某高层建筑钻孔灌注桩承载力缺陷原因分析及处理方案

2021-08-31袁强

袁 强

(中信建筑总院有限公司,湖北 武汉 430010)

1 工程概况

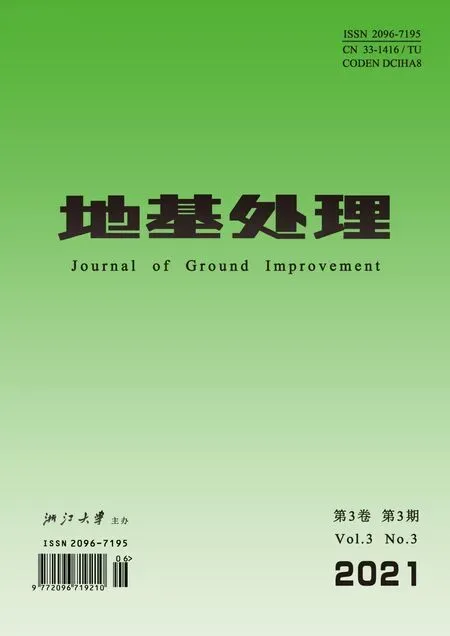

国内某住宅项目地下2层地上35层,建筑高度115.0 m,采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。结构设计使用年限50年,基础设计安全等级一级,地(桩)基基础设计等级甲级。根据勘察报告,该工程所处场地地质条件见表1和图1。

表1 场地地质条件Table 1 The geological condition

图1 典型地质剖面Fig.1 Typical geologic section

场区内场地土类型为中软场地土,场地类别为Ⅱ类建筑场地,无发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等不良地质现象,属抗震一般地段,属可进行建设的一般场地。场地不存在地震液化影响。场区地下水为赋存于杂填土中的上层滞水及砂层中的孔隙承压水以及下部基岩中的裂隙水。地下水及场地土对混凝土结构有微腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

2 原桩基设计过程

根据上部结构计算结果及地质勘察情况,经过经济比较,原设计采用桩+承台基础形式。桩基采用直径800 mm钻孔灌注桩,要求以⑤-2中风化泥岩为持力层,入岩0.8 m。中风化泥岩Frk=21.83 MPa,介于较硬岩与软岩之间。经计算,考虑桩端及桩侧后注浆,有效桩长计算特征值为4 950 kN;仅考虑桩端后压浆,有效桩长计算特征值为4 000 kN。两种情况下桩端后压浆提高系数均取 1.0,即桩端后压浆仅作为安全储备。

根据规范要求,试桩根数为3根,试桩均采用桩端及桩侧后注浆,桩侧后注浆土层范围为第 3层~第4-4层,深度34~36 m,由于试桩桩顶标高位于自然地面,实际工程桩桩顶标高距自然地面10.5 m,试桩静载用极限承载力需考虑这段土的侧阻力。经计算侧阻力特征值为300 kN,故试桩极限承载力为:(4 950+300)×2=10 500 kN。实际试桩结果:2根试桩极限承载力达到10 500 kN,满足设计要求,但另一根仅达到8 600 kN极限承载力。扣除工程桩桩顶以上土的作用,工程桩特征值仅为。现场初步判断该试桩桩侧后压浆施工不到位。由于准确判明原因需做较多检测,结合工期要求,甲方同意根据试桩结果,将工程桩设计承载力特征值调整为4 000 kN,同时要求和试桩成桩工艺一致,采用桩端桩侧后压浆。根据甲方来函,设计院对原设计桩位布置平面进行了重新设计。调整后的设计成果详见图 2。图中虚线为承台范围线,承台中引出的数字为上部结构作用在承台上的D+L(恒载+活荷载)标准值。

图2 桩位平面图Fig.2 Pile site plan

3 工程桩检测结果及缺陷分析

工程桩施工完毕后,检测单位根据设计及规范要求在工程桩中抽取3根检验桩进行工程桩承载力静载荷试验。静载荷试验采取慢速维持荷载法,试验前对检验桩进行了小应变检测,均为I类桩。但检测结果呈现3根工程检验桩静载检验均不合格,最低压到 5 312 kN破坏,仅达到设计要求的。

经专家论证,原因分析如下:

(1)后注浆施工不到位。经核查施工记录,由于成桩后未及时冲开注浆管导致堵塞,造成桩端和桩侧后压浆量未达到设计要求。

(2)桩长控制不到位。设计明确要求桩长以进入持力层深度为主,但实际施工时大部分工程桩仅按最短的有效桩长控制,部分桩端进入持力层深度没有满足设计要求。

(3)桩底沉渣过厚。由于项目位于市中心,混凝土输送存在一定限制条件,部分桩成孔后等待浇筑时间较长,且浇筑前未应进行二次清孔,导致桩底沉渣过厚。

如前文所示,不考虑后压浆,桩承载力特征值根据地勘计算可以达到4 000 kN。

但根据工程桩的静载检测结果,已施工工程桩特征值仅为2 656 kN。

结合试桩和工程桩静载结果分析,后压浆没有施工到位是导致试桩出现承载力 4 000 kN的主要原因。桩基施工单位清楚这一过程,工程桩承载力调整到4 000 kN后,桩基施工单位对后压浆施工存在侥幸心理。具体施工时由于对试桩结果的盲目自信,抢进度的同时忽视质量管控。在没有充分理解设计意图的情况下盲目施工,施工管理及施工工艺控制失控,造成第2、3项问题也一并出现。

4 桩基处理方案

根据后压浆灌注桩处理经验,对缺陷桩补充进行桩端桩侧后压浆等补强处理,承载力提高极其有限,而且还需要做大量的检测工作,费效比很低。

同时类似问题在处理过程中不宜对原工程桩进行过多的钻芯检测,主要原因如下:

(1)工程桩没有预埋取芯导管,很难取芯到桩底。

(2)部分施工单位往往选择将入岩好的桩取芯结果上报,容易掩盖实际情况。

本工程仅对静载桩进行钻芯取样,探明桩长、桩底沉渣情况及桩身质量,验证了之前的缺陷判断。取芯全过程委托了独立的第三方检测单位,甲方全程旁站。

基于以上情况,设计建议不再对已施工工程桩进行补强处理,直接依据工程检验桩静载的最不利结果进行补桩处理。

补桩可以采用预应力管桩或钻孔灌注桩两种桩型。采用预应力管桩补强相对便捷,但由于管桩抗侧力较差,当建筑物高度超过75 m时不宜采用。且管桩桩端持力层无法与原工程桩一致。经研究决定采用与原工程桩一致的桩型进行补桩处理。本项目补桩桩径与原设计一致,当桩径不同时需要补充试桩检验。目前多地有明文规定:当补强桩与原有桩直径不同时,可按平均桩径计算最小中心距。

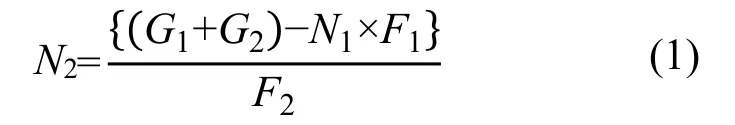

本工程补桩承载力特征值参考试桩结果采用4 000 kN,由于已施工工程桩特征值仅按2 560 kN,补桩与已施工桩承载力特征值不同,计算时可以通过调整桩的刚度来实现。具体计算步骤如下:

(1)初步估算补桩数量。根据总的承载力特征值(G1)、筏板重量(G2)、原工程桩可使用的承载力特征值(F1),以及补桩承载力特征值(F2),可以初步估算出需要补桩的数量(N2)。

式中:N1为原有桩数。

(2)初步确定补桩位置,以传力直接的就近原则布桩,尽量满足最小桩间距要求。

(3)建模计算。根据静载检测的加载-位移曲线,分别设定原工程桩及补桩计算刚度,工程桩及补桩反力计算值不得大于设计控制值。

(4)设计优化。补桩数量以步骤1的结果为参考。根据计算结果增减或调整补桩桩位,以将原有工程桩和补桩承载力均能充分发挥为原则。优化调整的过程实际也是将群桩的重心尽量接近上部结构重心的过程,使得整体受力更加合理。

根据就近原则在原设计承台范围内补桩,经常出现桩间距无法满足规范允许值。针对这一情况,可以参考《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.4.1条,复核补桩后不满足最小桩间距要求的群桩基础桩端持力层是否满足式5.4.1-1的要求。如果满足,可视为基桩基础安全。本项目经过计算复核,可以满足此条规范要求。

经过以上步骤,本工程最终补了27根800钻孔灌注桩,补桩情况详图 3,图中虚线为原承台范围线,粗实线为补桩后形成筏板的范围线。

图3 补桩桩位平面Fig.3 Pile site plan of supplementary pile

补桩方案确定后,整个建筑基础形式相应改为筏板基础。由于降低了原工程桩单桩设计承载力,虽增加了一部分承载力较高的补桩,但经计算分析,筏板厚度可控制在1 600 mm。考虑原有工程桩已经施工完毕,综合考虑原工程桩顶标高现场实际情况,大筏板厚度定为1 700 mm。

该项目基础处理后即开始上部结构的正常施工,竣工后已投入使用3年,跟踪沉降观测结果显示建筑物沉降已经稳定,最大沉降量25.8 mm,沉降差5.4 mm,均满足规范要求。

5 结 论

钻孔灌注桩作为一种成熟桩型运用广泛。但如果施工工艺或现场施工管理不到位会严重影响成桩质量。基于设计,应尽量降低施工风险,且当基桩质量达不到设计要求时应采取有效应对措施。

(1)桩基设计控制原则:钻孔灌注桩后压浆施工缺陷会导致承载力大幅降低。当地质条件较好时,建议设计不考虑桩侧后压浆提高桩基承载力。若桩端入岩较深,考虑经济及施工便利性需要采用时,应严格控制承载力提高幅度,根据规范要求提高幅度不应大于30%。

(2)缺陷桩处理原则:多个工程实践表明,对有缺陷的工程桩进行补强处理,承载力提高极其有限。应根据工程桩检验报告的最不利结果直接进行补桩设计及施工,可大幅减少工程处理周期及成本。

(3)补桩设计控制原则:首先应预估补桩数,通过精细设计,将群桩的重心尽量接近上部结构重心,充分发挥每根桩的承载力,避免过度补桩。同时尽量控制原有桩与补桩桩间距,若无法控制,应根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.4.1条进行补充计算。

(4)筏板设计厚度控制原则:由于桩承载力打折使用,相应筏板厚度一般不大于原设计承台最大厚度。同时确定筏板厚度同时应考虑原设计桩顶标高,避免大范围接桩。