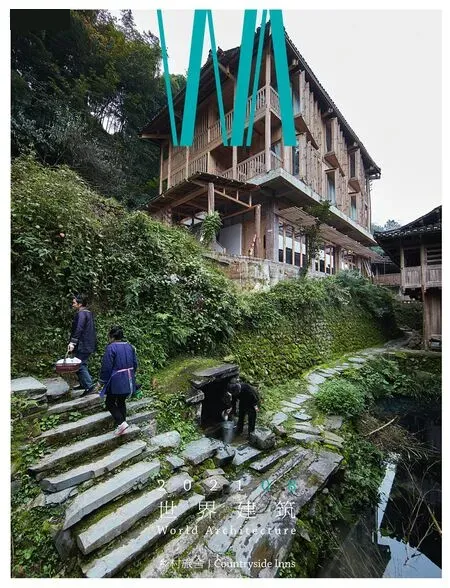

遗产环境中的乡村住宿

——一种乡土中国的现代式实践

2021-08-31燕海鸣李静YANHaimingLIJing

燕海鸣,李静/YAN Haiming,LI Jing

伴随城镇化进程,传统村落数量的减少、形态的转变已成为中国当下社会进程中的一个重要特点[1]。尽管住建、文物等部门专门就此颁布了传统村落中文化遗产保护的文件[2],并设置传统村落名录,但对于村落文化价值的保护和传承,无论在理论还是实践层面,均处于探索阶段。尤其应该注意的是,不能因为村落数量的减少,便刻意保存和维持一种想象中的“乡土中国”。必须承认,数字背后所体现的,是整个国家和社会的现代化进程,在此过程中,“人们的生产方式、职业结构、消费行为、生活方式、价值观念都将发生极其深刻的变化”[3]。对乡土价值和乡村遗产的保护,也应该观照和呼应这样的变化趋势,以新的生产生活方式和产业职业模式,来应对乡土传统的需求。

自2018 年起,由国家文物局指导,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)组织了针对遗产环境中的乡村住宿“示范项目”的推荐活动,旨在通过征集和分析在传统村落中以遗产资源为基础开办住宿业的产业现状,探索发现实现上述目标的一种可能性。推荐出的项目被授予“乡村遗产酒店示范项目”荣誉,本文以下通称“示范项目”,探讨由示范案例所表现出的当下中国传统村落中遗产保护的现状特征。我们认为,费孝通所提出的“乡土中国”的经济社会文化形态,在当今中国以一种全新的方式进行着再生产,透过遗产环境中的乡村住宿这个微小切入点,可以窥见,“乡土中国”更具包容性和开放性的现代式实践正逐渐生成。

1 示范项目概述

自2018 年开始,示范项目共推荐出两批共10个项目。这一项目实施的大背景既包括文物领域活化利用的探索,更与乡村振兴、扶贫攻坚等国家战略紧密相关。2018 年以来,国务院发布《关于进一步加强文物工作的指导意见》,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》。同时,《乡村振兴战略规划(2018-2022)》指出:要合理利用村庄特色资源,发展乡村旅游和特色产业,形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制,开展推广示范项目,探索古村落、古民居利用新途径,促进古村落的保护和振兴。

在此背景下,示范项目旨在探索传统村落中的文化遗产资源盘活,进而带动乡村社会经济可持续发展以及文化活力的再生路径。在城镇化进程中,部分乡村最终衰亡是不可逆转的历史潮流,因此不能陷入“逢村必保”的村落保护原教旨主义[4]。遗产环境中的乡村住宿及相类似的依托乡村遗产资源开展的文化旅游活动,或许是部分有资源基础和活化利用可行性的乡村探索可持续发展的一个途径。通过推荐示范项目,一方面鼓励因地制宜的典型案例,另一方面也向文物行业和全社会传递一种更加开放和现代式的乡土再生的理念。

2 村上酒舍改造后建筑内部

3 青普文化行馆·南靖土楼文化体验

正如贺雪峰所说,要实现农业、农村的现代化,核心是要解决“数以亿计粮农农业生产和农村生活中的基本秩序问题”[5]。乡村振兴的关键,是不断提高村民在产业发展中的参与度和受益面,彻底解决农村产业和农民就业问题,确保群众长期稳定增收、安居乐业。具有示范效应的遗产环境中的乡村住宿,能够以遗产资源保护利用为核心,推动农村基础设施提挡升级、公共文化服务提升、乡村优秀传统文化传承、农村人居环境显著改善、农村劳动力转移就业和农民增收,进而促进乡村经济与遗产资源的可持续发展,最终实现乡村振兴。

关于遗产环境中的乡村住宿的定义,中国古迹遗址保护协会设置的推荐范围包括3 个层面的住宿类型,其与遗产资源的关联由近及远:一是以乡村地区的文物建筑、历史建筑为对象进行适度利用或改造的住宿类项目;二是以乡村地区的文化遗产资源作为核心吸引物,如建筑、文化景观、自然遗产等,对其范围内或周边的传统建筑、乡土建筑进行适度改造和利用的住宿类项目;三是以乡村地区的文化遗产资源作为核心吸引物,如文物建筑、文化景观、自然遗产等,在其范围内或周边新建地域性建筑,在延续地方特色的基础上进行适应性创新的住宿类项目。

4 水岸边民宿外观

遴选推荐设立了6 条标准,分别从遗产价值、管理利用、社会效益、可持续性等方面对项目进行评估:(1)作为阐释和展示乡村遗产、传承优秀传统文化的核心载体;(2)对传统村镇、历史建筑的改造、利用的技术、原则、实施途径具有示范性;(3)代表了人文和自然相结合的文化体验方式,符合可持续发展的文旅融合模式;(4)能够推动乡村当地的社会经济发展,带动周边产业发展,增加就业岗位,促进乡村复兴;(5)能够建立乡村遗产保护管理长效机制,推动多方共同参与;(6)运营、管理方式和理念具有示范性。

简而言之,推荐标准力图兼顾遗产保护、社区发展及住宿自身的服务品质。首先,坚持遗产保护优先。所申报项目需以保证遗产资源的安全为前提,以合理利用为原则,符合文化遗产保护管理的基本要求,最大程度确保乡村遗产的真实性与完整性。其次,注重社区带动效应。所申报项目需在为乡村地区吸引人才、资金和技术,带动村民返乡创业就业等方面发挥积极作用,能够促进村容村貌改善,提升村民生活水平。第三是兼顾经营服务品质。所申报项目需具备优秀的经营管理服务水平,经营状况良好,服务品质较高,能够充分体现乡村遗产特色,具有一定经济效益。

按照以上标准推荐出的两届10 家示范项目分别为:北京瓦厂乡村精品酒店、山东荣成海草房唐乡酒店、广西阳朔秘密花园、四川丹巴罕额庄园、安徽猪栏酒吧乡村客栈(碧山店)、云南大理喜林苑·杨卓然院、浙江衢州村上酒舍、青普文化行馆·南靖土楼、江西婺源水岸边民宿,及安徽金寨八湾堂民宿[6]。

在调研和推荐示范项目的过程中,作为主要组织者,我们对当前国内乡村遗产资源的特点、活化利用的方式,以及乡村与酒店结合的途径有了更深入的认识。项目的材料既成为案例素材,也成为对这一行业模式进行学术反思的数据基础。我们发现,遗产环境中的乡村住宿代表着一种费孝通视角下的“乡土中国”,是通过外部知识和资源的助力,将其传统资源创新性再生产的产物,也揭示出乡土与现代、本土与外部等元素在当下中国农村体系下的基本逻辑。

2 示范项目与中国当代农村社会特征

遴选出的10 家示范项目各具特色,体现出当前中国在乡村文物保护与民宿旅游结合的若干基本特征:(1)地域分布不均衡,与经济发展呈正相关;(2)自然与文化要素相融合;(3)物质与非物质遗产相融合;(4)具有显著的国际理念和渗透力。

5.6 八湾堂民宿建筑内部改造前后对比

第一,在10 个项目中,东部经济发达地区占比最高。安徽2 项、江西1 项、浙江1 项、福建1项,东南地区占1/2。如果加上北京和山东各1 项,东部地区共有7 个示范项目。其他3 项则集中在西南少数民族地区,包括广西、云南、四川。这个分配比例可以明显体现出,当前被称作“示范”的遗产环境中的乡村住宿,和当地经济发展水平,以及具体的社会、民族和文化背景相关性较强。

东南沿海地区是中国城镇化启动最早、程度最高的地区,在摸索传统村落的保护与可持续发展过程中,其视野和理念也相对更开放和成熟。无论是本土认知,还是外部关注的社会力量,对东南地区传统村落都有着相对清晰的认识和界定,对其与城镇化的关系的研究也更为深入。对于传统建筑的修缮和改造,东部地区由于知识储备和具有文物修缮技能人才的相对优势,而更容易实现“最小干预”的原则。像瓦厂、村上酒舍、水岸边等民宿,具有极强的本地推动力和专业知识体系的支撑力,也助推出较多成熟的遗产环境中的乡村住宿项目。

相对而言,北方尤其是中西部地区,无论是报名参加还是最终入围的项目数量,都较东南要少很多,这也呈现出和经济社会发展水平的明显相关性。实际上,北方并非没有好的尝试,比如宁夏中卫的黄河宿集,在黄河岸边修建与当地景貌相符合的民宿建筑群,吸引城市人群欣赏远离喧嚣的郊野风光,也不失为一种积极的做法。只是由于与乡村这一概念关联度不高,而最终没有入围。总体而言,北方和南方项目比例的严重不对称,实为国内乡村文化复兴总体面貌在遗产和旅游领域的映射。

第二,自然文化融合的特征明显。乡村最重要的特征之一是人与自然资源的互动,比如人对土地的使用开发,以及人对山川、河流等郊野景观的适应和重塑。吸引城市人前往乡村的重要吸引力之一也是远离城市水泥森林的“自然感”。因此,将乡村人文要素和自然景观的有机结合,是不少示范项目获得认可的原因。

自然感与人文世界的结合,让住宿本身成为人与土地更紧密接触的路径。比如:青普文化行馆·南靖土楼位于福建漳州南靖县书洋镇塔下村,塔下村各式土楼沿河而建,均匀分布在两岸;水岸边顾名思义即具有鲜明的“水遗产”特色,项目很好地融入自然环境,充分利用自然资源,展示地方文化和乡俗风土人情;荣城海草房唐乡酒店使用海洋资源,屋顶采用海边野生的大叶藻,砌墙用的石头是当地的海石,极具海洋特色;八湾堂、瓦厂、丹巴罕额庄园周边的山野景致也被很好利地用起来,尤其是瓦厂,视廊中即有逶迤而过的长城,人文、历史、自然三者互为咬合,相得益彰。

将自然和文化的概念截然分置的做法,国际遗产保护界自《世界遗产公约》颁布以来一直对其予以反思,并通过各种方式试图弥合这种区隔。国际自然保护联盟和国际古迹遗址理事会两机构于2013年开始联手,推出了“联合实践”计划(Connecting Practice)[7],通过针对兼具自然性和文化性的遗产地,提出重新认识自然文化关系的话语体系,并重新将两者在概念和方法层面相融合。通过示范项目能够发现,自然与文化的融合本质上是符合人性需求、符合遗产保护和可持续发展规律的。因此,出色的遗产环境中的乡村住宿项目,与世界遗产领域自然文化融合议题的推进,可谓不谋而合。

第三,物质和非遗融合。与自然文化融合相呼应,物质层面与非物质要素的融合,也是示范项目得以脱颖而出的亮色。对于当地民俗、非物质遗产的保护和利用,是评估示范项目的一个环节。通过征集和评估分析,我们发现那些优秀的物质与非物质融合的项目不仅是简单地将非遗引入旅游服务体系,而是对其进行适应性的再创造。因此可以说,不仅是非遗助力示范项目,更是示范项目本身重新塑造和赋予了非遗项目新的活力。

7 北京瓦厂乡村酒店建筑外观

8 荣城海草房唐乡酒店建筑外观

9 阳朔秘密花园客房内部

10 丹巴罕额庄园建筑外观

所有的示范项目都将当地美食融入旅游体验。如村上酒舍以传承古法酿酒和在地文化为理念,将客房分别以酿酒的粮食等原料命名,还开展了一些关于酿酒的文化活动;青普文化行馆有客家酸柑茶制作体验;丹巴罕额庄园有藏式酿酒技艺;海草房开展渔业特色活动;瓦厂甚至还可以租赁农田。

对于乡土建筑而言,最核心的是建筑修缮改造如何保持本土知识系统,这也是示范项目评审的重中之重。修缮技艺是所有非遗中对于项目价值贡献度最高也是最难实现的一环。所有示范项目都做到了在实现最小干预的基础上,最大程度使用本土传统工艺的目标。八湾堂的修缮和改造,即尽可能实现建筑物原有构件的统一,所使用的木材主要为老杉木、当地松木等。雕花修补采用人工镶补雕刻工艺,墙体修正采用传统牛头鉴工艺,建筑形式、空间、材料等充分体现了本土文化特色,对于文物建筑及传统建筑的保护和再利用有一定的示范作用。海草房唐乡酒店邀请当地传统建筑师,对废弃海草房进行修缮,不仅保护了对当地居民具有重要意义的传统民居,同时也传承了海草房建筑技艺和传统工艺;丹巴罕额庄园集古今藏居风貌特色文化于一体,采用土石木结构,与周边自然生态环境完美融合,在保护了当地古建筑的同时不断传播绿色生态的环保观念。

第四,最乡村的,也是最国际的。实际上,打造民宿并将现代与传统相融合,并非本土生成的模式,而是有着深刻的外部力量的推动,尤其是国际遗产界的文化景观理念。自1992 年,联合国教科文组织世界遗产项目开始引入文化景观的概念,赋予人使用自然、改造自然、给自然以人文之美的行动以价值[8]。乡村则是文化景观最显著的一种空间类型,对于中国乡村的再发现也随着一种国际视野的到来而勃兴。大量爱好中国文化的外国人,包括建筑设计行业的专业人士甚至普通爱好者,纷纷重新发现中国传统村落有别于西方之美,进而投入知识、精力和资源,助力重建一个他们心目中的理想乡村。

因此,在这种“西方”意识的介入下,遗产环境中的乡村住宿不可避免地打上了浓厚的国际烙印。喜林苑·杨卓然院、阳朔秘密花园、瓦厂等项目中都有外国人的身影。其中最典型的“中西结合”案例是喜林苑·杨卓然院,其创始人是美国人林登,1984 年来到中国读书的他,认为“中国是他生活中唯一的老师”。因此,2008 年,他带着妻子和两个孩子来到大理定居,在喜洲镇租下老庭院,办起集住宿、公共活动、教育为一体的、具有教育营地性质的遗产环境中的乡村住宿,起名为喜林苑。

项目主要经营活动是将遗产建筑作为一处教育营地,用作美国或中国国际学校学生校外课程在喜洲镇的生活教学场所。同时,林登试图通过这个项目表达自己对于乡村生活的认知——一个时空交融的所在。在空间上,它是一个文化间的桥梁,来自美国以及中国国际学校的学生,在这里进行校外课程,体验中国文化;在时间上,这是一条传统与现代之间的纽带,告诉生活在当下的本地人,乃至四面八方的国内游客,在追求物质财富的同时,还有另一种生活的可能性。

小结起来,两批10 家示范项目,不仅是在遗产环境中的乡村住宿领域的范例,同时也反映着中国农村社会形态、产业模式和本土与国际知识理念互动方面的诸多特征。遗产环境中的乡村住宿之所以能够成功落地,体现出中国农村社会、乡土景观变化的路径,这是一种在熟人社会基础上,通过外部知识和力量重新塑造“乡土中国”的模式。

3 总结:“乡土中国”再审视

费孝通曾对中国传统乡土社会有着精准的认识。他认为,中国社会本质上是“乡土性”的熟人社会,社会运行模式和伦理关系,是基于以个人为核心的“差序格局”,即由亲属关系和地缘关系所决定的、有差等的次序关系,这种关系恰如 “一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”,每个人都是其社会影响所推出去的圈子的中心。在这样的社会关系体系下,乡土社会中的“陌生人”,或是广义上的外部力量很难介入到具体村落的日常生活逻辑中[9]。

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,这种“差序格局”以另外的面貌发生着变革。随着城市化进程和现代式的家庭模式的扩展,个体的“原子化”[10]重新构建着中国人的个人生活世界。但与此同时,基于乡土地缘和血缘关系的社会网络,又以另一种形态再生。项飚通过对北京“浙江村”的调查发现,即使突破了以传统农耕产业为生产基础的城市,乡土的亲缘网络和社会资源,依旧是农民群体生活世界中最重要的关系力量[11]。

遗产环境中的乡村住宿则为我们提供了“乡土中国”再塑造的路径。为外部的旅游者提供住宿,并依托既有的乡土文化资源提供现代式的酒店服务,这本身即是有别于乡土社会生活方式的一种新的产业模式,是一种外部力量。同时,外来者甚至是外国人的参与,也让这样的产业模式突破了费孝通所说的基于乡土的“差序格局”,呈现出崭新的平等合作的互动格局。国际的理念与前沿的视野,伴随外部知识和资源一并进入到乡村,不仅为乡村振兴提供了新的路径,也在这一过程中探索乡土中国社会的生产和生活关系的新的可能性。

在这一模式中,我们也发现,本土的力量从未消失,而是被重新赋能。在所有示范项目中,最打动人心的故事是衢州村上酒舍。这间民宿的创立者和运营者就是本村外出的子弟,他们获得了大城市的生活经验后,为保护家乡的传统文化,和新婚妻子回到乡土。当时村子里正在拆迁,为了保护这栋老房子,保护古建筑,留住这个面临整体被拆的村庄,两个创始人决定将其买下来,改造成精品民宿。如今,在生产领域,两人以现代式的经营理念运行着遗产环境中的乡村住宿;而在生活领域,年轻的夫妻二人,带着孩子生活在古老的村落中,耕作、酿酒、房屋等等都保留了乡土中国的韵味,也可视作是本土力量在外部知识的介入下再生产、再传承的表现。

11 猪栏酒吧院落景观

在建筑层面,示范项目在如何以“最小干预”理念修缮传统建筑并与现代化生活设施相结合方面,尝试用优秀的做法予以引导。推荐的示范项目对于老建筑的改造均实现了这一原则。文物保护级别不高,但所有示范项目的修缮都在设计和施工方面表现出文物保护应有的精细。通过建筑的修缮也能看出,示范项目并非仅停留在了“情怀”上,同时也以专业的做法实现着情怀。

另外,两届活动时隔两年,文物行业的评审理念也不断发生着变化,越发开放和包容。一直以来,对于历史建筑的活化利用,文物领域存在着不同的声音。尤其是在拥有保护单位级别的古建筑内开设住宿等商业活动,对部分文保专家而言属于禁区。在首批示范项目终审时,喜林苑的项目未能最终列入,即有这方面的顾虑。两年过去,喜林苑入选示范项目,可视作是文物保护行业的一种自我突破,无论是专业还是公众层面,对乡村区域内历史建筑的修缮使用都有了更具开放性的视野,更包容的心态。这不仅是喜林苑的成功,更是示范项目一步步实现其初衷的标志。