《近乎正常》:这个故事留给世人的不该只有摇滚和明星

2021-08-30轩然

轩然

临近结尾处,母亲戴安娜无奈地告诉女儿,想还她一个正常人的生活,但自己已经很难做到。女儿娜塔莉却说:“我不需要一切正常的生活,它离我太遥远了。只要近乎正常,甚至差不多是正常的,就够了。”而这句“近乎正常”就像利剑一般刺痛台下所有观众的心,也为台上的这家人划开一条道,让他们有了继续生活下去的出口。

一

《近乎正常》这部诞生于2008年的摇滚音乐剧,以其独特的视角,关注了那些隐秘在城市角落的心理疾病患者及其家庭的故事。剧中富有情感爆发力的音乐,将人心中的狂躁与挣扎一并释出,让许多观众都被剧中出色的音乐所折服,一下就爱上了这部作品,而两位词曲作者汤姆·基特(Tom Kitt)和布莱恩·耀奇(Brian Yorkey)也在托尼奖上如愿摘得最佳音乐剧词曲创作奖。但《近乎正常》作为一部现实主义题材音乐剧,其最值得被称赞的,还在于(无论剧本与音乐)在创作上把现实世界的细节和人物,以最真实、客观的方式描绘了出来。虽然主角们身处一个特殊的心理疾病家庭,但每位观众都可以从他们身上看到自己生活的一些侧面。百老汇女演员爱丽丝·瑞普雷(Alice Ripley)凭借自身精细的角色刻画能力,将患有狂躁抑郁症的戴安娜描绘得出神入化,成功捧得托尼奖最佳女主角奖。而整部剧也因出众的写实能力和表现力,成为百老汇音乐剧历史上第8部获得普利策戏剧奖肯定的作品。

和许多现实主义题材的戏剧一样,《近乎正常》在一个关注心理疾病问题的故事中,为世人揭露了所谓的“近乎正常”,即一个充满悲观,却又留存了半丝希望的生活真理。剧中戴安娜因16年前痛失愛子而陷入狂躁抑郁症的折磨,丈夫丹撑起了整个家庭,并一直陪伴戴安娜在不同的心理医生间穿梭治疗。因疾病,戴安娜常常会看到死去儿子的幻影。在她眼里,儿子盖博并非是死去时的幼童,他已经长成了帅气的男孩,是她生活的主心骨。另一边,夫妻俩的女儿娜塔莉在母亲眼里却像个透明人。不被关注,又要承受着母亲时不时出现的非正常行为,正值叛逆期的她又恰好被热情的男孩亨利所追求。如何面对自己身处的家庭环境,又该如何融入那个充满活力的外部世界,让娜塔莉有些不知所措。当一切可用的社会资源、药物以及电击这样的极端治疗手段都对这个家庭无济于事的时候,当戴安娜在幻觉之外甚至出现自杀等激烈行为的时候,每个人都跟台上的这家人一起陷入了痛苦之中。也就在这时,眼看着一切都无法回归正常的时候,16岁的娜塔莉道出了“近乎正常,就够了”的警句。让世间无数正常的我们第一次真正体会心理疾病所带来的伤害,看到这类家庭所要承受的一切。

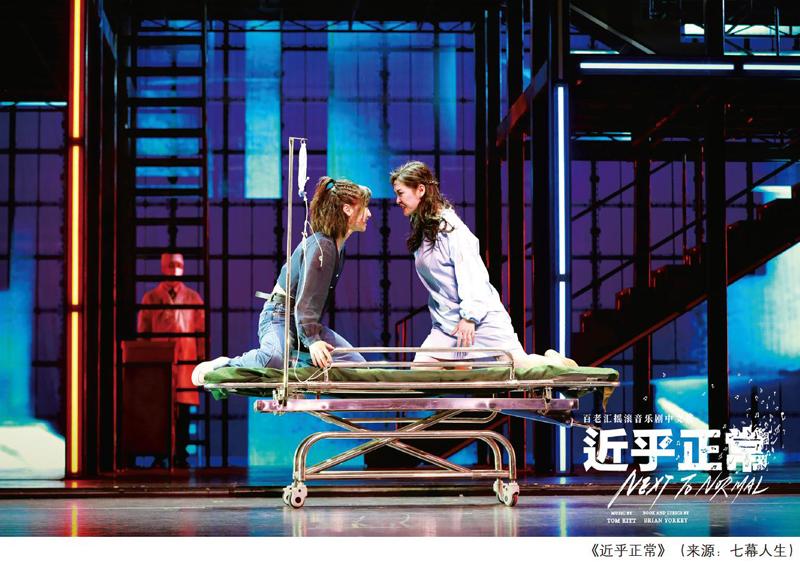

2021年初,这部曾感动无数人的作品在上海进行了中文版(改版后)的演出。和3年前首次进入国内时不同,新版制作中恢复了百老汇原版经典的蓝色为底的舞美设计,错落的三层钢结构舞台将这个城市家庭的困顿与疯狂暴露了出来。似乎在向观众宣告,中文版回到起点,向原版致敬、看齐。而由朱芾、徐均朔、高雨晨等优秀音乐剧演员的鼎力合作,加上新锐艺人段奥娟、X玖少年团伍嘉成也加盟其间,新版制作在开票之初就吸引了不少年轻粉丝的关注。但从一部评分极高的海外佳作转换为中文版的过程中,它还是遗失了本该闪耀的光芒。《近乎正常》中文版只是很好地完成了一个感人至深的故事,并用好听好看的摇滚和明星吸引了一些人的注意力。但当我们真的深入到作品的骨髓,《近乎正常》所要体现的精神,作者为世人所凝练的,深刻的人生感悟,都没有得到充分彰显,十分遗憾。

二

整部剧由6个角色组成,其中母亲戴安娜、父亲丹和女儿娜塔莉,三位主要家庭成员都在痛苦的现实生活面前,经历着属于他们的挣扎与烦恼;而儿子盖博、医生和亨利,更像是这个家庭正在面对的疾病、医疗手段和外部世界。作者用这6个典型形象构成了一幅关于心理疾病家庭的生存图景。

在戴安娜的面前,恶魔与天使正在相互角力。恶魔是她心尖上的疾病,它被外化成了儿子盖博的形象。他英俊、聪明,与戴安娜朝夕相处且十分了解她,能懂得她的烦心事,也知道怎么讨好抑郁的母亲。他表面看来和许多家庭中愿意护着母亲,却与强势父亲针锋相对的叛逆男孩一模一样。可随着故事推进,本心渐渐暴露。他护着母亲,只是因为她是自己生存下去的一个宿主,如果母亲真的被治愈,那他就只能回到坟墓中去。另一边,戴安娜所要面对的天使,正是与疾病相对的各种药物和医疗手段。它们在剧中被外化成了医生的形象。医生表面看起来极度理性,带着正义与权威的光芒冲进这个一片狼藉的家庭。但随着时间的推移,它们的效用被一次又一次地打击,消退。当你不得不承认它们的作用十分有限的时候,医生便从救世主变成了这个家庭身边最冷漠的旁观者。处在此二者之间的戴安娜,又能如何选择?

父亲丹的面前同样摆着两种选择—坚持抗争还是放弃。他和许许多多被世人称颂的好父亲、好丈夫一样,一边肩扛起了维持这个家庭的重担,一边幻想着能带家人离开目前身处的泥沼。他的理想主义让他坚信现代医疗能够帮助妻子重拾正常的生活,他想要守住这个来之不易的家,给他深爱的家人更好的生活。但在现实一次次的打击下,他的理想显得格外无力,他越是想要挣脱就越陷得深。可要是选择放弃呢,反而更难。丹只能在这个两难的命题中间徘徊着。

而对女儿娜塔莉来说,生在这个非同寻常的家庭使她承受了许多。她要面对一位对自己相当冷漠的母亲,还要直面她在清晨把吐司面包铺满家里整个地板的怪异行为。她应该跟着父亲,选择相信一切都会好起来吗?还是应该接纳这种不正常的生活?而就在这时,她的身边出现了亨利,一个来自外面正常世界的男孩。他被她所吸引,可娜塔莉却不敢与亨利过于靠近,她害怕外人知道自己身处的家庭是如此不堪。这时,在娜塔莉的面前摆着两重抉择,对这个特殊的家庭而言,自己应该接受还是不接受;以及对那个充满诱惑的外部世界,是该留在原地还是继续大步向前。

三

在这个没有配角的故事里,每个角色都对故事的走向起着关键性的作用,交织而生。就说戴安娜身边的这对恶魔与天使,都不是简单的形象符号。盖博在剧中经历了几重转折,从父亲宣告他早已死亡,他只是戴安娜的幻想,到他站出来强调自己是真实存在的;从戴安娜决定接受现实,扔掉儿子的遗物,到他引诱母亲去往那个没有痛苦的彼岸(自杀);再到戴安娜接受电击疗法,彻底忘掉了过去16年的记忆。盖博同样经历着命运的摆布,有着一条明确起承转合的角色发展脉络。而他的形象,既是那个母亲需要摆脱的病魔,也同时应和了现实社会中常见的,被母亲宠坏的叛逆男孩。那种看似乖巧,却又咄咄逼人的形象,懂得母亲的心思,却又擅于利用母亲弱点,来达成自我目的的坏心思,何其真实。而盖博所经历的人生低谷,便是另一边医生所代表的治疗手段的胜利。这种胜利建立在药物和电击,这类同样对人体有伤害的治疗手段之上,也进而印证了“是药三分毒”的辩证道理。

家庭内部被疾病搞得天翻地覆,也让娜塔莉的生活受到不小影响。她害怕外人知道自己母亲的情况,却偏偏不巧让亨利这个外人撞个正着。她想要逃避,却又不知该往哪里逃。往外面逃吗?身边的亨利所代表的外部世界,虽表面看起来阳光正直,与这个充满黑暗的家庭完全不同,却也同样充斥着酒精、药物,欺骗、谎言等。酒精可以帮助娜塔莉暂时逃避黑暗,却也不能掩盖世间所有。有时,外面的世界更像是家的扩大版,所要面对的痛苦、烦恼和焦虑甚至更多。

再看母亲戴安娜,她曾表达过“想念群山”,想要寻求那份自由自足的畅快。可偏偏,只能在恶魔与天使的拉锯战中迷失。不仅如此,她还有个深爱自己的丈夫,和那个被她亏欠了的女儿。这四个人的一举一动都让戴安娜随意不得、害怕不得、辜负不得又安心不得。由此,该剧通过各个角色的细致演绎,将极度的悲观情绪升腾至剧场各个角落,直到娜塔莉说出那句“近乎正常”,才又让人看到了半丝希望。

自百老汇演出伊始,《近乎正常》就把紫色作为了标志色,因為紫色处在了蓝、红两种原色之间。在整部作品中,无论服装、灯光、布景,都在用蓝色暗示“正常”,红色暗示“非正常”。可这种蓝色的正常里,带着些许忧郁,红色的非正常中,也藏着一丝焦躁。直到两者相包容在一起之后,更具理性的,近乎正常的紫色出现,才给了我们继续向前的勇气。《近乎正常》虽然聚焦了一个特殊家庭的命运,却更像是给所有人,给所有正在或即将面临各种生活所迫者们的一份人生指导手册,上面写着“有时候,接受现状,才会抱有梦想”。

四

说到这儿,整个作品身上大致的轮廓已经显现,6个角色钩织起的戏剧结构和作品最终所要表达的意图已显而易见。但遗憾的是,中文版制作中对整个作品的理解,对于呈现方式与呈现效果的把握都不尽人意。

首先,一些角色出现了脸谱化甚至个人化(角色气质完全被演员自身气质掩盖)的现象。可这样一部作品中,不该有哪个角色可以独自跳脱出来,独善其身。每位演员,乃至台上的舞美、灯光、乐队,所有的表演者都应在精心的刻画中为自己提亮色,更要为他人铺底色。因为每个人物的一举一动,都会影响其他角色和整个作品的节奏。而在这个没有配角的作品中,每个角色在不同的外部因素刺激下,都有自己内心的矛盾冲突与情感变化。他们身上既要体现文本中所描绘的事件,还有许许多多言外之意,需要被观众读到且领会。所以,中文版对各个角色的呈现之局限,说明创作者们在刻画的过程中还缺乏一种写实精神。斯坦尼斯拉夫斯基在他著名的“体验派”表演学说中,强调了“体现的前提是体验”。而在许多舞台上,我们看到的表演都并非真的建立在体验之上。常常是,表演一些迎合观众的小笑话、谐音梗时,或是那类刻板印象中的角色形象时,显得极其顺畅。反而在表现一位表面看似坚定,内心却有顾忌有徘徊的父亲时;在表现一位不被家庭重视的,正处在成长叛逆期的女孩时,显得并不自然。《近乎正常》虽然在对疾病的描写上,有接近魔幻现实主义的一面,但其本身并没有脱离现实生活。而只有沉得下心来,观察过,体验过平常生活中的细枝末节,并将其转化为一种表演者的个人有机天性时,才能唤起观众自然的共鸣。需要强调的是,这一问题的关键不只在演员,导演、文本翻译、编舞、音乐总监等,每个人在创作时的不同解读,都会让作品最终的呈现天差地别。所以,更需要各工种之间的调和与协作。

此外,和当下许多音乐剧作品一样,《近乎正常》也出现了被“市场化”因素裹挟的情况。制作方出于迎合观众、扩大受众、建立社交话题等目的,或多或少地干预了作品的创作、编排、选角、设计等环节。在当下常见的各类作品中,都出现了以下两种倾向。其一,是为了观众而表演,即把满足观众作为表演的核心,具有激发观众情感需求的表达方式;其二,是为了演员自己而表演,即把满足演员自己作为表演的核心,使角色带有极强的个人属性和能量,他们的表现常常会超越作品本身所限的范围。这里不是要批判这些倾向,而是要提醒大家,还有一类像《近乎正常》这样的作品。其底色中有极强的价值观,戏剧结构、冲突关系完整,各个角色不同的情感变化也相对饱满。这类具有挑战性且足够深刻的作品,更需要一种“一切为了作品”的态度。好好打磨作品的同时,更需要坚定地舍弃一些市场化因素的干扰。真正让观众看得见戏,看得见戏里的生活,和生活里的自己。