忆吴白匋

2021-08-25张铁民

张铁民

《新华文摘》2020年第7期刊有舒芜《天荒地老忆青峰-忆柴德赓》一文,文中写到许多著名学者:(四川白沙)国立女子师范学院创办于20世纪40年代之初,“国文系的情形,我当然更熟悉了,历届的系主任是胡小石教授、黄淬伯教授、台静农教授……国文系当时的副教授有吴白匋、宛敏灏、姚奠中、詹锳、张盛祥等”。余生也晚,不过还是有幸认识了吴白匋先生,虽未能登堂入室做他正式的门生弟子,但多次聆听他的教诲,捧读他的手札翰墨,心里有一种不似弟子胜似弟子的自豪。

吴老助我“三十而立”

1977年8月初,有新闻报道说南京大学召开“文革”后的第一次科学报告会,吴白匋在会上发表了《早期隶书研究》。我贸然写信给南大索要该文。8月12日,南大历史系回信说:“你所要的《早期隶书研究》,是我系吴白匋老教授的论文,在我校科学报告会上作了报告,只有草稿在吴老先生手中,未曾印出。你如对此有兴趣,可直接写信去问吴老先生。他已七十二岁,住南京香铺营红巷20号。”

随即,我写了一封信给吴老,以侥幸的心态寄了出去。当收到吴老8月17日写的回信时,我真的喜出望外。

吴老在信中说:

接到来信,很受感动。书法艺术是我国独有的,日本朝鲜只是受我国影响后才有。因此,这份遗产必须有像您这样的青年工人继承下来,并予以发扬。江苏各地现有不少工农同志爱好书法,这是非常可喜的现象。我感到现代人学书法的机会比过去任何时代都好,因为我们能够看到以前书家所不能看到的文物资料,像马王堆三号墓出土的帛书,云梦睡虎地秦墓出土的简册等,可以说都是王羲之不曾看到的。过去人只能仿写东汉碑,现在却可以学写秦和西汉隶书了。不过,我那篇初稿是从文字学角度研究怎样由篆体演变为隶体的,不是谈书法艺术(文字学研究字体结构,书法研究用笔方法和风格,二者有联系,但不是一回事),对于学写字的,关系不大。现在历史系正在打印中,印好后,寄您一本供参考。

最后,吴老写道:“我们老年人是非常乐意把自己的一点点东西交给年青同志的,您对书法艺术,如有什么问题,可以来信问我。”

不久,吴老寄来《从出土秦简帛书看秦汉早期隶书》打印稿。兹后由《文物》1978年第2期发表,当时我订阅了《文物》,又认真读了一遍,写得真好。

1978年12月初,我把《论内擫、外拓和方圆》一稿,寄给吴老求教。此前,上海《书法研究》杂志的编辑看了后,提出要补充内擫、外拓这两个书法专用术语的由来。我请教了几位老先生,都无法解答。

吴老12月26日写了回信:

接到您的来信,已有两个多星期之久。由于我校内外工作多,空闲时间有限。对于您提出的問题,又非多翻资料,细加研究不可。因此,我特请南大图书馆丁灏同志代翻参考书籍,并作答复。现将他的信和您原稿寄上。如有什么问题,可以直接和他通信商榷。由于我研究重点在文字学方面,对于纯粹书法艺术问题,老实说,研究不深。我同意丁同志对大作的看法,自己就不再提意见了。也请原谅。

根据丁灏的手札来信,我对文稿做了修改补充,1981年由《书法研究》第六辑发表后,吴老来信鼓励道:“书法用笔内擫外拓之分,争议很大。您的看法,我是完全同意的。今日论书法的文章很多,实际上颇有假大空的毛病。”“您在业余时间里,能够尽量寻找、阅读,写出了这样的文章,是很难得的。”同年,中华书局《文史知识》杂志发表了拙稿《“度”、“渡”同义辨析》,一时有点儿“三十而立”的感觉,其实已三十出头了。

如数家珍论书法

按理说,我应该尽量不去麻烦他,费他精力了,但能遇到吴老这样学识渊博的好老师,是十分难得的。于是,仍不时寄上拙文,请他指点迷津。由此,吴老写下了十分精辟的书论,是为留给世人的一份珍贵的文化遗产。愚生不敢私藏,特公布如下:

1.于楷书起源的问题,应当分清文字学史上的隶书和书法史上的隶书的区别:从文字学角度讲,篆书系象形字的系统,隶书是改象形为符号(例如水是象形字,水和简体偏旁氵是符号)。楷书在字体结构上是和隶书基本一致,但笔法作势上和隶不同(例如隶有波磔而楷没有,隶用逆笔而楷正书顺笔,隶无钩而楷有。水隶书,水楷书)。因此,从文字学角度说,楷书称为“今隶”,但从书法讲,隶楷是两体。

过去讲书法的常混淆不清。

⒉你说“楷书可能起源于秦朝”,从文字学角度看,可以这样说,但说“程邈的隶书只能是正书”就不免有点武断了。

3.南北朝分裂时期,北方比较保守,魏碑多用方笔隶法。南方以二王为首,当时是推陈出新,用笔的变化非魏碑所能到。隋代统一中国以后,南书战胜北碑,实际上是新生事物优越的必然结果。这点,范文澜同志在《中国通史简编》谈得很透彻。

4.最后一段很有独到的见解,我赞同您的看法。可是还希望您把练习楷书作为写字的基本功,说得更明确些。

【案】吴老看了拙稿《楷书论》后,1983年7月8日写了这四段议论。拙稿修改后参加在常熟召开的江苏省书协首届书法学术讨论会。经此一“役”,为我撰写国家“八五”重点图书《中国书法文化大观》(北京大学出版社1995年1月出版)中的“中国书法书体的演变”一章,打下了基础。

“隶无钩而楷有”,吴老加有重点号。裘锡圭《文字学概要》(1988年出版)也特别强调这一点。这段议论,把文字学、书法学在字体(书体)研究上的联系与区别,讲得十分精到,为我编撰《大学书法隶书临摹教程》(1999年出版)打下了立论基石,在该书“隶书书体论”一章中,特设“隶书在文字学和书法学中的地位”一节。

我认为书法之类,实由于符合辩证法、“矛盾统一”律,首先运用毛笔(无论羊毫、紫毫、狼毫,本质皆软)而要求写得刚劲有力(或铁划银钩,或绵里裹铁),这就是矛盾统一。毛主席最初学欧学颜,都属遒劲凝重一类,而晚年学怀素狂草,却是奔放流畅一类,这也是矛盾统一。由此而推看历代名家墨妙,可以说,没有不是矛盾统一的。由规矩入手而终于破除陈规,所谓“有法无法”“似与不似之间”,这都是由于掌握辩证法。不知您以为如何?张廉卿书实属于有意融合碑帖而未能达到化境者,因此不免有做作气,只可乍观,不尽耐看。康南海推崇他,未免过分。您的看法是对的。何子贞评包慎伯云:“高睨大谈”(见《张黑女志》跋),实际上是讥讽包自命不凡而会吹牛,康圣人也与包同病。因此,今天对《艺舟双楫》与《广艺舟双楫》不可不读,却也不可尽信。我的看法也有点妄。只可向您提供参考,请不必宣扬。

【案】河北举办张裕钊书法研讨会,我写了《奇特的二律背反—张裕钊书法及其评价刍议》一文参会。吴老看了,于1989年12月9日写了上述议论。

……很惭愧,我没有把字写好,几十年来,只能写小楷,不能悬腕,一寸见方以上,就写不好了。朋友们说我没有气魄,我是接受的。不过,我在青年时,曾经听过很好的师友论书,知道一些源流演变和方法技巧。凡是来问的,我都尽可能提供参考,信不信由他。对于你,我的态度当然一样。写字,最初要根据自己的性之所近,选择一种碑或帖临摹,练习基本功。最好是先学隶楷,规规矩矩,一笔不苟地学,因为先有规矩,再放开来,就不会杂乱无章,粗犷不耐看的。这一点,技工同志,应当容易理解。现代知青不少是先学草书的,先放后收,成功要难一些,但并不是不可以。学草也要先学它的规矩,不能画符。照来信看,你已临过不少种碑,可以说,每一种都是好练功的。问题在于:你现在还没有找出一种来,集中全力来学它。为你设想,尽快去找过去学过,或还没有学的,从里面确定一种拜做师傅。郑文公碑是公认为北碑中最好的,当然是可以尽你全力去学的。可是我没有写过,不能乱讲它的笔法。写字的方法是辩证的,有正、反、合三个阶段:正,是首先临摹得像,树立一个中心,围绕着它吸收和它相近的。反,是掌握第一步后,再来怀疑它,和它闹革命。找一种或几种和它相反的进行吸收,但革命要有根据,不是乱闯。合,是通过否定的否定和矛盾统一,成为自己的面貌。清代写隶书最好的之一是何子贞,他临张迁碑多到二百几十遍,起先不像,后来很像,最后又不像,成为何子贞,就是这个道理。郑板桥的字很怪,他中过进士,当然最早是写正楷,而且必然是庸俗的“馆阁体”,后来他变了,行草学黄山谷,再变学当时流行的隶体,郑谷口(名簠)的笔法,黄和郑是相反的,经过他下功夫,把它们融合为一体,用黄的行气,运郑的笔法,结果成为他的“乱石铺街”体。现在有人爱好板桥,由于不知道他的来源,就只能学他表面,结果很不成样。板桥实际上是规格严密的,怪只在表面。能够做到正,就很不容易。很多有名的书家只是做到这一点。反和合是进一步功夫,量力而为,不能勉强。你学郑文公,可以兼学其他相近的北碑。稍后,可以学同时的南碑,像贝义渊的萧澹碑等,进行小规模的“反”。《艺舟双楫》和《广艺舟双楫》都是必读之书,但对它们也要批判地看,不能尽信。要知道它们的时代背景和风气。从清初到乾隆,写字没有不学董其昌的柔媚的。董是恶霸地主,就字论字,却是明代学帖最好的。但是,经过清代皇帝的提倡,人人学他,结果就熟烂到不能再学了。包世臣出来提倡北碑(这是唐以后没有人学的),推崇当时的邓石如(这个刻石工人完全不受董的影响),都是有革新的精神的。康有为再加以发挥,造成近百年学碑的新风气,扩大了书学的方面,这是他们好的一面。但是,他们评论各家并不全对。尤其是他们本家字更不能学,都是空论超过实践的。包提倡用长锋羊毫, 并全部泡开,这是为了追求“酣畅淋漓”的。但是,所有“北碑南帖”都是用硬笔,至多泡开一半(这很重要,写大字不能不用羊毫,但只能发一半锋)写的,如果用包法,就要事倍功半了。我们赞成革新,反对偷工减料,但不必要的浪费精力,也是应该反对的。我的好友林散之用包法写草书,非常瘦劲,我很敬佩,但他是花了几十年功夫,苦练出来的。初学不必要这样。你如用软笔写北碑有困难,希望改一改。

【案】这篇近1500字的书论,吴老用精丽的小楷写成,十分难得,不仅对我的书法学习和研究有直接的指导意义,而且对所有的书法爱好者都具有指导意义。当时我在企业工作,所以有“技工同志”云云。

金石书风一脉相承

吴老是著名学者、剧作家和诗词作家。他的代表作扬剧《百岁挂帅》晋京演出时,曾受到周总理的赞扬,我看过该剧拍摄的戏剧影片,那时还在念小学。他在信上对我说:“‘文革期间,曾发誓不再搞戏剧,现在又搞了。”但是,吴老业师胡小石是以书法家盛名于世的,胡小石的业师即是晚清著名书法家李瑞清。于是,我一反常态向吴老索书。

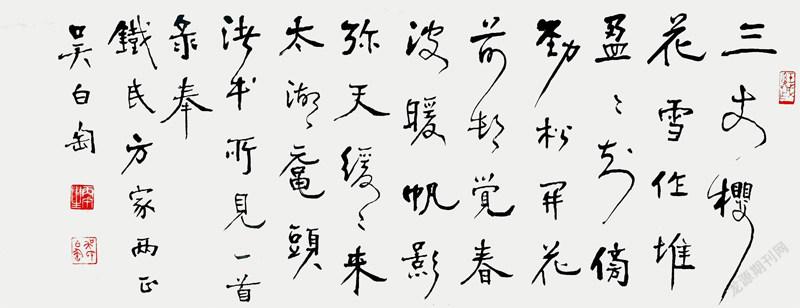

1986年2月4日,吴老来信说:“我本不擅长书法,并未加入江苏省书法印章研究会。腕力不够,过去只能写小楷,近年倚老卖老,从1981年(壬戌)起,才开始写点行书,勉强应付,自觉力不从心,不是知己朋友,我是不敢写的。您过去和我通信,我很受感动,认为像你这样好学深思的人,目前是不多的。既然要我写,当然很愿意送一条给你。写的是从前做的诗,诗不错,书却不称。兹特寄上,即祈检收。”横幅一纸,七绝一首,写鼋头渚长春桥樱花盛开之景。吴老自诩“诗不错”,酷如齐白石、林散之自诩“诗第一”一般。起首盖“壬戌后作”朱文章。

1989年12月9日,吴老寄来第二幅墨宝,并附信说:“我因为嗜好太多,学书不专,很想师法鲁公精神,于楷书中夹草,功夫不够,未能矛盾统一,因此从不敢说会写字。来信要我写一条,勉强应命,特此寄呈,即乞哂正。”竖条一幅,七绝一首。

两首自作诗,朗朗上口,明白晓畅,没有故作艰涩高蹈之句,一如吴老的为人,平易可亲。在吴老府上,我曾就李瑞清、胡小石一脉金石书风,发过一通议论,认为:李瑞清用涩逆笔法表现碑版特色,固然自有个性,但那种抖擞的笔痕不免有造作之嫌,显得不自然,让人有不舒服之感;胡小石把抖擞之迹几乎悉数去尽,在涩逆笔法的基础上,以果敢狠辣的运笔,表现碑版金石气,转折斩钉截铁,擒纵自如,以苍劲老辣彰显金石书风,似乎超越了业师李瑞清。

吴老点头认可我的议论,说:“清道人是有追求的,刻意追求就难免有点生硬。小石先生精力充沛,志在治学,書法仅是他的消遣之娱,所以无所牵挂。”

由此来看吴老的书法,显然是师承了胡小石的金石书风,虽然苍劲老辣不如小石先生,但在委婉圆转之间隐隐地有着一缕书卷气。

吴老府上,我去过好几次。他从香铺营红巷迁居鼓楼大钟新村时,随即写信告诉了我。第一次去,带了一篓油面筋。吴老夫人笑着说:“你是无锡人,老先生不会生气,下次可不要再带东西了。”又说:“老先生就是喜欢你们老三届。招收研究生,即使考分比应届生低一些,他也要录取老三届的。”

最后一次去吴老府上,不,应该说是最后第二次。吴老正在指导一个小女孩用小楷抄录他的诗词集。最后一次,大概在1992年的深秋,未能见到吴老。一位中年男子接待我,可能是吴老的儿子,也可能是女婿,已不记得了。他说,吴老已去世。我顿时愕然,不知所措。他又问,你是谁?我简要说了与吴老交往的始末。他叹了一口气,说:不好意思,在吴老的通讯录里没有你的……随后给了我两份材料,一份是1992年8月26日吴白匋教授治丧委员会的“讣告”,一份是9月2日追悼会上的“悼词”。并说:人民日报发了消息。

吴老于20世纪40年代末至50年代初在无锡有过一段工作经历,曾任苏南文化教育学院文史部副主任、教授,兼任无锡国专和江南大学教授。这是看了“悼词”,翻了有关资料,我才知道的。于此,我似乎有点明白了,为什么吴老在人生的最后十余年间,对我这个无锡年轻人青睐有加,或许是无锡的峥嵘岁月给他留下了难以忘却的人生经历……

如今,与吴老的交往,是我难以忘却的人生经历。