沪剧:与上海城市同行

2021-08-23沈鸿鑫

沈鸿鑫

我国共有300多个戏曲剧种,遍布全国,各个地域都有自己代表性的剧种,如北京的京剧、浙江的越剧、四川的川剧、福建的闽剧、广东的粤剧、山东的吕剧、陕西的秦腔、山西的晋剧等等,上海也有本土代表性的剧种,那就是沪剧。上海是全国重要的戏码头,在上海的舞台上,可称百戏杂陈,争丽斗妍。但上海的本土剧种不多,其中,沪剧是最具代表性的剧种之一。每个地方土生土长的戏曲剧种,总是与其起源、发展的地域或城市有着千丝万缕的密切关系。上海的沪剧特别鲜明地体现了这一点,沪剧与上海都市有着一种同构的关系。

来自黄浦江畔的乡间小戏

沪剧起源于上海吴淞江、黄浦江一带农村中的山歌小调和俚曲,曲式短小,曲调朴实委婉,内容多表现劳动、爱情等,演唱者或在田野、或在街头演唱,被称为“山歌”或“东乡调”。到清同治、光绪年间,这种民间说唱形式逐渐演变为戏剧形式的“对子戏”“同场戏”,当时曾称作“花鼓戏”。

对子戏由上手、下手扮一生一旦或一生一丑演唱,同场戏少则三四人,多则六七人,剧目有《拗木香》《拔蘭花》《卖红菱》《陆雅臣》《庵堂相会》等。一般在茶馆一角面对茶客演唱,或在农村庙会、草台演唱,称为“唱高台”。清政府屡次以“有伤风化”为名禁演花鼓戏。艺人们为了避免被禁,渐渐流入市区,走街穿巷或在空地演唱,称为“敲白地”。

光绪二十四年(公元1898年),许阿方、庄羽生等8人组成的戏班首次进入上海市区四马路(今福州路)的升平楼茶园演唱“东乡调”,此后陆续进茶楼演出,逐步得以在市区立足。后来又效学当时流行的苏滩,把花鼓戏改称本地滩簧,即“本滩”。

民国初年,本滩又进入大世界等大型娱乐场。1920年,著名艺人邵文滨等将本滩改名为申曲,20世纪20年代后期,一批文明戏演员转入申曲戏班,编演了不少大型的时装戏、清装戏、古装戏,作为戏曲的表演形式日趋成熟。主要戏班有筱文滨的文月社、施春轩的施家班等。20世纪40年代,又有从事话剧、电影的人士加入进来,从事编、导、舞美工作。

1941年上海沪剧社成立,从此“沪剧”之名正式确立。各剧团开始建立编导制,采用立体舞台装置,运用灯光、效果,在表演、音乐等多方面都进行了大幅度的改革。沪剧编演了大量的“西装旗袍戏”,涌现出一大批名角,遂成为一种富有现代特点和都市气息的戏剧形式,在上海乃至江苏、浙江一带具有很大影响。

全国各地的戏曲剧种中,大多数以反映古代生活为主,而沪剧的剧目却以反映现代生活为主,并且以反映现代都市生活为主,这在众多的戏曲剧种中显现出它独特的风采。

新中国成立后,沪剧进入了新的繁荣发展时期。通过多方面的改革创新,沪剧进一步发挥和发展了表现现代生活的优势,在编演现代剧目方面卓有建树,成为全国众多地方戏曲剧种中一支编演现代戏的劲旅,先后编演了《白毛女》《罗汉钱》《母亲》《星星之火》《黄浦怒潮》等,其中《罗汉钱》《星星之火》拍摄成影片,影响遍及全国。传统剧目《庵堂相会》《碧落黄泉》《杨乃武与小白菜》及《雷雨》等经过重新整理而复演,成为优秀的保留剧目。

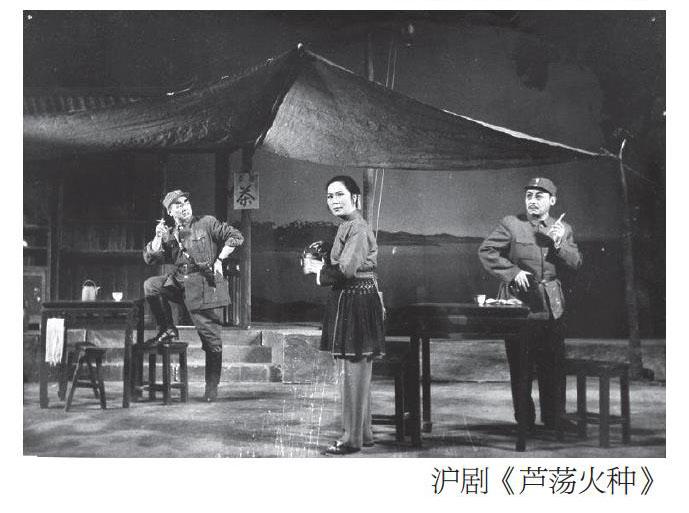

20世纪60年代初,沪剧又编演了反映抗战时期新四军以及地下工作者斗争事迹的《芦荡火种》和描写共产党人前赴后继英勇奋战的《红灯记》,获得了极大的成功,其后分别被改编成京剧,风靡全国。丁是娥、石筱英、解洪元、邵滨孙、王盘声、筱爱琴、顾月珍、杨飞飞等艺术臻于成熟,并自成一家。

新时期,沪剧又涌现出一批新的优秀剧目,如《一个明星的遭遇》《姊妹俩》《东方女性》《明月照我心》《寻娘记》《清风歌》《挑山女人》《邓世昌》等。不少剧目还被改编成电视连续剧,使沪剧的影响力日趋扩大。茅善玉、马莉莉、陈瑜、孙徐春、华雯、陈甦萍等获得中国戏剧梅花奖、上海白玉兰戏剧表演艺术奖等奖项,成为观众欢迎的新的明星。

沪剧还走出上海,多次组团赴香港地区演出。2006年春节,在奥地利维也纳金色大厅举行的中国新春音乐会上,由奥地利格拉兹交响乐团伴奏,上海沪剧院著名演员茅善玉演唱了沪剧《罗汉钱》的选段紫竹调《燕燕做媒》,掌声响彻金色大厅,沪剧艺术以其独特的魅力赢得了更多的国外的知音。

江南风韵,都市风情,海派风格

沪剧是上海为数不多的本土剧种之一,具有浓郁的上海地域特色和海派文化特色。沪剧的品性我认为可以概括成12个字:江南风韵,都市风情,海派风格。

上海紧邻江苏、浙江,地处江南水乡。前面说过,沪剧起源于上海黄浦江、吴淞江一带农村中的山歌、小调和俚曲。当时有四句头山歌、对唱山歌、叙事性长山歌等。沪剧音乐属于滩簧腔系,以板腔体为主,主要有长腔类、簧腔类、小调类三类。长腔长板是最常用的曲调,紫竹调旋律明丽悠扬,而近似说白朗诵、长达一百多句的赋子板更是沪剧一大特色。沪剧的伴奏与江南丝竹有着密切的关系。沪剧用的语言是上海方言,属于吴语系统。这一切都使沪剧刻印着吴越文化的胎记,体现出浓郁的江南水乡风韵,听沪剧演唱时,往往会联想到优美的江南丝竹和旖旎的江南湖光山色。

沪剧展现出浓烈的都市风情。沪剧在花鼓戏阶段,主要在农村、集镇活动,其剧目内容也以反映农村集镇的现实生活为主,如《卖红菱》《陆雅臣》等。进入上海市区后,观众对象、文化环境都有所变化,特别是20世纪20年代到40年代,逐渐把反映的重点转移到现实的都市生活方面。

早在1921年,刘子云的子云班就在花花世界率先编演了时事新戏《离婚怨》,此剧取材于民国初年发生在上海县城内的真实故事,开了沪剧编演时事新戏的先河。1925年,申曲又首次把电影《孤儿救祖记》改编演出。

到20世纪三四十年代,沪剧主要编演现代题材的剧目,其中有根据生活实事编写的,如写电影明星阮玲玉悲惨命运的《阮玲玉自杀》等;有现代题材的创作剧目,如《碧落黄泉》《叛逆的女性》等;有根据文明戏、话剧、中外电影、小说改编的时装戏,如《秋海棠》《雷雨》《空谷兰》《魂断蓝桥》《铁汉娇娃》等。这些剧目绝大多数是描写现代都市生活的,内容上贴近观众,现实感和时代感强。

改编外国作品,也注意使之中国化、现代化,如根据莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》改编的《铁汉娇娃》,改成了中国的故事,时间改在清末,教堂也改成了佛寺。另外这些剧目大多涉及市民家庭道德伦理、爱情纠葛,关注市民心态和城市弊病,多数为悲喜剧或悲剧。这些戏中的角色大多穿着西装、旗袍登场,故而称之为“西装旗袍戏”。解放后,更是编演了许多反映都市生活的现代戏,在舞台上展现出一幅幅现代都市生活的风情画卷。在全国360多种地方剧种中,大多以古装戏为主,沪剧却以反映现代都市生活为主,是独树一帜的。

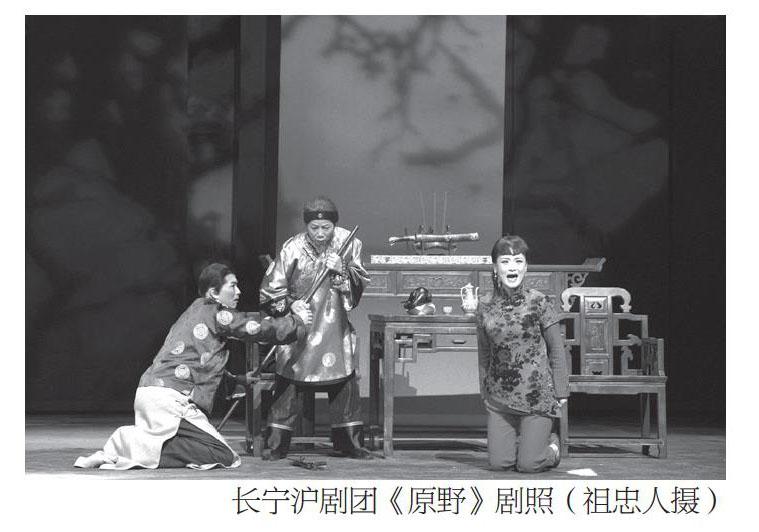

沪剧生成、发展在上海特殊的文化环境里,深受东西方文化的影响,体现出鲜明的海派风格。沪剧无论题材、表现手法、舞台呈现等方面都吸收了话剧、电影等艺术营养,来丰富自己。如把电影、话剧改编成沪剧演出,前者如《离婚怨》《孤儿救祖记》《空谷兰》等,后者如《雷雨》《原野》等。沪剧甚至把外国戏剧、电影搬上舞台,如《铁汉娇娃》《魂断蓝桥》等。

沪剧作为剧种的整体风格清新、明快、通俗。它的表演,根据其反映题材的需要,较多吸收和借鉴话剧、电影的表演手法,结合自身特点,形成了通俗、写实、质朴、细腻的表演风格。它的表演注重通过舞台动作、表情、神态、眼神、语气等刻画人物的性格,富于浓烈的生活气息,因此沪剧是最具海派风格的一种剧种。

沪剧与上海城市同行

统观沪剧的发展历程,她几乎是与上海这个城市的发展同步的。上海最初是个小小的渔村,逐步发展为城市,1843年开埠后逐步发展成为四海通航的大都市。而沪剧一直追随着上海城市发展的脚步,紧跟着时代发展的节奏,逐渐积累和形成自己的剧种特色,而发展成为一个重要的戏曲剧种。

我们可以从几个方面来观察。

从沪剧的活动地域和演出场所看,它最初活跃在农村集镇,它的活动轨迹是从农村流向城市,开始是在城市的街巷、空地演出,后来逐渐进入市区的茶楼。随着上海大型游乐场的兴起,沪剧开始进入大世界、新世界等游乐场演出,在后来就是到剧场演出,到电台播唱,跟上海城市发展和文化发展是同步的。

从剧种的名称看,它在农村是称为花鼓戏,到了城市因为苏滩盛行,花鼓戏艺人就效仿苏滩,称自己的演唱为“本滩”“申滩”。辛亥革命后,随着城市的发展和文化需求的增大,本滩也谋求进一步发展,她又效仿曾在上海风行一时的昆曲,改本滩名称为“申曲”。随着剧种的发展和壮大,从演小戏进而发展到进剧场、戏院演大戏,到20世纪40年代初又改名“沪剧”。名称的一变再变,可以清楚地看出它紧紧追随城市发展的时尚。

从剧作反映的内容来看,开始在农村主要反映农村集镇的故事,进入上海市区后,逐渐转向反映都市的现实生活,20世纪三四十年代编演了大量的西装旗袍戏。解放后,沪剧又顺应时代潮流,紧贴时代脉搏。解放之初就率先改编演出了《白毛女》《罗汉钱》等,后来又编演了《芦荡火种》《红灯记》等优秀剧目,成为全国戏曲剧种中编演现代戏的一支劲旅。

从艺术呈现看,它开始在农村、集镇演出的是对子戏、同场戏。到了上海市区,为适应茶楼演出的特点,一度改为坐唱形式,而在上海演出场所飞速发展的情况下,它抓住机遇,进入游乐场和剧场,演出样式也逐步改为戏剧演出,从演小戏到大戏。它始终以海派精神,从内容到形式,都向外来的话剧、电影吸收、借鉴。

由此可见,一路走来,沪剧始终追求时尚,紧跟时代脚步。所以,沪剧的发展是与上海这座大都市同行的,也是和时代同步的。它伴随着上海从一个东海之滨的小渔村逐渐发展成为现代化的国际大都会,从乡间小戏逐渐发展成一种影响广泛的大剧种,这些充分体现出沪剧这个剧种的鲜明的时代性和生气勃勃的艺术活力。

沪剧与上海城市的同步发展,还表现在沪剧逐步融入上海市民的生活,与上海市民的生活息息相关,进而成为了上海市民文化生活和娱乐活动的重要内容。

沪剧是上海人自己的家乡戏,它是流行在上海的众多剧种中保存着纯真的上海方言和最具代表性的音乐唱腔的剧种,它又是讲述上海故事的剧种。在沪剧中还保存了许多上海的民风习俗,如《庵堂相会》中的“黄浦江边看龙船”、《罗汉钱》中的元宵节“调龙灯”、《芦荡火种》中的“走访郎中”“大做亲”等,都是带有浓郁上海民俗特色的情节。上海的方言、上海的音乐、上海的民俗,使沪剧与上海市民构成了极其亲密的关系。

讲述上海故事是沪剧的一大特色,它非常贴近市民的生活。早在初期,如《陆雅臣》就是根据青浦的实事衍化而成。后来根据发生在上海的生活实事编写的还有《黄慧如与陆根荣》《阮玲玉自杀》《枪毙阎瑞生》等,许多西装旗袍戏也大多取材于上海都市生活,加以提炼、概括而成。解放后编演的《星星之火》《黄浦怒潮》《芦荡火种》等都是从生活中来的。总之,沪剧反映了各个时期上海市民的生活境况和生存状态,可以说是一幅描绘上海历史和现实市民众生相的“清明上河图”,她承载着丰富的城市历史记忆和浓郁的乡情乡愁。

正因为这样,沪剧成为上海市民文化生活的一个重要内容,她拥有极其深厚的群众基础。今天,虽然戏曲面临着衰落的危机,但相比之下,沪剧还是有相当数量的观众群。沪剧的创作、演出都呈现出难能可贵的生机和活力。上海沪剧院、宝山沪剧团、长宁沪剧团等近年来新作迭出,《敦煌女兒》《挑山女人》《小巷总理》等优秀剧目影响深远。近年来上海还涌现了一批民营的沪剧团,他们中有文慧、新东苑、勤苑、彩芳、紫华、九瀚、沪林、民乐、海天、陇韵沪剧团等,他们活跃于商演舞台、服务于社区街镇,深受广大市民的欢迎和喜爱。2020年8月,上海演出行业协会还举办了“首届沪剧月”,10个民营沪剧团展演了《银杏树下》《玉兰花开》《板桥霜》等10台原创沪剧新戏。据统计,在上海的民营剧团中,沪剧团的数量和演出场次都高踞首位。为庆祝中国共产党成立100周年,上海沪剧院等沪剧团体又推出了《一号机密》《江姐》《回望》《陈毅在上海》等红色题材的作品。

目前在上海的群众文艺活动和创作、演出中沪剧相当活跃,仍然拥有一大批沪剧的观众和爱好者。在全市各社区里涌现出了许多沪剧沙龙,在浦东、奉贤等郊区,沪剧的群文创作和演出非常红火,在全市举行的群文戏剧新人新作展演中,沪剧小戏的数量和质量都是极其突出的。特别从2015年起,先后在奉贤、浦东连续举办了几届上海沪剧艺术节,检阅了沪剧的剧目、队伍和新风貌,在广大观众中再度掀起了一股“沪剧热”。所以我们对沪剧的前景充满信心。