对象化激活与时代化再翻译:新时代中国青年马克思主义信仰培育机制的创新

2021-08-23李琳

李琳

习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上讲话指出,新时代中国青年要树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念,新时代中国青年要自觉树立和践行社会主义核心价值观。新时代,青年群体主动学习马克思主义的生活环境、文化语境发生变化,加之传统经典培育体制依然遵循“历史+线性逻辑”,已明显不能匹配当下大数据、互联网、科技化时代的“非线性、及时裂变”与“知用行”逻辑。马克思主义信仰和社会主义核心价值观培育在中国青年群体中面临着形式化的危机,如何适应时代快变、青年群体的需求特性,创新马克思主义信仰和社会主义核心价值观培育机制是当前迫切而不可回避的任务。

一、新时代中国青年信仰接受的对象化、利益化和融入式特点

信仰是聚集民众力量,促进家国发展的核心。信仰的本质是一种社会意识形态,是价值观的内核。与一般信仰和文化培育传承比较,马克思主义信仰在中国的培育经验可以说是传家宝。

马克思主义信仰在中国的引入、生存、发展、辉煌,经历了人类对救世文化追随的过程。五四时期,中国处于百年积弱、国难深重、民心无望的境地。志士仁人纷纷找寻救国救民的真理,先进志士发现马克思主义的真理和对中国社会的适应性,于是全力传播。马克思主义与中国社会的结合,首先解决了工人大众、农民群体的生存和资本问题。梳理马克思主义在中国的起点、传播、成功和进化,我们可以看到,马克思主义进入中国之初,是由于青年群体对社会问题寻求解决之道的迫切性。其次,它最初是以具有顽强生命力和针对性的“文化形态”进入中国,进入大众视野的。其三,作为一种文化,嬗变到一个具有本土生命力的政治信仰,马克思主义是经历了社会发展血与火洗礼的文化,也是一个以10年、20年为周期长久积淀的文化思潮。

分析马克思主义信仰在中国的成长,可以发现,作为执政党和大多数民众选择的政治信仰,曾经的马克思主义是有着深厚的民众基础,有着强大的生活诉求的。而当其成为国家主流的意识形态,必然也必须地被赋予了政治话语的形式。这种形式已形成了一个相对固定的定式,即社会变革痛点—利益相关—基础层引导—经典教育—规范建制机制,这个机制在过去是成功的,也折射必然的轨迹和合理性。

改革开放后,我国逐渐打破计划经济,开始走市场经济之路。上层和下层的民众相对稳定,中下层的群体开始游离、闯荡。伴随着这些群体在市场经济上的成功,上一时期建立起来的信仰和生活高密度相关的状况被打破。人们对生活质量的追求与原来所坚守的价值观开始松动,而与个体信仰还有一层隔阂的政治信仰——马克思主义信仰也出现了基层松动。新技术、新概念不断颠覆传统的经济格局,人们对生活幸福、人生意义、社会趋向的判别变得碎片而混乱。

新中国成立后至今,马克思主义意识形态开始按照经典政治来设计内容进行大众教育。经典就代表着,长时间的打磨和提炼。这种时间性与目前青年群体、大数据社会存在较大的错位性。现实中许多青年对马克思主义信仰的印象是“不知、少信、不必要”。因为不知而不信,因为没有切身利益关系而缺乏行动欲望,因为信仰空无而给其他思潮提供了机会。马克思主义信仰对青年的培育遭遇轨道错位和语言不通的堵塞问题,疏通这些堵点是马克思主义信仰在中国青年中传承的必须之举。

新时代青年群体,在文化接受上大多是二次元、功利性、科技主义的,理性主义、科技主义至上的同时,也让青年在社会责任感、心理抗压能力、生命价值意义等方面的认知有所退化,他们对新的知识信念的获取具有明显的“返稚心态”——只接受充满甜蜜、游戏感、有着明显利益的事物。因而,对当下青年群体信仰的培育应考虑采用文化融入式、对象化和利益显著的方式进行。

二、对象化激活与时代化再翻译:新时代中国青年马克思主义信仰培育机制传承与创新方向

要在青年群体中重建马克思主义信仰,就必须重视对象的时代特性,尊重对象真实的生活需求,贴近对象的生活文化诉求去建立新的利益启动机制,从而完善马克思信仰的现实话语权和认同力度。

(一)尊重文化式教育,与青年文化形态共生发展

让目前倾向于“刚性知识传播”的政治信仰“柔化”到倾向于生活诉求的文化形式,才能让对象文化与政治形态产生共生关系。当下青年群体对主旋律中的马克思主义信仰有着较大的距离感和陌生感。主要原因是新时代青年群体更接受的是如同空气一样接触密度高、与个体利益有切身关系的“生活化的文化状态”,而不太愿意接受被灌输的宣教。重塑马克思主义信仰的青年接受模式,需要让政治态以生活文化的方式“柔化”到文化中去,让对象文化与政治文化产生共生、共长关系。

(二)尊重大数据社会“技术派和信息派”主导的社会传播现实

当下,青年群体所熟悉的是网络化、大数据语言环境。在大数据社会,信息和技术派成为社会背景基色。马克思主义信仰必须也必然要遵循大数据、技术化的传播和接受习惯,重新为大数据浸泡中的青年打造一系列的“数据人语言”。按照青年群体文化接受的特征,将经典理论和信仰内涵“翻译”到他们熟悉的生活环境和生活话语中去。

(三)坚持一个方向:文化态激活政治意识

让新语言环境下的青年群体,以文化态、对象化的形式来接受马克思主义信仰。如制造“对象化的文化内容”,利用文化态的传播与培育形式和渠道进行马克思主义信仰的传播和强化。挖掘新时代具有落地性的马克思主义信仰培育途径。当下青年的特性决定了他们对信仰的选择是“文化式”的,必须从对象的敏感點(热点、焦点、痛点)开始,重新激活对象对信仰的热情和社会各阶层对信仰的互动。

三、新时代中国青年马克思主义信仰培育再激活的创新培育机制

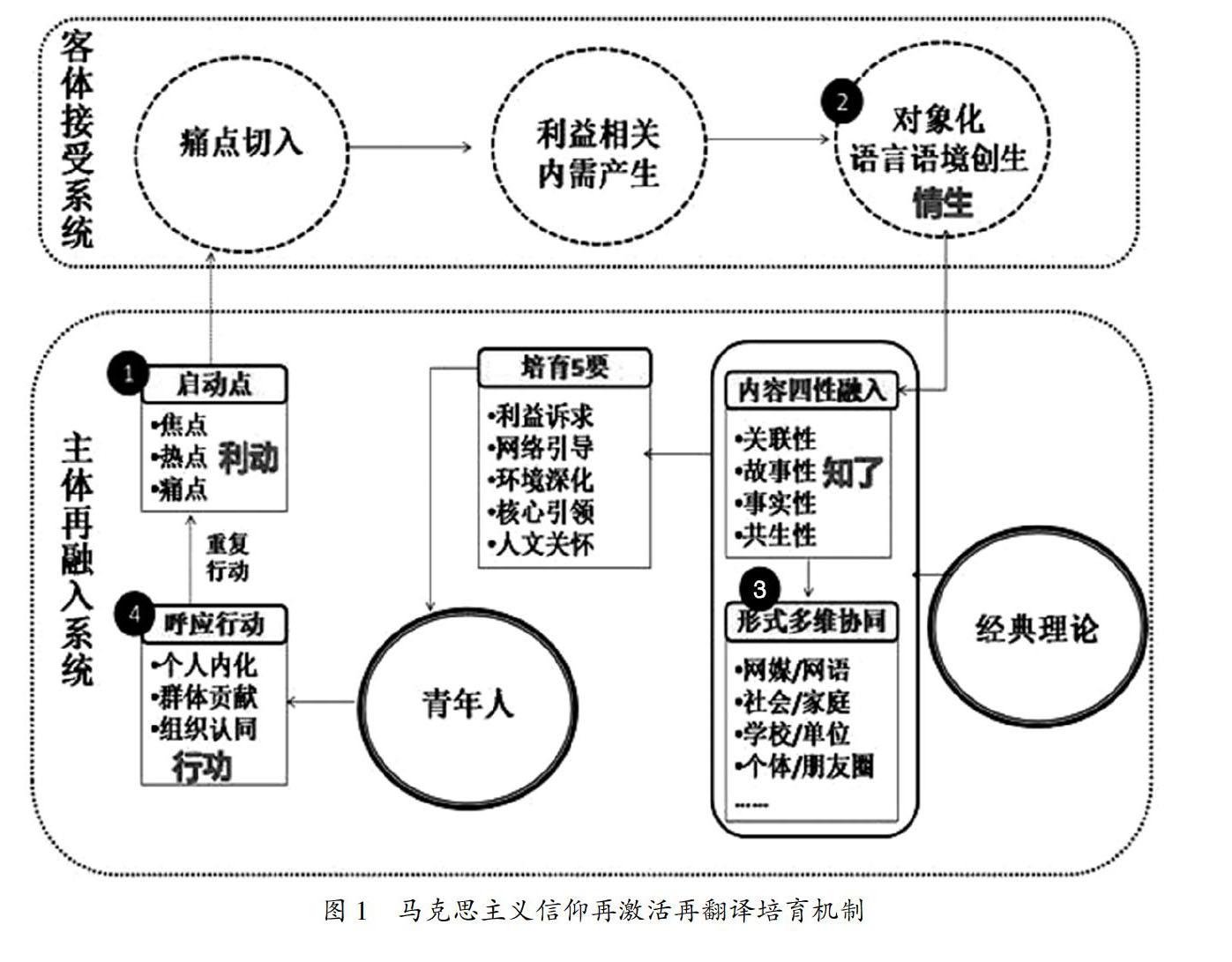

根据前面的分析和研究,我们设计出新时代中国青年马克思主义信仰再激活再翻译培育机制,如图1所示。该机制是针对时代青年特性,对既有的培育资源、培育路径进行再整合再启动的过程。

(一)客体接受系统

以痛点切入来找寻青年群体关注的热点、焦点、痛点,从他们的视角去启动、植入新的培育内容;通过挖掘,找准客体利益关注焦点,合理设计出痛点到需求之间的“内需清单,解决主张”。并通过对象化的创作,构建出适合传播、易于接受的语言、语境和创生性内容系统,从而以点突破,带动青年群体对经典的认知。这是一个对青年群体主动认知体系再激活的过程。

(二)主体再融入系统

主要是从内容、形式、路径、技巧等方面对经典理论进行“再创作翻译”。 经典理论通过关联性、故事性、实时性、共生性四性融入创作,实现对象化的语言语境创作。从青年群体情绪和价值认同最易启动的“热点、焦点、痛点”开始,使之有关联性,应对之前“与己无关,麻木虚无”;通过故事性挖掘满足网络传播和网络阅读的习惯。强化事实性则是从生活中挖掘真实、直观的事例,拉近经典理论的距离感。共生性则是指未来青年群体在与经典理论的互动中应形成新的共生发展关系——经典指导青年的发展和思考,青年在具体生活和运用中丰满经典理论的时代事例和时代内涵。

(三)多维协同的形式

即以网络为主阵地,以青年人的生活、学习、工作状态为“剧本”,以朋友圈、个体利益为内在线索,实现信仰培育的多维协同的渠道建设。在把握形式、内容的同时,在具体培育操作中按照“利益诉求、网络引导、环境深化、核心引领、人文关怀”五个要素进行操作,使整个激活、翻译体系变得相对简洁清晰。在“内容四性融入”“形式多维协同”的培育传播环境和语言改造后,促使青年群体自发产生对问题解决的内需行动、主动内化理论、对社会和群体的贡献意识以及有再传播再培育的欲望。经典主体融入对象的培育系统使客体对象能自发、内生地对马克思主义信仰产生认同,并由个体行为变为群体行为和再传播行为,成为新一轮培育活动的起端。

(四)关联各方定位

机制的主体是马克思主义经典理论和相关宣传推广部门。严格意义上说,发展后的主体应是一个共生共享机制下的生态群,即包含经典理论研究者、培育机构、青年群体中的先进集体和个人、广大社会群众都应属于主体。

机制的客体是新时代青年群体,又包含个体化和普遍性两层。

关联的途径渠道包含媒介、网络、学校、单位,均属于关联关系方。如果按照传统的培育和传播机制,这些都属于辅助关系。但是在新的互联网技术和科技智能时代,每个关联者都是一个变数,也是一个奇点,事物的发展将以事件流的方式进行互动、同步、耦合碰撞和共同作用。因此,本文将之定义为“关系作用方和参与方”,具体见图2。

(五)利益驱动的生活文化式的信仰培育路径重构

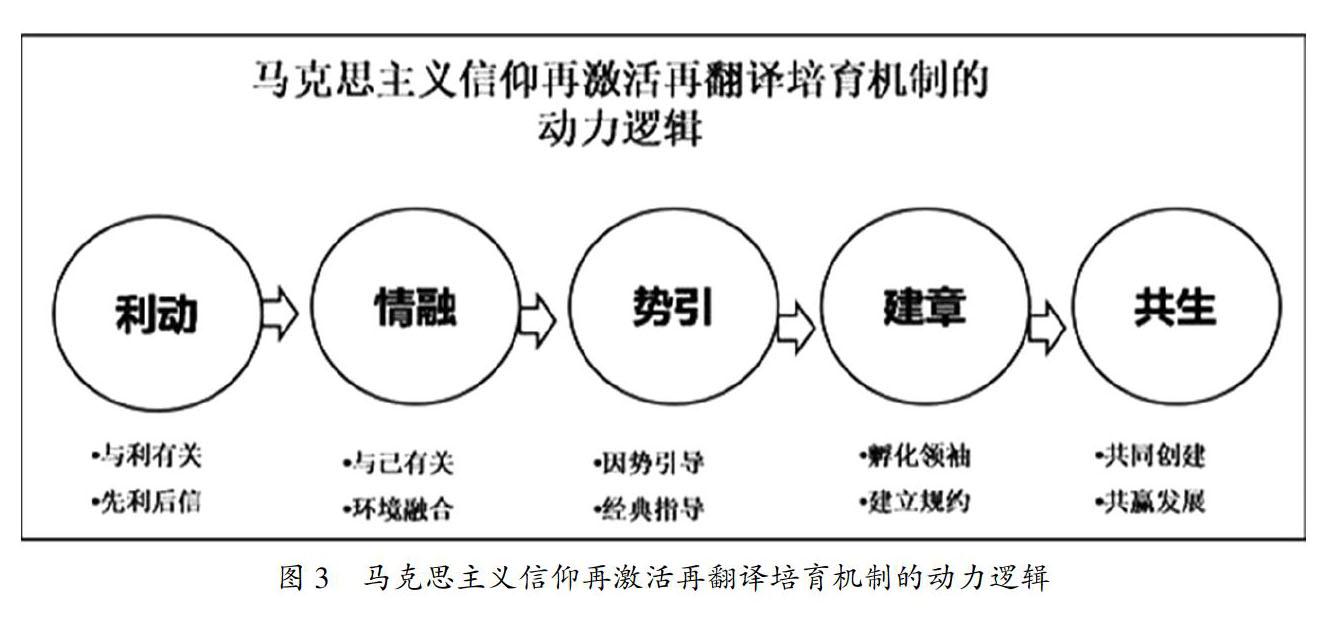

与传统线性驱动逻辑不同的是,新的机制设计,一是从对象最敏感和意愿最强的地方启动,二是总体过程以对象熟悉的生活语言和现在时语境进行融入互动。因此,本机制对信仰培育路径的重构逻辑是“问题针对性唤醒”“生活化全域互动”“教育引导”“机制固化”。简化而言就是利动、情融、势引、建章、共生(见图3)。

(六)机制的外部建设

保证机制良性运转,需要强化几个外挂系统建设:其一,四性融入再建。需要对当下的培育资源做系统梳理和诊断,清理出有效部分和耗费部分,优化再建。其二,多维协同重聚焦。需要对既行社会资源,尤其是广泛的社会关系进行梳理,重构传播教育生态圈。所涉及社会部门复杂、行政体系不一。单一事件建设环境难度较大,但是作为一个公益化和政治目标的机制建设,如果取得相关方面的统筹协调支持,是十分有必要进行专项建设的。

(七)效果和愿景展望

本机制建设是从马克思主义信仰对青年价值观培育的目标去展开。客观来说,是对种种不可行的深入探索,因而形成对必须、必然要行的路径和方法的最小集合。

从长期发展而言,本着“重新激活青年群体的信仰接受机制,全面翻译马克思主义信仰为青年群体沉浸式和自发共享式的文化自觉”的宗旨,删繁就简,截弯取直,从公式设计角度,大面积推行的时效性较强。回到文化自觉、利益自我的源点,让青年群体在自建文化和信仰的“觉知”中,成为马克思主义信仰在新时代的创造者、传承者和践行者。

参考文献:

[1]马克思恩格斯选集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[2]刘建军.论马克思主义信仰的基本内容和主要结构[J].思想理论教育,2013(3).

[3]张雷声,李玉峰.为什么要坚持马克思主义[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[4]侯惠勤.马克思主义意识形态[M].南京:南京大学出版社,2011.

[本文系2019年度教育部人文社會科学研究专项任务项目(中国特色社会主义理论体系研究)“粤港澳青年价值观教育的历史进程与现实路径比较研究”(19JD710024)、广东省教学改革研究与实践项目“扩招背景下‘三四五六动态聚合式高职思政教育模式探索与实践研究”阶段性成果。]

责任编辑 陈春阳