父亲的浆水坛子里,曾是我读不懂的爱与固执

2021-08-23西野

西野

一

在老家,父亲是个传奇人物:以全村第一名的成绩考上镇里的中学;在没有经过数学竞赛培训的情况下拿了县城的数学竞赛奖项;中考成绩全县第二名,考取了东北的一所中专学校;中专毕业,以全年级第一名的成绩保送到了成都的一所大学;毕业后,直接分配去了西安的国企。

父亲总说,要是他当时有我现在的教育资源,肯定是“清北状元”。他还总说自己年轻时风流倜傥,擅跳交谊舞,很招小姑娘喜欢,人送外号“小郭富城”。

1999年,父母经人介绍相识。母亲在父亲从小生活的大山脚下的镇子里当中学老师。认识10天后,两人领了结婚证。2000年的春节,我出生。2001年,父亲向单位申请把母亲调到单位的子弟学校当老师。家庭安置稳妥后,从事地质工程工作的父亲放心地常年在野外出差,几年内就升为单位最年轻的项目经理。在我五年级时,他就不用再常年出差,可以每天回家了。

回归家庭生活后,父亲的固执就体现出来了。最固执的一点,就是“浆水”。

浆水,指的是一些蔬菜发酵后泡出的微酸的水。浆水的制作并不复杂。“窝浆水”的菜,油菜、芥菜和萝卜缨子自然是极好的,这些都没有,勉强可以用芹菜凑数。烧水,待水沸,菜撂水里焯一下,立马捞出,待放凉后,放入浆水引子中。“浆水引子”是最重要的物料,其制作很简单,面汤加些白醋,在夏天不超过24小时便能发酵好;冬天山里寒冷,要等至少3天。

发酵好的浆水配上酸菜,可以与各种食物搭配。浇在面条上是浆水面,酸菜配上干红椒炒土豆丝卷在煎饼里是一绝。此外,还有浆水鱼鱼、浆水搅团、浆水饺子。只要敢搭,几乎没有不能放浆水的家常菜。

不像父亲从周岁起就被太奶奶抱着喂浆水鱼鱼,我在小学五年级之前都没有吃过浆水—母亲给我做饭很讲究营养和搭配。但当父亲可以每天回家后,我的“饮食自由”便结束了。

父亲常提一句话:“三天不吃酸,走路打窜窜。”他从老家带回来了浆水引子和大坛子。浆水虽容易做,发酵时间也短,但也易坏。夏天炎热,再加上频繁打开坛子夹酸菜、取浆水,浆水容易污染,发霉的浆水就会生出“白花”。常年保持浆水的新鲜是个耐心活儿:夏天要每天用温热的面汤酘浆水,即使冬天,酘浆水的间隔也不能超过3天。

为了得到面汤,我家三天两头就要吃面。起初,父亲从不会给我做浆水面以外的面。拿长长的竹筷从浆水坛里夹出两整根浸满浆水的酸菜,用菜刀切段。父亲讲究切酸菜要快,撂进锅里也要快,这样可以减少浆水的损失。再另起锅煮挂面,面熟后放进大碗里,一人两三勺浆水即可。煮面剩下的面汤,凉温后就可以酘浆水了。

小时候在我心中,浆水面与辣条、方便面、薯片等人间美味无法比,以至于后来我听到“浆水面”这三个字儿就泛酸。父亲却很霸道,不允许我说浆水面不好吃,不允许家里超过两天不吃浆水面。

“爸,浆水面没味道,能不能做个炸酱面?”

“你味觉可能有问题,这么好吃的面怎么没味道?越吃越香,肯定是你汤浇少了。”

“爸,晚上吃米饭行吗?”

“上一天班好累,准备个菜就要半天,浆水面多方便,吃了还不胖。”

“我觉得我不胖,可以吃菜。”

“那是因为你一直吃我的浆水才不胖。”

像这样以“浆水面”为题的辩论,一般都是我败下阵来。

二

父亲回归家庭后,除了终结了我丰富的饮食结构,也终结了我的童年。

我学不好奥数时他会一边骂我笨一边给我讲题。无论是牛吃草、追及还是放水问题,他只用方程给我解,他总说“方程是万能的”,结果就是我对着一堆三元方程发呆。他脑子里从来没有循序渐进的教学概念。

父亲并没有因为我是女孩儿就怜香惜玉。我穿开裆裤时总喜欢坐台阶上,有次父亲看到了,直接把我拎起来,结果力气太大,导致我的胳膊脱臼了。父亲向母亲狡辩说:“这不是嫌地上脏嘛,哪个晓得小孩子胳膊这么不禁拽。”

别人家的父亲都是手把手温柔地教女儿打羽毛球和乒乓球。他不这样,他喜欢狠狠扣球。上大学后跟同学打球,他们总是惊讶我一个看上去柔弱的女生怎么那么喜欢扣狠球,这是因为小时候我只有扣球才有胜父亲的可能。

我上六年级时,有一次母亲要外出学习一周。母亲走的那一天,我觉得世界都要崩塌了。果然,父亲懒得买菜,每天晚饭都是浆水面。偶尔他想换个口味,就给浆水汤里洒一把苞谷糁,给我面前端来“苞谷糁浆水面”。

我跑去超市买了一大袋方便面。父女俩在廚房很和谐,他煮他的浆水面,我煮方便面,还放了鸡蛋、火腿和青菜补充营养。

母亲回来后,知晓我这段时间的伙食,痛骂父亲耽误我发育。后来父母总抢夺晚饭的掌勺大权。父亲回来得早,就炒浆水;母亲回来得早,就从冰箱拿肉解冻。

若父亲一回来看到厨房里“大摇大摆”躺在案板上的肉,就吃瘪地溜出厨房。但第二天一早,他势必要吃一碗浆水面找补回来。

三

我家住在城乡接合部,学区不好。小升初的学生家长都知道西安有“五大名校”。父母让我上奥数班,就是为了考名校。

我提前一年上学,脑子比同级的孩子开窍晚,奥数学得勉勉强强。不出意外,我没考上“五大名校”,倒是拿到了几所还算不错的二类初中的通行证。对这个结果,我和母亲已经很满意了。

六年级的三八妇女节那天,母亲去一所中学交了5000元定金。我很高兴自己的奥数生涯终于能结束了,母亲还专门给我煮了水果汤圆庆祝。只有父亲神情复杂,一边如释重负,一边又不甘心:“我这个智商,咋就没遗传给你呢?”

那夜,我和母亲早早睡了,他一个人在房间上网。第二天起来,他在我面前摆了张纸,上面杂七杂八地写着学校名字、补习机构、联系电话等。

“你妈昨天签的中学有点儿一般,你试试考这个中学的双语班,这几个班的中考成绩跟‘五大名校的差不多,可以算是第六个‘名校。”简短一段话,我和母亲都蒙了。

一听说这所学校的小升初考试是全英文的,我全身写满了抗拒,试都不想试。但父亲说:“你别担心,不会让你裸考的,这家英语补习机构是专门培训想考双语班的学生的。6月考试,还有时间。”

英语补习班离家很远,要坐两个多小时的公交车。第一次上课后我就直打退堂鼓—老师在听写初三的英语单词,错1个抄10遍,抄不完不准回家。念在我是第一次上课,老师放了我一马。

父亲在外面等了我3个小时,我一见他就哼哼唧唧地说:“爸,这不行,我不上了。他们都学了两年初中英语了,我什么也不会,不会语法,不会完形填空,单词只写对了十几个……”

他听完后,淡淡地说:“没什么,这不是还有3个月吗?我初二生病在家自学了两个月,期末还考了班级第一。好好学,别想着放弃。”

每次上课,我都是最后几个走的,一直在抄单词,给老师背作文。背的倒装句式我都不理解为什么要这么倒装,老师只说背就是了。我和父亲晚上坐公交车回家时,车上基本没人。

到了6月,考试的前几天,英语机构大大延长了补习时间,基本每天一放学我就要坐公交车过去。3小时的英语“轰炸”加上长时间车程,我连晚饭都吃不下,10点多到家后肚子咕咕叫,但母亲留的鸡汤和排骨泡饭一点儿也提不起我的胃口。

这时父亲会做我很爱吃的浆水面片,虽然都是面食,但我觉得浆水面片比浆水面有滋味得多,也许因为面片本身的味道与口感跟面条不同。滑溜溜的面片吃完,喝掉半碗浆水,立马解暑去腻。

结果,那年我走了“狗屎运”—用英语出的数学考卷突然增大难度,接近中等的奥数题难度,而且每道数学题分值都挺高。我两年半吊子的奥数水平还是强于两年只上英语班的同学,最终以倒数的成绩进入了双语班。

从此,我成了我家第二个传奇人物。

四

父母在那所初中附近租了房陪读。那3年在出租屋里,我没再吃过浆水面。浆水坛子是搬不过来的,父亲只能用醋汤面做替代品。

以前提起“酸”,我脑海里只会蹦出山西老陈醋,觉得正儿八经的酸味就应该是用醋调出来的。但真的用醋做汤面时,我又觉得它酸得不地道—酸味短暂而直接,缺了发酵后的清香。

父亲陪读一直不如母亲积极。晚上若有应酬,他便结束后直接回家,第二天兴冲冲地去吃浆水鱼鱼或者浆水搅团。母亲气得只能打电话骂他:“喝酒后还吃酸的,不要命了!”

從我记事起,菜市场旁的浆水鱼鱼店就存在了。在浆水的“王国”里,我最爱吃的是浆水搅团和浆水鱼鱼。这两种食物本质一样,用玉米面和小麦面按一定比例熬成面糊,但做鱼鱼比搅团多了一个步骤,把面糊舀进专门的箩漏中,面糊呈水滴状一节一节漏进装凉水的盆里,很像大盆里挤满了“小鱼”。玉米面多些便是黄色的“鱼”,小麦面多些就是米白色的“鱼”。大人们喜欢吃偏黄的“鱼鱼”,口感粗糙一些的面食更像他们小时候的味道。

我上初中时,父亲的棱角和脾气终于肯收敛些了,认识到不能只给我做浆水面。他也跟母亲一样给我做荤菜,虽然他还是坚持浆水面是最好吃的。

初二那年,父亲突然“开了窍”,想把我培养出些淑女气质,给我报了形体芭蕾课。我从小就是在单双杠、蛐蛐堆和沙坑里长大的,这样高雅又程式化的运动让我觉得无聊,我经常翘课跑到附近的公园遛弯儿。

父亲发现后,大骂我是败家玩意儿,但初中的我已敢跟父亲顶嘴,跟他一样犟,不过争吵总是以我大哭结尾—他说话快,逻辑又严密,我说不过他,就委屈地哭。第二天我还憋着气,他像什么事都没发生过一样,见我不理他,强行逗我说话。

这也是他的规矩,他不允许家里有人冷落他。家里的战争总是他引起的,但也总是以他巴结母亲和我结束的。

五

真正开始留恋浆水是在上高中时,父母不陪读后,我连醋汤面也吃不上了。我在学校吃了3年的刀削面和牛肉拉面。食堂饭菜味儿重,油和盐仿佛不要钱。刀削面总是吃不完,快到碗底时面已经被浇头泡到油腻,糊着一层红油。每当这时,我就特别想念浆水。

高中时我在学校附近租房住,觉得父母早出晚归太辛苦,就让他们周末再来,反正自己在屋里学习也不会受干扰。

2017年我参加高考,高考前几个月,我变得开始依赖起父母,想放学后在出租屋里能看见个人影。因为父亲单位更近些,他扛起了陪读大旗。

4月,父亲又觅得一家浆水鱼鱼,就在高中附近的巷子里。这家的鱼鱼,小麦面掺得多,自然没多少嚼劲,好在浆水还算够味,是我在备考日子里吃过的最爽口的食物了。就着鱼鱼酸汤吃锅贴,是我高考前几天的发明。

我的高中是省里最好的学校之一,在中考前我已经拿到了这所高中提前录取的名额。这很大程度上是父亲的功劳—他打听到这所高中有提前批次的自主招生考试,只考3门。不知父亲通过什么方式给我报了名。那一次考试我也走了“狗屎运”,我的成绩成为这次考试的分数底线,我是这批录取考生的最后一名。

高中几年,与其说是相信自己,不如说是相信父亲。虽然小时候他总是以他的智商“损”我,但我上高中时他一直要我相信他的智商,“我的智商遗传给你没问题,你要像我一样有舍我其谁的霸气。”

这话被当时的我奉为圭臬。我可以不相信自己,但我不能不信我爸。

最终我考上了全国top2的高校,一向“朋友圈”不“营业”的他,破天荒晒了我的录取通知书。

六

大学我在外地上。前两年晚上给父母打电话闲聊,问他们吃了什么,十有八九跟浆水相关。

大二暑假回去时,发现父母关于浆水的吵架升级了,不再围绕着营养展开,而是父亲的健康—单位体检,父亲查出了胃溃疡。

母亲托人从陕北买来上好的小米,每晚用电饭锅预约熬小米粥,还要放6个红枣。偶尔父亲嘴太馋,哪怕跟母亲吵架,也要自己下浆水面。有一次母亲过于愤怒,趁父亲出差时教唆我把整坛浆水倒了,再打电话告诉他,由于我照顾不到位,浆水“发花”了。父亲回来看着空坛子黯然神伤—再拿浆水引子,只能是下一次回老家时。

虽然母亲总嗔怪父亲离不开浆水,但事实上她也是从小吃浆水长大的,只是不像父亲这般嗜浆水如命。两人都是陕西安康人,在她的家乡,没有哪一户人家屋里不摆着浆水坛子。

我有时会问母亲,为什么她和父亲认识10天就闪婚。当着父亲的面,母亲一直的回答都是“瞎了眼,被骗了”。大学假期,我跟母亲分享我的恋爱故事,然后又一次问母亲当年看上了父亲哪一点。母亲这次终于正经回答了:“你爸当年确实帅,而且在我教课的镇子里很出名。”母亲像是突然回忆到了什么,笑着说:“他又骄傲又实在,直言家里很穷,甚至约会吃的第一顿饭就安排在脏乱差的浆水面馆子里。”

我正腹诽这是什么择偶标准,母亲补了一句:“他说只会带认准的媳妇儿来吃浆水。”

那家“苍蝇馆子”在镇子通往山上的路上。门口没有招牌,只有经过门口才能发现屋里是个吃饭的地方。20多年来,这家餐馆主打“浆水两掺面”,那是我爷爷、姥爷和父亲心目中的“极品浆水面”—小麦面和豌豆面以2∶1的比例混合,豌豆面的量至关重要,多了面会发硬,少了面又缺了豆香味。这家馆子的两掺面不仅比例调和完美,面还是手擀的,够筋道。

夏天,厨师捞出两掺面,往冰凉的浆水里一浸,撒上葱段端到客人桌上。呼呼转头的风扇下,父亲把短袖下摆撩起来,露出大肚皮,舀出一大勺油泼辣子淋到面上,淌着汗大口吸溜着面,面捞完后捡宝般捞酸菜段,都捞完了,把筷子往桌上一放,端起搪瓷碗把浆水汤喝完。这样一气呵成的画面,深深刻在我的童年回忆里。

但我吃两掺面的次数屈指可数,大多数外地人还是吃不惯,觉得面的口感太糙,发硬且不入味。不只是我,表姊妹、堂弟都吃不惯。坦白来讲,小时候我们对浆水的接受都是勉强的。西北人吃面不喜清淡,我小时候也不例外。爱吃裤带蘸水面,因为蘸料咸香;爱吃肉汁揪面片,是因为浓郁的肉酱香味。似乎只有浆水面是个例外,除去酸味便没什么值得圈点的味道,对小孩来说,没有肉,更是减分项。

七

直到今天,父亲还是不会表达什么感情。只要没什么要紧事,他从来不会主动给我打电话,经常是我给他打,他一句“还在应酬”就挂断了。家庭微信群里,父亲发的消息是西安的房价分析、劝我和母亲读《曾国藩家书》等。

最近,我放假坐高铁回家,跟父亲撒娇:“爸来接我呗,其他孩子都有人接。”

“不去,太远了。新地铁线路通了,你体验下,地铁里很漂亮。”

到了晚饭点我才到家,父亲给我面前端来一大碗浆水面片。我生气他不来接我,嚷嚷着自己“晕地铁”不想吃。母亲到我房间安慰我,说父亲不是不在意我,浆水是他昨天刚酘的。

“你爸知道你喜欢吃略微带点儿热度的凉面片。如果他去接你,你吃上温度适宜的面片就晚了。”

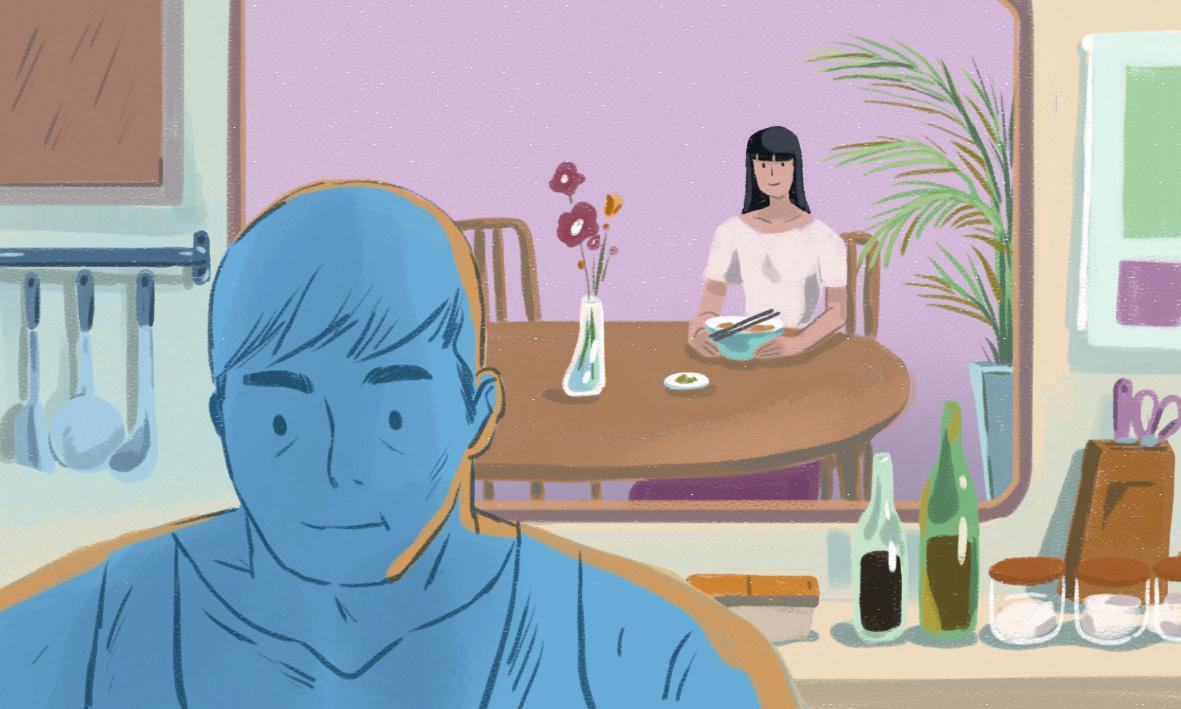

坐在餐桌上,我摸着碗壁,指腹间传来的是小时候熟悉的温度。看着厨房里系着花围裙的父亲,我笑着说:“爸,你是不是插着温度计做的浆水?”

他背对着我,没看见我含着泪,说:“笑话!我这么聪明,温度摸一?下就感觉出来了。”

那晚之前,我一直没有把父亲和“佝偻”两个字联系在一起,在我印象里,他一直是腰杆挺直的,把“骄傲”写在脸上。

“爸,你年轻时真有郭富城那么帅吗?”

“我们不是同一种帅。”

“爸,今晚吃了浆水,明早不吃了好不好?”

“好。”

我突然有點儿伤感—岁月啊,连父亲也不再固执如初。

“那就明晚吃浆水饺子!”他不慌不忙地加了句。

(本文来自微信公众号:人间theLivings)