全球碳排放权分配与减排分担研究

——基于环境约束与公平感受的视角

2021-08-23吴立军汪前元田启波

吴立军 ,汪前元,田启波

(1.广东金融学院经济贸易学院,广东广州 510521;2.深圳大学社科部,广东深圳 518060)

引言

2015 年巴黎气候变化大会上通过了《巴黎协定》(简称《协定》),它被认为是继《京都议定书》后第二份具有法律约束力的全球气候协议,为2020 年后全球应对气候变化行动奠定了制度基础[1]。《协定》采取自主提交减排目标的形式,减少了缔约的政治阻力,将“国家自主贡献(Nationally Determined Contributions,NDC)+五年周期盘点”作为减排的具体行动机制。但环境目标的客观性与减排分担的国家自主性,从一开始就决定了“巴黎机制”运营可能面临的窘境,根据联合国环境规划署的评估,与实现2℃和1.5℃温升控制目标的最低成本路径相比,全球NDC目标分别存在110 亿~135 亿t、160 亿~190亿t 的差距。《协定》实际上只是将缔约分歧和困难推迟到了周期盘点的环节,2020 年将迎来第一次减排承诺更新,对各国NDC 目标的评估和调整,减排分担仍是一个无法绕开的现实问题[2]。以自主贡献为基础的“巴黎机制”,如何在减排分担的国家自主性与全球环境约束的客观性之间实现统一,周期盘点如何为各国减排力度评估提供合理的分担建议和标准,这是后“巴黎时代”全球减排需进一步明确并解决的问题。

1 文献综述

碳排放权是指排放主体为了生存和发展需要,由自然或法律所赋予的温室气体排放权利,它是一种新型的发展权,全球排放权的分配本质上也体现为减排责任的划分[3]。如何实现排放权的公平分配与减排责任的合理分担,联合国气候变化政府间专家委员会(IPCC)第五次报告(AR5)延续了AR4 对国际减排合作机制的四大评价标准,即环境有效性、成本有效性、分配社会影响及制度可行性,新增了对四大标准内在冲突的分析[4]。基于AR5 的机制要素评价标准,各国学者与政府提出了众多具体的分配原则和方案,根据潘勋章等对国内外文献的总结,这些原则和方案达16 种之多,其中代表性原则主要为以下五种[5]:

(1)经济能力原则。经济能力原则也常被称为支付能力原则,一般而言,社会治理结构中要求经济能力更高的群体为公共产品供给承担更高成本。在国际气候治理中,具有更高经济发展水平的国家和地区理应承担更大的减排责任,并常以人均国内生产总值(GDP)指标来衡量应对气候变化的综合能力[6]。瑞典斯德哥尔摩环境研究所(SEI)提出的发展权方案,对国家减排责任(R)的定义就是以历史排放、减排能力(C)和经购买力平价调整的GDP 来构造责任能力指数(RCI),要求根据收入差异赋予富人和穷人不同的碳排放权[7]。

(2)排放责任原则。自1800 年至今,大气中累积排放的CO2主要来自发达国家和地区的生产和消费活动。根据“污染者付费”的基本经济逻辑,其理应为此承担责任。但在如何界定排放责任上,已有研究存在两种观点,即生产排放责任和消费排放责任。早期的研究多强调对生产排放责任的追溯,诸如世界银行、美国橡树岭国家实验室CO2信息分析中心(CDIAC)对各国历史排放数据的统计均是以生产属地原则为标准的。在国家方案中,如巴西提出的《巴西文案》,中国、印度和德国的“碳预算”方案,均属于生产排放责任视角下的全球排放权分配方案[8,9]。国内学者赵永斌等应用该原则对中国省际排放权的分配进行了研究,结果表明分配公平性较优,政策目标协同性较好[10]。但随着经济一体化,国际贸易中隐含碳问题日益突出,要求以消费属地界定排放责任的呼声越来越高。根据Peters 等对全球国际贸易隐含碳的估算显示,在全球碳排放总量中贸易隐含碳占比超过四分之一[11]。彭水军等对40 个国家和地区的碳排放责任的综合评估发现,美国、欧盟、日本的消费侧排放责任显著高于其生产侧排放责任,而中国、印度、俄罗斯则恰好相反,存在突出的“南北国家碳排放转移”问题[12]。樊纲等计算发现,中国有14%~33%的国内排放是由他国消费所致。基于福利改进视角,建议国际社会将(人均)累积消费排放作为公平分担减排的指标[13]。钱浩祺等对中国区域碳排放权分配机制研究指出,单一指标的分配方式会带来额外效率损失,应充分考虑消费责任原则在区域分配中的公平影响[14]。

(3)人际公平原则。坚持人际公平的学者认为对历史责任的追究,实际上是让当代人为历史人承担责任,而并没有真正实现污染者付费的宗旨。国际环境伦理学学会主席杰姆森指出,等人均是最合理的分配原则,它直接让每个人拥有与其他人同样多的排放权利[15];英国全球公共资源研究所提出的“紧缩趋同”方案以人均排放量为标准,要求发达国家人均排放量逐年降低,允许发展中国家在一定时期内缓慢上升,最终在未来某个时点实现全球趋同[16]。

(4)祖父制原则。祖父制原则主张每个国家或经济体都享有平等排放温室气体的权利,并且以各国过去和现有的排放格局构成未来份额的正当权利理由。根据近期排放水平分配未来排放额度,祖父制原则体现了对各国排放现实的尊重[17]。祖父制原则的最大优势在于能减少排放权分配改革阻力,比如欧盟成员国第一二阶段配额的分配,祖父制原则就是其最终的操作方案形式。

(5)生态公平原则。该原则要求走出人类中心主义局限,从生态系统权利优先出发,要求排放权分配应使环境价值最大化。基于生态公平原则对各国排放权分配的讨论主要体现在生态补偿领域,该领域的拓荒者Costanza 等进行了系列研究,首次测算出全球生态系统服务功能总价值为16 万亿~54 万亿美元/年[18]。跟进研究如Ferraro 基于森林生态服务价值测度展开对碳生态补偿问题的讨论,建议以补偿形式实现排放权的市场计价和环境收益。这些研究确立了排放权的非公共产品属性,并要求以惩罚性的补偿方式实现对地区减排责任的分担[19]。

在众多的原则和方案之下,国际气候治理历次谈判,一个无处不在的深层次争论是:何为公平?责任分担体系应秉持怎样的伦理观和价值判断?由于研究者对公平价值判断存在差异,这种价值判断甚至会受到国家利益的影响,所谓公平之争本质上可能只是国家利益之争[20]。而已有研究多集中于对公平的哲学思辨、政治纷争和价值讨论,对于公平主观评价的实证研究仍然相对较少[21]。本研究将公平分为两个层次:第一层次为客观(或整体)公平性,即资源分配的规则或方式整体客观上是否公平,对这一公平的度量指标有基尼系数等。第二层次为主观(或个体)公平感受,即资源的分配让参与个体主观感受上是否觉得公平,可使用相对剥夺系数测度。现实中个体具有道德和情感的有限理性,分配规则即使在全社会实现了帕累托改进,提高了整体公平性,也会使部分个体受损,由此产生的不公平感将必然导致个体对分配的抵触与不合作[22]。任何一项整体公平的分配制度并不能保证所有个体都感觉公平,在一国范围内,整体公平的分配制度可依靠行政力量得以强制实施,而在不存在“世界政府”的国际减排协商中,感觉不公平的国家和地区便可采取“退群”的方式加以抵制。因此,在不存在强制约束力的制度环境下,要求采用以追求整体公平的方案实施分配,是长期阻滞国际减排协商推进的重要原因所在。本文摒弃已有研究追求整体公平的路线,基于个体公平感受,在2℃温升控制条件下,对全球100 万以上人口的137 个国家和地区排放权分配与减排分担展开研究。可能的边际贡献在于:其一,基于公平感受的多原则综合加权方案,避免了原则和标准之争,能凝聚减排共识,具有较好的制度可行性,是一种新的分配方法探索;其二,以排放权为基础的减排分担估算,将减排分担区分为责任减排和贡献减排,能更清晰地呈现各国减排力度,可作为NDC 评估和调整的参照标准。

2 研究界定与思路

2.1 研究界定

本研究的核心问题是减排分担,各国减排分担又区分为“责任减排”和“贡献减排”,其中区分的基础即是排放权配额。在此,对两类减排分担界定如下:责任对应义务,贡献对应权利,责任减排是各国因实际排放超过配额标准而必须履行的减排义务;贡献减排则是在满足配额标准,实际排放等于或小于配额标准,存在排放权盈余情形下的持续减排努力,在这种情形下,国家是否继续减排属于自愿的权利选择而非强制的责任要求。上述划分的法理依据在于:排放权配额是各国在共同国际许可规则下向大气中排放的权利额度,按照该标准排放是各国理应履行的国际责任和义务,超过该额度排放即可认为是对全球公共资源的“侵占”,这种减排是各国应尽之责,即为责任减排。而贡献减排则是高出权利标准的减排努力,是对全球环境目标的贡献。各国只有在完成责任减排后才能进入贡献减排阶段,责任减排具有强制性,贡献减排可自主考量实施。

2.2 研究思路

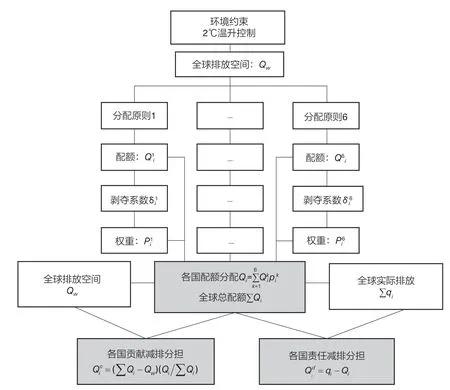

2.2.1 排放权分配

两种减排分担都以排放权配额为基础,但排放权的分配绕不开两个问题:问题一,可供分配的总量为多少;问题二,应用何种标准进行分配。对于问题一,本文以《协定》中21 世纪末全球平均温升不超过2℃的确保目标作为环境约束条件,根据温升目标与大气中温室气体浓度变化之间的关系估算全球可供分配的排放总量。对于问题二,本文应用多原则综合加权进行配额分配。在多原则综合加权分配中,一个自然的问题就是各原则之间的权重如何设置,权重分配如何体现公平感受要求,本文的思路是:第一步,估算各国在每种分配原则下的配额;第二步,根据配额结果估算各国在每种分配原则下的相对剥夺系数,该系数体现的即是某国对某原则分配的公平感受;第三步,根据相对剥夺系数设计权重分配函数,相对剥夺系数越大,表明该国在分配中所感受的剥夺感越高,对该原则就越排斥,为提升公平感受,对该原则所赋予的权重就应越低;反之就越高。这种分配方法与已有研究最根本的区别在于,已有研究不管是基于一种或是多种原则分配,全球都只有一个标准、一个方案,容易产生规则“刚性”问题;而采用上述方法,各国可根据原则偏好,形成不同的加权形式,实际上是“一国一案”,能满足所有国家和地区的公平感受要求。同时,在这种分配机制下,加权配额大小体现的是一国综合要素(诸如人口、经济规模,碳汇能力等)在全球的整体水平,而这些要素也正是各国减排能力的重要影响因素,比如,人口规模、经济规模大的国家和地区减排潜力必然更大。因此,综合加权配额也可视为表征一国综合减排能力大小的指标。

2.2.2 减排分担

基于本文的研究假设,排放权分配不再设全球统一标准,那么在“趋利避害”的权重分配机制下,各国配额的全球汇总额(ΣQi)将大于环境约束的全球排放空间(QW),而且由于各国实际排放并未设定配额限制,全球实际排放(Σqi)通常将大于ΣQi,因此,上述三者最可能的关系是:QW<ΣQi<Σqi。本文将全球实际排放(Σqi)与环境要求的目标排放(QW)之间的差距分解为两部分:第一部分为责任减排,即全球实际排放高于配额的部分(Σqi–ΣQi)。责任减排体现的是实际排放与配额标准之间的差距,其国别分担等于本国实际排放减本国配额,它是各国应履行的减排责任,具有强制性。第二部分为贡献减排,即全球配额高于排放空间的部分(ΣQi–QW)。贡献减排体现的是配额标准与环境标准之间的差距,其国别分担按减排能力大小,分担额等于该国综合加权配额的全球占比乘以全球贡献减排总额。贡献减排不具有强制性,分担额度大小仅表征其减排能力的大小,各国可通过自主贡献形式完成所分担的贡献减排①对贡献减排分担的进一步说明:按减排能力分担贡献减排是否会再次存在公平之争的问题?贡献减排不具有强制性,分担结果不对应任何权利和责任的划分,因此也不会催生分担的剥夺感或获得感,事实上就不存在公平与否的问题。基于配额占比的贡献减排分担结果,本质上只是对各国减排能力的衡量,当全球从责任减排进入贡献减排阶段后,可作为“巴黎机制”后期NDC 减排力度调整的建议标准。,全文研究路线见图1。两种分担估算公式分别如下。

图1 研究路线图

贡献减排分担:

责任减排分担:

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源

(1)关于全球排放空间估算的参数及数据。根据Trenberth K E(1981)的估算,大气中CO2浓度每上升1ppmv①1ppmv 表示100 万体积中含1 体积,此处相当于在1 m3 大气中含二氧化碳1ml。,CO2质量约增加5.12×1.52×109t,碳浓度质量转换系数为7.78×109;这一过程中,CO2会有一定比例被海洋、陆地生态系统吸收,基于Canadell J G 等估计,吸附率为0.54[23];大气浓度变化数据来源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)网络数据库[24]。

(2)六大单一原则分配估算涉及参数及数据。各国GDP、人口、最终消费数据来源于世界银行在线数据库,对于部分国家和地区个别年份缺失的消费数据按历年变化速率插补,GDP 和最终消费数据均以2010年不变美元计价。森林蓄积量数据来源于联合国粮农组织(FAO)在线全球森林资源评估报告。碳汇能力=森林蓄积量×(1 +α+β)×δργ,相关转换系数参考IPCC 通用值,即δ=1.90、ρ=0.50、γ=0.50、α=0.195、β=1.244,各国历史碳排放数据来自CDIAC 在线数据库[25]。

(3)数据时间跨期说明。各项指标的时间跨期为1960—2014 年。对历史排放责任追溯的起始时间选择为1960 年,原因有二:其一,尽管对追溯期的争论由来已久,但相当多的研究支持以1960 年或1970年为更适合的起始年,因为该时期是科学研究将温室气体排放引入全球气候变化领域的时间[2]。其二,经过1960 年前的两次世界大战,全球国家结构相对稳定,以当前国家和地区名称的排放责任追溯具有较强对应性。但1960 年之后全球范围再次经历了苏联、南联盟等国家解体,为保持一致,对这些国家和地区的数据处理在解体前仍以一国整体对待,在得到整体的分配与分担结果后再根据解体后各国人口、经济等数据进行分割。

3.2 研究方法

3.2.1 环境约束对全球排放空间估算

本文以《协定》2℃温升控制目标为基础构建环境约束条件,根据AR5 中对四种“典型浓度目标”(RCPs)的情景分析,仅有最严苛的RCP 2.6 情景能满足2℃的温升控制目标。该情景要求辐射强迫在2100 年下降到2.6 W/m2,CO2当量浓度峰值限制在约为490 ppmv。本文对全球排放空间的估算以《协定》开始的2015 年为起始年,以2100 年为目标年(全文将2015—2100 年称之为目标期)。用Qw表示目标期排放空间;dt为t年碳浓度值;γm为大气中的CO2吸附率;θtr为碳浓度质量转换系数,参照崔学勤等估算方法,估算公式为[26]:

3.2.2 六大单一原则对各国配额分配估算

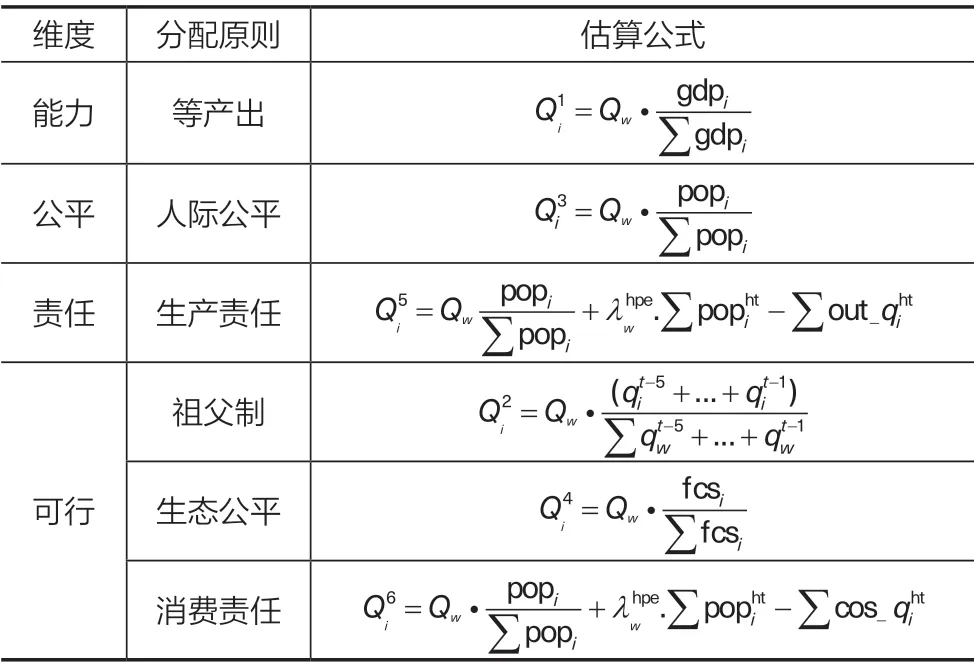

本文选取国际气候治理中具有代表性的六类原则,即等产出、祖父制、生态公平、等人均、生产排放责任和消费排放责任作为综合加权的基础原则。上述六类原则体现了与碳减排相关的能力、公平、责任和可行的四个基本维度,能在较大程度上覆盖各种类型国家和地区的利益诉求。四大维度选取的六类分配原则,估算公式见表1。

表1 四大维度下六种分配原则及估算公式

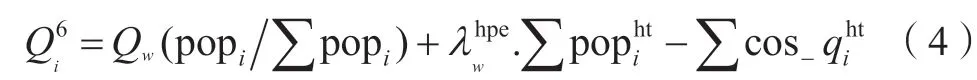

考虑经济周期等因素导致的碳排放波动问题,按祖父制原则基于前5 年实际排放在全球所占的比例分配当期配额。六个估算公式中,排放责任估算相对更为复杂,下面以消费责任原则为例对估算公式进行说明。

3.2.3 基于环境约束与公平感受的综合加权配额估算

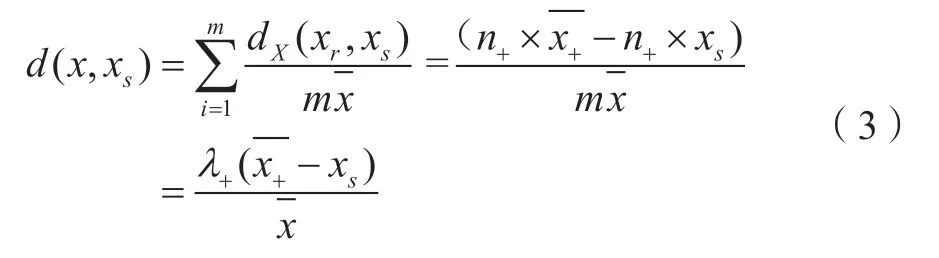

(1)基于相对剥夺系数对分配公平感受的测度。根据Runciman 对相对剥夺概念的定义及Yizhaki 提出的相对剥夺系数计算方法,假定群X为X=(x1,x2,…,xm),m为样本个数,xr、xs为来自X群中的个体r和s,只要存在x s<xr,个体s便会产生相对剥夺感。如果群X内大于xs的个体一共有n+,它们在X群中的占比为λ+,且这些大于xs个体的均值为,X群样本平均值为,xs对于X群的标准化相对剥夺系数计算公式[27]为

利用公式(5)即可计算137 国在六大分配原则下的相对剥夺系数。

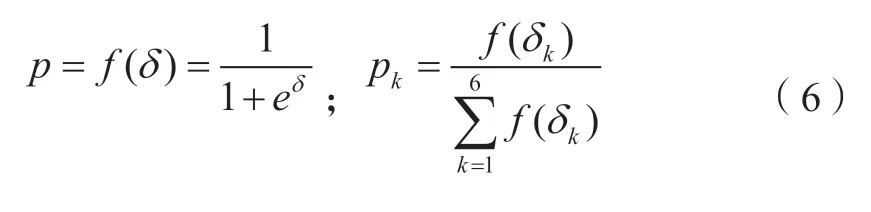

(2)基于剥夺系数的权重设计及加权配额估算。根据相对剥夺系数的估算,地区在某原则下的相对剥夺系数大,该地区在该原则下分配的剥夺感高,公平感受程度低。为提高分配的公平感受,对该原则所应赋予的权重就小,反之则大。基于公平感受的综合加权分配,其权重应与剥夺系数呈反向关系,因此对权重分配函数构造如下:①pk表示k原则对应的权重,pk满足=1;②用δk表示k原则对应的相对剥夺系数,权重分配函数p=f(δ)的映射关系满足dpdδp=0,其值域pk⊂[0,1],定义域δk⊂ [0,∞)。符合上述特征的函数形式较多,本文选用常见的概率函数,权重分配函数为

根据式(6)即可估算出各国六大原则的权重值。该方法与单一原则分配差别在于:单一原则下,原则选取方式事实上为“或0 或1”(使用某原则其权重即为1,其他未被选取的即为0);以公平感受为基础的原则选取方式为“从0 到1”,根据参与国原则偏好程度,平滑地在各原则间分配权重。综上,综合加权方案下i国最终配额估算为:

4 结果分析

4.1 全球排放权分配与减排分担总额分析

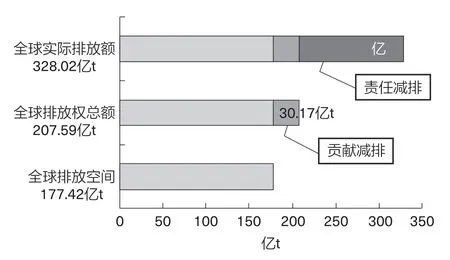

估算结果显示:在2℃温升控制约束下,目标期内全球排放空间QW=15 081.36 亿t;满足公平感受要求,全球排放权配额为ΣQi=17 645.51 亿t。将上述结果折算成年均标准,即全球年均排放空间、排放权总额分别为177.42 亿t、207.59 亿t;以2015 年实际排放Σqi=328.02 亿t 为例,全球因此需分担的责任减排和贡献减排分别为120.42 亿t 和30.17 亿t。全球实际排放、排放权配额、排放空间及贡献减排与责任减排分担关系见图2。

图2 责任减排与贡献减排关系

4.2 排放权配额的国别分配结果分析

4.2.1 六大单一原则下国别分配比较分析

六大单一原则分配结果有两个基本特征:其一,同一国家或地区在不同原则下的分配结果差异极大。以全球几个排放较大的国家和地区——中国、美国、印度和欧盟为例:在最有利的原则下,研究期内它们分别可获得的配额为:5174.08 亿t、3836.99 亿t、4277.46 亿t、3382.84 亿t;在最不利的原则下,对应国家或地区的配额分别为:542.01 亿t、-1288.83 亿t、162.06 亿t、-822.59 亿t。可以看出,在不利原则下美国和欧盟均已出现千亿吨的配额赤字;中国、印度虽无赤字,但两原则下的配额相差十余倍之巨。其二,各国偏好和排斥的原则类型表现出明显的“南北”对立特征。在全部样本国家和地区中,偏好等产出原则的国家和地区为27 个,基本为发达国家;而且这些国家和地区中有22 个最排斥的原则为消费责任原则。与之相对应的是,偏好生产责任和消费责任的国家和地区分别为34 个和28 个,这62 个国家和地区无一例外全部为发展中国家,他们排斥的原则主要为等产出或者祖父制原则,个别生态资源匮乏的国家和地区会表现出对生态公平原则的排斥。偏好生态公平原则的国家和地区30 个,既有发达国家如瑞典,也有发展中国家如巴西、刚果(金),但他们排斥的原则类型又再次表现出发达国家和发展中国家的属性①限于篇幅,六大单一原则分配结果、相对剥夺系数计算、原则排斥与偏好分析等未能完整呈现,如有需要可函索。。

由于不同分配原则下各国配额差异极其悬殊,不同发展阶段、不同利益类型国家对原则偏好和排斥截然对立,想要应用任何单一规则协调全球减排,其可行性非常低,上述结果深刻地揭示了排放权分配中原则之争的本质所在。

4.2.2 综合加权方案下国别配额比较分析

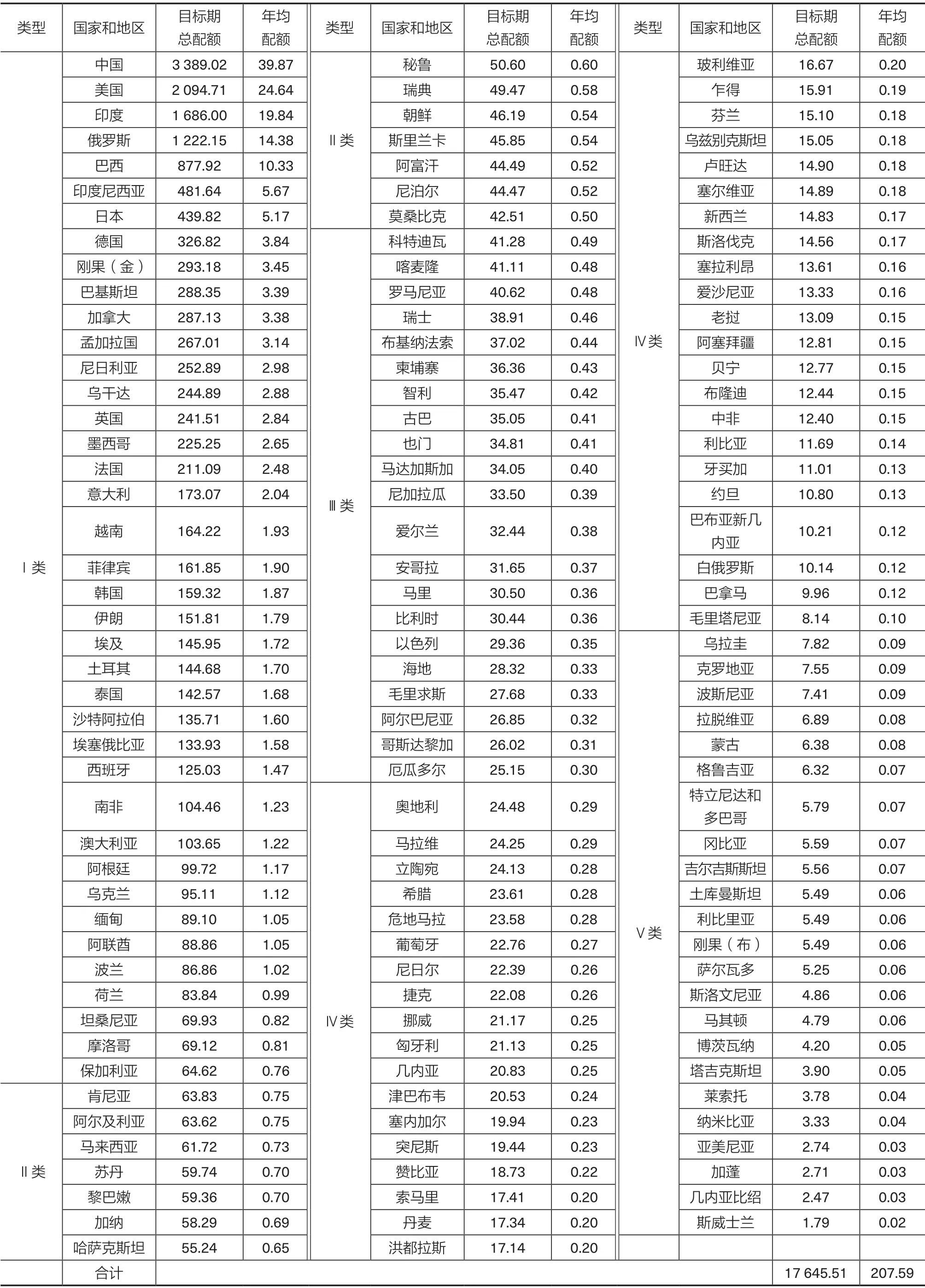

对年均综合加权配额按五个量级分类:Ⅰ类,1 亿t 以上的为35 个;Ⅱ类,5000 万t~1 亿t 的为18 个;Ⅲ类,3000 万~5000 万t 的为21 个;Ⅳ类,1000 万~3000 万t 以下的为39 个;Ⅴ类,1000 万t以下的为23 个。137 个国家和地区综合加权配额分配结果见表2。

表2 全球100万以上人口国家和地区排放权分配 单位:亿t

与同类研究相比,丁仲礼等以更严格的470 ppmv碳浓度目标为基础,估算全球排放空间为12 775.77亿t;应用人均历史排放原则对各国进行分配,出现配额赤字的国家和地区共30 个,赤字最大的美国为-542.90 亿t,配额较充裕的国家和地区80 个,配额总量最大的中国为1099.06 亿t[28]。本文以490 ppmv 碳浓度目标为基础,估算全球排放空间为15 081.36 亿t;丁仲礼文中的分配方法即是本文六大原则之一的生产排放责任原则,二者研究结论非常一致,出现配额赤字和盈余的国家和地区构成基本相同。由于研究跨期和碳浓度目标选择不同,具体配额结果有一定差异。但与表3 中综合加权方案估算结果差别较大,比如在生产排放责任原则下存在严重赤字的美国、加拿大经过等产出和生态公平原则加权调整后仍可获得较大配额。

表3 全球100万以上人口国家和地区年均减排分担 单位:亿t

从综合加权分配的过程可知,这种分配方法存在两大优势:其一,原则兼容性。该方法不受原则限制,尽管文中仅使用六大原则,现实中每个参与国(或相同利益类型国家)均可提出其偏好的原则,这首先就保证了谈判和协商的基础,同时能最大程度覆盖各方利益诉求。其二,方法稳健性。即使改用其他公平性度量指标,或者选用其他权重函数形式(但需满足<0 的条件),分配结果并不会出现较大差异。公平度量指标和权重函数形式最终只是形成对权重的构造,而权重本质上是一种比值关系,函数形式变换导致的绝对值大小对比例关系影响不大,决定权重大小的仍是该国对原则的排斥或偏好程度。分配结果显示,综合加权方案降低了单一规则刚性,提高了方案的可操作性。

4.3 减排分担的国别构成及比较分析

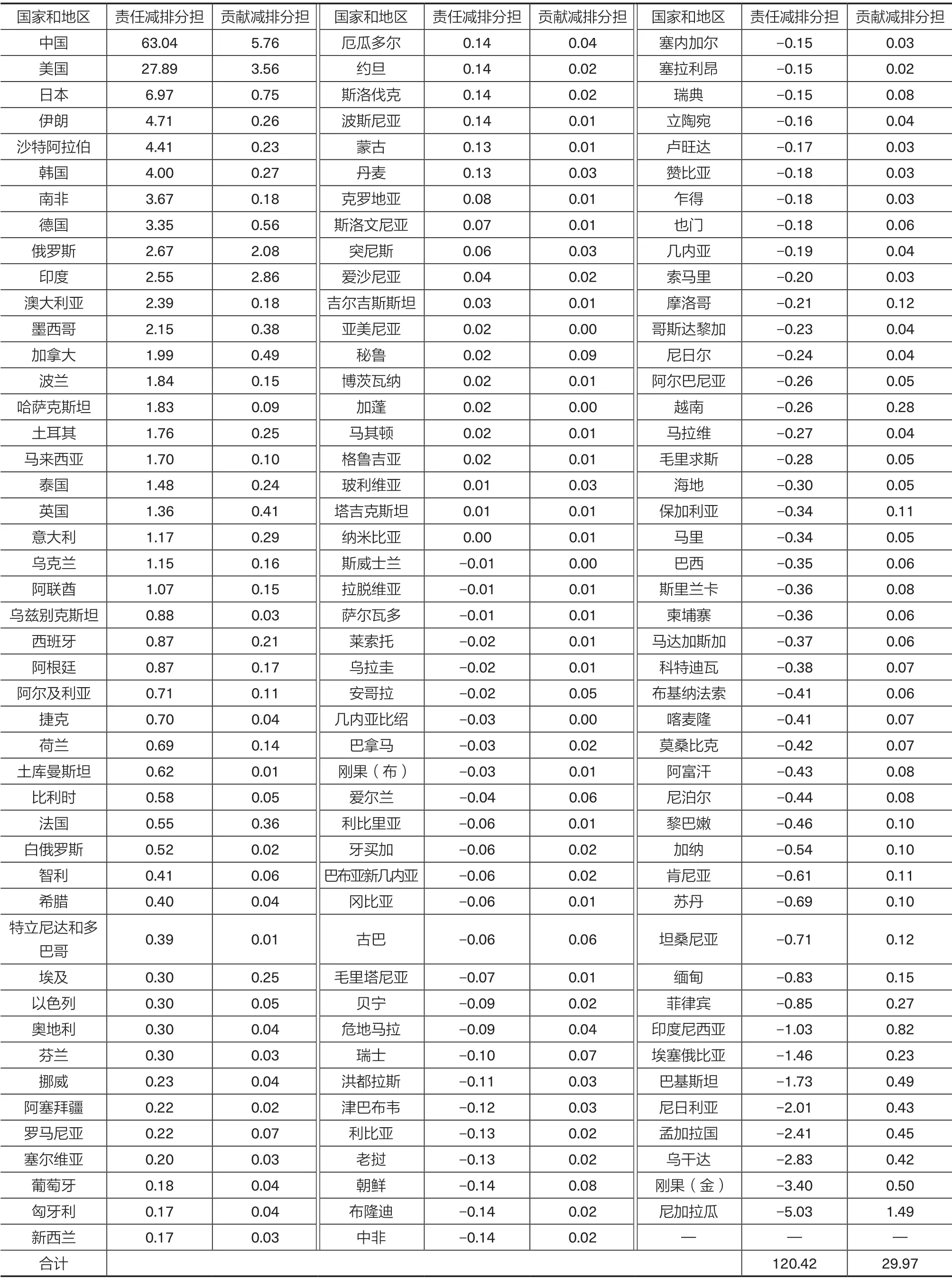

4.3.1 贡献减排与责任减排分担的国别构成

基于年均分担额度,对贡献减排与责任减排的国别分担构成仍按前文的五个量级分组,将各国分为从Ⅰ~Ⅴ的五种国家类型。其中,贡献减排国别分担构成如下:Ⅰ类6 个,Ⅱ类4 个,Ⅲ类8 个,Ⅳ类28 个,Ⅴ类91 个;统计显示,6 个Ⅰ类国家和地区需分担的贡献减排占全球总量的一半以上,91 个Ⅴ类国家和地区分担的贡献减排仅与美国相当。类似的责任减排国别分担构成如下:Ⅰ类22 个,Ⅱ类10 个,Ⅲ类7 个,Ⅳ类13 个,Ⅴ类85 个;22 个Ⅰ类国家和地区几乎需承担全部的责任减排,85 个Ⅴ类国家和地区中有71个实际排放已经低于配额,不需承担责任减排,这些国家和地区的减排可直接认定属于贡献减排。

4.3.2 贡献减排与责任减排分担的比较分析

对两种类型减排分担比较发现具有以下特征:其一,责任减排大国与贡献减排大国重合程度不高。责任减排大国中的Ⅰ类国家和地区(22 个)与贡献减排大国中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类国家和地区(共18 个)比较,仅有9 个国家和地区相同。可能的原因在于:责任减排体现的是减排压力,贡献减排体现的是减排能力,二者重合度不高,说明减排压力大的国家中持续减排能力强的不多。其二、责任减排较小的国家与贡献减排较小的国家重合程度较高。这种重合反映的一个基本事实是:这些经济欠发达国家和地区不但实际排放小,应承担的责任减排低,而且其减排能力也不强,能作出的贡献减排将比较有限。各国贡献减排及责任减排分担详见表3(按责任减排降序排列)。

责任减排与贡献减排分担结果,可为各国NDC减排力度调整提供一个参照基准。已有研究普遍认为,当前各国NDC 减排目标偏弱,难以实现温升控制要求。由于研究视角和跨期上的差异,已有研究结论不能与本文形成直接比较。比如,从温升控制视角的研究来看,Rogelj 认为当前各国NDC 减排情景只能将全球温升控制在2.6~3.1℃范围内[29];从排放总量视角的研究来看,《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)基于各国NDC 目标的排放预测认为,2030 年全球温室气体排放将达到550 亿t,减排力度严重低于温升控制要求[30];从NDC 国别比较视角的研究,崔学勤等估算显示,2030 年美国、欧盟、中国、印度分别存在23 亿t、21 亿t、34 亿t、9 亿t 的减排差距[31]。从NDC 全球减排视角的研究来看,王利宁等评估显示,要实现温升控制目标,2030 年将存在130 亿~148 亿t 的减排差距[31],这一结果与本文估算的两种减排年均分担总额比较接近(150.19 亿t)。各国提交的NDC 目标形式互不相同,部分国家或地区甚至缺少明确数量性指标描述,导致针对每个国家或地区的评估研究难以展开。

5 主要结论与对策建议

5.1 主要结论

(1)全球排放空间和配额总量有限,减排分担较高,减排目标实现困难。根据文中估算,全球年均排放空间为177.42 亿t,排放权总额为207.59 亿t。以2015 年实际排放为例,要达到配额标准排放,减排力度需维持在36.71 %的水平;而按更严格的环境约束标准排放,减排力度需再提高9.32%,总减排力度需达到46.03 %。在当前全球排放总量仍未见达峰的情形下,要实现近半水平的减排目标较为困难。

(2)综合加权方案能更全面覆盖各方利益,降低了分配结果的差异程度。应用综合加权方案分配,配额最大的是中国,目标期内总配额为3389.02 亿t,最小的斯威士兰总配额为1.79 亿t,样本国家和地区配额无赤字。配额最大的10 个国家和地区中既有传统发达国家如美国、日本、德国,也有新兴发展中国家如中国、印度、巴西,还有亚非拉的资源、人口型大国如印度尼西亚、巴基斯坦、刚果(金)。综合加权的调节机制缓和了分配中的“南北”对立现象,能更全面地体现各国利益诉求。

(3)两种减排分担高度集中于少数大国,当前全球仍主要属于责任减排阶段。责任减排和贡献减排分担高度集中于少数发达国家和若干个新兴发展中国家(两个Ⅰ类国家);对于大多经济欠发达国家(Ⅴ类国家)这两类减排分担均不高,对于这一类型的国家,国际减排协商中更多只具有参与意义,难以形成实质减排。当前全球仍主要处于责任减排阶段,影响减排目标实现的障碍在于大多国家实际排放过高,实现从责任减排到贡献减排尚需时日。

5.2 对策建议

(1)排放权分配要在公平与可行,总量目标与个体标准之间寻求平衡。从方法构建的过程可知,综合加权配额实际是基于各国经济、生态等诸因素约束,在满足公平感受条件下,为各国设立的一个“舒适”(剥夺感小)排放标准;而大多国家和地区实际排放之所以比“舒适”标准还要高,是因为各国排放事实上处于一种无约束状态,二者之间的差距体现的正是各国减排潜力。排放权配额分配的根本目的是要为各国构建一个宽严一致的排放约束标准,充分挖掘减排潜力,使各国面临相同的减排压力,实现减排分工中的“国尽其力”。各国发展阶段的现实差异,不同类型国家和地区在分配原则上尖锐对立,要求发达国家清偿历史责任后再谈平等,或者要求发展中国家“当下问题当下人解决”,都无助于减排共识的形成。公平与可行的排放权分配方案,首先确保环境要求,设定总量目标;其次,根据利益诉求确定分配规则,并通过配额分配实现减排约束力度上的一致与公平。

(2)减排分担坚持两个区分,减排目标实现按三阶段渐进。尽管《协定》中对各国减排分担统称为“国家自主贡献”,而并不区分“责任减排”和“贡献减排”,但坚持这两个区分能更清晰地呈现各国减排力度,准确地了解各国减排究竟是属于应减必减的责任部分,还是属于高出标准的贡献部分。周期盘点首先需明确责任减排完成情况,其次再考察是否达到了贡献减排的标准,从法理上而言,只有贡献减排才宜采用自主贡献形式,而责任减排仍需建立一定的国际契约加以约束。后期机制完善,譬如对《协定》6.2款可转让减缓成果范围的界定,可考虑仅包含贡献减排而非全部可核查的减排,形成以约束性措施促进责任减排,以市场收益促进贡献减排的双轨驱动机制。对减排目标实施在时间上可按三阶段渐进:第一阶段在2030 年左右促使新兴发展中国家总量排放达峰,努力促进全球排放总量步入下降通道;第二阶段在2050年前后力争实现全球碳中和及净零排放目标,在21世纪中完成全球责任减排目标;第三阶段2050—2100年逐年渐进趋近温升控制的浓度目标,在该时期内按贡献分担目标规划全球减排。减排目标的时间规划与周期盘点相结合,力度逐期递增,目标渐进修正。