基于中国第6~9 次北极科学考察观测的季节冰区边界层逆温变化特征分析

2021-08-21田忠翔陈志昆李志强孙虎林宋晓姜赵福

田忠翔,陈志昆,李志强,孙虎林,宋晓姜,赵福

(1.中国海洋大学 海洋与大气学院,山东 青岛 266100;2.国家海洋环境预报中心,北京 100081)

1 引言

北极作为全球气候系统的重要组成部分,是全球变化的敏感区域。最近几十年来,尤其是进入21 世纪以来,北极环境发生着快速变化。边界层逆温是北极大气边界层的主要现象之一,逆温层会阻碍大气与地表之间的物质和能量交换[1],而且在海冰变化中起着重要的作用[2-3]。因此,了解北极气-冰-海之间的物质和能量交换,对北极地区逆温的研究至关重要。

在北极太平洋扇区开展的SHEBA(Surface Heat Budget of the Arctic Ocean Experiment)观测中,大约96%的观测时次存在边界层逆温结构,70%的逆温层厚度在250~850 m 之间[4],还发现北极太平洋扇区边界层逆温具有显著的季节变化,夏季边界层逆温被抬升,而且逆温层厚度和温差均比冬季小,其形成机制也略有不同[4-6]。利用中国第3~6 次北极科学考察期间在高纬海域获取的探空数据,发现高纬海域的边界层逆温强度不仅存在显著的日变化[7],而且在海冰变化的影响下还存在显著的年际变化[8]。Bian 等[9]指出北极高纬海域大气逆温强度越大,边界层高度越低。有研究发现,北极夏季高纬冰区边界层逆温的形成主要与冰/雪表面融化和暖平流有关[10]。曲绍厚等[11]利用我国首次北极科学考察获取的大气边界层数据,指出楚科奇海的逆温厚度和强度因下垫面的特性和形成原因的差别而不同。卞林根等[12]发现来自高空较强的暖湿气流与冰面近地层冷空气强烈相互作用,会形成强风切变、逆温和逆湿过程,进而导致高纬度海域的海冰破碎,加强气-冰-海的相互作用。北极高纬海域的边界层高度和逆温强度在不同年份存在显著差异,这应该是海冰变化给大气边界层结构带来的影响[8]。边界层逆温的形成和维持是由很多复杂的因素导致的,比如辐射冷却、空气平流、沉降、海冰/积雪表面融化等[5,13-18]。

研究北极地区的大气边界层特征具有重要的意义,而作为北极大气边界层重要现象的边界层逆温,其特征是处于不断变化之中的。但是,国际上开展的探空观测多集中在大西洋扇区和北极高纬海域,在北极太平洋扇区季节冰区仅开展过一次长期探空观测,即1997-1998 年的SHEBA 观测,而且我国第1~5 次北极科学考察仅在冰站作业期间进行过短暂的探空观测,无法对边界层结构的时空变化开展研究,因此,该区域边界层结构的变化特征尚不清楚。本文利用我国第6~9 次北极科学考察获取的北极太平洋扇区探空资料对季节冰区边界层逆温的时空变化特征进行分析,并对其原因进行探讨分析。

2 数据和方法

2.1 探空观测

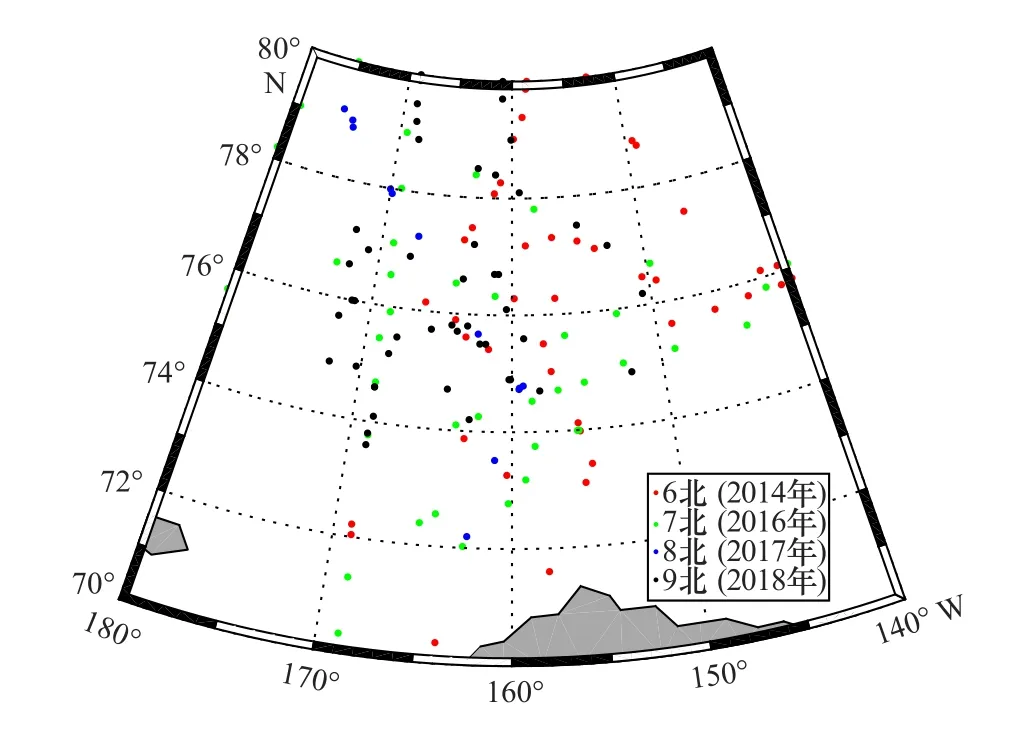

2014 年、2016 年、2017 年和2018 年夏季,依托我国第6~9 次北极科学考察,“雪龙”号在北极太平洋扇区走航期间,开展了大量探空观测。这4 个航次的探空观测均在“雪龙”号机库顶进行,距离海面约10 m。探空观测频率为2~3 次/d,观测时间为每天的00:00、06:00 和12:00(UTC)。根据探空初始位置分布(图1),探空观测主要集中在70°~80°N,140°W~180°之间。夏季,该区域通常为海冰边缘区,不同于80°N 以北常年被海冰覆盖的北冰洋中心区。因此,我们将研究区域定为70°~80°N,140°W~180°。2014 年共进行44 次探空观测,观测时间为7 月30 日至8 月16 日和8 月28 日至9 月8 日。2016 年共进行39 次探空观测,观测时间为7 月25 日至8 月3 日和8 月17 日至9 月2 日。2017 年共进行13 次探空观测,观测时间为8 月1 日至8 月5 日。2018 年共进行46 次探空观测,观测时间为7 月31 日至8 月11 日和8 月28 日至9 月4 日。2014 年、2016 年和2018 年的第1 个观测时间段为“雪龙”号由南向北航行,第2 个时间段为返航阶段,即由北向南航行。2017 年没有返航阶段的观测,是因为“雪龙”号从西北航道返回,并没有持续在太平洋扇区航行。

图1 我国第6~9 次北极科学考察在70°~80°N,140°W~180°探空观测初始位置Fig.1 The initial position of radiosonde observations in the area of 70°~80°N,140°W~180° during 6th to 9th Chinese National Arctic Research Expedition (CHINARE)

2014 年、2016 年和2017 年采用的是北京长峰微电科技有限公司生产的CF-06-A 型探空仪,温度传感器测量范围为-80~40°C,分辨率为0.1°C,响应时间小于2 s,获取数据的垂向分辨率约为2~4 m。2018年采用的是Vaisala 生产的RS41 型探空仪,温度传感器测量范围为-90~60°C,分辨率为0.01°C,响应时间为0.5 s,获取数据的垂向分辨率约为5~7 m。虽然两种探空仪温度传感器的参数有一定的差异,但是经过比测,长峰探空仪和RS41 型探空仪可以观测到比较一致的大气垂直结构[19-21]。在世界气象组织(WMO)的国际探空比对中,长峰探空仪相对于Vaisala 的RS92 型探空仪在30 km 以下的温度系统偏差小 于0.2°C[19-20],而Vaisala 生产的RS92 与RS41 型 探空仪的温度偏差为-0.016 3°C[21],也就是说长峰探空仪相对于RS41 型探空仪的温度偏差小于0.2°C。本文所用两种探空仪的数据质量均比较可靠,测量精度均符合中国气象局常规高空气象探测规范。

2.2 其他数据和边界层逆温判定方法

由于探空观测期间开展的相关观测较少,为了分析边界层逆温变化特征的原因,本文采用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)第五代再分析数据集(ERA5)中的海表面净长波辐射通量、低云云量和云底高度,以及950 hPa和925 hPa 高度的温度和风速,水平分辨率为0.25°×0.25°,时间分辨率为4 次/d(UTC 00:00、06:00、12:00 和18:00)。该数据集约定辐射通量向下为正,即下垫面吸收热量/辐射为正,释放热量/辐射为负。为了研究下垫面的差异,我们使用不来梅大学发布的逐日海冰密集度数据,水平分辨率为6.25 km。

本文采用Andreas 等[22]对边界层逆温的定义,即在温度垂直廓线上,温度开始呈上升趋势时的高度为逆温层底高度(zb),相应高度的温度为逆温层底温度(Tb),温度开始呈下降趋势时的高度为逆温层顶高度(zt),相应高度的温度为逆温层顶温度(Tt),如果逆温层中包含厚度100 m 左右的温度呈下降趋势的层,那么该层将被忽略。Δz=zt-zb,ΔT=Tt-Tb分别定义为逆温层厚度和逆温层温度变化。北极边界层经常出现多层逆温结构,除了3.1 节中对最强逆温层的分析外,都是指最低层的逆温。为了消除船舶航行对探空数据的影响,由于船舶的最高点距离海面约30 m,因此我们只取距离海面50 m 以上高度的数据进行分析。鉴于上述原因,我们无法对接地逆温进行讨论。同时,为了剔除大气微小扰动引起的浅薄、弱逆温结构,本文忽略了逆温层温差小于0.5°C 的逆温层。

3 分析结果

3.1 2014-2018 年边界层逆温变化特征

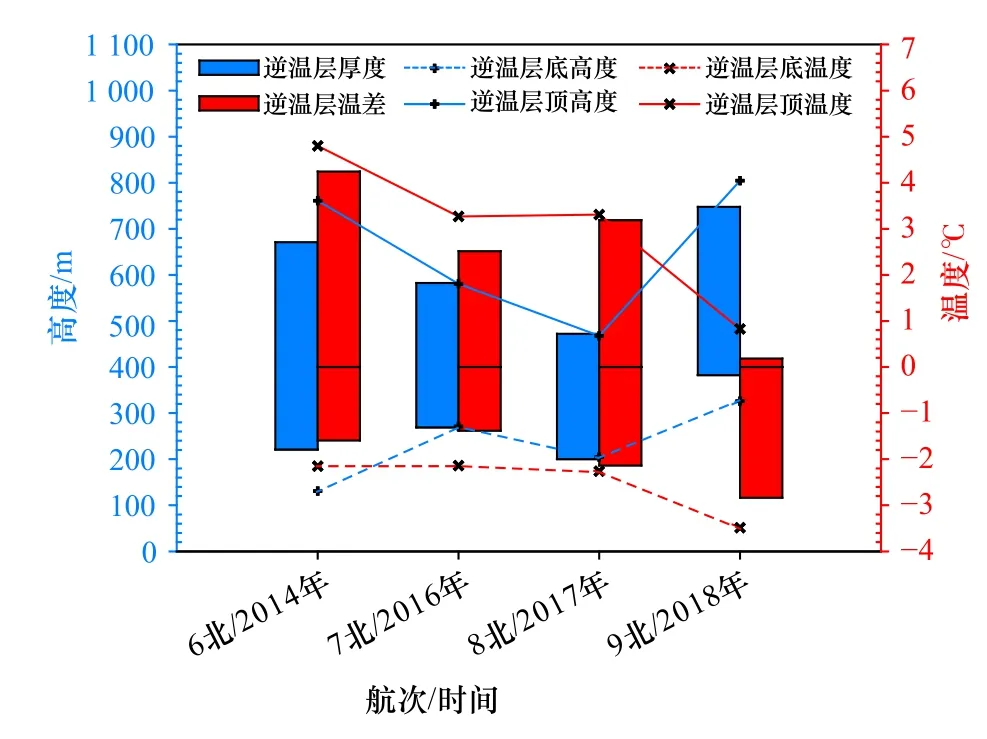

由于边界层逆温各参数更加符合γ 分布,因此统计中位数比平均值更有意义。2014-2018 年4 个航次分别有43、35、13 和46 个观测时次存在边界层逆温结构,分别占总观测次数的97.73%、89.74%、100%和100%。可以看出,边界层逆温结构在北极大气边界层内是普遍存在的。图2给出了2014-2018 年4 个航次获取的边界层逆温参数中位数的分布情况。2014 年的逆温层最低,逆温层底高度为130.8 m。2018 年的逆温层最高,逆温层底高度达到325.9 m。2016 年和2017 年的逆温层处于中间状态,2016 年的逆温层略高于2017 年,逆温层底高度分别为270.9 m和204.3 m。与1998 年8 月SHEBA 观测到的逆温相比,只有2018 年的观测结果与其一致,而其余3 个航次的结果显著偏小[5]。2008 年夏季在80°~85°N 观测到的平均逆温层底高度约为700 m[7],显著高于2014-2018 年的统计结果。这可能是因为马永峰等[7]统计的是最强逆温层,而本文统计的是最低逆温层。对比这4 个航次的逆温层顶高度,2018 年的逆温层顶最高,达到804.5 m,而与之相邻的2017 年则最低,为467.7 m。2014-2017 年,逆温层顶逐年降低。2014 年的逆温结构最为深厚,逆温厚度达到450.1 m。2017年为271.9 m,为最浅薄的年份。2016 年和2018 年处于中间状态,分别为313.4 m 和365.5 m。2014 年、2016 年和2018 年的逆温厚度显著大于SHEBA 在8 月份的观测结果[5]。

图2 2014-2018 年边界层逆温各参数统计Fig.2 The statistics of the boundary layer temperature inversions from 2014 to 2018

2014-2017 年3 个航次获取的逆温层底温度相差不大,在-2.26~-2.14°C 之间。而逆温层最高的2018 年,逆温层底温度为-3.48°C,是4 个航次中最低的。逆温层顶温度也具有相似的变化特征,2018 年最低,为0.83°C,而2014 年最高,为4.80°C。2016 年和2017 年分别为3.27°C 和3.31°C,均显著高于2018年。逆温层温差可以反映逆温结构的强度。显然,2014 年和2018 年分别具有最大和最小逆温层温差,分别为5.84°C 和3.02°C。2016 年和2017 年的温差处于中间水平,分别为3.90°C 和5.33°C。1998 年8 月,SHEBA 观测到的逆温层温差为2.9°C[5],与2018 年的结果比较一致,但显著小于2014-2017 年的观测结果。

5)研究开发元数据库管理系统,实现专家知识库中评估打分指标及权重赋值体系(AHP层次分析法、多层次模糊综合评价法、统计平均法)、打分策略算法(综合评分法、功效系数法、综合指数法)以及安全推理知识体系的定义、描述、管理维护。

可见,由于影响边界层逆温的因素非常复杂,边界层逆温具有较强的年际变化。2016-2017 年的逆温结构多存在于600 m 以下,而2018 年的逆温结构则整体被抬升至300~800 m,并且被抬升之后的逆温结构有所减弱。2014 年不仅具有最深厚的逆温结构,也具有最大的逆温层温差。2016 年,虽然逆温层被抬升,但逆温层底温度比2014 年略有升高。2017年的逆温结构最薄,但逆温层温差较大。

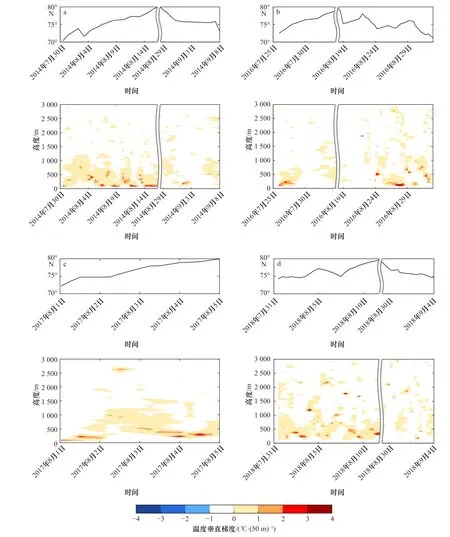

图3给出了2014 年、2016 年、2017 年和2018 年观测期间3 km 以下温度垂直梯度的时间剖面及其对应纬度。近地面至3 km 之间存在不同强度和不同厚度的逆温结构,而且存在多层逆温结构的特征。北极中心区也发现多层逆温结构的现象,这种现象与观测区域不同海冰覆盖范围产生的动力和热力作用有关[1,7,9]。多层逆温的存在会阻碍大气上层动量向下传播。2014 年8 月,“雪龙”号由低纬向高纬航行期间,逆温结构多存在于近地面至1 000 m 之间,而且近地面的逆温层温差较大。从空间分布来看,74°N 以北区域的逆温结构更低、更强。2014 年9 月,“雪龙”号返航,逆温现象明显减弱,同时逆温层也有所抬升。2016 年边界层逆温的分布状态与2014 年截然不同,7 月底至8 月中旬,“雪龙”号北上期间,逆温现象较少、较弱。8 月下旬至9 月上旬,返航期间,观测到较多、较强的逆温结构,尤其是75°N 附近区域,同时,1 000 m 以上也出现较弱的多层逆温结构。2017 年的观测时间较短,而且观测次数较少,但是也观测到了大量位于500 m 以下的强逆温结构,尤其是高纬海域。2018 年逆温结构的总体分布与2014 年比较一致,即强逆温现象多出现在8 月中上旬,而9 月初观测到的逆温较弱。与2014 年不同的是,2018 年的边界层逆温有所抬升,而且1 000 m 以上出现了非常薄的强逆温结构。

图3 2014 年(a)、2016 年(b)、2017 年(c)、2018 年(d)观测期间3 km 以下温度垂直梯度时间剖面和对应纬度Fig.3 Time series of the temperature lapse rate below 3 km and the corresponding latitude during the observation period in 2014 (a),2016 (b),2017 (c),and 2018 (d)

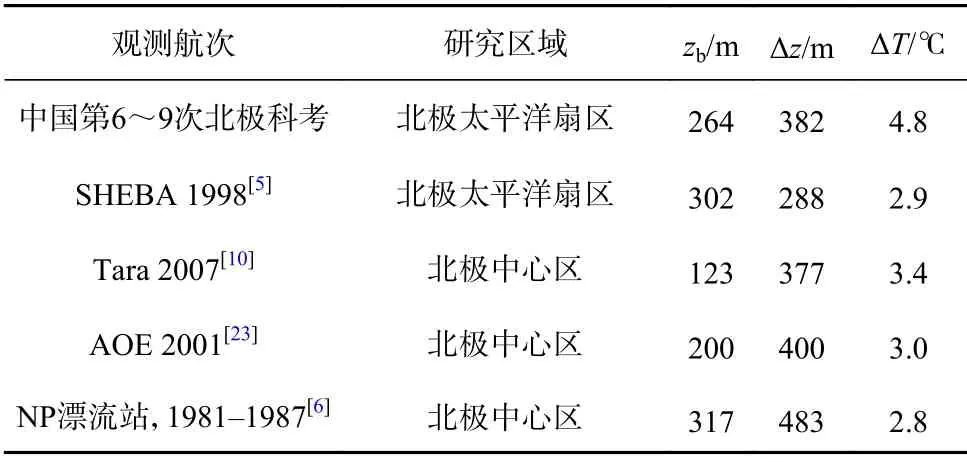

虽然这4 个航次有很多观测时次出现多层逆温结构,但是最强逆温基本都发生在最低层(图3),尤其是2014-2017 年的3 个航次。表1给出了2014-2018年4 个航次最强逆温层参数的中位数和前人8 月份的观测结果。最强逆温层同样具有显著的年际变化。2014-2018 年最强逆温层略低于SHEBA 和NP漂流站的观测结果,但显著高于Tara 2007 和AOE 2001 的结果。然而,最强逆温层厚度与Tara 2007 和AOE 2001 的结果比较接近,显著大于SHEBA 的结果,但比NP 漂流站大约小101 m。与前人的观测结果相比,最强逆温强度的差异也比较大,2014-2018年的最强逆温强度达到4.8℃,远大于其余4 个观测航次的结果。

表1 北极夏季最强边界层逆温参数与前人8 月份的观测结果对比Table 1 The comparison of the strongest boundary layer temperature inversion in summer in the Arctic with the previous studies in August

3.2 逆温厚度与逆温层温差的关系

分析逆温厚度与逆温层温差之间的关系,能够深入认识北极季节冰区的逆温结构及其影响。图4给出了2014-2018 年4 个航次观测到的逆温厚度和逆温层温差的关系。2014 年、2016 年和2018 年,逆温厚度和逆温层温差呈显著的对数关系,相关系数分别为0.74(p<0.01)、0.57(p<0.01)和0.56(p<0.01)。这说明逆温结构越深厚(浅薄),逆温层温差越大(小),逆温结构越(不)稳定。虽然2017 年观测次数较少,但逆温厚度和逆温层温差也表现为较强的对数关系,相关系数达到0.63,并且显著性水平可以达到98%(p=0.02)。Palo 等[10]和Tjernström 等[24]利用北极中心的观测数据发现逆温厚度与逆温层温差具有显著的相关性,这与我们的观测结果比较一致。而Kahl 等[25]分析加拿大群岛的探空数据发现浅薄(深厚)的逆温结构也可能具有较大(较小)的温度差异。这可能是下垫面不同导致的,我们观测的下垫面是海洋,而Kahl 等[25]观测的是陆地。

图4 2014 年(a)、2016 年(b)、2017 年(c)和2018 年(d)逆温厚度和逆温层温差的关系Fig.4 The relationship between the temperature inversion depth and the temperature change in the inversion layer in 2014 (a),2016 (b),2017 (c) and 2018 (d)

3.3 边界层逆温成因分析与讨论

3.3.1 下垫面

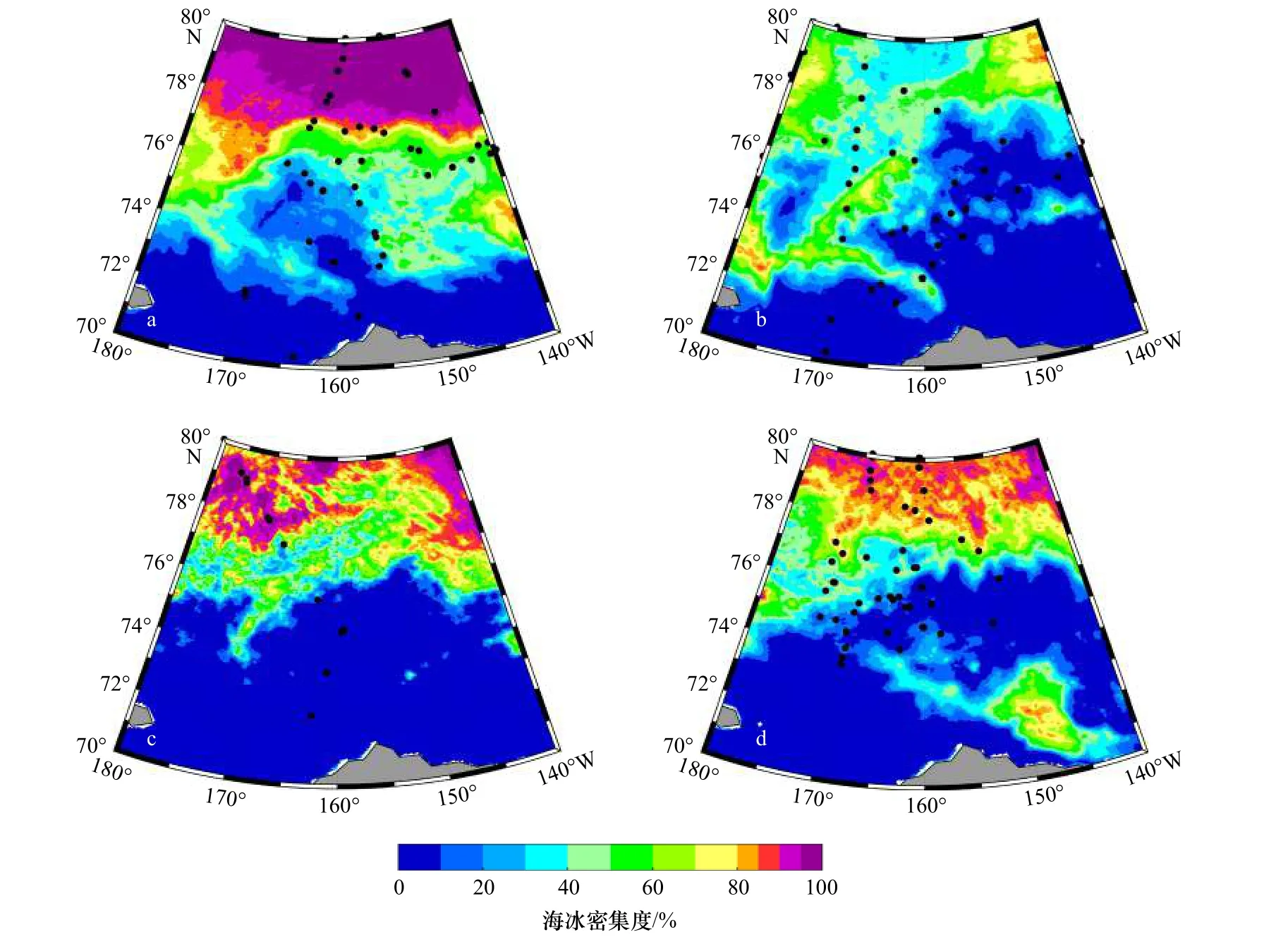

海冰作为北极特殊的下垫面,其分布状态会影响大气垂直结构,尤其是边界层大气结构[8]。融冰期,海冰吸收的热量主要用于海冰融化,不能加热低层大气,因此密集冰区的逆温层较低[10]。而开阔水域吸收的热量使表层海水温度升高,进而加热低层大气,使得逆温层抬升。图5给出了2014 年、2016 年、2017 年和2018 年4 个航次观测期间平均海冰密集度分布。由于2013 年9 月至2014 年8 月之间,北极涛动(AO)和北极偶极子(AD)均为负位相,促使加拿大群岛北部的多年冰漂移至太平洋扇区[26],造成该区域的冰情较重,这应该是逆温层较低、逆温层温差较大的原因。74°N 以北的探空观测站点对应的海冰密集度较大,而以南的观测站点基本为开阔水域。这种下垫面的差异,应该是74°N 南北区域逆温结构存在显著差异的主要原因之一。2016 年8 月,频繁的气旋活动使10 m 平均风速较1979-2016 年增大约20%,与2014 年同期相比,海冰漂移速度增大、形变增强,进而通过反照率正反馈机制导致海冰加速融化[27]。2016 年观测期间的冰情是4 个航次中最轻的,大多数观测区域的平均海冰密集度在50%以下,甚至20 次观测是在开阔水域进行的,因此该航次的逆温层有所抬升,而且逆温层温差显著减小。2017 年总体冰情较轻,其中6 次观测位于开阔水域,7 次观测位于海冰密集度为80%以上的密集冰区。观测站点的这种分布形式使得该航次的逆温层高度处于居中水平,逆温层温差与2014 年一致。2018 年有32 个观测站点位于海冰密集度小于50%的海域,其中23 次观测位于开阔水域,其余14 个观测站点的平均海冰密集度为80%~100%。虽然该航次50%的观测站点位于冰区,但逆温层并没有因此与2014 年相似,所以除了观测站点附近复杂的海冰分布,还有其他因素导致2018 年逆温层升高和逆温层温差较小。

图5 观测期间平均海冰密集度Fig.5 The average sea ice concentration during the observation period

3.3.2 空气平流

空气平流是北极逆温形成的主要原因之一[10]。夏季,尤其是8 月份,北极海冰处于快速融化状态,冰区下垫面的表面温度基本位于1.5°C 以下[26,28],其中海冰表面温度在融池的影响下位于0°C 附近,开阔水域的表面温度更高一些。因此,当高于下垫面温度的空气流动到冰区时非常容易形成逆温结构。考虑到ERA5 重现的边界层逆温高度比实际偏高[29],根据边界层逆温分布高度对应的气压,我们选取950 hPa 高度分析2014-2017 年的空气平流形势,选取925 hPa高度分析2018 年的空气平流形势。图6给出了2014-2017年观测期间950 hPa 高度和2018 年观测期间925 hPa高度的平均温度平流。2014 年夏季,78°N 以南以冷平流为主,78°N 以北存在弱暖平流。78°N 以北的海冰密集度约为100%,海冰/雪表面温度较低,容易出现暖平流。2016 年,海冰密集度较大的海域以暖平流为主,而东部开阔水域则以冷平流为主。2017年的观测站点附近以暖平流为主,以77°~80°N 之间的密集冰区最强,而且是4 个航次中平流强度最大的航次。暖平流是2017 年边界层逆温形成和维持的主要因素。2018 年与其余3 年相反,冰区以冷平流为主,开阔水域以暖平流为主。具体到观测站点,只有个别站点是弱暖平流,其余站点为不同强度的冷平流。总体来看,暖平流是2014 年、2016 年和2017 年冰区形成边界层逆温的主要因素之一,而开阔水域的逆温结构不是由暖平流引起的。对于2018 年,暖平流只为海冰边缘区个别站点边界层逆温的形成提供了有利条件。空气平流分布的不同应该是造成4 个航次逆温强度不同的主要因素之一。

图6 2014-2017 年观测期间950 hPa 高度和2018 年观测期间925 hPa 高度平均温度平流Fig.6 The average temperature advection at 950 hPa in 2014-2017 and at 925 hPa in 2018 during the observation period

3.3.3 辐射冷却

研究发现,逆温现象与短波辐射通量相关性较差,而与净长波辐射通量呈显著的负相关[10]。较强的向上净长波辐射通量有利于边界层逆温的形成和维持。北极夏季处于极昼时期,冰面净短波辐射全天都大于0,冰面净长波辐射全天都小于0,净辐射通量具有显著的日变化特征,即白天冰面吸收净辐射,夜间辐射冷却[30]。图7给出了2014 年、2016 年、2017 年和2018 年观测期间地面平均净长波辐射通量。高温高盐的太平洋入流水通过白令海峡后,会影响楚科奇海和阿拉斯加北部沿岸海域,导致表层海水温度较高[31]。因此,73°N 以南开阔水域释放的净长波辐射通量较强,应该与太平洋入流水有关。4 个航次相比较,2016 年夏季地面释放的净长波辐射最多,也就是说,辐射冷却作用最强。2014 年、2016 年和2018 年的分布形式相似,开阔水域释放的净长波辐射较多,冰区相对较少。因此,辐射冷却对开阔水域逆温层的形成起着比较重要的作用。2017 年地面净长波辐射通量分布非常不均匀,但是大多数观测站点附近地面释放的净长波辐射较多。因此,辐射冷却同样对2017 年逆温结构的形成具有比较大的贡献。

图7 观测期间地面平均净长波辐射通量Fig.7 The mean surface net long wave radiation flux during the observation period

3.3.4 云量

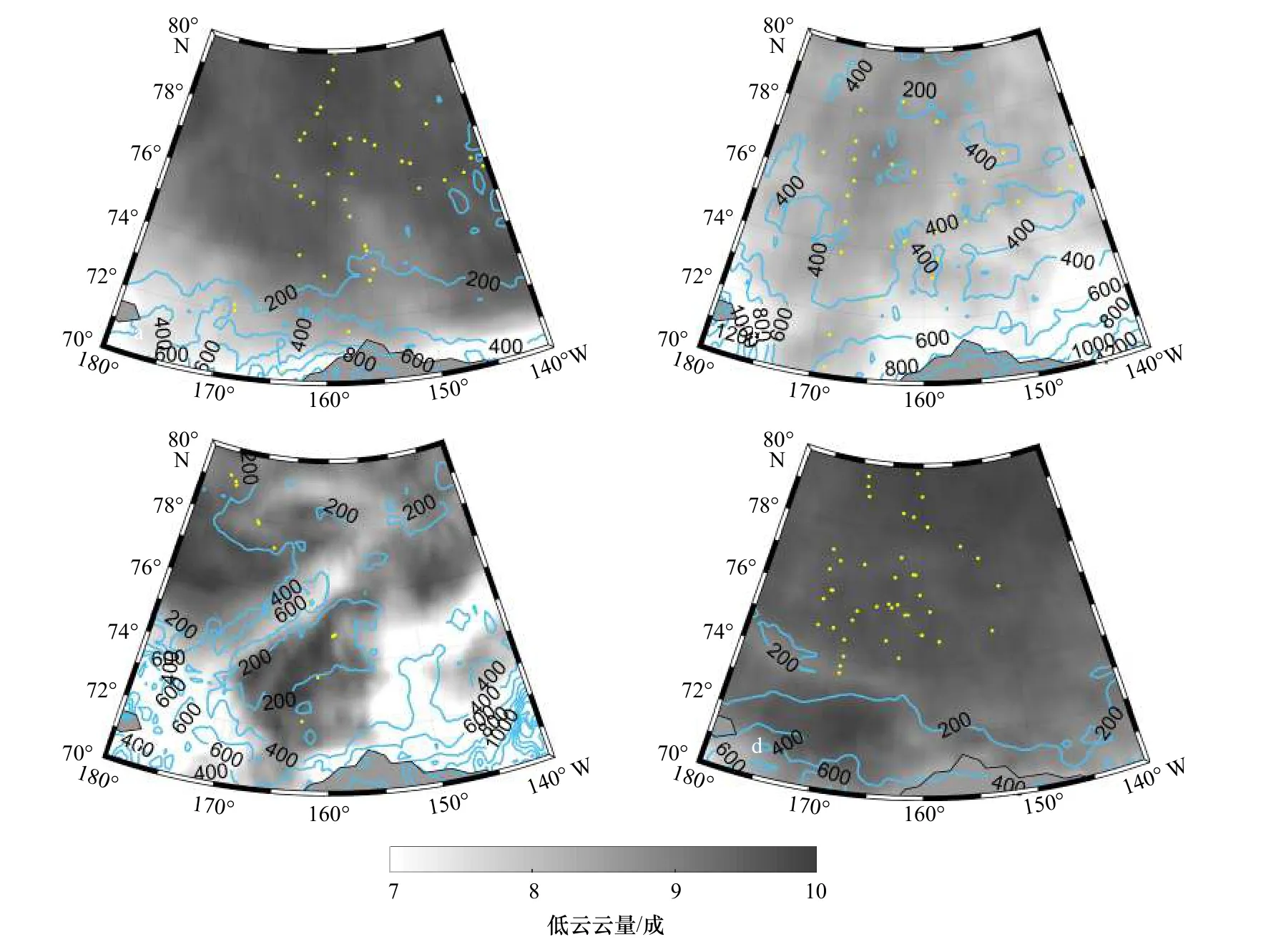

北极夏季经常出现多层云的结构[11],有利于边界层逆温的抬升和多层逆温结构的出现。当存在低云时,云顶会发生辐射冷却效应,容易在云顶上方形成逆温结构。而且有云存在时,从地面向高空的上升气流也会导致逆温层的抬升。Tara 2007 观测发现,低云存在时的逆温结构高于晴天期间观测到的逆温,而且多数逆温层位于低云上方[10]。因此低云对逆温层的高度起着非常重要的作用。图8给出了2014 年、2016 年、2017 年和2018 年观测期间的平均低云云量和云底高度分布。2014 年多数观测站点附近的低云云量小于9 成,逆温层底高度与云底高度接近。2016 年观测站点附近的低云云量是4 个航次中最小的,但云底高度达到200 m 以上。因此,2016 年观测到的逆温结构也有所抬升。2017 年观测站点的低云云量较大,云底高度较2016 年低,为200 m 左右。这可能是导致2017 年观测到的逆温结构略低与2016年的原因之一。2018 年观测站点附近的低云云量是4 个航次中最大的,几乎所有站点附近的低云云量都超过9 成。虽然2018 年的云底高度与2014 年接近,但是2018 年的边界层逆温显著高于2014 年,这可能是由于多层云的结构导致逆温层进一步被抬升,或者在中云云顶形成逆温,最终导致逆温结构较高。

图8 观测期间平均低云云量(填色)和云底高度(蓝色实线)分布Fig.8 The average cloud cover (shaded) and cloud base height (blue contour) during the observation period

3.3.5 其他因素

2014 年、2016 年、2017 年和2018 年开展的探空观测次数不同,尤其是2017 年只有13 次观测,观测数据量的差异可能会给边界层逆温统计结果带来一定的影响。2014 年、2016 年和2017 年使用的是国产探空仪,而2018 年使用的探空仪是Vaisala 生产的。而且,2018 年使用的是750 g 的探空气球,不同于其余3 年使用的200 g 的探空气球,探空气球的升速具有一定的差别。因此,传感器参数的不同和探空仪的升速不同都会给边界层逆温的统计引入一定的误差,导致2018 年边界层逆温特征与2014 年、2016 年和2017 年差别较大。另外,走航观测具有比较大的时空局限性,这也会带来一定的误差。

除了观测本身带来的误差,天气系统也会给边界层逆温带来一定的影响。这4 个航次经历的天气系统不同,也会使边界层逆温有所差别。比如2016 年返航阶段观测期间共经历了4 次气旋活动[32],而2018 年观测期间没有经历气旋过程。边界层逆温出现的因素非常复杂,除了下垫面、空气平流、辐射冷却和云量的差异外,近地面风也会导致逆温结构的变化。近地面风虽然不会引起边界层逆温的产生,但是它会通过增强低层大气湍流混合,使边界层逆温抬升,但是我们很难定量计算近地面风导致逆温抬升的高度。

4 结论与展望

虽然走航探空观测具有一定的时空局限性,这是无法避免且难以消除的,但是对同期大量探空数据的对比统计分析仍然具有一定的现实意义。通过分析我国第6~9 次北极科学考察获得的北极太平洋扇区GPS 探空资料,我们对该海域夏季的边界层逆温特征有了更多的认识,揭示了边界层逆温时空变化特征,并对其成因进行讨论分析,对于验证和改进数值模式中边界层的参数具有重要的参考作用。主要结果如下:

(1)边界层逆温具有较强的年际变化和空间变化。2014 年的逆温结构是最深厚、最强的,2017 年的逆温结构最薄,但逆温层温差较大。2018 年的逆温结构被显著抬升,而且比其他3 个航次有所减弱。在海冰正常和偏重年份,8 月份在高纬冰区观测到的边界层逆温强度较大,9 月初的逆温强度较弱。海冰偏轻年份则与之相反。逆温厚度与逆温层温差呈显著的对数关系,即逆温层越厚,温差越大。

(2)不同年份边界层逆温的成因不同。2014 年,表面融化、辐射冷却和云量为边界层逆温的发生、发展提供了非常有利的条件。2016 年冰情偏轻,导致边界层逆温被抬升。辐射冷却是2016 年边界层逆温形成的原因之一。表面融化、暖平流和辐射冷却是2017 年边界层逆温的形成和维持主要原因。多层云的分布可能是2018 年边界层逆温显著抬升的原因。

(3)冰区和开阔水域逆温结构的成因与冰区不同。这两个区域具有不同的下垫面,海-气相互作用不同。冰区较低的表面温度,更容易出现暖平流,有利于形成逆温结构。受太平洋入流水的影响,73°N以南开阔水域释放的净长波辐射较多。

(4)边界层逆温的成因非常复杂,通常的走航观测参数较少且时空连续性较差,难以根据现场观测具体分析逆温的成因。虽然现有大气再分析数据在时空连续性和大气参数种类方面都具有显著优势,但其在边界层的表现较差,尤其在北极区域[5,33-34]。因此,为了更好地研究北极地区的边界层逆温,一方面,需要加强北极地区的长期综合观测,比如MOSAiC 计划,另一方面,需要发展空间分辨率和垂向分辨率较高的区域模式,更好地模拟边界层参数的变化。

致谢:感谢中国第6~9 次北极科学考察队队员的帮助。