准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹断裂系统及其与油气的关系

2021-08-20袁浩伟陈书平于洪洲王信棚汪誉新赵怀博

袁浩伟,陈书平,戴 鹍,于洪洲,王信棚,汪誉新,赵怀博

(1.油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学(北京)),北京 102249;2.中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京 102249;3.中国石油大学(北京) 石油工程学院,北京 102249;4.中国石化 胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营 257015)

柴窝堡凹陷位于准噶尔盆地南缘,北与博格达南缘逆冲推覆带接壤,南临北天山北部组成部分的依连哈比尔尕造山带,东部由依连哈比尔尕造山带东延部分黑山将其与吐哈盆地相隔(图1a),凹陷内部发育的多走向断裂反映了其多样的动力来源,对凹陷内的油气具有重要的控制作用。凹陷整体为狭长带状的一隆两坳的构造格局,分别为三葛庄凸起、永丰次凹和达坂城次凹;作为主体的达坂城次凹夹于博格达山南缘冲断带与依连哈比尔尕山(简称依山)和黑山之间,构造运动强烈,断裂复杂且含油性好。断裂系统控制着盆地的发展与演化[1-8],因此对山前带复杂断裂构造勘探研究的重点应是对断裂系统的研究。中、新生代达坂城次凹的构造格架受博格达山造山带和依山—黑山造山带南北双向挤压构造体制的夹持,表现为南北对冲构造体系。南北两侧展现出的不同褶皱冲断带的几何学样式、各个造山带活动时间及影响范围,都影响达坂城次凹断裂系统的划分。前人对达坂城次凹的构造进行了很多研究,俞仁连等[9]根据凹陷形成时间及改造作用将达坂城次凹分为6个构造带;冯永宏等[10]认为达坂城次凹构造线近东西向,根据变形特征对南北进行分带研究;旷理雄等[11]沿用了之前的分带方案,并进行了成藏研究;孙自明等[12]将达坂城次凹划入博格达推覆构造。但这些研究缺少对达坂城次凹多方向、多倾向断层的动力学条件的系统性分析,对断裂系统的差异性分析不够,也没有将断裂系统的发育与变形岩石组合结合起来。

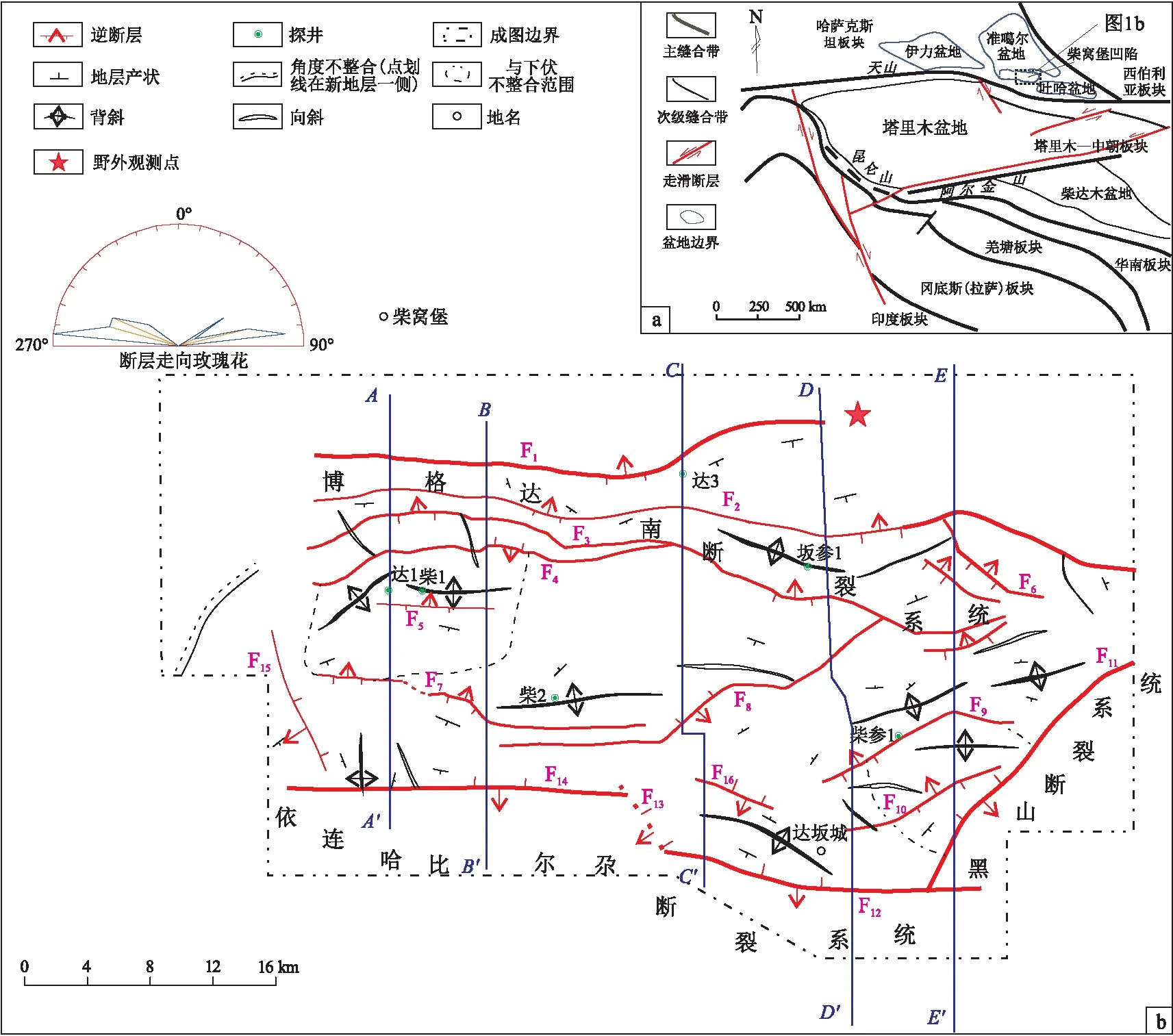

图1 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹及邻区构造格架(a)及达坂城次凹三叠系下仓房群底面断层分布(b)博格达南断裂系统由F1—F7断层组成;依山断裂系统由F8、F12—F16等断层组成;黑山断裂系统由F9—F11等断层组成

本文利用钻井、地震剖面和野外露头观察等资料[①区内5口钻井(达1井、达3井、坂参1井、柴2井和柴参1井)的测井资料;②达坂城次凹野外地质考察资料;③130条贯穿南北的二维地震剖面和20多平方千米的三维地震资料],对达坂城次凹断裂系统进行了研究。基于造山楔理论[13]、断层相关褶皱理论[14]和滑脱褶皱构造模型[15],结合达1井、坂参1等井合成地震记录(图2)、反射轴特征和野外出露地层的约束,精细解释了全区的地震剖面;选取典型地震剖面,进行时深转换,编制成深度剖面;运用平衡剖面技术和2Dmove软件进行了演化剖面的绘制,并结合演化过程对断裂系统演化进行研究;最后在达坂城次凹断裂系统解析的基础上,探讨各个断裂系统的差异性、演化过程和动力学特征,并结合现今烃源岩分布,探索该区潜在的油气富集区。

1 区域地质背景

柴窝堡凹陷位于新疆北部,处于哈萨克斯坦板块与中朝板块的交界处,南部为北天山造山带[16-20];盆地呈东西向延伸,通过三葛庄凸起将达坂城次凹和永丰次凹连通。作为主体的达坂城次凹,北临博格达山,西南部与北天山北部组成部分的依山相接,东南部由黑山与吐哈盆地相分割(图1a);构造活动强烈,凹陷内呈现出复杂的断裂结构(图1b)。

达坂城次凹自石炭纪以来构造活动强烈,主要表现为石炭纪末期,塔里木地块与准噶尔地块发生碰撞拼合作用[17],北天山开始活动,达坂城次凹为挤压环境;二叠纪,达坂城次凹在西伯利亚板块向南挤压背景下发生局部扭张作用;三叠纪末期发生印支运动,受羌塘地块挤压的远程效应,达坂城次凹挤压作用强烈并一直持续到侏罗纪;进入晚侏罗世,构造活动减弱,表现为全区均匀沉积了侏罗系;新生代以来,由于印度板块碰撞的远程效应,构造挤压及盆地抬升活动显著[21]。

博格达山作为北天山东段的分支,大多数学者认为其作为板内造山带,于晚二叠世发生隆升并在后期持续活动[21-22],其中经历了印支运动和燕山运动的阶段性隆升,活动一直延续到喜马拉雅期[22-25]。依山和黑山作为北天山造山带的组成部分,均是北天山洋于晚石炭世闭合后的产物,也经历了印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动,并在期间发生了多次冲断活动[26-29]。造山带不同的展布方向,影响了达坂城次凹内部的断裂特征及其组合样式。

达坂城次凹以石炭系火山岩为基底,二叠系及以上为沉积盖层;二叠纪经历了残留陆表海向陆相湖盆逐渐演化的过程。二叠系自下而上由石人子沟组(P1sh)、塔什库拉组(P1t)、井井子沟组(P2j)、芦草沟组(P2l)、红雁池组(P2h)和下仓房沟群(P3CH)组成(图2),沉积体系由井井子沟组沉积期的滨浅海相沉积向芦草沟组和红雁池组沉积期的陆相—湖泊相沉积转变。井井子沟组—红雁池组整体由砂泥岩组合及大套砂砾岩组成(图2),并且沉积了大套烃源岩,其中以芦草沟组、红雁池组为典型代表[30-32]。博格达山南侧出露井井子沟组,岩性主要为灰绿色砂岩、泥岩、砂泥岩互层;在野外露头中观察,泥岩总体厚度大于砂岩;泥岩占比高,层内能干性弱,容易发生破碎或层内活动;部分剖面砂岩层断裂活动强烈,破碎严重,其与泥岩无明显分界;泥岩将砂岩层切断并分隔开,砂岩层顶面有明显阶步,说明在砂泥岩层间发生错动(图3)。测井资料也表明,二叠系芦草沟组发育大套砂泥岩互层,能干性弱。凹陷内三叠系为冲积扇、河流和滨浅湖相,岩性主要以砂岩及砾岩为主;侏罗系为湖泊、河流相沉积,岩性主要为砂岩、泥岩并夹煤层;古近系和新近系为冲积扇、河流相,岩性主要为砂岩和多套砾岩。

图2 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹达1井合成地震记录及地层岩性描述

图3 博格达山南侧二叠系井井子沟组出露点野外剖面剖面位置见图1;图b为a图中黑框线部分。

2 断裂系统分布及特征

达坂城次凹地质构造复杂,现今地形呈依山北坡陡、博格达山南坡缓的特征;受多次构造运动改造,次凹内部发育了不同规模和不同期次的断裂[33-34]。根据研究区断层走向玫瑰花图(图1),达坂城次凹主要发育了三组断裂,分别为NEE向、近EW向和NWW向,但以近EW向和NE向断层为主。南缘断裂以依山和黑山为界,主要为南倾北冲的逆冲断层,石炭系基底被卷入;北部以F1断层与博格达基底楔冲构造相连,为多条北倾且断面平缓的逆冲断层组成的断裂构造带。将性质相同、走向和倾向一致或相近(有时相互交切)的一组断层称为一个断裂系统,它们是在相同动力条件下产生的;一个断裂系统内,会存在与主断层倾向相反的次级断层。据此,将达坂城次凹划分为博格达南断裂系统、依山断裂系统和黑山断裂系统(图1)。

2.1 博格达南断裂系统

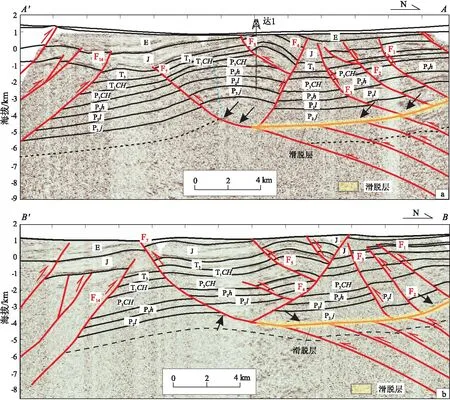

博格达南断裂系统是达坂城次凹中最主要的断裂系统,且东西具有分段性,北部以F1断层与博格达基底楔冲构造相邻,受博格达山隆升的强烈挤压,其走向与山体形态一致;南部西段地区以F7断层与依山断裂系统为界(图4),东段以F3断层和F9断层分别与依山、黑山断裂系统为界(图5)。该断裂系统范围最广,总体走向近东西,以北倾为主,其中F2、F3断层贯穿达坂城次凹(图1b)。该系统中主要断层在地震剖面中的断层性质表现为冲断层,冲断层发生在前古近纪(因断层几乎都未切穿上覆古近系),主要特征简述如下。

在达坂城次凹西部F4与F5断层组成冲起构造(图4a),达1井处即为冲起构造南翼;在F4断层之上,与多条反向断层组成多层冲起构造(图4b)。但从剖面C—C′向东,由于F3断层向盆地内部推进,F4断层被限制并与F3相交。北部F1、F2、F3断层共同组成叠瓦冲断构造样式,自剖面C—C′向东,F1与F2向盆地内部推进,影响范围变广。逆断层F3是一条正反转断层,上盘P2l和P2h厚度均大于其下盘厚度,三叠系厚度均等;上盘侏罗系厚度大于下盘(图4a)。早中二叠世,研究区处于拉张背景,博格达山地区为陆间裂陷的沉积中心[22],表现在达坂城次凹内的达1井和柴参1井钻遇红雁池组厚度分别为720 m和760 m,而在区域地质图中博格达山地区的红雁池组厚度普遍超过1 000 m,局部达1 600余m。由此认为F3断层在早中二叠世为正断层,并控制该时期的沉积展布,于晚二叠世在挤压区域背景下发生反转,转变为逆断层。全区F3断层上盘侏罗系厚度明显小于其下盘,表明在侏罗纪末期至古近纪,F3断层构造活动强烈,上盘侏罗系遭受剥蚀。

图4 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹西部二维地震解释剖面位置见图1。

断层F1、F2和F3均为在塑性滑脱层上部发育的薄皮滑脱断层,并组合成叠瓦冲断带。这些断层向上断至侏罗系底部,向下与滑脱层相接,整体展现出断层产状上部陡、向下不断变缓、最终与滑脱层相连接的铲状断层组合。整体表现为滑脱带上部褶皱和断裂变形强烈,下部以断裂为主的不协调变形。

综上所述,博格达南断裂系统以叠瓦排列的逆冲断层为主,局部为冲起构造,其中断层沿博格达山形平行伸展;且断层数量多,断层向下产状变缓并收敛于中下二叠统的滑脱层中。该系统中正反转断层F3在早中二叠世为正断层,控制博格达地区沉积中心,与区域构造背景相吻合。

2.2 依山断裂系统

依山断裂系统由F14、F15、F12、F13、F16断层及F8断层近东西走向段等一系列南倾北冲的逆断层所组成,断层走向为近东西向和北西西向,断层面倾角大。南部F14断层与其南部断层共同组成基底卷入冲断带,卷入地层为石炭系火山岩基底。依山断裂系统构造活动强烈,表现为F14断层逆冲到二叠系、三叠系之上,上盘为石炭系基底,整体断穿侏罗系(图4)。该断裂系统具有显著分段性:西段以F14断层为典型特征,该断裂活动时间早,且中侏罗世强烈活动,其南边为2~3条山前逆冲断层,侏罗系直接覆盖在石炭系基底之上;东段表现为F12逆冲断层南撤,推测与F14断层间由F13断层调节。F14断层东北部发育F8和F16断层(图1b),在晚二叠世发生强烈活动,其中F8断层侏罗纪末期仍有活动(三叠系中有断距)(图5a)。依山断裂系统整体范围较小,冲断活动具有西强东弱的特点,表现为东部的垂直断距小,断层面倾角相对较小。

图5 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹东部二维地震解释剖面位置见图1。

2.3 黑山断裂系统

黑山断裂系统组合形态十分特别,平面上表现为近NE走向断裂组合,剖面上南倾北冲断层F8与断层F3构成三角带构造,F9和F10为在F8断层上发育的反冲断层(图5b)。随着F8断层向东收敛,F9和F10与博格达南断裂系统底部滑脱层相交(图5c)。东部地区断层浅层两系统相互干涉,深层由黑山断裂系统控制,F17和F18组成冲起构造,并影响上覆岩层形态,表现为F12断层与F10断层所夹地层形成背斜形态,背斜幅度向上传递至侏罗系,该构造样式形成时间晚于侏罗系沉积。总之,受黑山斜向挤压影响,黑山断裂系统主要表现为断层走向近NE向。

2.4 两种类型的断裂体系

上述断裂系统的分析可以证明,博格达南、依山和黑山断裂系统在断裂发育和滑脱面层次上存在差别。依山和黑山断裂系统为基底卷入冲断体系,断层向下产状相对变缓,且延伸较远深入基岩;而博格达南断裂系统则存在浅层滑脱面的浅层滑脱体系,断层产状上陡下缓,在二叠系中发生滑脱。

博格达南断裂系统底部以滑脱层为其主要特征,对于滑脱层深度的证据如下:①博格达山北大龙口地区就存在二叠系滑脱层,其上部发育滑脱褶皱[35]。②达坂城次凹中下二叠统井井子沟组—芦草沟组为大套连续砂泥组合并以泥岩为主,野外剖面中砂泥层间强烈变形,说明该地层能干性弱(图3)。泥岩具有能干性弱的岩石学特征,在强烈挤压过程中作为薄弱层具有明显的润滑作用[36];此时挤压应力及其上负载重力分量大于岩层间剪切强度或摩擦阻力,就会发生层内塑性流动或滑脱作用。③在地震剖面中,局部地区滑脱层与下部呈不整合接触(图4a,b);图5b中,滑脱层表现为同相轴连续且为中高振幅。④基于面积守恒法对滑脱层深度进行验证。面积守恒法可以用来计算拉张或挤压背景中滑脱层的深度[37],在挤压构造区,某构造界面的溢出面积(S)除以该构造界面的缩短量(L),就可以得到滑脱面深度(H),即有S=HL[38]。根据面积守恒法对剖面中滑脱层深度进行计算,计算结果与地震剖面中滑脱层深度具有较高的拟合度(表1)。由此推断博格达南断裂系统中存在中下二叠统滑脱层。

表1 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹滑脱层深度

通过东西部不同剖面对比,滑脱断层具有西平北陡的特点,西部滑脱层形态平缓,其前端F7前冲断层断至古近系(图4);中东部滑脱层北部翘倾,且被断层F8所限制,滑脱层延伸范围变窄(图5)。

博格达南断裂系统与依山断裂系统、黑山断裂系统在达坂城次凹中部交汇,构成对冲干涉构造带,典型的构造样式为三角带构造。三角带构造也有明显的分段特征,在达坂城次凹西部,图4中以F14断层为主断裂,其上盘为石炭系基底,下盘与北倾的F7断层下盘共同构成三角带构造;在F14上盘发育多条山前逆冲断裂,断层面产状陡峭,该处石炭系直接与侏罗系接触。在达坂城次凹东部,从C—C′剖面(图5a)开始,南部山前断裂南移,F12断层北部产生F13、F18等南倾断层,断层倾角大,断层向上延伸至古近系底部,向下切入基底。东部塑性滑脱层之上发育的叠瓦冲断构造中最南端的北倾断层F9,向上切断古近系,向下与底部滑脱面相接。在图1b中,F7与南部F14断裂距离较远,三角带范围大,向东推移,两断层之间水平距离缩短(图4b),三角带范围变小;至达坂城次凹东部(图5),由于博格达应力系统向北推移,F8收敛于F4断层,使得三角带构造范围缩小并逐渐消失。

综上所述,达坂城次凹构造变形特征受两种断裂体系发育强度的影响。博格达南断裂系统的浅层滑脱体系以近东西向断层为主,控制范围深入盆地中心,其中有反转断层F3和中下二叠统滑脱层,其与依山断裂系统以F7和F14断层之间的三角带构造为分界线(图4,图5a)。依山和黑山断裂系统为基底卷入冲断体系,断层倾角大,卷入石炭系基底。达坂城次凹中部,两种断裂体系发生干涉,尤其在东部,在黑山斜向挤压应力之下,F17和F18组成冲起构造,变形量向上传播,上部地层发生褶皱;浅部发育与滑脱层相接且向南延伸的F10等断层。

3 断裂系统演化及动力学

达坂城次凹构造演化历史复杂,经历了多期构造应力场转换,即晚海西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期[16-17,23]。博格达山于晚二叠世开始隆升,在晚侏罗世—早白垩世发生了一次强烈的构造运动[25],新生代中新世的变形极为强烈[26]。依山和黑山于晚二叠世发生增生造山作用,在早白垩世和中新世发生了两次明显的隆升事件[27-29]。达坂城次凹周缘造山活动形成的挤压背景是该区断裂形成的主要动力源。在达坂城次凹地震剖面的构造解释基础上,结合区域构造背景,利用2DMove软件,绘制了剖面C—C′演化剖面图(图6),认为该区断裂主要经历了3个时期。

3.1 断裂系统雏形期

准噶尔洋盆闭合始于晚石炭世[24,28-29],至早中二叠世,海西运动西伯利亚板块与哈萨克斯坦板块碰撞的远程效应导致达坂城次凹处于东西向扭张应力下。达坂城次凹在该时期处于裂陷期,沉积中心位于现今的博格达山附近,沉积的中下二叠统在达坂城次凹内由北向南逐渐减薄。该时期F3断层为正断层(图6),其控制了该时期的沉积空间展布。海西运动晚期(距今约260 Ma),伴随着天山分支依山和黑山褶皱回返形成山体,板内博格达山造山运动开始[22-24],达坂城次凹由扭张向挤压环境转换,F3开始反转,南部断层F8开始活动,此时博格达南、依山和黑山断裂系统处于雏形期。

3.2 三叠纪末—侏罗纪末断裂系统定型期

受燕山期拉萨地块和羌塘地块碰撞的远程效应,达坂城次凹经历三叠纪—侏罗纪的收缩运动[23],博格达南、依山和黑山断裂系统的主干断裂在三叠纪末均已形成(图6),博格达南断裂系统中F1、F2、F4、F5、F7断层基本形成。在燕山期强烈构造挤压应力作用下,中下二叠统井井子沟组—芦草沟组沉积的大套泥岩或是具有砂泥岩互层段作为滑脱带被激活,将先存正反转断层F3切断,滑脱带上部断裂带范围不断向前陆方向扩展,断裂幅度不断增大。变形前端F7断层向下产状变缓,最终与滑脱带相连,变形带向凹陷内部延伸更远。滑脱带上部发生滑脱变形,由于强烈挤压作用,其特征表现为多断层和变形带范围广(图5b)。

图6 准噶尔盆地柴窝堡凹陷达坂城次凹C-C′地震剖面平衡演化剖面

该时期,依山断裂系统中的F14断层形成,活动程度剧烈,断层位移量大,将上盘二叠系—三叠系推覆至地表遭受剥蚀(图4b);黑山断裂系统中的F11断层也已经初具规模。中侏罗世弱伸展期,达坂城次凹内部整体发生沉积。在晚侏罗世弱挤压时期,博格达南断裂系统部分断层重新活动,此时断裂系统形态基本定型。

3.3 新生代断裂系统复活期

新生代以来,受印度板块向北强烈俯冲的远程效应影响,博格达山、依山和黑山隆升,3大断裂系统在该时期均发生断层继承性活动,是断裂系统复活期。该时期盆地处于整体压陷背景,即复活前陆阶段,博格达南断裂系统整体挤压抬升,个别断层活动;在喜马拉雅运动强烈的挤压下,滑脱带下逆冲断层顶部沿滑脱带发生滑脱变形,下部与可能存在的下地壳和上地幔之间的大型平缓的拆离滑脱面[30]连接,共同组成双重构造;沿博格达山体形态在达坂城次凹中部产生NS向挤压应力,断层发生继承性活动,靠近博格达山的断层发生逆冲推覆作用,将二叠系推出地表,此时还形成了F6、F9和F10等新生断层。

在依山断裂系统和黑山断裂系统中,由于山体隆升,依山断裂系统受NS向挤压应力,黑山断裂系统受NW—SE向挤压应力,先存断层发生继承性活动,在该时期中位移量不断增大,断裂幅度也相应扩大,断层向下延伸深入岩石圈内部(图5a)。在达坂城次凹东部,NS向挤压应力与NW—SE向挤压应力发生干涉叠加作用,F9、F10断层为北倾,下部与滑脱面相接,但受NW—SE向挤压应力作用,导致断裂呈NE走向。双体系干涉叠加后产生的断层平面展布和剖面形态也说明,两应力场叠加时,浅部盖层中断层走向受双体系干涉影响。深部受主控应力场影响,控制断层倾向及深部发育位置;而叠加干涉的弱应力场,会体现在断面形态和断层的展布范围上(图1、图5b和图5c)。

博格达南断裂系统由于滑脱带的存在,上部地层滑脱更远,断裂带向凹陷内部扩展范围更大,且靠近山前带地区逆冲断层位移量大,将二叠系推出地表。赵利等[39-40]对是否存在滑脱层的山前冲断带物理模拟实验结果也验证了该观点。由于缺少滑脱层,依山断裂系统和黑山断裂系统影响范围小,构造挤压表现在单条断层的位移量上,断层深入岩石圈底部。

4 油气地质意义

在早中二叠世,达坂城次凹处于伸展背景之下,F3为控沉积断层,此时沉积中心在博格达地区。

图7 准噶尔盆地柴窝堡地区二叠系芦草沟组烃源岩厚度分布

通过测井和岩心数据以及沉积相推断,二叠系芦草沟组烃源岩厚度呈现由北向南逐渐减薄的展布特征(图7),这与在地震剖面中通过追踪中下二叠统中强反射界面推测的芦草沟组烃源岩展布相一致(图2—图4)。烃源岩的展布以及地震剖面结构特征,证明了滑脱带存在于早中二叠世的陆相、湖泊相沉积地层中[23,30-32]。博格达南断裂系统中,中下二叠统泥岩层厚度大,有机碳含量(TOC)高,具有良好的生油潜力。

博格达南断裂系统中,井井子沟组—芦草沟组塑性滑脱层初始活动发生在侏罗纪早期,燕山运动强烈的构造挤压使得滑脱层内发生层内流动及滑脱,在滑脱带活动时,层内可能处于超压状态[41],与烃源岩成熟时间相关。滑脱层临近的芦草沟组和红雁池组烃源岩在晚三叠世进入生油门限,并在侏罗纪达到生油高峰[21]。在达坂城次凹中,芦草沟组烃源岩TOC均在2%~7%,镜质体反射率(Ro)在0.7%~0.8%[21-23],处于深成作用阶段的主成油带,是优质烃源岩层系。滑脱带可以作为有效烃源岩生成油气的运移通道,可贯通烃源岩及上部断层,因此更有利于形成良好油气藏的条件,具有更大的勘探潜力。博格达南断裂系统中,滑脱带上部断层具有油气输导作用,F4与F5冲起构造(图4b)、坂参1井附近的EES向背斜(图1)均为可能的背斜圈闭;F2—F3可能形成断块构造圈闭(图5b-c),滑脱层上部断层可以有效沟通烃源岩层系与圈闭,形成有效油气藏。南部依山断裂体系中,石炭系火山岩基底卷入,缺少有效烃源岩,致使其成藏条件差;黑山断裂体系中缺少滑脱层,断层断距大,构造活动强烈,不能形成有效圈闭。达坂城次凹今后的勘探重点,应在博格达南断裂体系滑脱带上的背斜圈闭和断块圈闭中寻找更大的突破。

5 结论

(1)达坂城次凹现今都表现为逆冲断层,部分山前断层断距大,将二叠系推出地表。其中依山断裂系统和黑山断裂系统为基底卷入构造体系,博格达南断裂系统为含有浅层滑脱层的造山楔构造体系。滑脱构造是博格达南断裂系统主要特征,含有滑脱层的造山楔体系向盆内延伸,其影响范围更广,对盆内断层形成的应力场影响更大。

(2)结合周缘构造背景,博格达南断裂系统于早二叠世开始活动,印支期和燕山期断裂形成,燕山期强烈挤压激活滑脱层,喜马拉雅期断层继承性活动,最终形成博格达南断裂系统。依山断裂系统和黑山断裂体系于晚二叠世开始活动,燕山期和喜马拉雅期断层大规模形成,至古近纪最终定形。

(3)博格达南断裂系统在中下二叠统中存在滑脱层,且该区相同层段或邻近层内存在大套烃源岩层系,滑脱带上部断层有利于油气输导,因此滑脱带上部背斜圈闭和断块构造圈闭均具有良好的油气勘探前景。