中国古代炼丹术的实验程序及知识体系之脉络探析*

2021-08-18蔡林波

蔡林波,杨 蓉

(1.华东师范大学 哲学系,上海 201111;2.上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海 200240)

研究表明:“尽管炼丹术的目的是荒诞的,但从整个科学发展来看,它在实验的研究上先行一步,为近代科学的形成打下了基础,为实验科学的产生和发展作出了重要贡献。”[1]176从历史来看,中国古代炼丹术的实践主体,源自具有道教信仰的工匠群体。他们不仅具有“天地有金、我能作之”[2]233的工艺实践精神,同时也具有“欲尽物理、理尽事穷”[2]216的知识探求活动取向:

“蚤虱之所首向,隔墙之朱紫,林下之草芥,匣匮之书籍,地中之宝藏,丰林邃薮之鸟兽,重渊洪潭之鱼鳖,令周孔委曲其采色,分别其物名,经列其多少,审实其有无,未必能尽知……吾岂然哉?但欲尽物理耳,理尽事穷。”[2]216

因此,与儒家、佛教偏重人文精神旨趣不同,古代炼丹家们必须努力成为能“触物能名”的“博识者”和“理无所惑”的“洽闻者”。他们对于自然物质本性及其规律的实证或实验性认知,具有积极的行动态度和实践兴趣。值得注意的是,炼丹家这种实践态度和兴趣,乃集中体现于炼丹术的“实验程序”活动之中。古代丹家有云:“自丹经神化者,著在实验。是故天尊真人,隐秘此道……若好道之人,能潜身山林,精思至味,其能久于其道者,神仙自当开发石笈,显然而示之。自非笃志慕道者,于是丹经秘要,便永藏峻岫矣!”[3]754

在古代,炼丹术(Alchemy)实质上是一种关于“工艺”的仪式,是对“工艺”精神及其价值的确立之活动形式。[4]21同样,中国古代炼丹术的实验程序之“逻辑”,是把“宇宙秩序”融合于具体工艺操持过程之中,其间虽隐含着信仰、仪式的背景要素,但同时也趋近地内蕴着“科学实验”的内容成分。值得注意的是,中国古代的道教炼丹家们,设计出一套“择友-择地-筑炉-火候-开炉”的完整、规范的实验活动程序,并对其中每个环节也都做了具体的规定。为此,笔者将对道教炼丹术的实验程序,作出较为具体的考证和分析,以提炼和发掘其中内涵的科学实验活动及其知识工艺涵量。

1 择友:实验人员及其知识准备

中国古代道士从事炼丹活动,一般是要在“名山”之中进行。而在此之前,组建一个炼丹实验团队,是首先要着手的事情,此谓之“择友”。据记载,入山炼丹的道士团体,并不需要太多人数,一般要求必须是三个人:“凡炼还丹,须是清虚之士三人,共倡同心结愿,唯愿还丹成就”;[5]223“邀请至士三人,一志修炼”[6]160。

那么,为何是“三人”?这可能有两个方面的因素需要考虑。从道教炼丹术的思想背景来看,“三”具有特殊的宇宙论意涵:一方面,“三”象征天、地、人的“三才”宇宙结构模式;另一方面,“三”还指示“三生万物”的宇宙生成机制。道教炼丹,实质上就是模拟宇宙生成机制而采取的实验活动。因此,古代道士对炼丹炉的整体设计,也基本上是按照三层结构来设计:“其炉六坛、三层,以应三才”;[5]219“明知有还丹之道……与三才而应运,夺天地造化之功”[5]212。是故,道教选择以“三人”来构建一个炼丹实验团队,亦应该基于同样的思想原则的考虑。古道经《太平经》言:“天地中和同心,共生万物。男女同心而生子,父母子三人同心,共成一家,君臣民三人共成一国。”[7]324按此,“三人”被认为是符合宇宙生成机制的“人数”,所以炼丹“须三人为侣,方可修炼”[8]1020。

不过,道教炼丹以“三人”为组合,同时更是炼丹实验本身的任务要求。按古丹经载,炼丹三人乃各具分工、合作之关系:

“一人管滴漏,一人管调鼎器、添换水火,一人管输等阴阳,更变卦象。进退水火,随其节候。三人所执,各不得分毫有差。午夜守卫,三人共虔祷祝,虽然各分所管,逐急须臾更替,夜间递相眠歇。盖有昼夜不停,日月时刻长,恐修丹之人久远困劣,有误修制。”[5]223

由上可见,道教炼丹实验活动已具有专门、规范的人员分工、合作关系。“一人管滴漏”,是指一人负责实验过程的时间控制;“一人管调鼎器、添换水火”,指一人负责丹炉的温度火候的控制;“一人管输等阴阳,更变卦象”,指一人负责添换、调制药物等。值得注意的是,道教对炼丹成员的思想、知识和技能要求,颇为严格。首先,强调炼丹实验成员必须有共同的信念和目标:“共倡同心结愿,唯愿还丹成就”;“结仙侣三人,须要同心合意”。[5]219其次,要求实验成员须具备相关的知识和技能:“所以修丹之士,须要上知天文,下明地理,洞达阴阳,穷通爻象,并节炁休王日时,升降火候,进退鼎炉法则”,[5]220等等。可见,炼丹术对实验人员的知识素养要求是非常高的。这是因为,古代炼丹术实质上是一种基于宇宙生成论的实验活动机制,故必须具备与之相关的宇宙学、地理学、药物学知识,以及冶炼、器具制造工艺技术等。可以说,炼丹术其实是古代知识和工艺的集成载体。最后,炼丹术还要求实验人员具备高度的道德素养和坚定毅力:“兼须内明道德,外施惠慈,心与丹合,自达真阳”;“是知还丹之术,宿契而成,非一朝一夕而可会也”,乃须严谨修炼,吃苦耐劳。[5]220

按上可见,古代炼丹术的团队人员构成,确实具有了相当严格的规范和要求,其不仅规定炼丹成员有明确的信念目标,而且要求他们具有足够的知识、技能,以及高度的道德素质、精神品性等,皆体现出了一种“实验”工艺精神。

2 择地:实验场所的选择及生态考量

道教炼丹术实验的第二个环节便是“择地”:“夫修金丹,先须择地名山”;[5]220“不得地,不可为也”[9]57。古代丹家所谓“择地”,实际上是选择和修建炼丹所用的场所,相当于“实验室”的场地选择。故,道教对炼丹场所的选择和建造,亦要求十分严格,且其中内涵丰富的中国古代地理、气候、博物、医药以及生态学方面的知识:“山川地里、方国所产,及医方香药分剂,虫鸟草木”,[10]732当无不该悉。“择地”之原则,主要是为了满足炼丹实验的需求。

2.1 幽静僻远之地

炼丹场所,首先要选择远离世俗嘈杂的幽静环境,即所谓名山、福地之类的净地。道教丹家认为,道士炼丹修真,必须“远一切腥秽之物、臭恶之气、往来之声”;[11]364“不闻鸡犬之声,哭泣之音,濑水之响,车驰马走,及刑罚决狱之地,唯是山林宫观净室皆可”[9]57。“凡道士求仙,欲造大药,镕铸五石,要秘居山,无容得在俗间秽污之处。若违者,所合之药,终不可成”。[12]817因此,必须择得隐秘幽静的“丹地”,才能得天地真气,修丹成功。很明显,此一择地原则,很大程度上是为保证炼丹实验不受外界干扰,以促使炼丹者专心致志地投入到炼丹活动之中。

2.2 阴阳和合之地

“择地”最为关键的因素在于,丹家所择地点必须是阴阳和合的风水宝地。这一点,向为炼丹道士所重视。这是因为,在古代丹家看来,炼丹合药的物质变化过程,本质上也就是阴阳合气的过程。因此,要保证丹药顺利实现“合气”,就须选择一个阴阳和合的场地:

“将欲修炼,先须择地,惟选福德之地,年月吉利洁净之地,方可修炼。若是古墓寺院之基,废井坏鳌,战争之地,及女子生产秽污之所,皆不可作,阴真君曰:不得地,不可为也。”[9]57

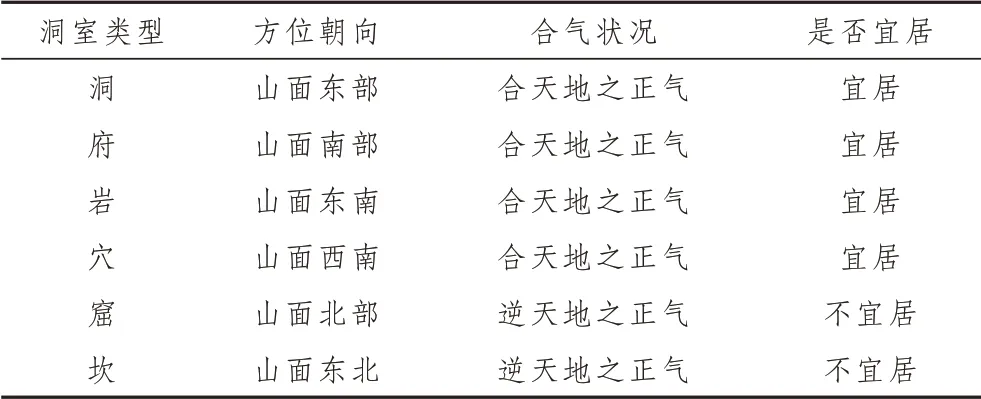

这里所谓的“福德之地”,实质上就是符合阴阳和合原则的风水宝地,亦即名山、福地之类的场所。就此,古代丹家乃必须掌握极为复杂的地理堪舆知识及相地技能。道教早期发明的洞天福地说、各种居山之法等,其实就是与炼丹修道有关的“择地”理论和方法。古丹经《火龙经》认为,炼丹择地须“选旺方”。司马子微注云:“炼丹之室,岁旺之方。择地为静室,不可太大,不可益高。高而不疏,明而不漏,处高顺卑。”[9]57可见,丹家择地要求的是阴阳和合的生态旺茂之地。所以,对于“炼丹之室”的具体地点选择,古代丹家有极为缜密的生态考量。例如《三皇内秘文》载:“凡人入山,所居虽然福地,而亦择其洞府也。”[13]574这个“洞府”往往就是“炼丹之室”。对此,文中根据炼丹修道的需要,特别对各种“洞室”做了具有生态学意义的分类(表1)。

表1 洞室方位类型及其生态状况[13]574

按表1可见,古代道士对于山中洞室的选择,明显有着生态学知识的考量。表1所列的六种 洞室,其中“洞”“府”“岩”“穴”四类,皆 朝向东、南面,应是阳光可以照入、阳气充足之地,可与洞内阴气相交合,故属“合天地之正气”之类。“窟”“坎”皆朝向北方,照明及阳气不足,故属“逆天地之正气”,不当作为炼丹修道居室。值得注意的是,更具体的分类,除了方位朝向外,还要考虑洞口结构、大小,以及洞室周边物产等生态状况,实则颇为周密(表2)。

相比表1,表2是更具体、更复杂的生态考量。它不仅限于方位朝向因素,还要考虑洞口结构大小,因为这也是影响洞室内阳光(阳气)吸入、阴阳是否和合的重要因素:洞口太阔,则阳气过强;洞口太小或逼仄,则阳气不足或气运不调;二者皆会造成洞室内的阴阳不谐。与此同时,洞室周边的植被、气候状况,也是重要的生态指标:周边植被如生长茂盛(灵芝丹草生长之处,自然为生态良好的环境;且各种芝草,也是道教炼丹不可或缺的重要药物),则必然为阴阳和合之地;反之,则肯定不是阴阳合气之场所,不仅不可以作为“炼丹之室”,而且可能招致灾祸。

表2 洞室结构类型及其生态状况[13]574

2.3 丹井所在之地

丹家“择地”,特别关注对于“丹井”的寻找:“井是炼丹之所最急也。”[5]211这是因为,炼丹须大量用水,“丹井”是炼丹不可或缺的水源;而且,炼丹对所用水源,还有十分苛刻的要求,如无合适“丹井”,便无法炼丹:

“《参同录》曰:虽得丹地,便寻丹井。井是炼丹之要也。昼夜添换,水火添换,滴漏唯在于井。自古神仙上升之后,尽有丹井,以表井为炼丹之急也。丹井成,勿令秽污,待水脉伏定,须涤去滞滓,然后任露天通,星月照,水既定,土色已收,方可取之。若得石脚泉清白味甘者,是阳脉之水,运丹最灵。若青泥黑壤,黄泉赤脉,铁涩腥味,有此之象,并是水脚交杂,阴阳积滞,不任炼丹。《火龙经》曰:须新水。葛仙翁云:须取泉以备用,不得杂汲使用。若近山有泉清净之水,不须甘水,仍不可杂人用。”[9]58

可见,炼丹对水源水质的要求甚严,必须是所谓“阳脉之水”,意即极为干净、可直接饮用的“清净之水”或“甘水”。而这也是炼丹合气所必须具备的重要条件之一。值得注意的是,如果丹家所寻丹地没有天然的水源,他们还可能会亲自淘井,寻找地下水源:“炼丹井淘成后,切不得搅动秽污,待水脉定后,更须取换涤去滞泉,然后任露天通气,星月照之,水性既定,土炁已收,方乃取水炼丹。”[14]339

待以上各种地理因素皆选择好以后,丹家即可以开始着手在“丹地”建造“丹屋”或“灶屋”,意即“炼丹之室”:

“先择得深山临水悬岩静处,人畜绝迹。施带符印,清心洁斋,除去地上旧土三尺,更纳好土,筑之令平。又更起基,高三尺半,勿于故丘墟之间也。屋长三丈,广一丈六尺,洁修护,以好草覆之,泥壁内外,皆令坚密。室正东、正南开门二户,户广四尺,暮闭之。视火光及主人止。室中以其鳌安屋中心央,密障蔽施,篱落令峻也。舍若不峻,不辟天大雨,篱落亦然。”[12]813

按上可见,古代丹家所谓“择地”,实际上就是寻找合乎炼丹要求的实验场所,并建造炼丹“实验室”;而其主要原则是遵循阴阳和合的生态规律,并保证炼丹实验活动的顺利实施。此乃道教炼丹术典型的实验性特征。

3 筑炉:实验仪器的设计和制造工艺

所谓“筑炉”,就是设计、制造炼丹所用的所有仪器设备及相关材料等。此一环节,仍集中承载着古代丹家的仪器、材料的设计和制造工艺。为此,道教炼丹家发明、创制了难以计数的各类仪器、材料及其相关工艺等。

整体而言,道教炼丹的主要仪式设施,可归纳为:鼎-炉-坛。“鼎”是盛放、置入药物的核心仪器,相当于促使丹药发生各种物理、化学反应的容器;“炉”是冶炼丹药的加热仪器装置,“鼎”置于其中;而“坛”(丹台),则相当于灶台,鼎、炉架在其上。除此之外,炼丹仪器还包括诸如刻漏、阳燧、铜镜、刀剑等辅助工具,以及各种密闭固济材料等。炼丹炉鼎的基本结构,可见图1。

图1 炼丹炉鼎的基本结构[《修炼大丹要旨》,明正统《道藏》洞神部众术类,内府刊本]

3.1 “鼎”的制备

“鼎”作为炼丹设施中的核心仪器,是用于装置、合炼药物的主要反应容器。因此,道教对丹鼎的设计和制造,极为精心细致。在观念上,道教把“鼎”视为一个“小宇宙”,指药物在其内发生各种物理、化学变化反应,并最后和合生成丹药的密闭空间。故,丹家往往把“鼎”称作神室、中胎、混沌、鸡子等:“药在鼎中,如鸡抱卵,如子在胎,如果在树。但受炁满足,自然成熟。”[5]221上述意谓“鼎”及其内部空间是孕育、生成金丹的宇宙子宫。

在炼丹术中,这个“小宇宙”实际上是一个药物反应容器。据陈国符先生研究,“丹鼎”有一个演进过程:“两汉以来之上下土釜至梁代称鼎。在唐代或更早上下土釜密封,称神室。唐代鸡子形之鼎称混沌。唐代产生砂合子、磁合子。由此观之,上下土釜、鼎、合子、匮合、神室、混沌,名异而实同。”[15]51因此,在具体结构上,“鼎”一般为上、下土釜密合而成,或小合子放在大合子中。“鼎”的具体制作材料有金、银、铜、铁、陶、土,以及鸡蛋壳等,其造型式样亦多样不一。以下(图2~图3)是陈国符绘制的两幅丹鼎结构图,可参见之。

图2 《太清石壁记》铁釜瓦盖式[陈国符:《中国外丹黄白法考》,第26页]

图3 《玉清内书》鼎式[陈国符:《中国外丹黄白法考》,第40页]

从相关文献看,道教丹家所用丹鼎多为土釜或铁釜,尤以土釜较为普遍。此或因土釜材料造价便宜,且“土”本身属五行成分之故。值得注意的是,土釜所用之“土”的制作工艺颇为复杂,往往要在土泥中涂抹、掺入各种药物(金、银鼎之类,也许多用的是药金、药银),然后进行烧炼。按《黄帝九鼎神丹经诀》载“作赤土釜法”秘诀:

“取鸡肝赤土黄色者,细捣绢筛蒸之,从日一至日中下之,取薄酒和之为泥,捣令极熟,以作土釜三合六枚者,正用数也。又别作三合六枚者,旁试乾与不乾之作也。随药多少,任意作之。通令厚五分许,阴乾三十日,小者容八九升,大者容一斗半。亦云厚三分,晒烧极令大乾。次用檞树白皮三十斤,细判,以水三石煮之一日,去滓煎取一升,其色赤黑,名曰檞漆。釜数若多,随数若多少,加增涂土釜表裹,即坚劲不破,入火不裂,此是神丹土釜秘诀。”[12]815

另外,道门中还用药金、药银来制作各种鼎釜。如,唐陈少微《九金还丹二章》载:“夫大丹炉鼎,亦须合天地人三才五神造之,其鼎须七反中金(药金)二十四两,应二十四气……其鼎须八卦十二神定位,然后将其合了紫金砂(药金)入于鼎中。”[16]25又,元代《庚道集》明确载,用药金铸神鼎,入药,封固,“再入大铁鼎内,封固”。[17]503

从技术工艺角度看,道教丹家之所以用“药”来制鼎,主要有两个方面的考虑:一是药物的掺入,可与鼎内药物发生反应,乃所谓“子母之法”;二是所制“丹鼎”(包括各种材料的鼎釜)要保证烧炼丹药时不拆裂,实际上是在试验制造各种耐火材料。故,其中尤“以土为釜,其法最难”,“古人重之不传授”。[12]814然正因如此,古代丹家在实验过程中发明了许多耐火固剂材料,例如六一泥、中黄密固泥(加盐黄泥)、中玄黄药等。

3.2 “炉”的制备

丹炉是炼丹过程中最为重要的核心设备之一:“炉者,是鼎之匡郭也。鼎若无炉,如人之无宅舍城廓,何以安居?故炉以绕鼎,收藏火气。”[5]221李约瑟提出,“香炉应该当作炼丹炉的祖先之一”,“而在所有庙宇内,甚至现在仍居于突出地位的香炉,在古代对于要用火达成天然物质的奇异变化者,曾经是最重要的激动力之一”。[18]237-238

具体来看,道教丹炉的制作工艺和式样,确实非常精湛周密,且丰富多样。按相关文献记载,典型的丹炉,一般是用“土砖”制成,呈圆桶状,著底用木板,前开火门;炉下用铁条若干不等,用以隔炭火,炉内置木炭或火灰,同时有具体尺寸比例规定:

“以净土砖十余个,砌炉一座,高二尺,上圆下方。炉中一尺五寸。下用铁条七根,隔炭火。隔下留风门五寸,炉口阔一尺。炉中约盛炭五斤为准。候乾。

用土砖十余个,砌炉一座,高二尺,上圆下方,著底用木板。炉中约盛炭五斤为准,炉内高一尺五寸,下用铁条七根作隔眼,隔下高五寸,作风门,泥之,候乾方用。”[19]34

从以上两条记载看,道教丹炉的形制、规格已较为统一、规范。关于丹炉的具体尺寸、造型设计及其摆置情况,宋代《修炼大丹要旨》所载的“九还既济炉图”(图4),有着更详细的说明:

图4 九还既济炉图及复原图[左:《修炼大丹要旨》,明正统道藏内府刊本;右:陈国符:《中国外丹黄白法考》,第40页]

“炉置中室,圜象,炉之南,其制外圆内方。圆径一尺四寸,方径一尺二寸,中深七寸,为铁栅以限,上下通身高一尺五寸,外作三级,每级高四寸,阔三寸,下级阔加倍。究其南面之下地,通虚至栅,以便出灰。上一级书五行,南火,北水,东木,西金,土居於中。次二级书八卦,震东,巽东南,高南,坤西南,兑西,乾西北,坎北,艮东北,后天位。次也下级为呈道火,下时步三匝。于上炉南,设香几,圜象。北后坐榻,一主人日守坐于上。具炒煮所用器物,皆列置左右两旁。”[20]147

此外,道教所制各式丹炉,还有诸如既济炉、未济炉,以及作为水银蒸馏器的抽汞炉等仪器设备。如图5所示:

图5 道教各式丹炉[《丹房须知》,明正统道藏内府刊本]

3.3 “坛”的建造

炼丹术中的“坛”,亦称“丹台”,实为支撑丹炉的架座或灶台。丹台的设计,具有浓厚的道教宇宙学仪式理念,但其实际功能是作为丹炉的座架台子来使用。丹坛的基本结构为上、中、下三层,对应天、地、人三才,四围往往刻有五行八卦、天干地支等符号,一般取丹地的净土建造。如,《云笈七签·金丹部四》载:

“于西南申地取净土,先垒土为坛。坛高八寸,广二尺四寸,坛上为炉。炉高二尺四寸,为三台,象通气。上台高九寸,为天关,九窍象九星;中台高一尺为人关,十二门象十二辰,门门皆须具扇;下台高五寸为地关,八达象八风,其炉内须径一尺二寸。然致鼎于炉中,可悬二寸,下为土台子承之。其台子亦高二寸,大小令与鼎相当,然后运火烧之。”[17]25

值得注意的是,丹经《感气十六转金丹》描绘了一幅丹坛、炉、鼎,及相关配套设施的炼丹设施图(图6)——“丹台式”。

图6 《感气十六转金丹》“丹台式”[明正统道藏内府刊本]

从图6看,丹坛为三层,并有具体的尺寸规定。坛下埋辰砂二十四两,作为镇坛;坛上则置一灶(即丹炉),灶内安一药鼎(即神室),鼎上覆一屋盖;丹炉右侧置一剑和镜,左侧则为“看丹人”。可以说,这几乎就是一幅完整的炼丹实验设备图式,其中内涵十分丰富的知识、工艺内容。

4 火候:实验过程的展开及工艺控制

丹药的具体烧炼过程,乃所谓“火候”,亦称为“转”或“制转”——“火候者,修炼之法程也”。[21]337此一环节,实际上涉及药物、烧火、添水、温度、时间等因素的变化过程的控制,其工艺涵量十分烦琐复杂。古丹经云:“凡修丹,最难于火候也。”[5]222又有:“至于火候,有文烹、有武炼,有下手、有休歇,有内外、有先后,有时刻、有爻铢,有急缓、有止足,一步有一步之火候,步步有步步之火候,变化多端,随时而行,方能有准。若差之毫发,便失之千里。所以最难。”[22]534

一般而言,古代丹家往往把丹药合炼、生成的进程归纳为七返、九转或九转十六变等环节,但是,丹药合炼的实际变化过程,其实是随时、持续的。因此,炼丹者必须一直进行观察,并按照变化情况及时进行药物添换、水火调节、时间控制等。所以,古代丹家特别强调炼丹的艰苦性,炼丹者必须有坚定的毅力和吃苦耐劳的精神。极为重要的是,道教丹术的烧炼过程,必须依照“天道”运行的次序进行。也就是说,作为小宇宙的炉鼎里的药物变化过程(内火候),要与整个大宇宙运行的时间次序相匹配(外火候),促使二者契合一致,才能合成真正的“金丹”:

“外火候,攒簇五行,和合四象;内火候,沐浴温养,防危虑险。

运用时刻在鸿蒙将判、阴阳未分之际;煅炼神功在天人合发、有无不立之内。

夫攒簇五行,和合四象,是盗天地之生机、窃阴阳之祖气,回斗柄而转天枢,开坤门而塞艮户,其妙在乎积阴之下一阳来复之时。此时与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶,所谓一年只有一月,一月只有一日,一日只有一时者是也。”[22]534

如此,对“火”及温度的时间性控制,是关键因素。而此过程背后,实乃蕴含着极为复杂的知识、工艺内容。

4.1 攒簇五行

所谓“攒簇五行、和合四象”,实际上就是把大宇宙的四时、五行结构及其运行时序,进行同构性地转换、浓缩,使之成为小宇宙(即炼丹炉鼎)的时空结构与次序,用以标志和控制丹药的变化、生成过程。对此,古代丹家乃借用易经卦爻、天干地支的象数体系来进行描述(图7)。如此,大宇宙的空间被浓缩成为“丹鼎”小宇宙的内部空间;而大宇宙的时间,则被浓缩成更小维度的“时间结构”——“攒簇周天大数,以合年月日时,随顺阴阳抽添水火,使龙精渐垂于鼎内,金液流畅于胎中”;“年中随月变,日内逐时移,四计(季)如同处,三神似有知,火金真秘诀,此外更何施”。[23]55有学者指出:“用一月乃至于一年的时间量度去标识火候,将一次化学反应(一转)或元气在体内的一个循环视作自然时间的一月或一年,又是在观念上将时间尺度以不同比例浓缩了……仅此而言,其科学观念史上的价值,也是不可忽视的。”[24]234其实,中国古代炼丹术可谓一种具有宇宙学意义的“实验”;而道教的这种时间同构性描述和控制方法,颇具中国文化思维的独特性,或蕴含着对今天乃至未来科学在时间观上的思想启发性。

图7 a:参同契大丹火候攒簇周天火候图

图7 b:参同契大丹火候金火相交生药图[《古文龙虎经注疏》,明正统道藏内府刊本]

4.2 用火技术

在具体的丹药烧炼过程中,最为关键的是如何掌握、控制“火”及其温度大小的问题。为此,古代丹家在炼丹实验过程中,积累了大量的“养火”“运 火”经 验(图8),并总结出许多火候技术,诸如:“生药之火候”“采药之火候”“老嫩之火候”“急缓之火候”“用武之火候”“用文之火候”,等等。其具体的调火方法是“抽添水火”,即通过添水、进火、换火等方法,来调节火候大小。例如,《庚道集》载“打灵砂入鼎法”:

图8 养火合子图[《铅汞甲庚至宝集成》,明正统道藏内府刊本]

“将前砂炒了青金头,又乳二三千转,入鼎中,酸醋调赤石脂涂鼎上三山,次下水鼎盘,天地相合,如法固济口缝。一宿,入炉内盘中,入水炉中,着火水,勿令溢,火不欲高。初进火三斤,候水耗一二浅,次添上热汤。再进火一二斤,更候水耗三浅许,不住添汤,直候打得五个时辰。次又上火五斤,一煅,候煅至一十五斤,火足煅绝。寒炉取出,具造法如后。”[17]490

因此,为保证火候的适宜,古代丹家对炼丹燃料的选择,颇为讲究。譬如,文火多采用谷糠、粟糠、马通(马粪)、苇荻、干牛粪、腐草、软木柴,以及各种植物燃料等;武火,则一般用木炭(为满足高温要求,往往用“去皮净炭”,即“白炭”),且在冶炼不同药物时,按温度要求而采用不同木炭:“金用柽柳木炭、松柏石炭、土壃木炭”;“银铜铁一种,用刚木炭,锡用松木易得”。[12]823有时,丹家甚而对木炭的产地、品种也有严格要求。如宋代丹经《寒林玉树匮法》中所

用的木炭:“须用严州建德县(地名虑慈)表好白炭,如鹿角打不断者为佳,他处皆不中用也。”[19]441此外,丹家还用各种火灰,诸如纸钱灰、煻灰、虚草灰,以及竹叶、茅草、桑叶等来养火。

值得注意的是,道教炼丹所采用的具体运火方法,亦极为灵活多样,包括煅、爇、炮、煿、燠、炀熁、煴、灸等手法。“煅”,是加大火或猛火,炼丹时往往以之“断烟成汁”,[5]231即溶解药物。“爇”,指烧火,似为加热烧出明火,以“烧爇五金八石”。[25]491“炮”,是用炭火烘烤加热。“煿”,亦为烘烤、烘干之义,用武火。“燠”,一般指用文火加热、燠热,不用高温。“炀熁”,是指用微火加热,使得丹鼎仪器设备透干、烘干。“煴”,是加温,用文火,“用马通煴之”。[26]765“灸”,指灸烤、烘灸,以武火熔化药物。

按上可见,炼丹术的“火候”环节,不仅蕴含着极为复杂的古代宇宙学、药物学思想和知识,同时也聚集了大量的温度、时间计算和知识描述,以及用火、燃料的技术工艺等,乃集中体现了炼丹术的实验性特征。

5 开炉:实验结果的检验及规范

所谓“开炉”(亦称“开鼎”),是指待丹药合成之时,打开炉鼎取出丹药,并对其加以查看和验证的最后环节。古代丹家对于开炉取丹,亦甚为谨慎严格。开鼎时,“须斋戒沐浴,各披道衣,顶星冠,面南,跪捧药炉,焚香净身”。[9]61这一方面是因为炼丹的任何一个环节,都必须遵守阴阳五行的宇宙运行次序;另一方面是因为许多不“合格”的丹药皆有毒性,故须特别仔细查验之。

就相关文献记载来看,古代丹家对所合“金丹”的形态、质地、色泽、气味等,都有“客观”的标准。例如,《固气还神九转琼丹论》记载:“月开鼎,取丹胚,看其色碧绿光明则妙,若紫赤色未及,再运火符七日,得碧绿光明色方妙。皆过得其气交,真种子也。其白金宛然无动,分两无亏,如折些小,并不妨碍。此是过得其真炁也。”[27]161《参同录》云:“凡开鼎取药之时,勿令妇人鸡犬见之,所飞鼎上白者紫金丹,赤为龙虎丹,鼎周四面者为大丹,中间白如鱼鳞片者,名神符白雪。”[9]61《感气十六转金丹》讲到“开炉出砂合,取混沌开看”,甚而对五品还丹,分别做了具体描绘:第一品名曰龙虎大还丹,其丹结于混沌顶,如紫金;第二品名曰神符白雪丹,结于混沌四畔,色如美玉;第三品名曰金液小还丹,其丹结于混沌四畔,如紫金;第四品名曰紫游丹,其丹结於丹鼎四畔,紫色;第五品名曰紫金丹,其丹只在混沌底成,紫金色。[28]136

值得一提的是,南梁著名高道陶弘景在炼丹过程中:“凛然如斋戒,自摄心转炼,弥能谨笃。至于燃鼎,用阳燧日中取火,盖其精如此;性少睡,未尝昼寝,夜坐往往及晓,常于月明读书,乃是为积烟所熏。”[29]506他多次验证自己所炼的金丹,皆严格按照标准进行检验,开鼎验丹,皆否定了自己所炼金丹的“成功”。如:

“天监五年春正月旦开鼎,唯近上二黄轻华已飞,其余丹青始绿边焕赤也。

九月九日复营,自起火鼎,多细坼,兼山中雷震,虑精华惊歇,更加补治,不敢烈火也。限竟开鼎,复无成。

自南霍还,鼎事累营,皆不谐。乃非都无彷佛,每开鼎,皆获霜华。门人会谓此为成,先生验丹家说,云:琅玕丹成,其飞华光彩三十七种;曲晨丹成,其飞华百杂乱色,光照流焕,玄黑徘徊;太清金液丹成,其飞华状奔月坠星,云绣九色,其气似紫华之见太阳,其精似青大之映景云;九转丹成,则飞精九色,流光焕明,不尔未成也。累年所得,皆轻华霏霏,或光明廉棱如霜雪,无杂色。十八年所获严锷,光华过于前者,皆似五六出华,剑锋鸩齿,而下滓枯磕浃黑,碎之如星,焚作朱黄烟黑。当犹火势或羸或猛,朱黄不得飞书。”[29]507

由此可见,古代真正的丹家,对于炼丹结果的检验和查实,是非常严谨、客观的,其体现出一种突出的实证和实验精神。

6 结论

按文章考察可见,中国古代炼丹术实际上已形成了一套比较严格、规范的实验活动程序。其“择友-择地-筑炉-火候-开炉”的程序模式,可谓一种具有普遍性的炼丹实验活动方式。这种实验活动模式,虽然还夹杂着古代道教的神学仪式内容,但其同时也发挥了一种“理论”或“实践”范式的作用,客观上对炼丹实验活动的形成具有架构性的功能。

更为重要的是,古代道教炼丹术的实验活动,其实是内涵着大量实证知识、工艺技术的实践载体,其中几乎囊括了中国古代核心的知识、工艺技术。而古代炼丹家们通过实验性的炼丹活动,不仅传承、运用着这些知识和工艺,而且更激发着他们获取新的知识,进行工艺技术的发明创造。对此,历史已经充分证明这一点。正因如此,我们可以说,炼丹术是中国古代科学技术的主导性载体。而不论任何时代,科技的发展和进步,始终依赖的一个前提条件,就是实证和实验的认知与方法。