吴冠中:“风格是作者的背影”

2021-08-16李怀宇

李怀宇

我对吴冠中先生的文章向来佩服,对其画作的观感却有变化。读毕先生的自传,再看他的画作,别有会心,深信那是当代不可多得的妙品。从此时时留意吴氏作品,并萌生了访问吴先生的念头,可惜托朋友致意,得知他当时身体并不太好。

吴冠中的艺术起点是杭州国立艺专。校长林风眠身后是大师,生前却颇为坎坷。林风眠培养的学生,在法国的赵无极、朱德群早负盛名,留在国内的吴冠中、苏天赐也自不凡。

一年春节后,我打电话到吴冠中先生家,恰是吴先生接了电话,听得出他中气十足,欣然约定北京相见。我如约来到方庄吴家,见家中简朴,与其他文化老人的住所并无大别。我却心生感慨,毕竟见识过太多画家的豪宅,而吴冠中的画价可谓“当代第一”。

吴冠中先生给我第一印象是“诗人”,而非“画家”。叙了几句家常,吴先生便急切地问我前一天拜访过的杨宪益先生身体如何。我们的共同话题是杨宪益先生的打油诗,吴先生随口背出几句杨先生的诗,又说:“有一个英国美术评论家叫苏立文,跟杨宪益当年是同学。苏立文去看杨宪益,杨宪益把我送他的一张画给苏立文,苏立文一看,觉得这张画价钱太贵,不肯要。”

吴先生又回忆起老师吴大羽晚年喜欢写诗胜于画画。“美是心灵的灵感,像诗一样。画家就像诗人,但是社会不太需要诗人,因为诗人用处不大,社会也不培养诗人。诗人自己有才华,努力创造了诗,震撼了社会,大家才重视诗人。绘画也是这种情况。我现在更重视的不是技术,我觉得技术容易学,三四年就可以学会了,但是那种灵性、灵感、境界,往往是不容易达到了。技法可以一步步往上面走,每一个阶段可以用不同的方法,但是最终的目的是进入殿堂,这个殿堂是人文的殿堂,也可以说是诗的殿堂”。

【与杭州艺专“一见钟情”】

话题一旦深入,吴先生不失本色。他说:“我这个人嫉恶如仇,对一些讨厌的人就是非常讨厌,当然喜欢的人就非常喜欢。”正因这种性格,多年来,“笔墨等于零”“一百个齐白石比不上一个鲁迅”等“吴氏话语”常常为人提起。我问:“有没有留意这些观点引起的争论?”他说:“我心里很坦然,我觉得我讲的都是真话。”

我最感意外的是他对徐悲鸿的评价,相关访问稿公开发表后,曾引起了一场大争论。记得几天后,我恰巧赴一个画家的饭局,话题焦点竟是吴冠中的谈话。我顺便约了同座的画家杨之光接受我的访问,杨之光是徐悲鸿的学生,他的谈话算是对吴冠中的回应。这一来一往,画坛不免热闹了一阵。

回想吴冠中评徐悲鸿,自有渊源。1919年,吴冠中生于江苏宜兴。有意思的是,徐悲鸿1895年生于江苏宜兴,按中国传统是“老乡”,而且是相隔一辈的留法学生。然而,这两位老乡所受的艺术教育迥然相异。

1935年夏天,吴冠中为浙江大学附设工业学校电机科学生,在全省大中学生暑期军训中与杭州艺专学生朱德群相识,结下了深厚的友谊。一个星期天,朱德群说:“我带你去参观我们学校。”吴冠中在中学时爱好文学,对美术兴趣一般,到了杭州艺专一见,大吃一惊:“好像孩子诞生以后,一睁开眼睛,这个世界是那么美丽!一见钟情,很快就入迷了,后来念念不忘。”一年后,吴冠中有违父命,考入杭州艺专预科。校长林风眠从法国留学归来,当时师生们说:“我们是法国艺术学院的分校。”

吴冠中虽不是林风眠的入室弟子,但其中西融合的艺术新路对他影响很大,他们之间的感情很深,因此也可以说吴冠中是林风眠的学生。中国画家吸收西方绘画主流的一般是写实手法,如徐悲鸿。但林风眠却取法自印象派等现代西方绘画精髓,如塞尚、高更、马蒂斯、毕加索等,是一条拓荒之路、孤独者之路。他给学生毕业纪念册上题的“为艺术战”,即与庸俗战、与因袭保守战之意。

抗战胜利后,林风眠回到上海,为吴冠中结婚画了紫藤小鸟,画面温馨轻松。1961年,林风眠在中国美术馆举办过一次展览,画的是高压线、幼儿园的儿童、捕鱼的渔民、收获的人们,一派欣欣向荣的场景。后来,林风眠申请出国探亲,与家人团聚。临行前,吴冠中赶到上海与恩师话别,林风眠对他说:“我到法国后,将尽力做点中法文化交流方面的工作。”出国前,他给吴冠中寄了一幅画,画的是苇塘和归雁,青蓝色调。吴冠中回复了四句诗:

捧读画图湿泪花,青蓝盈幅难安家。

浮萍苇叶经霜打,失途归雁去复还。

吴冠中评价道:“中国的传统美术中,有因循守旧、注定要被淘汰的一面。不改变的话,艺术会失去该有的活力。所以五四以后,林风眠、刘海粟引入了西方的艺术,林风眠的观点是走中西结合的路子,同时他身体力行,刘海粟也比较开放,愿意接触西方的东西。徐悲鸿则反对西方的現代绘画,他的观点是要写实。”

吴冠中回忆,中学时代的他看报纸,报上常有徐悲鸿与刘海粟二人商榷的文章,徐志摩也曾参与进来。“刘海粟的上海美专是私立学校,风气比较开放,影响也大,培养出了很多学生。更开放的是在杭州的国立艺专,林风眠起主要作用,因为是国立学校,有经费,教授一个月三百块大洋,当时的画家是没有这种待遇的,所以学校可以请到最好的教员,如吴大羽、潘天寿,还能高价请法国、英国的教员,所以杭州艺专很‘傲,觉得徐悲鸿的东西格调不高。杭州艺专的老师和学生,与徐悲鸿的艺术观念是完全不同的。”

吴冠中认为,这些不同艺术观念的碰撞,对后来中国美术的发展有重要影响:“在我们的中学时代,很少人关心美术、音乐、体育,整体的美术水平不高,甚至在知识分子中间,有不少人还是‘美盲,现在提倡‘德育不能代替美育,这是很好的。美是提高人的精神、思想质量的。道理上大家都清楚,但在那时,一般民众还不大具备辨别的眼光。”

“美术的功能像诗一样,它的主要任务是创造美,创造精神世界。徐悲鸿可以称为画匠、画师、画圣,但从他的作品上看,他对美的理解有偏差。现在中国美的道路上要创新,传统有很好的可供借鉴的东西,但如果完全是临摹、抄袭,我们就受害了,因为画家要创新的话,要推陈出新,要‘推。旧的不去,新的不会起来”。

【一生推崇鲁迅】

我对吴先生说:“如果当年没有到法国留学,您的艺术会是另一番面貌。”吴先生笑着表示同意:“在法国呆了几年以后,我完全理解,欧洲的高级艺术跟我们古代的好东西道理是完全一样的。所以我回国以后讲,中国古代优秀的东西和西方优秀的东西是‘哑巴夫妻,虽然语言不通,爱情是甜蜜的。我到今天还是这样看,中国的好东西跟西方的好东西太相近了。”

1946年,吴冠中考取公费“中法交换留学”,1947年赴法国巴黎国立高等美术学院留学。同行赴法留学的熊秉明是数学家熊庆来的儿子,毕业于西南联大哲学系。初到巴黎,吴冠中在三天之内把主要的博物馆看了一遍。一年后,吴冠中转入法兰西学院的院士苏弗尔皮教授门下,大受启发。吴冠中说:“苏弗尔皮教授的几个观点使我很惊讶,他说:艺术有两路,‘小路艺术使眼睛舒服,‘大路艺术是感动心灵,不仅好看,而且震撼心魂。他区别作品,一种是美,一种是漂亮,我们习惯说:‘很美,很漂亮。他认为美与漂亮不是一码事,漂亮是表面的,不是美。美是构成,是整个结构的美。苏弗尔皮教授的画也很好,气魄宏大。跟他在一起很有好处,他每一次讲话都指出你的要害,他一看你的画:‘漂亮啊!这是贬义的话。他教的不是方法,而善于在观点上启发。比如有一次,一个女模特坐在那里,她个子比较高,上身比较长,头比较小,教授便问:‘你们看对方是什么感觉?学生都说不出来。他说:‘我看是巴黎圣母院!”

在巴黎,吴冠中、熊秉明、赵无极、朱德群日后都卓然成家。朱德群与吴冠中是故交,两人在杭州学生集中军训营相识,从杭州到重庆,再到南京,十余年志趣相投。1947年,吴冠中考上法国公费留学,朱德群去了台湾。1955年,当朱德群来到法国巴黎,吴冠中却已回国。朱德群的油画蕴含中国山水画气韵生动的美感,他的抽象绘画有故国之音、乡土之色,抽象而又具象。吴冠中说:“朱德群画面的主要构成因素是动,每幅画都是一部运动的和声,他将运动的节奏之美统一在和谐的色调之中,让人隔着水晶看狂舞而听不到一点噪音,粗犷的力融于宁静的美。”朱德群的作品大都没有命题,只有一幅画是他自己命名的,便是《怀乡》。

吴冠中的朋友,还包括后来被影视一拍再拍的潘玉良。吴回忆:“潘玉良是很好的人,但是画卖不掉,所谓的‘世界知名画家,这样的画家在巴黎不知有多少。客观地讲,潘玉良的画不算好,她和常玉比差很多。常玉的画相当不错,有格调,有性格,我觉得中国人将油画画到西方去的,常玉是第一个。常玉开始时是花花公子,腰缠万贯,后来钱花光了,有时作画,有时不画,非常自由任性,完全是艺术家的个性,最后在穷困潦倒中去世。他的画不值钱,当时卖几个法郎一捆。当然现在价钱很高,由一个台湾画商买下了。潘玉良的画经常卖不掉,生活很困难,她住在一个贫民区的五楼,自来水只能到四楼,五楼是后加的,不通自来水,我星期天去她家玩,还帮她提水。潘玉良性格豪爽,心地纯正光明,虽然画风稍微俗了一点,但是为人处世很像大姐,是很好的。”

1950年,吴冠中与熊秉明等人曾为回国与否进行反复讨论。熊秉明后来总结,“不回”是为了更好地学习西方绘画技术——从事艺术工作必须先掌握成熟的技巧,没有足够的技巧,不能得人信赖,如何回去展开工作,总不能像某些留学回去的人,拿着半生不熟的西洋艺术蒙骗中国人。熊秉明考虑,在理工科上,“学成”有个较确定的标准;在艺术上,“学成”是什么意思?在西方学了一套技术,这技术很可能不是国内所需要的。在西方崭露头角,为那里的艺坛所赏识,但这样的作品和中国土地上生活的人需要的艺术有什么关系?回国后必定还有一长时期的摸索。“总之,未来是没有把握的,没有任何既定的可靠道路可循,只能凭每个人的直觉和预感、勇气和信心去做决定”。

熊秉明与吴冠中等人的不同之处,他是到法国一年之后,才由哲学转为雕塑专业的。他自认当时所学的初级水平的技术,回到国内根本做不了什么。而吴冠中的学习状态,已经不再完全局限于用在两只手上,他将多半的时间都花在“求知”上。

吴冠中回国的勇气与信心,来自于他想如鲁迅一样,帮助自己的同胞。1949年2月15日,吴冠中在给吴大羽的书信中谈到,他应在国家危难之际,尽自己的匹夫之力。“无论被驱赶在祖国的哪一角落,我将爱惜那卑微的一份……我似乎尝到了当年鲁迅先生抛弃医学的学习,决心回国从事文艺工作的勇气”。

后来,熊秉明送给吴冠中两件雕塑,一件为鲁迅浮雕像,1999年熊氏为北京大学百年校庆留欧同学会赠送作品的初稿;另一件是铁铸的牛,巨大的铁牛雕塑现在南京大学校园,表达的是鲁迅的“孺子牛”精神。两件作品都与鲁迅有关——鲁迅,是吴冠中一生最为推崇的人。

【“粪筐画家”】

有段时间,吴冠中一度停止了绘画、写作。

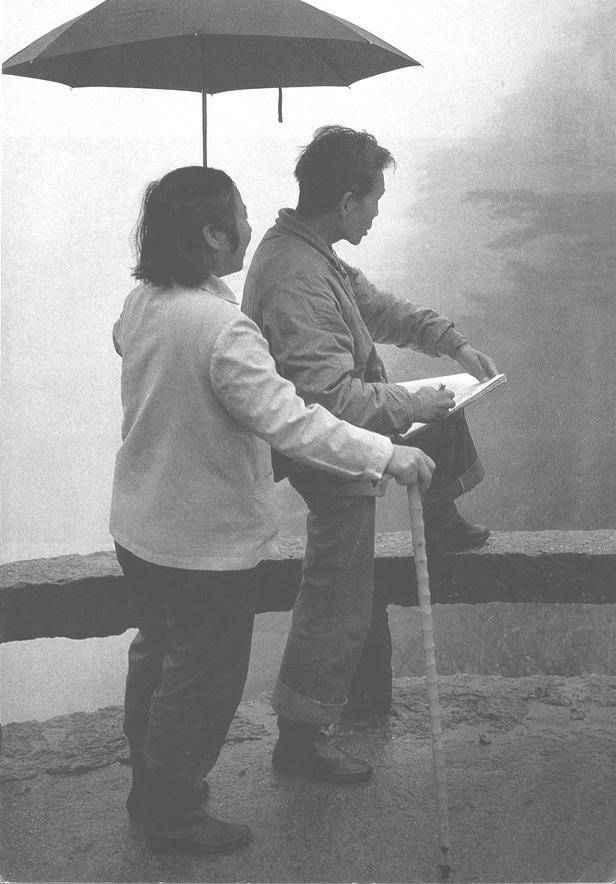

下放农村时,在劳动间隙,吴冠中常背着当地特有的一种粪筐,装着在村头商店买的马粪纸压制的小黑板,刷上一层胶,到处去写生,被学生戏称为“粪筐画家”。高高的粪筐卸下来,就成了画架,筐里装上颜料,连画箱都不用了。在粪筐上,他画出了村庄的矮屋泥墙、桃红李白、燕子筑巢、野菊花开。吴冠中说:“古代的画家我不知道,现代的画家,没有人像我有这么多写生。”“我珍视自己在粪筐里的画、在黑板上的作品,那种气质、气氛,是巴黎市中大师们所没有的,它只能诞生于中国人民的喜怒哀乐之中”。

当时,赵无极回了一次国,他指定一定要去吴冠中家拜访。可吴冠中家穷得连厕所都没有,他只能劝赵无极:“你来可以,但是到我家里不要喝水,我家里没有厕所,喝了水很麻烦。”后来赵无极聊得兴起,喝了很多绍兴黄酒,只能上街找厕所。

1973年,吴冠中被调回北京创作宾馆画。他骑上自稱“宝马”的自行车,驮着画板,迫不及待地在京城四处游走,用他的话说便是:“饿的眼,觅食于院内院外,枣树、垂柳、木槿、向日葵、紫竹院的荷花、故宫的白皮松……均被捕捉入画。又骑车去远郊寻寻觅觅,有好景色就住几天,画架支在荒坡上,空山无人,心境宁静,画里乾坤,忘却人间烦恼,站定一画八小时,不吃不喝,这旺盛的精力,这沉迷的幸福,太难得。”

1981年,吴冠中以中国美术家代表团团长的身份赴西非访问,途经巴黎时,与熊秉明、朱德群、赵无极会晤。熊秉明曾问吴冠中:“如果你不回去,一定走在朱德群、赵无极的路上,你后悔不后悔?”吴冠中说:“我不后悔。我们走的路不一样。我后来也免不了经历了许多,但是到了最后看,我愿意回来,还是今天的我。当时我走的时候,我和我的老伴感情好,山盟海誓,她说:‘你回来的成就,实际上是我的成就。”

2002年,法兰西学院艺术院投票吸收吴冠中为通讯院士。通讯院士只授予外国人,法国人则为院士。朱德群和赵无极均为院士,与吴冠中并称“三剑客”。吴冠中这样评价:“赵无极人很聪明,朱德群也很努力,画得也不错。我觉得他们是中国画家到了法国拿一点中国的味儿混在里面。在法国的花园里,可以开一朵玫瑰花,品种可能带一点中国的味儿。我完全不一样,我是回到中国的土地来重新长出的花草,我与他们之间已经没有可比性了。”

【“笔墨等于零”】

吴冠中晚年名声日隆,画价高涨,却从不失真性情,每每有惊人之语。

不管同意也好,反对也罢,艺术界总避不开吴氏观点。我当面问起吴先生对这些争论的看法,但见他一笑置之:“我心里很坦然,当时引起了争论,我还觉得很奇怪。我觉得很平常,这没有什么可争论的。”

“笔墨等于零”是“吴氏名言”。吴冠中对此这样解释:“我认为,脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零。这话怎么理解呢?两个层次:一,构成画面,其道多矣,点、线、块、面都是造型手段,黑、白、五彩,渲染无穷气氛,孤立的色无所谓优劣,品评孤立的笔墨同样是没有意义的。二,笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想情绪的表达,情思在发展,笔墨手法只有永远跟着变换形态。所以,脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。”

他还补充道:“现在社会上的画家很多,跟老师学一学,画个兰花,画个竹子,画个梅花,这几样东西,都是一样地画,没有绘画能力,说穿了,这不是画家。因此他靠的是笔墨,要是把笔墨拿掉,那就等于把他的生活打掉了,把他的饭碗打掉了。”“笔墨本来是手段,但是现在逐渐形成了一个习惯,就是用笔墨来衡量一切,笔墨成了品评一幅画好坏的唯一标准,这就说不过去了。每个时代、每个时期的笔墨标准不一样,怎么衡量?比如唐和宋的笔墨就不同,到底哪个比哪个好呢?不好说。笔墨要跟着时代走,时代的内涵变了,笔墨就要跟着变化,要根据不同情况,创造出新的笔墨,为我服务。”

吴冠中又对石涛、八大山人作了深入的研究。他说:“石涛是中国现代美术的起点。然而,另一方面,他又是中国传统画论的集大成者。”“一本《石涛画语录》,大家都觉得是了不起的东西,但是没有几个人能读懂。我原来也不懂,但后来通过一个契机,对此恍然大悟。石涛的主要观点是‘一画之法,大家有各种各样的解释。其实很简单,即石涛非常重视感受,就是现在讲的感觉、灵感。感受是非常重要的,要用不同的方法画出来,同样的方法画不出同样的感受来,而且每一次的感受不一样,因此每一次的方法不一样。石涛讲,这就是‘一画之法,并不是具体的方法,是根据不同的对象不同的感受造出不同的方法来。”

“所以我说,西方艺术高的东西和中国古代高的东西,他们在艺术的感受、结构、境界、味道等方面,是完全相同的。我和李可染谈过这个问题,李可染在杭州的时候比我高几班,开始他也学过油画,跟水墨很不相同,这两个东西怎么结合啊?这就像一座大山,沙子在两边,互相不见,彼此很隔膜。但是你往山上爬,一点一点地爬,到山顶上了,喔,相见了,相遇了。他也持这个观点。”

吴冠中既画画,又喜欢文学创作。他说:“在19、20世纪,西方绘画发展到重视形式,重视视觉冲击力,他们觉得绘画中文学性的东西不是绘画,认为绘画纯粹就是视觉艺术。从他们的角度看有道理,但是我觉得是片面的,因为人是整体的,科学、文学、艺术都是一体的。钱学森、李政道这些科学家,都讲科学和艺术是相通的。因此我也想到文学与绘画的关系,过去我也反对,觉得绘画不要文学,但是现在我想法不一样了,我觉得人的思想是关键。”“我们中学时代都喜欢丰子恺,雅俗共赏,但是后来学了艺术,就觉得丰子恺画得很简单,不是美术。但后来接触了眼花缭乱、各式各样的东西,再看丰子恺,便觉得很亲切。现在看来,艺术和文学本身没有什么区别。比方说,我的老师吴大羽是绘画大师,但是到了晚年,基本上都在写诗,诗写得很有意思,他跟赵无极讲:我还是不想画画了,我想写诗,诗比绘画更有深度。过去有人讲,一切艺术都倾向于音乐,现在我覺得,一切艺术更倾向于诗,音乐也还在诗的殿堂里面。我觉得绘画要思考的问题,应该更多的是境界、思想。技术只是基础,艺术要看境界的高低,要是艺术学院的学生文化水平偏低,那将是致命的。”

晚年的吴冠中不再画“大画”,也表示不太关心市场:“画主要是情,必须是真情。太关心画价,一出来都是复制。我根本不知道我自己的画价。现在市场的‘心电图不准确,没有经过时间的考验,是不算数的。”他画“小画”、写字、写文章,更多的是思考一些新想法,希望用呐喊的方式告诉人们:什么是美。

纵观百年画坛,吴冠中是特立独行的艺术家,一生用笔打破陈陈相因的传统,努力融合中西之美,最终创造出自己的风格。吴先生有言:“风格是作者的背影,自己看不见。”如今望着他远去的背影,仿佛欣赏一幅隽永的画。

(作者系文史学者)