湘江沿岸传统聚落街巷空间形态研究

2021-08-14李晨曦周飞碟付予

李晨曦 周飞碟 付予

摘要 :传统聚落街巷空间作为人们交往活动的空间载体,在聚落发展的长河中发生着不同形态的变化。文章以湘江沿岸传统聚落街巷的空间形态为出发点,结合聚落的自然条件、人口迁徙和社会因素等方面分析街巷空间形成的主因,并通过对聚落街巷空间形态布局、肌理与尺度特征的梳理,為传统聚落街巷空间的发展和保护提供了重要的指导意义。

关键词:湘江沿岸 ;传统聚落 ;街巷空间形态

中图分类号 :TU982文献标识码 :A

文章编码 :1672-7053(2021)07-0125-02

Abstract :As the space carrier of people's communication activities, the traditional settlement street space is changing in different forms in the long river of settlement development. Based on the spatial form of the traditional settlement streets along the Xiangjiang River, this paper analyzes the main causes of the formation of street space in combination with the natural conditions of settlement, population migration and social factors, and provides important guiding significance for the development and protection of the traditional settlement street space through the combing of the spatial layout, texture and scale characteristics of the settlement streets and alleys.Key Words :Along the Xiangjiang River; Traditional Cluster; The Spatial Form of Streets

1 湘江沿岸传统聚落街巷空间的成因

1.1 江河聚村成巷

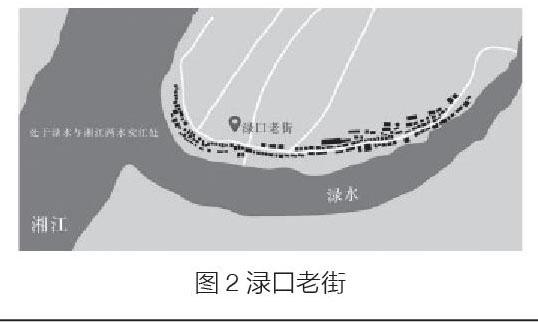

湘江直属于长江的七大支流之一,水系丰富,流经永州、衡阳、湘潭、长沙至岳阳的湘阴县,最后流入洞庭湖进长江。湘江沿岸传统聚落中地形、水源、气候等自然资源是聚落选址的重要参考因素。湖南衡阳祁东县归阳古镇(图 1),位于湘江中游北岸的冲击平原,地形开阔,清江、归阳河在此地汇入湘江。古镇水网密布,自然资源富饶,在该地形成了湘江上游最大的码头――归阳码头,成为了重要的物资集散地,也为归阳古镇提供了理想的交通、商贸、居住等条件 。此外,还有株洲渌口老街、湘潭窑湾老街和永州滴水村等传统聚落,其地理位置都处在河流的交汇口或弯道上。渌口老街(图 2)位于湘江与渌水的聚合处,水源充沛,资源丰富。渌水东来入渌口区,长达 50 余里。湘潭窑湾老街(图 3)和永州滴水村(图 4)都聚落于河流弯道处,呈典型的河流堆积地貌,河流水位浅,旱涝灾害发生频率较少。湘江作为传统聚落生存与发展的母亲河,众多船舶流经湘江的各个港口码头。自古以来,“有江之处必行船”,水路运输为聚落的形成与发展提供了必要条件。随着聚落的出现,水路运输愈发完善,大量来往的商船停靠在各个河岸临水码头,在带动湘江两岸经济发展的同时,影响着埠、村、镇、城的不断壮大。

1.2 迁徙兴村建巷

传统聚落街巷空间形成的另一个重要因素是人口迁徙。由于我国古代北方战乱不断,而湖南有着得天独厚的资源优势,因此成为了人口迁徙的首选聚集地。春秋战国时期,湖南进入秦、楚版图,湖南的治理范围从洞庭湖南岸,扩展到湘中、湘南地区,北方大量居民相继南下 [1]。南北朝时期,“湘州之奥,人丰土闲”的境况在湖南就已出现,黄淮人口大量逃亡江南地带。继唐“安史之乱”后,大量的窑工从北方迁至长沙,与当地的居民共同制窑,因此带来了大量的工匠和生产技术,促成了唐朝彩瓷的发展,进而形成了如今的长沙窑 [2],历史上人口迁徙的例子数不胜数。纵观两晋之间、唐末、北宋末年三个北人南迁的重要时期,湖南是重要的流经地。也正因为一次又一次的外省人入湘,为湘江沿岸聚落的形成带来了人口基础,并融合各地的生产技术、工匠技艺、风土人情、民风民俗、建筑样式等,促进了商埠、集镇、街巷空间的发展,改善了人们的生活水平。

1.3 商业拓村繁巷

随着聚落的发展和社会的进步,社会因素是传统聚落发展的重要条件。当社会稳定、民众安居乐业,且少受战争、旱涝、蝗灾等各种灾害时,传统聚落将得以迅速发展。

明清两代繁盛的商业发展水平与安定的政治局面推动了湘潭城的发展。起初,湘潭城依次沿江分总序称,沿江的九总河街以牙行居多,码头也多为行帮修建。随着河街商埠贸易的发展,街市逐渐向内扩张形成十二总正街,街中商肆、米行、土产杂货铺、庙宇鳞次栉比。由于该地水运发达,停泊于此的商船众多,促进了当地的经济发展水平,致使河街、正街的利用率饱和,商户逐渐搬于十六总后街居住,白天出摊买卖,夜晚则回到家中休息,属于“前店后宅、下店上宅”以店为家的生活方式。随着三条主街逐渐发展,进而形成了湘潭城的带状聚落。诚然,传统聚落的发展与社会安定、人民安居乐业是分不开的,也正如《人居环境科学研究》中提及的 :“人居环境由生态、经济、技术、社会、文化艺术五大原则构成”。五者间联系密切,环环相扣,在自然生态环境与人口经济稳定发展的状态下,社会因素对聚落的发展起着重要的作用 [3]。

2 湘江沿岸传统聚落街巷空间形态的布局

2.1 复杂型

以株洲朱亭古镇为例,明清时期有四条古街巷 :正街、桌子街、港街和后街(现后街已消失殆尽)。街道宽约 3—5 米之间,古镇老街呈“井”字状分布。同类型古街巷還有长沙乔口古镇,古镇以中河街为主街道,与衣铺街、上河街、雷家巷、沅家渡口等南北走向道路形成古镇的“井”字型道路交通网。此外,湘潭窑湾老街的街巷空间也属于复杂型空间布局。窑湾老街各个街巷与沿江西路平行,且垂直于各个小巷,街巷空间形似“鱼骨状”。以上三种为典型的复杂型街巷空间类型。复杂型街巷空间布局形式丰富,主街则以商埠贸易发展为主,而在各个巷道中也出现了书院、寺庙、古亭、古桥等集会场所。

2.2 单一型

以永州柳子街为例,街临愚溪北侧,街道以街为主干,巷为分支,形成叶脉结构。还有渌口半边街、永州滴水老街等,都属于这一街巷空间类型。均倚靠湘江沿岸水系的走势形成了单一型商埠老街。这种类型的街巷空间布局单一,居民大多生活在巷道两旁,主街则便于居民进行贸易活动和交通往来。因此这类街巷空间主街较为繁盛,多修建寺庙、宫殿等集会场所,而巷道较为安静,适合居民日常休憩。

3 湘江沿岸传统聚落街巷空间形态的肌理

3.1 自然生长型

自然生长型街巷空间顺应当地的自然环境,随自然环境的发展而自发演化而成。聚落通常依山而建、依河流流向而延伸,呈现出与山水浑然天成的街巷空间肌理。“自然生长型”街巷空间肌理,对于聚落民居的生活习惯、文化习俗有着重要影响。不仅古镇历史建筑受其影响,街巷空间肌理也随之不断演变。古镇每逢涨水期,沿江古街的历史建筑就会受损严重,商铺住宅会逐渐迁往地势较高的内圈街道,居民纷纷在房屋砌筑高 1.5 米,厚 0.3米的矮墙,用以防潮和防洪泄水。因此,街巷空间肌理随自然、人工的共同作用,像内聚拢 [4]。

3.2 规划生长型

规划生长型街巷空间则是依托于聚落宗族关系的发展演化而形成。该类街巷空间肌理由点、线向外扩张成群。如以宗族关系为纽带发展的岳阳张谷英村,随着社会的发展,张谷英村的人口在张氏宗祠建成后迅速增长,其聚落开始了以宗祠为核心发展的乡村聚落形态 [4]。人口的扩张导致聚落街巷空间不断向外延伸,张谷英村中心建筑区已接近饱和。街巷的拓宽和居住区的扩张,使其原本较为落后的聚落外围区域逐渐繁华起来。因此这类聚落的空间肌理随聚落的内部发展而发展,向外不断延伸。

4 湘江沿岸传统聚落街巷空间形态的尺度

4.1 开敞型

一般而言,传统聚落街道宽约 3—5 米,不同的街巷空间尺度也造就了不同的空间形态。例如开敞型街巷空间的代表永州柳子古街。古街始建于宋代,地处山水江河交融之地,地理位置优越。古街街道形态单一,街全长 300 余米,商埠之间街巷宽度达 4—5 米,相较于沿街建筑和街道宽度比而言,柳子古街商业区的街道宽度足够宽裕。两侧现存建筑为清末民初时期的民居住宅,有杂货铺、药铺和粮油行等功能。商铺大都采用阁楼式木结构、悬山顶砖木结构与五柱穿斗式梁架木结构为主,普遍开间窄、进深深,铺面之间以马头墙进行分割,不仅起到了装饰与防火作用,还将徽派建筑和湖湘建筑风格相互融合。

4.2 紧凑型

在传统的聚落中,还有一种街巷空间以紧凑、较为封闭的空间形态为主,这类街巷空间包含着由情感交流所引发的交往行为,相对来说是趋向于内向型、私密性的交往空间。较为宽阔的街道,有利于商埠贸易的往来。而较为封闭、窄小的街巷空间尺度空间更有利于邻里之间的联系,为其交流提供可能。古街宽度与沿街店铺的高度形成紧凑型街巷空间,在这种较为封闭、狭小的街巷空间,将促使交往行为的增加,使得传统街巷更具有归属感和安全感。

5 结语

本文针对湘江沿岸传统聚落街巷空间形态的研究,可以看出聚落的发展与自然、人口迁徙、社会等因素息息相关。因此在对于传统聚落街巷空间的探究和保护中,应结合聚落的自然生态环境,遵循聚落街巷空间形态发展的规律对其进行保护与更新 [5]。在聚落更新建设的过程中,应把握好原始聚落的空间形态布局、尺度、肌理等要素,以此创造出具有地方性文化内涵的聚落保护工程,延续湘江历史文脉,稳定传统聚落的历史根基,让聚落文化源远流长,熠熠生辉。

本文系湖南省教育部人文社会科学青年基金项目《湘江沿岸传统聚落景观形态及创新发展策略研究》(项目编号 :17yyjc760012);湖南省湖南省社会科学基金资助《湘江沿岸传统古村落文化生态数字化保护研究》(项目编号 :20YBA101)。

参考文献

[1] 吴正东.明清时期湖南人口与社会变迁 [D].华中师范大学,2012.

[2] 李伯华,郑年,刘沛林,等.传统村落空间布局的图式语言研究――以张谷英存为例 [D].中南林业科技大学,2012.

[3] 郑馨,张佳玉.东北地区历史景观保护与更新研究――以吉林乌拉街镇为例 [J].工业设计,2018(06):79-80.

[4] 王磊.新疆喀什噶尔古城传统聚落街巷空间形态研究 [J].湖南包装,2013(10):123-124.

[5] 付予,彭玥.湘江沿岸传统聚落的生存与重塑――以株洲渌口老街为例 [J].湖南包装,2018(6):81-83.