知识和真命题的关系

——回到金岳霖的《知识论》

2021-08-14桂海斌

桂海斌

《知识论》既名为“知识论”,首先就要理解什么是知识。金岳霖先生在书中两处给出了关于知识的明确界定:

第一,“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”a金岳霖:《知识论》,北京:商务印书馆1983 年版,第185 页。;

第二,“所谓有知识就是能够断定真命题”a金岳霖:《知识论》,第950 页。。

这两个定义也是国内研究《知识论》的学者们讨论知识的依据。冯契提出,“从所与抽象出概念,转过来又以概念还治所与,这便是知识”b冯契:《金岳霖先生在认识论上的贡献》,载《哲学研究》1985 年第2 期,第27 页。冯契在该文的脚注中指出,他将金先生对意念和概念的区分从略了。。按照冯契的观点,概念是知识的纽带,关联着抽象出它的所与和被它还治的所与。在《知识论》中,“命题是概念与概念底关联”c金岳霖:《知识论》,第336 页。。从这个角度来看,知识和命题因概念有了关系。胡军提出:“他(金岳霖)的答案就是‘有知识就是有真命题’。所以要了解什么是知识,就得知道什么是真命题。”d胡军:《中国现代哲学中的知识论研究》,载《哲学研究》2004 年第2 期,第54—55 页。引文中的括号及括号中内容“(金岳霖)”系笔者所加,下同。按照胡军的观点,真命题和知识的关系颇为紧密,理解真命题是理解知识的必要条件。与胡军不同,崔治中直接将知识和真命题视作是无差异的,他认为“在金岳霖那里,知识等同于真命题”e崔治忠:《金岳霖的知识概念及相关比较》,载《吉首大学学报(社会科学版)》2015 年第4 期,第21 页。。也就是说,在他看来,知识就是真命题,真命题就是知识。

从以上研究看,对知识和真命题的关系考察结论依次是有关系、关系紧密和知识等同于真命题。笔者认为,知识虽与真命题有着紧密关联,但不能简单地将知识等同于真命题。本文以《知识论》和国内学者对它的已有研究为基础,从构成命题的概念出发,致力于澄清知识和真命题的关系,说明知识应该被解读为有积极性的真命题。

一、从概念到命题

要研究知识和真命题的关系,我们需要从基础的命题概念出发。在《知识论》中,金岳霖先生对命题做了如下定义:

命题底定义就是思议内容之有真或假者,或意思内容中之肯定事实或道理者,或一句陈述句子之所表示而又断定事实或道理者,因此而为有真假的思议底内容者。f金岳霖:《知识论》,第831 页。

通过这段引文可以看出,命题是思议内容中的元素。所谓思议,指的是思想能力的一部分。金先生将思想能力分为“思”和“想”,“叫思为思议,叫想为想像”a金岳霖:《知识论》,第297 页。。思议之于知识的重要性在于:“没有思议根本没有知识,有思议才有知识”b同上书,第293 页。,也就是说,金先生把有思议视为有知识的必要条件。他接着指出:“思议底内容是意念或概念、意思或命题。”c同上书,第335 页。概念和命题既是思议的内容,那么它们和知识有紧密关系就是值得肯定的。为了理解命题的内涵,我们还需要对概念和命题的关系进行说明。

意念与概念底分别,从心理状态说,是前者比较模糊,后者比较清楚。从思议底内在的结构说,前者可以有矛盾虽然不必有矛盾,后者不能有矛盾。d同上。

这段引文明确地提出意念可以有矛盾,而概念是不能有矛盾的。就概念和意念二者的关系而言,“概念本身就是无矛盾的意念”e同上书,第351 页。。在《知识论》中,所谓的概念是没有矛盾的,不是说没有“矛盾”这一概念。

《知识论》中就有这样的一个例子,即“方了的圆”。方了的圆,既肯定了圆,圆总是有定义的,而它的定义牵扯到非方f在几何上,圆的定义是:“在一个平面内,一动点以一定点为中心,以一定长度为距离旋转一周所形成的封闭曲线叫做圆”。其中,封闭曲线就意味着非方。,因此方了的圆是一个矛盾。金先生指出,“我们现在承认‘方了的圆’是一矛盾,照本书(《知识论》)底说法,它不是一概念,可是它虽不是概念,然而它是一意念”g金岳霖:《知识论》,第342 页。引文中的括号及括号中内容“(《知识论》)”系笔者所加,下同。。

明确了意念和概念的区别,我们再来看它们各自的关联:“意思是意念与意念底关联,命题是概念与概念底关联。”h同上书,第336 页。就意思和命题二者的关系而言,“意思虽不必是命题,而命题总是意思”i同上。。

意思和命题也可以通过矛盾的有无来区分,金先生指出“从思议底结构着想,意思可以是根本无所谓矛盾的,也可以是无矛盾的,也可以是有矛盾的,而命题根本是无矛盾的”j同上。。也就是说,《知识论》中所谓的命题是没有矛盾的,有矛盾的就不是《知识论》中所谓的命题。当我们在讨论命题的矛盾时,实际上是在说两个命题之间的关系。比如《知识论》中提到的,“‘他是好人’和‘他不是好人’,是相互矛盾的命题”a金岳霖:《知识论》,第303 页。。而相互矛盾的命题不会同时存在于思议之中,因为“矛盾不排除,思议根本就不可能”b同上书,第416 页。以“他是好人”和“他不是好人”为例,认知主体不能同时思议“他是好人,并且他不是好人”,否则思议就会被取消。但是,认知主体可以在不同的时间分别思议“他是好人”或“他不是好人”。。

值得注意的是,说命题根本是无矛盾的,不是说没有假命题:“请注意,假命题的确是命题,命题不因其为假而中止其为命题”c同上书,第845 页。。在排除了思议中的矛盾后,我们仍可以继续谈论思议内容中的假者,也就是假命题。譬如,赵高指着一头鹿说,“它是一匹马”,那么赵高就说了一个假命题。“它是一匹马”并不是说赵高所指之物既是鹿又是马,而是说所指之物非鹿是马,错误在于将“马”的意念引用到了所指之所与“鹿”上。因此,“它是一匹马”虽是一个假命题,但不是一个矛盾。

有了以上认识,我们就能清楚地看到命题定义所表达的内涵。就《知识论》给定的命题范畴而言,倘若对命题进行划分,不会将命题划分为矛盾命题和无矛盾命题。因为矛盾被剔除在了思议内容之外,所以命题根本是无矛盾的。确定了这一点,我们再来看命题的划分,或将命题划分为积极性的命题和消极性的命题,或将命题划分为真命题和假命题。对命题的划分,将作为笔者进一步澄清知识和真命题的关系基础。

二、知识是有积极性的真命题

实际上,将知识等同于真命题的误解是由于忽视了命题有积极性和消极性之分所导致的。

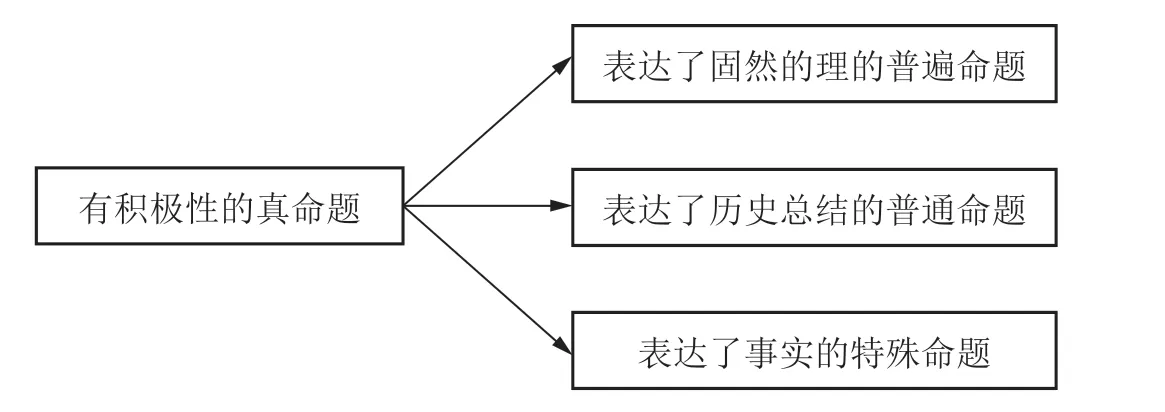

图1

根据金岳霖先生对命题的划分,命题既可以被划分为真命题和假命题,也可以被划分为积极性的命题和消极性的命题:“这里所说的积极性是对于这样的世界或这个世界有所肯定或有所否定;所谓消极性是对于这样的世界或这个世界无所肯定也无所否定”a金岳霖:《知识论》,第40 页。。依据这样的划分,命题似乎可以被分为有积极性的真命题、有消极性的真命题、有积极性的假命题和有消极性的假命题。

然而,在《知识论》中,没有所谓的有消极性的假命题。倘若一个命题是假命题,那么它不会是一个矛盾,因为矛盾已经被排除在思议内容之外了。既然没有矛盾,那么一个假命题也是对这个世界有所肯定或有所否定的,根据积极性的定义,它也是一个积极性的命题。比如,我们已经提到过的,赵高所说的“它是一匹马”是一个假命题。根据积极性的定义,赵高对其所指之物(鹿)作出了肯定,于是“它是一匹马”就是一个有积极性的命题,只不过该命题同时也是一个假命题罢了。

通过以上分析可以看出,即使依据真和假、积极性和消极性对命题进行划分,命题也只能被划分为有积极性的真命题、有消极性的真命题和有积极性的假命题。有积极性的假命题自然不会被视作知识,那么可能和知识相关的命题,就只剩下有积极性的真命题和有消极性的真命题。在金先生看来,有消极性的真命题与知识无关。换言之,有积极性的真命题才是金先生所谓的知识。

凡不是逻辑学或算学所需要的都是有积极性的命题。b同上。

逻辑学是纯形式的学(也许纯算学亦在哲学范围之内或逻辑学范围之内,是否如此,我们不必讨论)。c同上书,第17 页。

依此推断,在《知识论》中,金先生将算学视作逻辑学中的一部分。于是,我们可以这么说,凡不是逻辑学所需要的都是有积极性的命题。换言之,逻辑学所需要的命题就是消极性的命题。在《知识论》中,金先生提出“把逻辑命题视为逻辑学底定理”d同上书,第409 页。这里所说的逻辑学似乎指的是逻辑系统。《知识论》所述的“逻辑命题与逻辑学或逻辑系统相干”,可以佐证这一看法。参见金岳霖:《知识论》,第41 页。作为定理的逻辑命题是必然真的命题,那么公理自然也是必然真的命题。因此,公理也是消极的。为表述方便,本文不对逻辑命题和消极性命题做区分。,并明确指出“逻辑命题是分别地承认所有的可能的命题;这就是说在任何可能之下,它都是‘真’的,这就是说它不表示或肯定任何一可能”e同上书,第79 页。。譬如,“明天天晴或明天不天晴”就是一个必然真的逻辑命题,但它也是消极的,因为通过它我们无从得知明天天晴还是明天不天晴。金先生在《知识论》中直言:

我们可以发现许多逻辑命题,然而我们对于这世界是如何的世界可以毫无知识。a金岳霖:《知识论》,第408 页。

知识论与逻辑学完全是两门学问。b同上书,第17 页。

由此可见,尽管逻辑命题都是真命题,但逻辑命题因其有消极性而不被金先生视作知识。c逻辑命题不是知识,不是说逻辑命题和知识无关。从逻辑命题和思议的关系就能看清这一点:“逻辑命题是思议的原则,违背逻辑命题的内容不能形成思议底结构”。参见金岳霖:《知识论》,北京:商务印书馆1983 年版,第412 页。矛盾律就是一个逻辑命题,我们依据矛盾律将矛盾排除在思议内容之外。因此,将知识解读作有积极性的真命题,更加符合金先生的知识观。确定了这一点,我们再来分析金先生看待真命题的态度,在他看来,命题的真和命题的真被证明或证实是两件事。

本书(《知识论》)虽可以同意以真为可以证实然而不能同意以真为已经证实,因为证实底理论本身似乎无法求其为已经证实。本书不承认所有的真命题都已经证实了。命题底真不等于它底已经证实。d金岳霖:《知识论》,第75 页。

依据引文,可以看出《知识论》明确区分了命题的真和证实命题的真。对此,金先生解释道:“一命题可以真而我们无法证明其为真,或在某一阶段上我们没有工具证明为真。”e同上书,第38 页。也就是说,一个有积极性的真命题,即使该命题的真尚未被证实或证明,它仍是真命题。譬如,《知识论》将外物独立存在作为真命题,并指出“我们知道外物独立存在”f同上书,第63 页。,但又没尝试去证实或证明它的真。

在这里我们要表示在常识上我们不怀疑外物底独立存在,我们不去求建立起或推论出外物来,我们也不求证明外物之有。g同上书,第47 页。

邵明对此的解读是:“金岳霖认为,推论的办法,是先承认外物不在感觉内容范围之内,划下了一道鸿沟,然后再设法推论过去,这在逻辑上似乎都已经自相矛盾了。”a邵明:《论金岳霖“非唯主的”知识论》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》2013 年第1 期,第26 页。邵明继而指出:“不先假设或肯定其有,推论说不通。而先假设或肯定的话,推论又用不着。”b同上。也就是说,倘若承认外物不在感觉内容范围之内,那么想要从感觉内容出发,推论出不在它范围内的外物之有,是说不通的;倘若先承认外物在感觉范围之内,并以此推论出外物之有,就成了循环论证。由此可见,尽管有外物被视作真命题,但它的真并不是通过证实得来的。

笔者认为,金岳霖既承认外物之有,但又不予以证明或证实的做法,与他对待知识的态度有着紧密关联。《知识论》明确指出,“所与就是外物或外物底一部分”c金岳霖:《知识论》,第124 页。。那么,依据“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”,要有知识,当先有外物。《知识论》承认知识之有,并且在书中多次提及该观点:“假如答案是知识不可能,则根本无须本书(《知识论》)所论的知识论”d同上书,第3 页。“本书所要的是承认有知识而去理解知识底知识论”e同上书,第65 页。和“本书所讨论的知识论是平凡的知识论,是承认有知识,以知识为对象而求理解的知识论”f同上书,第78 页。。

既然承认了知识之有,那么根据“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”,自然就需要承认所与之有,也就是承认外物之有。正因为如此,《知识论》才没有对有外物进行证实或证明。

三、知识与有知识的区别

在《知识论》中,金岳霖先生专门谈到有知识:

所谓有知识就是能够断定真命题。

所谓有知识,指的是知识者有知识,“有知识就是能够断定真命题”表明了知识者具备获得知识的能力,知识者通过断定真命题来获得知识。至此,知识和有知识之间的差异就十分明显了,后者需要被断定而前者不需要。

在笔者看来,“有知识就是能够断定真命题”,实质上指的就是“有知识就是能够断定积极性的真命题”。之所以这么说,是因为表达了必然的理的逻辑命题与断定无关。金先生指出:

既以所断定的命题为真,照本书(《知识论》)底说法,当然也以此真为符合,既认为此命题与事实或普通的情形或固然的理符合。a金岳霖:《知识论》,第933 页。

根据这段引文,断定一命题为真,实则就是认为该命题或与事实符合、或与普通的情形符合、或与固然的理符合。至于命题如何与事实符合、与普通的情形符合、与固然的理符合,本文的下一节将会对此予以说明。但是,有一点值得注意的是,在金先生的描述中,并没有说与“理符合”,而是说与“固然的理符合”。在金先生看来,理既有必然的理,也有固然的理。他认为“表示必然的理,固然的理的命题都是普遍命题”b同上书,第838 页。。

在《知识论》中,金先生没有就必然的理给出明确的说明,但我们依据书中的相关描述和金先生的其他著作,还是能够理解他所谓的必然的理。

逻辑命题或一部的分逻辑命题为思议原则或思议规律。c同上书,第412 页。

把逻辑命题视为思议底基本的规律,同一,排中,矛盾,三原则,的确比其他的逻辑命题,来得基本。d同上书,第414 页。

无论我们否认三思想律也好,或三段论原则也好,结果一样,它总是取消思议。从这一点着想,任何逻辑命题都是思想律。e同上书,第413 页。

就逻辑命题之不但不能假而且必真这一点说,它必定断定一对象,而此对象必定是宇宙洪流本身及其形形色色之所不能逃的。此对象即必然的理。根据以上的讨论,此必然的理一定不是固然的理......从命题方面说,逻辑命题不是自然律。f金岳霖:《论不同的逻辑》,载《清华大学学报(自然科学版)》1941 年第00 期,第44 页。

依据引文,我们至少可以这么说:思想律是逻辑命题或逻辑命题的一部分,它指的是表达了必然的理的普遍真命题。至于固然的理,金先生在《知识论》中解释道:

固然的理这名词是把自然律底对象,总起来说的,或笼统地说的。a金岳霖:《知识论》,第504 页。

自然律总是一命题,不过它是表示固然的理的真命题而已。b同上。

表示固然的理底命题不是逻辑命题,它是普遍的真的命题或自然律而已。c同上书,第681 页。

根据引文,我们可以得出这样的结论:自然律指的是表达了固然的理的普遍真命题。可以看出,固然的理和必然的理是不一样的,前者承载着自然律,后者承载着思想律。对于它们的关系,金先生认为“违背自然律的事不会发生,违背思想律的思议虽错,然而不会因此就不发生”d同上书,第412 页。譬如,倘若思议中有矛盾,那么就违背了矛盾律,思议也会因违背了矛盾律而被取消。。

有了以上认识,就能清楚看到理和固然的理区别。前文已述,断定一个命题为真时,倘若该命题是与理符合,那么金先生认为它只能是与固然的理符合,这意味着断定命题为真无关乎与必然的理符合。也就是说,对知识者而言,由于逻辑命题表达的是必然的理,因此逻辑命题的真无所谓被断定。作如此解读,也能体现金先生在知识的论述上是始终如一的。倘若逻辑命题需要被断定,那么依据“有知识就是能够断定真命题”,则断定逻辑命题也是有知识,但这不符合金先生的知识观。因此,有知识不是断定逻辑命题,而是断定有积极性的真命题。e到目前为止,笔者已经梳理出知识和有知识都是与有积极性的真命题相关。为了简化表达,下文中若无特殊说明,真命题都指的是指有积极性的真命题。

还需要特别注意的是,“有知识就是能够断定真命题”也不能被理解为“有知识就是能够证实真命题”。金先生指出:

有知识不是一定须要证明或证实的命题。f金岳霖:《知识论》,第942 页。商务印书馆先后出版的1983 年版《知识论》(第942 页)和2011 年版《知识论》(第981 页),原文都为“有知识不是一须要证明或证实的命题”。为便于读者理解,本文将“有知识不是一须要证明或证实的命题”写作“有知识不是一定须要证明或证实的命题”。此外,金先生对证实和证明是作了区分的,本文把这种区分从略了。

断定和证实,它们各自作用的对象是有差异的。断定一个真命题,比如说“地球是圆的”;断定了一假命题,比如指着一头鹿说“它是一匹马”。可见,被断定的命题既可以是真也可以是假。然而就证实而言,证实了一个命题就是说该命题是真的,证伪了一个命题就是说该命题是假的。可见,被证实的只能是真命题。

笔者认为,被证实的真命题都是被断定的真命题,而被断定的真命题不都是被证实的真命题。譬如,已经提到过的“我们知道外物独立存在”,既然知道外物独立存在,就意味着能够断定它。但是在上一节中已经说明,我们知道外物独立存在却并没有证实它。于是,我们找到了一个真命题“外物是独立存在的”,就该命题而言,我们能够断定该命题,但并未证实该命题。因此,被断定的真命题不都是被证实的真命题。

总而言之,尽管知识和有知识存在着差别,但知识和有知识的紧密关联亦是不容忽视的。通过说明知识者有知识,也有助于我们深化将积极性的真命题作为知识的理解。

四、真假的定义是符合与否

理解金岳霖先生有关真假定义的论述,目的在于更好地理解知识。毕竟,“知识论是理解知识的学问”a金岳霖:《知识论》,第1 页。。

在《知识论》的收官章节,金先生阐发了以符合论作为真假命题定义的思想,即“符合与否是真假底定义”b同上书,第909 页。。也就是说,符合即为真,不符合即为假。笔者认为,“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”是理解知识的关键,它揭示了真命题的符合标准,更确切地说,它揭示了有积极性的真命题何以为真。

真假命题底标准总牵扯到事实。c同上书,第757 页。

由此可见,真假标准的讨论是无法回避事实的。陈波在论述《知识论》的理论意义时指出,“事实对于刻画真假概念、对于确保知识的客观性、对于说明语言与世界的关系,都是十分重要的”d陈波:《金岳霖的〈知识论〉》,载《江海学刊》2001 年第3 期,第87 页。。从陈波的观点看,事实的重要性不仅仅在于真假概念的刻画,在确保知识的客观性和说明语言与世界的关系上也发挥着积极性的作用。本节虽主要讨论事实之于真假标准的重要性,但也致力于说明什么是事实,以及事实是怎样刻画真假的。触类旁通,或对进一步理解事实确保知识的客观性,和说明语言与世界的关系有所助益。

事实是一种混合物,它是意念与所与底混合物,我们既可以说它是套上意念的所与,也可以说是填入所与的意念。a金岳霖:《知识论》,第741 页。

对此,胡军的理解是,“意念和所与结合为事实。在事实中的意念只加给了所与某种关系,而不是性质”b胡军:《试析金岳霖〈知识论〉》中的“事实”,载《学术交流》1992 年第2 期,第81 页。。胡军的论述申明了《知识论》对事实的定位,即事实被当作关系,而不是被当作性质。他的观点与引文所表达的含义是一致的,即事实被当作是意念和所与之间的一种关系。接下来就需要明确,意念和所与之间有哪些关系,事实究竟是一个怎样的关系。

引用A 意念于不能承受A 意念的所与就是错误。如果意念引用得不错的时候,结果就是发现事实。c金岳霖:《知识论》,第470 页。

这段引文表明,意念和所与之间的关系有二,分别是错误和事实。引用一个意念到不能承受该意念的所与上,就是错误;引用一个意念到能够承受该意念的所与,也就发现了事实。于是,我们可以得出这样的一个结论:事实就是意念被正确地引用到了能够承受该意念的所与。

胡军提出:“说一命题是真的,就是说它与一相应的事实符合。命题与事实对应,它是表达事实的方式。”d胡军:《中国现代哲学中的知识论研究》,载《哲学研究》2004 年第2 期,第55 页。依据胡军的观点,命题是表达事实的方式,那么表达事实的命题应是真命题,假命题不表达事实。本文的第一、二、三节中都提到过指鹿为马的例子,其之所以为假,就是因为将意念还治于不能承受该意念的所与,也就是说,指鹿为马表达了错误。与之相对,将意念正确地还治于能承受该意念的所与,就道出了真命题之所以为真的缘由。更确切地说,是道出了积极性命题的真之所以为真,因为消极性命题是无往而不真的,他们的真无关乎意念还治于所与的过程,也就无关乎于事实。

本文将要做的进一步说明是,真命题不止表达了事实,它还表达了理。换言之,表达了事实的命题是真命题,表达了理的命题也是真命题。a这里所说的表达了理的真命题不仅仅是指有积极性的真命题,还包括有消极性的真命题,即逻辑命题。

在《知识论》中,金先生提出“理事兼重”b金岳霖:《知识论》,第17 页。。在命题的定义中,“或意思内容中之肯定事实或道理者”和“或一句陈述句子之所表示而又断定事实或道理者”,也都强调肯定事实或道理者。可以看出,他并不偏重于事实。至于理和事的区别,金先生指出:

普遍的真命题断定理,特殊的真命题断定事。这是就命题之所断定的说。事实可没有普遍的。所谓普遍就是超特殊的时空。事实不但不超特殊的时空,而以特殊的时空为一必要成分。c同上书,第846 页。

金先生的这段话,足以说明真的命题不仅可以断定事,还可以断定理。需要注意的是,这里是就命题之所断定而言的,不是就断定命题而言的。普遍的真命题断定理,既可以是断定必然的理,也可以是断定固然的理。但是,就断定普遍的真命题而言,被断定的只能是表达了固然的理的普遍真命题,也就是说,该普遍的真命题与固然的理相符合。这么说的依据,就是在上一节中已经提到过的:“既以所断定的命题为真,照本书底说法,当然也以此真为符合,既认为此命题与事实或普通的情形或固然的理符合”。接下来,我们将具体说明分别与事实、普通的情形、固然的理相符合的真命题。

金先生将命题分为普遍命题、普通命题和特殊命题。他指出,“普遍命题之为普遍是就它所断定的对象说的,它所断定的对象是普遍的;特殊命题之为特殊也是就它所定的对象而说的,它所断定的对象是特殊的。”d同上书,第902 页。所谓的普通,是介乎于普遍和特殊之间的情形:“普通命题是介乎普遍与特殊之间的命题,它是历史上特殊的事实底结合”。e同上书,第753 页。

本书(《知识论》)以符合为真底定义,所谓真就是符合。f同上书,第910 页。

就符合而言,陈中立提出“一个命题和它断定的那个外界符合,也就是该命题有它的相应的实在,那么该命题就为真”a陈中立:《真与通——读金岳霖的〈知识论〉》,载《北京社会科学》1987 年第2 期,第31 页。。陈中立的观点正是《知识论》的符合思想的要义,即“我们的确以真为命题和事实或实在底符合”b金岳霖:《知识论》,第894 页。。但陈中立未曾提及断定外界的真命题有哪些,我们也无法从他的论断中得知与命题相应的实在分别有哪些。实际上,金先生为我们详细描述了与普遍命题、特殊命题和普通命题相符的实在:

普遍命题底相应的实在是固然的理,它底真是和固然的理符合;

真的特殊的命题和它所断定的事实符合;

真的历史总结和一限于时或地的普通情形相符合。c同上书,第917 页。这里的历史总结也就是所谓的普通命题,在书中有时也被称作普及命题。就历史总结、普遍命题、普及命题之所表达而言,三者实为一,它们表达的都是限于一时一地的普通情形,也就是事实的集合。本文把历史总结视作是限于一时一地的普通情形。

金先生指出,“事实总有既经和正在底成分”d同上书,第738 页。,所谓既经就是已经发生过的,正在就是现在发生的。这点与前文所述“事实以特殊的时空为一必要成分”是一致的,事实总是占据一定的时空的,或是过去,或是现在。而所谓普遍的总是独立于时空的。可见,事实只是实在的一部分,毕竟事实总不是普遍的。概言之,一个有积极性的命题之所以为真,或因为它是表达了事实的特殊命题,或因为它是表达了历史总结的普通命题,或因为它是表达了固然的理的普遍命题。

图2

最后,我们将以《知识论》中的例子,分别对真的普遍命题、真的特殊命题、真的普通命题予以解释,并说明它们都体现了“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”的思想。三类命题的例子如下:

普遍命题,“凡人皆有死”。a金岳霖:《知识论》,第943 页。

特殊命题,“孔子殷人也”。b同上书,第835 页。

普通命题,“我底知识论班上底学生底头发是黑的”。c同上书,第744 页。

我们将由简到繁,依次论述特殊命题、普通命题、普遍命题。就“孔子殷人也”而言,它的真在于和事实相符。在该命题语句中,主词之所表示的对象是特殊的,即孔子。将殷人这个意念还治于作为所与的孔子时,孔子承受了殷人的意念后就形成了一个事实。“孔子殷人也”表达了该事实,因此该命题为真。

就“我底知识论班上底学生底头发是黑的”而言,它的真在于和限于时或地的普通情形相符合。在该命题语句中,主词之所表示的对象是普通的,即我底知识论班上底学生。这里的学生不是特殊命题语句所表达的某一个体,既不是张三也不是李四,而是知识论班上的每一个学生。将黑的这个意念还治于作为所与的每一个学生时,每一个学生承受了黑的意念后就形成了一个事实,而这些事实汇在了一起就成了普通情形。“我底知识论班上底学生底头发是黑的”表达了该普通情形,因此该命题为真。金先生指出,“真的历史总结和真的特殊的命题总与断定的事实直接有关”d同上书,第848 页。。通过以上对“孔子殷人也”和“我底知识论班上底学生底头发是黑的”的分析,我们就能更加直观清晰地认识到这一点。

就“凡人皆有死”而言,它的真在于和固然的理相符合。在该命题语句中,主词之所表示的对象是普遍的。所谓普遍是独立于时空的。换言之,普遍之所谓不只有过去、现在,还有将来。“凡人皆有死”,它表达了过去的每一个人有死,现在的每一个人有死,将来的每一个人有死。过去、现在和将来的人皆有死,这意味着每一个人都能够承受有死的意念。金先生指出,“‘人’和‘无死’是有冲突的,它和‘有死’是凝结起来了的。”e同上书,第945 页。“‘人’和‘有死’是凝结起来了的”,指的是“人”的概念和“有死”的概念是凝结起来了的。金先生指出,“假如以后有许多方面都像‘人’而又长生不死的动物出现,假如同时有另外方面的理由让我们保留‘人’这一概念,我们不会以‘人’这一概念去接受这些动物,我们会说,它们虽长生不死,然而它们不是‘人’,所以它们没有推翻‘凡人皆有死’这一命题。”参见金岳霖:《知识论》,北京:商务印书馆1983 年版,第945 页。依此推论,倘若以“人”字去表达一个新的概念,将“人”引用到许多方面都像旧概念所谓的“人”,却又长生不死的动物上,那时虽然“人”和“无死”不是冲突的,但彼时“人”的概念已经被替换成了一个新概念。因此,“凡人皆有死”,在“人”的概念被更替前,它是固然的理;在“人”的概念被更替后,表达的旧概念的“人”皆有死的命题仍是固然的理。也就是说,“人”和“有死”总是关联在一起的,“人”和“有死”的关联就是固然的理。“凡人皆有死”表达了该固然的理,因此该命题为真。

综上所述,不论是特殊命题、普通命题、普遍命题,它们的真或直接关系于抽自所与的意念还治所与,或间接关系于抽自所与的意念还治所与。因此,金先生提出的“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”,为我们揭示了真命题之所以为真的内涵,也是理解知识的关键之所在。

五、结语

金先生对其著作《知识论》的评语是:“这本《知识论》是一本多灾多难的书”a金岳霖:《知识论》,第956 页。。抗战期间,金先生把《知识论》写完了,又因躲避空袭,丢失了已经完成的《知识论》手稿。对于丢失的《知识论》手稿,他的态度是:“这是几十万字的书,重写并不容易。可是,得重写。”b同上。每感于此,总会被其治学的态度和毅力所折服,感叹其实为笔者学习之榜样。重著后的《知识论》,洋洋洒洒数十万字,其内容之丰富、结构之严谨、洞见之深远,都得益于金先生对《知识论》毫不吝惜地倾注精力。

由大量心血凝结成的《知识论》,往往会给人以晦涩难懂的印象,容易使想要理解《知识论》思想的人们望而却步。冯友兰研读《知识论》时曾觉得很是吃力,在《怀念金岳霖先生》中,就提到过他初读《知识论》时的体会:“他(金岳霖)把定稿送给我看,我看了两个多月才看完。我觉得很吃力,可是看不懂,只能在文字上提一些意见。”c冯友兰:《怀念金岳霖先生》,载《哲学研究》1986 年第1 期,第21 页。对此,笔者在研读《知识论》时亦是深有体会,对书中的某些概念或论证进行理解,非从全书领悟难窥其要领。

笔者立足于《知识论》文本,结合《知识论》研究者们的已有研究,发现知识和真命题有着紧密的联系,也发现直接将知识等同于真命题的观点实有不妥之处。于是,笔者从理解知识和真命题的关系着手,在明确《知识论》所描述的命题范畴基础上,辅以简明的图示,提出将金先生所谓的知识解读作有积极性的真命题。接着,就知识和有知识进行分析,指出金先生对知识和有知识的区分,说明有知识就是能够断定有积极性的真命题。最后,通过明确事实是所与和意念的混合物,重申将意念还治于所与的观点,进而分别就特殊命题、普通命题和普遍命题,对《知识论》的符合论思想进行了具体的例述,并指出金先生的“所谓知识就是以抽自所与的意念还治所与”,为我们揭示了积极性的真命题之所以为真的内涵。

笔者的目的不是要讨论金先生关于知识的论述是否有道理,而是旨在澄清关于金先生所述知识的理解。但本文既已明确了金先生对知识的理解,笔者便希望能在接下来的研究工作中继续围绕着知识,对西方知识论和金先生的知识论做比较研究。简单地说,笔者认为它们的区别大致可以被归纳为以下三点:

第一,西方学者们通常认为“知识就是被确证的真信念”(knowledge is justified true belief)aEdmund L.Gettier,“Is Justified True Belief Knowledge?”,Analysis,Vol.23,Issue 6,1963,pp.121—123.,尽管该定义仍存在许多争议,然而信念和知识的密切关系却是始终未变的。《知识论》虽有提及信念,但从金先生关于知识的描述上看,他并没有将信念和知识紧密关联在一起。b在《知识论》中,“相信”是一个很宽泛的概念,金先生指出:“相信是一重要题目,可惜在哲学方面没有专书讨论。任华先生曾预备了一篇长文,但是没有付印。我们在这里对于其他工具一样只把相信视为工具提出来说说而已”。参见金岳霖:《知识论》,北京:商务印书馆1983 年版,第216 页。根据金先生的描述,任华先生专门对相信有过深入的研究,但其研究成果没有付印。实际上,任华先生是金岳霖先生的硕士研究生。在《哲学研究》1998 年第10 期刊出的佚名刊文《悼念任华先生》中有载:“1935 年入清华大学研究生院,师从于著名哲学家金岳霖教授。1937 年完成论文《信念之分析》,获硕士学位,并拟派往英国剑桥大学,因抗日战争全面爆发,1941年改派往美国哈佛大学。”参见佚名:《悼念任华先生》,载《哲学研究》1998 年第10 期,第80 页。《信念之分析》既是在金先生指导下完成的,那么想要理解金先生对信念的看法,在金先生自己没有专文论述信念的情况下,该文当是研究信念不可或缺之依据。遗憾的是,笔者目前尚未找到那篇文章,故而不敢轻易就信念和知识的话题做深入的探讨。

第二,西方知识论常常和怀疑论形影相随,西方学者的怀疑往往起于“知觉”(perception)的不可靠性,认为我们无法通过知觉获得知识。在金先生的知识论体系中,觉被明确地划分为梦觉、幻觉和官觉,官觉又被进一步地划分为错觉、野觉和正觉。在他看来,“知识底大本营总是正觉”c金岳霖:《知识论》,第122 页。,因为“正觉的呈现是客观的”d同上书,第133 页。且“知识底根据总是客观的呈现”e同上书,第489 页。。

第三,在西方知识论中,知识主体一直是人或人类。但是金先生认为:“我们所要的是普遍的知识论,所谈的官觉者与知识者不限于人类,如果x 类在已往或现在或将来有知识,则x 类也是官觉者或知识者,它们底知识和人类底是同样的知识。”f同上书,第85 页。换言之,在金先生的知识论体系中,知识主体既可以是人类,也可以是人类之外的其他官觉类。

言不尽意,笔者聊以拙见,谨望所做的研究工作,或能帮助大家更容易理解《知识论》的思想,或能作为其他学者们进一步研究《知识论》的基础,起到抛砖引玉之用。