绿洲灌区地膜秸秆交替覆盖玉米农田土壤水分利用特征

2021-08-12陈桂平郑德阳

陈桂平,郑德阳,郭 瑶,范 虹,殷 文

(甘肃省干旱生境作物学重点实验室/甘肃农业大学农学院,甘肃 兰州 730070)

覆盖作为人工调控土壤水分环境和作物水分利用的措施,是降低农田水分无效蒸发而增强水分利用的有效措施[1-2]。地膜与秸秆覆盖作为轻简易化的农业节水及水分高效利用技术,被认为是干旱与半干旱地区至关重要的作物生产技术[2-3]。近年来,无色聚乙烯塑料薄膜因蓄水保墒、增温及高产、水分高效利用而被大量应用,已有研究得出,半干旱雨养农业区地膜覆盖玉米增产、提高水分利用效率均达到15%以上[4],干旱内陆灌区全膜覆盖较不覆膜处理增产近30%[5]。秸秆覆盖具有抑制土壤蒸发、保墒蓄水、调节地温、提高肥力等优势,广泛应用于干旱与半干旱地区作物生产[6-7]。然而,单一的地膜或秸秆覆盖近年来均呈现出一定弊端,诸如单一地膜覆盖在高温季节,往往容易造成作物根区土壤的极端高温,导致玉米根系及叶片发生早衰,从而影响产量及水分利用[8],同时造成“白色污染”,农田生态环境恶化[9];单一秸秆覆盖也存在降低作物生长早期表层土壤温度,延缓出苗及生长发育的缺点,甚至呈现减产及降低水分利用的效应[10]。玉米是干旱半干旱区的主栽作物,目前普遍采用地膜覆盖栽培措施[11],其高产及水分高效利用主要归因于土壤水热特性的改善,资源利用随生长发育动态的优化与调控[6,12]。西北干旱内陆灌区资源性缺水严重,春、秋热量不足,但夏季炎热,在全面推行非膜不植的生产背景下,寻求弱化地膜覆盖高温弊端而提高水分利用的技术亟待进行,因而,地膜减量化生产技术备受关注。纵观西北干旱内陆灌区气候特征和单一覆盖材料的优缺点,能否采用地膜与秸秆交替覆盖,或者免耕地膜两年覆盖利用与秸秆覆盖替代全膜覆盖,即将秸秆与地膜覆盖及免耕技术集成在同一玉米栽培模式中,有望通过实现周年覆盖,蓄纳休闲期水分,优化农田土壤水分环境,增强作物需水与农艺调控措施间的吻合度,研发适宜于干旱内陆灌区玉米水分高效利用的农艺管理技术。因此,本研究在典型干旱绿洲灌区,系统分析地膜秸秆交替覆盖措施下玉米的产量特性及水分利用特征,以期为区域内地膜减投玉米高产高效技术的适应性评价提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2015年在典型的干旱内陆绿洲灌区武威市黄羊镇农业工程研究院甘肃农业大学绿洲农业科研教学基地进行。该基地位于甘肃省武威市凉州区,属寒温带干旱气候区,多年平均气温约7.2℃,≥10℃的平均积温为2 985℃;日照时数2 945 h,多年平均降水量低于200 mm,年蒸发量2 400 mm,是典型的灌溉农业区。该区是玉米的主要生产区域,播种面积占粮食作物总面积的30%以上。该区域普遍采用深耕翻埋的传统耕作方式;地膜使用量大,但回收率低,造成了严重的土壤污染;作物秸秆还田技术尚未成熟,没有得到大面积推广,严重浪费,亟需研发有效的秸秆还田技术。

1.2 试验设计

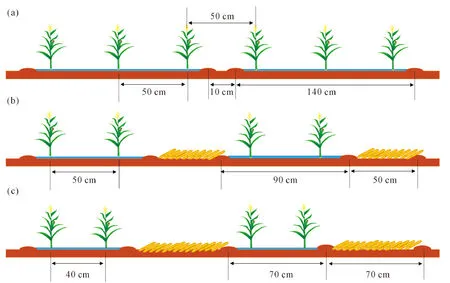

2014年度开展预备试验,用于形成2015年度的免耕处理。试验采用裂区设计,主区为耕作方式,设免耕(NT)和传统耕作(CT,耕作深度25~30 cm,每年覆盖新地膜)两种耕作措施。副区为覆盖方式,设5种模式:全膜覆盖(P),覆盖宽度140 cm的地膜,每幅膜种3行,行距50 cm;70%地膜覆盖/30%捆状玉米秸秆覆盖(P7S3),覆盖宽度90 cm的地膜,每幅膜种2行,行距50 cm;70%地膜覆盖/30%不覆盖(P7S0),覆盖宽度90 cm的地膜,每幅膜种2行,行距50 cm;50%地膜覆盖/50%捆状玉米秸秆覆盖(P5S5),覆盖宽度70 cm的地膜,每幅膜种2行,行距40 cm;50%地膜覆盖/50%不覆盖(P5S0),覆盖宽度70 cm的地膜,每幅膜种2行,行距40 cm。共组成10个处理,每处理设3次重复,主区内覆盖方式随机排列,不同地膜与秸秆覆盖方式如图1。P7S3与P5S5模式玉米秸秆覆盖量为45 000 kg·hm-2与75 000 kg·hm-2,捆状厚度均为25 cm。各处理播种密度均为82 500株·hm-2,由行距与株距协同调控。

注:(a)全膜覆盖; (b)70%地膜覆盖+30%不覆盖; (c)50%地膜覆盖+50%捆状玉米秸秆覆盖。Note: (a) whole plastic mulching; (b) 70% plastic mulching and 30% straw mulching; (c) 50% plastic mulching and 50% straw mulching.图1 3种地膜与秸秆覆盖方式示意图Fig.1 Schematic diagram of three plastic and straw mulching patterns

供试玉米(ZeamaysL.)品种为先玉335。玉米生育期总施纯N 450 kg·hm-2,按基肥∶大喇叭口期追肥∶灌浆期追肥=3∶6∶1分施,纯P2O5225 kg·hm-2,全作基肥。灌溉制度为冬储灌120 mm,在玉米拔节期、大喇叭口期、抽雄吐丝期、开花期、灌浆期分别灌水90、75、90、75、75 mm。灌水采用膜下滴灌方式,仅在地膜覆盖区域进行灌溉。

1.3 测定指标和计算方法

1.3.1 土壤含水量 采用烘干法测定玉米播种前与收获后土壤含水量,耕层0~30 cm土层每10 cm为一层,30~120 cm土层每30 cm为一层。各小区在地膜覆盖带、秸秆覆盖带分带测定,两个带内测定值的平均值即是该小区的土壤含水量,并通过土壤含水量计算土壤贮水量。

1.3.2 土壤贮水量 (SWS) 用0~120 cm土层土壤含水量计算土壤贮水量,SWS为6个不同土壤层次贮水量的总和,计算公式:

式中,SWS为土壤贮水量(mm),h为土层厚度(cm),a为土壤容重(g·cm-3),θ为土壤质量含水量,10为单位换算系数。

1.3.3 耗水量 阶段耗水量:

ET=P+I+SWSt2-SWSt1

式中,P为t1至t2时期的降雨量(mm),I为t1至t2时期的灌溉量(mm),SWSt1为t1时期的土壤贮水量(mm),SWSt2为t2时期的土壤贮水量(mm)。

生育期耗水量:

ET=P+I+SWSo-SWSh

式中,P为生育期内降雨量(mm),I为生育期内灌溉量(mm),SWSo为播前土壤贮水量(mm),SWSh为收获后土壤贮水量(mm)。

1.3.4 棵间蒸发量 采用PVC管自制微型蒸渗仪(内径为10 cm、高度为15 cm)测定。地膜秸秆交替覆盖分别在地膜带与秸秆带各安装一套。为保持测定精度,使蒸散仪内部土壤水分与周围土壤一致,于同一位置每15 d取周围原状土以更换内部土体。降雨或灌水后,微型蒸散仪内易产生积水,需立即更换土体。两次测定时间内蒸渗仪重量的差值即为棵间蒸发量,土样每减少1 g等于蒸发水分 0.1052 mm。不同覆盖带内测定值的平均值即是该小区的棵间蒸发量;同一处理3次重复的平均值作为该处理的棵间蒸发量测定值。

1.3.5 耗水结构(E/ET) 棵间蒸发量与耗水量的比值。

1.3.6 产量及产量构成要素 玉米达到生理成熟时,按小区测定有效穗数并收获,通过谷物水分测定仪(PM-8188)测定,以13%的谷物含水量为基准进行计产,同时测定穗粒数、千粒重。

1.3.7 水分利用效率

式中,Y为作物产量,ET为玉米全生育期内耗水量。

1.4 数据统计与分析

数据采用Microsoft Excel 2016整理、汇总、图表制作,使用SPSS 20.0统计分析软件及Duncan法进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施与覆盖方式下玉米农田耗水特性差异

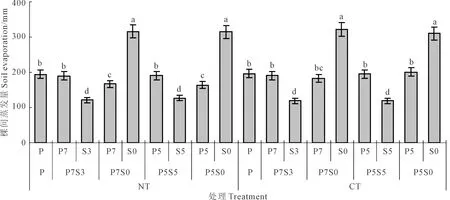

2.1.1 棵间蒸发量 耕作措施对玉米全生育期土壤蒸发量无显著影响,覆盖方式对玉米全生育期棵间蒸发量的效应达极显著,耕作措施与覆盖方式的互作效应不显著。地膜秸秆交替覆盖较全膜覆盖及半膜无秸秆覆盖处理显著降低了棵间蒸发量(表1)。免耕措施下,NTP7S3、NTP5S5较NTP分别降低19.8%与18.3%,较NTP7S0分别降低35.6%与34.3%,较NTP5S0分别降低34.9%与33.6%(P<0.05);传统耕作措施下,CTP7S3、CTP5S5较CTP分别降低21.1%与20.2%,较CTP7S0分别降低38.6%与37.8%,较CTP5S0处理分别降低39.5%与38.7%(P<0.05)。与传统对照CTP相比,NTP7S3与NTP5S5降低棵间蒸发量分别达到20.7%与19.1%。无论免耕与传统耕作,地膜秸秆交替覆盖与全膜覆盖和半膜无秸秆覆盖相比,均能够有效降低玉米全生育期总棵间蒸发量,因此,地膜秸秆交替覆盖是降低玉米农田水分无效损耗的有效措施。

表1 不同耕作与覆盖方式下玉米阶段棵间蒸发量/mm

比较不同处理地膜覆盖带棵间蒸发量发现,免耕措施下地膜覆盖带间棵间蒸发量较传统耕作措施降低7.8%(图2)。免耕措施下,NTP7S3、NTP5S5处理地膜带间棵间蒸发量较NTP7S0、NTP5S0高11.7%~12.2%(P<0.05),其中NTP5S5处理地膜带间棵间蒸发量最高。传统耕作措施下,CTP5S0处理地膜带间棵间蒸发量最高,较CTP7S3、CTP5S5、CTP7S0分别高7.0%、4.2%、10.6%(P<0.05)。

比较不同处理秸秆覆盖带与不覆盖带棵间蒸发量发现,耕作措施对秸秆覆盖及不覆盖带间棵间蒸发量的影响没有达到显著水平(图2)。免耕措施下,NTP7S3、NTP5S5秸秆覆盖带棵间蒸发量较NTP7S0、NTP5S0不覆盖带棵间蒸发量降低59.0%~60.8%(P<0.05),其中NTP7S3处理秸秆覆盖带间棵间蒸发量最低。传统耕作措施下,CTP7S3、CTP5S5处理秸秆覆盖带棵间蒸发量较CTP7S0、CTP5S0不覆盖带棵间蒸发量降低59.9%~62.2%(P<0.05),其中CTP5S5处理秸秆覆盖带间棵间蒸发量最低。

图2 不同耕作与覆盖方式下玉米全生育期棵间蒸发量Fig.2 Soil evaporation in maize field during the whole growth period under different tillage and mulching measures

比较同一处理地膜覆盖带与秸秆覆盖带间棵间蒸发量可以发现(图2),免耕措施下,NTP7S3、NTP5S5地膜覆盖带棵间蒸发量较秸秆覆盖带高29.9%~32.3%(P<0.05),NTP7S0、NTP5S0地膜覆盖带棵间蒸发量较秸秆覆盖带降低48.6%~50.8%(P<0.05);传统耕作措施下,CTP7S3、CTP5S5地膜覆盖带棵间蒸发量较秸秆覆盖带高29.8%~35.4%(P<0.05),CTP7S0、CTP5S0地膜覆盖带棵间蒸发量较秸秆覆盖带降低36.3%~45.4%(P<0.05)。由此表明,地膜秸秆交替覆盖较其他处理降低棵间蒸发量主要源于秸秆覆盖带所产生的抑制土壤水分蒸发的结果。

2.1.2 耗水量(ET)和耗水结构(E/ET) 耕作措施对玉米全生育期总耗水量和耗水结构没有造成显著影响,但覆盖方式对其影响显著,耕作措施与覆盖方式二者交互效应对总耗水量影响不显著,但对耗水结构影响显著(表2)。免耕与传统耕作措施下,地膜秸秆交替覆盖较传统全膜覆盖具有降低总耗水量(ET)与耗水结构(E/ET)的效应,NTP5S5较NTP降低ET与E/ET分别为9.7%与9.5%;CTP7S3与CTP5S5较CTP分别降低5.9%与5.2%(P<0.05)。结合耕作措施与覆盖方式,与传统对照CTP相比,NTP7S3与NTP5S5处理ET分别降低3.6%与11.6%,E/ET分别降低16.0%与15.6%(P<0.05),说明免耕地膜秸秆交替覆盖具有降低玉米农田总耗水量的作用及增强水分高效利用的潜势。

玉米播种至拔节期,免耕较传统耕作玉米农田ET提高8.3%,但E/ET降低3.9%(P<0.05)。免耕措施下,NTP5S5处理ET较NTP高39.7%,但NTP7S3、NTP5S5较NTP降低E/ET分别达到23.3%与42.8%(表2);传统耕作措施下,CTP7S3耗水量较CTP高54.9% (P<0.05),但CTP7S3、CTP5S5较CTP降低E/ET分别达到38.7%与54.3%。

表2 不同耕作与覆盖方式下玉米阶段耗水量(ET)和耗水结构(E/ET)

拔节期至大喇叭口期,各处理ET较前一生育阶段均呈增加趋势,但E/ET呈降低趋势,免耕较传统耕作玉米农田ET降低5.3%(表2);免耕措施下,地膜秸秆交替覆盖显著降低了ET与E/ET,ETNTP7S3、NTP5S5较NTP降低16.2%与40.1%,E/ET降低20.4%与10.5%(表3);传统耕作措施下,E/ETCTP7S3较CTP 与CTP5S5降低32.0%与32.8%,E/ET降低11.0%与12.9%(P<0.05);集成耕作措施与覆盖方式,以NTP5S5处理ET与E/ET较低,较CTP降低40.1%与12.0%。

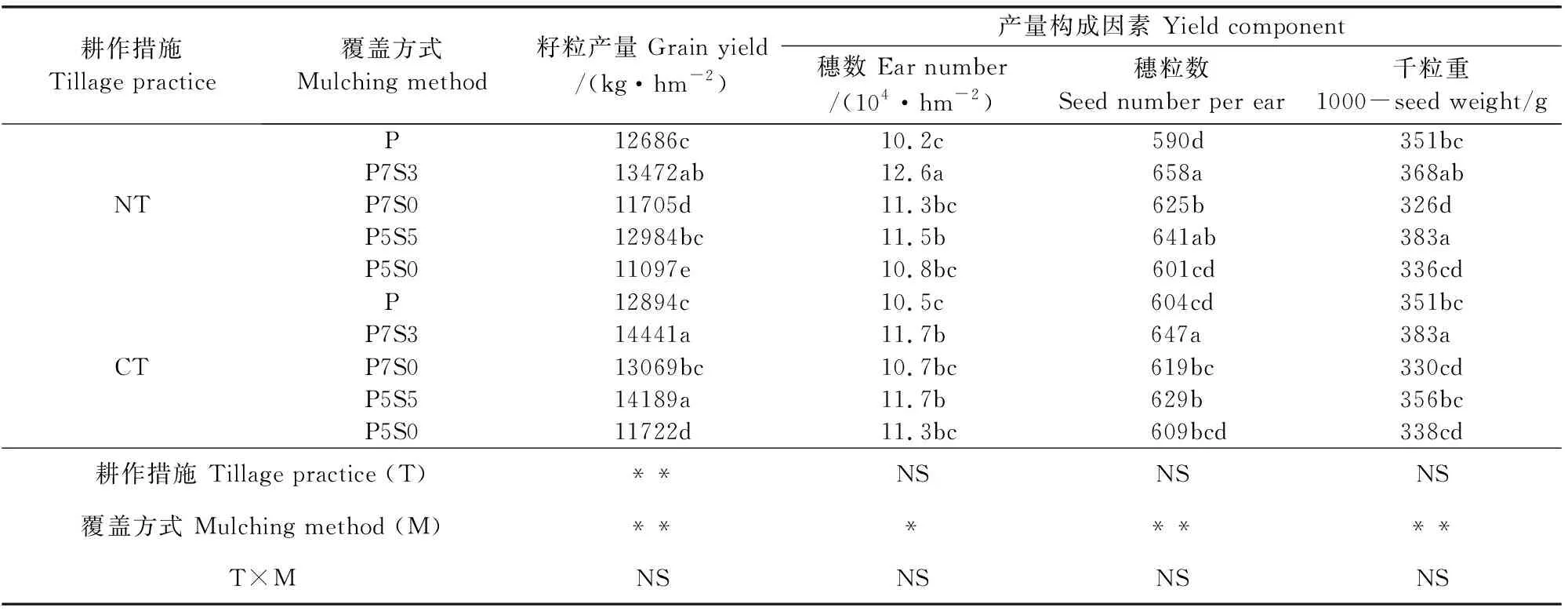

表3 不同耕作与覆盖方式下玉米籽粒产量及产量构成因素

大喇叭口期至开花期,免耕较传统耕作玉米农田耗水量降低7.5%(P<0.05);免耕措施下,NTP5S5处理ET与E/ET最低,ET较NTP、NTP7S3、NTP7S0、NTP5S0降低44.3%、45.6%、39.5%、45.2%(P<0.05),E/ET较NTP、NTP7S0、NTP5S0降低22.3%、32.1%、33.1% (表2);传统耕作措施下,ETCTP7S3、CTP5S5较CTP降低50.7%与49.9%,E/ET降低17.3%与15.1%,ETCTP7S0、CTP5S0较CTP处理降低38.0%与12.6%,但E/ET分别增加28.5%与28.1%(P<0.05);综合耕作措施与覆盖方式,以免耕地膜秸秆交替覆盖NTP5S5处理ET与E/ET最低,较CTP分别降低60.2%与19.5%(P<0.05)。

开花期至灌浆中期,耕作措施对玉米农田ET与E/ET未产生显著影响(表2)。但是免耕措施下,地膜秸秆交替覆盖较全膜覆盖ET增加,但E/ET降低,ETNTP7S3与NTP5S5较NTP处理增加21.7%与32.4%,E/ET分别降低18.3%与19.2%(表4),ETNTP7S0与NTP5S0较NTP处理增加25.7%与26.1%,E/ET增加31.1%与29.3%(P<0.05);传统耕作措施下,ETCTP7S3与CTP7S0较CTP处理降低14.4%与9.9%(P<0.05),CTP5S5、CTP5S0与CTP耗水量差异不显著,E/ETCTP7S3与CTP5S5 较CTP处理降低21.6%与22.2%,E/ETCTP7S0与CTP5S0较CTP处理增加30.0%与34.2%;耕作措施与覆盖方式综合效应,ETNTP5S5较对照CTP增加5.6%,但E/ET降低20.4%。

灌浆中期至成熟期,耕作措施对玉米农田ET未产生显著影响,但对E/ET影响显著(表2)。免耕措施下,NTP7S0耗水量最高,较NTP高18.5%,其他处理与NTP差异不显著,但E/ETNTP7S3与NTP5S5较NTP降低15.3%与16.3%,E/ETNTP7S0与NTP5S0较NTP处理增加20.0%与17.6%;传统耕作措施下,半膜覆盖较全膜覆盖显著增加了ET,CTP7S3、CTP7S0、CTP5S5、CTP5S0较CTP分别高78.4%、80.4%、46.8%、24.7%(P<0.05),E/ETCTP7S3、CTP5S5较CTP处理降低27.8%与26.5%,但E/ETCTP7S0、CTP5S0较CTP处理增加20.2%与37.2%。耕作措施与覆盖方式综合效应,地膜秸秆交替覆盖与半膜覆盖较对照(CTP)均增加了ET,提高24.7%~80.4%,但E/ETNTP7S3与NTP5S5较CTP降低17.9%与18.9%。

综上所述,免耕地膜秸秆交替覆盖减小了玉米营养生长期(拔节~开花期)的耗水量,增大了生育后期(开花~完熟期)的耗水量,有效协调玉米前后生育时期耗水互补、竞争关系。另外,免耕地膜秸秆交替覆盖措施降低玉米农田E/ET主要发生在拔节期之前与生殖生长期,即增强了玉米旺盛生殖生长期的水分有效利用,以NTP7S3调控土壤水分利用效应较好。

2.2 不同耕作措施与覆盖方式下玉米产量及产量构成因素的表现

2.2.1 玉米籽粒产量 耕作措施与覆盖方式对玉米籽粒产量的影响达到极显著水平,但二者交互作用不显著(表3)。免耕较传统耕作玉米平均籽粒产量降低6.6%。免耕措施下,地膜秸秆带状覆盖(NTP7S3、NTP5S5)玉米产量分别达到13 472 kg·hm-2和12 984 kg·hm-2,较70%地膜覆盖/30%不覆盖(NTP7S0)分别增产15.1%与10.9%,较50%地膜覆盖/50%不覆盖(NTP5S0)分别增产21.4%与17.0%,NTP7S3较全膜覆盖(NTP)增产6.2%,差异达到显著水平。传统耕作措施下,CTP7S3、CTP5S5处理玉米产量分别达到14 441 kg·hm-2和14 189 kg·hm-2,较CTP分别增产12.0%和10.0%,较CTP7S0分别增产10.5%和8.6%,较CTP5S0分别增产23.2%和21.1%,增产效应均达到显著水平。综合耕作措施与覆盖方式,免耕措施下NTP7S3与传统耕作措施下CTP7S3玉米籽粒产量最高,且二者无显著差异,其中NTP7S3较对照CTP增产4.6%,说明70%地膜覆盖结合30%的捆状玉米秸秆覆盖可实现免耕地膜循环利用,在减少地膜投入的基础之上获得高产。

2.2.2 玉米产量构成因素 耕作措施对玉米穗数无显著影响,但覆盖方式对玉米穗数影响显著,二者互作效应不显著(表3)。地膜秸秆带状覆盖明显增加了玉米的穗数,以70%地膜覆盖/30%捆状玉米秸秆覆盖玉米穗数最多。免耕措施下,NTP7S3较NTP5S5、NTP、NTP7S0、NTP5S0处理玉米穗数分别增加8.7%,19.0%,10.3%,14.3%,且差异显著;传统耕作措施下,仅有CTP7S3较CTP处理高10.3%。综合两因素,以NTP7S3玉米穗数最多,较传统对照CTP增加20.0%。

耕作措施对玉米穗粒数无显著影响,但覆盖方式对玉米穗数影响显著,二者互作效应不显著(表3)。地膜秸秆带状覆盖明显增加了玉米的穗粒数,以70%地膜覆盖/30%捆状玉米秸秆覆盖玉米穗粒数最多。免耕措施下,NTP7S3较NTP、NTP7S0、NTP5S0处理玉米穗粒数分别增加10.3%、5.0%、8.6% (P<0.05);传统耕作措施下,仅有CTP7S3较CTP 、CTP7S0、CTP5S0处理分别高6.7%、4.4%、5.9%(P<0.05)。综合两因素,以NTP7S3处理玉米穗粒数最多,较传统对照CTP增加9.0%。

与穗数及穗粒数相似,耕作措施对玉米千粒重无显著影响,但覆盖方式对玉米千粒重影响显著,二者互作效应不显著(表3)。地膜秸秆带状覆盖明显提高了玉米的千粒重,免耕措施下,以NTP5S5处理千粒重最高,较NTP、NTP7S0、NTP5S0处理分别高8.2%、14.8%、12.3%;传统耕作措施下,CTP7S3千粒重最高,较CTP5S5、CTP、CTP7S0、CTP5S0处理分别高6.9%、8.5%、13.7%、11.9%。综合耕作措施与覆盖方式,NTP7S3、NTP5S5较传统对照CTP增加5.0%与9.1%(P<0.05)。

综上所述,70%地膜覆盖结合30%的捆状玉米秸秆覆盖实现高产的原因为穗数、穗粒数及粒重的协同提高。

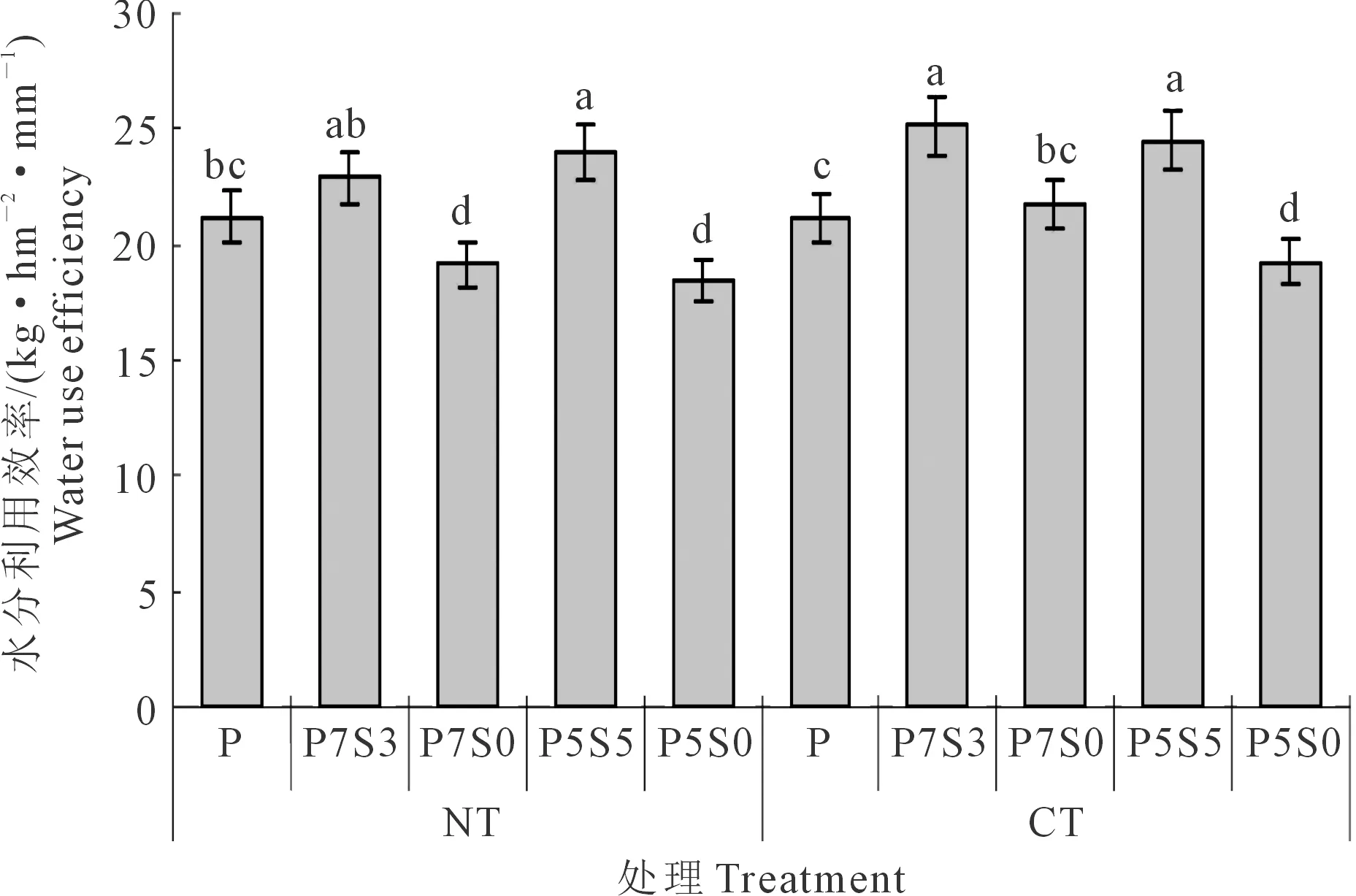

2.3 不同耕作措施与覆盖方式对玉米农田水分利用效率的影响

耕作措施与覆盖方式对玉米农田水分利用效率的影响达到极显著水平,耕作措施与覆盖方式的互作效应达极显著水平。免耕措施下各处理平均水分利用效率较传统耕作措施降低4.9%(图3)。免耕措施下,NTP5S5处理水分利用效率最高,达到24.1 kg·hm-2·mm-1,较NTP、NTP7S0、NTP5S0处理分别提高12.2%、20.3%、26.8%(P<0.05),但与NTP7S3处理差异不显著;传统耕作措施下,CTP7S3处理水分利用效率最高,达到25.2 kg·hm-2·mm-1,较CTP、CTP7S0、CTP5S0处理分别高17.4%、14.4%、27.7%(P<0.05),但与CTP5S5处理差异不显著。综合耕作措施与覆盖方式,NTP7S3、NTP5S5、CTP7S3、CTP5S5处理间玉米水分利用效率差异不显著,说明在减少地膜投入的前提下通过集成免耕与玉米秸秆捆状覆盖措施仍可保持较高的水分利用效率,是绿洲灌区通过地膜减量化免耕覆盖与秸秆捆状覆盖而实现玉米可持续生产的有效措施。

图3 不同耕作与覆盖方式对玉米水分利用效率的影响Fig.3 Effect of different mulching and tillage measureson water use efficiency of maize

3 讨 论

3.1 玉米产量形成对耕作及覆盖方式的响应

大量研究表明覆盖具有不同程度的增产效应,而在干旱与半干旱地区,地膜覆盖玉米增产效应大于秸秆覆盖,源于地膜覆盖的增温、保水、促进生长发育作用[2,6]。但是,近10年来,甘肃河西绿洲灌区玉米成熟期从10月中旬提前至9月上旬甚至8月下旬,呈现减产的趋势,其实这属于早衰并不是早熟。其主要原因:第一,高温与低温的极端变化;第二,农户传统生产模式每年覆盖地膜,在玉米旺盛生长期(开花灌浆期)的土壤温度达到45 ℃以上[6],明显高于玉米根系正常生长发育35℃的适温阈值[13],玉米根区极端高的土壤温度导致其生长发育受阻;第三,大量投入地膜对农田土壤水分与养分的过度消耗并造成土壤微环境恶化[14];第四,农户传统生产模式每年覆盖地膜,提高土壤温度,导致玉米生育前期生长快,对养分与水分的消耗多,造成玉米生育后期出现缺水缺肥现象[15]。因此,亟待研发减缓以上传统农户生产模式弊端的农艺管理措施。然而,西北绿洲灌区资源性缺水严重,春、秋热量不足,但夏季炎热,在玉米生产中存在“非膜不植”的生产背景,亟待研发弱化传统每年覆盖地膜的高温弊端技术。因此,本研究将免耕、地膜与秸秆覆盖同步集成于玉米生产模式,耕作措施与覆盖方式对玉米籽粒产量的影响达到极显著水平,综合耕作措施与覆盖方式,免耕与传统耕作措施下均以70%地膜覆盖与30%秸秆覆盖玉米籽粒产量最高,但二者无显著差异,说明70%地膜覆盖结合30%的捆状玉米秸秆覆盖可实现免耕地膜循环利用,在减少地膜投入的基础上获得高产。从增产机制上分析可知,免耕70%地膜覆盖结合30%的捆状玉米秸秆覆盖较传统全膜覆盖玉米增产的主要原因是穗数、穗粒数及粒重的协同提高,特别是穗数的提高幅度较大,源于双穗率的增多。另一个增产的原因是:免耕地膜秸秆交替覆盖显著降低了玉米全生育期0~25 cm土层土壤温度,延缓了玉米生长前期的生长发育,玉米生育前期水分养分消耗少,剩余水分养分通过“错期分配”满足玉米生育后期旺盛生长的水分养分需求,促进其生殖生长期的生长发育,特别是在玉米灌浆后期还维持较大的绿色叶面积,利于籽粒灌浆而促进增产[16],说明免耕地膜秸秆交替覆盖方式下玉米增产主要发生在生育后期。相反,传统耕作每年全膜覆盖处理在玉米开花灌浆期造成玉米根区极端高的土壤温度[6, 8],以及生育前期较高的土壤温度加快玉米生长,造成水分养分过度消耗,后期水分养分供应不足,导致后期单一地膜覆盖玉米根系及叶片发生早衰,降低光合作用而减小地上部光合同化物的累积与分配[15,17]。因此,在玉米生产田间管理中,可通过优化栽培措施,调控作物生长发育动态,通过实现作物对资源的错期利用维持并增强玉米生育后期的旺盛生长,延缓衰老而实现高产。

3.2 地膜秸秆交替覆盖对玉米农田土壤水分利用特征的影响

近年来,随着资源型缺水日趋紧迫,干旱气候条件下,农业生产必须以水分高效利用为重心,而控制土壤蒸发是提高作物水分利用效率的重要途径之一[3, 18]。采用地膜与秸秆覆盖技术可以有效抑制土壤蒸发、降低无效耗水,增强水分利用的有效性[6]。本研究表明,耕作措施对玉米生育期内土壤蒸发量无显著影响,覆盖方式对玉米生育期内棵间蒸发量的效应达极显著;无论免耕与传统耕作,地膜秸秆交替覆盖与全膜覆盖和半膜无秸秆覆盖相比,均能够有效降低玉米农田棵间蒸发量。免耕旧膜覆盖地膜完整度高于70%,再加上旧膜上覆盖一薄层土壤抑制土壤蒸发的效应与传统耕作相当。地膜秸秆交替覆盖较半膜无秸秆覆盖降低玉米农田棵间蒸发量,主要原因:第一,地表覆盖增加了土壤与大气间水热交换的物理阻隔层,阻碍土壤与大气层间的水分和能量交换,显著降低土壤蒸发[19];第二,玉米秸秆捆状覆盖减少生育前期的土壤水分散失,降低土壤温度[16],玉米生育前期生长缓慢,消耗水分与养分较少,随着气温回升,生育前期剩余的土壤水分与养分促使玉米生长发育旺盛,在灌浆期保持较大的冠层,遮阴面积大,抑制土壤蒸发效果相对较好。与全膜覆盖相比,地膜秸秆交替带状覆盖仍然具有降低棵间蒸发量的优势,这是因为:第一,虽然全膜覆盖,但机械覆膜导致地膜之间存在20~25 cm的无覆盖间距,造成较大的水分蒸发,而地膜秸秆交替覆盖措施地膜覆盖带与玉米秸秆覆盖带之间无缝隙,抑制土壤蒸发效应较好;第二,玉米秸秆捆状覆盖厚度约25 cm,而地膜覆盖随着时间的推移,地表覆盖完整度逐渐降低,因而玉米秸秆捆状覆盖带抑制土壤蒸发的效应强于地膜覆盖带。说明在河西绿洲灌区玉米“非膜不植”的生产背景下,可通过免耕地膜秸秆交替覆盖实现土壤蒸发的有效抑制,是试区减少地膜投入而提高水分利用的可行措施。

地膜、秸秆覆盖具有降低耗水的效应已被研究证实[3, 6]。本研究中,将耕作措施、地膜与秸秆覆盖同步集成于玉米生产模式,研究表明,耕作措施对玉米全生育期总耗水量没有造成显著影响,但覆盖方式对全生育期总耗水量影响显著。地膜秸秆带状覆盖较传统耕作全膜覆盖降低了玉米全生育期总耗水量,这是因为:第一,与传统全膜覆盖相比,免耕地膜秸秆带状覆盖模式中,秸秆覆盖还田也可通过提高土壤水分入渗率及贮水量[20],有效地抑制土壤蒸发;第二,免耕地膜秸秆交替覆盖通过优化土壤水热特性,调控玉米生长发育动态而对水资源错期利用,增强玉米需水与土壤供水的吻合度,有效降低玉米生育前期无效蒸发水分,增加玉米生育后期的有效蒸腾,使无效耗水转化为有效耗水,为玉米籽粒灌浆提供充足的水分条件,增强籽粒灌浆,提高籽粒产量,进而提高水分利用效率[16]。进一步证实本研究得出的基本观点,免耕地膜秸秆交替覆盖减小了玉米营养生长期(拔节~开花期)的耗水,增大了生育后期(开花~完熟期)的耗水量,有效协调玉米前后生育时期耗水互补、竞争关系,以免耕70%地膜/30%捆状玉米秸秆覆盖处理调控水分利用的效应较好。因此,在水资源严重短缺的干旱内陆河西绿洲灌区,在玉米生产中集成免耕地膜秸秆带状覆盖技术有望缓解玉米需水与供水矛盾,为试区玉米高效生产提供理论与实践依据。

4 结 论

西北绿洲灌区地膜秸秆带状覆盖集成免耕措施具有显著的增产效应,以免耕70%地膜覆盖/30%捆状玉米秸秆覆盖(NTP7S3)增产效应较好,比地方习惯生产模式传统耕作全膜覆盖(CTP)增产4.6%。相对于传统耕作全膜覆盖,地膜秸秆交替覆盖降低了玉米农田棵间蒸发量,以NTP7S3处理抑制土壤蒸发效果较好,且降低棵间蒸发量主要源于秸秆覆盖对土壤水分蒸发起到较好的抑制作用。免耕地膜秸秆交替覆盖减小了玉米营养生长期(拔节~开花期)的耗水量,增大了生育后期(开花~完熟期)的耗水量,有效协调玉米前后生育时期耗水互补、竞争关系,以NTP7S3处理调控水分利用的效应较好,与对照(CTP)相比,降低了全生育期总耗水量与棵间蒸发量占总耗水量之比(E/ET),提高水分利用效率。免耕地膜秸秆带状覆盖替代地方习惯传统耕作全膜覆盖种植能够实现玉米产量和水分利用效率提高,为水资源短缺、地膜投入量较高的西北绿洲灌区玉米生产过程中实现地膜减投增产增效提供理论与实践依据。