海南岛台风灾害综合危险评价

2021-08-11陈雨菲林孝松犹伊然李宏伟

陈雨菲, 林孝松*, 犹伊然, 李宏伟

(1.重庆交通大学建筑与城市规划学院, 重庆 400074; 2.重庆市奉节县气象局, 重庆 401147)

台风是发生在热带或副热带海洋洋面上的低压涡旋,是一种常见的热带天气系统,登陆时常带来大风、暴雨,造成严重灾情。海南岛是中国台风登陆较频繁的地区之一,据统计1951—2019年影响海南岛的台风共450次,平均每年6.55次[1-2],给海南岛带来严重自然灾害及重大经济损失。

近年来,中国台风灾害的研究主要集中在灾害特征、危险评价、损失评估、承灾体脆弱性和风险评估等方面,取得了较丰硕成果,研究地域主要集中在广东[3-6]、浙江[7-10]和中国沿海地区[10-13]。海南岛也是台风灾害研究的热点地区,研究主题涵盖台风对橡胶林影响[14-16]、台风灾害时空特征[1-2,17]、台风暴雨时空分布[18-19]、灾害危险评价[20]、灾害损失评估[21]等。但相关研究成果只涵盖台风对农业影响、台风灾害演变规律、灾损情况和致灾因子危险等研究,且大多数研究时间较早,参考价值不高,实用性不强;而结合海南岛孕灾环境特点对台风灾害进行综合危险分析的研究还相对不足。

海南自由贸易港建设是中国一项重大国家战略举措。然而在加速经济发展、深化改革开放的同时,海南岛特殊的地理位置使得台风暴雨等自然灾害发生频繁,一定程度上影响和制约了当地的发展,不可避免地带来重大财产损失和人员伤亡。因此对台风灾害研究至关重要,对海南岛台风灾害综合危险进行评价是加强灾害风险管控的前提,可为研究区台风灾害风险防范和减灾提供决策依据。

基于此,从自然灾害系统理论视角出发,利用海南岛1980—2019年71次的台风数据,选取孕灾环境敏感性和台风致灾危险性等9个评价指标,采用层次分析和熵值组合赋权法计算指标权重,构建海南岛台风灾害综合危险评价模型,按10年间隔划分为4个年代,从时间和空间两个尺度分析海南岛台风灾害综合危险并进行相应分区,为海南岛的台风灾害防治提供借鉴。

1 研究区和研究数据

1.1 研究区概况

海南岛地处中国南部,面积3.39×104km2,位于18°10′N~20°10′N、108°37′E~111°03′E,为中国的第二大岛。地形地势较复杂,中部高四周低,呈现由山地、丘陵、台地、阶地和平原逐级递降组合形成的环形层状地貌。属热带季风气候,终年高温,年平均气温高,总降雨量丰沛,但降雨时空分布不均,降水集中在雨季且降水量大,干湿季节明显;夏秋季盛行台风,年登陆台风为0~4次。属海岛独立水系,河流由中部山区丘陵向四周以辐射状流入海,具有河流众多、河短坡陡等特点。研究区涵盖的范围是海南省(除三沙市外)的18个市县,2019年末常住人口为944.67万人,国内生产总值为5 308.93亿元。

1.2 研究数据

使用的气象数据来自国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn/)和温室数据共享平台(http://data.sheshiyuanyi.com/WeatherData/),包括海口、东方、儋州、琼中、琼海、三亚和陵水7个气象站点的大风降雨数据;归一化植被指数栅格数据来自美国地质勘测局(http://glovis.usgs.gov/);数字高程模型数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型(advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer global digital elevation model,ASTER GDEM)数据产品,空间分辨率为30 m。

2 评价指标和模型

2.1 评价指标选取

根据灾害系统论,从孕灾环境敏感性和致灾因子危险性两个方面遴选台风灾害综合危险评价指标。

针对台风灾害与孕灾环境之间的关系,按照指标可获取性和综合性原则,结合海南岛实际情况,选取地形位指数、地形指数、地形起伏度、河网密度、距东海岸距离和植被覆盖度6个指标作为孕灾环境敏感性因子,利用地理信息系统软件(geographic information system,ArcGIS10.4)获取数据分布如图1所示。其中地形位指数是描述高度和坡度的一个地形特征数值[22],高程低、坡度小的区域地形位小,该值越小越易孕育台风暴雨洪涝灾害;地形指数是综合考虑坡度和流域水文特性的一个综合指标[23],该值越大,则表征土壤越容易达到饱和产流越易于引发洪涝灾害;地形起伏度越大,因降雨量过大引发滑坡、泥石流等二次灾害的可能性就越大;河网越密集越易于产生洪涝灾害;登陆海南岛的台风主要源于西北太平洋,且登陆点多位于该岛东部沿海,故距离东海岸越近,形成洪灾和风灾的可能性越大;植被覆盖度越高,对台风风速起到一定程度上的减缓作用,同时对洪涝灾害的形成也有一定的抑制作用。

ve1、ve2、ve3、ve4、ve5、ve6分别为地形位指数、地形指数、地形起伏度、河网密度、距东海岸距离和植被覆盖度6个指标值

台风主要通过伴随而来的狂风和暴雨造成灾害,结合海南岛实际,选取台风登陆期间过程最大风速、过程日最大降雨量和过程总降雨量3个指标作为致灾因子。风速大易造成人员伤亡,影响农田农作物收成,破坏建筑物及基础设施,造成财产损失;降雨量大会导致洪涝灾害、滑坡、泥石流等灾害。

2.2 评价指标权重

层次分析法(analytic bierarchy process, AHP)是对各因子之间进行简单的比较与计算,根据指标重要性的对比,计算得到不同指标权重,进而可对决策方案提供依据,是一种主观的权重确定方法。通过咨询10位相关专家计算得到各指标权重如表1所示。熵值法是根据指标变异性大小来确定客观权重的一种方法。若某个指标信息熵越大,则表明该指标值的变异程度越小,在评价中的重要性越大,其权重也就相应越大。在研究区内随机创建500个点,将6个指标的栅格数据取至点,将数据导入MATLAB,利用熵值法计算的权重如表1所示。

为剔除波动数据干扰,引入距离函数[24-25]确保主观权重与客观权重间的差异程度与其相对应的分配系数间的差异程度相一致,两者的距离函数为

(1)

式(1)中:w″i和w″i分别为由层次分析法和熵值法计算得到的指标权重。

主客观组合权重表达式为

wz=αw′i+βw″i

(2)

式(2)中:wz为组合权重;α、β为两种权重的分配系数,两者之和等于1。

距离函数与分配系数两者的关系为

d(w′i,w″i)2=(α-β)2

(3)

由式(1)和式(3)可得,孕灾因子指标分配系数分别为α=0.648 9、β=0.351 1,致灾因子指标分配系数分别为α=0.594 8、β=0.415 2;将分配系数代入式(2),最后得到的组合权重值如表1所示。

表1 海南岛台风灾害综合危险评价指标权重

2.3 评价模型

孕灾环境敏感性模型为

VE=we1ve1+we2ve2+we3ve3+we4ve4+

we5ve5+we6ve6

(4)

式(4)中:VE为孕灾环境敏感性指数值;ve1、ve2、ve3、ve4、ve5、ve6分别为地形位指数、地形指数、地形起伏度、河网密度、距东海岸距离和植被覆盖度6个指标值;we1、we2、we3、we4、we5、we6分别为相应指标的组合权值。

致灾因子危险性模型为

VH=wh1vh1+wh2vh2+wh3vh3

(5)

式(5)中:VH为致灾因子危险性指数值;vh1、vh2、vh3分别为过程最大风速、过程日最大降雨量和过程总降雨量3个指标值;wh1、wh2、wh3分别为相应指标的组合权值。

台风灾害综合危险评价模型为

D=VEWE+VHWH

(6)

式(6)中:D为台风灾害综合危险评价指数值;WE、WH分别为敏感因子和致灾因子的权重值,结合实际情况,两者的AHP值分别为0.4和0.6(表1)。

3 结果与分析

3.1 孕灾环境敏感性分析

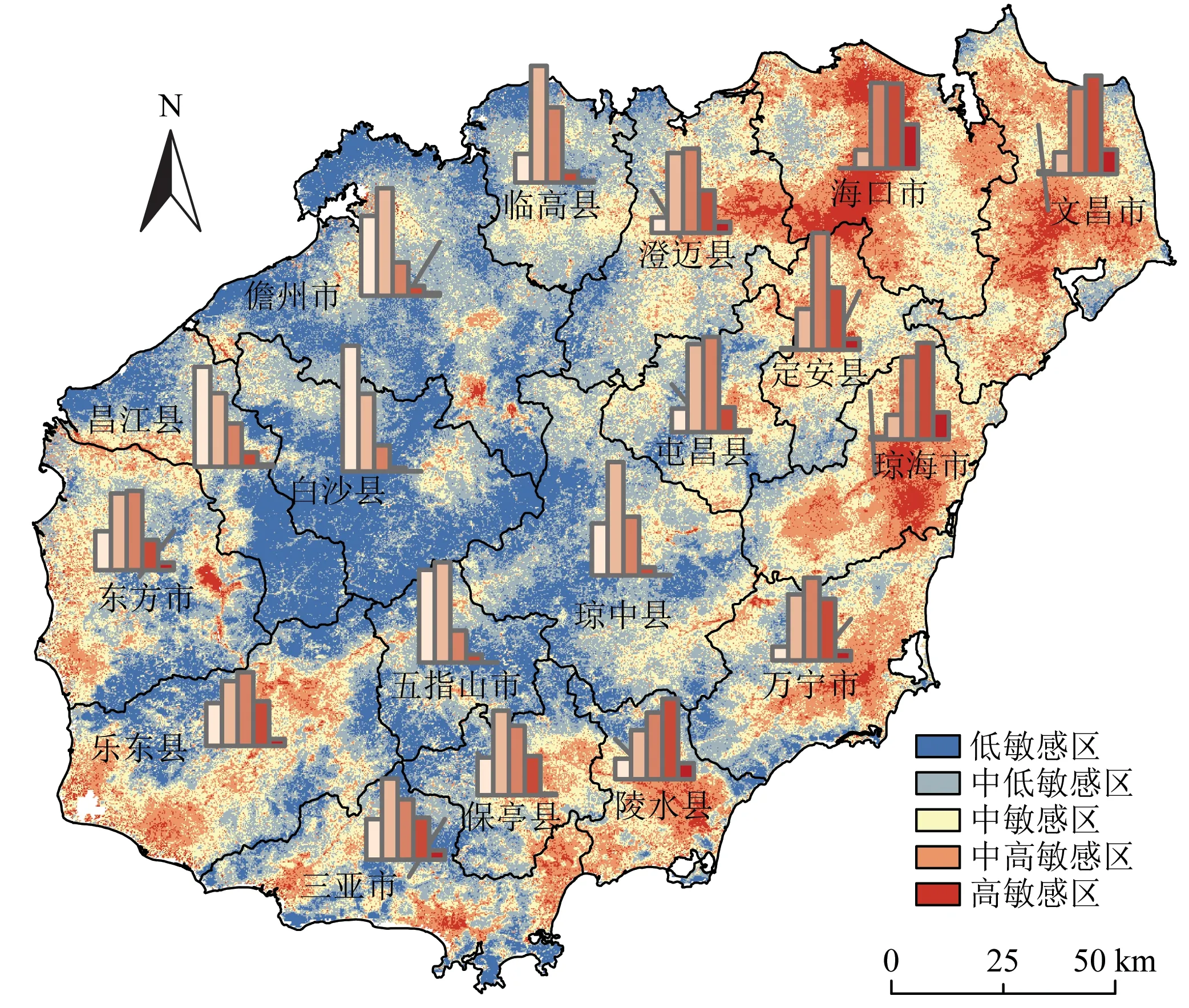

结合各指标的标准化值和相应权重,利用GIS的网格计算器得到海南岛台风灾害孕灾环境敏感性指数值,采用自然断点法将孕灾环境敏感性等级划分为高、中高、中、中低和低敏感5个等级区,同时利用区域汇总功能得到海南岛各市县不同级敏感区面积占比柱状图,如图2所示。

图2 海南岛孕灾环境敏感性分区图

从各等级区面积占比来看,海南岛台风灾害孕灾敏感性以中和中低敏感为主,两者面积之和占比达59.87%;低和中高敏感区的面积相当,占比分别为17.96%和17.75%;高敏感区面积最小,占总面积的4.42%。

从空间分布来看,海南岛台风灾害孕灾敏感性分区具有大集中、小分散特征。

高、中高敏感区具有从东北沿海区至西南沿海区环岛分布特点,主要分布在海口中北部和澄迈东部区。该地处于南渡江,河网密度高且其三角洲河床比降小,河道淤积速度快,暴雨来袭常产生洪涝灾害;其余则相对分散在东北部的文昌,东部的琼海、万宁,南部的陵水、三亚,西南部的乐东、东方等市县,这些区域共同特征均为临海、植被覆盖率低,地势平坦且低,地形位指数中等偏高,台风袭来受降水量大而引发洪涝灾害,风力过强且无高山阻挡产生房屋倒塌、农田受灾、人员伤亡等风灾损失。

中敏感区分布范围较广,在空间上主要集中分布在沿海高敏感和中高敏感区外围,多属各市县城区所在地,地势较平坦,河网密集程度中等、植被覆盖度中等。

低和中低敏感区则主要集中分布在中部内陆区至西北部沿海区,如中部内陆的白沙、琼中、五指山,西部的儋州、临高、昌江等市县。中部内陆区具有地形高、植被覆盖度高特点;而西北部沿海市县河网密度较低、植被覆盖度较高、地势较平坦,蓄水能力较强,又因距离台风登陆的东部沿海较远,在一定程度上降低了孕育台风灾害的程度,相关区域的敏感性指数相对较低。

按照面积占比平均值来看(图2),面积占比模式分为:中-中高敏感分布在东北部4个市县;中低-中-中高敏感分布在东部万宁、陵水2个市县;中低-中敏感分散分布在南部至西南部4个市县和中部至北部3个市县;低-中低-中敏感主要分布在中部内陆的琼中;低-中低敏感则主要分布在中部内陆至西部沿海的4个市县。

3.2 致灾因子危险性分析

选取1980—2019年登陆海南岛的71次台风,按照10年间隔将时间尺度划分为4个年代,分别为20世纪80年代(1980—1989年,24次)、20世纪90年代(1990—1999年,13次)、21世纪00年代(2000—2009年,16次)和21世纪10年代(2010—2019年,18次)。

结合各指标的标准化值和相应权重,对每个年代各取其平均值,利用GIS(地理信息系统)的网格计算器得到海南岛台风灾害致灾因子危险性指数值,采用等间隔法将致灾因子危险性等级划分为高、中高、中、中低和低危险5个等级区,得到海南岛4个年代台风致灾因子危险性分区图,如图3所示。

图3 海南岛致灾因子危险性分区图

从时间尺度来看,20世纪80年代以中低-中危险区为主;20世纪90年代低、中危险区占比较大;21世纪00年代以低-中低危险区为主;21世纪10年代则低、中低和高危险区占比均衡。

高、中高致灾危险区面积都随时间变化表现为上升—下降—上升趋势,高致灾危险区在20世纪80年代面积最小,为108.89 km2,在21世纪10年代面积最大,占比22.95%;中高致灾区在21世纪00年代面积最小,为2 182.33 km2,在20世纪90年代面积最大,占比12.58%。中危险区面积随时间变化呈先下降后上升趋势,在20世纪80年代占比最大,为40.22%;到21世纪00年代占比最小,为10.81%。

中低危险区面积随时间变化表现为下降—上升—下降趋势,在21世纪00年代面积上升至15 742.43 km2,20世纪90年代面积下降至5 564.78 km2。低危险区随时间变化面积呈先上升后下降趋势,在20世纪90年代面积最大,占比31.59%,在20世纪80年代面积最小,占比6.25%。

从空间分布来看,海南岛台风灾害致灾危险性高值区主要分布在沿海,低值区分布在内陆。

20世纪80年代的致灾因子危险区分布在空间上具有从东、西部沿海逐渐向内陆呈条带状递减趋势。高致灾危险区集中分布在万宁沿海;中高致灾危险区主要沿东部高致灾危险区向内陆延伸分布;中致灾危险区呈环带状紧靠东、西部中高致灾危险区往内陆延伸分布;中低危险区主要分布在中部至北部沿海;低致灾危险区则集中分布在海口至澄迈北部沿海。

20世纪90年代的致灾因子危险区分布在空间上具有从东南部、西南部沿海向内陆至北部沿海逐级递减趋势。高致灾危险区主要集中在西南部沿海的3个市县和东南部沿海的万宁、陵水;中高致灾危险区呈条带状分布于高致灾危险区周围;中致灾危险区空间上具有从中西部沿海—南部沿海—中东部沿海呈V形分布的特点;中低致灾危险区呈条带状分布于中致灾区以北;低致灾危险区主要集中分布在北部沿海。

21世纪00年代的致灾因子危险区分布在空间上具有从西南部沿海逐渐向内陆呈条带状递减的趋势;高致灾危险区主要分布在西南沿海区,覆盖3个市县;中高致灾危险区和中致灾危险区在空间上呈降级趋势以条带状分布于高致灾危险区以东;中低致灾危险区在空间上被低致灾危险区断开分为两部分分布,一部分主要是沿中致灾危险区向东延伸至东南沿海,主要包括儋州、保亭和三亚等8个市县;另一部分则分布在东北部,主要包括文昌与其邻域市县;低致灾危险区在空间上主要分布于中部至北部沿海,包括海口、定安等6个市县。

21世纪10年代的致灾因子危险区在空间上具有轴对称分布的特点,主要是从东北部沿海和西南部沿海向内陆呈条带状递减趋势分布;高致灾危险区覆盖东北部沿海市县文昌、海口和西南部沿海市县东方、乐东和三亚;中高、中致灾危险区均沿高致灾危险区向内陆递减延伸分布;中低致灾危险区在空间上具有东北部、西南部紧靠中致灾危险区和东南部环低致灾区的分布特点;低致灾危险区分布在中部及中部以东沿海5市县。

3.3 台风灾害综合危险分析

3.3.1 时间尺度危险性

结合各指标的标准化值和相应权重,利用GIS的网格计算器得到海南岛台风灾害综合危险性指数值,采用等间隔法将台风灾害综合危险性等级划分为高、中高、中、中低和低危险5个等级区,得到海南岛4个年代台风灾害综合危险性分区图,如图4所示。

图4 海南岛台风灾害综合危险性分区图

4个年代的台风灾害综合危险区在空间上都具有从沿海向内陆逐渐递减趋势,沿海处于中-高危险区,内陆处于低-中危险区;而随着时间推移,综合危险性表现为上升趋势。

20世纪80年代以中-中高危险区为主,空间分布主要是从东部沿海向内陆递减趋势;20世纪90年代以中低-中危险区为主,空间分布主要是从东南沿海和西南沿海分别向内陆递减趋势;21世纪00年代以中低-中危险区为主;21世纪10年代以中低-中-中高危险区为主;2个年代的空间分布均是从东北沿海和西南沿海分别向内陆递减趋势。

高危险区面积占比趋势为上升—下降—上升。在21世纪10年代面积最大,为6 593.28 km2,分别分布在东北、西南沿海,主要涵盖文昌、海口和乐东;21世纪00年代面积最小,为2 791.86 km2,主要分布在西南部沿海,覆盖东方和乐东;在20世纪80年代主要分布在东部沿海,覆盖琼海、万宁和文昌。

20世纪90年代则分布在东南、西南沿海。中高危险区面积随时间推移呈下降—上升—下降趋势,在20世纪80年代占比最大,为26.52%;在21世纪10年代占比最小,为22.60%。20世纪80年代至21世纪00年代,在空间上主要零散分布在东北部—西南部沿海;在21世纪10年代主要沿中危险区向东北和西南方向分布。

中危险区面积占比趋势为下降—上升—下降。在21世纪00年代面积最大,为13 200.34 km2;在21世纪10年代面积最小,为10 538.24 km2。20世纪80年代中危险区分布在中部至北部内陆,覆盖临高、屯昌和琼中;20世纪90年代主要涵盖东部内陆的包括定安、屯昌和琼中;21世纪00年代在空间上分布在北部沿海至北部内陆和西南部沿海;21世纪10年代在空间上沿中低危险区向东北、西南方向分布,主要包括临高、屯昌和保亭。

中低危险区面积占比呈先上升后下降趋势。21世纪00年代占比最大,为26.87%;20世纪80年代占比最小,为22.28%,在空间上随低危险区分布在海南岛中部至西北部沿海;20世纪90年代在空间上具有从中部延伸至北部沿海区的特点;21世纪00年代、10年代在空间上分布均从西北部沿海横穿中部至东南部沿海。

低危险区面积占比总体呈持平趋势,在20世纪80年代占比最小,21世纪10年代占比最大,年代面积差距变化不大。在空间上都主要分布在海南岛中部,位于黎母岭—鹦哥岭—猕猴岭山地和五指山—青春岭—马咀岭诸山。

3.3.2 空间尺度危险性

基于前文通过分区统计汇总可得到每个市县不同年代的台风灾害综合危险指数,同时对4个年代的综合危险指数求取平均值,并按自然断点法将18个市县分为高、中、低值区3个等级区,如图5所示。

图5 海南岛各市县台风灾害综合危险性图

由图5可得高值区主要位于东部、北部和西南沿海6市县;中值区分散分布在沿海以及内陆6市县;低值区集中分布在中部内陆至西北部沿海6市县。

处于东部高值区的3个市县,文昌、琼海和陵水全境海拔较低,且山岭稀少,多为平原地区且受台风袭击次数多,缺少高山阻挡作用,台风致灾作用显著,综合危险指数高;北部海口位于文昌西部,北面临海,地势总体较平缓,境内有本岛最长的河流南渡江从中通过,河网密度大,在致灾因子与环境敏感性因子共同作用,综合危险性指数高;西南部的东方地形为东高西低,沿海区域地形起伏度小,植被覆盖度低,受致灾因子大风影响较大,又因其地理位置与气候的双重作用,台风登陆时东方市的降水量随年代增加而增大,在文献[26]的研究中,东方的降雨量在1960—1990年偏少,1996—2015年偏多,而境内的大广坝水库是全岛第二大水库,河网较密集,降水量过大会导致洪涝、泥石流等二次灾害,综合危险性指数最高;而乐东东部、北部、西北部三面环山,西南部为平原区临近南海,植被覆盖度略低,又因北部与东方接壤,受东方影响,其综合危险性指数也较高。对于高值区市县,因距离东海岸较近受台风正面袭击的影响较大,对这些区域应加强对台风预警的能力;提高预测台风路线的水平,加强对台风的防范工作,提前做好防御台风的应急管理工作;提高基础设施的抗台风能力;提高群众灾害意识,能在一定程度上减少人员伤亡和经济损失。

东部沿海万宁西北、东南部属于山地丘陵地形,东北区为平原地带,综合危险性指数与东部沿海市县相比较低;定安距离东海岸近,因与海口、文昌、琼海接壤,受致灾因子作用大,综合危险指数中等;南部三亚和保亭,受从西北太平洋生成的台风影响较弱,主要受南海生成且直面袭击三亚市区的台风影响较强;昌江地势东南高西北低,东南部为五指山余脉,地势较高且居于内陆区,东南部危险性指数低,但西南部邻海且与东方接壤,受影响较大;北部沿海澄迈,地势为南高北低,中部与海口接壤处为南渡江流域,受致灾因子作用较大,但因其距离东海岸较远,大风影响程度减弱,植被覆盖度中等,故综合危险指数中等。对于中值区市县,主要受台风暴雨影响,形成洪涝、海水倒灌的灾害,故应做好对强降雨的监测和预警;合理利用土地资源,提高植被覆盖率,防止水土流失严重;加强对暴雨形成洪涝灾害的防御工程措施;提高群众的防洪意识等。

屯昌地势主要为西南高东北低,虽距离东海岸较近,但东北与定安相连,东南与琼海接壤,处于内陆区,致灾因子作用被削减,植被覆盖度高,河网稀疏,综合危险指数低;西北部的临高和儋州,离台风登陆点距离最远,河网密度低,植被覆盖度高,地形指数低,致灾因子作用弱且敏感性指数总体较低,综合危险指数低;琼中、五指山和白沙位于海南岛中部内陆区,植被覆盖度高,地形位指数大不易形成洪涝等灾害,又因距离东海岸较远,有高山阻挡作用,致灾因子影响低,综合危险指数低。

4 结论

(1)海南岛孕灾环境敏感程度在空间上具有从东部、西南部沿海向内陆逐渐降低趋势,以中低敏感为主,面积10 451.68 km2,占比30.88%;高敏感区面积最小,为1 495.02 km2,占比4.42%。

(2)致灾因子危险随时间变化呈现上升—下降—上升趋势,不同时期致灾因子危险程度在空间上具有从沿海向内陆呈逐级递减趋势的特征;21世纪00年代致灾因子低、中低危险区面积最大,为 25 624.85 km2,占比达75.7%;21世纪10年代致灾因子中高、高危险区范围最大,占比34.78%。

(3)海南岛台风灾害综合危险程度随时间变化呈现下降—升高趋势,不同时期台风灾害综合危险在空间上均具有从东北部、西南部沿海向中部内陆和西北部沿海降低特征;21世纪00年代综合危险指数最低,低、中低危险区占比为29.61%;21世纪10年代综合危险性指数最高,中高、高危险区占比为42.08%。

(4)台风灾害综合危险高值区分布在海口、文昌、琼海、陵水、乐东和东方,形成高值区的主要原因是地势平坦,河网密度大、植被覆盖率低、距离东海岸线较近易遭受台风影响,形成洪涝、海水倒灌等二次灾害;中值区分布在万宁、保亭、三亚、澄迈、定安和昌江;低值区分布在五指山、琼中、白沙、屯昌、儋州和临高,低危险区域的地形位指数大,植被覆盖率高,环境敏感性低,且居于内陆远离东海岸,台风致灾因子影响程度小。

在研究中,因植被覆盖变化不明显,其他孕灾因子变化不大,故只考虑了静态的孕灾环境敏感;同时在分析致灾因子危险时,因研究时段共计71次台风,每次台风的等级不同,相关的数据也存在差异,在进行不同年代的计算时统一进行平均处理,这样的均衡化会导致研究结果与实际情况存在一定的偏差,下一步需要进一步深入研究弥补此缺陷。