从《黄帝内经》浅谈针灸的“因时制宜”原则

2021-08-10刘羽茜王朋

刘羽茜 王朋

《灵枢·岁露》曰“人与天地相参也,与日月相应也”,指出人体的生命活动,如气血阴阳消长、脏腑的生理和病理变化等,具备显著的节律性和周期性,与天地阴阳的动态变化一致。当人体的节律落后于自然变化时,会发生各种疾病。《内经》据此确定了“因时制宜”的临床治疗原则,强调“因天时调气血”,无论用药还是用针,治疗目标是令脏腑组织回归到与四时五行运行规律吻合的状态,从而“顺天之时,而病可与期”[1]。从本质上看,时间代表天体运行的规律,来自于天体空间位置的变化。日代表地球自转一周的时间,月代表月球围绕地球旋转一周的时间,年代表地球围绕太阳公转一周的时间。随着年、月、日、时转变,作用于人体的引力不同,是人体生理、病理变动的原因。以下按日、月、年、超年的层次归纳《内经》所述时间节律,并探讨在针灸临床中运用的方法。

1 《内经》对时间节律的论述

1.1 日节律

1.1.1 四段式节律——以阴阳消长划分旦、昼、夕、夜 一日按阴阳可划分为昼与夜,昼主阳,夜主阴。这种划分方式是静态的,但一日之中,阴、阳都存在动态的消长转化,以阳极的日中、阴极的夜半作为分界点再细分,一日实有四个时段。如《灵枢·营卫生会》载“日中而阳陇为重阳,夜半而阴陇为重阴……夜半为阴陇,夜半后而为阴衰,平旦阴尽而阳受气矣。日中为阳陇,日西而阳衰,日入而阳尽而阴受气矣”。四段式节律的内涵,是反映阴阳转化的动态信息,对人体防治疾病的意义也能更精确。

《素问·生气通天论篇》总结了阳气一日的变化规律:“故阳气者,一日而主外。平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。”平旦指寅时(3~5时),是天色微亮、太阳露出地平线之前的时间段,此时阳气初生。日中指午时(11~13时),此时阳气最盛,盛极而衰,是阳消阴长的临界点。日西指酉时(17~19时),此时阳气已虚。结合前文《灵枢·营卫生会》的论述,补充阳气衰极的状态即“夜半而阴陇为重阴”,夜半指子时(23~1时),此时阳气最弱,阴气最盛,是阴消阳长的临界点。

人体顺应上述昼夜阴阳转换的节律,在一日之中出现与时相应的病情轻重变化趋势。如《灵枢·顺气一日分为四时》曰:“夫百病者,多以旦慧、昼安、夕加、夜甚。”以一日比拟四季,病情在这4个时段间出现起伏,其原理是“朝则人气始生,病气衰,故旦慧;日中人气长,长则胜邪,故安;夕则人气始衰,邪气始生,故加;夜半人气入胜,邪气独居于身,故甚也。”

研究显示人的生命体征如体温、呼吸、脉搏、血压等,具有白天高、深夜低的规律,由于能量代谢属阳,这与“阳气主昼”相符。甲皱皮肤温度、血流速度具有夜间高、白天低的规律[2],上消化道出血夜间发病多于白天[3],营血属阴,与“阴气主夜”相符。据统计,呼吸系统疾病多在19~5时加重,23~5时恶化[4],符合“夕加、夜甚”的规律。

1.1.2 五段式节律——以十二时辰分配五行《素问·脏气法时论篇》提出了五脏病在一日内的愈、甚规律,与上文不完全一致:“肝病者,平旦慧,下晡甚,夜半静……心病者,日中慧,夜半甚,平旦静……肾病者,平旦慧,四季甚,下晡静。”《灵枢·顺气一日分为四时》从五脏相克关系的角度解释了这一现象:“是不应四时之气,藏独主其病者。是必以藏气之所不胜时者甚,以其所胜时者起也。”当人体能与自然界的阴阳变化保持一致时,遵循旦慧、昼安、夕加、夜甚的规律。若人体不能与自然相合,处于“藏独主其病”的状态时,首先受五脏生克关系的制约。

以一日十二个时辰分别配属五行,寅卯为木气所主,巳午为火气所主,申酉为金气所主,亥子为水气所主,这4个时段间均间隔1个时辰,即辰未戌丑,为土气所主。这一对应关系符合《内经》中脾独旺四季的原则,如《素问·太阴阳明论篇》论述“脾者土也,治中央,常以四时长四脏,各十八日寄之,不得独主于时也”,即脾主四时,旺于春夏秋冬每季末各18日。如肝病加重的时间为下晡,指申时(15~17时),申时属金,金克木,肝病在申时不能胜金气,故“下晡甚”。夜半为子时,子时属水,水生木,肝病到子时遇生已的土气,故“夜半静”。平旦为寅时,寅时属木,遇本脏之气旺,则“平旦慧”。基本规律是,遇本脏主时则“慧”,病情缓解;遇克已之脏主时则“甚”,病情加重;遇生己之脏主时则“静”,病情稳定。《素问·脏气法时论篇》提出的这一时间规律同样适用于年节律。

1.1.3 12段式节律——营气运行节律 《灵枢·营气》曰:“营气之道……精专者行于经隧,常营无已,终而复始,是谓天地之纪。故气从太阴出注手阳明,上行注足阳明。下行至跗上,注大趾间与太阴合……”指出营气运行在十二经脉之中,具有独特的出入和交会规律,从手太阴肺经开始,依次循行大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经、肝经,又从肝经复归于肺经。

营气每日在十二经脉中运行一周,流经每一经脉的时间刚好对应一个时辰,如寅时(3~5时)流经手太阴肺经,卯时(5~7时)流经手阳明大肠经,依此类推,形成十二时辰对应十二经脉的规律。也就是说,十二经脉在每日各有一个时辰处于开放状态,若该经病变,易于此时发作。若需要治疗某经所联络脏腑的疾病,也可选在这个时辰干预。

1.2 月节律

初一新月称朔,十五满月称望,月末日称晦。初七、八为上弦月,二十二、二十三为下弦月。人体气血盛衰与月相盈亏的变化节奏一致,可以根据月相推断人体的虚实状态。如《灵枢·岁露论》曰:“月满则海水西盛,人血气积,肌肉充,皮肤致,毛发坚,腠理郄,烟垢着,当是之时,虽遇贼风,其入浅不深。至其月郭空,则海水东盛,人气血虚,其卫气去,形独居,肌肉减,皮肤纵,腠理开,毛发残,胶理薄,烟垢落,当是之时,遇贼风则其入深,其病人也,卒暴。”说明月满时人体血气充实于体表,皮肤致密,腠理闭阖,邪气不能深入。月亏时血气虚弱,皮肤疏松,腠理开泄,邪气易深入体内。

1.3 年节律

1.3.1 以四季为周期 (1)以四季分阳气盛衰。《素问·四气调神大论篇》曰“夫四时阴阳者,万物之根本也”,指出人体的生理活动应顺应四季生长化收藏的规律。《素问·厥论篇》载:“春夏则阳气多而阴气少,秋冬则阴气盛而阳气衰。”自然界的阴阳二气此消彼长,维持着动态平衡。“人以天地之气生,四时之法成”,人体也与之相应。冯巧爱[5]统计了536例急性心肌梗死的时间规律,发现发病和死亡高峰均出现在冬季,前者集中在1月1日前后,后者在12月19日前后。心为阳中之阳,人体阳气春夏升旺,秋冬敛藏,心病遇冬季,阳气潜藏,阴寒内盛,心阳无以温煦,故而出现发病和死亡高峰。(2)以四季定气血浮沉。四季作用于人体气血的内涵,是浮沉变化。如关于营卫气的浮沉,《素问·八正神明论篇》载“是故天温日明,则人血淖液而卫气浮,故血易泻,气易行;天寒日阴,则人血凝泣而卫气沉”,指出气候温暖时,人体卫气趋于体表,充盛易行。气候寒冷时,人体卫气沉降,深藏体内。关于阳气在经、络、肉、皮、骨之间的浮沉变动,如《素问·四时刺逆从论篇》所述:“是故春气在经脉,夏气在孙络,长夏气在肌肉,秋气在皮肤,冬气在骨髓中……邪气者,常随四时之气血而入客也。”不同季节,病邪侵犯人体的层次也不同。(3)以四季配五行五脏。以四季加长夏分属五脏,可推测五脏病随季节出现的轻重持愈变化趋势。《素问·脏气法时论篇》曰:“病在肝,愈于夏,夏不愈,甚于秋,秋不死,持于冬,起于春……病在肾,愈在春,春不愈,甚于长夏,长夏不死,持于秋,起于冬。”与日节律的五行生克规律相比,二者相同的是遇克己之脏主时则“甚”,病情加重,遇生己之脏主时则“持”,意同前文“静”,病情稳定。不同的是此处论遇本脏主时则“起”,指病势好转,遇己所生之脏主时则“愈”,意近前文“慧”,病情缓解。

1.3.2 以六十甲子日为周期 古人以天干、地支纪日,十天干合十二地支,60日为一个周期。以十天干分别配属五行,用日天干的五行属性,可以推导五脏病在每一日的轻重持愈变化。如《素问·脏气法时论篇》曰:“肝病者,愈在丙丁,丙丁不愈,加于庚辛,庚辛不死,持于壬癸,起于甲乙……肾病者,愈在甲乙,甲乙不愈,甚于戊己,戊己不死,持于庚辛,起于壬癸。”十天干中甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水。其规律与四季配属五行时的生克制化规律完全相同。

1.4 超年律

古人不仅以干支纪日,也以干支纪年,60年为一个大周期,以木火土金水统运,以三阴三阳统气,运气相合,形成五运六气理论。《素问》运气七篇大论详细论述了每年的运气变化规律,天地之间的运行规律[6],以及人体为适应天地之气的常与变而出现的疾病。

纵观《内经》对时间规律的探讨,可概括为以下四点:第一,以阴阳为内涵的昼夜、月相、寒暑,判断人体阳气、阴血盛衰。第二,以寒温为内涵的四季,判断人体卫气浮沉,阳气在经、络、肉、皮、骨不同层次的变动。第三,以十天干配属五行,按照五行生克制化的规律,判断五脏病在不同时间的轻重变化。第四,以十二时辰对应营气流注的经脉,判断病位。上述理论可用于指导针灸选穴,确定针刺深度,合理使用针灸刺激量,选择治疗时机等。

2 《内经》时间节律的针灸临床应用

2.1 选择特定腧穴

某些固定时辰发作的疾病,尤其是痛证,《灵枢·顺气一日分为四时》提出“病时间时甚者,取之输”的治疗方法,根据营气在经脉中按十二时辰的流注次序,推演发作时辰营气旺盛的经脉,取该经的输穴治疗,针刺的时间不限。如丑时发作的牙痛、失眠、腰腿痛等,因丑时营气流注到肝经,取肝经输穴太冲;寅时发作的胃痛、变异性心绞痛,因寅时营气流注到肺经,取肺经输穴太渊,疗效显著[7-8]。

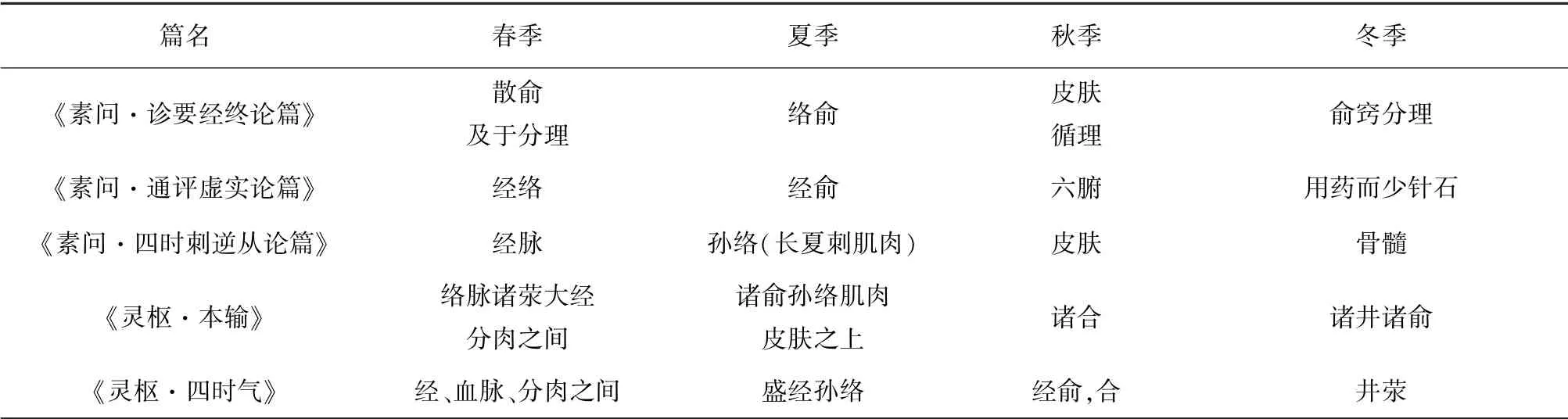

《内经》还提出分四季选取特定穴的规律(见表1),各篇结论小有差异,共同的观点是春季取荥穴,夏季取输穴,秋季取合穴,冬季取井穴。也有篇章有所补充,如春季还可选络穴,冬季可选荥穴。

表1 《内经》根据四时选取五输穴

《内经》选穴涉及“俞”时,后世有泛指腧穴、输穴、背俞穴等不同见解,《素问·水热穴论篇》探讨治疗水证、热证的腧穴,论及四时选穴的机理,如“秋取经俞何也?秋者金始治,肺将收杀,金将胜火,阳气在合,阴气初胜,湿气及体,阴气未盛,未能深入,故取俞以泻阴邪,取合以虚阳邪”,可见其内涵仍是结合季节对人体阳气和病邪部位的影响,对针刺深度的考虑。至于提出冬取井荥,似与春取荥穴矛盾,若从五行角度考虑,井应冬,荥应春,应为水生木之意。可以看出,应结合四时针刺深度,灵活运用《内经》的因时选穴,不必拘泥某穴。

2.2 确定针刺深度

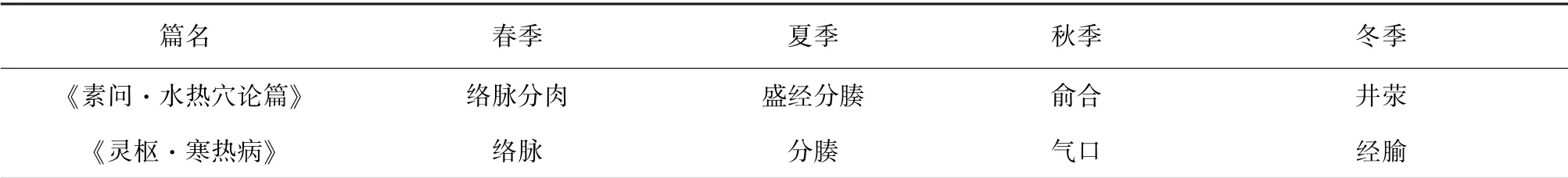

针刺深度的判断依据,一是邪气所在层次,如《灵枢·终始》提出“在骨守骨,在筋守筋”,《灵枢·官针》强调“病浅针深,内伤良肉,皮肤为痈;病深针浅,病气不泻,反为大脓”。二是人体经气停留的层次,它随着时间出现浮沉变化,决定邪气侵袭的深浅,如《素问·四时刺逆从论篇》载:“是故邪气者,常随四时之气血而入客也,至其变化,不可为度,然必从其经气,辟除其邪。”《内经》多个篇章论述了根据四季确定针刺深度的方法(见表2、3)。表述略有不同,大体都是根据四季经气所在部位,判断邪气侵入深浅,从而针至病所。

表2 《内经》根据四时人气所在层次确定针刺深度

《素问·水热穴论篇》解释了针刺深度需结合四时的原因:“春者木始治,肝气始生,肝气急,其风疾,经脉常深,其气少,不能深入,故取络脉分肉间……夏者火始治,心气始长,脉瘦气弱,阳气留溢,热熏分腠,内至于经,故取盛经分腠,绝肤而病去者,邪居浅也……”人体阳气随着四时气候的变化升降浮沉,春天处于人体较深部位的经脉,阳气萌动,外趋体表,经脉中的阳气较少,病邪此时侵犯人体,往往刚进入体表就与阳气抗争,无法深入经脉之中,因此病邪停留在人体较表层的络脉肌肉之间,针刺深度为络脉、肌肉之间。这里的阳气、经气指卫气,卫气对侵入人体的外邪具有感知、识别和应答能力[9],能够抵御外邪。

表3 《内经》根据四时邪气所在层次确定针刺深度

《素问·诊要经终论篇》和《素问·四时刺逆从论篇》中明确记载了逆四时而刺的症状和危害。“病有浮沉,刺有浅深,各至其理,无过其道。”四时人体的经气和邪气所在人体层次不同,倘若医者不能顺应四时,病深而刺浅或者病浅而刺深,就有可能贻误病情或使病情传变,引邪入里,反生他证。如《素问·诊要经终论篇》“春刺夏分,脉乱气微,入淫骨髓,病不能愈,令人不嗜食,又且少气。春刺秋分,筋挛,逆气环为咳嗽,病不愈,令人时惊,又且哭。春刺冬分,邪气著藏,令人胀,病不愈,又且欲言语”等。

2.3 确定针灸刺激量

补泻是针刺的重要因素,《内经》提出根据气血盛衰开阖施行补泻的方法。当某经脉气血流注旺盛时,该经的一两个穴位就处于“开时”,刺之可提高疗效,针对经脉气血盛衰,施以相应的补泻手法,可以更好地达到补虚泻实的目的,如《灵枢·寒热病》:“刺虚者,刺其去也,刺实者,刺其来也。”《素问·针解篇》:“补泻之时者,与气开阖相合也。”

针刺的月时补泻的原则为:月生无泻,月满无补,月郭廓空无治。月初生是人体气血生而渐旺之时,此时应补无泻,泻则伐其生气,使脏气愈虚;月满人体气血旺盛,此时宜泻不宜补,补则经脉血气壅滞,使脏气重实;月郭空则人气血虚,肌肉减,卫气去,形独居,此时不宜针刺,否则会扰乱经气。正因人体气血随月相消长变化,所以依月相盈亏改变针刺治疗的补泻手法,可以更好地调整一身之气血,避免虚虚实实。女子的月经以月为期,根据阴阳消长、气血盛衰变化可以分为经前期、经期和经后期,具有与月相盈亏相似的周期性和节律性,可依据月相定补泻,分期调治月经不调。经前期对应月初生,阴长阳消,血由盛而满,此时应促其生长发育,针刺以补为主,不宜过用泻法损伤脏腑。经期对应月满之时,阴长至极,由满而溢,此时正应排出经血,针刺不宜用补法,应以通为主,以免瘀血留滞经络。经后期,旧血已去,新血未生,正应月廓空之时,此时针刺会扰乱经气,不宜施行针刺[10-11]。

《素问·缪刺论篇》提出治疗痹证时的针刺痏数,即针刺的次数和用穴多少,应根据月相盈亏增减。从月生到月满,日增一痏;月满过后,日减一痏。因邪在分肉之间,故用缪刺法刺其络脉而不强调补泻[12]。唐卫华等[13]将其归纳为“月生死针刺法”,如治疗腰椎间盘突出症,针刺主穴(气海俞、大肠俞、环跳、梨状肌点)时,使患者产生向下肢放射的触电感,根据月相确定针感刺激的次数,即从阴历初一每日放射1次,渐次递增到阴历十五每日放射15次,后半月再渐次递减。对比未使用“月生死针刺法”的对照组,总有效率和治愈率明显提高(P<0.05)。

2.4 选择治疗时机

《素问·四气调神大论篇》提出了“春夏养阳,秋冬养阴”的治则,对此理解有二:其一,夏季炎热,贪食冷饮、淋雨冒寒,多伤人阳气致病,此时应用温热法以养阳;冬季寒冷,衣着过厚、久居温室或过食辛温燥热,易伤人阴气致病,此时用寒凉法以养阴。其二,春夏自然界阳气升发旺盛,人体阳气亦随之升旺,对于阳虚者正是温补助阳之机;秋冬阴气渐盛,对阴虚者当滋阴清补。现代医家据此制定了“冬病夏治,夏病冬治”的治法,如对于慢性支气管炎、支气管哮喘[14-15]等肺系疾病属阳虚证候的患者,选择夏季三伏日治疗,以穴位贴敷或艾灸大椎、定喘、风门、肺俞、膏肓等背部腧穴,以温煦阳气,宣调肺气。

日节律也有助于选择治疗时机。张英等[16]用瘢痕灸治疗阳虚小鼠,由于阳虚质与免疫功能关系密切,白细胞介素-2又可作为衡量指标[17],故选择不同时辰操作,观察艾灸对白细胞介素-2的提升效果。结果显示,在十二时辰中,寅时(3~5时)提升最大,亥时(21~23时)最小(P<0.01)。寅时阳气初生,亥时阴气极盛,治疗应顺应天时,选择时机。

李白清根据《素问·脏气法时论篇》提出藏气法时针法:治疗五脏病,取脏原穴和表里经络穴,配脏会穴章门[18]。根据本脏主时病情缓解的规律,按子午流注推演日期和时辰,选择脏气生旺之时开穴。如治疗肝病,取肝经原穴太冲,胆经络穴光明,配合章门。根据“肝病者,起于甲乙,平旦慧”的规律,针刺时间选择甲日或乙日之平旦(3点~5点)。甲乙日的获取可查阅日历或按如下方法推算:元旦日天干序数(如2021年1月1日为己酉日,己在天干中的顺序数为6)+推算日在本年度已过的天数(不含当日)(如2021年1月16日,当年已过16天,不含当日为15天),和的尾数(6+15=21,尾数为1)若为1、2,则分别对应甲日(1月16日为甲日)、乙日(1月17日为乙日)[19]。

运气针法见于《素问遗篇·刺法论》,是根据五运六气理论逐时选穴针刺的方法,现代医家在此基础上进行了创新,建立了运气—体质—脏腑—针灸的临证思维体系,根据患者出生及发病时的运气,结合天干岁运、主气客气、司天在泉等综合分析,判断运气特点对体质的影响,以及因此导致的疾病、脏腑盛衰趋势,再施针灸治疗[20]。如患者出生年年干为壬,属木运太过之年,风气流行,容易导致肝气偏盛,性情急躁,针刺时应选择太冲、肝俞以平肝潜阳,该患者发病年年干为甲年,属土运太过之年,湿邪偏盛,应于脾脏,以致脾脏运化失常,加之出生时肝木克脾土,先天脾气不足,容易出现痰饮水湿为病的特点,针刺时还应选取脾俞、足三里、阴陵泉等补气健脾。

2.5 提示针刺禁忌

《黄帝虾蟆经》在《内经》月生死定补泻和针刺痏数学说的基础上进一步提出了以月为戒律的灸刺禁忌。书中列月生图和月毁图共30幅,图中的虾蟆和兔随着月亮的盈亏各有不同的生省部位,据此可定人气所在,人气所在的经脉和部位不可灸刺,并介绍了误刺可导致的疾病[21],如月生一日,虾蟆生头喙,人气在足心,不可灸刺足心,误刺可导致泄利;月毁十六日,虾蟆省头,人气在足太阳经,不可灸刺目内眦和风府,误刺可致风盲和病水等。

3 总结

《内经》在天人合一观的基础上指出人体的阴阳消长、气血沉浮与自然界相应,具有时间节律性的特点,从而确定了因时制宜的治疗原则,指导针灸的临床应用。如根据营气在十二经脉的运行节律判断病位所在,对特定时辰发作的疾病取输穴治疗;根据四季人体经气和病邪所在的部位,调整针刺深度,选择特定穴治疗;根据人体阳气、阴血盛衰的日时、月时特点,施行合适的补泻手法,确定针灸的刺激量;根据五行生克制化的规律,判断五脏病在不同时间的轻重变化,选择恰当的针刺时机等,并介绍了针刺的时间禁忌,逆时而刺会贻误病情或使病情传变,引邪入里,反生他证。

但是应该注意,针灸的因时制宜原则还需与疾病的辨证论治相结合,“因时制宜”重视“常”,强调根据天时节律和疾病的一般规律来施治,但是当疾病症候与时令气候不一致或相反时,如果拘泥于“时不可违”,就有可能贻误病情。这时要敢于“舍时从证”,重视“变”,要坚持以证为主,随证治之,不可桎梏于时间因素。