唇腭裂术后瘢痕与上颌扩弓联合前牵引治疗对上颌骨发育影响比较的有限元研究

2021-08-10宗晓鹏冯晓伟宁春柳白九评

宗晓鹏 黄 威 曹 丁 冯晓伟 宁春柳 白九评

唇腭裂是口腔颌面部最常见的一种先天发育异常性疾病[1,2],手术治疗为主要手段,然而唇腭裂术后常伴发上颌骨发育不足[3~5],其中手术瘢痕为最主要因素[6,7],包括唇裂术后瘢痕所致的持续性上唇压力[8]与腭裂术后瘢痕组织挛缩所致的腭部瘢痕力[7]。针对唇腭裂患者出现的上颌发育缺陷,上颌扩弓联合前牵引治疗能对上颌骨发育起到明显促进作用,并已成为唇腭裂术后正畸治疗的一种必要手段[9,10]。对唇腭裂手术瘢痕与术后正畸治疗这两种力量的比较国内外研究较少。本研究通过有限元技术,对唇腭裂术后瘢痕力与上颌扩弓联合前牵引力进行模拟分析,进而将其对上颌骨发育的影响进行比较,以期对唇腭裂序列治疗提供理论指导。

一、研究基础与方法

在原唇腭裂有限元模型上[11],见图1,分组施加工况:第一组添加唇腭裂术后瘢痕力;第二组:添加唇腭裂术后瘢痕力及上颌扩弓联合前牵引力。其中唇腭裂术后瘢痕力包括上唇压力及腭部瘢痕力。

图1 添加上唇软组织的唇腭裂上颌骨有限元模型

上唇压力:施力部位为上唇软组织与牙槽突交界区,方向垂直于牙槽突前表面,大小7.16N[12];腭部瘢痕力:施力部位为腭板软硬组织交界区,方向由前向后、由外向内,大小17.52N[13];上颌扩弓力:施力部位为双侧上颌第一前磨牙、第一磨牙牙槽嵴顶,方向平行于牙合平面水平向外,大小500g[14];上颌前牵引力:施力部位为双侧上颌尖牙牙槽嵴顶,方向矢状面前下30°,大小500g[14];限制区设定为两侧上颌骨后端连接处,即翼颌连接区[13]。

二、结果

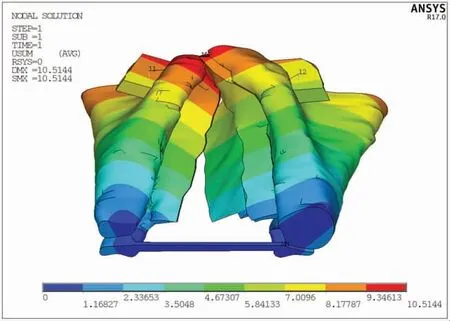

1.位移云图的结果显示,见图2~5。

图2 第一组总位移(横断面)

2.位移云图结果读取:第一组上颌骨出现明显形变,由前向后形变逐渐变小,牙槽突前段形变最明显,最大形变为10.5144;同一冠状面上,患侧上颌骨形变略大于健侧。第二组形变趋势与第一组相同,形变量较第一组而言有所减小,最大形变为7.73289。两组最大形变的差值为2.78151,明显小于第一组最大形变量。

图3 第一组总位移(冠状面)

图4 第二组总位移(横断面)

图5 第二组总位移(冠状面)

第一组为唇腭裂术后瘢痕力单独作用下上颌骨的形变情况,第二组为唇腭裂术后瘢痕力与上颌扩弓联合前牵引力综合作用下上颌骨的形变情况。两组间形变趋势相同,但数值有所减小,表明唇腭裂术后在正畸治疗的作用下手术瘢痕对上颌骨发育的抑制程度有所降低,两组间差值即为正畸治疗对上颌骨发育的促进部分。由于两组间差值明显小于第一组形变量,即说明唇腭裂术后瘢痕力对上颌骨发育的抑制作用明显大于上颌扩弓联合前牵引治疗对上颌骨发育的促进作用。

三、讨论

Lisson等对40例接受正畸治疗的唇腭裂患者观察发现,伴随生长发育,上颌骨发育受限程度逐渐加重,且即便替牙期无上颌后缩的患者,在生长发育结束时上颌骨仍出现了明显的矢状向发育不足[15]。Daskalogiannakis等认为即便经过完善的唇腭裂序列治疗,待成年后仍有相当一部分患者需行正颌手术治疗,比例可高达65.1%[16]。然而Tome等对38名单侧完全性唇腭裂患者按照腭裂术式的不同进行分组研究,一组行两瓣法,另一组行改良Furlow术,术后均于同期行上颌扩弓及前牵引治疗,通过头影测量发现,改良Furlow术组上颌骨发育情况较好[17],无明显上颌发育受限。