萨满视域下的“神兽攀树纹”解读

2021-08-09刘维玉

【摘要】作为早期人类摆脱现实困境、寻求精神寄托的重要手段之一,萨满崇拜的一项主要内容便是通天和祈神。在通天仪式中,萨满则往往需要借助一定的媒介和助手来完成使命。新疆早期考古遗存中保存了不少或表现“通天媒介”、或表现“萨满灵使”的题材,乌苏四棵树墓群出土的神兽攀树纹金箔饰和阿勒泰地区分布的鹿石则是其中难得的将这两点元素有机结合的产物,是研究西域先民宇宙观和生命哲学观的珍贵史料。

【关键词】通天树;神兽;媒介;使者;萨满崇拜

【中图分类号】K87 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)10-202-03

【本文著录格式】刘维玉.萨满视域下的“神兽攀树纹”解读[J].中国民族博览,2021,05(10):202-204.

四棵树墓群位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市四棵树镇查干苏木村西南,是一处战国至西汉时期的游牧文化遗存[1]。2002年,新疆文物考古研究所在此发掘墓葬10余座,出土一批精美文物,其中一组金箔饰造型别致,动、植物组合的表现题材在新疆地区早期文化遗存中难得一见,具有独特的艺术价值和文化意涵。通过对其纹饰的解构、题材的分析和功能意义的探究,当可管窥西域先民丰富的精神世界,感受早期艺术中浓烈的宗教情感和厚重的思想文化。

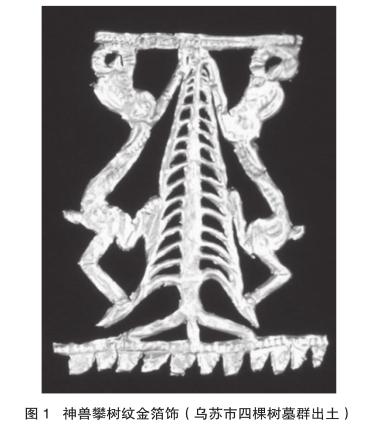

该组金箔饰共计8件,大小基本相等,形制相同。每件通长约6厘米、宽约5厘米,用金箔片模压、锤揲而成。在近长方形的平面空间中,底部锯齿状条带代表地,顶部条带意指天,天地之间矗立一棵大树,树根扎入大地,树顶直冲云天。树两边对称攀缘一兽,兽首微颔,兽角大幅弯曲;兽身颀长,两肋生翼,四肢遒劲,前肢向上直立,后肢弯曲,以剪影的形式表现出二兽刚劲有力、跃跃欲上的姿态;同时,以简洁的手法刻画出鬣毛、肌肉、骨骼等细节,生动细腻,具有极高的艺术造诣(图1)。根据纹饰中出现的大树和身具双翼、带有草原格里芬色彩的神兽形象以及向上攀爬的动态,将其定名为“神兽攀树纹金箔饰”。

一、“神兽攀树纹”解析

纹饰属于艺术范畴,相较于物质需求,艺术的价值体现在精神和文化上,是为满足人们精神层面的需求而创作。在以各种崇拜和信仰为精神生活主要内容的史前时期,艺术通常是巫术思维和宗教情感的表达,其功能意义远大于审美意义,往往便成为服务于宗教的手段和工具——尤其当它们作为随葬品时。该组金箔饰自然也不例外。从纹饰布局看,大树居中、神兽对称于两侧是典型的中轴对称结构。而“严格的中轴对称结构表现出一种宗教式的静穆之感和理性精神”[2],因此具有一定仪式感;从表现题材看,神兽与树所代表的动物和植物是远古人类赖以生存的两大保证,由此成为早期万物有灵观和多神崇拜的重要内容。而以万物有灵和多神崇拜为思想基础、没有统一的教义与模式、流行于亚欧大陆北部但又具有世界性的“大多数民族的早期宗教形式”,被泛称为“萨满教”。考古资料显示,萨满崇拜曾在西域大地上留下浓墨重彩的一笔,以之为切入点,或许能为解读这方寸天地中所承载的意识形态提供有益启示。

(一)通天与祈神——萨满的神圣使命

在原始人类的生命哲学观里,“灵魂”是独立于形体且不随形体消亡的超自然存在。早期宗教中的诸多信仰表现便发端于这一认知。在“泛灵”时代,日月山川、飞禽走兽,乃至石骨草木,皆能被人们赋予神秘的主观意识而加以崇拜。“但是,人类筑就了自己的万神殿后,情况就大不一样了,天空又高又远,在人类的宗教意识中,它充满了神力,意味着天空本身是神圣的。”[3]随着萨满教“三界宇宙观”的形成,宇宙被分为神灵所居的天界、人与其他生物生息的人界,以及鬼魂所处的地界。充满神力的天空令先民向往,天界中居住的神灵则能够主宰物质世界,解决世人无法解释、解决的问题,因而原始人类渴望灵魂升天、通神。联系天地、沟通神人便成为萨满们的重要使命。而天空如此高远,通天需要途径,于是在古人的设想中“三界”间应有通道相连,符合这种设想特征的高山、巨木、石柱等便成为通天途径的早期具象,并被冠以“世界山”“通天樹”“通天柱”等称谓。后世如天梯、神杆等人造物也多是这些天然具象的发展和衍变。在一众通天渠道中,又以“宇宙树”“通天树”最为普遍。究其原因,源自人类对树木的生存依赖和对其强大生命力的钦慕而形成的“树崇拜”,是“以树通天”母题产生的心理基础;树根深植大地、树干直指天际的“跨界”属性则带给人们连通三界的共同灵感和遐想。“神兽攀树纹”中的大树顶天立地,应当便是这一灵感和遐想的物化表现,成为连通天地的重要媒介。不过在这种通天、祈神的仪式中,往往还有一类不可或缺的角色。

(二)动物伙伴——通天助手与灵魂使者

远古人类的心理意识常常被依赖感、敬畏感和神秘感所支配,这便不难理解包括动物崇拜在内的各种自然崇拜产生的由来。而利己本能和巫术思维的产生又将这种崇拜心理转换为功利性行为——鸟能翱翔天际,鱼可潜入海底,熊力大无穷,鹿脚下生风,虽然这些“超能力”人类皆不具备,但将具有“超能力”的动物形象刻画或塑造出来,控制其形象便等于控制其本体,便能借由巫术获得“通感”效应,来使用、控制本体的能力。于是动物形象作为一种“加持力”出现在人类需要的各个地方,甚而产生将几种代表超能力的部位混合拼装的虚拟神兽——如多种组合模式的格里芬。在萨满文化中,这种思维则表现为著名的“动物伙伴”论。叶理雅得(M,Eliade)认为“萨满们还有一批专属他们自己的精灵,其他人和单独献祭的人对此毫不知晓……这些作为伙伴,充当助手的精灵多作动物状。在西伯利亚和阿尔泰人中间,他们有熊、狼、雄鹿、兔、所有种类的鸟(尤其雁、鹰、鸮、乌鸦等),各种大虫子,此外还有幽灵、树的精灵、泥土的精灵、灶神等。”[4]按照人类的剧本,这些或写实或虚拟的动物形象所扮演的,正是将自身超能力借予进入迷幻状态中的萨满做“加持”,并引导其灵魂升天、通神的重要角色。在这组“神兽攀树”纹中,扮演此角色的“神兽”以其头上弯曲的大角和向上攀登的矫健身姿,使人联想到曾经广泛分布于新疆天山和阿尔泰山地区的攀岩高手——北山羊。

北山羊又名悬羊,顾名思义,是能够自如奔驰于险峻乱石间,从容攀爬上悬崖峭壁顶,极善攀登和跳跃的神奇动物。现代研究表明,它们的蹄子狭窄而坚实,脚趾像钳子一样有力,踵关节富有弹性而内垫柔软,像真空抽气垫一样,可以吸附在岩石上,使其能在乱石峭壁间如履平地。但古人并不明其究,想必将这一履险如夷的本领划归为了“超能力”。乌苏及周边地区发现的古代岩画题材均以北山羊居多,足见当时人们对这些崖壁精灵的喜爱和崇拜。在表现攀高登天的题材中,以其作为萨满升天的助手和灵魂的引路者,既合乎逻辑,也顺应情感。至于身具双翼,除了受早期亚欧草原流行的格里芬造型影响,翼—飞翔—升天,在人们创造翼兽的动机中,飞天、通神自当是要素之一,以它们作为通天题材的主角再合适不过;且相比写实的普通动物,组合型神兽形象能够借予萨满的“超能力”更为强大,在仪式中能发挥更好的效果。然而,该组纹饰表达的主题是神兽“攀”树以达天界——与其他地区着力张扬双翼的神兽相比,这对“羊形格里芬”身体娇小含蓄、有意弱化的双翼大概便是几重因素平衡之下的产物。

二、“通天媒介”与“灵魂使者”的有机结合

由于发掘材料尚未发表,我们无法得知这组金箔饰的随葬情况,只能根据材料、形制推测其有可能为某处之缀饰,是时间长河中一段“凝固的、静止的记录”[5],却正是这凝固静止的画面,向我们生动展现了先民在生与死的对话——丧葬礼仪中的一个历史片段:人们以精心制作的艺术品为巫术的工具和媒介,期望萨满能够在“神兽”的助力和引导下,借由“通天树”送逝者灵魂升天,也能将世人的祈求、愿望传达给神。在新疆史前考古遗存中,与之表达同样主题,并同样将“通天媒介”与“动物使者”有机结合的,当属鹿石。

所谓鹿石,是指公元前13世纪至公元前6世纪主要分布于亚欧草原一带的碑状石刻类遗存,因雕刻有鹿的图案而得名。在新疆,主要发现于北疆山地草原地带,一般与墓葬或祭祀遗址发生关系。虽统称鹿石,但一些石刻表面并无鹿的形象,因而又有典型鹿石、非典型鹿石和寫实性动物图案鹿石之分,本文仅涉及雕刻有鹿纹的典型鹿石和写实性动物图案鹿石。

从目前保存相对完整、清晰的典型鹿石来看,其主要画面中的图案布局基本分上、中、下三部分:最上端为一圆圈,代表太阳或天界;其下是一道横向点线纹,作为天、人两界的分界线;线下则有数量不等的“鸟首鹿身”形象的群鹿奔向天穹(图2左)。关于典型鹿石的功能,论者普遍认可其具有萨满崇拜的性质,是祭祀活动中的工具。鸟首鹿身的组合神兽形象,与“神兽攀树纹”中“羊形格里芬”形象内涵一致,都是通天、通神的使者;碑状、柱状的鹿石作为“通天柱”,功能类同“宇宙树”,萨满在仪式中以鹿石为阶梯,借刻画其上的神兽之力沟通天、人。

写实性动物图案鹿石主要分布于南西伯利亚偏南一些地区,在新疆也有少量发现[6]。相较典型鹿石和非典型鹿石,此类鹿石由于数量稀少而缺乏关注,论者往往只将之作为鹿石的一个类型简单介绍,并未对其内涵和功能进行深入研究。笔者以为,这一类型的鹿石所传递的,亦是萨满信仰中有关通天、祈神的精神意象。以阿勒泰地区青河县什巴尔库勒墓地2号墓4号鹿石为例。什巴尔库勒墓地位于青河县三海子夏牧场,是一处由墓葬、祭祀遗迹和鹿石组成的青铜时代文化遗存。2号墓4号鹿石位于可能是祭祀遗迹的小石圈旁,正面最上部刻一带柄的圆环,圆环内站立一似羊的角兽;圆环下刻一刀,刀下依次为马、野猪和鹿的形象(图2右);背面则从上至下刻有三匹马。张光直先生在《美术、神话与祭祀》一书中引申叶理雅得的“动物伙伴论”,认为“召唤萨满动物伙伴最通行的办法,是以这些动物作牺牲,使它们的精灵自躯体中解脱和升华出来。”[7]以此为启示,什巴尔库勒2号墓4号鹿石正面刻画的刀及刀下的动物,应当寓指动物牺牲(鹿石背面刻画的马也做同样理解);最上方的“带柄圆环”从写实角度看状似环柄铜镜,而铜镜是萨满祭祀中的一件重要法器,可以辅助萨满“招魂请神”——如是推测,这通鹿石上所刻的图案似乎还原了某次祭祀仪式中的一个场景:萨满以鹿石上刻画的动物为牺牲,使它们的灵魂从躯体中解脱,然后以能够“招魂”的法器铜镜作为指引,引导这些动物的灵魂通过鹿石所代表的“通天柱”升往天界,成为沟通神灵的使者。

三、结语

文化遗存是时代的产物,时代决定其功能与属性。当我们有幸与古相遇,却仅以今人的思维和审美去忖度那些或独具匠心,或天马行空,或晦涩难懂的文化现象时,可能便错失与古偕行的机会;只有了解并走进特定遗存所处的历史背景和文化意境,以“置身其中”的视角去解读创作的初衷和意图,才能对其进行相对客观和准确的阐释。作为西域史前萨满崇拜的两方缩影,精雕细琢的缀饰与饱经沧桑的鹿石殊途同归,所承载的俱是先民虔诚而浓烈的、通天通神的美好祈愿,和探求宇宙、生命哲学的萨满精神。有意思的是,二者既曾充当古人通天、祈神的媒介,如今也成为沟通今古的桥梁和使者,令我们得以循其线索去探寻前人生活的印记和思想的脉络。历史总有巧合,人类始终在求索。

参考文献:

[1] 新疆维吾尔自治区文物局编.新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古墓葬[M],北京:科学出版社,2011.

[2] 谢琳.民间树崇拜与“生命树”造型[J].民族艺术,2009(2).

[3] 仲高.天地沟通与巫术效应——西域文化的发生学研究(二)[J].新疆艺术,2018(3).

[4] UG Mircea Eliade,Shaman.Archaic Techniques of Ecastasy(Princelon University Press,1964),PP,88-89。转引自张光直著,郭净译.美术、神话与祭祀[M].沈阳:辽宁教育出版社,2002.

[5] [美]迈克尔·安·霍丽著,易英译.帕诺夫斯基与美术史基础[M].长沙:湖南美术出版社,1992.

[6] 王博、祁小山著.丝绸之路草原石人研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995.

[7] 张光直著,郭净译.美术、神话与祭祀[M].沈阳:辽宁教育出版社,2002.

作者简介:刘维玉(1984-),女,新疆乌鲁木齐,馆员,研究方向为考古资料管理与研究。