日本“军神电影”的记忆装饰与还真

2021-08-06陶赋雯

摘要:通过追溯日本“军神”文化,可以考察符号塑像的军国主义历史在当代的“影像降格”。具体来说,战后日本通过多部二战电影中日本海军联合舰队长官山本五十六的形象演绎,实现“二战军神”从“神格”还原到“人格”的情感纳接,成为被影片美化的“反战”和平者,由此稀释其战争罪恶。在当代昭和怀旧思潮下,日本“二战军神”银幕“重生”,引发了战败雪耻的招魂感召与“后记忆”遗志继承。而与二战相关的历史人物与“记忆之场”被日本不同媒介在情感引导中有意歪曲历史,篡改因由或选择性遗忘,最终成为历史记忆的“反记忆”。

关键词:日本军神;山本五十六;文化记忆;影像降格

中图分类号:J905313 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2021)03-0088-12

米歇尔·福柯(Michel Foucault)在1974年接受《电影手册》杂志采访时曾质疑:“如果没有把人物英雄化的传统进程,战争片能不能拍成呢?这又回到了一个老生常谈的问题,即如果不通过史诗这种手段,也就是说把历史当作英雄故事一样来讲述,历史怎样能坚持自己的话语,找回过去?”[1]电影对战争历史的描摹、对战争英雄的重塑,特别是军事传记片(Military Biography)会激发观众产生深层共鸣与反思,其中隶属军事传记片类型的“军神电影”①频频再现,如致敬北非战场上“美国军神”巴顿的电影《巴顿将军》(1980年),描述被称作“纳粹战神”德国陆军元帅隆美尔的电影《沙漠之狐》(1951年)。在这些历史表象叙述中,“英雄、受害者和施害者叙事不安地共存”[2]105,对战后文化与国际形势影响深彻,这其中少不了著名日本“军神”山本五十六②的身影。作为最广为人知的日本二战将领,山本五十六参与策划偷袭珍珠港,指挥中途岛之战,以及被美军击落,构成其“军神”传奇性,也以死亡终结逃脱了本该被审判的战争罪责。通过追踪山本五十六的银幕形象,照现对其表象的记忆“装饰”与“还真”,对研究二战中“军神”文化的历史溯源以及对战争责任认识和继承有所启鉴。

一、符号塑像:日本“军神文化”的记忆溯源

自古以来,日本人对“万物有灵论”(也称“泛灵论”)敬畏崇拜,认为神灵存在于大千世界,寄宿于人的思维意识中。其中神道教(Shinto)是日本社会文化构建的源泉和基础,也是日本民族性构成的基本要素和出发点,是“集神话崇拜、自然崇拜、天皇崇拜、祖先崇拜于一体的日本本土宗教,也是最能够代表日本特色的宗教”[3],并适时与占据日本时代主流的思想观念相契合。明治维新时期日本通过学习西方,改革落后的封建制度,凭借日趋强盛的国力开始对外侵略扩张,走上了军国主义道路,而日本的政治、经济、文化、教育等各方面均为这一目标服务。在军国主义形成与发展过程中,神道教发挥的推波助澜作用不容小觑,其与天皇制紧紧捆绑,从精神层面统治整个国家,对日本的国民性产生了深远影响:对内加强日本人的爱国意识,让长久以来存在于国民脑海中“为天皇效忠”的封建愚騃思想根深蒂固;对外侵略战争中则推崇对战死者的英雄崇拜,助长日本发动侵略战争的气势,戮力塑造“军神”成为主导整合国民精神的神祇,还兼有慰灵镇魂的属性。通过记忆装饰,“军神”成为日本近代以来皇国史观和造神运动树立的偶像,供人膜拜。

(一)“军神”的记忆装饰

军神,原指专司保佑军队克敌制胜,凯旋的神力者。在日本古代,八幡神作为“军神”被各种神社祭祀,传说中的“神鸟”八咫乌被当作能够引导军队打仗得胜的象征物。此外,还有日本武尊、建御雷,以及被尊称为“越后之龙”的上杉谦信登,作为古代日本的“军神”指代。到了近代,塑造“军神”俨然成为一个系统化的国家行为。二战之前日本人将天皇视为天照大神的子嗣,誓以发动“圣战”保护天皇,直到1946年昭和天皇发表《人间宣言》《人间宣言》是1946年1月1日,日本天皇裕仁发布的自我否定神格的诏书略称。,否认天皇万世一系“现御神”(具有人类形态的神)的地位,天皇的“去神性”才广为流传。但是日本仍旧保留将古往今来英雄伟人形象神化的惯习,将在某一领域有着杰出才能和贡献的人进行包装点缀,使其富有神力与神秘色彩,通过在现代媒介(报刊、广播、电影等)上大篇幅报道、放映,传播英勇牺牲的“军神”美谈,成为战时日本国民一体化的历史记忆。

这些由日本国民共同创造的近代“军神”大致可以分为三种类型。

第一种被塑造的“军神”是具有赫赫功绩,战死沙場的军事将领。在日俄战争期间,参加过两次闭塞战的日本海军广濑武夫,死后(葬身于海底)被日本军部追认为“军神”,其葬仪盛大,死后哀荣。媒体也狂热煽动其英雄伟绩,迅速结集出版《日露战争实记》第9篇《军神广濑中佐》特刊,还在广濑武夫诞生地建立起以其命名的神社,成为日本学子修学旅行必去瞻仰的“圣地”。再如于辽阳大会战中身负重伤仍坚持指挥的橘周太陆军中佐,被奉为“日本陆军第一军神”,载入教科书。其率部同俄军激战,为天皇奋战至死的故事被编为军歌《军神橘中佐》在学生中传唱,宣扬军国主义思想。即便是到了二战后,日本陆上自卫队至今仍沿用“军神”橘周太曾所属的第34联队番号以示致敬。

第二种被塑造的“军神”是竭力效忠天皇,后世以其为忠臣与军人典范的军事大将。例如日本陆军大将乃木希典,曾率部侵占了中国旅顺、辽阳,在攻坚战中发起“肉弹战术”攻下203高地,被后世描述为一位温文尔雅(因为优待白人俘虏,在西方世界获得了良好口碑)的保守派将领。之所以被奉为“军神”源自对明治天皇的效忠——1912年7月30日明治天皇病死,乃木希典为其守灵,并于殡葬之日与妻子一同剖腹殉节。此事被当时日本知识界批判,认为是过时的思维方式,但“为君殉死”却被日本军部大加渲染,将乃木希典的悲剧性死亡与至诚、忠勇等精神相结合,称其为天皇“殉死”是传统而直观的武士道精神象征,可谓“人间模范”“国之忠臣”,是“日本旧陆军典范令纲领的具体化”[4]。为其大搞国葬、塑钢像、造神社,使之神格化,成为日后军国主义思想泛滥的根源,以及所谓教化皇民的道德典范。

第三种类型是1932年“一·二八”事变中登场的日本普通士兵“肉弹三勇士”肉弹,即以肉身为武器攻击敌人。1932年2月22日,日军在上海发动的攻击庙行镇战役中,隶属日军混成第二十四旅团所属工兵第十八大队的三名士兵作江伊之助、北川丞、江下武二抱着自制的超长爆破筒冲入中国军队阵地。爆破筒爆炸,三名士兵被炸得尸骨全无,也把中国阵地的铁丝网炸开了缺口,其余的日军由此攻入中国军队阵地,日人称其为“肉弹三勇士”(又称“爆弹三勇士”)。,被媒体称为“彰显日本男儿的忠勇”,是“日本精神的极致”,被不遗余力地鼓吹与疯狂包装,炮制《肉弹三勇士之歌》编入日本教科书,蛊惑青年人做战争炮灰。这是一种与诸上两种“军神”不同的类型,因为类似乃木希典、广濑武夫、橘周太高大的人格塑像不易摹效,三勇士作为普通庶人,以具体而惨烈的军事行动受到关注。在绝对服从的军队中,在指挥官命令下,年轻士兵在集体行动中以自己生命为交换,为日本天皇而战,死后沦为服务于宣传的工具,启动国民想象力继续让“普通人自我牺牲”为欲表达的新“军神”登场,其巅峰表现是被称为“九军神”的1941年乘微型潜水艇参加偷袭珍珠港而丧生的9名特攻潜艇兵,以及1944年以后登场的“神风”特别攻击队,以机身和肉身向对方炮火发起一轮又一轮的“玉碎冲锋”。这些“军神”的意义表证与其说是战胜敌人、激扬战意,不如说是为勇敢的死法而自我感动。可见日本人特有的价值观,在武士道精神鼓舞下,通过坚决而果敢的“白刃搏杀”进攻法去赢得胜利,以精神优势弥补日军在战场上因人数和装备不足而带来的劣势。

(二)“军神”的记忆还真

实然,综上几位“军神”都是为宣传日本军国主义被刻意塑造,真实水平离“军神”相去甚远。广濑武夫因搜救部下而亡,为弘扬其爱兵如子、舍己为人的精神被尊为“军神”;橘周太因重伤不下火线直至战亡,成为一种顽强战斗的意志指涉,以激励更多中下级军官像他一样舍生忘死、尽忠于沙场而被追封为“军神”;“肉弹三勇士”的历史真相则是由于短导火索这一技术失误的“自杀式冲锋”而作为被动员的“光荣地战死”;乃木希典指挥下“203高地”的巨大伤亡本应为万夫所指,但“尸山血海”反而成为日本士兵“勇敢精神”的象征而被一大批日本文学家、思想家、社会活动家歌颂涉及森鸥外《兴津弥五右卫门的遗书》、三岛由纪夫《忧國》、芥川龙之介《将军》、渡边淳一《静寂之声》、夏目漱石《心》等。,足见“军神乃木”在日本国民心目中至高无上的地位与荣耀。三岛由纪夫在《忧国》中刻画的中尉武山信二即以乃木希典为原型,是一位集神勇威风与赤胆忠心于一身的军人英雄形象,而其妻子武山丽子以乃木希典的妻子乃木静子为蓝本,描绘出一位温柔娴静、相夫教子,且一直甘愿追随丈夫的贤妻形象。三岛由纪夫旨在颂扬他们毅然赴死的从容与魄力,彰显一心向国的忠孝品质,从而引导并激起民众为国家效力,为天皇献身的斗志与勇气。然而当代日本史学界对乃木希典的军事才能,特别是在日俄战争旅顺战役中的战略指挥大多持否定态度。日本作家司马辽太郎对其冠以“愚将”称呼,认为其军事教育与素养不足,在长篇小说《殉死》(1967年)中讥讽了乃木希典刚愎自用、无能固执、徒耗人命,认为对其“军神”的过度吹嘘和刻意追捧,实则是鼓吹愚忠天皇,给军民洗脑的产物,是对权威的服从,是畏怖的象征。

战后百年从“军神”到“愚将”的两极变迁很大程度上受即时政治舆论左右,立足“殉死”展开的描写并非是为挖掘这些“军神”已然失真模糊的形象,而是为了树立战时让民众崇拜的英雄与忠君典范,并没有持续真切的影响力。对他们的褒赞与宣传,并非只是出于悲痛哀悼,而是为了准备下一次的战争,动员人们像“军神”一样以“为国捐躯”为荣,自愿牺牲自己的生命,也不能让日本军国主义“旺盛的战斗精神失去存在的空间”。“召唤其所谓的勇毅而具牺牲精神的‘大和魂,但其借助唯美的、非伦理化的‘遮耻化叙事,却不过是对于日本国民和民族精神的具有伪饰性色彩的美化与圣化,它掩盖了其所犯下的残酷罪行”[5]。在表象叙事中隐瞒了战死的悲惨和恐怖,只将其“圣化”抛光,用“光荣战死”这一强有力的意义指涉,剥夺人们的真实情感,把为国捐躯者奉赞为“军神”“护国之神”,视作是“奠定战后日本繁荣之基础的崇高的牺牲者”,让国民跪拜敬仰。

二、去罪降格:从“神格”还原到“人格”的情感纳接

近代以来,日本的国家主义以“尊皇”为思想源点,炮制铺垫了各类典故和传闻,将作为共同体的“战争英雄”/“军神”行为夸大扩展,起到了国民团结、社会整合的中心机制作用。日本东京大学教授高桥哲哉在《靖国问题》中提到:“这既是‘战后日本所继承的‘帝国负的遗产的象征,也是近十年来日本社会急剧右倾化的象征。”[6]2随着革新势力的没落以及历史修正主义的登场,以东京大学藤冈信胜教授为中心的“自由主义史观”倚重右翼思想的“自由主义史观”重视人物为历史的起因,认为“伟大”的人物创造辉煌的历史。成为“新历史教科书编撰会”的母体,藤原正彦、小林善纪等右翼顽固分子的系列著作流行,批判“自虐史观”的呼声越来越高。在20世纪90年代后经济长期持续不景气的社会背景下,日本“新国家主义”(Neo-Nationalism)登场,这是日本为实现军事大国化而推进的国民团结运动,通过努力清算战后政治来构建“正常的国家”形象,充分展现日本政治社会面貌如何“从缩小的日本变成强大的日本”。在大众文化领域,以战争为素材的历史类小说或以战争英雄为题材的电影或日本“大河剧”“大河剧”是指长篇历史电视连续剧,“大河”来自法文词汇“Roman-Fleuve”(大河小说),意指以家族世系的生活思想为题材而写成的系列长篇小说,日本NHK、韩国KBS电视台制作了多部“大河剧”。甚为流行,通过文化产品再生产方式将战争记忆具体化、戏剧化,例如在银幕上被选择的“日本军神”,是武士道精神的集大成者,也是被选择的战争记忆生产对象,突出他们的英雄形象去影响日本人,以爱国主义意识强调“国家—民族”自豪感的社会整合方法,是一种以“共同体”为中心的“新国家主义叙事”,实乃投合了其政治心理诉求。

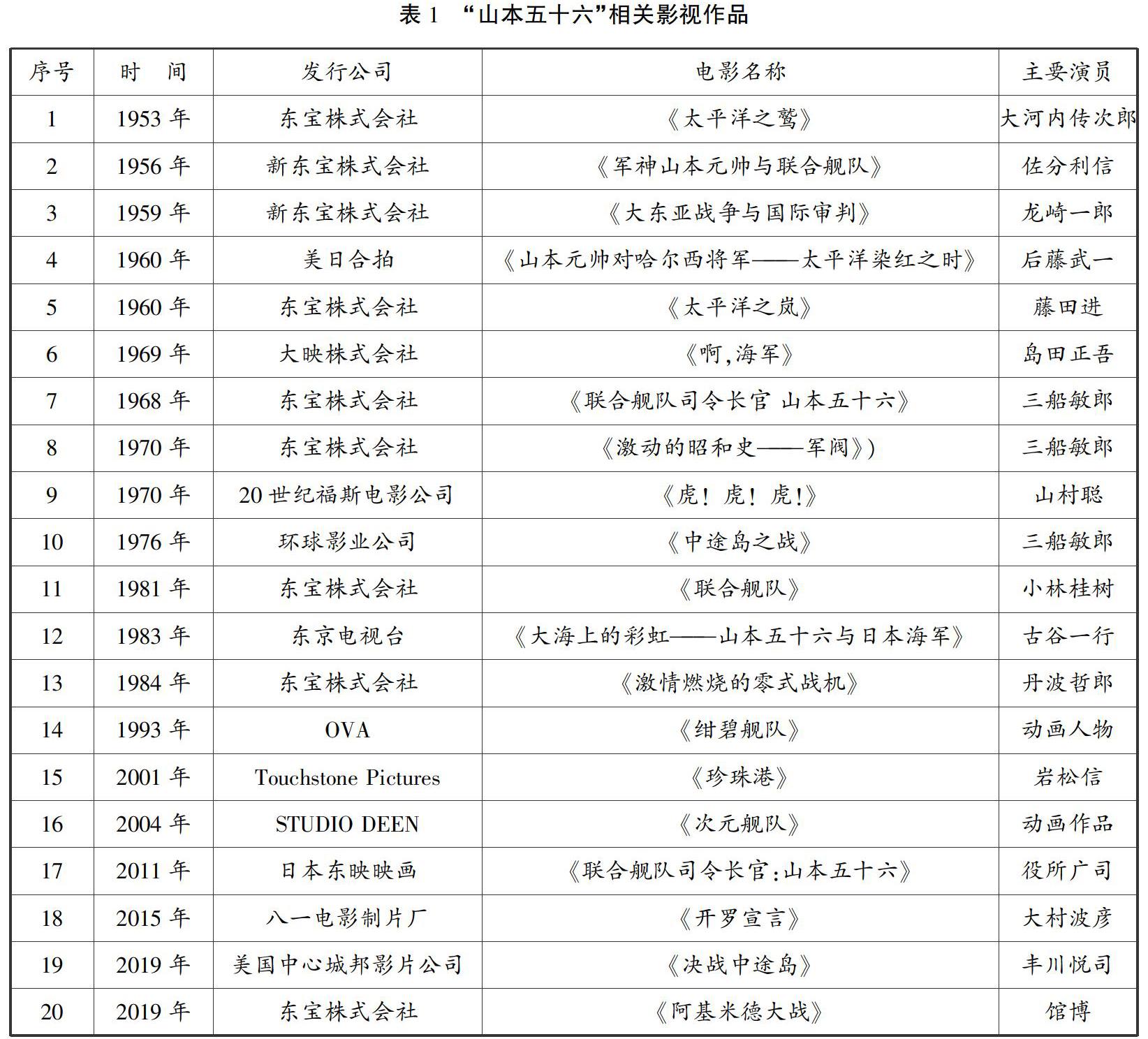

荧幕上出现了多部以“二战军神”为原型的歌颂体电影,如电影《明治大帝与乃木将军》《二百三高地》展示了从小被灌输忠君轻死武士道思想和以“肉弹”战术在日俄战争中攻克旅顺的“军神”乃木希典的战争履历;影视剧《甲午大海战》《坂上之云》中也有多处对“军神”东乡平八郎与陆军的乃木希典并称日本明治“军神”的海军元帅东乡平八郎(1848—1934年),曾在对马海峡海战中率领日本海军击败俄国,成为近代史上东方黄种人打败西方白种人先例,获得“东方纳尔逊”之誉,在世界海战史上留下自己的一席之位。的演绎;而其中最具有影视言说效能的“军神”则是山本五十六。在美苏冷战时期,中国国内就曾展开对从日本引进的“内参片”的批判,其中涉及《山本五十六》《啊,海军》,观点主要集中在“影片力图使人相信,似乎整个战争的进程和结局,都在他的掌握之中,他俨然成为了一个可以左右战局的‘军神”。“影片装扮出来一个和美、亲美的山本五十六,正是今天复活了的日本帝国主义充当美帝东方警犬的自画像”[7]。时至今日,关于山本的传记影像资料经梳理有20余部(见表1),主要呈现两种特质。

(一)影像“稀释”战争的罪恶

鉴于日本对西方精英主义的迷恋膜拜,银幕上日本军官(“军神”)形象往往以现代化进程推动者的面目出现,具备理性文明与人伦美好品质。例如电影《虎!虎!虎!》中的山本五十六大将,《圣诞快乐,劳伦斯先生》里的世野井大尉,《硫磺岛的来信》中的粟林中将,曾获奥运会马术冠军的男爵军官等,多是以一副见学欧美,受过西方先进科学教育,能欣赏音乐、文学、美术、戏剧等艺术,言谈举止高雅的面目出现。而日本底层士兵则显得粗鄙蛮横、懦弱无知,虽然披着现代军戎外衣,但野蛮劣根不改,胡作非为滥杀无辜,军营里成为人性本恶的“修罗场”。日本电影《陆军残虐物语》(佐藤纯弥执导,1963年)就呈现了军营内部虐待新兵、畸形体罚的“残酷美学”,充满着暴戾、残忍与人格侮辱。通过类似“肖像定式”和符号指代加以寓示,在日本军营中野蛮暴力的底层士兵如明治维新前日本小农经济下的农民形象,有着自私、猥琐、堕落的符号表征;而上层军官则文明高贵,更具备武士的德行,与理性、反战与自由主义相应。借由类似的创作虚构,电影中表现战争的残酷血腥就被浅层次归结于底层士兵的个人素质和道德问题,而上层军官需要承担的战争罪责,也被有预谋地稀释和偶然化了。

诚如司马辽太郎在批评日本历史小说时曾说,日本小说是“私小说”,重视对个人内心世界和心理活动的把握,但缺乏宏大的历史视野,容易陷入自我陶醉、自我封闭的怪圈。日本的“军神电影”常强化个体传奇性,对参与发动战争的罪恶、战役中的决策失误及性格上存在和普通人一样的缺陷,在影视作品中却大多被过滤,模糊化处理或是闭口不谈,甚至歪曲为优秀和正面的特点及品质,开启自我美化滤镜,“去罪化”手法屡见不鲜。从影视作品片名可看出人们心中山本五十六的高大形象,例如1953年电影《太平洋之鹫》,1983年电视剧《大海上的彩虹——山本五十六与日本海军》,通过将鹫、彩虹等英勇美好的事物与山本关联在一起,以拟物化方式将其身上品质具象展现。其中《太平洋之鹫》由著名导演本多猪四郎执导,以太平洋战争爆发前夕风雨飘摇、激烈动荡的日本政局为创作背景,将山本五十六在1937—1943年间的政治际遇、战争作为和悲剧命运作为主线,演绎出日本海军联合舰队的珍珠港攻击、中途岛作战,以及日本海军航空队的拉包尔作战经历,着重刻画山本五十六所谓的雄才大略和忍辱负重的军人形象,呈现日本对美作战的策略思考与日本海军中折缘由的追寻。影片将理性反思与感性悼亡相结合,空战场面多采用历史纪录片片段,以纪实风格凸显传记体制,合唱插曲《拉包尔航空队之歌》旋律慷慨悲凉,效死之心、无助之情令人不忍卒听,演繹出时代和战争大潮如何吞没了一代名将的悲壮感。1981年出品的日本电影《联合舰队》,虽然摆脱了盲目树碑立传、爱国忠君的“歌颂体”虚假说教,但骨子里始终透露出日本式“无罪感”,例如通过影像刻意呈现“模糊的敌人”,即美国军人的形象并未在镜头前正面表现过,只以“主角光环”凸显山本五十六所谓运筹帷幄的军人魅力和普通日本民众的顽强奋战,强调个体的悲壮与集体的坚韧,传达影像制作者对日本海军往昔荣光和古老精神的眷恋,战争的罪恶感一笔勾销。

虽然在战后美国民主化改革下,日本逐渐摆脱了军国主义传统,趋向和平的民主化进程;但打着“反映真实历史”幌子的电影投合制片方和观众的口味,改写了日本在二战期间崇尚玉碎冲锋“特攻美学”的真相,转向对所谓“和平学”推崇的伪相。从大多数影片选择的叙事背景看,德意日三国联盟前夕,日本军队内部几乎分为两派,一派是主张与德国结盟的陆军阵营,为顺利结盟甚至对内阁施加压力;另一派则是以山本五十六、米内光政为核心的海军将领,坚决抵制陆军和海军中右派的观点和各种行径,反对扩大战争。影视作品往往放大这个历史节点,突出双方不同立场和形象。与陆军迫不及待与德国联盟,全力鼓吹希特勒法西斯专政的躁动自满形象相比,海军省更加务实冷峻,顾全大局,反对与德国缔结军事同盟。这些影片中的山本五十六看似恪守军人的使命和天职,拥有过人的智慧、长远的眼光和精准的判断力。在前期力排众议时,即便被陆军将领攻击排挤,山本也坚持从海军立场出发考虑日本国情,极力避免发生战争;在日本加入三国联盟后,山本只能违逆内心选择,全力投入指导海军作战对抗美军,尽最大可能减少伤亡,淋漓尽致体现其人文主义关怀和具有国际视野的作战策略。实然,山本五十六是战争赌徒、职业军人,而不是和平主义者,其“反战”思想只是基于衡量日美之间的国力察觉,出于开战后日本必败的考量,而非被影片美化的“反战和平者”。与此同时,在日本战败之前离世,逃脱战后审判的山本五十六,其“卒于战场”的悲剧英雄式死亡,亦成就了其传奇,继而也模糊并隐藏了历史真相中山本五十六的战争罪恶,将其作为日本二战军人的战争责任推卸干净。

法国历史学家马克·费罗在《电影和历史》中强调“影像的价值更在于提供了一种社会与历史角度的诠释方式”[8]。为了凸显海军精英与陆军军人的对立图式,关于上层日本军官不同的影像书写可见分野。例如关于陆军大臣、东京审判被定罪为甲级战犯的东条英机形象,一般是遵循记忆的政治化,对其艺术演绎更多带有历史审判的政治意味;而山本五十六在一系列以太平洋战争为背景的二战电影中通常是正面形象,强化其作为日本海军省次官、联合舰队司令官拥有宽阔远大的眼界和果断坚定的抉择,其沉稳的贵族气质与东条英机咄咄逼人的形象对照鲜明,数部山本五十六电影都在刻意强调其反战,不情愿被卷入战争,体恤民众的形象,设立了一个银幕上“特供”的日本军部中“冷静者”形象,试图通过一己之力,改变世人对日本陷入战争疯狂漩涡的“正面案例”。在各种叙事媒介的渲染演绎下,对山本五十六的记忆是遵循非政治化的情感走向。银屏上还原给观众的山本形象已经不是历史上真实的山本,而是想象中“无罪无垢的军神”。

(二)“神格”降维“人格”

随着史学主要范式的转换,原本围绕“将军叙事”的“英雄史观”(Heroic Histories)被取代,日益受到关注的是以普通士兵/公民视角取代了统帅、将军和英雄来审视历史的宏大画面。1996年,美国学者丹尼尔·乔纳·戈德哈根(Danial Jonah Goldhagen)出版《希特勒的志愿行刑者:普通德国人与大屠杀》,开始关注纳粹德国时期“普通德国人”角色,对大屠杀历史叙述进行反思。战争是政治斗争的产物,普通人则是战争中最大的受害者,无论是艺术表达领域塑造的“伟大的母亲”“坚贞的妻子”“受辱的女性”还是“普通的士兵(庶士)”,都让受众在对角色的观照中找到自己的影子。在国家话语匮乏与缺席下,强调庶士化、平民化的叙事视角,塑造有情义的普通人形象,是一种安抚式的社会心理代偿,呈现出多重政治潜意识驱动下的柔性书写策略。

巴赫金曾谈到,“降格”的目的在于“放低所有高处的、精神的、理想的和抽象的东西”。近年来,山本五十六作为二战后一直为日本人敬佩爱戴的“军神”形象,为增强“神”与普通人的关联性,银幕上利用特殊情节构造及细节设置,降维呈现“军神”真实人性的一面,这也是影视作品常用的将“神格”还原成“人格”的方法。這样的山本形象更易增强人们对他认同感和信任感的错觉。“看重的是对特定背景下个人的关注,表达个人肉身与心灵的遭际,通过对个人命运的关切来抵达历史的深部和细部,并试图从个人的复杂性来理解历史的复杂性,从这个意义上讲,‘叙事比教义和真理更具有切身的真实性”[9]。2011年重拍片《联合舰队司令长官:山本五十六》延续了《太平洋之岚》(松林宗惠执导,1960年)、《联合舰队司令长官:山本五十六》(丸山诚治执导,1968年)、《联合舰队》(松林宗惠执导,1981年)等影片为“爱国英雄”山本五十六树碑立传的做法,有意掩盖和忽略其黩武好赌的历史本相,将其描述成一个温和讷言、心忧天下、体恤士兵的“军神”形象。从细节刻画角度,片中提到一位与山本来自同一故乡——长冈市的牧野幸一少尉,回舰队时带来了由其母亲亲手制作的和果子“水馒头”,山本五十六作为嗜甜者显得尤为惊喜。在镜头描摹山本食用时,以和果子的特写镜头,清晰可见其碗底的白糖堆得如同一座微缩的富士山。据称山本五十六在美国时亦习惯于往咖啡里加入许多糖,他在联合舰队时期的勤务兵也回忆“山本确实极度嗜甜”。片中还表现了在瓜岛战役前夕,山本五十六特地前往其最爱的甜品店,因当时日本国内物资匮乏,因而并未如愿尝到钟爱的甜豆饭。影片中的山本还送给他常去餐馆里的小女孩一个新的蝴蝶结,增添他性格中细致体贴的情感元素。这样一个嗜甜、会关心孩子的山本形象与他在战场上挥斥侵略的将领身份似乎有着出乎意料的反差,合理巧妙的情节设置和细节刻画起到了关键性作用,慢慢淡化了其高高在上、不可触碰的“军神”形象,在大银幕上的新版山本五十六有血有肉,有对战局的困惑和喜悦情绪的波动,有对属下的关照互动,也会被家长里短的琐事影响,由此为其性格添加更多的亲民成分,加深了人物形象的层次性和立体性。当然,也加深了银幕形象对普通民众的欺骗性。

在影像符号生产过程中,导演对演员形象、气质以及表演能力的选择,本身就基于对历史人物形象指涉意义的契合与理解。演员的形象、气质、表演个性被影像符号所凝结,是艺术符号独创性的主要来源之一。表演载体不同,符号的指涉意义也不尽相同。影视作品在选角上的技巧会给整部影片增光添彩,反之会黯然失色。相较于1953年东宝公司发行《太平洋之鹫》中山本五十六扮演者大河内传次郎表现出臃肿、沉郁的形象,给予观众一种模糊、困顿的肖像学印象,1968年同样由东宝公司发行电影《联合舰队司令官:山本五十六》的制作阵容可谓前无古人,战争场面由号称“特摄之神”的圆谷英二担纲制作,山本五十六由擅演日本武士的知名男演员三船敏郎扮演,一改之前山本固有的影视形象,英勇潇洒、气宇非凡,塑造了一个头脑冷静、严谨沉着,有着顾全大局美好品德的战略指挥家形象,树立了一个“山本肖像学”典范。1970年美日合拍电影《虎!虎!虎!》中由山村聪饰演的山本五十六虽然策划偷袭珍珠港,战争罪恶罄竹难书,但电影着力表现的是一位可与之斗智斗勇的“强大的对手”形象,并没有刻意丑化或矮化其形象,同样在2001年美国电影《珍珠港》中,也以美国人视角突出山本五十六作为“偷袭”行动策划实施者隐忍稳狠的特征,山本五十六的扮演者岩松信也因此片获得奥斯卡奖提名。2011年日本新版《联合舰队司令官:山本五十六》由近年日本中生代演员中最具影响力的役所广司扮演山本。相较于“武士道”气质浓郁的三船敏郎而言,役所广司更显儒雅温和。由此可见,随着山本五十六扮演者逐步“温文尔雅”化,作品所投射出的人性光辉也得以更为彰显,有着明显美化主角的嫌疑,使其呈现战争的政治含义减至最小。

综上,这些影片中既没有炽烈的仇美情绪,也没有对日本旧军人的大声讴歌,只是用普通的人情味默默感染观众在不知不觉中潸然泪下,接受这份普通人(“军神”的化身)被战争褫夺生命与美好生活的“历史记忆”,这种刻意的“去政治化”叙述欺骗性极强,似乎是日本文化所珍视的家庭价值、平民精神、人道主义和社会责任的胜利。通过电影这一有效的文化政治实践,形构成一种特定的社会政治及文化困境,即在斑驳酷烈的大时代中个人境遇的最佳像喻,表现出军神的“无辜性”,进而“无罪性”,他们不过是日本军国主义战争机器上的一枚螺丝钉,机械地遵循最高统帅的命令,呈现出其也是“普通的个人”在历史中“自讼”“自辩”无效,从而实现了记忆的校订,企图达成对战争历史的重写与补白。

三、继承遗志:历史人物“银幕重生”的怀旧感召

在日本,近代的战争“军神”通过报刊文章、教科书、戏剧、影视等媒介频繁地被重新审视和继承。例如在日本国语、修身、历史、唱歌等教科书里在日本大正末期第3期国政教科书中介绍了乃木希典的人品和军人形象,在昭和时代第4期国政教科书表现乃木不仅是忠诚勇猛的军人,而且是具有卓越资质的指挥官,被奉为“武人榜样”。,入选了乃木希典被尊崇为“军神”的经过,但1945年日本战败后,根据驻日盟军总司令部指令,删除了大量有关战争与军国主义的文章,关于乃木的信息文本销声匿迹,此后五十多年里在教科书中难以寻见。而乃木希典重新出现在教科书中是随着保守右倾程度不断加深,“新历史教科书编撰会”发起了教科书修订,日本教科书中再次介绍“军神乃木”。虽然内容不直接涉及爱国心、忠诚与模范军人形象,只是介绍日本武士道及其人格,实则是以教科书唤醒了日本人曾在日俄战争中取得“完全胜利”并乘胜前进的辉煌过去。可见,“军神”形象有其时代性,不同时代“军神”的作用和造成的影响复杂而多元,同时还起到继承遗志、混淆视听的作用。

(一)影像慰藉:继承遗志的“情感仪式”

日本在战时为鼓舞忠君爱国的时代精神,曾一度流行编曲、唱歌教育通过《小学唱歌集》(1882—1884年)、《幼稚园唱歌集》(1887年)创造“国民意识”;通过《寻常小学读本唱歌》(1910年)和《寻常小学唱歌》(1911—1914年)等“准国政唱歌集”编纂来巩固思想。,其词曲素材多以“军神”“军国美谈”为主,推广到教育领域来建构近代日本国民统一的身份意识。如果说明治、昭和早期,唱歌担负着部分贯彻传播国民军事教育和弘扬战意的责任,那么在战后日本,影视同样承担着表象历史、鼓舞爱国心的重任,普遍强调仁爱精神以及共同体意识,把“日本再生”和“日本人再生”作为表象演绎的目标。正如高桥哲哉所言:“通过颂扬战役士兵崇高的牺牲,把这种牺牲作为敬意和感谢的对象予以美化,会产生某种重要的效果,那就是会产生一种掩盖、抹消亚洲太平洋战争的惨状与在战场上阵亡将士的惨死和不快的效果。”[10]作为战争过后的情感纳接方式,祭祀、参拜等仪式可以将本国战亡遗属、战争未亡人的悲哀转化为至高无上,为天皇战死荣光的喜悦;而当战争历经数代人,电影这种新的“仪式”承接了情感转换,影像的慰藉如同炼金术一般,通过影像将“战死者”(“军神”)的遗志作为光荣使命继承,把战死的悲哀转化为幸福的装置,将“一切附着在战争上的令人厌恶的东西、悲惨的东西、腐烂的东西都抹去,塑造出了一个带有日本土著的‘眷恋之情的独特的‘崇高形象”[6]17。

在文化多元发展的今天,基于国家、民族身份建构起来的“国族共同体”正面临着跨民族主义产生的“文化共同体”的冲击,在20世纪之前,将国家人民思想和理念统一为一体的是民族主义,但而今以影像、戏剧、互联网上传和下载的“文化共同体”具有了更加先入为主的情感导流意识。在日本,由于“军神”的存在,人们对于国家与社会的信任感倍增,彼此之间自发形成联系纽带,借此凝聚人心、团结一致。特别是在社会变得不安或因战争使国家安泰陷入危险时,需要“超人”或拥有扭转乾坤超能力的“英雄”出现。这种政治美学强化了军人积极进取的“职业性”,不局限于法西斯意识形态,而是存在于一切国家军队体制中的观念,成为银幕上的“高光”体现,其结果是扭曲历史真象,愚弄大多数百姓。

在当下日本,随着昭和、平成时代的结束,人们却更多怀念起过往令人“激动”的昭和战争史以及那些象征着日本男儿英勇奋战和不惧死亡的意象,人们对昭和精神的怀旧甚至具有世界性。在日本战争电影中,“山本五十六”本身已不仅是一个姓名或是人物,而由个人价值上升到国家层面的影响力,其形象被塑造成日本人学习的榜样与憧憬目标,可称之为“昭和精神的集大成者”1974年日本动画作品《宇宙战舰大和号》以“为人类与地球踏上征途”为蓝本,刻画了面对重重阻碍仍旧一往无前、努力保护世界的日本主人公形象,强化“昭和男儿”热血、认真、负责、强悍、积极与勇猛的品格。同样1984年东宝公司发行的《激情燃烧的零式战机》,突出昭和时代所追捧的“大和魂”精神,如纪律严明、勤勉向上、不畏强敌等,充满激情斗志,体现出“昭和男儿”的精神气。。2011年电影《联合舰队司令长官——山本五十六》即打着“太平洋战争70周年真相”广告语在日本公映。因其讲述对象、事件重要性及主流历史观,可谓是当代日本社会的“新国家主义”电影。其中山本五十六作为日本海军次长、联合舰队司令官代表整个日本海军的形象,一度成为理性的教育者与长辈形象,成为有话语权与政治地位的大将。但影片过度强调全国上下都把他“逼入”不得不战的绝境。这样一种价值观导向,很大程度上也从个人角度类比到日本国家的决定,刻意减少日本军国主义侵略思想的占比,成为“被迫卷入战争”的无奈。以“山本五十六”为原型的电影成为反复被制作的日本“新国家主义”电影,“每当政治上的保守主义抬头,它就会被循环利用”[11]。在人物构造上凸显其“父辈的旗帜”,融合了对精英主义、父辈权威人物和理想人格的美好追求,战争罪犯甚至可以洗白为正义英勇的“亚洲的祖父”,收纳来自“银幕膜拜”的情感投射。日本人通过艺术塑像来怀旧感召,继续改写历史记忆,影像成为继承遗志的“情感仪式”。

(二)军神重生:战败雪耻的招魂感召

法国电影史学家乔治·萨杜尔曾提出“历史不能使已经过去的事情复活,所以人们不得不只是根据该时代的文献或证据把事件重新构造出来”[12]。通过当代的艺术幻觉(特别是影像蒙太奇),可以实现英雄能力的夸大、扩张,乃至“复活”,特别是在伴随日本民族主义强化、危机感日益高涨情况下,日本银幕上“复活”的“军神”成为救世与救助民生困厄的情感抚慰剂。在关涉现代日本架空历史题材的动漫作品中,“山本五十六”也频繁出现。例如1993年日本OVA公司发行动画电影《绀碧舰队》,1995年基于动画改编开发了同名海战题材战略游戏,还有畅销漫画《次元舰队》(英文片名Zipang,即通过时间旅行来改变第二次世界大战的历史走向),重新构想二战期间的太平洋战区,以假想的历史虚构局面,让当年率领联合舰队的总司令山本五十六再次“复活”,在“后世世界”重生为“高野五十六”。重生后的高野发现后世和前世战局并无异同,担心日本又要步前世战败的道路。为了不重蹈覆辙,高野召集和他一样保有前世记忆转世的人,在海军中组织结成了“绀碧会”(绀碧即“深蓝色”,象征海洋),致力于研發新科技及新战法,特别是前世所欠缺的海战技术,在较短时间内根据前世记忆开发出“绀碧舰队”继续战斗。同时影片/游戏中还描摹出日本二战胜利的假象,呈现东南亚各国夹道欢迎日军送来的“解放”,以日本为领导的国家以潜艇组成封锁线击退了欧美帝国,太平洋最终成为日本内海。美国期待用原子弹复仇,但“英明”的高野五十六在原子弹开发成功前一天,将原子弹工厂炸毁,而后还迫使美国政府承认夏威夷的独立,“好战”的美国总统罗斯福因之脑溢血身亡,美国从此退出世界舞台,成为小国。历史上山本五十六原本在战争中座机被美军击中而机毁人亡,但在这套“模拟战记”中,美军司令麦克阿瑟成了山本的替死鬼,坠机身亡,“山本五十六”被演绎成了不死的战争英雄。该动画片创作者荒卷义雄曾提到:“我常在思考,我们上次不应该失败。如果有同样的机会,我们应该再来一次。”通过他的漫画笔触呈现年轻后代对历史人物的重新理解,热情颂扬了重生的“军神”山本五十六带领日本人取得了二战胜利,以艺术想象演绎“战胜”了美国,完全颠覆了二战史,呈现出对“战败之耻”的再次洗白。

过去影像上推崇山本五十六多是基于武士道的尚武精神延续,当代的“军神电影”按照桥本明子的观点,“采纳的是流行全球的英美文化中的规范和道德范畴。勇气、原则、能力、忠诚和奉献构成的实际是好莱坞模式中正面道德认同的基础”[2]78。通过银幕上的重生演绎,推崇山本五十六的运筹帷幄与勇敢坚毅,是为唤起民族自信心——曾以奇袭珍珠港的“赫赫战绩”打败过美国,且因反对和美开战的中立冷静而被美国认可。日本人常以“假设式”战争发展与结局改写的艺术表达方式来掩饰对二战战败之耻的臆念,因此类似“军神重生”的剧情设置常常埋藏着为法西斯张目的恶毒居心。“太平洋战争作为至关重要的一战被从现代日本一系列向外的帝国主义侵略战争中剥离出来,成为战后给予日本社会以及公众印象最深、影响最大的战争”[13]。这被某些日本人认为是日本战后长期背负战败后难以自释的悲痛与耻辱。相较于日本陆军一直沉迷“大日本帝国梦”,海军联合舰队代表的“强国梦”,是更理性的现代国民国家理想,是从战后废墟中努力追寻“强国梦”在现实泡沫经济危机中的消损。陆军与海军思想与实力的比对,实际上是两种现代日本观的冲突。由山本五十六角度来再现那个时代的历史,给观众呈现更多的是现代日本社会所憧憬认同的思想和意志。当这些价值观、理想以及历史片段在银幕上重现并且进行具象表达时,便都集中在山本五十六身上,不只是其个人作为将领和长辈的光环与意志,也代表了日本海军立场,甚至承载了国民期望和国家形象。日本国民至今仍怀念山本五十六,不单是对他过世的缅怀追忆,更是对当今时代日本社会缺少这样精神领袖的惋惜与呼唤,以及对能够承担起与当时山本同样责任的精神传承者出现的渴望。在这种银幕渴望中,也夹带了对战败的“不甘”与企图再崛起的军国主义萌芽,通过影像来修正历史,弥合认知失调,值得我们警惕与提范。

四、结语

汉娜·阿伦特在战后提出德国的二战反思不能忽略“平庸的恶”[14](The Banality of Evil),二战不只是以希特勒为首的纳粹帝国发动的,全体德国人都负有责任,这是一种在意识形态机器下无思想、无责任的犯罪。参与其中,是对自己思想的消除,对下达命令的无条件服从,对个人价值判断权利放弃的恶,并非“自己是齿轮系统中的一环,只是起了传动的作用罢了”。因此,我们也要认清日本“军神电影”刻意把战争的背景与因果模糊化,加大人性化的情感叙述,电影本身不对战争起因、结果作任何道义上的批判或赞扬,但在描绘战争时有选择性地忽略部分事实,并将情感导流至战争指挥是军人的职责所在,军人只是听从命令,因此军人也是无罪无垢,只留下一个虚无缥缈的军国主义外壳供批判,里面的每个人都“金蝉脱壳”,甚至就此架空、净化了昭和天皇裕仁的战争罪恶。

“这种对历史与记忆的改写,对全体帝国陆海军的人性面目恢复,是修复国民心理的环节。假使这些最可耻的军人无论缺陷多么严重,都能被展现为复杂而敏感的人,那么即使不能完全消除至少也能弱化掠夺成性的‘蝗军的恶名”[15]。观众在观影过程中往往会置身于一个被动接受观点输送的位置,通过影片不断地推进与渲染,习惯在潜移默化中将自我代入影片角色,因而更易为作品“去罪化”的价值导向所指引与诱导。个人无法承担历史罪责,个人是历史的人质,为历史的暴力所羁押,因此在影像描摹中,战争的罪恶就被成功“洗白”。

长期以来,日本政府在战争追悼问题上一直奉行“内向型”的战争追悼理念和政策, 即只向本国的战争罹难者特别是战死“皇军”将士和被处决的战犯表示哀悼, 而拒绝向被侵略国家为数更多的战争牺牲者致哀[16]。 “大量和二战相关的历史文本与‘记忆之场被日本不同媒介在情感引导中有意歪曲历史,篡改因由或选择性遗忘,成为历史记忆的‘反记忆”[17]。这种影像的“历史内循环”也深刻影响当下年轻一代的战争认知。“他们伴隨着出生前的事件长大,既无法理解也不能完全想象出上一代的创伤经历,但自己后来的生活却被这些事件填满了”[18]。后代如果通过这样的“后记忆”后记忆(Postmemory)的概念是由犹太大屠杀幸存者后代、美国哥伦比亚大学教授玛丽安·赫希(Marianne Hirsch)提出,主要是指代屠犹/浩劫(Holocaust/Catastrophe)题材经由亲历者讲述给后代,这种记忆在后代那里成为了一种家族故事,并由后代继续诉说战争的罪恶与残酷,即成为大屠杀的“后记忆”。就此话题,笔者另著《“后记忆”战争影像——被重构的历史记忆与迭代创伤》详谈。继承,重建银幕上的“军神叙事”,构成他们自己和未来代的“新历史记忆”,其戕害影响甚远。任何妄图否定侵略历史,美化战犯者的“私历史”演绎,都是对历史的篡改,铭记历史并加以深刻反省才是对历史真正的尊重与敬畏。

参考文献:

[1]克里斯蒂昂·德拉热,樊尚·吉格诺.历史学家与电影[M].杨旭辉,王芳,译.北京:北京大学出版社,2008:91.

[2]桥本明子.漫长的战败:日本的文化创伤、记忆与认同[M].李鹏程,译.上海:上海三联书店,2019.

[3]周永生.日本神道文化及其力量[J].世界宗教文化,2017(3):58-65.

[4]李树藩.军国主义的急先锋:乃木希典[J].日本学论坛,1984(4):67-73.

[5]陶赋雯.战败者的历史书写:日本“二战”电影媒介记忆主体批判性研究[J].南京社会科学,2020(8):138-145.

[6]高桥哲哉.靖国问题[M].黄东兰,译.孙江,校.北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[7]陶第文.戳穿美日反动派借尸还魂的阴谋:评日本反动影片《山本五十六》[N].人民日报,1970-11-05(02).

[8]马克·费罗.电影和历史[M].彭姝祎,译.北京:北京大学出版社,2008:12.

[9]弗雷德里克·杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].唐小兵,译,西安:陕西师范大学出版社,1987:2-5.

[10]高桥哲哉,徐曼.国家与牺牲[M].北京:社会科学文献出版社,2007:7.

[11]RAYNER J.The naval war film:Genre,history,national cinema[M].Manchester:Manchester University Press,2007:224.

[12]乔治·萨杜尔.电影通史(第2卷)[M].唐祖培,译,北京:中国电影出版社,198:3.

[13]贺桂梅.海战电影与日本新民族主义[N].中华读书报,2014-09-03(13).

[14]汉娜·阿伦特.反抗“平庸之恶”:《责任与判断》[M].修订版.杰罗姆·科恩,编,陈联营,译.上海:上海人民出版社,2014:1.

[15]约翰.W.道尔.拥抱战败:第二次世界大战后的日本[M].胡博,译,北京:生活·读书·新知三联书店,2008:499.

[16]孙立祥.日本政府“内向型”战争追悼理念及其成因[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2008(5):76-81.

[17]陶赋雯.历史记忆视域下日本二战“受害共同体”的影像建构及其危害[J].世界历史,2019(6):13-17.

[18]HIRSCH M.Family frames: Photography, narrative, and postmemory[M].Cambridge:Harvard University Press,1997:22.

Abstract: By tracing back the Japanese “military God” culture, we can investigate the “image degradation” of the militarism history of symbolic statues in contemporary times. Specifically, after World War II, Japan realized the emotional acceptance of “World War II military God” from “divinity” to “personality” through the image deduction of Yamamoto Isoroku, the commander of the Japanese navy joint fleet in many World War II movies, who became an “anti-war” peacemaker beautified by the movies, thus diluting its war crimes. Under the current trend of Showa nostalgia, the rebirth of Japans “World War II military God” on the screen has triggered the evocation of the humiliation of defeat and the inheritance of “post memory”. The historical figures and “field of memory” related to World War II are deliberately distorted, tampered with or selectively forgotten by different Japanese medias in their emotional guidance, and eventually become the “anti-memory” of historical memory.

Key words: Japanese military God; Yamamoto Isoroku; cultural memory; image degradation

(責任编辑 胡志平)