浅析三元阁城墙城楼历史及保护修缮措施

2021-08-06卢品文

【摘要】三元阁为汀州城墙的组成部分,承传着自唐代以来1200多年间长汀的历史信息。本文从历史价值、科学价值、艺术价值、社会价值四个方面估值三元阁的价值,通过对三元阁城墙、城门及城楼采取保护修缮措施,使得三元阁成为长汀县永久的历史实物见证。

【关键词】三元阁;城墙城楼;历史;保护修缮

【中图分类号】TU-87 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)08-197-03

【本文著录格式】卢品文.浅析三元阁城墙城楼历史及保护修缮措施[J].中国民族博览,2021,04(08):197-199.

一、历史沿革

三元阁为汀州城墙的组成部分。汀州古城墙有悠久的历史,它始建于唐大历四年(公元769年),至今1240年。汀州刺史陈剑将汀州治所从东坊口(今长汀县草坪哩一带)搬迁到白石村(即今址),开始建城墙。当年筑汀州城墙时,城墙是用土石垒起来的,志载“筑土城卧龙山阳,西北负山,东南频汀江河,而踞山麓”。“唐大中初年(公元859年)汀州刺史刘岐始创敌楼一百七十九间”,又筑子城,在周衙四周,闉堞壁垒,称为“雄关”。宋治平三年(公元1066年),郡守刘均第一次对汀州城廓进行大规模的扩建,城墙周长“五里二百五十四步”,高一丈八尺;又开挖城壕,深丈余,引西溪东流绕之,称为“西水东流”以兴风水之谓也。又开辟六道城门,东名济川(麗春门),西名秋成(通津大西门),南名鄞江门(三元阁),东南名通远(古镇南门),东北名兴贤(朝天门)。其范围即今东至朝天门,南至三元阁,西至今长汀宾馆一带,北至卧龙山襟。当时长汀县治仍附于州城外(即城壕以南)。明洪武四年(1371年),将整个土城包以砖石。明嘉靖四十年(公元1561年),因经广寇之乱,郡守杨世芳、长汀知县王邈筑长汀县城墙六百一十九丈九尺,开七门,东名会川(挹清门),南名五通门、惠吉门、富有门、常丰(宝珠门),西名西瑞门、通金门(小西门)。筑城堞二千一百八十有余。崇祯三年(1630年),罗公按汀,循士民请,合二城为一城,以免“县城依府,府城依山,如一室二分”,之交通不便,县人苦之。疏上报可,乃拆去古镇南门至鄞江门(三元阁)以西横赘城中之城墙。明崇祯九年(公元1636年)增修汀州城墙六百七十五丈,同年十月告竣,横赘城中府城墙全部拆除,完成了州县合一的规划。

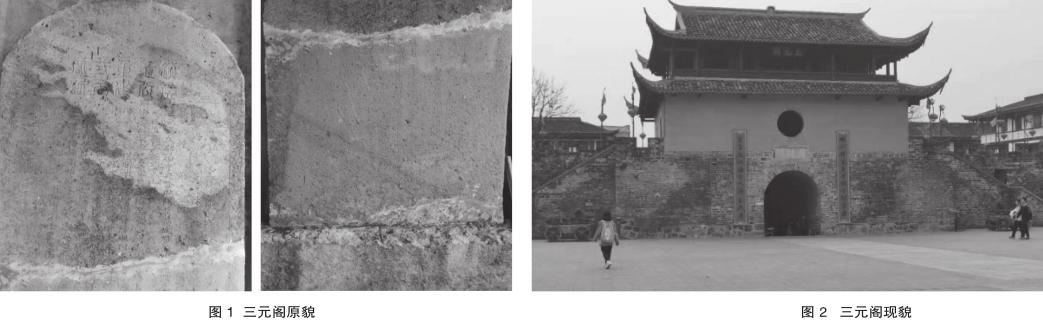

三元阁原名鄞江门,后改称广储门,明弘治十二年(1499年)建城楼,清代改称“三元阁”,意为状元、会元、解元,连中三元。三元阁中轴正对汀州试院,以镇文风,盛科举,护佑汀州文脉世代传承。

二、 价值评估

(一)历史价值

历史悠久,承传着自唐代以来1200多年间长汀的历史信息。始建于唐,历经宋、明、清不断扩建加固。长汀汉代置县,唐开元二十四年(公元736年)建汀州,自盛唐到清末,长汀均为州、郡、路、府的治所。城楼巍巍,堞垛盘桓的城墙告知着后人,这里是一座千年古城,这里是客家首府、红军故乡,曾经是闽西政治、经济、文化、军事中心。三元阁、朝天门建于唐代,宝珠门建于明代,是福建闽西在唐代、明清时期政治经济文化科技繁荣鼎盛的有力说明,反映了当时汀州的经济、文化和科学技术的发展水平,对研究福建省地方古城发展史均具有重要意义。同时也是联络海外侨胞、台湾同胞的重要载体。是汀州八县在台乡亲的观瞻和乐助维修的场所。近年来有台胞乐捐几万元资金维修古城墙,进一步证明了闽台地缘、血缘、情缘关系。古代的汀州曾经繁荣过,在近代历史上也辉煌过。在革命战争中经历过血与火的洗礼。当年毛泽东和朱德领导红军进入福建的第一仗就是在长汀县城南外几十里的长岭寨战斗全歼敌军,从汀州城墙的宝珠门(南城门)、三元阁城门入城;从此“红旗跃过汀江,直下龙岩上杭”;打土豪分田地,扩大革命根据地;与江西连成一片建立了中国共产党领导的中央苏区红色政权。在抗日战争中,长汀成为抗日的大后方,当年厦门大学迁址于长汀一中校内,汀州城墙至今留有几处当年厦大师生挖掘防空洞的遗迹,汀州城墙正是这段历史的实物见证。

(二)艺术价值

城墙、城楼等除了有防御功能,也反映了当时的等级制度、工艺、审美特点。汀州城墙是福建省保存时间最长、状态最好的古城墙,也是长汀县别于其他城市的重要标志与特色所在。汀州城墙和三元阁城楼、朝天门城墙城楼、宝珠门城楼建造风格独特、造型古朴,直观地展现了唐代、明清时期的城楼建筑特色和艺术风格。

(三)科学价值

作为军事防御体系的汀州城墙在选址、营建方面都体现出设计的科学性。汀州城墙结合长汀当地地形,以汀江为界,城墙以北靠卧龙山,沿东西两侧委婉曲崎的山势而下,汇合于汀江之滨,环抱整个汀州城,把半个卧龙山都圈进城墙内,成为名副其实的挂壁城池,形成城内有山,山中有城,有如虎踞龙盘,这种罕见的城市特色和城池格局。整个城池,前有汀江天堑,后有卧龙山为屏,成为能攻能守的高城固壁。汀州城墙经历了唐、宋、明、清历朝营建,其设计理念一致,突出基础,放坡均匀,排水有序,内外开挖城壕,深丈余,引西溪东流绕之。城墙采用内部夯填沙石,外用砖石码砌,严丝合缝,结构严谨,至今坚固异常;城墙砌体采用桐油、糯米汁混合砂浆勾缝,配比恰当。历代刺史、郡守、知县都十分重视该城城墙的营建,几经对城墙的增建和修复使其防御体系十分完善。

(四)社会价值

不仅见证了长汀的历史兴衰,也是长汀历史的重要代表和地标,长汀是近千年来闽西地区经济与文化的品牌。因此保护好承载着长汀历史信息的古城墙,留住历史记忆,至今仍有宣传地方文化、增强家乡凝聚力,利于树立长汀县地区经济文化的品牌的现实社会价值。汀州城墙记录了历代城墙扩建、改建的过程,为研究闽西地区古城池形制、营造技艺和施工技术提供了实物资料。同时汀州是客家民系的发祥地,汀州城墙见证了客家民系的形成和发展,为海内外客家同胞联谊的重要载体。

三、 工程范围

本次修缮保护工程范围:

三元阁城墙、城门及城楼维修,城楼建筑总面积约260平方米;

城墙:长度39.82米。

(一)建筑现状描述

三元阁位于城区和平路,始建于唐代,为原府城南门、县城北门。城门坐北朝南,由城门及城楼组成,城门券门上部横书“三元阁”三字。城门长8.5米,宽4.1米,高3.6米,拱门高3.4米。城门花岗石墙基,墙身及券顶城砖糙淌白砌筑,由于当时砌筑所用城砖为8个县供应,故城门砌筑城砖及砌筑方式混乱。城楼为砖木结构,重檐歇山顶,穿斗式梁架,小青瓦屋面。一层面阔三间,进深四间,占地面积约130平方米。二层面阔五间,进深四间,四面有回廊。一层前檐遗有唐代八角复盆式石柱础。

(二)城墙做法考证

墙基:汀州城墙的大部分城墙基部是在原土层上用砾石或者花岗岩条石三层垒砌,然后在上面用土夯实,外包城砖。条石高0.2米左右。

墙身:初建时是筑土为城,建成之后一直需要修缮,明洪武四年(1371年)在整个土城外以城砖包砌。为了确保城墙墙体的稳定和坚固,横断面为梯形,底部宽度约7.4米左右,顶部宽度约6米左右,内墙面收分约8%左右,外墙面收分为15%左右。墙体砌筑用白灰浆,砌筑方式分为一顺一丁、三层顺砖一层丁砖、无规律乱砌等几种形式。

城墙顶部:城墙顶部地面现状做法分为砖墁地面、卵石地面及水泥地面三种。经现场考证及对当地老工匠采访,早期地面传统做法应大部分为卵石地面,且直接铺在夯土层之上。城墙外侧为垛口墙,城砖九层砌筑;内侧为城砖七层砌筑。

砌筑材料。灰浆:传统砌筑灰浆采用白灰浆加糯米汤。

城砖:由于当时砌筑所用城砖为8个县供应,故砌筑城砖规格及砌筑方式混乱。经现场调查,城墙所用砖规格为5种。

(三)建筑基本情况

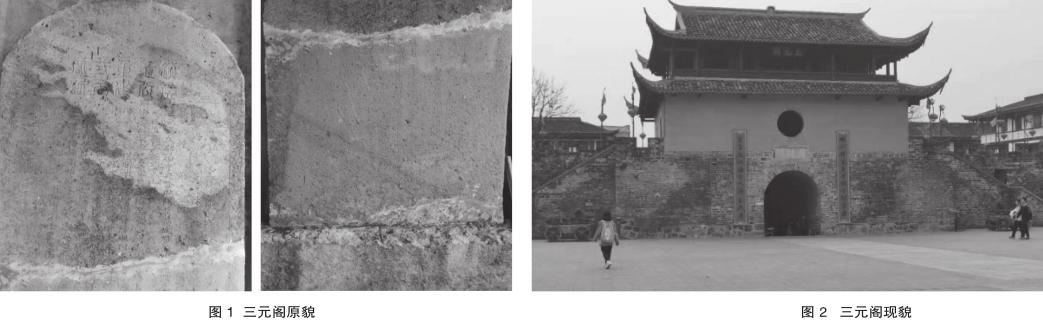

由城门及城楼组成。由于局部坍塌,城門及城楼曾于于2002年以后进行修缮,对缺失部分进行补砌。现城门建筑存在墙体城砖酥碱、风化严重,墙体局部空鼓,墙面苔藓、杂草丛生,新旧建筑材料不符、风格差异较大;城楼屋面漏雨,致使椽望糟朽,墙面水泥砂浆抹面;

(四)建筑现状勘察

屋面:干槎小青瓦屋面,小青瓦规格:170毫米×170毫米×10毫米。

望板厚15毫米,封椽板厚15毫米。灰塑正脊一条,戗脊、围脊、角脊各四条。一、二层小青瓦屋面漏雨,小青瓦碎裂、风化 40%,一、二层檐头均无勾头、滴水。屋面局部漏雨,一层望板糟朽30%,二层望板糟朽50%。四角角脊、围脊、正脊及戗脊均为水泥砂浆堆塑,角脊断裂。改变了原有样式、原做法及原有材料。灰塑脊长共约98米。年久失修缺乏日常养护后期修缮时做工粗糙。

木构架:穿斗、抬梁式木结构。部分木柱直通二层。大木梁架及木柱保存基本完好,上檐撑木脱榫12根。

墙体、墙面:墙身为条砖砌筑,外侧抹灰,外罩红浆。室内墙面抹白灰。两山墙及后檐墙墙面水泥砂浆抹灰,外罩红浆,褪色严重。抹灰面积约121平方米。两山墙墙体下部水泥砂浆封护7平方米。两侧廊心墙抹灰开裂、污染严重10平方米。枋间竹编壁抹灰全部脱落3平方米。

门窗:一层明间五抹隔扇四扇,次间槛窗。二层明间五抹隔扇六扇,次间槛窗。一二层门窗装修保存基本完好。一二层木板墙保存基本完好。

木板墙:柱与柱之间木板墙围合。

楼梯:一跑楼梯直通二层。木楼梯保存基本完好。

台明及地面。阶条石:条石阶条石。阶条石360毫米x120毫米。地面:廊内、室内三合土地面,麻绳划缝。两山阶条石全部缺失8.5平方米,现为条砖糙墁地面14 平方米;前檐阶条石规格样式、杂乱,阶条石上抹水泥砂浆约2平方米;廊内地面局部为鹅卵石5平方米。室内三合土地面后期抬高约5厘米,柱顶石被淹没,面积114平方米。后期修缮时做工粗糙。

地仗、油饰:外檐木结构、椽望均施红色油饰,装修施绿色油饰。

单皮灰地杖,外刷醇酸调和漆。二层外檐木结构红色油饰开裂、脱落70%。装修油饰普遍褪色,局部脱落。外檐装修共105平方米。

城门:城门墙心为夯土,外包城砖,城砖规格不一、砌筑方式杂乱。墙体收分约8%。城门洞条砖发券,拱券式门洞。城台地面为条砖十字缝铺墁,条砖规格:360毫米X150毫米X70毫米。城门洞内地面卵石铺墁。城台北面,两侧有登城台阶及扶手墙。南侧城门上部为垛口墙,城砖糙淌白砌筑。墙体砌筑灰浆:白灰加糯米浆。

局部墙体及垛口墙后期补砌,墙体面积约100平方米。新补砌墙体改变了原有做法及原材料。条砖:320毫米×140毫米×110毫米。

墙体局部空鼓5平方米,城砖砖风化酥碱23平方米。

墙面砌筑灰浆大面积脱落,杂草、苔藓丛生。

城门洞内条砖风化酥碱约20平方米;墙面后期抹灰抹灰90平方米;毛石基础砌筑灰浆流失15.5平方米。

城门洞内地面水泥砂浆铺墁约91平方米。建筑材料为8个县提供,砖尺寸规格不一,后期修缮时做工粗糙。年久失修,风雨侵蚀。

勘察结论:

三元阁建筑基础稳定,由于近期曾进行修缮,城楼建筑主体结构基本完好,仅存在屋面漏雨、平面布局后期改变、局部做法后期改动等现象,无安全隐患;城门建筑由于上次维修不到位,局部墙体存在空臌、城砖酥碱严重、后期现代材料补砌勾抹等现象;

(五)维修方案设计

屋面挑顶翻修,更换酥碱、碎裂的小青瓦;揭除两山及前檐不符合原制的条砖及卵石地面,恢复传统做法;鉴于城门及城墙近期修缮时局部恢复,并改变了原有的材料及做法,原形制已无从考证,故本次修缮拟只对其外立面进行适度改造,尽量使其立面效果与传统风格相协调。对现存老墙体存在酥碱、风化、局部坍塌、空臌现象的墙体进行整修;对后期恢复部分墙体,剔除墙面砌筑水泥砂浆后,按传统灰浆重新勾缝。

(六)修缮做法

屋面挑顶翻修,更换碎裂、风化瓦件约40%,添配周檐檐头勾头、滴水。一层更换糟朽望板30%。二层更换糟朽望板50%。依传统工艺重做灰塑脊,各脊长度共98米。屋面卸荷后,归位脱榫撑木12根。两山墙及后檐墙墙面水泥砂浆抹灰,外罩红浆,褪色严重。抹灰面积约121平方米。铲除水泥砂浆抹灰,重新抹白灰,外罩红浆121平方米。铲除廊心墙开裂、污染严重的抹灰,重新抹白灰,外罩红浆10平方米。枋间竹编壁重做抹灰3平方米。一二层木装修现状保存。一二层木板墙现状保存。木楼梯现状保存。揭除两山条砖糙墁地面22.5平方米,补配阶条石8.5平方米,重新细墁地面14平方米;前檐清除水泥砂浆及鹅卵石7平方米,补配阶条石3平方米,夯打三合土地面5平方米。条石2000毫米X360毫米X120毫米。铲除室内地面,降低室内地面高度约50,重做麻绳划缝三合土地面,面积114 平方米。二层外檐重新油饰105平方米。做法:单皮灰地仗,醇酸调和漆两道。

城墙及城台垛口墙内外侧均剔除砌筑水泥砂浆深20,按传统灰浆重新勾缝,面积100平方米;城门南北侧墙体:局部拆砌臌闪墙体5平方米,挖补风化、酥碱城砖23平方米。清理老墙面杂草及灰尘,打点墙面250平方米。门洞:挖补风化、酥碱城砖20平方米;铲除后期抹灰抹灰90平方米,打点墙面180平方米;清除毛石墙基缝隙间杂草、灰尘,油灰勾缝15.5平方米。剔除城门洞内水泥砂浆地面,夯打三七灰土一步,重铺鹅卵石地面91平方米。

参考文献:

[1]杨红霞.古建筑修缮过程中如何提高保护与利用水平[J].文物鉴定与鉴赏,2020(22):69-71.

作者简介:卢品文(1965-),男,福建闽汀,文博馆员,研究方向文物保护管理研究。