贵州省1960-2019年不同地貌类型降水时空特征

2021-08-06焦树林李银久莫跃爽邵雨潇冯椰林

刘 炜, 焦树林, 李银久, 莫跃爽, 张 洁, 邵雨潇, 冯椰林

(贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵阳 550025)

全球变暖大背景下,全球及各地降水变化是气候变化里最突出的方面,降水的空间分布和时间变异特性往往受气候变化影响而发生改变,进而改变水分循环和水资源时空分布格局。目前,在全球区域范围内对降水的研究主要集中在3个方面[1]:(1) 全球及各地降水量变化及地区性差异。目前所持观点主要是Sun等[2]提出的“全球陆地上干旱的地区降水越来越多,湿润的地区降水越来越来少”的“干变湿,湿变干”的观点;同时Donat等[3]通过观测数据及模型模拟研究结果表明在21世纪,若温室气体在未来持续排放,这个趋势将会延续。(2) 全球季风区与非季风区降水变化对比;Wang等[4]研究表明1970s末以来,全球季风区降水的增加通过季风—干旱共存机制间接导致相邻干旱区降水的减少,干旱区的面积将不断扩张。(3) 极端降水变化;极端降水事件是指降水量或者降水强度的状态严重偏离其平均态,发生的概率通常小于5%或者10%,在统计学意义上属于不易发生的事件。至今为止,关于极端降水的研究主要集中在降水的量、频率和强度3个方面。

西南地区位于我国青藏高原以东的川、渝、黔、滇境内,该地分布着众多河流,受季风环流和复杂地理环境的影响,局部强降水发生频繁,是中国降水局部区域差异最大、变化最复杂的地方之一[5]。近年来,西南地区的降水呈减小趋势,从长期降水趋势看增加了喀斯特地区干旱事件的概率。朱孟等[6]基于不同的地貌分区探讨了贵州高原降水的空间异质性特征,结果表明贵州省降水总体上呈下降态势;其中非喀斯特地区降水呈微弱的上升趋势,其他喀斯特地区呈下降趋势。程东亚等[7]研究了地形因素对贵州乌江流域气温与降水的影响,结果表明迎风坡降水较多,通过GWR模拟空间影响正负均有,流域上游负影响,中游正影响。李勇等[8]利用多种方法研究贵州近56 a降水空间分布、趋势、突变性及周期性,结果表明将贵州降水场分为东西部两个区域,发现均存在降水突变,降水存在显著的28 a周期变化。易志学[9]以贵州雷山为例,研究了半个世纪以来气温及降水变化与喀斯特地貌溶蚀性的关系,结果表明,逐年降水及平均气温的升高引起了喀斯特地貌溶蚀性潜能的升高。

贵州近60 a来降水总体呈减少趋势[10],但关于特有地貌类型降水分异规律方面的分析较少,分析贵州省不同地貌区的降水变化,了解不同区域降水变化趋势,以认识贵州省的气候特征、把握气候变化,为喀斯特地区植被恢复、水资源的开发利用等提供参考。

1 研究区概况

贵州省简称黔或贵,地处中国西南内陆地区腹地,东经103°36′—109°35′,北纬24°37′—29°13′(图1),处于云贵高原向东部低山丘陵过渡的斜坡地带,东连湖南,南邻广西,西接云南,北濒四川和重庆;国土面积17.62 km2,境内地势西高东低,平均海拔在1 100 m左右。贵州省是一个喀斯特地貌极为发育的省份,喀斯特地貌类型多样,有高原、山地、丘陵、盆地4种地貌类型,缺少平原地貌,地表具有独特的地貌类型、地下具有特殊的地质结构,形成了地表与地下双重储水空间。气候类型属于亚热带湿润季风气候,温暖湿润,因云层常年较多,所以日照少,阴天多,雨季明显,多年平均降雨量在1 100~1 300 mm,最大降水量接近1 600 mm,降雨量较为充沛,但时空分布不均[11]。

2 数据源与方法

2.1 数据来源

降水数据来源于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)的1960—2020年日值数据集,经过气象站的筛选、异常值处理、采用多元线性内插法并根据附近年份的数据对缺测数据进行插补。最后,通对降水逐日数据求和来获得月、季、年降水量。根据气象统计法,一般以1月份为最冷月,因此,3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季、12月—翌年2月为冬季;年平均值为当年12个月值的算术平均。以贵州省1 ∶100万综合地貌图为数据源,经过屏幕跟踪矢量化,提取地貌类型并对矢量图进行校正等前期处理,获取地貌类型数据并结合前人研究[12-15],对地貌类型(图1A)进行分类并合并成6类(图1B)。

图1 研究区地貌类型分布概况

2.2 研究方法

文中主要分析了近60 a降水的时空变化特征、周期性及突变性。结合降水倾向率和样条插值法中的张力样条函数[16-20]对不同时间尺度的降水倾向率进行插值获得空间变化分布特征;结合累积距平法[21]和滑动平均法及降水距平百分率分析降水的年内变化、年际变化和年代际变化;采用Morlet小波分析[22-23]分析降水的周期性,并结合Mann-Kendall检验法[24-27]分析降水的突变性。其中,降水距平百分率是指某研究时段的年均降水量与多年平均降水量之差占多年平均降水量之比,用Pa表示,是表征某时段降水量较多年平均值偏多或偏少的指标,在气象领域多用来评估因降水异常而引起的月、季度和年发生的干旱情况。其表达式为:

(1)

在《气象干旱等级》规定的基础上,借鉴前人[28-31]在喀斯特地区的干旱等级分级的基础,将计算得到的降水距平百分率(Pa)以干旱等级标准中的年尺度划分干旱等级(表1)。

表1 降水距平百分率干旱等级划分标准

3 结果与分析

3.1 年内变化特征

结合张力样条函数法对省31个气象站点降水倾向率进行插值,在年降水量变化趋势空间分布(图2A)中可以看出,1960—2019年,除仁怀、余庆、都匀、黎平、平柱、惠水和榕江站点外,其余气象台站降水的气候倾向率均为负值,说明研究区整个区域存在普遍降水减少的趋势。降水量呈现增加趋势最快的站点主要有仁怀、平柱和榕江,其中平柱降水倾向率最大(30.84 mm/10 a),其次是榕江(20.01 mm/10 a);降水呈减小趋势最快的站点主要有晋安、盘县、安顺和兴仁,其中盘县站点减少最多(-45.72 mm/10 a),其次是晋安(-42.70 mm/10 a)和安顺(-36.45 mm/10 a);降水变化趋势不显著的站点主要是罗甸站点(-0.05 mm/10 a)。从省降水倾向率的空间分布可以看出,从西到东,年降水量逐渐增加;其中六盘水、安顺及黔西南北部为降水减少的集中区,黔东南为降水增加的集中区;省南部和北部降水呈减少趋势,中部黔南为降水较多的区域。

对省近60 a的年内降水量的气候倾向率进行统计(图2B),结果表明省区域范围内降水量呈增加趋势的月份主要有1月、3月、6月,趋势率分别为4.76 mm/10 a,3.59 mm/10 a和0.82 mm/10 a,其余月份均呈减小趋势,减少最快的主要是4月(-1.66 mm/10 a)和11月(-1.30 mm/10 a)。可见,省区域内降水减少主要是由于各月降水减少引起。

图2 1960-2019年降水倾向率时空分布

3.2 年际变化特征

图3A表明,1960—2019年省多年降水量波动幅度很大,但整体变化趋势不显著,趋势率仅为-9.25 mm/10 a(p>0.1)。近60 a来,最小年降水量出现在2011年,其年降水量比多年降水量少349 mm;1966年、1989年、2009年的降水量也较少。年降水量最大值出现在1967年,比多年降水量多211 mm;1976年、1977年、2015年降水也相对较多。期间出现3个较明显的波峰,即1969年(1 290 mm),1978年(1 300 mm)和1995年(1 282 mm);出现2个明显的波谷,1987年(1 081 mm)和2011年(1 027 mm)。

对全省1960—2019年的降水距平百分率进行统计(图3B),结果表明,整体上降水量的年际变化分布并不均匀。降水负距平百分率显著偏大的年份有1966年、1981年、1989年、2005年、2009年、2011年、2013年,其中2011年降水负距平百分率最大(-29%),属于轻度干旱;此外,1966年降水距平百分率为-17%,轻旱,而1967年降水距平百分率为18%,轻涝,可见1960s降水变化幅度很大,此间1966年发生了轻度干旱,即1966—1967年发生了旱涝交替的自然灾害现象。1984—1990年、2009—2013年出现连续降水偏少的现象、而1967—1971年、2014—2019年出现连续降水偏多的现象;结合表1,发现近60 a来,贵州共发生7次轻度干旱事件,分别为1966年、1981年、1989年、2005年、2009年、2011年、2013年;两次洪涝事件1967年和1977年。

图3 1960-2019年贵州省降水时间变化

3.3 季节时间变化

图4为1960—2019年贵州省季节降水量距平序列变化。总体上省4个季节的逐年降水量在近60 a来的变化趋势均不显著,其中春季和秋季降水量呈微弱减少趋势,下降速率为-5.41 mm/10 a(p>0.1)和-6.55 mm/10 a(p>0.1);夏季和冬季降水量呈微弱增加的趋势,上升速率分别为1.60 mm/10 a(p>0.1)和2.07 mm/10 a(p>0.1)。此外,春季降水量在2011年达到最低,其数值比近60 a来的平均值低129.12 mm;最高值出现在2016年,比多年均值高91.08 mm,可见近60 a来春季降水量的波动很大,振幅约为220 mm(图4A)。夏季降水量在1972年达到最低(比平均值低282.88 mm);而最高值出现在1979年,比平均值高210.47 mm;近60 a来夏季降水量振幅约为493 mm。秋季降水量振幅约为296 mm(图4C);冬季降水量震荡上升(趋势不显著),极小值降水量为34.94 mm(2009年),极大值降水量为131.31 mm(2019年)(图4D)。

小学是培养学习兴趣养成正确学习习惯的重要时期,教师要着重的抓住这一黄金时期,根据学生的学习进度及性格特点设置教学活动,大胆创新,培养学生思维能力,释放学生数学学习潜能,把学生塑造成高素质的复合型人才。

图4 1960-2019年贵州省季节降水量距平

3.4 季节空间变化

对研究区31个气象站点四季降水量气候倾向率进行张力样条函数插值,并将站点降水倾向率以不同等级颜色表现出来(图5)。春季降水倾向率中,除仁怀、余庆、都匀、平柱和榕江外,其余站点降水倾向率均为负值,说明1960—2019年近60 a来,研究区春季存在普遍的降水减少趋势。其中从图5A中可以看出,负高值变化率以安顺站点(-18.85 mm/10 a)为中心,向外降水量呈增加趋势;其次是以松桃站点(-15.29 mm/10 a)为负高值中心,向外降水量呈增加趋势;降水量增加趋势最大的站点是榕江(7.00 mm/10 a),其次是余庆(6.18 mm/10 a),表明这两个区域降水增加多。春季降水量形成西南部及东北部降水较少,而东南部降水较丰富的空间分布格局。夏季降水趋势率空间分异较小,有11个气象站点降水趋势率为负值,其余站点均为正值,说明全省范围内,夏季降水整体以增加的趋势为主。其中,负高值以盘县站点为中心(-18.90 mm/10 a),正高值以平柱站点为中心(26.14 mm/10 a)。从图5B中可以看出夏季西南部降水呈减少趋势,东部降水呈现增加趋势,地区降水趋势差异不大。

图5 1960-2019年贵州省降水倾向率空间变化

秋季气象站点除仁怀、望漠、罗甸和榕江外,其余站点降水倾向率均为负值(图5C);其中呈增加趋势的站点倾向率最大的为仁怀站点(7.69 mm/10 a),形成以仁怀为中心向外降水逐渐减少的空间分布,其余站点均在1.00 mm/10 a以下;呈下降趋势的站点中趋势最大的站点是晋安站点(-22.28 mm/10 a),其次是盘县(-21.15 mm/10 a);从整体分布格局上看,秋季西南部降水少,其余地区较多。冬季除威宁、晋安、桐梓、毕节和兴仁外,其余站点均为正值,说明研究区冬季降水存在普遍的增加趋势,图5D中可以看出低值以晋安站点(-2.45 mm/10 a)为中心,向外降水呈逐渐增加的趋势;较为特殊的是冬季省区域范围内还出现以都匀(5.79 mm/10 a)和平柱(6.57 mm/10 a)为高值的降水中心点,向外呈环状延伸递减。

3.5 不同地貌区年际降水变化

喀斯特地貌是由于地下地表水对可溶性岩石进行侵蚀和堆积而成,由于地下地表水作用的时限长短及程度不同,不同时期形成不同的地貌类型;对1960—2019年全省区域逐年降水分别进行张力样条函数空间插值,获得面状年降水空间分布。借鉴前人基于不同地貌类型区[32]对降水变化的影响分析,对贵州省不同地貌成因类型及构成进行统计分析(表2),并对不同地貌类型区降水量进行统计以了解降水变化趋势(表3)。从地貌类型特征分区统计结果可知,喀斯特低中山型区域成因以溶蚀—侵蚀类型为主,占比达81.0%;峰丛谷地型区域以溶蚀为主型居多,占比81.3%;峰林盆地(溶原)型区域以溶蚀为主型居多,占比89.0%;峰丛洼地型以溶蚀为主型居多,占比64.9%;峰林谷地型以溶蚀—侵蚀类型为主,占比53.6%;混合型地貌区以侵蚀—剥蚀类型为主,占比64.7%。

从表3可知,近60 a,六大地貌类型区年降水均呈下降趋势。参照中国根据成因、形态组合及发育程度来划分中国岩溶七大类型的依据,从地貌成因类型的角度结合所占百分比来说:(1) 溶蚀作用强烈的地区,地表岩溶形态组合以峰林地形及溶蚀洼地为主要特征;从表2可知,以溶蚀作用为主的地貌类型区主要有峰丛谷地型、峰林盆地(溶原)型和峰丛洼地型,从表3年降水量统计可以看出,3种地貌类型中以峰丛洼地型降水最多(1 237.9 mm/a)且以-19.30 mm/10 a(p>0.01)的下降速率显著下降,峰林盆地(溶原)型地貌区降水量比峰丛谷地型区域多约27 mm/a。(2) 溶蚀—侵蚀作用强烈的地区,以侵蚀作用形成的地貌为主,从表2及表3可以看出研究区地貌类型主要有喀斯特低中山型及峰林谷地型;喀斯特低中山型比峰林谷地型地貌区年降水量少约24 mm/a,且降水倾向率为-12.13 mm/10 a(p>0.1),但不显著。此外,降水下降趋势较慢的为峰林谷地型地貌区,下降速率仅为-2.84 mm/10 a(p>0.1)。(3) 以侵蚀—剥蚀为主的地貌区是混合型,年降水量较多(1 178.7 mm),年降水变化以-3.25 mm/10 a不显著下降。

表2 贵州省不同地貌特征分区统计

3.6 不同地貌区四季降水变化

由表4可知,1960—2019年,贵州省区域四季降水在不同的地貌类型差异较大。在6种地貌类型中,春季降水变化趋势均为负值;其中峰丛洼地型地貌区降水量以-6.99 mm/10 a(p>0.01)的下降速率在显著减少,其次是喀斯特低中山地貌区降水最少(-5.79 mm/10 a),但下降速率不显著。与春季相似,秋季降水在6个地貌类型区均呈下降趋势,且峰丛洼地地貌区下降趋势明显且最大(-9.23 mm/10 a(p>0.01)),其次是峰林盆地(溶原)地貌类型区(-7.22 mm/10 a(p>0.1))和喀斯特低中山(-7.00 mm/10 a(p>0.01))区域降水呈下降趋势。夏季除峰丛洼地型地貌区降水呈下降趋势外,其余地貌类型区均呈上升趋势,其中以峰林谷地型降水上升趋势率最大(4.96 mm/10 a(p>0.1)),但显著性均不明显。冬季时,峰丛洼地型地貌区降水也以-0.94 mm/10 a的速率呈不显著下降趋势,降水增加地貌区中,以混合型地貌区为最大,上升趋势率为0.93 mm/10 a(p>0.1)。综合而言,自1960—2019年,全省峰丛洼地型地貌区四季降水均呈最快下降趋势,其中春季和秋季下降趋势显著,夏季和冬季下降趋势不显著。其余地貌类型区均有变化,但变化趋势不显著。

表4 1960-2019年不同地貌类型季节降水倾向率 mm/10 a

从表4可知,春季降水在六大地貌区均呈减少趋势,除峰丛洼地减少趋势显著外,其余均不显著。从图6可以看出,六大地貌类型区春季降水累积距平值大致呈先上升后波动下降的变化趋势。其中,喀斯特低中山地貌区多年降水均值为294 mm,在1985年达到峰值,累积距平为575 mm,在2011年达到谷值,累积距平为-107 mm。峰丛谷地型地貌区多年降水均值为298 mm,在1978年达到峰值,累积距平519 mm,在2011年达到谷值,累积距平为-181 mm。峰林盆地(溶原)型地貌区,多年降水均值为303 mm,在1984年达到峰值,累积距平为572 mm,2011年达到谷值,累积距平为-170 mm。峰丛洼地型地貌区多年降水均值275 mm,在1963年达到谷值,累积距平为-83 mm,在1985年达到峰值,累积距平为609 mm。峰林谷地型地貌区多年降水均值为335 mm,在1984年达到峰值,累积距平为486 mm,在2011年达到谷值,累积距平为-144 mm。混合型地貌区多年降水均值为320 mm,在1985年达到峰值,累积距平为434 mm,在2011年达到谷值,累积距平为-128 mm。

图6 1960-2019年贵州省不同地貌类型春季降水距平变化

从表4可知,夏季降水在六大地貌区除峰丛洼地地貌区呈显著减少趋势外,其余地貌区均呈增加趋势。从图7可以看出,六大地貌类型区夏季降水累积距平值大致呈先波动变化后上升的变化趋势。其中,喀斯特低中山地貌区多年降水均值为560 mm,在1990年达到谷值,累积距平为-307 mm,在2002年达到峰值,累积距平为507 mm。峰丛谷地型地貌区多年降水均值为519 mm,在1990年达到谷值,累积距平为-358 mm,在2002年达到峰值,累积距平为488 mm。峰林盆地(溶原)型地貌区多年降水均值为530 mm,在1990年达到谷值,累积距平为-391 mm,在2002年达到峰值,累积距平为524 mm。峰丛洼地型地貌区多年降水均值为638 mm,在1975年达到谷值,累积距平为-272 mm,在2001年达到峰值,累积距平为617 mm。峰林谷地型地貌区多年累积降水均值为522 mm,在1990年达到谷值,累积距平为-549 mm,在2002年达到峰值,累积距平为269 mm。混合型地貌区多年降水均值为540 mm,在1990年达到谷值,累积距平为-385 mm,在2002年达到峰值,累积距平为290 mm。

图7 1960-2019年贵州省不同地貌类型夏季降水距平变化

从表4可知,秋季降水在六大地貌区除峰丛洼地地貌区呈显著减少趋势外,其余地貌区均呈不显著减少趋势。从图8可以看出,六大地貌类型区秋季降水累积距平值大致呈先上升后下降的变化趋势。其中,喀斯特低中山型地貌区多年降水均值为248 mm,在1983年达到峰值,累积距平为551 mm,在2013年达到谷值,累积距平为-130 mm。峰丛谷地型地貌区多年降水均值为235 mm,在1983年达到峰值,累积距平为488 mm,在2013年达到谷值,累积距平为-88 mm。峰林盆地(溶原)型地貌区多年降水均值为241 mm,在1983年达到峰值,累积距平为584 mm,在2009年达到谷值,累积距平为-76 mm。峰丛洼地型地貌区多年降水均值为258 mm,在1983年达到峰值,累积距平为670 mm,在2013年达到谷值,累积距平为-187 mm。峰林谷地型地貌区多年降水均值为245 mm,在1983年达到峰值,累积距平为501 mm,在2009年达到谷值,累积距平为-202 mm。混合型地貌区多年降水均值为234 mm,在1983年达到峰值,累积距平为432 mm,在2013年达到谷值,累积距平为-205 mm。

图8 1960-2019年贵州省不同地貌类型秋季降水距平变化

图9 1960-2019年贵州省不同地貌类型冬季降水距平变化

3.7 季节降水周期性

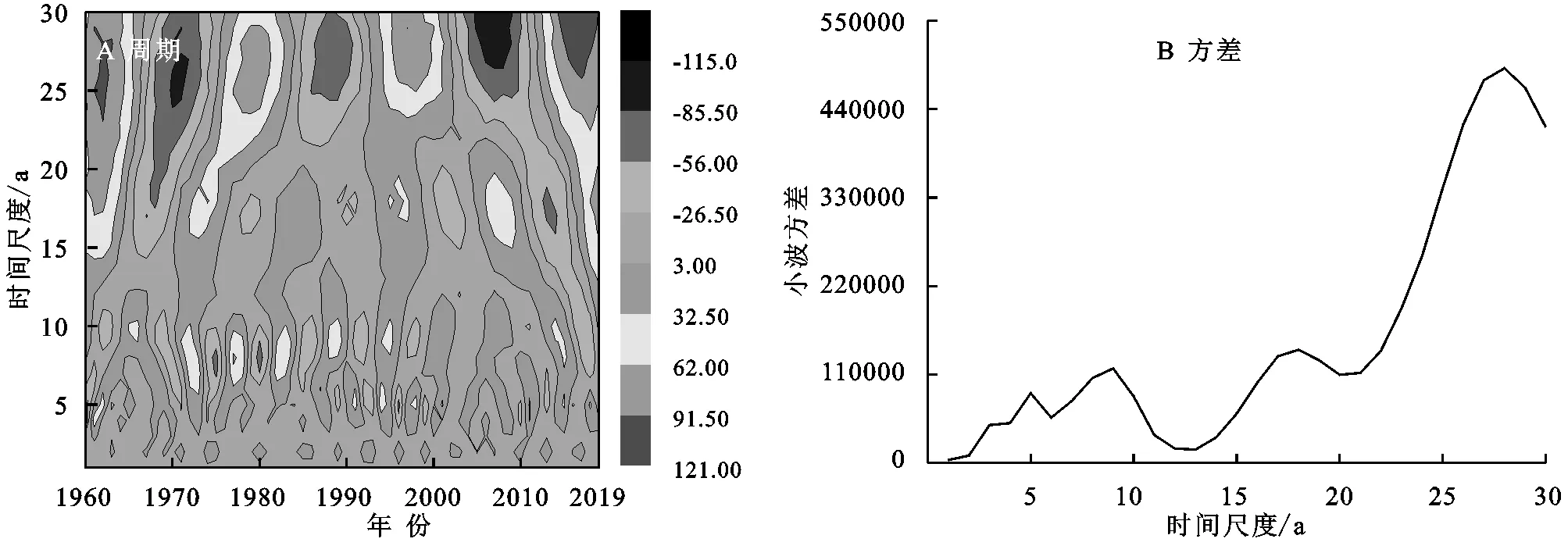

从1960—2019年贵州省四季降水周期图可看出近60 a四季均有多个正负相位交错的振荡中心,说明季节降水量存在着明显的周期振荡。其中,春季降水量存在5个主振荡周期,分别是28 a,18 a,13 a,9 a和5 a。其中,28 a左右的振荡周期最强(图10),是春季降水的第一主周期,整个研究时段内振荡最为明显且一直存在,经历了“偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多”7个交替变化;其次,13 a左右的振荡周期仅在20世纪80—90年代较为明显,为春季降水的第三周期;9 a左右的降水周期主要出现在21世纪,其余周期变化均不明显。

图10 1960-2019年贵州省春季降水量变化

夏季降水主要存在28 a,15 a,7 a,4 a共4个周期(图11)。其中,观察小波方差发现4个较明显的峰值,分别是28 a对应的第1峰值,15 a对应的第2峰值;其中28 a为最强振荡主周期,且经历了“偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多”7个交替变化。

图11 1960-2019年贵州省夏季降水量变化

1960—2019年贵州省秋季降水主要存在28 a,18 a,9 a,5 a和3 a共5个周期(图12)。其中28 a的振荡周期最强,是秋季降水的第一主周期,整个研究时段内振荡最为明显,且经历了“偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多”7个交替变化。

图12 1960-2019年贵州省秋季降水量变化

1960—2019年贵州省冬季降水主要存在28 a,18 a,8 a,3 a共4个周期(图13)。其中,以18 a的周期振荡最强,为第一主周期,经历了“偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多—偏少—偏多”11个交替变化。

图13 1960-2019年贵州省冬季降水量变化

3.8 季节降水突变性

对1960—2019年贵州省近60 a四季降水时间序列进行Mann-Kendall非参数突变检验[33](图14);其中春季降水量的检验统计值UFk与UBk曲线在临界值±1.96之间于1984年附近有一个交点(图14A);结合图4A可以看出,1984年附近累积距平达到峰值,且在1984年两侧累积距平曲线变化趋势由上升变为下降,由此可得,春季降水量的时间突变点是1984年。夏季降水量在临界值±1.96两侧交点分别在1963年、1966年、2004年、2006年、2007年、2014年、2017年和2018年附近;结合图4B知在2014年两侧,降水变化趋势由下降变为上升,因此夏季降水量变化趋势时间突变点为2014年。秋季降水量的检验统计量UFk与UBk曲线交于1984年附近;结合图2C知,1984年之前降水以上升为主,1984年之后降水量以下降为主,所以秋季降水量的突变时间为1984年。冬季降水量在临界值±1.96之间交点分别在1980年、1982年、1983年、1984年、1987年、1997年、1998年、2005年、2014年、2015年和2018年附近;结合图4D知,冬季累积降水距平值波动较大没有显著的增减趋势变化点,因此冬季降水量变化趋势没有发生突变。

图14 1960-2019年贵州省季节降水量突变检验

4 结 论

(1) 1960—2019年,贵州省年降水量呈减少趋势,下降趋势为-9.25 mm/10 a(p>0.1);春季和秋季降水量呈减少趋势;夏季和冬季降水量呈增加的趋势,四季降水变化趋势均不显著。

(2) 近60 a,共发生7次轻度干旱事件,分别为1966年、1981年、1989年、2005年、2009年、2011年、2013年,降水量减少的同时,轻度干旱发生间隔减小。

(3) 六大地貌类型区逐年降水量均呈下降趋势。其中,峰丛洼地型地貌区以溶蚀作用为主,降水最多且以-19.30 mm/10 a(p>0.01)的下降速率显著下降;溶蚀—侵蚀作用强烈的地区中喀斯特低中山型比峰林谷地型地貌区年降水量少;混合型地貌区以侵蚀—剥蚀为主,年降水量下降趋势均不显著。

(4) 四季降水量均存在明显的周期振荡;其中,第一主周期为28 a;第二主周期除夏季为15 a外,其余季节均为18 a。此外,春秋季降水发生突变的时间为1984年,夏季为2014年,冬季降水没有发生突变。