贸易便利化对出口产品质量的影响:促进还是抑制?

2021-08-04周琛影董天琪

周琛影 董天琪

(东华大学管理学院,上海 200051)

一、引 言

中国经济处于转型的关键时期,要实现高速增长向高质量发展的转变,提升出口质量是一个重要途径。虽然全球新冠疫情下,2020年中国经济逆势增长,据IMF数据,增长率为2.3%,是全球主要经济体中唯一正增长的国家。但新冠疫情对全球化的打击、中美关系依旧敏感的调整期,都预示着未来几年我国出口环境处于错综复杂的不确定性中。出口环境对贸易流量的影响是直接而明显的,而出口环境是否同样也会对出口产品质量产生影响?如有,影响是正向还是负向?这种影响机制如何产生的?这些问题对于中国应对本轮新冠疫情带来的全球化危机,将挑战转变为机遇,倒逼出口产品质量升级,进而引发国内生产制造及服务质量提升的连动效应,有重大意义。本文选取贸易便利化水平视角,厘清其对出口产品质量的影响机制,并进行相关指数测算和实证分析,以期为中国在严峻的外部环境下继续提升出口产品质量提供方向性建议。与本文相关的文献有:

一是贸易便利化的研究。其基本路径是:使用现成的或构建指标,用于各区域贸易流量的测算,在测算过程中使用不同的分析方法等。具体来说:

在指标的测算上,Wilson et al.(2003)率先提出较为完善的贸易便利化测算指标,即港口环境、海关环境、电子商务、制度环境等四个因素,用以测算亚太地区贸易便利化水平。之后,该指标体系广泛应用于后来的实证研究中。也有学者直接借助现成指标来做测算,如港口效率(Frenstra et al.,2013)、进口所需要提交的文件数量(Iwanow & Kirkpatrick,2007)、物流绩效指数(Jesus & Kumar,2010)等。

在研究对象上,国内学者主要论证贸易便利化对不同区域贸易流量的影响。之后,议题逐渐扩展至贸易便利化对生产规模甚至是环境的正向影响(Walkenhorst, 2004),对外商直接投资和东道国政府收入等的影响(Engman, 2009),对出口产品技术复杂度的影响(殷宝庆等,2016)等等。

二是出口产品质量研究。目前文献集中于测试与影响因素的探究。在出口产品质量的测度上,主要有单位出口价值法(Manova & Zhang,2012;杨汝岱和李艳,2013)、事后反推法(Khandelwal,2010;施炳展,2015)和供给需求信息法(Feenstra et al.,2013)等三种方法。在此基础上,学者们对出口产品质量影响因素的研究可归结为三类,一是需求因素,如出口目的国的收入水平(Bekkers et al.,2012;杜威剑和李梦洁,2015;朱小明和宋华盛,2019);两国之间的地理距离(杨连星和孙新朋,2017)等。二是供给因素,如出口国收入水平(田曦和朱春昊,2016;张明志和铁瑛,2016;李景睿,2017);研发水平、人力资本水平、产业聚集和FDI的流入(李坤望和王有鑫,2013;孙楚仁等,2014;李怀建和沈坤荣,2015;许家云和毛其淋,2017;敖洁等,2019)等。三是贸易环境,如关税、政府补贴和部分政策性管制措施(余淼杰等,2016;盛丹和张慧玲,2017;唐丹丹和阮伟华,2019);人民币汇率和融资约束(张杰,2015;吴洁,2017;曾利飞和吴雅丽,2018);贸易自由化(施炳展和张雅睿,2016;张沁等,2018;石小霞,2019)等。

三是专门研究贸易便利化对出口产品质量影响。此类文献很少,杨逢珉和程凯(2019)认为贸易便利化对出口产品质量的影响整体表现为抑制作用,这种抑制作用随着进口国收入水平的降低而减弱,最终呈现为促进作用。罗勇等(2020)以我国制造业为例,也得到类似结论。本文的边际贡献是,继续挖掘二者联系,并试图进一步揭示其非线性特征,并关注如下问题:目前贸易便利化对我国出口产品质量是否存在门槛效应?若存在,门槛变量是什么?在不同的门槛区间值内,贸易便利化对我国出口产品质量的影响是否存在异质性特征?基于此,本文利用我国40个出口目的国140个主要出口目的国为美国、日本、韩国、越南、德国、印度、荷兰、英国、新加坡、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚、泰国、墨西哥、印度尼西亚、菲律宾、加拿大、意大利、巴西、阿联酋、法国、西班牙、沙特阿拉伯、巴基斯坦、土耳其、波兰、比利时、南非、智利、尼日利亚、哈萨克斯坦、阿根廷、哥伦比亚、瑞典、秘鲁、丹麦、匈牙利、瑞士、芬兰、塞尔维亚。以上国家2018年出口额的总和占我国该年出口总额的74%。2008—2018年的跨国面板数据,构建面板门槛模型,分析各出口目的国人均收入对我国出口产品质量的门槛效应。

二、作用机理与理论假设

(一)作用机理分析

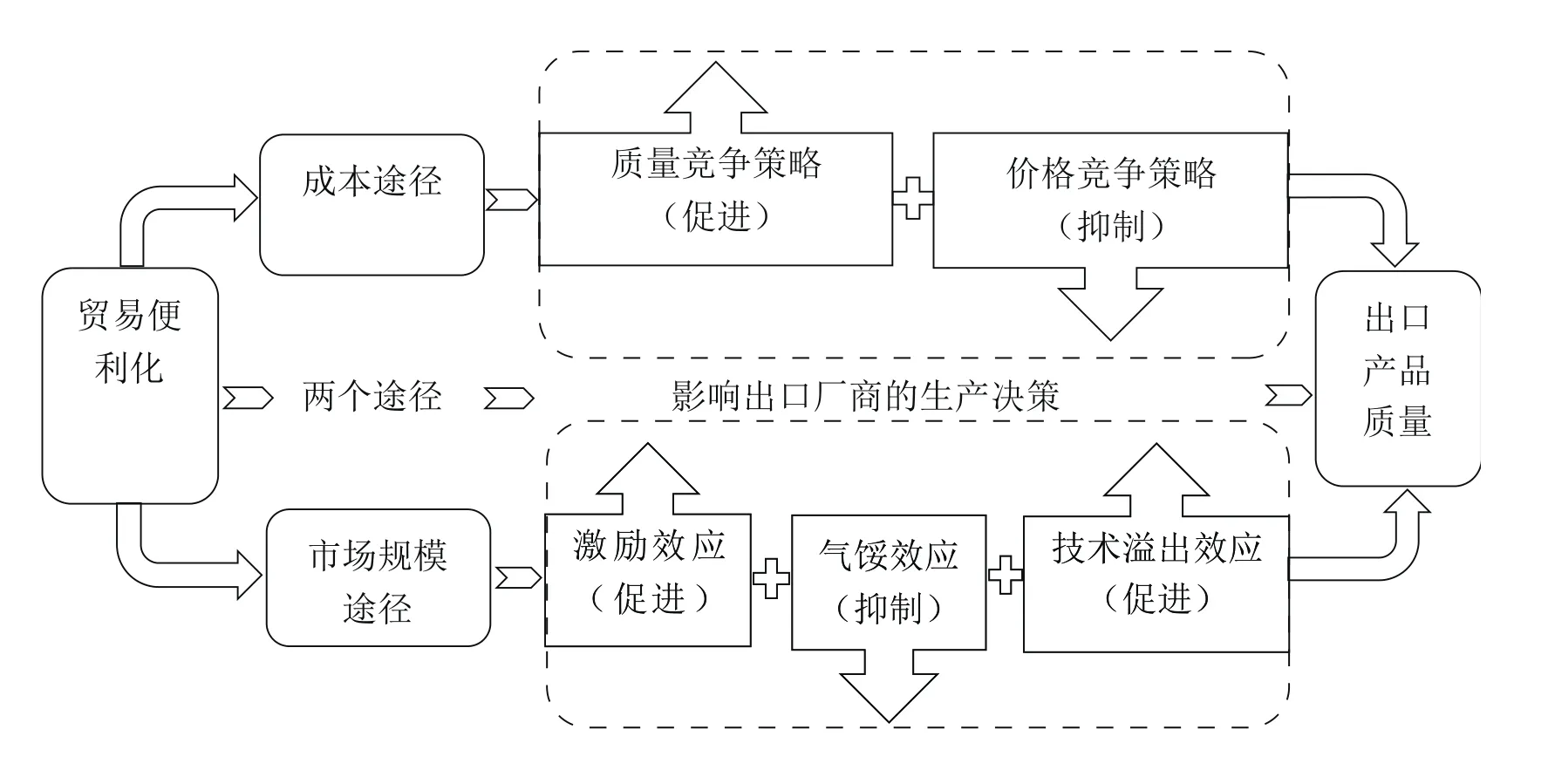

理论上说,贸易便利化会通过成本和市场规模的变动这两个途径影响出口厂商的生产决策,最终形成促进或抑制两种不同的作用,对我国出口产品质量产生影响。具体的作用机理如图1所示:

图1 贸易便利化影响我国出口产品质量的作用机理

1. 成本途径

贸易便利化程度提升参直接降低贸易成本。包括口岸设施完善、海关工作效率提升等降低运输成本;规制环境优化、电子商务普及则减少出口固定成本与信息成本。对此,出口厂商有两种后续策略选择。一是“质量竞争策略”,即贸易成本下降提升出口厂商的经济利润,有助于厂商加大研发和人力资本投入,改善生产工艺,通过生产并出口差异化产品来满足中高收入市场对产品质量的需求,扩大市场占有率,提高经济利润,形成良性循环。加上贸易壁垒的削弱为出口厂商进口高质量的中间品提供了便利,节约了生产成本,在此基础上,生产的出口产品质量也更高。二是“价格竞争策略”,即部分出口厂商,因其研发水平不高,质量升级动力不强,为了获得出口竞争力,采取低价竞争策略,放弃提升产品质量,此时贸易成本的下降增加了部分低质量产品的出口概率。总体来看,出口目的国贸易便利化水平的提升,对我国出口产品质量的影响取决于这两种市场竞争策略的影响孰强孰弱。

2. 市场规模途径

出口目的国贸易便利化水平的提升,降低了出口目的国市场的进入门槛,出口产品将面对更大的消费市场,以及更剧烈的市场竞争。

一方面,激烈的市场竞争会激发出口厂商提升出口产品质量的内在动力,产生正向的“激励效应”。同时,市场扩大也加速了生产和管理等一系列先进理念的流入,产生“技术溢出效应”,对出口产品的质量提升起到重要作用。另一方面,市场扩大,一些低效厂商得以生存,但缺少提升产品质量的动力,而是降低质量以换取成本节约,采取低价竞争的模式,体现出“气馁效应”。同样,对我国出口产品质量的影响取决于这两个方向的影响的净效应。

综上,两种途径对我国出口产品质量产生影响,或正向或负向,整体影响的方向和强弱无法确定,需要通过实证模型进一步检验。

(二)理论假设

贸易便利化水平提升,可直接降低出口贸易成本,出口目的国进口产品的需求增加。一般说来,收入水平提高,对产品品质的要求也越高,叠加贸易便利化本身对出口产品质量的直接影响,其最终影响是非线性的。具体说来,当出口目的国人均收入较低时,对中、低质量产品需求较为旺盛。贸易便利化水平提升,追求“价格竞争策略”的厂商超过“质量竞争策略”的采纳者,同时“气馁效应”超过“激励效应”与“技术溢出效应”,出口产品质量从总体来看是下滑的。而当出口目的国人均收入较高时,对中、高质量产品需求较为旺盛。此时,更多厂商追求质量竞争,且“激励效应”与“技术溢出效应”更胜一筹,最终出口产品质量提高。因此,贸易便利化对我国出口产品质量的影响受到出口目的国人均收入的调节作用表现出非线性的特点,具体的影响方向和程度需要进一步实证检验。

综上,本文提出三个假设:一是贸易便利化对我国出口产品质量的影响为非线性;二是此非线性影响受到出口目的国人均收入的调节作用,存在门槛效应;三是当出口目的国人均收入达到某一确定门槛值后,贸易便利化影响我国出口产品质量的方向和程度将发生改变。

三、研究设计

(一)变量选取和数据来源

1. 解释变量

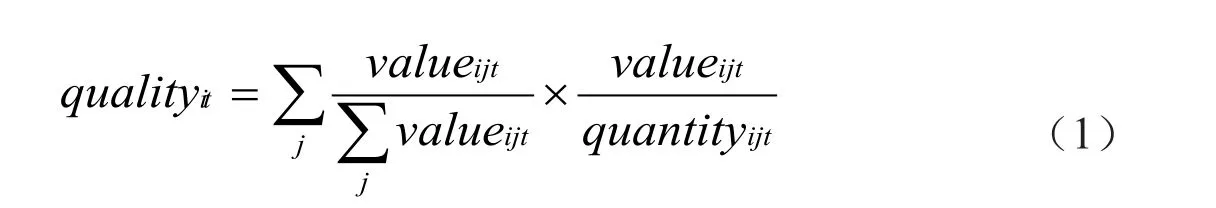

出口产品质量指出口产品满足消费者需求且消费者愿意为之付出费用的特征及特性的总和。基于该定义且考虑到数据的可获得性,文本借鉴李坤望和王有鑫(2013)提出的单位价值法,即用每单位出口产品的价值来衡量我国出口产品质量。由于不同产品的出口贡献有差异,因此,采用加权平均方法,给每种产品赋予能与其出口份额匹配的权重,避免简单平均估计结果的偏差。测算公式如下:

其中qualityit表示我国t年出口至i国的出口产品质量,valueijt表示t年我国向i国出口j产品的出口额,quantityijt表示t年我国向i国出口j产品出口量,两者相除测算t年我国向i国出口j产品平均单位出口价值,再乘以j产品出口额占我国向i国主要出口产品的出口总额的比重,求得j产品的加权单位出口价值,然后将其汇总至国家层面,求出t年我国向i国出口产品的整体质量指数。相关数据主要来源于法国CEPII的BACI数据库2该数据库根据UN COMTRADE数据库整理出HS6分位产品的进出口价值量和统一单位(吨)的数量。由此可以直接测算HS6分位产品的进出口单位价值(已经剔除运输和保险等贸易成本)。,数据结构包括HS07的6位产品编码、出口目的国、出口金额和出口数量等。需要说明的是,由于我国出口商品种类繁多,为保证代表性,本文只选取t年我国出口至i国出口额占比超过0.1%的商品,所选商品总计在t年我国出口至i国出口总额中占比超过 70%。

2. 被解释变量

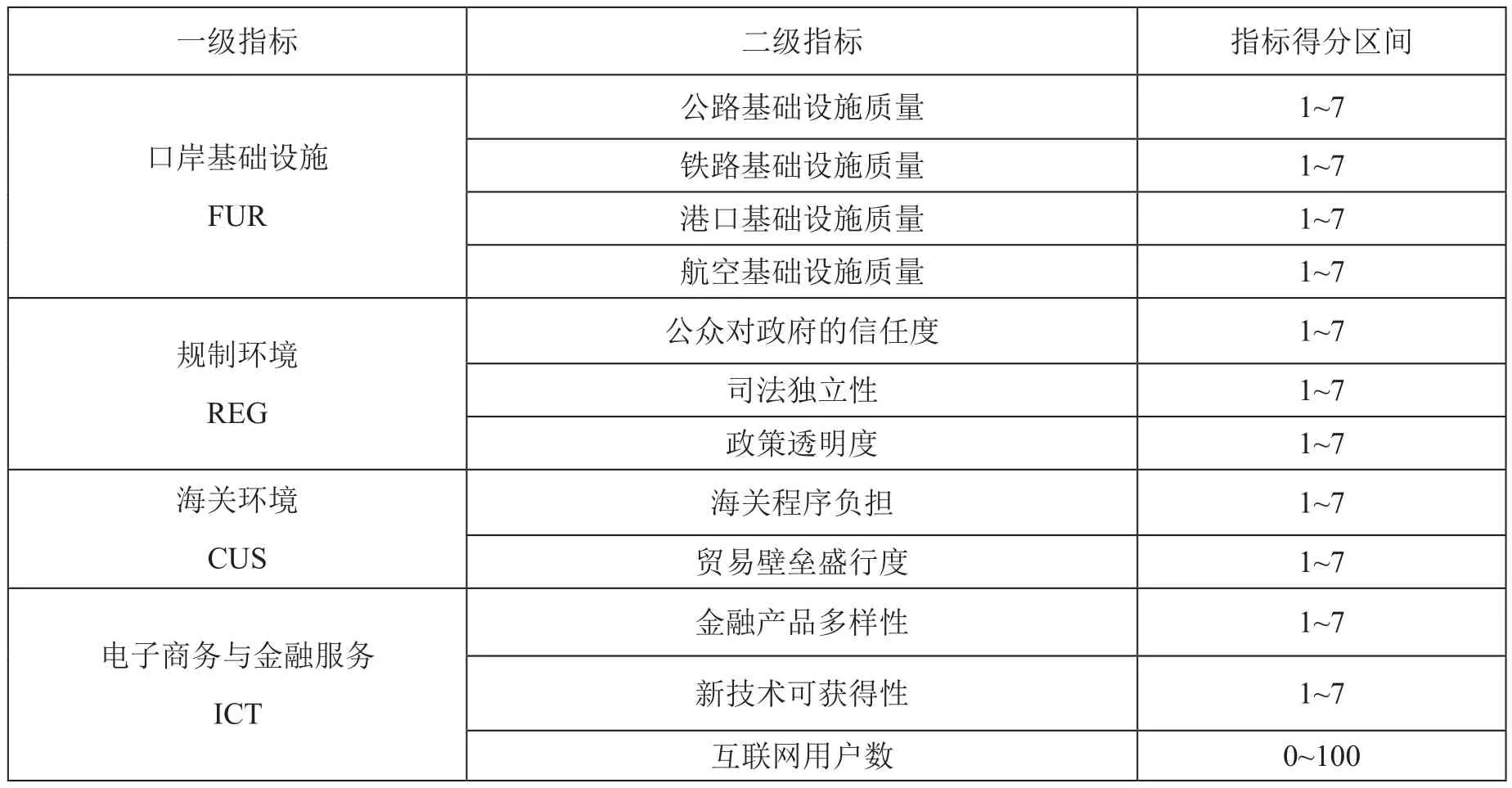

本文采用贸易便利化综合指数衡量我国各出口目的国的贸易便利化程度。tfit表示t时期i国的贸易便利化综合指数。本文参考 Wilson et al.(2003)构建贸易便利化体系的框架,结合当前金融、技术重要性日益突出的现状,采用基础设施、电子商务、规制环境、海关环境及金融服务这4个一级指标,具体细分为12个二级指标,所有数据均来自历年世界经济论坛发布的《全球竞争力报告》。具体的指标体系如表1所示:

表1 贸易便利化指标体系

关于数据缺失的处理,参照惯例,沿用前一年的数据。为保证数据的一致性和可比性,对选取指标进行标准化处理。参考谢娟娟和岳静(2011)的方法采用算术平均法确定相关指标权重,即赋予每个二级指标相等的权重,计算出贸易便利化综合评价指数,该值越大,阻碍贸易往来的因素越少,两国的贸易越通畅。

3. 门槛变量

如前分析,贸易便利化对我国出口产品质量的作用可能受到出口目的国经济发展水平的影响,因此本文将出口目的国的人均GDP设为门槛变量衡量该国的经济发展水平。该变量的数据来源于世界银行。

4. 其他控制变量

前人的研究表明出口目的国的收入差距、贸易条件、市场规模和社会稳定性等会影响我国出口产品质量,因此本文将出口目的国GINI系数、贸易条件指数、市场规模指数和犯罪率指数作为控制变量加入面板模型,所有控制变量的数据都来源于世界银行数据库。

具体说来,出口目的国收入分配差异越大,极富裕人群越多,对于高品质的产品需求越大,更有利于推动出口产品质量提升,因而预期是正向影响。使用出口目的国的GINI指数表示,如有缺失数据沿用前一年数据。

出口目的国贸易条件如恶化,在劳动生产率不变的情况下,则该国出口价格指数降低或进口价格指数升高,则我国出口厂商出口价格上升,盈利能力提高,有利于我国出口产品质量升级,因此预计该指标对我国出口产品质量产生负向作用。可用该国出口与进口的交换比价表示。

出口目的国关税水平越高,贸易成本越大,出口厂商利润越低,研发资金有限,不利于出口产品质量提升,故预期为负面影响。采用各出口目的国的简单平均关税税率表示。

出口目的国市场规模越大,如前所述,可能产生正向或者负向影响,因此预期符号不确定。借鉴樊秀峰(2017)的方法进行测度,用各国相对GDP来表示,即出口目的国GDP与中国GDP之比。

出口目的国的社会稳定程度越低,越不利于贸易活动的开展,将增加我国出口厂商隐性贸易成本,不利于我国出口产品质量的提升,因此预期符号为负向。该指标可用该国的犯罪率指数来表示。

具体解释变量、被解释变量、门槛变量和控制变量说明见表2:

表2 变量说明

(二)模型设定、数据处理和描述性统计

1. 线性模型设定

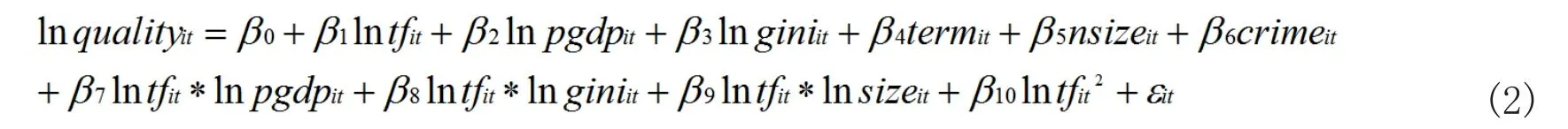

根据对文献的梳理以及影响机理分析,本文选取了出口目的国的贸易便利化综合指数、出口目的国人均GDP、出口目的国关税水平、出口目的国的市场规模指数、出口目的国收入差距水平、人均GDP和贸易便利化指数的交互项以及贸易便利化指数的平方项作为变量构建面板模型。加入交互项是为了检验贸易便利化指数和人均GDP对我国出口产品质量指数是否存在交互作用,加入平方项以验证出口目的国的贸易便利化水平与我国出口产品质量水平是否存在非线性关系。据此,模型如下:

其中,tfit表示t年i国的贸易便利化综合指数,pgdpit表示t年i国的人均收入水平,giniit表示t年i国居民的收入差距水平,termit表示t年i国的贸易条件,sizeit表示t年i国的市场规模,crimeit表示t年i国的社会稳定程度,εit为误差项。模型中的变量均进行对数处理。

2.门槛模型设定

考虑到出口目的国贸易便利化水平在该国经济发展水平的影响下,对我国出口产品质量产生非线性作用,因此构建非线性模型。

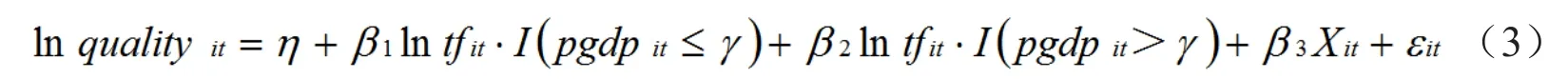

基于Hansen(1999)的门槛回归模型,在假设存在门槛效应的基础上,本文构建以出口目的国经济发展水平作为门槛变量的单门槛模型:

其中,γ为待估计的门槛值,Xit为一系列控制变量如市场规模、关税水平及收入差距水平等,εit为误差项。如果模型有显著的单门槛效应,则进一步验证是否存在第二个门槛。门槛值确定以后进行显著性检验,得出相应的置信区间。

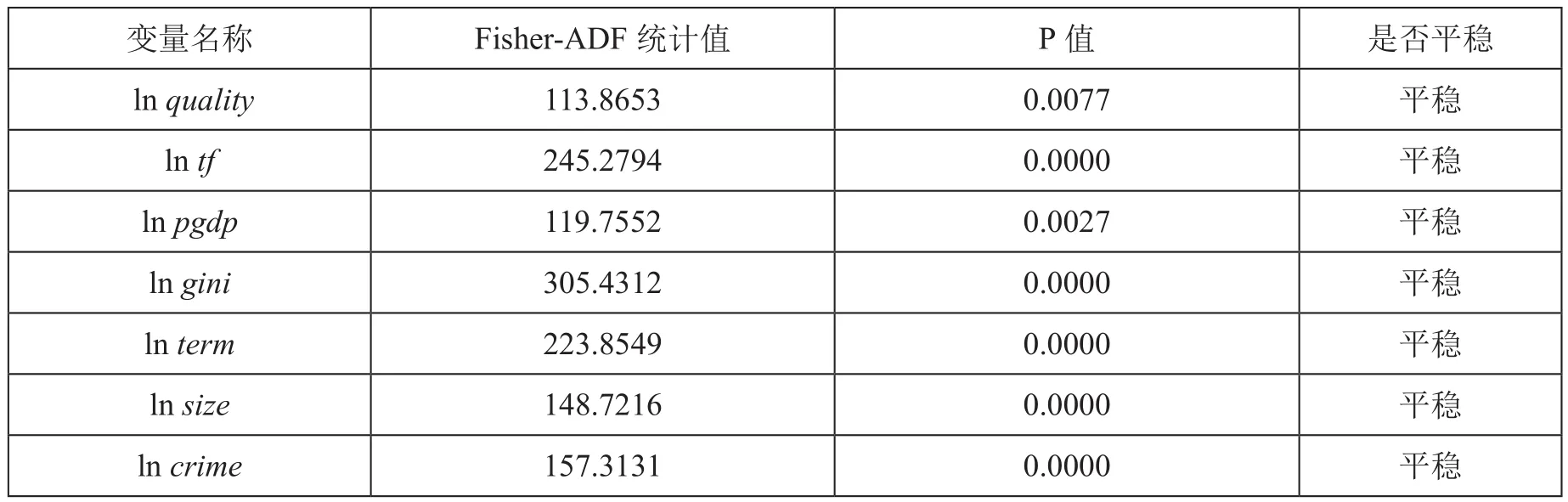

3.描述性统计和平稳性检验

表3为主要变量的描述性统计情况。由于面板门槛模型中需要平稳变量,因此对各个面板数据序列做单位根检验。本文使用短面板数据,选择IPS检验和Fisher-ADF检验两种方法,结果如表4所示,全部变量均平稳,不存在伪回归问题。本文采用2008—2018年跨国面板数据作为样本,为平衡面板数据,先用F检验排除混合估计模型。在固定效应和随机效应模型的选择中,通过Hausman检验,Prob>chi2=0.000,拒绝原假设,因而选择固定效应模型进行回归。

表3 主要变量的描述性统计

表4 各主要变量的平稳性检验

(三)实证分析

1.基准回归结果与分析

表5为样本总体回归结果。列(2)加入贸易便利化指数的平方项,以此考察出口目的国贸易便利化对我国出口产品质量是否存在非线性影响;列(3)—(5)分别加入贸易便利化和人均GDP、GINI系数、市场规模指数的交互项,以此考察上述非线性影响是否受到三种变量的调节作用。

表5 样本总体回归结果

总体看来,出口目的国的贸易便利化水平对我国出口产品质量提升存在抑制作用,市场规模指数也是如此,其他几个因素的影响均符合预期。可能的原因是,出口目的国贸易便利化水平提升、出口目的国市场规模扩大,都会使得出口厂商更多选择“价格竞争策略”,或出现“气馁效应”,导致出口质量整体下降。

列(1)控制了所有解释变量,出口目的国贸易便利化指数的系数为负但不显著。当列(2)加入平方项后,系数显著为负同时平方项系数显著为正,说明出口目的国贸易便利化指数对我国出口产品质量具有显著的非线性影响。可大致判断:随着出口目的国贸易便利化水平的提高,我国出口产品质量先降后升。列(3)、(4)、(5)分别加入贸易便利化与人均GDP、GINI指数、市场规模指数这三个变量的交互项,回归结果显示只有列(3)的调节作用通过检验,说明贸易便利化对我国出口产品质量的非线性影响受到出口目的国人均GDP的调节作用,表现出U型特征。

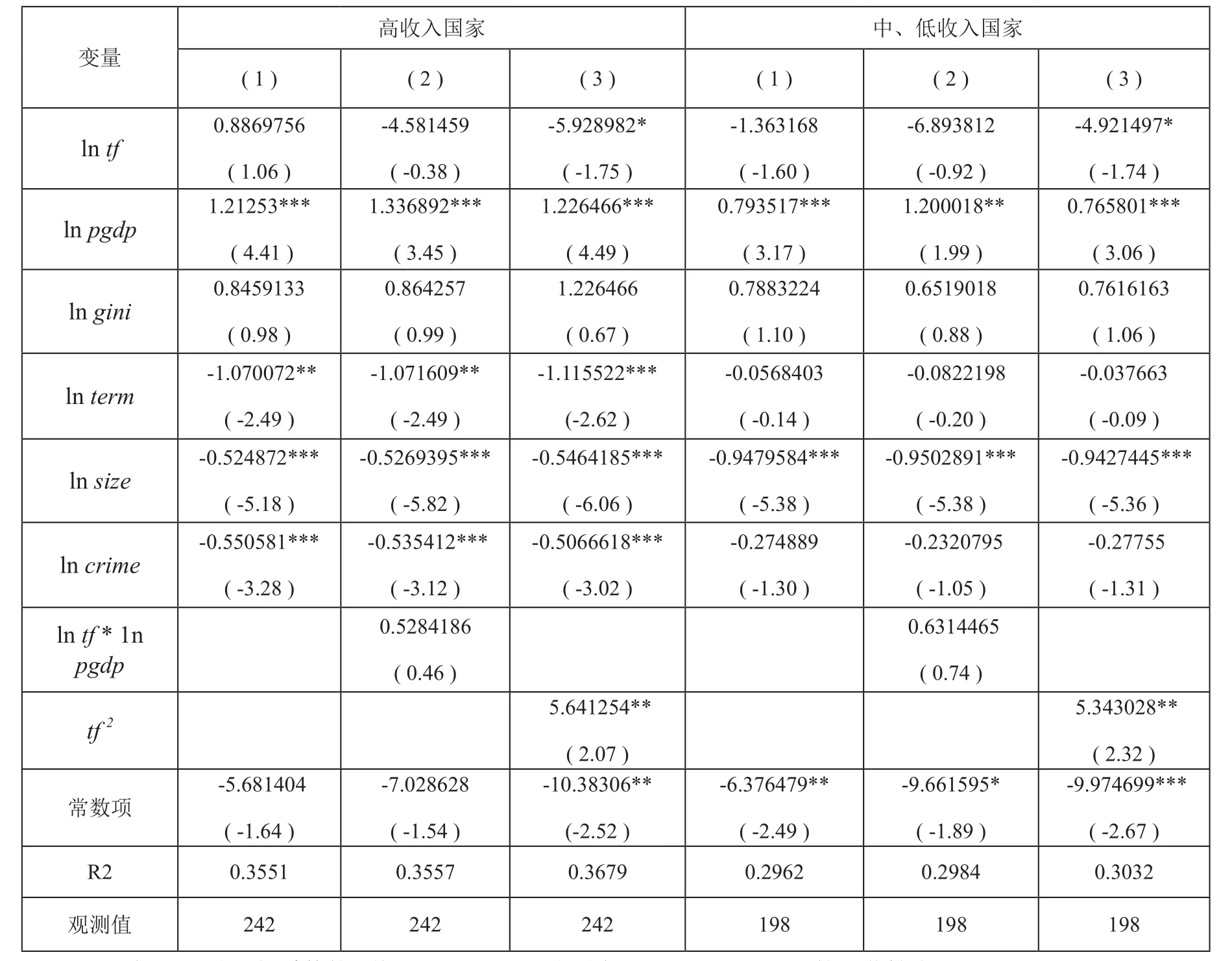

2. 分组回归结果与分析

为了考察当出口目的国经济发展水平差异情况下贸易便利化对我国出口产品质量是否依然产生显著的非线性影响,本文在全样本回归的基础上,按照按世界银行2018的标准按人均收入水平将我国主要出口目的国分成高收入国家组和中、低收入国家组,进行回归。具体结果见表6。

表6 按出口目的国人均GDP水平分组回归结果

表6的回归结果表明,当加入贸易便利化指数的平方项以后,贸易便利化指数的系数在10%的显著性水平上显著为负,同时平方项系数在5%的显著性水平上显著为正。进一步证实出口目的国贸易便利化指数对我国出口产品质量具有非线性影响,表现出U型特征。下面,本文将出口目的国人均GDP作为门槛变量构建面板门槛模型,继续探究出口目的国贸易便利化与我国出口产品质量之间的非线性关系。

3. 门槛效应检验及门槛模型回归

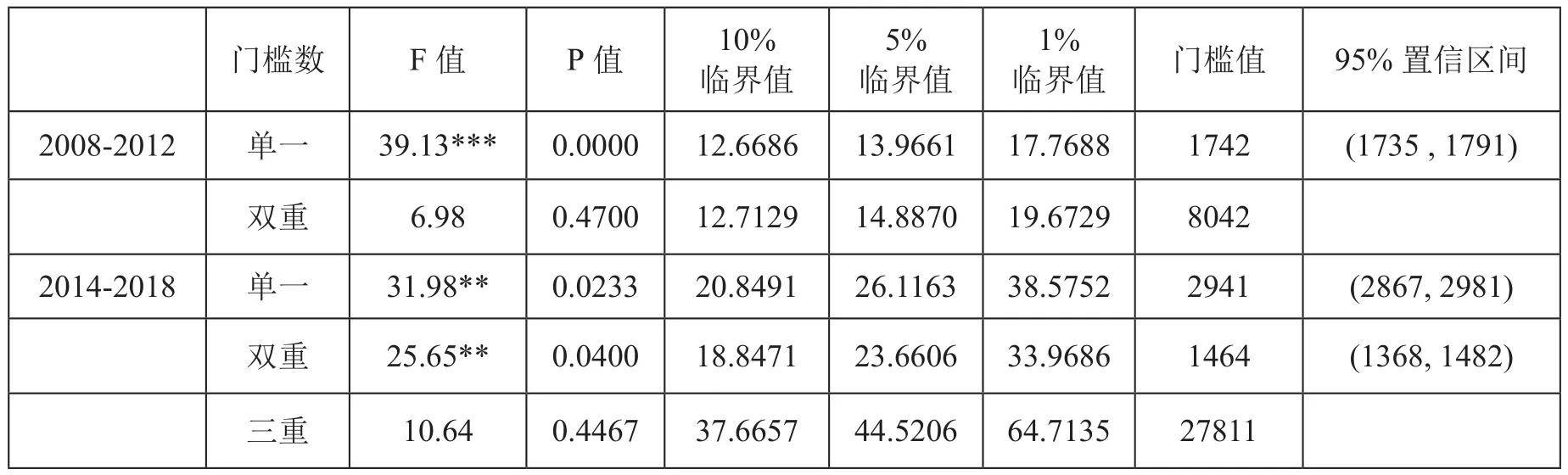

首先使用“Bootstrap”法得出的P值确定相应门槛值及门槛个数,设置 Bootstrap 次数为300,依次进行单一门槛、双重门槛检验。

2013年WTO通过《贸易便利化协定》(后文通称为《协定》),进一步为全球贸易自由化提供了推动力,因此以2013年作为分界点,分别对两组样本的门槛效应进行检验。

表7的回归结果表明,2008—2012年组样本在1%的显著性水平上通过了单门槛检验,但并未通过双重门槛检验,因此对该组样本构建单门槛模型进行分析。同时为避免《协定》实施的滞后效应带来的数据偏差,第二组检验使用2014—2018年数据。该组样本在5%的显著性水平上通过了双重门槛检验,但是并未通过三重门槛检验,因此对该组样本构建双重门槛模型进行分析。

表7 门槛效应检验

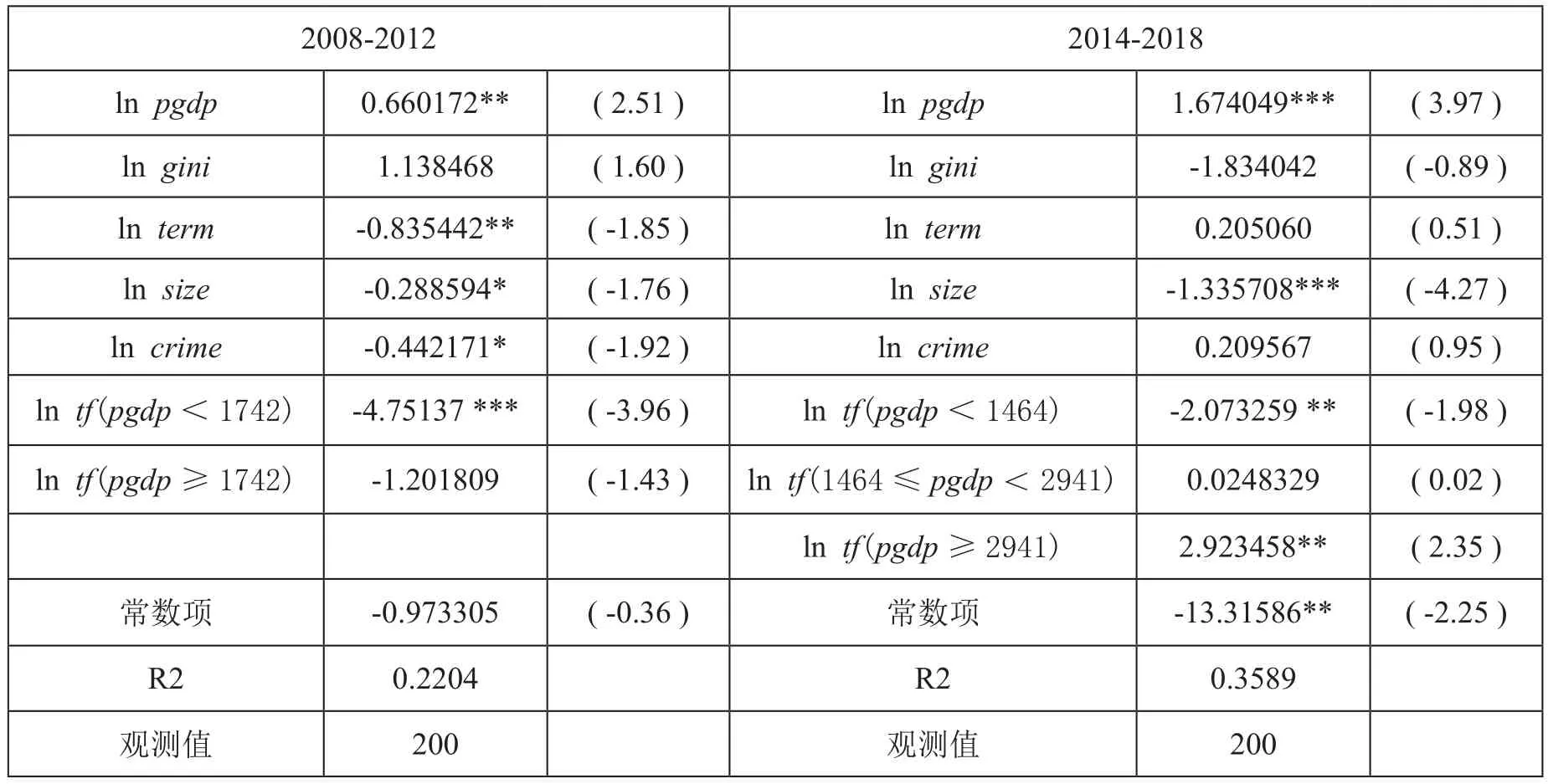

表8的回归结果表明,在2008—2012年组中,当出口目的国的人均GDP低于1742美元时,其贸易便利化水平的提升对我国的出口产品质量产生较为显著的抑制作用,具体表现为当其余变量保持不变时,贸易便利化水平提升1%,我国出口产品质量水平降低4.75%;随着人均GDP越过1742美元的门槛,这种抑制作用减弱为1.2%,但不显著。而在2014—2018年组中,当出口目的国的人均GDP低于1464美元时,贸易便利化水平的提升对我国的出口产品质量仍然产生显著的抑制作用,为-2.07%;当人均GDP处于1464至2941美元之间时,出口目的国的贸易便利化水平对我国出口产品质量几乎不产生抑制作用;当人均GDP跨越2941美元的门槛值后,出口目的国的贸易便利化水平对我国出口产品质量产生显著的促进作用,具体表现为其贸易便利化水平提升1%,我国出口产品质量水平提升2.92%。该结果,特别是2014—2018年数据的结果,完全印证了之前U型特征的假设。

表8 门槛模型回归结果

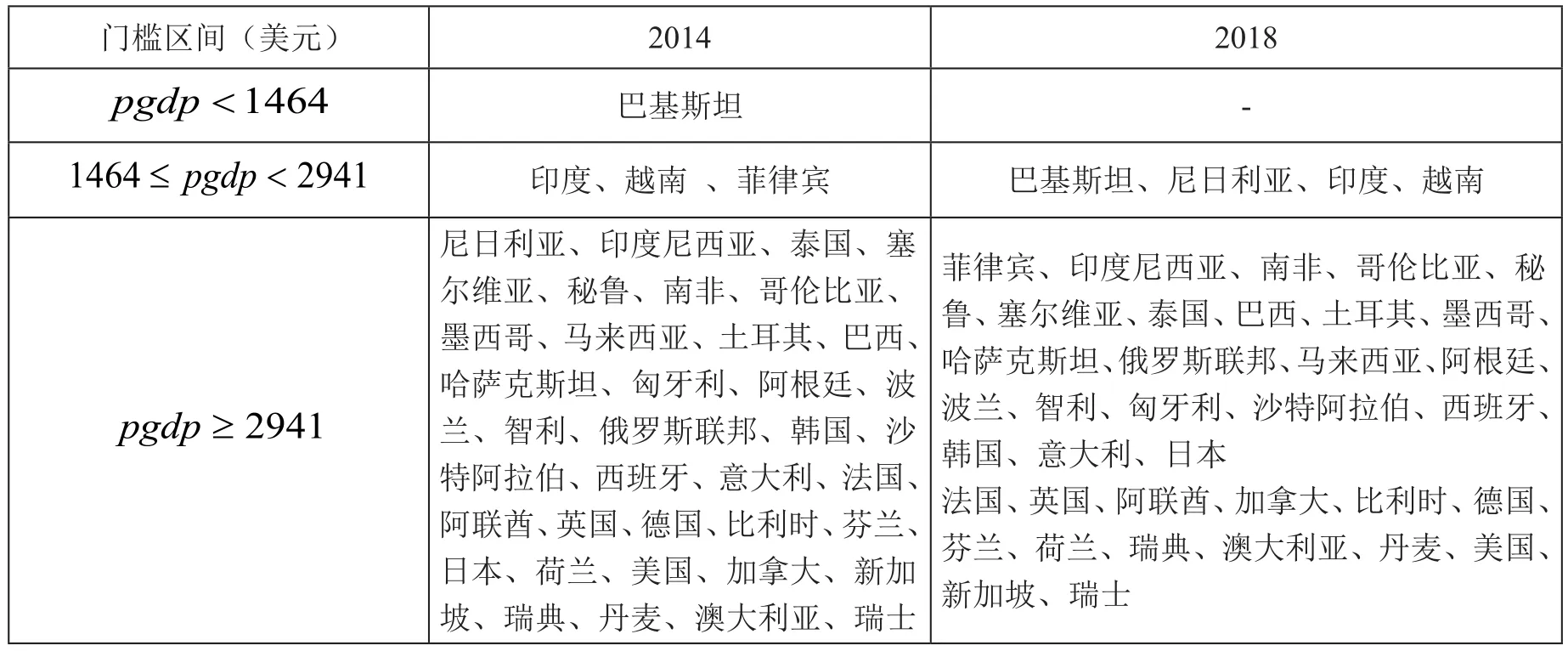

表9和表10反映了观测年间我国各主要出口目的国人均GDP水平门槛通过情况。分别选取两阶段起始及终止年份各国人均GDP的数据。2008—2012年这一组中,巴基斯坦、印度、越南这3个国家没有跨过人均GDP1742美元的门槛值,这3个国家贸易便利化水平提高极大抑制我国出口产品质量升级;2014—2018年这一组中,在2018年巴基斯坦、尼日利亚、印度、越南没有跨过人均GDP2941美元的门槛值,除以上国家外的其余36个国家贸易便利化水平的提高将较好促进我国出口产品质量升级。

表9 2008、2012年各主要出口目的国人均GDP水平门槛通过情况

表10 2014、2018年各主要出口目的国人均GDP水平门槛通过情况

4. 内生性问题及稳健性说明

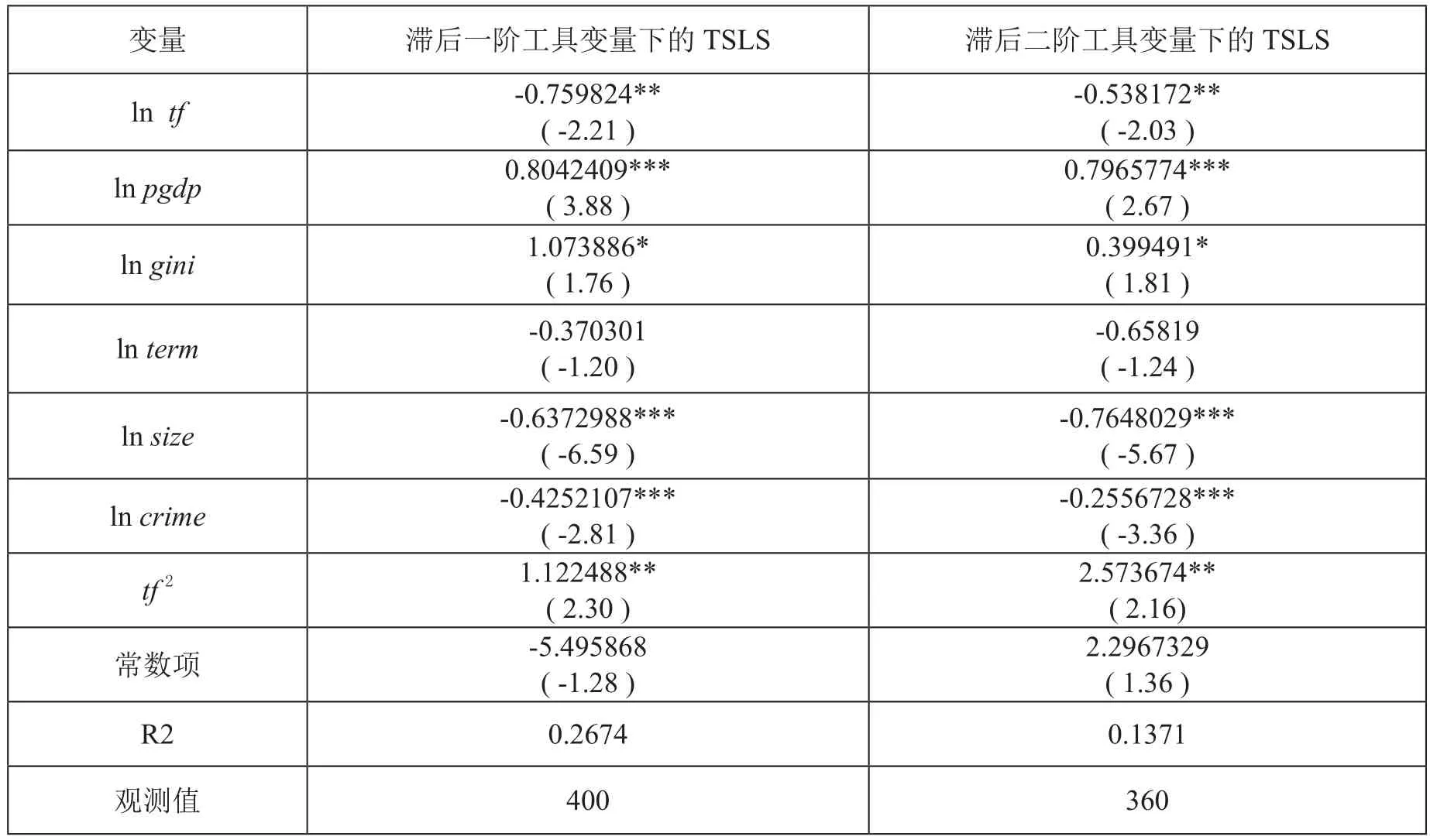

参考张杰(2015)的方法,将贸易便利化的滞后一期作为当前变量的工具变量,进行Hausman检验,此时原假设为不存在内生性问题,结果Prob>chi2=0.000,拒绝原假设,说明解释变量Intf有内生性问题,故运用TSLS进行回归。结果如表11所示,分别是滞后一阶、滞后二阶工具变量下的TSLS回归结果:

表11 内生性检验

工具变量法的回归结果显示,贸易便利化指数的回归系数在5%的显著性水平上显著为负,其平方项的回归系数在5%的显著性水平上显著为正,其余变量的符号和大小皆没有太大变化,说明考虑了内生性问题后的回归结果与基准回归结果一致,出口目的国的贸易便利化对我国出口产品质量产生显著的非线性影响,呈现出U型特征。上述工具变量法的回归结果验证了本文结论的稳健性。至于其余变量并非本文的研究重点,此处不再赘述。

四、结论与建议

目前国际关系风云变幻,反全球化势力上涨,贸易便利化水平会出现波动。由此关注贸易便利化对我国出口产品质量提升的影响是一个重要议题。本文主要结论如下:

首先,贸易便利化通过成本降低效应在产品供给端影响出口厂商的生产决策,通过市场规模效应在产品需求端影响国外消费者对产品质量的需求。因此出口目的国贸易便利化水平提升对我国出口产品质量的影响为以上两种效应的叠加,同时受出口目的国的人均GDP的调节作用,表现为非线性影响。

其次,上述非线性影响受到出口目的国人均GDP的调节作用,产生门槛效应。具体影响根据出口目的国人均GDP水平的不同而相异:2013年以前,人均GDP低于1742美元门槛的出口目的国贸易便利化水平的提高极大地抑制了我国出口产品质量升级;2013年以后,人均GDP高于2941美元门槛的出口目的国贸易便利化水平的提高将较好促进我国出口产品质量升级。目前我国的主要出口目的国中,绝大多数国家的人均GDP已跨越2941美元的门槛值,其贸易便利化水平提升将促进我国出口产品质量提升。

建议如下:一是继续加大对中、高收入国家的出口,增加高技术产品的出口。2020年国际局势变幻莫测,政府应该在不伤害原则的前提下积极建立、加强双边合作交流与经贸联系。二是继续推进“一带一路”建设,构建良好的营商环境,同时加大国内自贸区兴建,切实提升贸易便利化水平。三是在贸易便利化水平出现倒退时,政府引导出口厂商选取“质量竞争策略”,利用“技术外溢效应”及“激励效应”,促进技术创新与升级,提升产品质量,以应对严峻的外贸出口形势。