环渤海地区工业资源环境压力时空演化特征及影响因素*

2021-08-03蔺雪芹

王 娟 蔺雪芹 周 笑 柴 艺 王 岱

(1.山西省城乡规划设计研究院,山西 太原 030001;2.首都师范大学资源环境与旅游学院,北京100048;3.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

环渤海地区是指环绕渤海全部及黄海的部分沿岸地区所组成的广大经济区域,是以京津冀为核心、辽东半岛和山东半岛为两翼的经济区域,主要包括北京市、天津市、河北省、山东省、辽宁省[1]。2018年环渤海地区常住人口2.57亿,地区生产总值16.91万亿元,是我国北方经济发展的重要“引擎”,在全国经济格局中占据重要地位,近年来伴随工业化进程快速推进,该地区资源压力和环境污染问题日益严重。当前国内外对于工业资源环境压力的相关研究主要集中在以下方面:一是工业资源消耗、环境污染物排放评价和特征研究。主要围绕重要工业生产资源(如土地、能源、水)消耗以及SO2、烟粉尘、水污染物、碳排放等展开[2-6],并基于此对全国、京津冀、长三角等重点区域、省域以及地级市等不同尺度典型区域开展研究[7-11]。二是不同工业行业的资源消耗和污染物排放特征研究,包括对重化工业、水泥生产、造纸业等资源或污染密集型产业的相关研究[12-14]。三是工业资源环境效率评价研究。学者们多基于Malmquist、数据包络分析(DEA)、随机边界法(SFA)等方法,对工业生产中的用地效率、用水效率、能源效率以及环境效率进行测算分析[15-16],[17]295,[18]377。四是工业资源环境压力的影响因素研究。研究多认为生产规模、产业集聚、结构演进、外商投资、环境监管等对工业资源消耗和环境污染物排放具有显著影响[19-21],[22]67,[23]4543。

从已有研究来看,工业资源或环境影响评价分析研究较多,但是对工业资源环境压力的综合测度和影响因素系统剖析的相关研究较少,对于环渤海地区的相关研究亟待充实。本研究通过建立工业资源环境压力评价模型,分析了环渤海地区工业资源环境压力的时空演化特征,并解析其主要影响因素。研究对于推动环渤海地区工业转型升级和绿色发展具有重要理论和现实意义。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 工业资源环境压力测度方法

结合区域工业结构特征和数据可获性,选取工业用地、工业用水、工业用电进行工业资源压力评价,选取工业废水排放、工业SO2排放、工业烟(粉)尘排放进行工业环境压力评价。构建工业资源环境压力测度模型,首先采用极差法对各指标进行标准化处理,再采用熵值法确定各指标权重[17]296,最后采用加权求和法得到各城市工业资源环境压力综合评价指数。计算公式见式(1):

(1)

式中:i、j分别为城市、资源序号;Yi为i城市工业资源环境压力评价指数,值越大表明工业资源环境压力越大;Zij为i城市j资源环境变量的标准化值;wij为i城市j资源环境变量的权重。

1.1.2 空间分布分析

热点分析可以用来识别工业资源环境压力的空间分布是集聚、分散还是随机,并识别其热点与冷点的空间分布。在ArcGIS中使用Getis-Ord Gi统计识别具有统计显著性的空间聚类[23]4544。

1.1.3 模型设定

(1) 基本模型设定

根据已有研究成果,本研究认为在城市尺度,工业规模、工业化水平、科技创新、对外开放、环境规制等是影响工业资源环境压力的重要因素。工业规模指标选取工业增加值、工业总资产、工业企业个数,工业化水平指标选取工业增加值占GDP比重,对外开放指标选取外资占工业增加值比重,环境规制指标选择三废处理率。城市尺度科技创新指标不易获取,采用劳动生产率间接对科技创新进行度量。设定基本模型见式(2)。各变量单位根据具体情况而定。对部分指标取自然对数,以减小异方差对模型估计的影响[18]380。

Y=α0+α1lnX1+α2lnX2+α3X3+α4lnX4+α5lnX5+α6X6+α7X7+ε

(2)

式中:Y为工业资源环境压力;X1至X7依次为工业增加值、工业总资产、工业企业个数、工业增加值占GDP比重、劳动生产率、外资占工业增加值比重、三废处理率;α0为待估常数项;α1至α7为待估相关系数;ε为误差随机项,服从正态分布。

(2) 空间效应模型设定

城市工业资源环境压力会受到周边区域影响,对其研究时不能忽略其空间效应。空间效应模型包括空间滞后模型和空间误差模型。采用最小二乘法考虑空间相关性的约束模型,通过比较拉格朗日乘数的显著性确定最终模型[18]382。

1.2 数据来源与处理

结合数据可获性,研究时间确定为2006—2016年。研究数据主要来源于中国区域经济统计年鉴、中国城市统计年鉴、中国城市建设统计年鉴、各省统计年鉴以及部分城市统计年鉴。

2 结果分析

2.1 环渤海地区工业资源压力的时空演化特征

2.1.1 工业资源压力多年缓慢波动上升

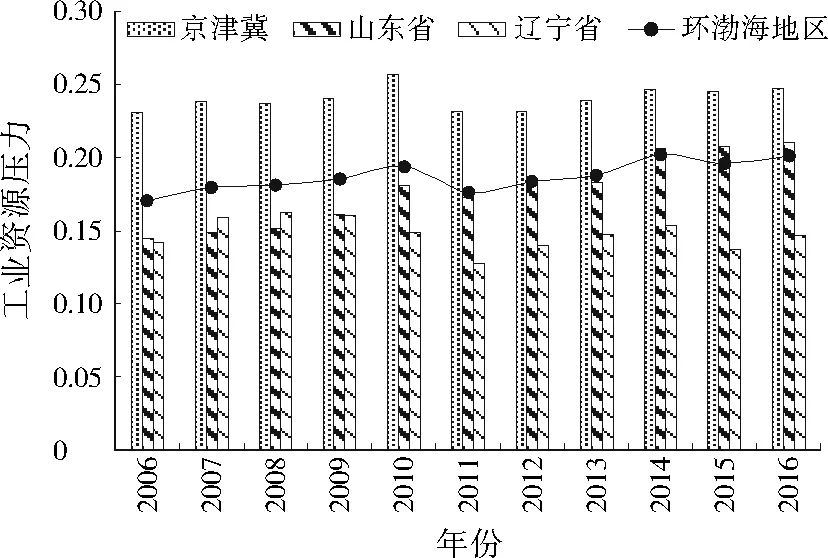

2006—2016年环渤海地区工业资源压力总体呈缓慢波动上升态势,年均增长1.86%,其中2011年工业资源压力较2010年有所下降。“十二五”初期,各地区陆续制定颁布了“十二五”节能减排规划或综合性实施方案,各部门都加大了节能减排工作力度,因此2011年工业资源压力显著下降。研究期间京津冀工业资源压力波动增大,年均增长0.70%。山东省工业资源压力持续增大,年均增长4.53%。这与山东省近10年工业快速发展密切相关,2016年山东省工业增加值比2006年增长了131%,由此带来工业生产空间和资源消耗的大幅度增长。辽宁省工业资源压力多年波动中略有上升,年均增长0.30%。辽宁省工业规模在3个次区域中最小,因此总资源压力也最小。在近10年工业化进程中,工业转型升级和绿色发展并没有发挥稳定的资源节约效应,导致资源压力出现较大波动变化。总体来看,2006—2016年京津冀工业资源压力最大,多年小幅增加;山东省工业资源压力排在第二,但增速最快;辽宁省工业资源压力最小,增速最慢(见图1)。

图1 2006—2016年环渤海地区工业资源压力变化Fig.1 Change of industrial resource pressure in Bohai Rim region from 2006 to 2016

2.1.2 工业资源压力空间分异显著,空间差异有所减小

将工业资源压力高值区为主的空间集聚划分为集聚主中心,较高值区为主的空间集聚划分为集聚副中心。2006年工业资源压力在空间上形成“一主四副”5个集聚中心。一个主中心为北京市、天津市和唐山市,这3个城市工业基础雄厚,规模增长快,资源占用和消耗压力大。4个副中心一个是石家庄市,一个是沈阳、本溪市,一个是大连市,还有一个由济南市、淄博市、潍坊市和青岛市组成,这些城市分别是区域的工业中心,冶金、石化、钢铁、造船等产业密集,资源占用规模大,消耗多。围绕这些中心由近及远工业资源压力逐渐降低。工业资源压力多年空间格局变化不大,辽宁省境内中值区间城市在空间上略有收缩,由2006年的锦州市、辽阳市、鞍山市、营口市减少为鞍山市和营口市;山东省境内工业资源压力较高城市数量增多,空间上向北扩展,在2006年基础上增加了烟台市,中值区间城市数量向西北部扩张,在原有基础上增加了滨州市和德州市(见图2)。

图2 2006、2016年环渤海地区工业资源压力空间分异图Fig.2 Spatial distribution of industrial resource pressure in Bohai Rim region in 2006 and 2016

2.2 环渤海地区工业环境压力的时空演化特征

2.2.1 工业环境压力波动下降,变化速率大于工业资源压力

2006—2016年环渤海工业环境压力整体呈波动下降态势,年均减小2.63%。其中2007—2010年工业环境压力不断增大,2011年伴随一系列节能减排措施的实施,环渤海地区及内部各区域工业环境压力均出现大幅下降,2011—2013年工业环境压力又出现反弹,之后随着《山东省2013—2020年大气污染防治规划》《京津冀协同发展生态环境保护规划》《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》等的颁布实施,工业环境压力开始呈下降态势。京津冀工业环境压力最大,但降速很快,年均减小4.07%。京津冀重化工产业比重高,燃煤等能源消耗大,工业环境污染排放规模大。但随着北京市非首都功能疏解,河北省有序推进电力、钢铁、水泥、陶瓷等超低排放改造,天津市大力推动精准治污,大幅削减了污染物排放。山东省工业环境压力缓慢波动增长,是唯一工业环境压力增大的次区域,这与其钢铁、石化、冶金等重工业的规模扩张有关。辽宁省工业环境压力最小且呈波动下降态势,年均降速4.08%(见图3)。

图3 2006—2016年环渤海地区工业环境压力变化Fig.3 Change of industrial environmental pressure in Bohai Rim region from 2006 to 2016

总体来看,环渤海地区工业资源压力呈缓慢波动上升的变化趋势,增长率较低。工业环境压力总体呈下降态势,波动性和阶段性特征明显,多年平均值较工业资源压力值大,变化率较工业资源压力高。

2.2.2 工业环境压力呈“北低南高”的空间格局,空间差异逐渐增大

2006年工业环境压力高值区主要分布在西部和南部,包括京津冀的天津市、唐山市、石家庄市、邯郸市以及淄博市;工业环境压力较高的城市也主要分布在环渤海西部和南部,包括京津冀的张家口市、保定市、邢台市,山东省德州市、滨州市、济宁市、潍坊市、青岛市,以及辽宁省沈阳市、本溪市和大连市。这些城市石化、能源、纺织、装备等制造业规模大,发展粗放,带来严峻的环境压力。2016年受工业结构转型升级、空间布局调整等因素影响,工业环境压力高值区空间分布向南部集中,主要分布在唐山市、锦州市和淄博市,较高值区也继续向南集聚(见图4)。

图4 2006、2016年环渤海地区工业环境压力空间分异图Fig.4 Spatial variation of industrial environmental pressure in Bohai Rim region in 2006 and 2016

环渤海地区工业环境压力空间分布与工业资源压力基本吻合,但空间分布更广泛,这与环境污染的空间流动和扩散性质有关。工业资源压力空间分布的时间变化不显著,空间分布黏性强,而工业环境压力空间分布呈收缩态势,逐步向唐山市、东营市、滨州市、济南市、淄博市等重点城市收缩,这说明未来区域工业资源节约和治理的空间范围广、任务重,而工业环境污染物治理应加强高环境压力城市的工业减排工作。

2.3 环渤海地区工业资源环境压力的影响因素

采用最小二乘法估计考虑空间相关性的约束模型,发现空间误差的拉格朗日乘数比空间滞后的拉格朗日乘数在统计上更显著,且空间误差的稳健性比空间滞后的稳健性更显著,故选择空间误差模型进行分析。工业资源环境压力的空间误差模型的R2均高于最小二乘法的拟合优度R2,说明考虑空间相关性后提高了模型拟合程度。

2.3.1 工业资源压力的影响因素

由表1可以看出,工业总资产与工业资源压力呈显著正相关。这是因为环渤海地区工业集聚导致工业基础设施建设投资规模扩大,对资源型生产要素投入保持有旺盛需求,表现为工业总资产增加与工业资源压力的正向协同增大。两者相关系数2016年较2006年有所下降,说明工业总资产变化对工业资源压力增大的正向影响效应在降低,也印证在侧供给改革背景下,工业生产要素配置水平逐步优化提升,粗放式发展模式发生转变,资源压力逐渐减小。

表1 环渤海地区工业资源压力影响因素的空间误差模型结果1)Table 1 Spatial error model results of influencing factors of industrial resource pressure in Bohai Rim region

外资占工业增加值比重2006年与工业资源压力呈正相关,但不显著,2016年与工业资源压力呈显著正相关。其与工业资源压力的相关系数小于工业总资产,但仍对工业资源压力增大具有一定拉动作用。这可能是因为2006年环渤海地区工业外资主要集中在化学原料和化学制品业、有色金属冶炼、橡胶和塑料制品、汽车制造等行业,外资资源消耗的规模效应大于资源效率提升的带动效应。

2006、2016年劳动生产率与工业资源压力呈显著负相关。这是因为系统高效的组织管理以及生产技术提升,会带来资源配置水平和利用效率的提高[18]385,从而减少生产过程的资源投入,降低资源压力。2016年劳动生产率与工业资源压力相关系数减小,说明劳动生产率对工业资源压力降低的边际效应在下降。

环境规制2006年与工业资源压力呈显著负相关,2016年与工业资源压力呈负相关,但不显著。这是因为环境规制加强会导致生产过程和管理实践的改变,有助于改善资源利用效率,进而降低资源压力。但两者相关系数较小,说明环境规制对工业资源压力减小的推动作用较小。

2.3.2 工业环境压力的影响因素

由表2可以看出,2006年劳动生产率与工业环境压力呈显著负相关,是推动工业环境压力降低的主要因素。这同劳动生产率与工业资源压力的作用机制类似,主要通过生产组织和管理水平的提升、生产技术的创新等,减少环境污染物排放,进而促使工业环境压力减小。2016年劳动生产率与工业环境压力呈正相关,且不显著,说明劳动生产率的正向环境边际效应逐渐消失。

表2 环渤海地区工业环境压力影响因素的空间误差模型结果1)Table 2 Spatial error model results of influencing factors of industrial environmental pressure in Bohai Rim region

2006年环境规制与工业环境压力呈正相关但不显著,2016年与工业环境压力呈显著负相关。可能是因为初期以工业污染治理投资为代表的命令/控制型环境规制缺乏激励机制,企业会产生环境治理“惰性”,使得环保投资的正效应大打折扣[22]76。随着体制机制的不断丰富,环境规制对工业环境压力下降的正向影响显现。

3 结论与建议

3.1 结 论

(1) 环渤海地区工业资源压力缓慢波动增大,其中京津冀工业资源压力最大,但增速较慢;山东省工业资源压力次之,但增速最快;辽宁省工业资源压力最小,增速最慢。工业资源压力空间分异显著,在空间上形成“一主四副”5个集聚中心。

(2) 环渤海地区工业环境压力多年波动下降,变化速率大于工业资源压力。其中京津冀工业环境压力最大,辽宁省工业环境压力最小,两者多年均呈下降态势,且降速较快;山东省工业环境压力不断增大,多年变化速率较慢。

(3) 2006年与工业资源压力呈显著正相关的指标为工业总资产,与工业资源压力呈显著负相关的指标为劳动生产率、环境规制;2016年与工业资源压力呈显著正相关的指标为工业总资产、外资占工业增加值比重,呈显著负相关的指标为劳动生产率。2006年与工业环境压力呈显著负相关的指标为劳动生产率,2016年与工业环境压力呈显著负相关的指标为环境规制。

3.2 建 议

未来,环渤海地区应加强现有纺织服装、造纸及纸制品等传统工业的改造升级力度,着力化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼油、轮胎、煤化工等行业的过剩产能,加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业,提高资源利用效率和集约利用水平。加快体制机制创新、招商引资方式创新和管理模式创新,提高各类开放平台发展质量,切实建成开放型经济发展的先行区和高水平营商管理的示范区,增强优质外资集聚能力;改革招商引资评估考核体系,建立以创新、集约、绿色发展为导向的考核机制。加快绿色科学技术创新,加大资源节约和污染物减排等关键共性技术、工艺、设备的研发力度,努力构建高效、清洁、绿色、循环的绿色生产体系。健全环境保护法治体系,积极推进资源环境类法律法规制度的修订,完善环境执法监督机制,以环境司法、排污许可、损害赔偿等落实企业主体责任,加强信息公开,推进公益讼诉,强化绿色金融等市场激励机制,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。