中国语境下的协商民主:从翻译的创造性叛逆到实践的创造性再生

2021-08-03闫飞飞

闫飞飞

协商民主理念是近30年来当代西方民主理论中的一个核心要素。同时,协商民主也是近年来我国政学两界共同关注的热点话题,尤其是党的十八大和十八届三中全会分别提出“社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式。要完善协商民主制度和工作机制,推进协商民主广泛、多层、制度化发展”,“构建程序合理、环节完整的协商民主体系,拓宽国家政权机关、政协组织、党派团体、基层组织、社会组织的协商渠道”以后,学术界对协商民主的著述更是出现了惊人的热情。尤其是自2012年11月份召开党的十八大以来,有关协商民主的文章出现了“井喷式发展”。(1)朱凤霞:《国内协商民主研究: 热点、发展脉络与趋势 ———基于 CNKI 数据库的知识图谱分析》,《国家行政学院学报》2018年第6期。

众所周知,“协商民主”是对英文Deliberative Democracy一词的翻译。在对Deliberative Democracy的翻译过程中,出现过如下几种译法:商议民主、商谈民主、话语民主、审议民主、慎议民主等。同样去检索知网,我们发现以“商谈民主”为题的文章数量为20条,以“话语民主”为题的文章数量为42条,以“审议民主”为题的文章数量为43条,以“慎议民主”为题的文章为3条。很显然,诸种译法竞争的结果是,“协商民主”的译法在学术界获得普遍性的认同。“协商民主”的译法为何能够取得学术界的普遍认同,以及这种普遍认同背后有着怎样的实践旨趣呢?本文将首先从翻译政治的角度来反思为何对Deliberative Democracy的“协商民主”译法会取得普遍性的认同,然后,再进一步讨论中国的协商民主实践对这种译法的目的的超越和实践中的创造性再生的特点。

一、Deliberative Democracy的翻译策略

最早将西方Deliberative Democracy理论引介进中国的应该是中央编译局的陈家刚博士,他在2004年1月4日的《学习时报》发表的题为《当代西方协商民主理论》一文,简要介绍了西方协商民主的特征和面临的问题。并于同年编译了《协商民主》一书,该书翻译了16篇西方学者有关Deliberative Democracy的文章,将该词译为“协商民主”。自此,“协商民主”的译法开始流行起来,之所以将Deliberative Democracy译为“协商民主”的译法能够在中国得以流行,很明显是因为“协商”这一译法与实践中的“中国人民政治协商会议制度”中的“协商”二字相契合。陈家刚在解释之所以将Deliberative Democracy译为“协商民主”的原因时指出:除了译法准确性的考虑之外,“这种译法还可以与既有体制相衔接,一方面将既有的政治协商制度作为协商民主移植的可利用资源,另一方面也可以深化、丰富并提升政治协商制度的作用,促进政治协商制度在中国民主政治发展过程中的转型”。(2)陈家刚:《协商民主研究在东西方的兴起与发展》,《毛泽东邓小平理论研究》2008年第7期。我们知道,语词作为一种特定的符号,它能够传达出超出语词之外的情感或情绪;而且语词上的同形,可以使人产生意义也相同的联想。因此,源自西方学术界的汉译词“协商民主”就可以很自然地拿来对等性地解释中国的“政治协商”。基于汉语语词之上的同形同意,协商民主研究自然也就受到了来自政界的推动和国家资助的学术期刊的激励,学术界借用西方翻译而来的协商民主来比照中国的政治协商,并进一步用它来解释各层次、各领域的官民对话,从而使协商民主研究具有了不同于西方语境的中国特色。

其实,早有学者指出了中国语境下的协商民主是对西方Deliberative Democracy的误读:中国人民政治协商会议的英译为Chinese People’s Political Consultative Conference,很明显,政协中的“协商”(consultation)与“协商民主”中的“协商”(deliberation)并非一回事。(3)金安平、姚传明:《“协商民主”:在中国的误读、耦合以及创造性转换的可能》,《新视野》2007年第5期。当然,此种误读,并非无意为之,而是有意的误读。这种“有意的误读”其实是中国在积极融入西方主导的全球话语体系时,在面对西方强势的民主话语霸权和西方学术界主导学术话语的背景下,所表现出来的中国政治话语和学术话语自主性的缺失和自信心的不足,这就使得中国的政治实践总是需要借用西方的话语来证明自身的合理性。

这种译法的流行从逻辑上来讲,犯的正是林毓生先生所谓的“形式主义谬误”(formalistic fallacy):即我们常常把国外几个口号或概念为我所用地拿来,“把外国的一些观念从它们的历史来源中切断,断章取义地变成了自己的口号”,然后“把我们自己想象出来的意义投射到这几个口号上……根据我们的观点、我们的问题、或我们所关心的事情来解释这些名词;这种解释常常与这些名词所代表的思想没有多大关系”。(4)林毓生:《中国传统的创造性转化》(增订版),生活·读书·新知三联书店,2011年,第21页。同时,这种译法的流行本身也意味着中国学术自主性的不到位,因而潜意识地产生对西方学术话语的依附,使得学术界不能够自觉地开发和运用中国话语来解释自身丰富的政治实践,而必须依赖西方话语来证明自身实践的合理性。

协商民主在中国的处境一直以来是实践先于理论,以中国人民政治协商会议为例,我国的政治协商实践从时代上来讲,要远远早于西方的协商民主理论。与中国人民政治协商会议这种制度化的协商民主实践的先行性不匹配的,却是对该实践的理论总结和提升的滞后性。正是自身理论总结和提升的滞后性,才导致学术界在面对20世纪80年代才兴起的协商民主理论的时候,在自身理论提升不足的情况下,仓促地“拿来”西方的协商民主理论进行事后的解释。这种拿西方理论解释中国实践既是时代错位的表现,也是地域错位的表现;既是理论与实践相脱节的体现,也是中国学术话语自主性不足的表现。

为了避免“协商民主”这一译法可能让人产生的望文生义的联想,有学者将Deliberative Democracy译为审议民主或慎议民主。谈火生在其2007年主编出版的《审议民主》译文集将Deliberative Democracy译为“审议民主”,而非“协商民主”,并且认为“这种译法(即协商民主)很容易让人有先入之见,使人联想到了中国特有的政治协商制度。当政治协商制度在中国政治体制中的位置如此暧昧的情况下,这一译法不仅会产生误导,而且会极大地削弱审议民主理论本身所具有的启发意义。如果有人将我们实行了几十年的政治协商制度误认为审议民主制度,那我们哪里还需要去引进什么审议民主理论?”(5)谈火生:《审议民主》,江苏人民出版社、凤凰出版传媒集团,2007年,第7、7页。而刘莘在翻译金利卡的《当代政治哲学》一书时,则将Deliberative Democracy译为“慎议民主”,(6)[加]威尔·金里卡:《当代政治哲学》,刘莘译, 上海三联书店,2003年,第391页译者注。而谈火生之所以不选择“慎议民主”的译法,是因为“‘慎议’在中文中毕竟比较生疏,不太容易理解。”(7)谈火生:《审议民主》,江苏人民出版社、凤凰出版传媒集团,2007年,第7、7页。其实,从翻译的准确度来讲,“慎议民主”和“审议民主”两种译法均对Deliberative 一词所包含的审慎的、谨慎的、深思熟虑的以及审议、商议、讨论有着较准确的把握。

虽然从翻译的准确度来讲,“审议民主”和“慎议民主”更合乎西方Deliberative Democracy的本意,但是,在学者们的学术作品中却几乎一致性地选择了“协商民主”。即使是主张“审议民主”译法的谈火生本人,在2013年以后发表的相关文章中也放弃“审议民主”,而采用“协商民主”这一译法。为什么容易对Deliberative Democracy在中国产生误读的“协商民主”译法会为学界普遍使用呢?

二、Deliberative Democracy翻译的创造性叛逆

从翻译的政治的角度来看,翻译并不是在真空中进行的,话语也不是透明的载体,翻译远不止是符号间的简单过渡。因为语言并不仅仅是一种交流的技术性中立工具,也不仅仅是一套单纯的语法结构,它并不是价值无涉的,相反,任何翻译都是在一定的文化背景和权力结构中进行的,“翻译活动,作为社会文化生活不可或缺的一部分,从来没有、也不可能完全脱离其赖以生存的社会文化环境。 译者,无论是身负天命、译释宗教典籍的使者,还是各种世俗机构委以重任的宣传员,在诊解原文时,都不可避免地带有一定的目的与倾向”。(8)柯平、张萍:《翻译——社会文化环境的产物——评〈翻译:宗教、意识形态、政治〉》,《中国翻译》2000年第2期。译者在选择对源语文本的翻译中,不可能脱离其所在社会文化环境而进行,她会不可避免受到所在社会的意识形态的影响,译者会根据自己对所在社会的意识形态的态度和倾向,将自己的价值观选择融入译本之中。所以,翻译并不是简单的语言转换工作,并不是仅仅受到语言逻辑所支配。正如勒弗菲尔所言:“翻译研究中最重要的不是首先考虑语词的对等,而是要研究为什么在那种情况下是对等的;又是什么样的社会文化和思想意识的考虑,使译者这样译或那样译;译者那样译试图达到什么目的;又是否达到了;为什么达到了,又为什么说没有达到”。(9)转引自郭建中:《当代美国翻译理论》,湖北教育出版社,2000年,第166页。

正因为翻译不可能脱离其所在社会的意识形态而存在,翻译过程,便是一个充满矛盾斗争的过程,译者需要在遵从还是违背目标语的意识形态之间对源语文本作出决定。在翻译过程中,“作出任何决定,都是在布满权力关系、充满宰制动态的过程的世界里,于具体环境下,而且在深入价值和实践系统的位置上”。(10)[日]酒井直树:《西方的幽灵与翻译的政治》,钱竞等译,江苏教育出版社,2002年,第261页。在这个“充满矛盾斗争”的翻译过程中,译者深陷所在社会的意识形态的牢笼之中。这个充满矛盾的斗争的实质是译者对自身所处意识形态之界限的斗争,是一个选择对意识形态的归顺还是叛逆的斗争。“任何一个社会都有其独特的意识形态体系,有着其或隐或显的意识形态边界。社会的每个有思想的成员都知道那个界限在哪里;在一般情况下,都会自觉地在这个边界之内活动;你可以走向边缘,但你万万不可越过那个边缘”。(11)王东风:《一只看不见的手——论意识形态对翻译实践的操纵》,《中国翻译》2003年第5期。正因为译者身处意识形态之界限内,必然会受到意识形态的约束和规制,译者在意识形态之界限内的“充满矛盾斗争”的结果,多半会自觉在这个界限内选择对意识形态的归顺。勒弗维尔在讨论意识形态对翻译的制约作用时指出,“在翻译过程的各个层次,可以看出,如果语言学的考虑与意识形态和/或诗学性质的考虑发生冲突时总是意识形态和/或诗学胜出”。(12)转引自胡芳毅、贾文波:《外宣翻译:意识形态操纵下的改写》,《上海翻译》2010年第2期。意识形态的胜出以及译者对意识形态的归顺则意味着对源语文本的叛逆,这种叛逆表现为译者为了迎合本地语境的情理,而采用适合目标语中“读者”所熟悉的语言来进行翻译的策略。这种采用对源语文本的叛逆,而“顺”乎目标语的译法,往往会对原文进行改造,使“读者”产生望文生义的联想,进而使“读者”在理解中改变原文的真正意义。

具体到对Deliberative Democracy一词的翻译来看,将之译为“协商民主”,并且该译法得到政学两界的普遍认同和使用,首要原因很显然是因为“协商民主”之“协商”的译法与“政治协商”之“协商”在中文语词上相契合,容易引起权力精英的注意和重视。“协商民主”译法的胜出某种意义上是知识人和权力精英共识的产物:知识人首先主动发现并译介西方的“协商民主”理论,然后,权力精英发现此种理论对既有权力结构和意识形态内核的可用性以及这种理论在既有政治空间内的可塑性,最后权力精英通过官方主导的学术期刊和课题制度等学术评价制度,激励学者生产可为自己所用的“协商民主”理论。从这种共识和互动中,双方各自能够达到自身所期待的目的。知识人依赖其生产“协商民主”的知识,可以满足不同的目的:既可以扩大自身学术生存空间,也可以借助既有权力结构推动制度创新,还可以帮助实现既有意识形态的有效累积。同时,权力精英也可以依赖由其推动、由知识人生产的“协商民主”,来满足权力精英的不同目的:既可以借用这种新知识在既有的权力空间内推动制度创新,也可以利用这种新知识来证明既有权力结构的合理性,还可以借用这种新知识来维护意识形态内核。

在这一互动过程中,学者,尤其是政治学者,并非是在“学术真空”中进行概念演绎的书斋人,他们是通过理论供给的方式实现对政治实践的介入。同时,这种政治介入也不是在“权力真空”中展开的知识生产,作为国家权力主导的学术机构的一份子,他们熟稔国家主导的主流的政治话语,因此,会自觉地在主流政治话语允许的范围内,主动操纵外来概念,通过创造性叛逆的翻译策略,将外来概念从其自身的西方学术脉络中拔出和改造,移植进本国的政治话语中。就协商民主理论在中国的处境而言,“协商民主”的译法更注重与本土资源的结合,它可以与既有的中国协商实践和话语结合起来,为协商民主理论的发展创造空间,同时也有利于协商民主实践在中国的推行;而“审议民主”或“慎议民主”等在汉语表达上较为生疏的译法,更注重该理论本身的规范性内涵,与既存的政治实践保持一定的距离,从而促使学界和政界对既有的政治实践进行反思。从这一角度来看,两种译法殊途同归,相得益彰,国内严肃的政治学者更大程度上是以审议民主为理论基底,对中国的协商民主理论和实践进行理论阐释和推进,这或许也是在对Deliberative Democracy进行创造性转化的翻译策略中所体现出来的政治学者的“狡黠的智慧”。同时,从权力结构和权力精英的角度来讲,在中国的政治实践中,权力精英并不会一味地排斥西方的概念和理论,相反,他们会主动借鉴和吸纳能够为己所用的概念和理论。对西方概念和理论的借鉴和吸纳,可以发挥两种不同的且相互交织在一起的功能:(1)通过“语言概念的创造性转换”,借用西方术语来证明自身政治实践的合理性和超越性;(2)通过“语言概念的创造性转换”,在现有的制度框架和意识形态结构允许的范围内,来激励制度创新。“协商民主”理论,正好能发挥此两种功能,它既可以借用西方话语来证明中国特色的协商民主制度的合理性和优越性,塑造执政党领导权的合法性形象;同时,也可以为中国式的增量改革提供理论依据,通过创造性转化的协商民主话语来拓宽体制的包容度。

三、协商民主在中国实践中的创造性再生

虽然从翻译的角度来讲,将Deliberative Democracy译为协商民主,某种意义上是对原意的创造性叛逆。但是,创造性叛逆的译词一经脱离源语文本而进入目标语语境,就会和当地语境相结合产生新的独立的生命力。一个译词甚至会调动或启发目标语语境中那些潜而未发的既有资源,产生新的意义,它甚至会以新语境中的意义来替代源语文本中的意义。协商民主这一译法在中国的处境正是这样。虽然西方Deliberative Democracy最初引起中国学术界注意的一个原因是该理论中对协商的强调与中国的政治协商实践有相似之处,并希望藉此理论引介来借用西方理论阐释和调动既有的政治协商实践。这是不同文化间相互学习机制的正常过程,“两种不同的文化初次接触时,总难免以己文化来吸纳他文化,不自觉地强以我见去理解别人”,(13)汪荣祖:《康有为论》,中华书局,2006年,第35页。尤其是在西方学术话语主导的学术霸权语境下,任何对外来理论资源的学习必然会经历一个对西方学术资源的追随过程。不过,对来自西方的理论的学习过程却会有不同的际遇,有的外来理论资源因为没有本土既有文化资源和制度资源的承接而仅会在理论界昙花一现,有的外来理论资源会因为没有本土政治实践者的主动吸收和积极推动而悬浮于生动的政治实践表面,有的外来理论资源则会因为本土实践者困于既得利益的绑架而刻意拒斥,而有的外来理论资源则会因为有既有文化资源和制度资源的支撑以及政治实践者的主动吸纳和推动而在本地落地生根并创造新的实践形式和理论内涵。协商民主在中国的命运正是最后一种情况的生动展示,并呈现出自己独特的理论内涵和实践意义,进而呈现出实践中的创造性再生的特点。所谓的实践中的创造性再生主要是指中国理论界和实践界将源自西方学术界的协商民主理论资源,迅速吸纳并调动起既有的本土理论资源和制度资源,在理论和实践两个层面形成基于中国话语的协商民主理论和基于不同政治领域的多样化资源而产生的多层次多领域的协商民主实践。具体来看,这种创造性再生体现在如下几个方面。

首先,从协商民主理论与实践的关系来看,这种创造性再生主要表现在:西方协商民主理论本质上是一种“反事实性的”规范性批判理论,而中国的协商民主理论基本上是一种基于真实实践的理论提升。西方协商民主理论主要是对西方既有的民主实践的规范性批判:因不满于西方传统民主政治中权力精英对政治议程的操控,公共议程沦为强势利益集团间的基于私利的讨价还价,以及随之而来的公民参与的冷漠和公共精神的丧失;同时,在认同政治和承认政治的激励下,少数群体的制度化的边缘性状态日益突显,既有政治体制的包容性成为西方社会的主要问题之一。面对这种基于私利的、受精英权力和主流群体支配的政治现状所导致的政治生活应有的公共理性、包容性和平等性的缺失,促使西方学者开发出基于平等主体的理性对话之上的协商民主理论,它的本质是一种“反事实性理想”,它的作用在于对现实提供一种规范性的批判视角,借助这种反事实的批判性视角,“人们可以借以揭穿不平等的权力关系以及使之正当化的政治行为体,确定那些被公共对话排斥的议题与社会团体,并且从那些盘根错节的利益链条中甄别出真正的公共利益”。(14)[澳]罗宾·艾克利斯:《绿色国家:重思民主与主权》,郇庆治译,山东大学出版社,2012年,第107页。

与之不同,中国的协商民主呈现出实践先于理论的特征,中国的协商民主理论是对中华人民共和国从诞生之日起就存在的协商民主实践的理论总结和提升。这主要表现在以下两个方面:第一,当代中国的协商民主实践是与中华人民共和国的成立相伴相生的,它的第一个实践形式是:协商建国。“中华人民共和国得以成立的第一届全国政治协商会议就是一个运行协商民主的政治机构;而也正是通过这样的机构,形成中华人民共和国的《共同纲领》以及相关的关键制度,得以在各党派与各界人士民主协商的基础达成广泛共识,从而实现协商建国”。(15)林尚立:《论人民民主》,上海人民出版社,2016年,第124-125页。国家基于协商而诞生,是中国共产党在国家建设上的一个创举,在这一实践之前,马克思主义经典作家并没有协商建国的理论,当时的学术界也没有协商建国的理论探讨;同时,通过协商民主的方式实践国家建构,这是完全超出西方协商民主理论视野的,西方协商民主的理论视野主要是定位在对既有的代议制民主政体的批判和补充上的。第二,改革开放以来至今的中国协商民主实践经历了从强调政党协商、社会协商对话到强调七大领域全方位协商的过程。改革开放后,在恢复和延续已有的政治协商制度的同时,党的十三大首次提出建立社会协商对话制度,“从而要求协商民主从政治协商领域出来,向社会领域拓展”。(16)林尚立、赵宇峰:《中国协商民主的逻辑》,上海人民出版社,2015年,第14页。直到党的十八大首次把协商民主写进党代会报告,明确提出“社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式”;十八届三中全会提出要“推进协商民主广泛多层制度化发展”,建立“程序合理、环节完整的协商民主体系”;2015年2月,中共中央正式印发了《关于加强社会主义协商民主建设的意见》,指出要“继续重点加强政党协商、政府协商、政协协商,积极开展人大协商、人民团体协商、基层协商,逐步探索社会组织协商”;党的十九大报告更是进一步明确地提出:“要推动协商民主广泛、多层、制度化发展,统筹推进政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商”。从上面两个方面可以看出,中国协商民主是实践先行的,中国的协商民主理论更多地是对先行的协商民主实践的政策解读、理论提升和政策建议;虽然它可以借助和参考西方的协商民主理论和实践,但是,它的根源却是中国共产党的自我创造。

其次,从协商民主实践的推动力量来看,这种创造性再生体现在:西方的协商民主主要是由学者和公民在公民社会领域推动并逐步扩展至公共政策领域,而中国是党在政治社会领域的全方位推动。西方协商民主理论首先是由学界针对政治领域中公民参与的衰弱和公共精神的缺失而发起的一种规范性批判,它的着眼点首先是从正面倡导公民在公民社会领域里面的公共精神,通过公共领域的协商精神的复兴来推动政治领域更具协商性。正因为西方协商民主理论的起点在公民社会领域,因此,从实践上来看,“西方国家最有名的一些协商民主制度创新,都是通过建立新的组织来实现的,不管这些新的组织是由民间成立的,如公民陪审团(Citizens Jury)、协商式民意调查(Delibetative Polling);还有由政府资助成立的,如丹麦科技委员会(Board of Technology);它们的运作都是独立于正式的政治制度之外”。(17)谈火生、于晓虹:《中国协商民主的制度化:议题与挑战》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第6期。由于西方协商民主的制度倡议主要是在正式的政治制度之外产生的,因此,它对协商民主实践的推动作用则相对比较迟缓。

与之不同,中国的协商民主的主要推动力量是作为执政党的中国共产党。在中国的政治实践中,中国共产党是领导一切的核心,党是国家政治生活的最高权威和主导力量。“实践早已证明,无论是党的政策,还是国家政策,都是中国共产党治理国家、规范政治和社会生活,推动经济社会发展的重要规范性力量,甚至是宪法修改和国家立法活动的规范性依据。改革开放以来,党的‘一号文件’对于国家经济社会生活发挥的规范性作用远远超过了宪法发挥的作用”。(18)强世功:《党章与宪法:多元一体法治共和国的建构——修远基金会研究报告》,《文化纵横》2015年第8期。同时,根据党章——“党的宪法”的规定,党的代表大会是全党的最高领导机关和最高决策机构,是邹谠先生所谓的“同心圆权力结构”的圆心。在党与政府的现实关系中,形成一种不同于西方国家的“党政体制”,“中国共产党本身已经成为一个嵌入政治结构的等级组织”,“执政党全面进入了国家系统,占据核心位置,履行着重要的政治和行政功能”,(19)景跃进、陈明明、肖滨主编:《当代中国政府与政治》,中国人民大学出版社,2016年,第5、7页。所以从“党政体制”的视角来理解中国,党代会也就是整个政治体系的最高权威。因此,作为整个政治体系的最高权威的党的十八大和十九大都提出要全方位、多层次建构中国特色的社会主义协商民主,是从国家最高权力主体来推动协商民主的建设,这是西方国家从社会领域推动协商民主建设所不具备的权力势能。

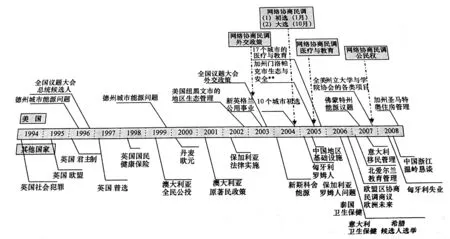

第三,从协商民主的实践领域来看,这种创造性再生体现在:西方协商民主实践更多地是在某个政策议题上进行星点式的实践,而中国的协商民主实践则已经呈现出贯通政治社会诸领域的全方位展开的态势。西方协商民主理论经过几十年发展,已经从一开始关注民主协商的规范性要素以及与之相关的理想条件,转向关注协商民主在实践中的可操作性,关注的核心是使协商民主制度化,他们在构思具有现实性的、可行的以及在规范方面更合意的协商民主制度方面, 提出了更多的细节, 关注的焦点更具有经验性。以比较有名的协商民意测验为例,它已经在世界各地针对不同的议题展开了广泛的实践,詹姆斯·费什金将协商民主技术在1994—2008年的部分应用归纳如图1。(20)[美]詹姆斯·费什金:《倾听民意:协商民主与公众咨询》,孙涛、何建宇译,中国社会科学出版社,2015年,第104页。

图1 协商民主技术的部分应用调查(1994—2008)

从图1可看出,协商民意测验的实践主要是以“项目”的形式,就某个特定议题而开展。虽然已经具备了相对成熟的协商技术,并且在多个领域就多个议题展开了丰富的实践,但是,却呈现出星星点点、不连贯性和非系统性的特点。这主要是因为协商民意测验的技术,要想得以实践,需要首先争取到相关部门以单项项目形式予以支持,因此由于讨论议题、主办方以及背景的多样性,尤其是主办方的态度决定了协商民意测验实践开展的偶然性。

与之不同,正因为中国协商民主实践是由中国共产党创造和推动的,因此,中国协商民主实践将会呈现出全方位、系统性的特点。在中国,作为执政党的中国共产党是社会主义事业的领导核心,党全面领导一切工作,因此,党的政策推动具有着西方国家以社会组织作为推动协商民主实践的主要动力所不具备的巨大势能。同时,党的十九大报告再次重申了2015年2月颁布的《关于加强社会主义协商民主建设的意见》中提出的七个领域的协商渠道:政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商,除社会组织协商之外,都是在现有政治体制内的协商,因此,作为现有政治体制内的协商,无论是决策型协商还是咨询性协商,党都是贯穿其中的。即使是社会组织协商,也需要依托于归口的主管单位而展开协商实践。党贯穿其中而推动的协商民主实践,就决定了中国的协商民主实践一旦展开,就不会出现西方协商民主实践由于推动力不足而呈现出的星星点点式的非系统性的特点。如果说西方协商民主实践面临的问题是如何使主要由学者和社会组织推动的协商民主实践更可能多地让相关政府部门采纳和推行,以实现社会领域的协商民主对政府领域协商民主的推动,实现“双轨制协商民主”的并轨;那么,由于中国的协商民主实践更大程度是体制内的协商,因此,它并不存在西方式的“双轨制的协商民主”的困境,它所面对的重要问题是:在党已经提出建设中国特色社会主义协商民主的纲领的情况下,如何调动各层级、各领域政府部门和社会部门的积极性和创造性,具体展开制度化协商民主操作。

就目前中国协商民主实践而言,上述七个渠道的协商民主实践各有活力,并且都在积极进行各种创新性的探索。但是,七个协商渠道的发展也呈现出不平衡性的特点。谈火生等学者指出,“总体而言,人民政协和基层的制度创新最为显著,人大和政府次之,政党、人民团体和社会组织在协商制度的创新方面相对较弱。”(21)谈火生、于晓虹:《中国协商民主的制度化:议题与挑战》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第6期。在七个协商渠道中,前六个渠道的协商民主实践都是在既有体制内展开,有更多的体制资源支撑,相较而言更容易开展。目前来看最为薄弱的环节是社会组织渠道的协商,社会组织渠道的协商既包括社会组织内部和社会组织之间的协商,也包括党和政府吸纳社会组织参与决策性和咨询性协商,而后者更有待积极的制度创新性探索。就党和政府与社会组织的关系来讲,目前的做法主要是党主动嵌入社会组织,在社会组织中建立党组织,通过党组织的领导,力图将社会组织的活动引导向党所希翼的领域和轨道内,这也是中国的协商民主不会出现西方式的“双轨制协商民主”的制度和组织保证。从规范的角度讲,党组织嵌入社会组织的目的是双重的:一方面是“引导—控制—规范”,以防止社会组织脱轨;另一方面则是“引导—激发—吸纳”,通过激发社会组织的活力,为党政体制内的协商民主注入新的活力,其目的是要通过吸纳社会组织进入党政领导的协商民主实践的方式改善党群关系、实现党政与社会的良性互动。就目前中国协商民主实践来看,党组织嵌入社会组织,更多地呈现出单向的“引导—控制—规范”的趋势,“引导—激发—吸纳”的方面则有所欠缺。不过,一些地方在吸纳社会组织参与人大协商、政协协商、基层协商上已有了诸多积极的探索经验,但是这些积极探索尚未成为一种制度化的安排,对于这点已有论者指出,(22)谈火生、于晓虹:《中国协商民主的制度化:议题与挑战》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第6期。此处不再赘言。

最后,需要指出的是,目前协商民主在中国实践中的创造性再生更多的是处于一种蓄势待发的状态,其所蕴藏的制度势能尚未完全激发出来。中国各层级、各渠道的协商民主依然较多地呈现出“偶发性实践”的特点,它更多地是各级党和政府在面对社会上存在的公共问题时所采取的策略主义的应对措施,呈现出就事论事式的、针对某一具体问题而临时设置的特点,而且这些协商民主实践可能会随着各层级领导的更换和注意力的转移而中断。如何将中国协商民主的制度势能转化为可持续运转起来的制度动能,是急需面对的一个重要问题。在这一点上,应该大胆总结、借鉴和推广西方近几十年来(我国)在实践中发展出的按照现代社会科学的方法进行的协商民主技术和程序(如协商民意测验、主持人制度、抽样技术等(23)可以参阅社会科学文献出版社2014年12月出版的谈火生、霍伟岸、何包钢的《协商民主的技术》一书,该书着重介绍了协商民主的四种主要实践形态——公民共识会议、公民陪审团、协商式民意调查、愿景工作坊,并从技术性的角度讨论了协商民主如何操作:如何形成议题、如何挑选参与者、如何保证会议有效进行、如何将协商民主与正式制度结合起来等,并通过介绍国内外六个案例具体展现了协商民主是如何运作的。)。作为一种科学方法的协商民主技术,价值上是中立的,具有很强的适用性。中国各层级、各渠道的协商民主实践,应该结合自身实际、因地制宜地利用科学的协商民主技术和程序,探索出各自的制度化水平高、可操作性强且能够可持续进展的协商民主,将中国协商民主体系中蕴含的制度势能充分激发出来。

结 语

通过本文的分析,可以发现协商民主理论在中国的经历呈现出从对西方Deliberative Democracy译法上的创造性叛逆到实践上的创造性再生的过程。这一过程体现出中国政学两界在面对西方外来理论时,通常都会经历一个从理论模仿到借用外来理论激发既有制度资源和理论资源再到自主创造的实践升华的过程。国内学术界对西方协商民主的态度,也经历了从初始的理论引介到聚焦于总结和提升中国特色社会主义协商民主的理论和实践优势、结合本土资源或地方性知识分析国内各层次、各领域协商民主实践的动力机制和实践特色、再到结合既有制度资源和理论资源开发能够使协商民主运行起来的制度设计和协商技术。国内学术界已经从纠结于中西方协商民主是否具有可比性,转向专注于自身的理论总结和实践创新,这一转变折射出国内学术界在面对西方外来理论时,从亦步亦趋的奉西方理论为圭臬到以建构中国自主学术话语的理论自觉。

协商民主理论在中国引进的初始阶段就有着明显的“经世致用”的特点,学术界引进西方协商民主理论本意就是通过外来理论刺激既有制度资源和理论资源的“创造性转化”的意图,期望通过西方协商民主理论来对接中国政治话语和实践中的“协商”资源开出中国特色的协商民主新局面,这从最早引介西方协商民主理论的学者的著述中可以很明显地看出。但是,这种理论动机其实仍未摆脱对西方理论的依赖,这表现在学者总是不自觉地拿西方协商民主理论为标尺来衡量和裁剪中国的协商民主实践,总是有选择性地以西方协商民主理论的某些标准来给中国的协商民主实践赋予理论上的合法性。这种理论尝试尤其在党的十八大以后出现了明显的转变,学术界开始自觉地以中国理论话语来总结和证明自身协商民主实践的特色、优势和不足。本文也是延续此一理论自觉的思路,从协商民主理论与实践的关系、协商民主实践的推动力量、协商民主的实践领域三个层面提出中国协商民主在实践层面的创造性再生,这种创造性再生的协商民主实践已经成为中国之治的重要组成部分。