论敦煌传统艺术与全球多元文化的交织

2021-08-02刘硕果

刘硕果

摘 要:在21世纪的历史背景与文化场域下,敦煌传统性艺术受到全球多元文化的冲击。文章讲述了敦煌艺术在吸收全球多元文化有益滋养的同时,又保留其民族性和传统文化特色,以民族发展理念为视角,对中西方文化互斥与结合、传统与现代文化的摒弃与继承等问题进行探索与思考,展望敦煌传统艺术与全球多元化艺术共生的可能性。

关键词:传统艺术;敦煌;多元文化;全球性

中华民族古代就曾有过天下和合的梦想。在人类处在大发展、大变革、大调整之际,在经济全球化、文化多元化、社会信息化、科技一体化的现代,敦煌艺术的生命力在全球各区域冲击下依然蓬勃发展。因此,本文结合敦煌艺术在保持其本质特征的情况下,通过对多元文化的融合创造出灿烂的美术成果的成功经验,剖析现当代以敦煌壁画为元素的艺术现象及艺术群体,全面探讨此艺术现象在艺术长流中的进程。直视画家与画作的外在特征与内在本性,发掘潜藏在艺术对象与绘画图示下的审美精神与时代意志,寻找在全球化背景下敦煌壁画融合多元文化的特殊情境。

一、敦煌传统绘画的发展及时代特征

三危山与莫高窟大泉河东西相望,因其主峰是三座高耸的危峰而得名。公元366年,一位法名乐傅的僧人来到莫高窟前的大泉河畔,临近傍晚时分,乐傅突然看到三危山“金光万道,状若千佛”,他感悟到这里是佛地,便在崖壁上开凿了一个佛窟以作供养,从而翻开了莫高窟历史的首页篇章。

北魏、西魏和北周时,统治者崇信佛教,石窟建造得到王公贵族们的支持,发展较快。

隋唐是莫高窟发展的全盛时期,现存洞窟有300多个。其中在西魏第9窟前壁窟门的一侧有初唐如意元年(692年)朱书纪年的说法图以及发愿文和男女供养人,具有明显的初唐人物身材修长的时代特征。正壁开盝顶帐形大龛,龛内有凹字形佛坛,龛外两侧壁角各设一像台,可惜原有塑像全部均已不存。整窟壁画构图严谨,描绘细腻,敷色清雅。此窟的壁画布局和题材内容、艺术风格颇具代表性。

五代和宋时期的洞窟现存有100多个,多为改建、重绘的前朝窟室,形制主要是佛坛窟和殿堂窟。如第19窟建于五代,拱形洞窟,正壁开拱形大龛,一窟之内又塑又画了众多的罗汉,因此此窟被称为罗汉堂。从晚唐到五代,统治敦煌的张氏和曹氏家族均崇信佛教,为莫高窟出资甚多,因此供养人画像在这个阶段大量出现并且内容也很丰富。其壁画基本上继承唐风,各种经变的内容、布局、构图与莫高窟大体相似。供养人画像多种多样,其中,供养人画像及提名都是研究敦煌历史的重要资料。

党项西夏统治时期,在甘肃的河西走廊附近多处石窟都留下西夏修建的遗迹,党项族人重视学习引进汉文化和吐蕃文化,无论新建或重绘壁画题材内容,皆显密结合,汉密藏密兼容。以边饰为例,此时期常用的边饰一种是几何纹,有回纹、龟甲纹、菱形较等;一种是禽兽花草纹,为在中原传统莲花或牡丹花草的连续纹样中夹绘各种禽兽,这种纹样是受中原的影响;还有一种是圆环套联纹。西夏、元时期石窟装饰图案具有不同民族和不同文化的特色。

二、敦煌壁画中的人间烟火

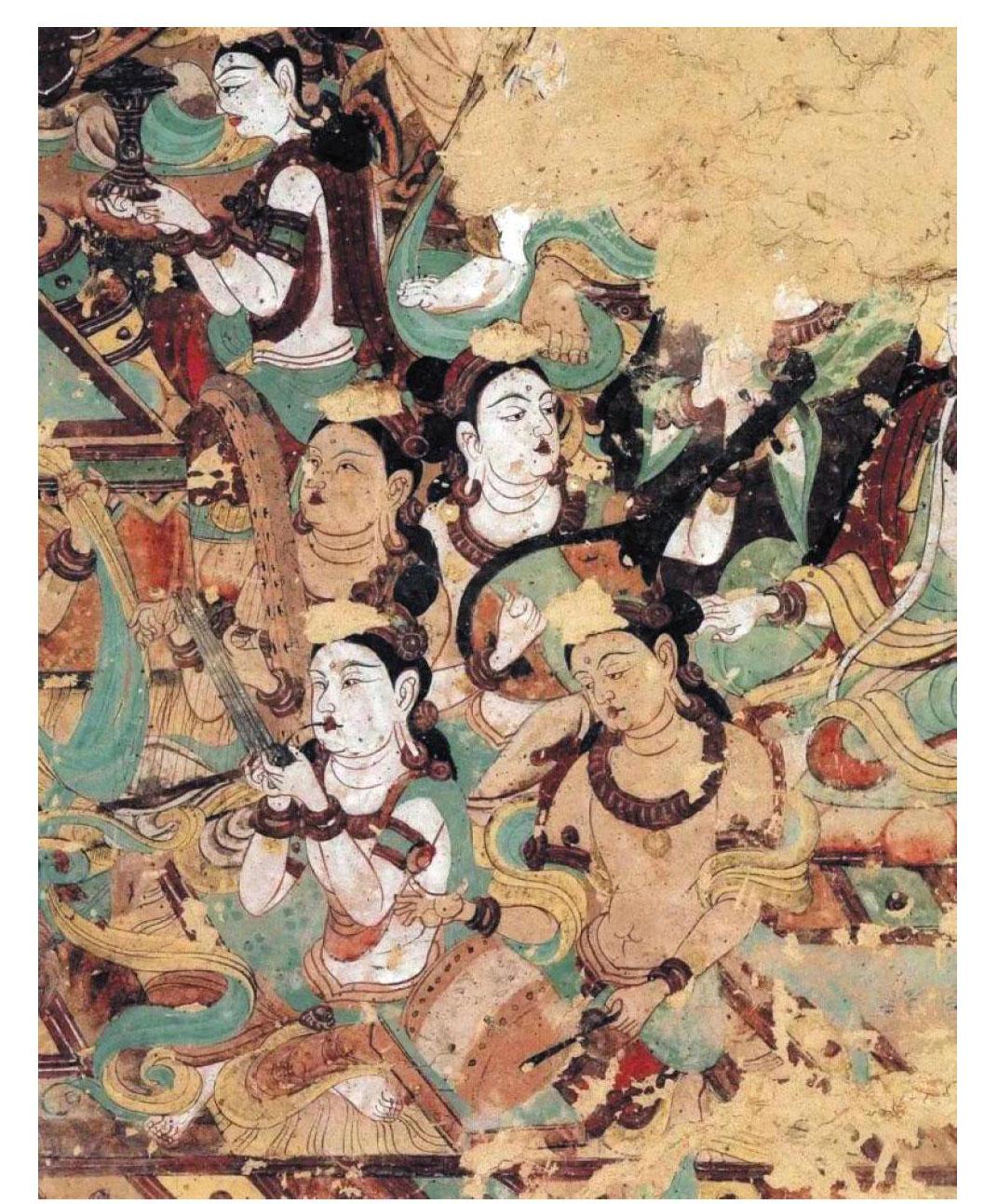

敦煌壁画多绘于洞窟的四壁、窟顶和佛龛内,内容博大精深,主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等题材,此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各方面的画作。

随着艺术审美创造的变化,人物在服装造型上也做出改变,人物形象更具艺术魅力。我们从现在敦煌的壁画中仿佛仍能窥见敦煌当时的繁荣。在唐代,从西域运来的各种物品汇聚到敦煌,然后在从这里被运到京城。唐代的人们,被来自异域的香辛料、酒及织物等吸引,从而产生了对西域的憧憬,尤其吸引人们的,是那些在中国本土难得一见的珍奇水果。在莫高窟,来自西域的水果也被作为富裕的象征画了上去。莫高窟一些石窟的天花板上展现出一片色彩鲜艳的纹样,中央那四方形的凹陷被称为“藻井”,是结合中国传统的木结构建筑样式的一种装饰。有的洞窟在藻井的四角上画的就是西域传来的水果——石榴的纹样;有的藻井的内侧画有葡萄唐草纹样,缀有丰盈果实的葡萄架,仿佛是为赶路的人们营造出一片绿茵。在唐代,来自西域的水果十分珍贵,这些来自遥远西方的葡萄和石榴,都成为了多产和丰饶的象征。

唐朝时期崇尚的美的风潮影响了佛教艺術文化,人们不断塑造出美丽的佛像,堪称巅峰之作的便是45窟。洋溢着细腻色彩装扮的45窟,正面排列着7尊塑像,他们有着强有力的、洋溢着美感的身姿。其中的菩萨像格外令人瞩目,菩萨歪着脑袋,身着金线织花锦缎的衣物,充满慈爱气质。菩萨的身上,蕴含了被理想化的女性之美。菩萨的柔美、天王的威严以及佛弟子的虔诚被体现得淋漓尽致,营造一种佛国的氛围。对于来到这个石窟中的人们,众佛倾注以充满慈爱的目光。

在莫高窟的洞窟中,我们随处可见莲花造型,莲花是佛教的重要标志。莲花在开花的同时结实,因此,被佛教视为可以体现过去、现在、未来三世的象征物。敦煌407窟藻井,在圆环回旋的飞天中心有一朵盛开的莲花,在莲花心里出现了三只奔驰的白兔,动静结合。

莫高窟96号窟,别名九层楼,开凿于岩石绝壁之上的一座巨大石窟。坐镇于九层楼内的只有一尊佛像——北大佛,高34.5米,是莫高窟700余座石窟之中最大的佛像。其建造手法被称为“石胎泥塑”,是先将岩石凿出大致的轮廓,再涂以黏土完成造型。北大佛始造于公元695年,先后经历多次修复,于近处端详大佛的面容时,可看到大佛起伏的头发、慈祥富态的脸庞、充满慈爱的目光。这种生命与信仰的交织在敦煌莫高窟中比比皆是。

三、融合与多元化交织下的挑战与机遇

(一)对新时代的影响

20世纪80至90年代敦煌莫高窟题材绘画创作的产生与敦煌的现代美术学脉及其时代背景有着密不可分的关系,敦煌传统性绘画具有自身独特的美术教育谱系与相对多元、自由的学术空气,这决定了画家们的艺术修养与审美取向。20世纪70年代末开始,受世界艺术的影响,美术界尝试挣脱政治话语的束缚,打破概念化的创作模式,追求创作思想与表现语言的双重自由。寻求敦煌传统性绘画元素的画家们也跟随时代的风潮,爆发创作热情。带有敦煌元素的民族题材绘画正是在这样的时代情境下出现的,这也使该时期的民族题材绘画创作具有鲜明的时代性。

(二)民族文化孕育下的文化创作

民族题材绘画创作,所讨论的是中国现当代艺术潮流中的一个现象,因为政治与文化的双重需要,中华人民共和国成立后涌现出大量少数民族题材的绘画作品,数量之多为历代所不及。如敦煌研究院第一任院长常书鸿、国画大师张大千等创作的民族题材绘画作品,当中不仅有民族人物的形象,也有与这个形象相对应的元素,或者说可以引起足够联想的服饰、样式、动植物、图腾符号等。在一般的认识当中,民族区域的“民族”一词往往等同于“少数民族”,尤其是针对敦煌这样一个多民族区域,“民族研究”的关注点往往还是在少数民族身上。中国美术中的传统情结与现代思绪自新文化运动以来便开始了对抗。中国的艺术家固然对创新有强烈的诉求,对其艺术传统也有着根深蒂固的喜爱,哪怕经历了解放后对旧文化、旧艺术的改造与改革开放之后欧美艺术思潮的淘洗,对艺术传统的热情依然没有稀释,相当一部分艺术家会对外标榜其源自古代艺术传统的学养背景。

四、结语

透过敦煌莫高窟里的大量彩色壁画,我们可以观察随着佛教东进传播而来的艺术面貌及时代特性。就绘画范畴来考察,以汉文化为基础的敦煌,保留了唐人以前的绘画风格,尤其是以重彩为主要表现手段的传统绘画风格与那段历史时期的艺术理想。中国绘画的色彩更多地来源于绘画者内心,塑造他们特有的格调。敦煌的壁画作为古代绘画,为当前提供了大量的图示示范,做出真实的历史注释。中国传统壁画给了我们一个未知的、有无限想象力的空间,提供了丰富的艺术效果与艺术样式,平面化的画面语言与线条造型也为民族题材绘画创作的作者们提供了一个将地域民族民间美术元素、中国传统美术元素与西方美术元素相结合的合理方式。而从其结果看来,这种结合也极为成功且具有历史性意义,不仅是观众们视觉上的饕餮盛宴,更为日后的东西方美术交融提供了一种创作思路,为民族美术的演进拓宽了道路。

参考文献:

[1]王惠民.敦煌历史与佛教文化[M].兰州:甘肃文化出版社,2020.

[2]夏生平,卢秀文.敦煌石窟供养人研究述评[M].杭州:浙江大学出版社,2016.

[3]敦煌研究院.中国石窟艺术:榆林窟[M].南京:江苏美术出版社,2014.

[4]向達.唐代长安与西域文明[M].上海:学林出版社,2017.

[5]陈秀兰.敦煌俗文学语汇溯源[M].长沙:岳麓书社,2001.

作者单位:

华北水利水电大学艺术与设计学院