第三方市场合作的融资模式选择及其影响因素

——基于中日第三方市场合作实践的分析

2021-08-02张友谊罗仪馥

张友谊,罗仪馥

(国务院发展研究中心,北京 100010;中国人民大学 国际关系学院,北京 100872)

“一带一路”倡议提出近8年来,第三方市场合作日益成为国际合作的新模式与重要内容。中国国家主席习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的主旨演讲中强调,中国“欢迎多边和各国金融机构参与共建‘一带一路’投融资,鼓励开展第三方市场合作,通过多方参与实现共同受益的目标”。[1]2019年中国政府工作报告首次纳入“第三方市场合作”内容,提出要“坚持共商共建共享,遵循市场原则和国际通行规则,发挥企业主体作用,推动基础设施互联互通,加强国际产能合作,拓展第三方市场合作”。[2]自2015年6月中国与法国签署首份关于第三方市场合作的联合声明以来,中国政府已与14个国家签署相关合作文件,第三方市场合作已成为中国对外经济合作的重要内容。在国别实践中,中日第三方市场合作推进速度最快、最具代表性。2018年5月,中日双方共同签署《关于中日企业开展第三方市场合作的备忘录》,通过设立第三方市场合作工作机制、举办中日第三方市场合作论坛等多项举措,为中日企业在第三国开展合作提供交流平台。截至目前,中日第三方市场合作已有20多个项目取得积极进展。

总体而言,第三方市场合作的政策内涵与项目实践日趋丰富,但理论研究相对欠缺,特别是缺乏对融资模式及其选择的系统性解释。“第三方市场合作”本身是一个相对新颖且意义模糊的概念,因此在分析第三方市场合作融资模式及其选择前,有必要对这个概念的内涵进行界定。在此基础上,文章第二、三部分将分别剖析第三方市场合作不同融资模式的特征以及影响融资模式选择的因素。第四、五部分则重点结合中日第三方市场合作的实践现状,并选取越南宜山水泥厂、泰国东部经济走廊(East Economic Corridor,以下简称EEC)、中欧班列3个代表性项目案例,围绕融资模式的选择展开比较分析。最后一部分为结论与研究议程前瞻。

一、第三方市场合作的实践与内涵

(一)第三方市场合作的实践发展

在第三方市场合作作为一个概念兴起之前,已有不少企业或项目层面的实践。门洪华、俞钦文认为,早在17世纪西方海外殖民扩张时期就存在第三方市场合作的早期形态,并对17—19世纪的荷兰、19—20世纪的美国以及20世纪70年代的日本企业所开展的第三方市场合作进行了案例分析。[3]此外,20世纪60—80年代,东欧经互会国家与西方发达国家企业之间开展了第三方市场合作,具体表现是“联合销售合作生产的工业产品、在第三国建立联合生产和销售企业、在第三国开展联合投标承包交钥匙工程等”。[4]随着参与全球化程度的加深与跨国企业的成长,中国企业在21世纪初也开始参与第三方市场合作的相关活动,2009年中国上海汽车与美国通用汽车合作在印度开展直接投资就是典型的案例之一。徐向龙在梳理该案例的基础上,提出“合作第三国直接投资”的概念,用以指“A国企业与B国企业以已有合资企业为平台,充分利用各自比较优势,共同到第三方国家C国合作开展国际直接投资活动,实现各自对外直接投资目标”的现象,[5]并强调这种投资模式最有可能以“发达国家与发展中国家企业合作对第三方发展中国家进行直接投资”的情况出现。(1)从本质上看,“合作第三国直接投资”其实是企业联盟战略的一种具体表现。在上述上汽与通用共同开展对印度直接投资的案例中,三方合作的方式是,上汽与通用以50:50的股比结构成立通用上海汽车香港投资公司,再通过该公司收购通用汽车印度的全部股权,组建新的合资企业,在印度开展生产与销售活动。新企业的股权由上汽与通用平分。

从政府层面来看,中国是系统开展第三方市场合作的首倡者,其中日本和法国是中国最早开展第三方市场合作的伙伴国。2008年,时任中国国家主席胡锦涛访问日本,在中国商务部的推动下,中国机电产品进出口商会与日本国际贸易促进协会就促进中日企业共同开发第三国市场签署合作备忘录,初步勾画了中日第三方市场合作。2010年,中国与法国联合发布《关于全面战略伙伴关系的声明》,强调“双方愿进一步深化核能领域合作,在推进现有合作项目基础上,拓展合作领域,共同开发包括第三方市场的新项目”。[6]在此基础上,2015年6月中法正式签署《中华人民共和国政府和法兰西共和国政府关于第三方市场合作的联合声明》,首次将第三方市场合作明确为一项重大的经济外交政策。李克强总理在签署仪式上强调中法第三方市场合作的内涵与意义,即“用中国的中端装备、法方的先进技术和核心装备……这既适应发展中国家工业化的需求,也有利于带动法国企业出口、带动就业,更有利于提升中国这样一个发展中国家的经济水平”。[7]

“一带一路”倡议提出以来,第三方市场合作逐渐成为发达国家和国际组织参与共建“一带一路”的主要方式。在共建“一带一路”深入推进背景下,中国政府又先后与加拿大、澳大利亚、日本、比利时、西班牙等14个国家政府签署了关于第三方市场合作的联合声明或谅解备忘录,建立双边政府层面的第三方市场合作工作机制,设立第三方市场合作基金,并在东南亚、非洲和中亚等地推动项目落地。“一带一路”的实践正推动第三方市场合作领域制定相关的国际规则。比如,中国与相关国家签署的第三方市场合作文件均提到“企业主导、政府推动”“平等协商、互利共赢”“互补、互利、开放、包容”等原则性要求。

中国共产党第十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出,推动共建“一带一路”高质量发展,推进基础设施互联互通,拓展第三方市场合作;构筑互利共赢的产业链供应链合作体系,深化国际产能合作,扩大双向贸易和投资。《十四五规划和2035年远景目标纲要》也指出,要推动与共建“一带一路”国家贸易投资合作优化升级,深化国际产能合作,拓展第三方市场合作。下一步,第三方市场合作将是共建“一带一路”高质量发展的题中应有之义。

(二)第三方市场合作的内涵

在学理层面上,关于第三方市场合作的研究刚刚起步,国际经济学与国际政治经济学的相关研究有助于厘清第三方市场合作的内涵。

在微观层面,经济学中关于企业间国际合作的“战略联盟”(strategic alliance)或“合作战略”(cooperative strategies)/“战略合作伙伴”(strategic partner)概念与第三方市场合作存在一定的关联。企业家简·霍普兰德(Jan Hopland)与管理学家罗杰·纳格尔(Roger Nagel)较早提出了战略联盟的概念,用以指涉“两个或两个以上有着对等经营实力的企业(或特定事业和职能部门),为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标,通过各种协议、契约而结成的优势相长、风险共担、要素水平式双向或多向流动的松散型网络组织”。[8]随着全球化的深入发展以及世界范围内对外直接投资规模的扩大,这种合作模式开始突破国家边界,出现“两个跨国企业在第三方国家开展合作”的情况,[9]这可以被视为第三方市场合作的概念雏形。

在宏观层面,三方合作(trilateral/triangular cooperation)是国际政治经济学(特别是发展援助研究)领域与第三方市场合作密切相关的概念。李铉珠(Hyunjoo Rhee)、谢丽尔·麦克尤恩(Cheryl McEwan)和艾玛·莫兹利(Emma Mawdsley)等学者指出,随着新兴国家的崛起,发达国家对发展中国家进行发展援助的方式正逐渐由“直接援助”转变为“与新兴国家共同对第三方受援国(a third recipient country)进行援助”,他(她)们强调三方发展合作的概念内核在于“一种正式化的北—南—南发展关系”。[10]联合国工业发展组织(UNIDO)对“三方产业合作”(triangular industrial cooperation)的概念界定与上述学者相似,但更突出其中所包含的“南南合作”的内涵,即“‘北方国家’或国际组织为两个或以上的‘南方国家’的产业合作提供技术与资金支持”。[11]上述定义强调了3种不同类型的行动者的结合:首先,传统援助者充当“促进者”角色,提供技术援助和资金,通过建立广泛的发展机构网络支持三方合作;第二,新兴大国或其他中等收入国家扮演“关键国家”角色,提供技术援助与发展经验;第三,取得三方合作成果的第三国需拥有产业所有权,并确保合作成果可持续。(2)当然,新兴国家和传统援助方的分工并不固定,有些情况下是知识和经验的双向流动,视项目具体情况而定,参见“Triangular Co-operation: What’s the Literature Telling Us?”, OECD, May 2013, http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/OECD%20Triangluar%20Co-operation%20Literature%20Review%20June%202013.pdf.

作为中国开展第三方市场合作的主管部门,中国国家发展改革委对第三方市场合作的定义是,“中国企业与有关国家企业共同在第三方市场开展经济合作的开放包容的国际合作模式”。[12]国内较早对第三方市场合作进行学理性定义的学者毛雨指出,“第三方市场合作是一种以双边合作带动三方共赢的全新合作模式,目标在于通过产能的全球合作推动产业链的绿色化、高效化,充分利用中国的中端富余产能,将其作为协调发达国家优势与发展中国家发展要求的纽带。”[13]此后的诸多定义大同小异。(3)参见曹文炼:《携手投资第三方市场,推进“一带一路”建设》,《华夏时报》2018年1月8日,第4版;吴浩:《第三方市场合作:“一带一路”的新动能》,《人民论坛·学术前沿》2019年第2期,第86—91页;毕世鸿、屈婕:《多边合作视角下中日在东盟国家的第三方市场合作》,《亚太经济》2020年第1期,第23—31页;张菲、李洪涛:《第三方市场合作:“一带一路”倡议下的国际合作新模式——基于中法两国第三方市场合作的分析》,《国际经济合作》2020年第2期,第26—33页。综合起来,第三方市场合作既是一种企业行为,也是一种国家(政府)行为,[14]可视为对微观层面的“战略联盟”与宏观层面的“三方合作”概念内涵的融合。如门洪华等人对第三方市场合作的定义,强调其主体的双重性,既包括“主权国家政府”,又包含“具有跨国业务的企业”。在微观层面,企业战略联盟指出同类企业间除竞争外的互惠合作模式,而第三方市场合作概念的提出就是为了开辟一条发达国家以积极姿态参与“一带一路”国际合作并从中获益的新路径。[15]在宏观层面,发展援助领域中的三方合作对第三方市场合作概念的形成也有一定的借鉴意义,目前国内不少文献对第三方市场合作的定义或概念解读均强调,合作建立在充分结合发展中国家与发达国家比较优势的基础上,且第三方市场也以发展中地区为主,这与三方合作的内核(即“北—南—南发展关系”)是共通的。

二、第三方市场合作的融资模式

目前,关于第三方市场合作的定义与形成原因的研究已有不少进展,但对第三方市场合作如何开展的关键问题——融资模式的选择,相关研究仍十分稀缺。第三方市场合作的融资模式指合作主体围绕项目投融资、建设与运营等环节进行分工组合的方式,即聚焦“谁融资、谁建设”的问题。从理论层面看,融资问题决定了合作三方的关系,特别是中国企业与发达国家企业的合作模式;从政策层面看,“一带一路”框架下的第三方市场合作的重要职能之一在于充分利用发达国家资本、降低中方融资压力。基于此,本文将进一步聚焦第三方市场合作融资模式的分类和影响因素。

在既有研究中,已有学者提出第三方市场合作融资模式的分类方法,如孙丽与张慧芳以中日第三方市场合作实践为基础提出4种模式构想:国际组织助力模式、中日自贸区合作模式、中国与日本企业的合作模式、中国资金与日方技术的合作模式。[16]但该分类方法并不能涵盖中方与日方企业的全部合作形态,且4种模式间并不总是互斥,如“中国与日本企业的合作模式”可能包含“中国资金与日方技术合作”这一情形。吴崇伯和丁梦依托中日在越南开展第三方市场合作的经验,提出了5种合作方式,分别是产品服务类、工程合作类、投资合作类、产融结合类和战略合作类。[17]不过,这种分类属于广义上的第三方市场合作形式的划分,而非严格意义上的融资模式分类。在已有研究基础上,本文致力于提出一种更清晰、更具普适性的第三方市场合作融资模式分类方法。

第三方市场合作融资模式包含合作主体与合作方式两大要素。首先,合作主体包括投资方(资金来源)、承建方(建设主体)、东道国三方。投资方类型较为多样,既可以是东道国,也可以是中国或(和)发达国家的政府或企业;承建方则是中国、发达国家、东道国的一个或多个企业。其次,合作方式指在投资与建设等不同环节进行分工与合作的方式,即上述主体谁负责出资、谁负责建设。知名公共管理学家约翰·邓宁(John Dunning)和迈克尔·波特(Michael Porter)等人总结了跨国企业建立战略联盟的方式,包括共享股权(如合资)与非股权(如营销协作、生产合作等)两种,[18]这可为划分第三方市场合作的融资模式提供启示。

根据既有实践,在划分第三方市场合作的融资模式时,应重点关注中国与发达国家在投融资与建设中分别扮演什么角色。此外,由于第三方市场合作主体是企业,除东道国政府可扮演项目业主或投资方的角色外,中国与发达国家政府主要发挥“牵线搭桥”的推动作用。比如,目前中国参与第三方市场合作的牵头单位是国家发展改革委,商务部、外交部与中国进出口银行等部门与机构也参与相关规划与实施工作;其他国家也是由相应的经济或外交部门承担第三方市场合作的推进工作。

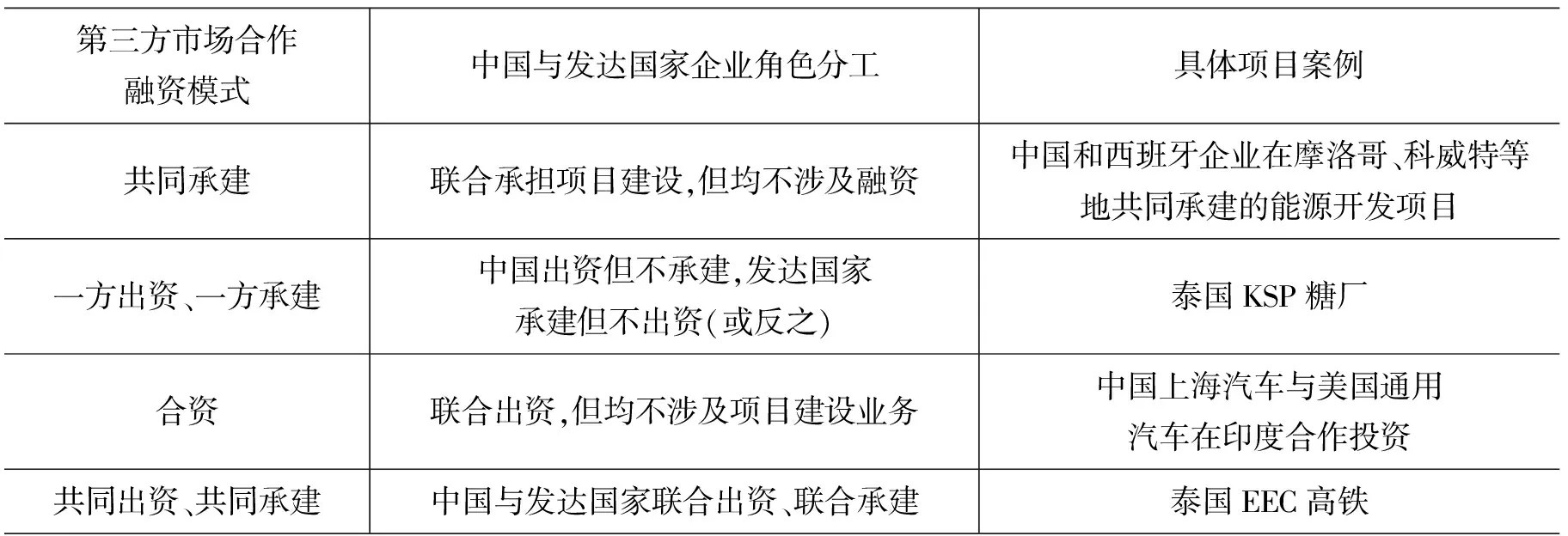

综上,本文根据中国与发达国家的企业各自扮演的角色异同,将第三方市场合作的融资模式划分为“共同承建”“一方出资、一方承建”“合资”和“共同出资、共同承建”4种类型。在这4种融资模式下,中国与发达国家合作的密切程度依次递增。

一是“共同承建”型。在这种模式中,中国与发达国家的企业不承担项目的投融资业务,而是由东道国政府或企业(甚至是东道国以外的政府、企业、国际组织)出资,中国与发达国家企业仅承担建设,包括直接负责项目建设、间接提供设计咨询等多种参与方式。具体案例有中国和西班牙企业在摩洛哥、科威特等地共同承建的能源开发项目等。这种模式更多地涉及中国与发达国家企业在技术与管理方面的互补,促进相关技术标准的交流与融合。

表1 第三方市场合作的四种融资模式比较

二是“一方出资、一方承建”型。这种模式指中国与发达国家企业在投融资与承建环节有明确的分工。例如,泰国KSP糖厂项目是由日本三井物产株式会社、三井制糖株式会社出资,由广西建工集团有限责任公司、广西建工集团第一安装有限公司承建;越南宜山水泥厂水泥熟料二线扩建项目由日本太平洋水泥公司、日本三菱原材料公司出资,由中国建材集团有限公司、中国建筑物资集团承建等。这种模式一般以出资方为主导,而承建方更多地只是根据出资方的要求开展相关业务,在合作中的主动性相对较低。

三是“合资”型。这种模式特指中国与发达国家企业共同在东道国投资但不承建项目的情形。最典型的方式是一国企业并购另一国企业在东道国的子公司,例如上文提到的2009年中国上海汽车与美国通用汽车合作在印度开展直接投资,以及中石化集团在西班牙雷普索尔公司巴西子公司注资71亿美元收购40%的股权。在“合资”模式下,相关国家企业间的利益关联程度相对较高,由于涉及企业自身的调整(即企业股权变动或新企业/子公司的创建),这种合作通常持续较长时间,也较为稳定。

四是“共同出资、共同承建”型。即中国与发达国家企业同时扮演出资方与承建方的角色,这是密切程度最高的一种融资模式,既涉及资金融合,也包括技术与管理方面的合作。从深化合作的角度看,这种模式是第三方市场合作最为理想的形态。泰国EEC高铁项目是典型的例子。

上述4种模式主要以中国与发达国家企业的分工为划分依据,实践中还可能包括东道国甚至第四国政府与企业的参与。比如在“一方出资、一方承建”模式中,出资方除了中国企业或发达国家企业外,也可以包括东道国或第四国政府与企业,承建方亦然。

三、影响第三方市场合作融资模式选择的因素

已有文献认为,全球经济格局、双边关系等国际体系层面的因素对第三方市场合作有较大影响。全球经济结构是推动第三方市场合作的核心动力;中国产能丰富,但处在全球产业价值链的中低端,发达国家资金技术相对发达,处在全球产业价值链的中高端;发达国家的资金和技术优势与中国的资源和成本优势相结合,“发达国家出资、中方建设”的融资模式具有互补性。[19]

在双边关系层面,以中日第三方市场合作为例,中日两国政治经济关系回暖是开展第三方市场合作的先决条件。2012年钓鱼岛危机后,中日处于“政冷经冷”状态,第三方市场合作也迟迟未展开。2018年中日领导人的互访与下半年双方高层围绕第三方市场合作展开的一系列交流活动,被视为中日政治关系的转折点与回暖的重要标志。[20]其具体表现是,日本领导人对“一带一路”倡议的态度开始由彻底排斥转向温和接纳,逐渐认识到中日在“一带一路”沿线国家开展合作可实现互利共赢,(4)毕世鸿等人还指出,第三方市场合作是日本在与中国开展“一带一路”合作的同时,降低美国政府警惕猜忌的一种灵活方式,这也凸显了政治外交因素在促成中日第三方市场合作中的关键作用。参见毕世鸿、屈婕:《多边合作视角下中日在东盟国家的第三方市场合作》,《亚太经济》2020年第1期,第24—25页。并与长期以来中方领导人所持态度达成一致。此外,日本对外援助与产业合作政策与“一带一路”倡议存在重合或相似之处,双方政策对接也有助于第三方市场合作的实现。[21]总体而言,随着中日领导人共识的增多,两国的政策对接日益成熟,第三方市场合作推进的速度也明显加快。

再以中美第三方市场合作为例。两国关系变化也影响了中美第三方市场合作的进展。奥巴马政府曾尝试与中方就“新丝绸之路”与“丝绸之路经济带”建设互为补充和加强第三方市场合作等问题进行沟通,这一度为中美第三方市场合作的兴起带来希望。但特朗普政府上台后,坚持“美国优先”,不断调整美国的内外政策,特别是改变过去延续数十年的“接触加防范”的对华战略转向竞争性战略,[22]中美关系趋于紧张,中美第三方市场合作也受到影响。2017年12月特朗普发布的任内首份《国防战略报告》提出,美国正面对“大国竞争”的新时代,并将中国明确界定为“修正主义国家”和战略竞争者。2020年5月特朗普政府发布《美国对中华人民共和国的战略方针》,再次明确地将中美关系定性为战略竞争关系。在此背景下,特朗普政府对通用电气公司、卡特彼勒公司等美国企业参与第三方市场合作融资采取打压态度,使中方与相关企业的第三方市场合作也举步维艰。

上述国际体系层面的全球经济格局、双边关系等因素能够解释相关国家针对第三方市场合作的态度和参与程度,但无法解释第三方市场合作在四种融资模式之间的选择,特别是中国企业与发达国家企业是否(仅)合作投资,以及是否(仅)合作建设。本文总结了影响第三方市场合作融资模式选择的两大国家层面的因素,分别为中国与发达国家资本充裕程度的差距和第三国政治环境的稳定程度。总体而言,中国与发达国家资本充裕程度差距越小、东道国政治环境越稳定,则越有可能达成“合资”与“共同出资、共同承建”这两种合作密切度更高的融资模式。

(一)中国与发达国家资本充裕程度的差距与第三方市场合作融资模式的选择

从项目所涉企业的角度看,项目由谁出资,一般而言决定因素在于资金充裕程度。中国与发达国家资本充裕程度的差距越小,越倾向于合作投资的模式,包括“合资”和“共同出资、共同承建”两种;反之则倾向于采用投融资与建设相分离的模式,即“共建”或“一方出资、一方承建”。

中国在“走出去”早期,国内资本与发达国家相比明显不足,对外直接投资项目(尤其是面向发展中国家的投资项目)较少,在对外经济合作模式的选择上也以对外工程承包为主。在此背景下,海外项目的融资大部分来自于发达国家,由此逐渐形成“共建”或“一方(外方)出资、一方(中方)承建”的第三方市场合作模式。但这种模式随着中国与发达国家资本要素充裕程度差距的缩小而逐渐发生变化。2000年以来,在世界对外直接投资总流量中,发达经济体的比重总体呈下降趋势,从2000年的92.1%降至2019年的69.79%,在此期间还曾降至2018年54.14%的最低点;与之形成鲜明对比的是,发展中经济体与中国对外直接投资流量占比持续上升,至2019年已达28.4%,其中中国占比升至8.91%。随着中国对外投资的攀升,中国对外工程承包逐渐突破单纯的承建业务,开始兼有“投资+承建”的方式。

“一带一路”倡议作为中国对外开放的重大举措和经济外交的顶层设计,已成为促进各国共同发展的重要平台,并取得积极而务实的进展。在“一带一路”倡议框架下,中国对亚欧非地区发展中国家的投资额显著增加。特别是在基础设施领域,中国企业逐渐从承建方走向投资方,BOT(建设—经营—转让)、PPP(政府和社会资本合作)、EPC+F(工程总承包+融资)等多种投融资模式日趋成熟。根据丝路国际智库网络(5)由国务院发展研究中心于2014年联合有关国际智库发起成立,目前,有来自32个国家的40家智库、11家国际组织和6家国际企业,共57个成员和伙伴;旨在“一带一路”框架下,建立人员互访、信息共享、联合研究、研讨交流机制,不断凝聚共识,为“一带一路”提供智力支持。相关成果已纳入“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单。“一带一路”项目库的统计数据,“一带一路”倡议提出以来,中国企业在亚欧非大陆国家直接投资项目金额显著超越承包项目金额。“一带一路”倡议已成为中国开展国际产能合作与拓展第三方市场合作的重要动力。[23]

在此背景下,越来越多的第三方市场合作项目采取中国与发达国家企业共同出资模式。根据中国对外承包工程商会2020年1月发布的《中国对外承包工程企业参与第三方市场合作发展报告》,45.3%的第三方市场合作项目采取中方仅承建的工程总承包(EPC)形式;40.2%的项目中方参与出资(其中26.6%采取直接投资形式,12.6%采取EPC+F形式),两种形式占比几乎相当。

(二)东道国政治环境稳定程度与第三方市场合作融资模式的选择

从项目所在地的角度看,东道国政治环境稳定程度越低,则中国与发达国家企业在开展第三方市场合作时就越倾向于选择合作密切程度相对较低的“共同承建”型或“一方出资、一方承建”(一般是中方出资,外方承建)型;反之,则倾向于采取“合资”或“共同出资、共同建设”模式。

在既有的对外直接投资研究中,东道国政治制度(political institutions)是影响外来投资的重要制度变量。目前学界的研究视角主要集中在政体类型、行政约束、中央集权程度、法治、监管机制等制度层面的要素。(6)参见Nathan M. Jensen, “Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment,” International Organization, Vol. 57, No. 3 (2003), pp. 587-616; Quan Li, “Democracy, Autocracy, and Expropriation of Foreign Direct Investment,” Comparative Political Studies, Vol. 42, No. 8 (2009), pp. 1098-1127; Nathan M. Jensen and Fiona Mcgillivray, “Federal Institutions and Multinational Investors: Federalism, Government Credibility, and Foreign Direct Investment,” International Interactions, Vol. 31, No. 4 (2005), pp. 303-325; Joseph L. Staats and Glen Biglaiser, “Foreign Direct Investment in Latin America: The Importance of Judicial Strength and Rule of Law,” International Studies Quarterly, Vol. 56, No. 1 (2012), pp. 193-202; Christian Daude and Ernesto Stein, “The Quality of Institutions and Foreign Direct Investment,” Economics and Politics, Vol. 19, No. 3 (2007), pp. 317-344; 等等。总体而言,现有文献认为政治制度对外来投资的影响较大,外来投资者一般偏好政治制度较完善的国家和地区,而规避制度不完善的国家和地区。近年来,在专门针对中国对外投资的研究中,有学者进一步发现中国企业相比于传统西方国家企业更有可能投资到政治制度不完善、法治程度不高的国家和地区。(7)参见Peter J. Buckley, et al., “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment,” Journal of International Business Studies, Vol. 38, No. 4 (2007), pp. 499-518; Quintin H. Beazer and Daniel J. Blake, “The Conditional Nature of Political Risk: How Home Institutions Influence the Location of Foreign Direct Investment,” American Journal of Political Science, Vol. 62, No. 2 (2018), pp. 470-485; Ivar Kolstad and Arne Wiig, “What Determines Chinese Outward FDI,” Journal of World Business, Vol. 47, No. 1 (2012), pp. 26-34; Weiyi Shi, The Political Economy of China’s Outward Direct Investments (Ph.D Dissertation), University of California, UC San Diego,2015。中国企业特别是国有企业相对“容忍”不完善政治制度,主要原因为中国企业作为后发对外投资大国的企业,难以挤入市场饱和度较高的政治制度完善、经商环境较好的国家。[24]

衡量政治制度完善性的重要维度是政体稳定性。稳定的政体类型有助于减少外来投资者的不确定性,而处于转型过程中的政体类型出于重建社会秩序和巩固国家权力的需要,更有可能采取有利于国内经济社会群体而非外来投资者的政策。[25]参与第三方市场合作的发达国家企业出于对东道国政权与政策不稳定性的风险考量,降低对政治不稳定的东道国项目的出资意愿,以便在预期风险成为现实问题时,可以尽快地撤离与尽可能将损失降到最低。如前所述,中国企业对东道国政治不稳定的忍耐程度更高,更有可能对政治不稳定的东道国项目出资,被称为“有耐心的资本”。[26]简言之,东道国政权稳定性越高,第三方市场合作项目中采取共同出资的可能性越大;相反,如果政权面临更迭的危机,则共同出资项目的达成面临波折。这也是为何在俄罗斯、哈萨克斯坦、阿联酋等政权稳定性高、政权更迭频率低的国家,中国与发达国家更倾向于以“共同出资、共同建设”的融资模式开展第三方市场合作。

综上所述,影响第三方市场合作融资模式选择的国家层面因素主要包括中国与发达国家资本充裕程度的差距和东道国政治环境的稳定程度。从纵向比较的角度看,随着中国与发达国家资本充裕程度差距逐渐减少,在控制其他变量的情况下,越是新近的项目,特别是“一带一路”倡议提出以来的第三方市场合作项目,越倾向于采取涉及资金合作的融资模式;从横向比较的角度看,在现阶段诸多的发展中东道国中,政治环境越稳定的国家,越有可能吸引涉及资金合作的第三方市场合作项目。

四、案例选择:中日第三方市场合作的发展

当前,中日第三方市场合作是中国与发达国家推进第三方市场合作的实践中最为成熟的案例之一。在中日达成政府层面的合作协议之前,两国已具有一定的第三方市场合作实践的基础。2005年7月,东方电气集团与日本丸红公司正式签订越南海防2×300MW火电站项目工程总承包合同,双方企业作为主承包商,共同负责项目建设,系早期中日第三方市场合作的典型案例。该项目总投资额约6.4亿美元,分别由中国进出口银行(2.77亿美元)、日本国际合作银行(JBIC)(0.7亿美元)和越南投资发展银行提供融资。[27]该项目是截至2005年中越经贸合作中单笔金额最大的项目,也成为中国大型发电机组成套设备首次走进越南电力市场的标志,在中越经济关系的发展历程中占据了重要地位。

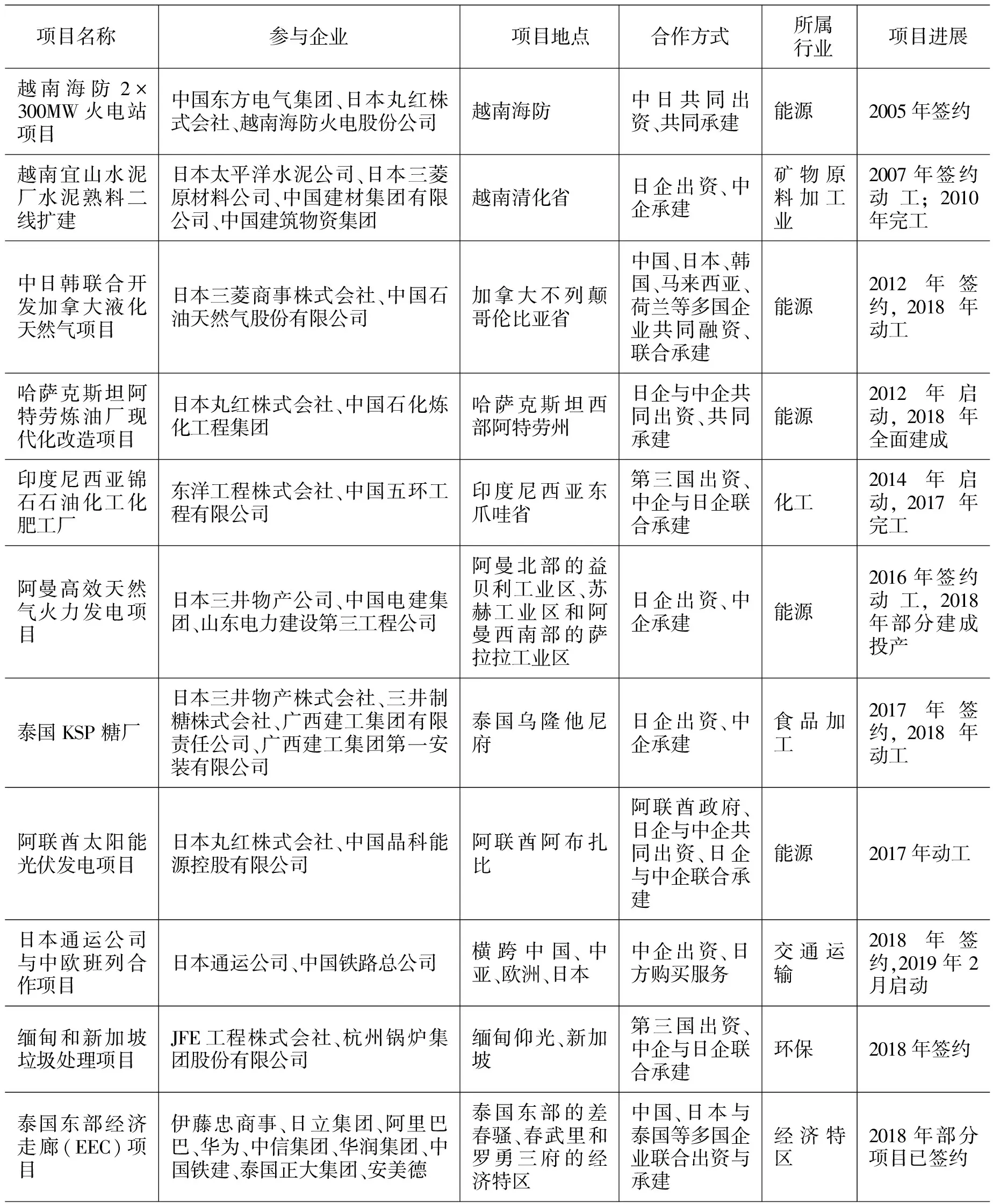

2018年10月,中日双方共同举办第一届中日第三方市场合作论坛,期间两国企业签署了52个示范性合作协议,涉及基础设施、金融、物流、信息技术等多个行业领域。截至目前,已有22个签约项目取得进展。本文所列举的不同时期两国企业较为典型的12个合作项目(见表2),可被视为当前中日第三方市场合作的“缩影”。

表2 中日第三方市场合作已落地项目概况

中日政府层面涉第三方市场合作机制与合作项目的推进是相辅相成、相互促进的关系。截至目前,中日之间在经济领域设立了7个重要的合作或对话机制(见表3),其中与第三方市场合作直接相关的机制包括中日第三方市场合作论坛、中日经济高层对话等。

表3 中日有关第三方市场合作的政府间经济合作机制

对比中国与其他发达国家第三方市场合作情况,中日第三方市场合作主要有以下特点:

第一,从合作地域看,东南亚是中日第三方市场合作的主要“阵地”,其中泰国是重要的突破口与试验田。在中日第三方市场合作政府文件的谈判与签署过程中,泰国的EEC项目受到高度重视,双方均有意将该项目打造成中日第三方市场合作的“样板”。2019年以来,中日泰企业组成联合体,总体进展较为顺利。以东南亚(尤其是泰国)作为中日第三方市场合作的主要目的地,主要取决于中国与日本各自与东南亚密切的地缘经济与政治联系。二战结束以来,日本长期是泰国、越南等国的最主要外资来源国,大部分东南亚国家通过承接日本的加工制造业实现了工业化的初步发展和经济的快速增长。对日本而言,对东南亚的密集投资成为本国产业转型升级的关键契机。另一方面,东南亚是推进“一带一路”国际合作的重点地区,近年来中国与东南亚国家的经贸关系不断扩大与深化,不可避免地引发中日在该地区的经济竞争关系,中日企业在印尼雅万高铁的竞争就是典型案例。在此背景下,开拓中日在东南亚的第三方市场合作既重要又迫切。

第二,从合作领域看,中日第三方市场合作主要围绕基础设施建设展开,所涉行业以能源开发、交通运输为主。一方面,现阶段中国对外投资合作的产业主要集中在(1)能源(如石油天然气、电力),(2)不动产、建筑业,(3)汽车、铁路、航空、船舶,(4)金融,(5)制造业等行业;另一方面,作为中日第三方市场合作的主要目的地,东南亚国家(尤其是越南、柬埔寨、缅甸和老挝等经济发展相对落后的新东盟四国)对于基础设施的需求较为旺盛,这些国家对外企在基建领域的投资总体上持鼓励的态度,并给予一定的政策支持,这为中日投资合作创造了更广阔的空间。下一步,中日第三方市场合作还将向金融、物流、能源环保、医疗等领域拓展。

第三,从合作模式看,中日第三方市场合作的密切程度总体较高。具体而言,中日第三方市场合作以“中国与日本企业共同出资、联合承建”模式为主,“日企出资、中企承建”模式次之。在“共同出资、联合承建”模式下,双方(甚至包括其他发达国家与第三国的企业多方)共同组成企业联合体,形成休戚相关、盈亏共负的密切合作关系;“日企出资、中企承建”模式体现了日本企业与中国企业在资金与技术方面的明确分工,具体合作是在双方各自发挥比较优势的前提下展开的。

第四,从合作机制看,中日第三方市场合作机制系当前中国与发达国家围绕第三方市场合作创建的双边机制中发展最快、制度化水平最高、取得成效最为显著的一组。虽然中日第三方合作机制建立的时间较晚,但配套的制度设计相对成熟,从相应的政府部门间对话平台到企业间交流机制,都在较短时间内得以设立并顺利运作。制度的正式化、集中化、授权化程度是判断制度化水平的重要指标。正式化、集中化、授权化程度越高,制度化水平就越高;反之则越低。[28]从正式化维度看,中日第三方合作机制落实两国领导人会晤共识,正式化程度较高;从集中化维度看,中日第三方市场合作机制以跨部门工作机制为引领,协调机制级别较高,且设立由两国政府、经济团体、企业代表参与的专门的第三方市场合作论坛;但从授权化维度看,尚需进一步完善相关框架协议、落实监督机制。总体而言,中日第三方市场合作机制的制度化程度高、约束力相对较强,因此推动落地的项目数量也较多、融资合作更加密切。

五、中日第三方市场合作的项目案例比较

在梳理中日第三方市场合作总体情况的基础上,本部分选取越南宜山水泥厂、泰国EEC项目、中欧班列案例,对中日第三方市场合作的融资模式选择及其成因进行更加深入的分析。上述案例显示,中日的资本差距越小、东道国政治环境越稳定,双方越有可能达成合作密切度更高的共同融资模式。

表4 中日第三方市场合作比较案例

(一)越南宜山水泥厂项目:“日企出资、中企承建”模式的成功试验

越南清化省(Thanh Hoa)拥有丰富的石灰石资源,这一天然优势吸引日本、中国台湾地区等多地企业在此投资建设水泥厂。越南宜山水泥厂位于清化省静嘉县(Tinh Gia)海上乡(Hai Thuong),由越南水泥总公司与日本太平洋(Taiheyo)水泥公司和日本三菱物资公司在20世纪90年代中后期合资兴建,总投资额为2.4亿美元,年产水泥熟料215万吨。该水泥厂是继与中国台湾地区、瑞士企业合作之后,越南第三次与外资企业合资生产水泥的尝试,也是越南生产规模最大、工艺设备最先进的水泥公司之一。2007年4月,经过前期一系列招投标后,宜山水泥厂与中国建材国际工程有限公司签约,并启动日产6000吨水泥熟料的二线扩建工程项目,由后者以EPC的方式承接项目的建设工作。经过近3年的施工,该项目于2010年3月建成点火,宣告正式落成。

越南宜山水泥厂项目是早期中日第三方市场合作的成功典范。在这一时期,日方资本雄厚,中方实施“走出去”战略不久,以承建为主,故采取“日企出资、中企承建”模式。从招投标、签约、施工到最终建成,项目的整个过程都是相关企业基于市场规则与比较优势展开的。作为宜山水泥厂扩建项目的资方,日方企业在该项目中占据了主导地位:一方面,需要同时处理与越方(政府、企业与民众)、中方(企业)之间的关系,为中越间的合作“牵线搭桥”;另一方面,身为项目的最终决策者,对于项目是否以及如何开展拥有主导权。作为承建方的中国企业在该项目中的地位虽然相对次要,主要是按照日方企业的要求完成水泥厂的扩建工作,但也能通过项目实施充分发挥工程技术优势和项目管理经验。在日企出资、中企承建的融资模式下,中方企业借助日本资方搭建的平台,与越方分享自身的工程技术与建设经验,有效地减少了对越直接投资的阻力,也在一定程度上规避了亏损风险。这对于早期在越南等发展中国家投资经验较为匮乏的中企而言不失为理性的策略选择。此后,在2016年动工的阿曼高效天然气火力发电工程、2017年签约的泰国KSP糖厂等项目中,中日企业都采用这种融资模式。

但“日企出资、中企承建”的融资模式也存在一定的局限性,最为突出的表现是中日企业合作的密切程度有限,资金与技术的分工使双方实现各自优势的“结合”,但未能真正达到“融合”的目标。比如,越南宜山水泥厂扩建项目本质上可视为日企出资购买中企技术、管理经验与服务,这种“买”与“卖”的关系随着项目的完成而宣告结束,双方构建的是一种临时的、不稳定的合作关系。如单纯以项目收益为目标,这种融资模式有利于排除权责分配等方面的障碍,使合作得以迅速推进;但若将目标定位为双方企业的相互学习与成长壮大,上述融资模式的效用则较为有限。

(二)泰国东部经济走廊(EEC)高铁项目:“共同出资、共同承建”模式的探索

近年来,随着中国对外投资的攀升,在中日第三方市场合作实践中,不少企业突破传统融资模式的局限,转而选择共同出资与承建这一更为密切的融资模式。中日两国在东南亚,尤其在澜湄地区长期经营,这是两国开展经济外交的重点地区。泰国企业与中国企业以合作的方式拓宽业务领域、缔结技术合作备忘录的案例不断增多;日本企业通过“泰国+1”的合作方式,持续拓展澜湄地区其他国家的市场。随着中日企业在泰投资的不断增加,“共同出资、共同承建”合作模式逐渐启动,泰国EEC高铁项目就是典型的案例。

与越南宜山水泥厂扩建项目不同,EEC高铁项目所涉及的利益攸关方更加复杂多元,是一个真正意义上融合了中、日、泰三方政府与企业的目标与利益的合作项目,也是目前各方大力推进的中日第三方市场合作的旗舰项目。2018年5月,中国国家发展改革委、商务部与日本外务省、经济产业省共同签署《关于中日第三方市场合作的备忘录》,并重点探讨了泰国EEC项目的可行性。

EEC主要是指,在泰国东南沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济特区,通过集中建设或完善该地区的铁路、机场、港口等基础设施,加之配套的吸引外来投资的优惠政策,大力发展空运、新型汽车、旅游、电子和高级工业等高附加值的新兴产业。EEC经济区是巴育政府在“泰国4.0”战略方针指导下重点推进的经济建设方案,对内旨在为泰国经济增长创造更强大、更稳定的动能,对外提升泰国在东南亚经济中的地位。但现阶段泰国政府无法独力承担如此沉重的建设资金压力,这为中日两国参与创造了契机。对日方而言,在过去30多年间对泰投资的5000余家日本企业中,约1100家落户EEC地区。[29]因此,泰国EEC项目的成败与否在很大程度上影响着日本对泰投资的前景与收益。日本政府对EEC也给予了高度重视,多次公开表示将积极参与。与此同时,加强“一带一路”倡议与EEC等发展战略的对接也成为现阶段中泰两国领导人的共识。中日两国在泰国EEC框架下的第三方市场合作应运而生。中方参与的企业包括阿里巴巴、华为等民营企业,以及中信集团、华润集团、中国铁建等国有企业;日方参与的企业包括伊藤忠商事、日立集团等;泰方参与的企业包括正大集团、安美德等。

泰国EEC包含15个重点投资项目,其中近一半属于基础设施类,而现阶段的中日第三方市场合作主要围绕着其中的高速铁路东部沿线项目(简称EEC高铁项目)展开。EEC高铁全长220公里,连接曼谷地区的两个机场(廊曼国际机场和素万那普国际机场)与春武里的乌塔保国际机场,全线共设置15个站台,设计时速为每小时250公里。该项目总投资高达2240亿泰铢(约合70亿美元或471亿人民币),于2018年3月获得泰国政府的批准,是继中泰铁路之后泰国政府批准的第二个高铁项目。

2018年6月,EEC高铁项目公开招标,泰国的正大集团、中国铁建、日本海外交通与城市开发事业支援机构、日本国际协力银行等多个企业与机构组成联合体参与竞标,(8)除了上述几家企业或机构外,参股的企业还有中国华润集团、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、德国西门子公司、韩国现代集团、曼谷地铁的运营商Bangkok Expressway and Metro Pcl、泰国最大基础建设公司之一Italian-Thai Development PCL。并在2018年11月获得优先谈判权,成为最具潜力的中标联盟。目前该联合体正处于与泰国政府谈判、准备签约的阶段。EEC项目虽然尚未完全落地,但该项目的筹备与谈判过程显现出中日在泰国开展第三方市场合作的特点与前景。

EEC项目主要采取多国共同出资、共同承建的方式进行。在上述准中标企业联盟中,泰国的正大集团是最大的股东(约占70%),也是项目的牵头人与核心决策者;以中国铁建为代表的中方企业在项目中扮演的主要角色是技术提供者,但由于这些企业也参股其中(尽管所持股份小于泰方企业),所以实际上也是项目的决策者与管理者之一;目前该项目的日本参股方主要是日本海外交通与城市开发事业支援机构与日本国际协力银行,二者不直接参与工程建设,重点发挥技术咨询与融资的作用。总体而言,虽然各方企业在EEC高铁项目中的分工各有侧重,但由于共同出资或参股,所以在项目筹备与实施过程中实现了资金、技术等各方面的充分融合以及利益的高度捆绑,拓展了合作深度。此外,从当前泰国政府公布的信息来看,中标联盟除了被赋予该高铁项目50年的特许经营权外,还将获得马甲仙站150莱、是拉差站25莱两个车站的有限土地使用权。[30]换言之,EEC高铁项目并不仅限于高铁建设,还包括高铁运营、土地开放等多方面业务,是一个综合性、具有较强持续性的项目。项目落成会有利于三方合作的长远稳定发展。事实证明,这种多方共同出资与承建的合作方式正日益得到认可与延伸,由正大集团领衔的多国企业联盟在与泰国政府展开关于中标合同谈判的同时,又获得了EEC高铁项目二期的开发可行性研究合约。(9)EEC高铁项目二期指乌塔堡机场至桐艾、全长约400公里延长线,参见《泰国正大集团取得EEC高铁二期项目研发资格》,中国国际贸易促进委员会,2019年1月22日,http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4114/2019/0122/1116527/content_1116527.htm(访问时间:2019年7月3日)。

尽管总体进展顺利,但目前EEC高铁项目依然存在不确定性。中日泰等多国企业组成的竞标联盟自2018年11月被确定为优先谈判方后,多次推迟签约时间,至今未取得实质性进展,这说明泰国政府与中标联盟的谈判并非一帆风顺。谈判与签约的波折,一部分原因在于2019年上半年泰国大选、泰国内部政治环境的不确定性较大;另一部分是由于参与谈判的各方存在一些分歧。从已经披露的信息看,分歧不仅存在于泰国政府与企业联盟之间(比如针对正大集团所代表的企业方提出的延长合同年限的问题,泰国政府一直坚持不让步),合伙的企业之间短期内也不能就相关问题达成一致意见。由此看来,多方共同融资与承建的合作方式固然更为紧密,但也在一定程度上增加了协调各利益攸关方的难度。

(三)中欧班列合作:中企出资、日企提供服务

上述越南宜山水泥厂、泰国EEC高铁项目是在政治环境较稳定的泰国、越南开展,日方企业出资意愿较高。其他“一带一路”沿线国家,特别是中亚、西亚等陆上丝绸之路沿线国家普遍存在政局不稳、治理能力弱、政策多变等突出问题,对包括日本在内的发达国家资本的吸引力弱。具体来说,东道国政局不稳、官僚体系碎片化和国家—社会矛盾尖锐均会对项目建设造成干扰;东道国政权频繁更迭、政策朝令夕改,加剧项目的不确定性;官僚体系低效、碎片化和腐败大大降低项目的落地效率;国家缺乏对社会组织的有效管治、示威冲突频发干扰项目进度等。

中欧班列依托“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊,是该走廊的标志性建设产品,在交通物流合作领域具有示范效应,充分展现“一带一路”设施联通和贸易畅通的成果。目前,中欧班列已实现常态化运行,形成班列网络,截至2021年初已开行3.36万列。根据日本时任首相安倍晋三的指示,2017年11月日本首相官邸、外务省、财务省、经济产业省及国土交通省共同完成了日本企业参与“一带一路”建设的指导方针,明确指出可率先在亚欧物流、节能环保等领域与中方企业开展合作。

当前,日本主要物流企业均围绕中欧班列开展国际物流业务,主要有两种形式:一是协助在华日企利用中欧班列把在华生产的商品运往欧洲;二是协助日本国内企业将商品运到中国内地后,衔接中欧班列的联运服务。[31]日本通运公司(以下简称日通公司)是日本最大的综合物流企业,也是日本唯一能提供海陆空联运服务的公司。2015年日通公司开始与中国铁路总公司合作,协助在华日企借助中欧班列开展通往中亚和欧洲的定期运输业务。日通公司于2018年5月开始依托中欧铁路,提供连接中日港口、中亚和欧洲的陆海联运服务。据日通公司公报,在海陆联运的情况下,从日本东京港到德国杜伊斯堡的运输周期将由之前的40天缩短至28天;在空陆联运的情况下,从日本东京成田机场到德国杜伊斯堡火车站的运输时间为22天至24天。[32]

与越南宜山水泥厂、泰国EEC高铁项目等在政治环境较稳定的单一国家的项目不同,中欧班列贯通欧亚大陆,特别是所经的中亚、西亚地区国家数量多、政治环境不稳定、政策多变,因此日通公司未选择与中方共同出资、增开对欧班列方式,而是选择在既有中方出资开设的对欧班列基础上,提供来自日本的汽车零部件、电子产品和服装拼箱等的运输服务,最大化地降低中欧班列沿线国家政治不稳定因素的影响。“一带一路”沿线国家的政治稳定程度大多不容乐观,非传统安全问题十分突出,特别是新冠肺炎疫情对发展中国家的政治稳定冲击大,如何吸引包括日方在内的发达国家的资本面临较大的难题。

六、结论

根据中国与发达国家企业在东道国的合作密切程度,本文归纳了第三方市场合作的四种融资模式,分别是“共同承建”“一方出资、一方承建”“合资”与“共同出资、共同承建”。通过对中日第三方市场合作相关案例的分析可以发现,影响第三方市场合作融资模式选择的主要因素包括中国与发达国家资本充裕程度的差距以及东道国政治环境的稳定程度。中国与发达国家的资本差距越小、东道国政治环境越稳定,越有可能达成“合资”与“共同出资、共同承建”这两种合作密切程度更高的融资模式。从中日第三方市场合作实践看,“一方出资、一方承建”模式下的合作深度有限,不利于第三方市场合作的长远发展;“共同出资、共同承建”模式会推动各利益攸关方形成更紧密的联结,但协调成本也会更高。

当前,新冠肺炎疫情仍在肆虐,全球经济社会发展陷入二战以来的最大危机,全球经济陷入衰退,贸易投资大幅下滑,全球化和全球治理遭遇重大挫折。着眼后疫情时代,推进高质量共建“一带一路”和第三方市场合作既重要又迫切,选择恰当的融资模式是推进第三方市场合作可持续发展、高质量共建“一带一路”的重要环节,对于促进全球经济复苏和可持续发展、推动经济全球化以及完善全球经济治理体系具有重要意义。下一步应从以下3个方面开展第三方市场合作融资模式的研究:

一是如何完善第三方市场合作融资模式的对话与工作机制。尽管当前已有一系列有关第三方市场合作的直接和间接机制,但未能就融资模式问题进行有效研讨,机制有效性总体较低。日本经济学家德地立人就认为,日方参与第三方市场合作面临挑战,中日企业经济决策差异,仍需建立或完善相应合作机制统筹协调、解决争端。[33]中国与发达国家在融资模式等方面存在差异,东道国缺位现象突出,现有机制未能充分发挥研讨交流、沟通对接、凝聚共识的功能,应探讨进一步完善第三方市场合作的对话与工作机制。以进展较快的中日第三方市场合作机制为例,顶层制度设计已初具成效,但应积极寻求将东道国纳入对话机制,可从目前中日第三方市场合作的热点国家泰国入手,建立中日泰三方合作融资的交流平台,开展项目对接和经验交流,不断提升融资合作的密切程度。

二是如何引导形成第三方市场合作融资的国际规则。第三方市场合作作为国际投资和发展合作的新领域,目前尚未形成统一、明确且完整的融资规则体系,特别是国家主导色彩太强,不符合企业主导的原则;相关规则雏形多针对中国和发达国家,缺乏针对第三国的内容。应探讨逐步创建基于最佳实践经验的第三方市场合作融资规则,并将其发展成适用性较广、认同度较高、且有一定约束力的国际规则。作为第三方市场合作的早期倡导者,中国可在规则制定中发挥引导作用,坚持共商共建共享原则,将第三方市场合作实践中已遵循的“企业主导、政府推动”“平等协商、互利共赢”“互补、互利、开放、包容”等原则性要求进一步明确、细化、推广,推动形成适合第三方市场合作实际情况的融资规则体系。

三是如何推动形成独立、公正、有约束力的融资争端解决机制。目前,尚无国际组织或其专门机构来具体承担第三方市场合作融资协议的履行、解释和争端解决。随着合作项目数量的增加与类型的多样化,未来第三方市场合作中企业间或政府与企业间的投融资纠纷会进一步增多。为此,中国与第三方市场合作的伙伴国应“未雨绸缪”,参考世界贸易组织的争端解决机制,探讨在合作国之间设立专门针对第三方市场合作的具有约束力的争端解决机制,聘请专业、中立的国际法律人才负责投融资纠纷的解决。

注释:

[1]《习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲(全文)》,新华网,2019年4月26日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-04/26/c_1124420187.htm(登录时间:2020年9月16日)。

[2]《2019年政府工作报告》,中国政府网,2019年3月5日,http://www.gov.cn/zhuanti/2019qglh/2019lhzfgzbg/index.htm(登录时间:2019年4月21日)。

[3]门洪华、俞钦文:《第三方市场合作:理论建构、历史演进与中国路径》,《当代亚太》2020年第6期,第9页。

[4]高锦海、赵扬俊:《东欧和西方在第三国市场的合作》,《世界经济》1984年第7期,第37—39页。

[5]徐向龙:《发展中国家对外直接投资新模式:合作第三国直接投资研究——上海汽车与通用汽车合作对印度直接投资案例研究》,《学术研究》2010年第7期,第66—73页。

[6]《中华人民共和国和法兰西共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合声明》,中华人民共和国外交部,2010年11月4日,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679134/1207_679146/t766784.shtml(登录时间:2020年6月30日)。

[7]《中法第三方合作:李克强国际产能合作有了路线图》,中国政府网,2015年7月1日,http://www.gov.cn/zhengce/2015-07/01/content_2888149.htm(登录时间:2019年4月20日)。

[8]秦斌:《企业战略联盟理论评述》,《经济学动态》1998年第9期,第63—66页。

[9]Yigang Pan and David K. Tse, “Cooperative Strategies between Foreign Firms in an Overseas Country,”JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 27, No. 5 (1996), pp. 929-946.

[10]Hyunjoo Rhee, “Promoting South-South Cooperation through Knowledge Exchange,” in H. Kharas, K. Makino and W. Jung (eds.),CatalyzingDevelopment:ANewVisionforAid, Washington, DC: Brookings Institute, 2011, pp. 260-280; Cheryl McEwan and Emma Mawdsley, “Trilateral Development Cooperation: Power and Politics in Emerging Aid Relationships,”DevelopmentandChange, Vol. 43, No. 6 (2012), pp. 1185-1209.

[11]“South-South and Triangular Industrial Cooperation,” UNIDO, https://www.unido.org/our-focus/cross-cutting-services/partnerships-prosperity/south-south-and-triangular-industrial-cooperation.

[12]《国家发展改革委发布〈第三方市场合作指南和案例〉》,中国国家发展与改革委员会,2019年9月4日,https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904_1037022.html(登录时间:2020年9月17日)。

[13]毛雨:《中法打造第三方市场合作标杆》,《中国社会科学报》2015年7月16日,第4版。

[14]门洪华、俞钦文:《第三方市场合作:理论建构、历史演进与中国路径》,《当代亚太》2020年第6期,第9页;张菲、李洪涛:《第三方市场合作:“一带一路”倡议下的国际合作新模式——基于中法两国第三方市场合作的分析》,《国际经济合作》2020年第2期,第27页。

[15]张颖:《中国的国际经济合作新模式:第三方市场合作》,《现代国际关系》2020年第4期,第44—51页。

[16][21]孙丽、张慧芳:《“一带一路”框架下中日第三方市场合作的可行性与模式分析》,《日本问题研究》2019年第2期,第13—22页。

[17][19]吴崇伯、丁梦:《中日在越南的第三方市场合作》,《现代日本经济》2020年第5期,第13—22页。

[18]John H. Dunning, “Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor,”JournalofInternationalBusinessStudies, Vol. 29, No. 1 (1998), pp. 45-66; Michael E. Porter,CompetitiveAdvantage:CreatingandSustainingSuperiorPerformance, New York: The Free Press, 1998.

[20]《日媒:中日关系回暖促各层级互访加速 两国经贸关系将迎来拐点》,环球网,2018年5月17日,http://world.huanqiu.com/exclusive/2018-05/12044790.html?agt=15438(登录时间:2019年7月5日);《面向未来,推动中日关系行稳致远》,新华网,2018年10月27日,http://www.xinhuanet.com//2018-10/27/c_129980458.htm(登录时间:2019年7月5日)。

[22]李巍:《从接触到竞争:美国对华经济战略的转型》,《外交评论》2019年第5期,第54—80页。

[23]廖萌:《“一带一路”框架下中日第三方市场合作研究》,《亚太研究》2020年第6期,第64页。

[24]Daniel C. Oneill, “Playing Risk: Chinese Foreign Direct Investment in Cambodia,”ContemporarySoutheastAsia:AJournalofInternationalandStrategicAffairs, Vol. 36, No. 2 (2014), pp. 173-205.

[25]Juan J. Linz and Alfred Stepan, “Toward Consolidated Democracies,”JournalofDemocracy, Vol. 7, No. 2 (1996), pp. 14-33; John D. Ciorciari and Jessica Chen Weiss, “Nationalist Protests, Government Responses, and the Risk of Escalation in Interstate Disputes,”SecurityStudies, Vol. 25, Issue 3 (2016), pp. 546-583.

[26]Stephen B. Kaplan, “The Rise of Patient Capital: The Political Economy of Chinese Global Finance,”WorkingPapers2018-2, The George Washington University, Institute for International Economic Policy, revised July 2018.

[27]《越南海防热电厂一期工程(2X300MW)正式动工兴建》,中国驻越南大使馆经济商务参赞处,2005年11月30日,http://vn.mofcom.gov.cn/article/jmxw/200511/20051100914123.shtml(登录时间:2019年6月22日)。

[28]田野:《国际关系中的制度选择——一种交易成本的视角》,上海:上海人民出版社,2006年。

[29]《泰国东部经济走廊中国—日本第三方市场合作国际研讨会在曼谷举行》,中国新闻网,2018年5月31日,http://www.chinanews.com/gj/2018/05-31/8527298.shtml(登录时间:2019年7月5日)。

[30]《泰国内阁通过EEC高铁征地法案修改议案》,中国驻泰国经商参赞处,2019年1月21日,http://th.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwjingji/201901/20190102828752.shtml(登录时间:2019年7月3日)。

[31]汪婉:《中欧班列成为亚欧大陆国际物流合作新亮点——以中日第三方市场合作为例》,《国际战略研究简报》2021年第107期。

[32]《日本通运启用中欧铁路实现日欧联运》,新华网,2018年5月21日,http://www.xinhuanet.com/2018-05/21/c_1122862675.htm(登录时间:2020年9月17日)。

[33]《德地立人:中日第三方市场合作的挑战何在》,财新网,2018年10月30日,http://international.caixin.com/2018-10-30/101340475.html(登录时间:2020年9月17日)。