《渔村小雪图》鉴赏

2021-08-02撰文蓝珣铭清华大学美术学院

撰文=蓝珣铭(清华大学美术学院)

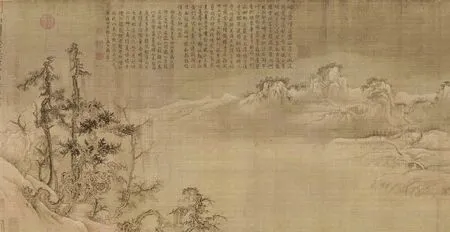

《渔村小雪图》(图一)为北宋著名画家王诜所作的绢本设色高头大卷。画作尺寸为44.4×217.7 厘米,现藏于故宫博物院,于2020 年举办的“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”中展出,引来众多关注。而我将在下文,通过文字带领大家一睹这幅千古名画的魅力风采所在。

图一 宋 王诜《渔村小雪图卷》(全卷)二版 绢本44.4×676.28cm 故宫博物院藏

《渔村小雪图》是一幅以自然山水为主体的画作,描绘了小雪初霁后山水迷蒙、疏寒的景象。全卷画面内容丰富,从起首到卷末大致可以总结为以下几幅场景,分别为:渔村收获、山石清润、老干虬枝、高士赶路、舟中对谈、远山层叠、枯树横逸。初次浏览这幅画作,画面明亮和色调偏冷使观者如临其境般体验了凄寒的氛围,足见画家在表现“小雪初霁”天气上的功力所在。从整体上看,画作更强调上下和内外两种方向的延伸感,营造出了既高远又深邃的辽阔意境。

大致感受整幅画作风格后,我们将就手卷的观赏顺序依次欣赏画面各部分的具体构图及内容细节。

自起首开始,首先进入我们眼帘的是一幅“渔村捕鱼图”(图二)。渔村捕鱼图先以两块山石起笔,紧接绘出树木、河岸,顺河岸之势勾画出渔村居民的活动范围,在河岸石块后隐约可见三两渔船的轮廓。从构图上看,右侧两块巨石向左延伸,给予观者一定的视觉暗示,指示接下来的观赏路线。同时河岸左侧的枯树、柳树大多朝向右方,让整个场景更向鱼塘——“剧场中心”集中①王开.王诜《渔村小雪图》研究[D].广州美术学院,2017.,画面布局紧凑。紧接着,汇入鱼塘的河流以其愈远愈细的走势引导着我们向画面更深处探索。在这幅画面之中,人物在山水映衬下显得无比渺小,但即使并非作者表达的重点,人物的动态仍被简略粗糙的笔触描绘得生动形象。仔细观察人物动作,有静坐于船上垂钓者、有拿网捞鱼者、有借杠杆张网捕鱼者、有翻看鱼篓检查收获者、有众人协力网鱼者、也有于船上等待或烹饪两小儿。渔村忙碌而充实的生活气息在人物的一举一动之中流露。

图二

不容忽视的是,在山水之中,隐藏着许多细节。在杂树和山石的掩映之下,隐约可见几座小茅屋的身影,刻意设计这样隐蔽的茅屋位置布局,既体现了渔村的僻静,同时也给观者身处“桃花源”之感,营造了不流于世俗的隐居氛围。在画面中部靠右的地方、视线所及的河流尽头之上,我们可以看到几粒小黑点(图三),这应是作者描绘的大雁形象,或许有其特殊的内涵。此外,画家对人物的设计亦富有巧思,右侧河岸渔船上的渔人们均向左眺望,似乎在探寻着什么,我们不如顺着渔人们的目光继续游览这幅雪后景象。

图三

进入画面中部(图四),巨大的山石与枯松占据了大部分画幅。右边的山体呈较为平直的反“Z”字型而向右倾斜,左边的山石及枯树则极力向左舒展,两端的“拉扯”构图呈现出倒立过来的帘幕揭开状,为中间内容的呈现提供了空旷开阔的平台,也让我们对内容一览无遗。中部画面元素较多,按顺序来谈,有隐藏在山石后的楼阁、水流纤细的瀑布、山间行走的主仆二人、石下泛舟闲谈二人。自右向左看去,首先是一座掩映在山石、枯树丛之后的楼阁,画家在描绘楼阁时用墨较浅,但勾勒十分细致,线条平直规矩,同时后边水墨的渲染和遮盖,在一定程度上增强了不真实感和隐居之意。接着是一条从山间蜿蜒而出的溪流,溪流曲折的路线营造了深远的观感,向下跌落而成瀑布,以舒缓的水流照应了小雪时节的主题。本幅画面中共有两组人物(图五),山间行走的两人,从衣着和姿态上容易分辨出主仆身份,主人作高士打扮,手拄拐杖;仆人弯腰,怀抱一把琴。而舟中二人应为知音好友,正面面相对、交谈甚欢,其中一人的穿着打扮与先前的主人相似,由此可推测主人赶路即是为了会友。但仆人的消失又难以解释,故此处人物关系可作不同分析,或是主仆二人前去与舟中二人相会,或是舟中一人即为主人,亦或是四人并无关联。

图四

图五

紧随中部树木延伸的姿态与远处山石推移的趋势,我们来到了画面的末端(图六)。该部分以大幅的留白和浅淡的水墨洇染来描绘水域,往远处看去,即形成了水天相接、界线不明的空濛之感。画家在构图时颇具匠心,先是以水域分流和山石之间的间隔划分出了各个层次,从而更好地向远处推进,同时以群鸟左右不同方向的飞翔趋势,使整个画面呈现出向左右两侧的动态延展。远山层次分明,画家先是在两块岸石之间架桥,既横跨了水域也推动了画面向远处的伸展。接着画家以曲折的山路引导观者到群山之中的城楼门处,在描绘城楼和木桥时,线条明显,与周边柔和朦胧的山水之景形成了鲜明的对比。在广阔的水域之中,再次出现了作者在卷首描绘的雁群(图七),虽仅是简略的几笔,甚至不细看就会忽略掉,但雁群在留白中的出现无疑成为了点睛之笔,并且在暗中成为了作者某种心境的反映和象征。在这一段渺远空旷的篇幅之中,不失画面构图的设计感、层次感和延展性。最后以近景收束全卷,山石呈弧形包围水域,树木姿态曲折,颇有老干虬枝之态。该构图收尾的方式不难让人联想到展子虔《游春图》画面的左上角,同样是以山石揽括水域,形成环抱之势。

图六

图七

在大致游览完整幅画的布局与内容之后,我们可以将目光放置于具体的景物上,细细感受作者作画的手法技巧。毋庸置疑,在整幅画面中,最引人注目的便是大块且层层叠叠的山体。总体观之,画面中间山体布局较为紧密,两侧山体层级明朗,山势大多蜿蜒曲折,但亦不乏直立而上者。山石绘法上,勾皴兼有,以皴法为主要的描绘手法,多湿笔皴擦,描摹出松软圆润的效果。画家运用皴法多样,以卷云皴较为典型突出(图八),同时兼有不大典型的披麻皴和部分小斧劈皴(或称马牙皴)(图九)。用笔上,以湿笔渲染氤氲为主,下笔较为轻盈,描绘出了雪后初霁时湿润沁人的感觉。长锋毛笔和短锋毛笔切换自然,笔锋粗细结合,形成了硬朗和柔和的巧妙融合,在山石和树木的描绘上体现得尤为明显。用墨上,墨色较为浅淡,山石阴影及树木枝叶处墨色较重,同时王诜独特的破墨法在该画作中亦有体现。具体可见山石描绘,轮廓周边向外洇染的痕迹,达到了线面结合、干湿对比的效果②杨娜.王诜《渔村小雪图》的画意蠡测[J].美苑,2011(06):78-83。用色上,王诜在山石顶部及树木冠盖上均使用了铅白粉上色(图十),以刻画出小雪覆盖的场面。在设色方面上,王诜承袭了李思训的特点,在山石上选取一块中心后,将白粉逐渐向四周洇染开来,呈现出自然减淡的渐变效果。

图八

图九

图十

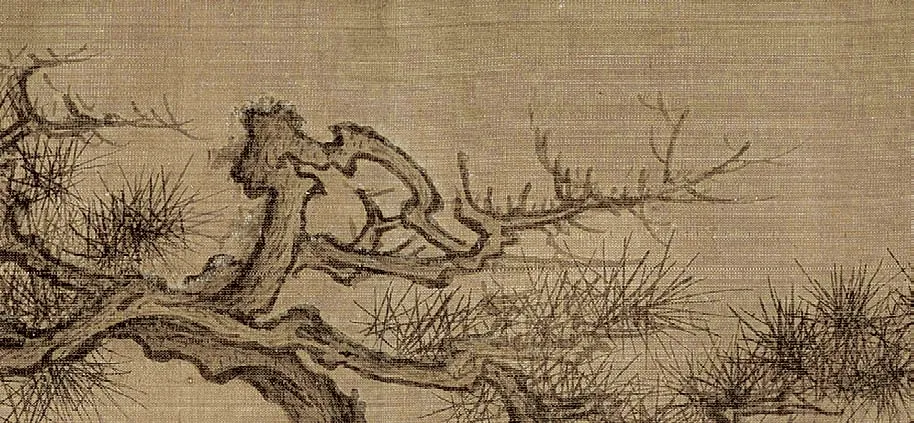

在树木的描绘上,画家多以中锋骨法勾勒,植被种类繁多,有杉树、枯木、柳树、芦苇等,粗略与细致的描绘相得益彰、层次鲜明。远处树木多以淡墨洇染,树冠茂密、枝干较细,画家特意晕染得较为模糊朦胧,增添了因为距离远近而出现视觉偏差的真实感。而近处的杉树则以细头毛笔勾勒,姿态挺拔。除此之外,中部巨石上的两株古树以及卷末处的枯树藤蔓更是刻画细致,盘龙卧节,有学者称传达出了“枯木龙吟”的禅意③杨娜.王诜《渔村小雪图》的画意蠡测[J].美苑,2011(06):78-83。在松树枝叶的绘制上,王诜师承李成“鹿角蟹爪”的形式(图十一)。与李成《晴峦萧寺图》相对比,可见王诜用墨更淡,笔触更为稀疏短小,呈现出王诜自己的特色。同时,王诜在绘画山石时多用卷云皴,亦在因卷云皴而闻名的郭熙的基础上有所发展。相比之下,王诜所绘的纹路较短,石块的平滑程度也远没有郭熙所绘的山石圆润,或许与墨色干湿及用笔方式有所关联。

图十一

回归到整幅画作本身,按照画面的层次从前至后推移的顺序,可以再将画面分成近、中、远三大部分。近景主要可分为渔村生活图景、圆润松软的巨石上两株松树旁曳斜出、收尾山石和枝干曲折的老树三幅画面。在近景的描绘上,作者用笔细腻,详略得当,且各个场景中间有留白作为分隔,使整幅画面自然有序,不显得过分拥挤或稀疏。视线继续向内递进,中景大致描绘了高士及其仆从在瀑布潺潺的山间行走的场景,以及水域空濛、水天不分的场面。中景作为承接近景和远景的关键部分,以大幅晕染形象地表现了云雾缭绕、湿气氤氲之感。最远处则为群山层叠、寒林杂生的远景,值得关注的是,就纵深方向而言,右侧群山明显较左侧远山更贴近观者方向,两山之间明显不一的层次,使整个画面更为丰富厚实。由内而外的观赏角度与从右至左的游览顺序两相配合,使整幅画作呈现出了空间充足的广度与深度。

王诜作为北宋画家,完美地在自己的画作中体现了时人所推崇的“诗画一体”概念。自然山水姿态松散而富有诗意,整体意境上氤氲朦胧、幽静迷茫。然而就算是在小雪这样一个特定情境之下,他也并没有将画作氛围局限在清冷这一单一特点上,而是在荒寒的感官体验中,以渔村生活巧妙地在画作中融入生意与活力,符合文人的审美意趣。值得一提的是,《渔村小雪图》作于作者被贬之后,清冷的环境氛围一定程度上是作者内心心灰意冷的体现。但是生活气息的流露或许同时传达了作者淡然处之的心态,渔民们“桃花源”般的生活也可能是作者归隐愿望的体现。

在画意传达上,我仍有一些疑惑,在此抛砖引玉,希望能引起大家的思考。查阅宋代寒林画,多以山水为主,而雁群并不是常见的题材内容,即使是作为点缀也很少出现在画面之中。而《渔村小雪图》中两次出现雁群,作者究竟想要借此传达出怎样的象征意义呢?结合雁在古代的意象角色来看,如“归”,在这幅画作中,作者指的是归隐还是对被贬后返乡归家的渴望呢?又或者,作者只是想借雁表达对美好品德的向往?同时,远方的城楼门也值得我们进一步思考和分析。线条直率的城楼门在朦胧的山水之景中(图十二),略有突兀,可以想见作者这一设置是有特殊含义的。城楼门后通向的未知世界究竟代表着什么,或许应结合作者个人经历相关记载进行深入研究。而在我看来,王诜的情感传达必然脱离不了画面整体萧疏苦寒之感,因此意象的选择应更倾向于其对脱离凡尘俗世的向往,对理想化生活的探寻,借此来排遣自己心中的郁结。

图十二

自此,《渔村小雪图》的介绍大体结束。我们可以看到,王诜在汲取前人长处的同时,发挥了其独特的风格和技巧,不仅将自然山水描绘得氛围十足、姿态柔美,将人物形象刻画得生动写实,而且还巧妙地传达出作者的意趣追求。也正因如此,《渔村小雪图》成为了北宋文人画的代表之一,并对后世文人画的发展产生了深远的影响。