苏州智能制造业专利情况对比分析及政策建议*

2021-08-01李文丽

李文丽

(苏州市职业大学管理学院,江苏 苏州 215104)

苏州作为全国工业强市,非常重视智能制造业发展,已基本形成了包含智能设计、智能生产等多个环节的智能制造体系。智能制造业是新一代信息技术与制造业的深度融合,专利能力决定智能制造产业发展核心竞争力[1],对制造业智能化发展具有支撑和引领作用。

1 苏州智能制造业专利情况对比分析

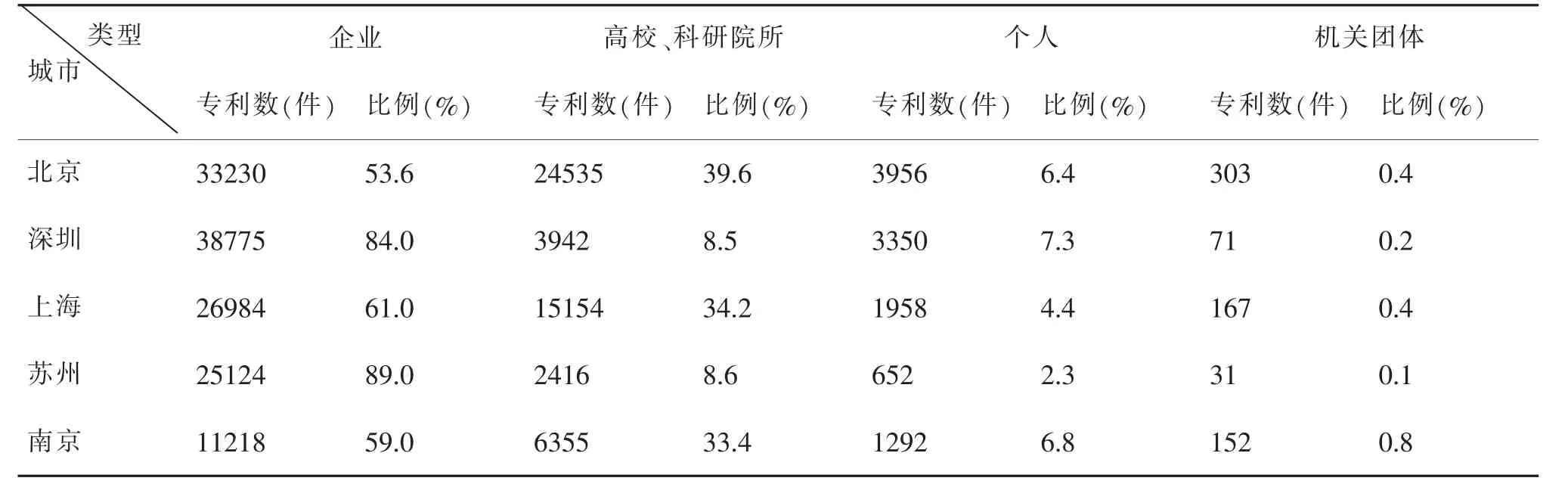

以专利创造为例进行研究,利用广东省知识产权公共信息综合服务平台进行相关信息检索,通过与北京、深圳、上海、南京对比分析,了解苏州智能制造业发展情况以及存在问题。搜索流程为:在线专利检索分析—专利数据库—战略新兴产业专利数据库—智能制造装备,分别以 “申请日=2010 to 2019 AND 地址=苏州”“申请日=2010 to 2019 AND 地址=北京”“申请日=2010 to 2019 AND 地址=深圳”“申请日=2010 to 2019 AND 地址=上海”“申请日=2010 to 2019 AND 地址=南京”进行二次检索,检索出上述5 个城市2010—2019 年智能装备产业专利数据(见表1)。

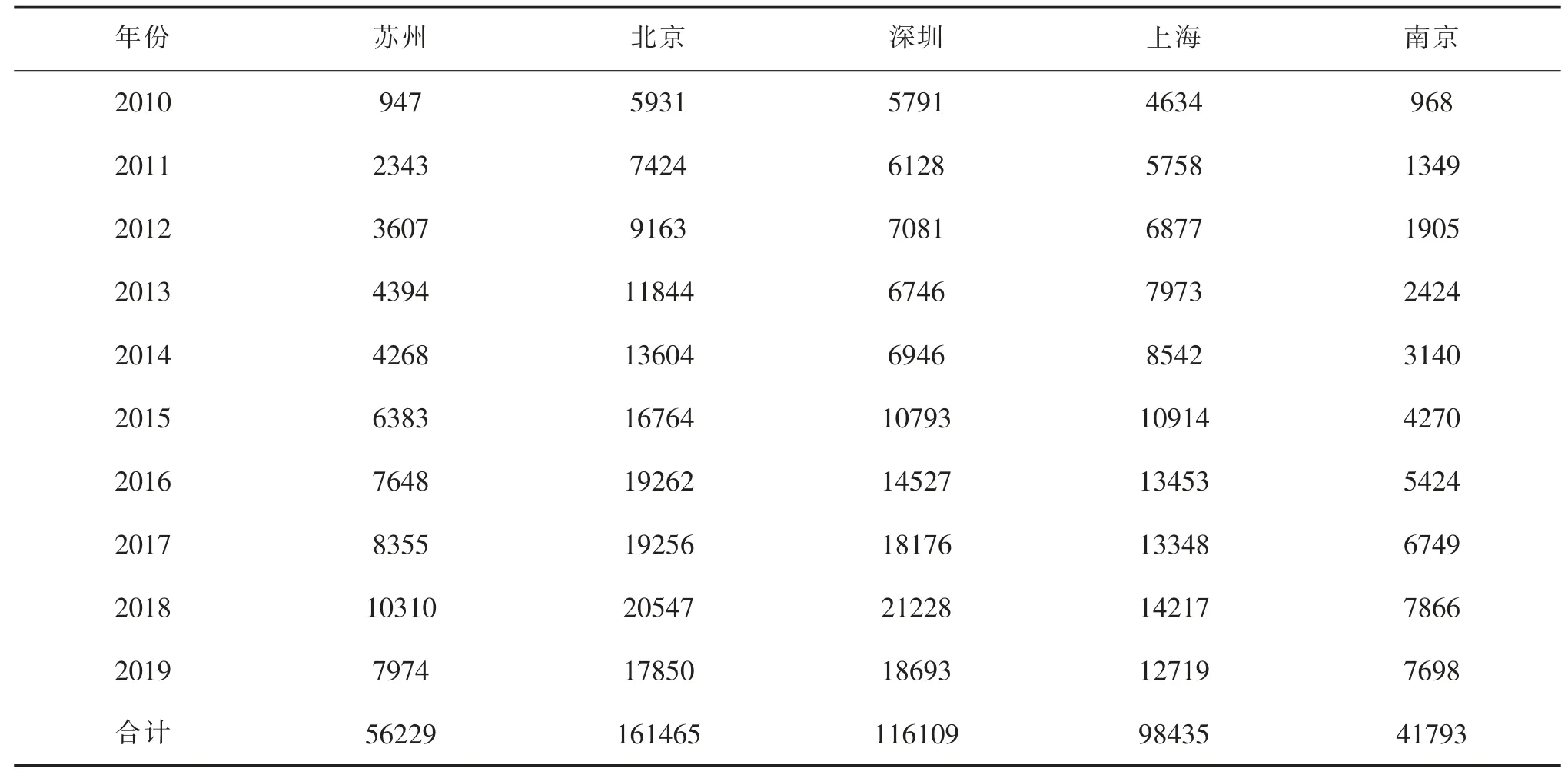

表1 5 个城市2010-2019 年专利数量(件)

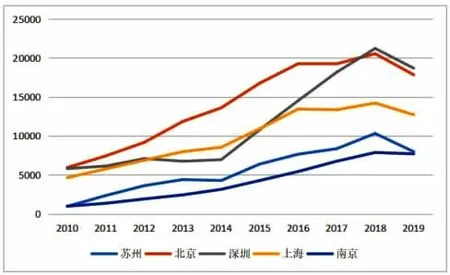

1)专利申请数量时序分析。见表1,5 个城市中2010-2019 年间专利总量排名依次为北京、深圳、上海、苏州、南京,在这5 个智能制造业发展较快的城市里,苏州排名第四。北京、深圳及上海的专利数量遥遥领先,苏州与其相比具有较大差距,占比仅为北京的35%,深圳的48%。从发展趋势上看(如图1所示),苏州智能制造专利10 年间总体呈现上升趋势,2018 年,5 个城市呈现一定程度回落,这与2016年国家出台政策系统推进智能制造业发展有关,专利数量迅速增长,紧接着进入平台期。从图1 可以看出,深圳经历2010-2014 年平稳发展期后,紧接着进入快速发展期,专利数量直追北京,2018-2019年已经超越北京,排名第一。其他四个城市在2010-2014 年发展速度相差不多,但2014 年后,苏州发展速度被深圳、北京、上海甩到后边,2016 年专利仅为深圳的39%。上述分析可以看出,北京、深圳、上海智能制造技术在全国居领先地位,从数量规模、增长趋势上苏州与其他三个城市都存在一定的差距。

图1 5 个城市2010-2019 年智能制造专利变化趋势图

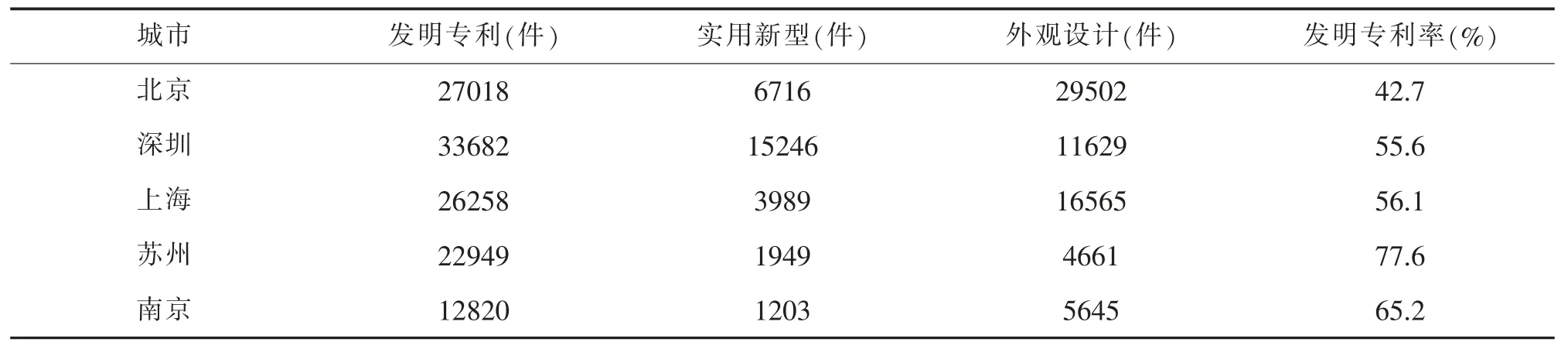

2)发明专利质量分析。中国专利分为三种类型,即发明专利、实用新型专利及外观设计。其中发明专利创新度最高,行政机构审核最为严格,覆盖面也很广。学者研究及实际应用中一般用发明专利数量来衡量专利质量。专利率是指发明专利占专利总数的比重,代表专利创新程度指标。见表2,发明专利总量深圳为33682 件,总量第一,苏州为22949件,比深圳少了10733 件。但从发明专利率看,苏州发明专利率为77.6%,排位第一,可以看出苏州近10年非常重视专利质量。

表2 城市发明专利率

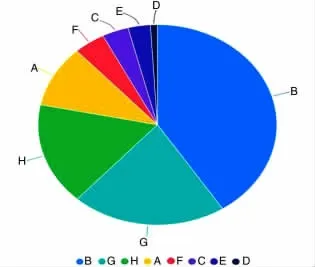

如图2 所示,2010-2019 年苏州授权发明专利技术分布为B(作业和运输)部、G(物理)部分类数量比较多,分别为2167 件和1109 件,H(电学)为876 件;F(机械工程)为225 件。体现智能制造核心关键技术的G 部和H 部专利还有很大上升空间。

图2 2010-2019 年苏州授权发明专利技术领域分布

3)专利申请机构类型分析。智能制造领域申请人按照企业、高校及科研院所、个人及机关团体四种类型来划分,对5 个城市的专利按照申请机构类型来归纳(见表3),5 个城市专利申请主体依次为企业、高校及科研院所、个人及机关团体,其中专利申请大户为企业,占比都超过了专利总数的50%以上,苏州企业占比最高达到了89%。企业是技术创新主体,便于技术产业化,一个区域如果产业化能力强,表明该区域企业技术转化率会很高,因此上述比较中可以反映出苏州在智能制造领域有着较好的技术产业化基础。从表3 可以看出,高校及科研院所专利占比排名分别为北京、上海、南京、苏州、深圳;苏州和深圳分别为8.6%和8.5%,明显落后与其他三个城市。这与苏州、深圳高校及科研院所少于其他3 个城市有关。

表3 专利申请类型

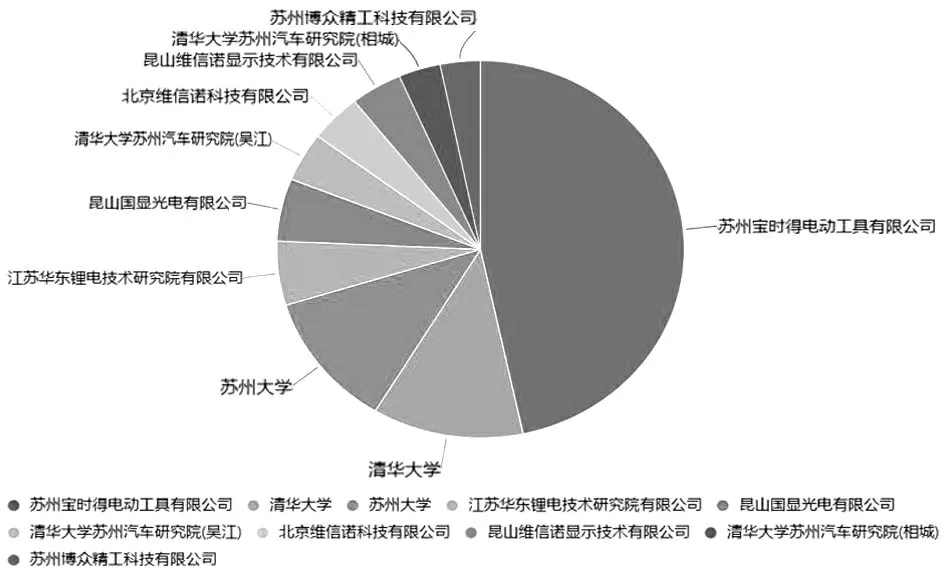

从2010-2019 年授权专利申请人来分析,10 年共授权专利4661 件,如图3 所示,苏州宝时得电动工具有限公司授权专利最多,接近半数,其次为清华大学、苏州大学。从授权主体看,近3/4 的专利集中在苏州宝时得电动工具有限公司、清华大学和苏州大学。

图3 2010-2019 苏州授权发明专利申请主体分布

2 苏州智能制造业专利技术存在问题分析

从上述分析可以看出,苏州智能制造业还处于技术成长期,近3 年专利活跃度达到47%,与深圳专利活跃度很接近。专利质量也有较大幅度提升,近10 年专利发明率高达77%多。苏州市政府、企业及相关主体非常重视智能制造产业发展,专利数量及质量都已经进入全国前列,但与北京、上海及深圳相比,苏州智能制造业在专利创造及管理等方面还存在一定问题。

1)专利技术分布不均衡。苏州智能制造专利技术创新主体集中分布于少数大型企业,从图3 可以看出,仅苏州宝时得电动工具有限公司专利授权数量差不多占据半壁江山。企业间技术差距很大,拥有自主知识产权中小制造企业很少。德国完善的技术创新体系也证实了中小企业技术创新重要性,大中小型企业技术重点有所差别,大型企业注重技术标准及整合技术资源,而很多“卡脖子技术”直接应用于在中小型企业。产业链角度看,只有大中小企协调配合,才能真正促进产业技术进步。苏州高校及科研院校技术创新成果不够显著,专利占比低于上海、北京等城市,产学研联合进行技术创新还没有体现出优势,多元主体协同创新技术体系还未成型。从图2 可以看出,苏州智能制造专利技术领域主要分布在装备制造、生产及运输方面,软服务、信息技术等涉及物理、电学的基础研究及关键技术方面的专利数量不多。说明在智能制造领域的核心技术及关键技术还不够领先。

2)专利技术优势不明显。深圳在5G 技术研发及应用取得了瞩目成绩,北京及上海在机器人、汽车及医疗设备等领域逐渐形成了技术重点及技术特色。德国、美国及日本等制造业强国也是经过长期技术累积,打造出某一领域企业技术优势,逐渐在国际市场上确立竞争地位。如西门子公司在计算机及医疗设施设备领域形成优势;艾默生家用电器的压缩机技术国际领先;松下锂电池技术实力很强。苏州制造业处于产业链低端企业较多;虽然合资企业及外资企业比较多,但随着外资企业撤资等情况的出现,对技术研发及技术扩散产生一定影响。苏州发明专利率高,但专利总数与北京、上海及深圳有一定差距,如图1 所示,尤其是2014 年以后,与深圳差距逐年拉大,从少数企业拥有专利技术看,还没有形成企业技术特色,苏州区域技术特色更不明显,产业链上下游企业没有在技术上形成协同联动效果。

3)产学研合作效果不显著。苏州10 年间,4000多件授权发明专利中,合作创新专利占比不足10%,合作方式主要以“企业+企业”合作居多,苏州宝时得电动工具有限公司660 件授权发明专利中只有50 件左右为合作研究成果。苏州大学171 件授权发明专利中,与企业合作申请的也不足10%。专利申请人中高校、科研机构与企业合作进行研究的专利技术明显低于北京、上海及南京等大城市。这与苏州高校数量少有关,但也从侧面反应出苏州产学研创新体系不够完善,产学研合作网络比较松散,合作主体单一、形式简单,合作机制有效性不明显等问题。

3 提高苏州智能制造业专利发展水平的政策建议

1)发挥国家制度优势,集聚优势资源,攻克技术难关。智能制造自主研发投入大,技术系统性、复杂性强,对科技网络嵌入率及贡献率要求高[2]。因此,单一主体很难依靠自身资源独立完成技术创新。苏州高端技术创新资源比较匮乏,因此需要发挥政府制度优势,围绕制造业核心技术,集聚全市、全国乃至全球的优势创新资源,攻克发展智能制造产业需要的关键技术,降低“关键技术断供”风险。结合苏州市科技工作情况,需要重点抓住三方面工作:第一,强化科技工作联动机制。坚决贯彻国家及江苏省科技战略部署,按照苏州产业发展规划,制定纵向从国家、省到苏州市;横向从政府、高校及科研院所到企业联动的工作机制,避免高校有技术、企业无产品,或者政府部门职能工作重复、碎片化等情况。对联动工作要加强制度监督和激励,以技术产业化、技术对经济贡献度为目标整体考核联动工作绩效。第二,提高科技资源使用效率。不同层次科技资源拥有主体,工作重心不同,工作要求及任务目标也要不同,不能一刀切。以高校为例,双一流大学科研基础雄厚,应该引导其与龙头企业联合对重大需求项目或关键技术进行攻关;第三,引培国际高端科技人才。人才是科技创新最活跃、最关键要素。坚持高校与学校“双主体”人才培养机制,加大高端人才引进和激励力度,为优秀人才创造优越创新环境。

2)利用区块链技术,打造产学研合作平台,加速技术转化。从以上分析中看出,苏州产学研合作效果不理想,根本原因之一是不同主体间信息不对称导致信任问题、合作问题以及供需不匹配等问题。区块链技术是一种去中心化的、由各节点参与的分布式数据库系统,具有去中心化、去信任化、不可篡改及匿名性等特点[3]。基于区块链技术,充分利用好激励机制、共识机制及信任机制,消除信息壁垒、合作壁垒,打造企业、高校及科研机构、知识产权管理部门、工商税务、银行等多主体参与的集技术创新、转化及应用于一体的产学院合作平台。另外,产学研合作中要做好知识产权保护工作,尤其对于高端技术,从技术创意到技术研发直至产业化过程中的智力成果都应该得到充分保护,从法制层面减少技术专利化时间,这样才有利于知识分享及技术扩散。积极培育具有国际视野、懂法律、懂技术及懂管理的高端知识产权经纪人及知识产权服务机构,为产学研合作架起桥梁。最后,产学研合作中要以技术转化为重要目标,技术供给方、技术转化方及技术应用方协同合作,避免“有技术、没产品;有产品,没产业”现象,杜绝科研资源浪费。

3)强化信息化服务,多元主体协同联动,融入国际技术网络。全面布局智能制造产业技术,从国际竞争战略高度,通过互联网、区块链等信息化手段,打破各种有形无形阻隔,加速技术创新要素流动。第一,强化技术市场化服务,构建针对智能制造专利技术的信息平台,促进专利技术交易与成果转化。提高技术供给端质量同时,也要深度挖掘客户的技术需求,旺盛技术需求端能够拉动技术在更高层面创新,从创意、技术到转化应用形成良性互动。第二,根据智能制造技术特点,结合不同创新主体技术能力,大中小微企业各自发挥所处,产业链上下游联动创新,鼓励跨区域、跨组织边界优化科技资源配置。第三,利用长三角一体化政策优势,构建合作项目、搭建合作平台,主动嵌入国际创新网络,掌握最优势创新资源,逐渐向网络核心位置靠近,打造苏州智能制造技术优势和技术特色。从资金、高端人才、管理等方面进行全面信息化建设,形成多主体参与的成熟技术创新体系。

当今世界正经历百年未有大变局,加快智能制造技术创新是苏州市构建新发展格局需要,是推动苏州市制造业高质量发展需要。要从产业链上下游协同创新、激发中小微企业创新合力、充分嵌入全球创新网络、集聚优势资源等方面,解决制约智能制造业技术创新存在的关键问题,提高核心技术攻关能力及技术转化能力,打造苏州制造业新高地。