早期微生态肠内营养支持在食管癌术后患者快速康复中的应用

2021-07-30王玉宇蒋春霞曹晓东

王玉宇,蒋春霞,李 丽,曹晓东

(南京医科大学附属无锡人民医院 1.胸外科;2.护理部,江苏 无锡 214000)

食管癌是常见的恶性消化道肿瘤之一,以手术为主的综合治疗为常用治疗手段[1]。患者因癌肿的慢性消耗,手术的应激和创伤,均导致术后需要有效的营养支持途径恢复机体营养状态。欧洲和美国肠外肠内营养学会均推荐患者入院24~48 h内开始肠内营养(enteral nutrition,EN)[2-3],欧洲重症监护医学会危重症患者早期肠内营养临床实践指南中也指出,对于接受胃肠道手术的患者,建议早期使用肠内营养[4],故有效改善术后的胃肠功能对临床预后具有重要意义。本研究将益生菌联合早期肠内营养应用于食管癌术后患者,探讨其疗效,以期为食管癌患者的临床护理提供新思路。

1 资料和方法

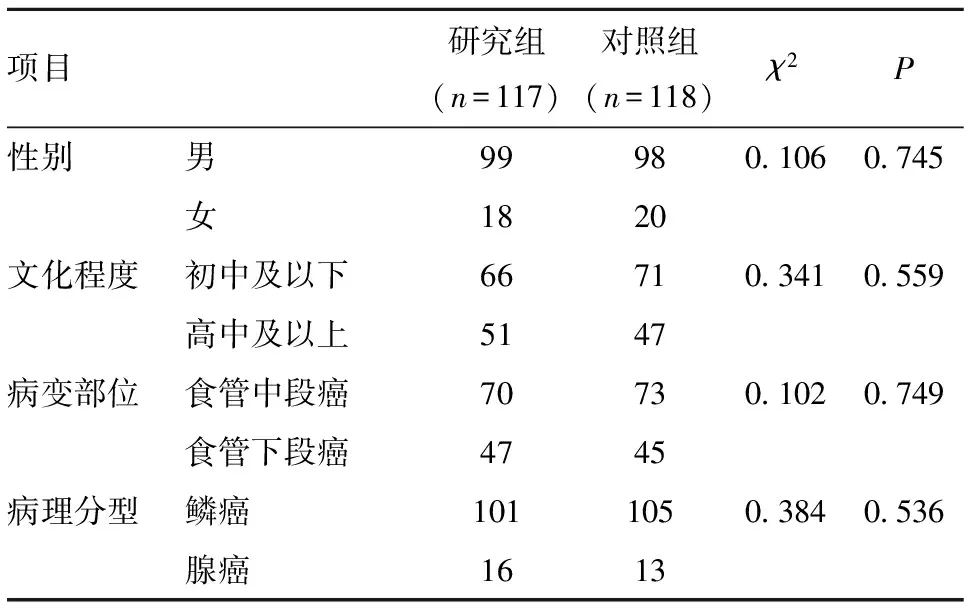

1.1 一般资料 将2017年5月~2019年11月收治的235例食管癌手术患者作为研究对象,纳入标准:①符合食管癌诊断,均在胸腹腔镜联合下行食管癌切除术;②手术病例资料完整,签署知情同意书。排除标准:①有活动性出血、肠梗阻、吻合口瘘等严重并发症者;②认知能力障碍者。其中男197例,女38例,年龄44~79岁,平均(65.23±6.92)岁。随机分成研究组(117例)和对照组(118例)。两组患者性别、年龄、文化程度、病变部位、病理分型等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 235例食管癌患者一般资料情况

1.2 研究方法

1.2.1 两组均采用食道癌术后综合护理干预,肠内营养支持治疗方案为:第1天应用肠内营养液为0.9%氯化钠250 mL+10%氯化钠20 mL+10%氯化钾10 mL,帮助患者胃肠道的适应及过渡,第2天正式应用复方营养混悬液制剂,开始输注量为患者所需量的1/4,依据患者耐受的状况,每日以1/4的肠内营养输注量递增至全量1500 mL。输注速度从30 mL/h开始,视患者胃肠道的反应,每4 h增加10 mL,最高增加到100 mL/h。每日营养液输注完毕后再使用0.9%氯化钠250 mL+10%氯化钠20 mL+10%氯化钾10 mL补充电解质和液体,其余不足部分遵医嘱经深静脉途径补充。

1.2.2 研究组行早期肠内营养联合肠道益生菌支持治疗,根据患者耐受情况,决定开始使用时机。本组最早术后20 h开始使用,同时联合肠道益生菌改善微生态环境,选用枯草杆菌二联活菌自营养管注入,每日3次,每次0.5 g。对照组术后行常规营养支持,待胃肠蠕动恢复肛门排气后开始应用。

1.2.3 综合护理干预措施 ①心理支持:重视与患者及家属建立良好医患关系的重要性,能敏锐察觉患者的负性情绪,给予适当的鼓励与支持,使患者能得到及时有效的心理和生命能量。②基础护理干预:术后协助患者取舒适半卧位,可利于胸液的引流并防止营养液的反流;每天早晚2次口腔护理,鼻腔用温水棉签擦洗,必要时运用药膏保护鼻腔黏膜。③肠内营养液的维护:依据患者及家属文化水平和接受能力,给予营养知识宣教;营养液的输注均结合患者术后的个体差异,营养科医师的专业指导以及临床医师的医嘱;营养液均现配现用,配液及输注过程严格按照无菌操作要求进行,在24 h内使用完毕。④肠内营养管的维护:妥善固定营养管,为保持营养管的通畅,肠内营养液每次输注前后均予冲洗管道(持续输注4 h需冲管1次)。⑤肠内营养液的输注:根据术后患者个体的耐受性,遵循从慢到快、从少到多、从稀到稠“循序渐进”的原则。⑥肠内营养并发症的预防:每班护士关注患者管道的在位通畅及胃内残留量,配合使用恒温电加热器以保持稳定的营养液温度。

1.3 监测指标 比较两组患者肠内营养支持治疗后白蛋白、总蛋白、白细胞(WBC)、C-反应蛋白(CRP)水平的变化。观察术后胃肠道的耐受情况,记录肛门恢复排气、排便时间,以及两组患者术后胃管、营养管、胸管、纵隔和腹腔引流管的留置时间和住院时间。

2 结果

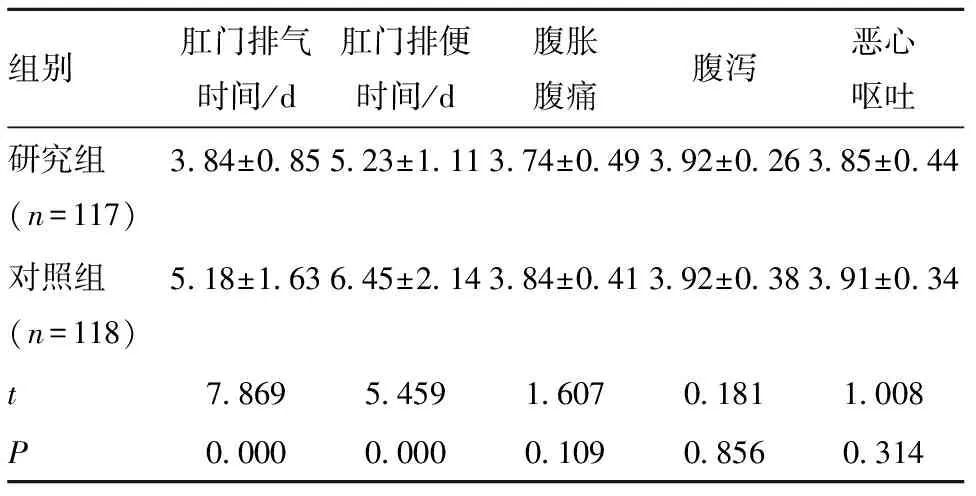

2.1 两组患者术后临床症状的比较 两组患者均治愈出院,研究组术后恢复肛门排气、排便时间均较对照组缩短(P<0.01);两组术后消化道不良反应的差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者术后临床症状的观察比较

2.2 两组患者术后各管道留置时间和住院时间比较 研究组术后胃管、胸管和腹腔引流管留置时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01);对照组住院时间长于研究组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术后各管道留置时间及住院时间的比较

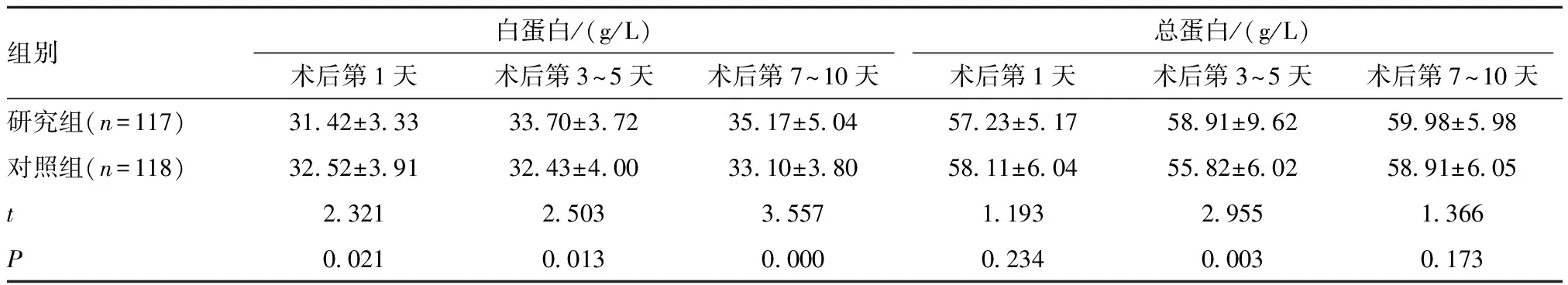

2.3 患者术后各时段白蛋白、总蛋白比较 研究组术后第1天、3~5天、7~10天的白蛋白和术后第3~5天的总蛋白较对照组差异有统计学意义(P<0.05)。但两组患者术后第1天、7~10天的总蛋白比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者术后各时段白蛋白、总蛋白比较

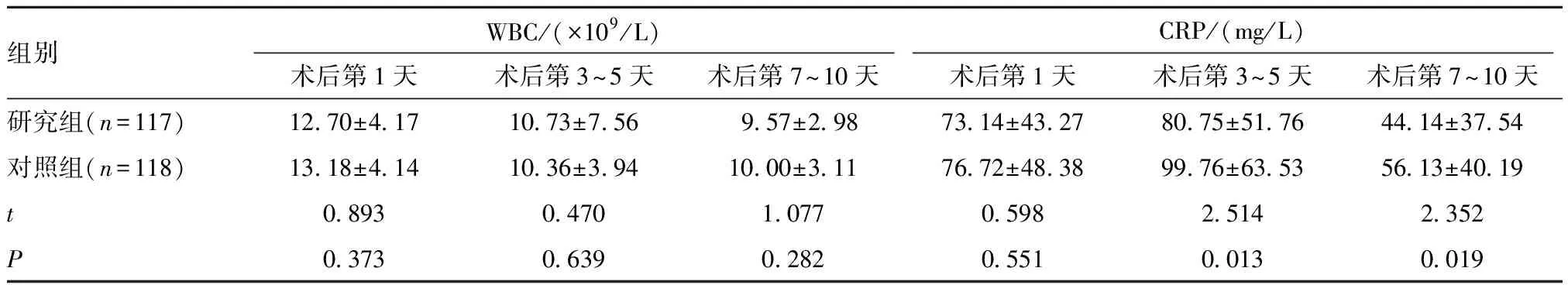

2.4 患者术后WBC、CRP水平比较 两组术后第1天、3~5天、7~10天WBC和术后第1天CRP水平差异无统计学意义(P>0.05),但术后第3~5天、7~10天CRP水平经不同时机肠内营养支持治疗后研究组较对照组降低(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者术后WBC、CRP水平比较

3 讨论

3.1 早期微生态肠内营养的循证依据 已有研究证实早期肠内营养丰富,更符合患者术后生理过程,使患者消化道出现正反馈效应[5]。2013年加拿大危重症患者营养支持指南和2017年欧洲重症监护医学会重症患者早期肠内营养指南[6-7]共同推荐了综合临床干预措施来重建或维持胃肠道功能,强调在肠内营养支持中,考虑一些特殊营养成分的添加,如膳食纤维与益生菌的添加(即微生态肠内营养),可以更好地维持胃肠道黏膜微生物、机械与免疫屏障。本研究的喂养策略、治疗手段均符合指南推荐范畴。

3.2 早期微生态肠内营养的安全性 食管癌术后的留置管道是患者的生命通道,本研究结果表明食管癌术后早期实施微生态肠内营养,联合肠道益生菌应用是安全可行且行之有效的。Jonkers等[8]研究认为,通过益生菌进行可能的调节,对于人类宿主肠上皮的屏障功能,先天和适应性免疫系统方面起到了重要的作用。

3.3 早期微生态肠内营养与术后常见肠道并发症的关系 患者术后出现恶心呕吐、腹胀腹痛、腹泻是肠内营养最常见的并发症,其发生可能与营养液浓度、速度和温度有关[9]。本研究两组患者应用肠内营养后少数患者出现了不同程度的腹胀或恶心呕吐,甚至腹泻现象,经调整输注速度、浓度及患者体位后,上述消化道不适症状均得到缓解,未见其他不良反应。肠内营养的应用需医护、患者本人及陪护人员三方面的协调与合作,最大化地减少术后消化道并发症的发生。

3.4 早期运用微生态肠内营养的机制与疗效 食管癌因手术创伤大,患者术后需饮食控制的特殊性,术后的营养支持治疗就显得尤为重要。联合运用益生菌可黏附于肠道微绒毛的刷状缘和黏膜层,减少肠蠕动的冲刷作用,对促进黏膜的修复及免疫调节方面都很重要[10-11]。早期微生物肠内营养支持可以更好地保障患者术后营养代谢的平衡和快速康复。

我们应持严谨的循证医学的理念指导临床工作,综合判断指南推荐意见和各权威研究分析结果,结合患者个体化的心理生理需求,权衡利弊做出最优化的临床营养支持治疗决策,以促进患者术后快速康复。