历史上的水利专家——汤绍恩

2021-07-30汪毅

汪 毅

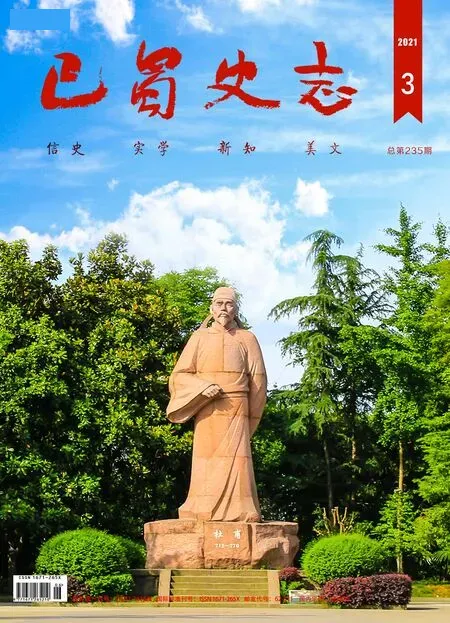

绍兴治水广场上的汤绍恩雕像

汤 绍恩(1499—1595),字汝承,号笃斋,别号方伯,谥号“灵济”,四川安岳人。明嘉靖五年(1526)丙戌科进士,嘉靖十四至十九年(1535—1540)任绍兴府知府,官终山东右布政使,被清朝康熙、乾隆、咸丰、同治四代皇帝敕赐。他是明代进入《明史·循吏传》唯一的四川人,也是明代绍兴一部断代史的“封面人物”。

作为中国古代治水杰出人物,汤绍恩有“浙江李冰”“绍兴恩公”之誉。所主持兴建的三江闸(亦名三江应宿闸),使江海两分,系古代治水“节江治海”实践的典范,创造了中国古代水利奇迹。

该闸为砌石重力,强调闸体砌筑和开闭的科技性,突破前贤的传统水利工程技术,是我国唯一以星宿名称命名的大型挡潮排水闸,也是“现存我国古代最大的水闸工程”暨世界上最早的水利工程之一,又是创造性的水利科技杰作,即通过特殊水文设施——“五行”水则碑来实现定量调度水资源;代表“我国传统水利工程建筑科技和管理的最高水平”,领先世界300 多年,在中国水利史乃至世界水利史上有着重大影响。该闸以“二十八顺天应宿”及调度水的“五行”水则碑为创意,具有震古烁今的想象力,不仅是中国古代水利工程的绝唱,且符合世界文化遗产项目申报关于“代表一种独特的艺术成就、一种创造性的天才杰作”标准。

除兴建三江闸,汤绍恩还主持海塘修筑、新塘开掘、鉴湖改造、绩堰恢复、纤道维建、航道疏通等水利工程,首次完整地实现绍兴古代水利工程“拒潮、抗旱、排涝、灌溉、供淡、交通”六位一体的功能体系,造福绍兴约450 年,与绍兴目前拥有的关于水和水城文化的种种殊荣息息相关。就绍兴数千年的水利史而言,汤绍恩既是大禹治水精神最具代表性的传承者,又是继大禹之后古代治水建立功勋的集大成者,享有“公缵禹功”“功全禹迹”“禹稷同功”“缵禹之绪”“智侔神禹”“洞开缵禹绪”“功垂禹绩侔”“一方之神禹”“公之恩泽,洵不在禹下”等盛誉。

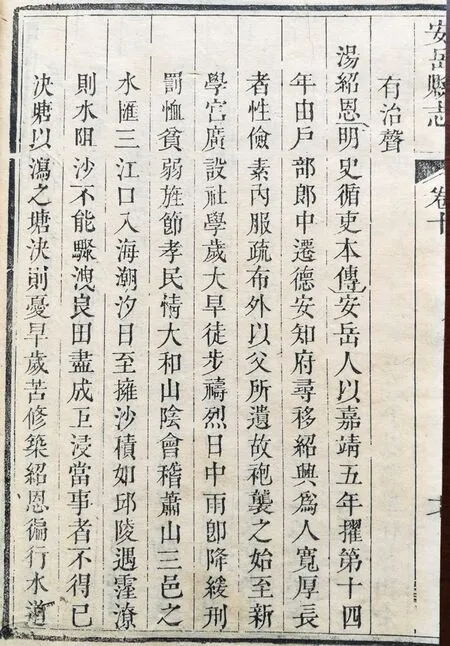

汤绍恩作为一代治水、兴水代表人物,其传除载入《明史》,还载入清嘉庆《重修一统志》和《续修四库全书·史部·地理类》《四部丛刊(续编本)》《四部丛刊(增补版)》等国家文档,甚至还频繁走进古今四川、浙江两地的史书和志书中(达数十种),这在地方志和地方史中较为罕见,足见历来史学家和方志学家对他的充分肯定。

科学治水 三江砥柱

浙江绍兴河道密布、湖泊众多,有“水乡泽国”之称。据资料显示,东汉顺帝永和五年(140),太守马臻(88—141)在这里率民众围筑大型蓄水工程。水生万物,但不乏利与害的两重性,诚如司马迁在《史记·河渠书》中曾言:“甚哉!水之为利害也。”至南宋时,绍兴鉴湖逐渐湮废,导致河网蓄池失调,江水借道入海,潮汐横入,水患、旱灾频发,坊间“民苦为壑”,形势十分严峻。

为减轻水、旱两灾,南宋及明以来,绍兴历任地方官为此作出不同程度努力,或疏掘淤塞以畅水道,或修筑海塘以御海潮内侵,或整治平原河网以增加调蓄能力,或建诸闸以宣泄内涝,或筑麻溪坝使浦阳江复归故道。这些举措虽缓解了平原地区的旱、涝灾害,但囿于平原河网的自蓄能力,雨涝后晴则旱的问题并没有根治。

如果说马臻治水功绩主要在于培固、增补、连接、围筑封闭以前的堤塘,以形成后来的“鉴湖”,那么距其后约1400 年的汤绍恩治水功绩主要却是节江治海、建闸筑塘、改造南塘(即改造鉴湖水系,使之为水道通衢)、修建纤道。两相比较,汤绍恩的“节江治海”工程难度更大,在中外水利史上更具特色和影响。

中国南方水系发达、水网密布,常见的水利工程类型有围堤、建库、筑堰、挖塘、凿湖、治河、修渠、疏浚水道等,唯独修筑大型节江治海闸凤毛麟角。相较而言,节江治海闸的难度更高,特别是三江应宿闸这样的大型挡潮排水闸;因它一方面要节江,另一方面要治海,构成治理对象的两个方面。而这个“难”的攻克,恰恰体现了三江闸的科学性、创造性及其特色、意义、价值和影响。

明嘉靖十四年(1535),汤绍恩由南京户部郎中升任德安知府,旋即迁任绍兴府知府。此迁任,暗合汤绍恩名和字的故事,注定他的人生大写“有恩于绍”,成就他人生价值的最高值。

对于大禹治水,汤绍恩早就耳熟能详,充满崇敬之情。走马上任绍兴府知府后,虽面临百废待兴的局面,但他第一件事便是拜谒禹庙,以祈治水解民苦之愿。在禹庙环视过程中,他与大禹心有灵犀,甚至认为禹庙的承梁斗拱等建筑是梦中的“故识”。汤绍恩还认为,水的使者像教导大禹一样也教导了他,具有相同的汤汤水命和使一方安澜的担当。

“善治国者,必重水利”。作为守土有责的知府汤绍恩,虽非水利科班出身,亦非朝廷专司水利命官,但在惠政一方时,他不仅谒禹庙、诗马臻,受大禹、马臻、戴琥等先贤治水的影响,体现治水的自我实现;且不乏远见卓识,谙熟治越首策——“治郡先治水”的道理,努力把握“水利是农业的命脉”这个关键。在汤绍恩的治水理念和治水体系中,不乏对先贤管仲水利思想较为深刻的参悟,无论是治郡与治水,还是有关水的行政管理、水的哲学思考等方面。

三江闸今貌

水兴则邦兴,水安则民安。为治水患,汤绍恩肩负汤汤水命,以一颗“至诚”之心,体察民情,总结前人的经验和教训。在广泛征求民众意见的基础上,他循迹各路水道,实地考察,发现大运河绍兴段境内河道密布、湖泊众多;特别是三江口,海潮汐造成海水倒灌,不仅恶化水质,且沙积如丘。如此循环往复,遇雨阻道,水溢四方,致使萧(山)绍(兴)一带平原,每次暴雨后水势就会猛涨;而当年马臻主持兴建的围湖水利工程和唐宋时期分别增修的海塘及涵闸几乎失去作用,不能迅速排泄,致使房屋坍塌、平原良田淹没、土地被海水盐化而导致土质改变。在此困局之下,人们别无良策,只得决塘放水以解燃眉之急。当水患平息后,人们忧虑旱情又不得不重筑水塘蓄水。如此循环往复的决塘、筑塘,劳民伤财,使萧绍平原旱、涝、潮“三灾”日益加剧,老百姓苦不堪言。

在调研中,汤绍恩还发现一个普遍规律:凡水入海,必将通潮。而当地的三江涌潮系钱塘江涌潮的一部分,其势非同寻常,后浪前拥,浪高达十几丈。当目睹海潮之患及“滔天浊浪排空来,翻江倒海山可摧”的潮势时,汤绍恩不禁由衷发出“吾何忍二十年后,见百姓为鱼鳖也”的感慨。如此险情,坚定了汤绍恩的认知,即只有修筑大型挡潮排水闸,才能使江海两分,一方面抵御海潮侵袭,另一方面调蓄淡水,进而从源头上找到解决控制绍兴水利枢纽的钥匙,以解救百姓于水患之中。

三江闸水利工程浩大,始建于明嘉靖十五年(1536)秋七月,历时半年,于1537年竣工。工程实施中,汤绍恩率领其团队,分工担责,采取人海战术,集结上千名石工,动员数万名民工,甚至押解监狱犯人服工。为弥补建闸经费之不足,汤绍恩捐出俸禄的主要部分,过着素食素服的生活,甚至不惜陈情上方拨款建闸。汤绍恩擅长书法,还以书法这种特殊方式募集建闸资金。

这类故事在绍兴坊间多有流传,甚至至今在绍兴运河园中,还能见到他应出资建闸的皇室移民要求题写的“南渡世家”匾额。凡此种种,传递了汤绍恩坚持三江闸民生项目“民为贵”的信息。对汤绍恩利在民间、福在百姓的举措,张文渊在《汤公治水利民碑》中说,汤绍恩使百姓“耕始有秋,饥始有得,行始贻舟,眠始贴席”;而百姓对他的认同更是:“此劳此功,承自开辟;此德此恩,垂于罔极。”

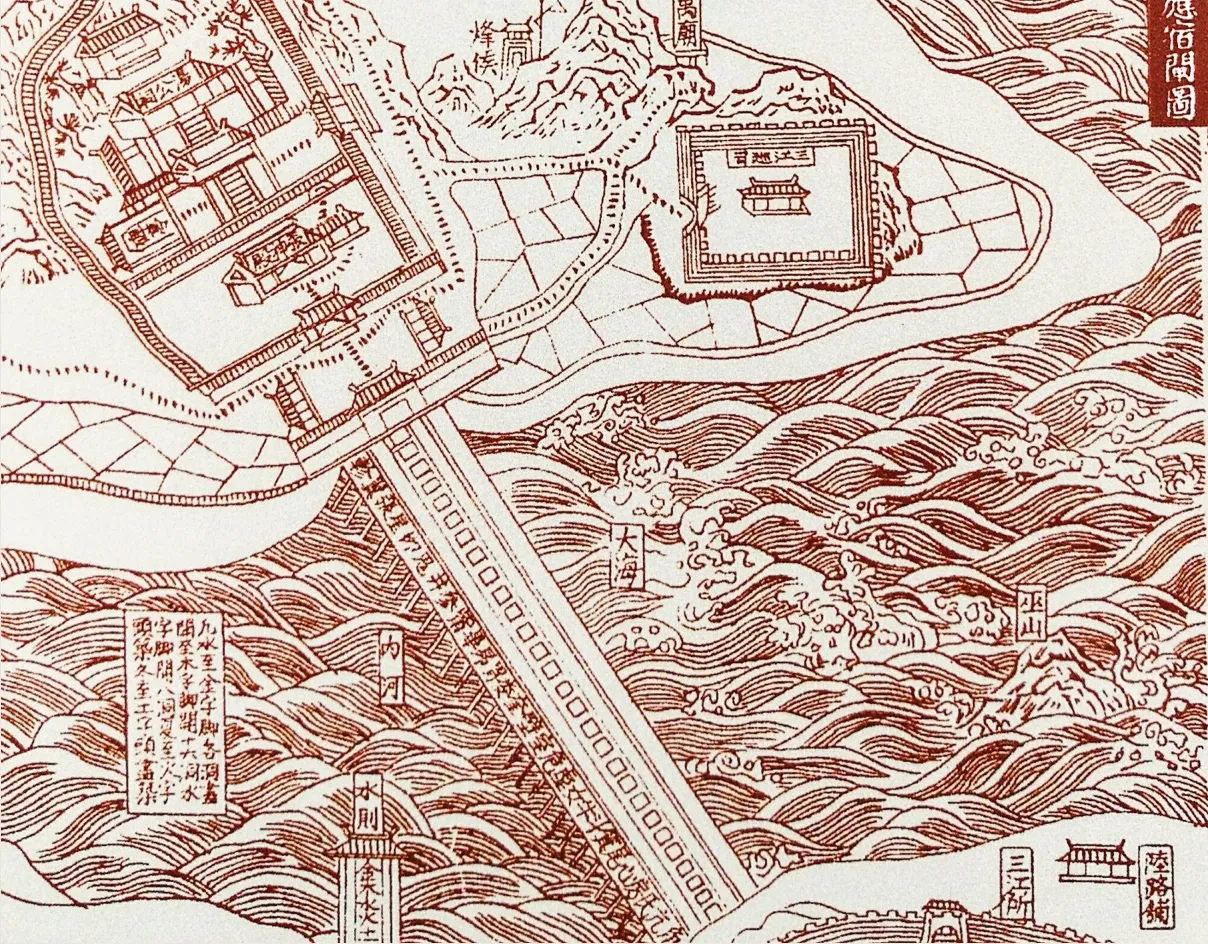

建成后的三江应宿闸,全长103.15米,闸高5—7米不等,闸孔3.4—5.14 米不等。闸面为桥,宽9.16米,可供行人和车马通行。桥孔28个,以应星宿数,名称按四方七宿排列,分别为“角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虚、危、室、壁、奎、娄、胃、昴、毕、觜、参、井、鬼、柳、星、张、翼、轸”28 个字,体现汤绍恩的奇思妙想和非凡的科技创新能力。据《郡守汤公新建塘闸实迹》载,原规划建桥孔为36个(从汤绍恩擅长星宿之术角度分析,这或许是他当时拟对应道家北斗丛星中的三十六天罡星),后因战线过长便削减为30 个。但未想到30 孔的闸,潮浪依然对它有微微影响。为解决闸身振动频率这个物理学问题,汤绍恩命人填去2 孔,对应二十八星宿之后,闸桥便出现奇迹——“屹然不动”。这与其说是神奇,不如说是科学。因为星宿与天体有关,即中国古代将黄道和赤道附近的天区划分为28个区域,根据二十八星宿出现的情形,分为青龙、白虎、朱雀、玄武四象。汤绍恩把闸桥孔的地理“五行”(金、木、水、火、土)与天体的二十八星宿成功结合,表达对创意理想的追求,体现上应天体、下应地理的天时地利观,具有前无古人、后无来者的想象力,是中国古代水利工程的绝唱。在具体贯穿“人和”的实现过程中,将星宿与建闸结合,体现天、地、人、水四位一体的相互关联,传达其朴素的哲学思想,折射出中国传统文化的魅力。

三江闸为砌石重力闸坝工程。在修建过程中,闸墩石的置放颇具难度,因为石层高达12 层,每层巨石重达两三吨。在没有起重机的时代,其垒筑需要科技智慧。据资料记载,为解决这道难题,汤绍恩采取层层为筑的办法,即每修一层,便垒筑高于墩石的土台。墩石越高则垒土面积越大,甚至到后来只能把石头从土堆中拖拽上去,直到闸墩高度,再掘去垒土。由此可见,三江闸工程量之大、修建智慧之高。三江闸的成功,使江海两分,标志着该地全局性水系再次调整完成,具有划时代的水利工程意义——在钢筋混凝土工程问世之前,三江闸的砌石重力闸坝技术领先世界。

为截流断水,确保闸堤基稳固,汤绍恩采取“令石与石牝牡相衔,胶以灰秣,底措于石,凿榫于活石上,相与维系,灌以生铁”的筑法,保证了工程的百年大计。此筑法精绝,毫不逊色西方建筑,且领先其300 多年。对此,在1933 年1 月重修三江闸所镌刻的《三江闸碑记》中,时任浙江省建设厅厅长曾养甫这样高度评价:“挽近西土工程,共夸精绝。以此方知殊无逊色,而远在数百年前有兹伟划,尤足钦矣!”

在兴建三江闸初期,基础工程一度被海潮冲垮。其情景惨不忍睹,不仅使“役夫皆哭”,而且让官绅非议声四起,甚至令汤绍恩在祈祷海神时不禁慷慨悲壮:如果再溃堤坝,便投江以身殉职。精诚所至,金石为开。正是汤绍恩这种“至诚”以及精神、意志、人格、智慧与科学设计施工的使然,一方面使他圆了“治水梦”,实现了崇高的民本理想;另一方面验证了“恩在吾绍”的宿命(亦可理解为一种必然),使三江闸最终成为中国古代大型挡潮排水闸的问鼎之作,让绍兴人民世世代代视之为“恩公”、奉之为神明,并以他的姓氏命名“汤公大桥”“汤公大道”“汤公社区”等。

《三江应宿闸图》(载明万历《绍兴府志》)。该闸首次把江海两分,创造了中国古代水利工程奇迹

志书中的三江应宿闸(载清嘉庆《山阴县志》)

系统工程 厥功至伟

在汤绍恩的水利布局中,三江水利是一个系统工程。三江应宿闸主体工程竣工之后,民心大振,影响四方。为完善闸塘配套,汤绍恩一鼓作气,除完成新塘长200 余丈、宽20 余丈的河道改造工程,还率领百姓于次年春三月开工,在5个月时间里,修筑了长400余丈(折长1332 米)、宽40 余丈(折长133.2 米)的海塘。该段海塘,构成绍兴海塘的一部分,有“海上长城”之誉,具有独特的文化内涵。1989 年,绍兴海塘被浙江省人民政府公布为省级文物保护单位。

修筑海塘的目的,在于与三江闸配套,以阻挡汹涌澎湃的海潮冲击。建闸不易,筑塘亦艰,甚至挑战难度不亚于建闸。顾名思义,海塘筑于闸外海中。筑海塘,塘脚(根基)至关重要,是防止海塘坍塌倾覆的关键。因水深、潮汐冲击速度快,加之最初筑在海鳅穴居上等原因,致使筑海塘6 次溃塌,即“初筑时,随筑随溃”,不仅让汤绍恩呕心沥血,也使他莫名恐惧,甚至风声鹤唳、草木皆兵。

为科学地分削水势,以防备大闸万一崩溃带来水患,明嘉靖十七年(1538),汤绍恩还在三江闸与海塘之间修建平水、泾溇、撞塘小闸,以作拱卫。同时,这组小闸与主体闸——三江应宿闸相互配套,成呼应之势,共同组成外可挡海潮、内可自如蓄放水的三江闸水利体系,开创了绍兴河网密布的新格局,使泄水流域达1520 平方公里,化泽国为膏腴之地,福祉人口100 余万,圆了绍兴人的千里沃野梦。时任总督两广军务的陶谐应绍兴府吏胥(府衙掌管文秘的官员)之请,在所撰《塘闸碑记》中道:“渐得良田百万余亩。”毛奇龄在《绍兴府知府汤公传》中道:“阅一年功成,共得良田一百万亩,渔盐斥卤、桑竹场叕,亦不下八十万亩。而绍兴府于是称大府,沃野千里,绍恩之力也。”

完成三江闸水利体系后,汤绍恩因势利导、循序渐进,继续率领百姓描绘绍兴水利蓝图,营造新型水环境。据明万历《绍兴府志·水利志(二)》记载,在明嘉靖十七年(1538)时,汤绍恩主持改造地跨山阴、会稽两县,因年久失修而导致功能式微的官塘(在山阴部分称之为“南塘”,均为古鉴湖范畴,为东汉马臻所筑),即“改筑水浒,东西横亘百余里,遂为通衢”,使东西横亘百余里的内河水道交通形成“以船为车,以楫为马”的新格局,并使灌溉、供淡、航运、渔业及沿水畔的种植皆遂从人愿,让古鉴湖重放异彩。

闸(大小闸)、塘、浒三位一体配套及功能的进一步综合凸显,堪称绍兴古代水环境改造的集大成,取而代之鉴湖水系,构成运河水系中相对独立的绍兴城河体系,体现了汤绍恩科学治水、兴水的大思维、大智慧、大视野、大格局、大手笔以及那个时代“治水兴水”理念,弥足珍贵,厥功至伟。汤绍恩之前的治水之人只是强调“抗旱、排涝、灌溉、供淡、交通”五位一体的水利实践,而汤绍恩却是首次完整地实现了绍兴古代水利工程“拒潮、抗旱、排涝、灌溉、供淡、交通”六位一体的价值体系,谱写了中国治水史上的新篇章,领跑世界水利工程建筑科技和管理300 余年,奠定了他在中外水利工程史上的崇高地位。

汤绍恩治水业绩还与大运河(绍兴段)密切相关,即在前任知府基础上,修建绍兴古纤道,使这条交通线进一步提高航运能力,成为大运河上的一大奇观。该古纤道被誉为“水上长城”“天下文物孤本”,1988 年被列为全国重点文物保护单位。与运河相关的还有因三江闸的创建,确立了绍萧内河的运河水系。2014年,浙东运河被列入世界文化遗产名录,为绍兴迄今唯一的世界文化遗产。

汤绍恩综合治水范围之宽、类型之多、价值之高、功绩之丰、影响之大,在中国治水、兴水历史上罕见。其治水功绩,包括或关联了今天绍兴的两个省级文物保护单位(主持兴建的三江闸、修筑的部分海塘)、一个全国文物保护单位(古纤道部分)、一个省级风景名胜区(鉴湖部分)、一个世界文化遗产名录(运河部分),构成今天我们应当重新评估汤绍恩这位治水、兴水历史人物的重要依循!

《明史·循吏传·汤绍恩》(清光绪版,浙江书局印本)

《明史·循吏本传·汤绍恩》(载清道光《安岳县志·人物》)