BIM技术在武汉市轨道交通12号线双墩站初步设计阶段中的应用

2021-07-29罗伟水滨

罗 伟 水 滨

(长江勘测规划设计研究院有限责任公司,武汉 430014)

1 工程概况

武汉市轨道交通12号线作为武汉市远景轨道交通线网“环+放射”骨架结构中的重要一环[1]。绕行三镇,将两穿长江,一穿汉水,成为武汉的首条环线地铁,是促进主城发展和推动城市功能完善的重要交通战略性工程,武汉轨道交通12号线目前正在开展初步设计。

双墩站为地下三层14m双柱岛式车站,车站主体位于建设大道和汉西路交叉路口东侧,与既有3号线双墩站换乘,沿汉西路南北向呈一字型布置。

车站共设置3个出入口、3组风亭、2个安全出口(兼消防救援),出入口分别设于汉西路东西两侧,风亭设于车站东侧绿化内。

2 应用价值

伴随着城市化进程,城市轨道交通因其运量大、绿色节能、快速高效的特性,成为缓解城市公共交通压力的重要手段。城市轨道交通具有涉及专业众多; 参与方较多,项目复杂程度高,建设周期长; 投资数额较大,资金管理难度大; 收益周期较长; 建设限制性因素较多; 工期要求严格的特点[2]。

采用传统技术及管理手段进行设计时,由于各专业沟通不畅,造成信息不对称; 为后期的实施留下诸多隐患[3]。尤其在初步设计阶段,各个专业之间基于自身需求进行设计作业,导致方案协调不到位,出现各种矛盾,进而导致工期延误,成本增加,甚至工程的质量问题。如何将所有信息进行融合后再设计,将城市地面信息、地下空间信息、地质地貌信息与城市发展规划信息相结合,进行综合考量,成为初步设计阶段制约设计成果质量及后续优化施工图设计的关键。为了保证工程建设的成本、时间、质量要求,亟需新型技术及管理措施来推动生产方式的变革。

BIM是一种用于指导项目建设运营全过程的信息系统,此概念的雏形为1975年美国乔治亚理工大学的查克·伊士曼提出的建筑描述系统(Building Description System,BDS)[4-7]。通过信息及数据与模型的融合,实现数字孪生的可视化功能; 同时利用数据与模型可分离的特性,可将数据复用于性能分析,进而进行设计优化及建筑物建设运营管理。

在双墩站的初步设计阶段中,利用城市数字沙盘进行模拟分析,优化站位及出入口布置,提升车站服务水平; 利用模型可视化及信息化特性,预见建设及运营阶段的问题,对设计方案进行及时优化调整。对于设计企业,通过应用BIM技术可以大幅提升工作效率,避免返工与大量机械化作业; 对于业主,通过应用BIM技术,可以在初步设计阶段即对方案整体进行科学有效的把控,同时对工程造价和实施难点有前瞻性规划,对后期项目的落地实施提供有效保障。

3 BIM技术应用

3.1 方案比选

城市轨道交通站点周边限制条件众多,既要满足规划退距要求,还要考虑重要建筑设施、地下工程、管线及文物等防护要求。传统的二维设计通常难以综合考虑多种限制性因素,利用BIM技术,实现城市轨道交通规划信息与城市整体规划信息的整合。利用城市数字沙盘,在将自然条件、社会经济条件等宏观因素纳入整体信息平台中,整合线路及站点周边的客流、用地、及建设条件,以数据对设计方案进行客观评价,避免考虑不全面造成的设计返工。将建筑物与周边重要设施的退距要求写入模型中,结合Revit构建的城市沙盘,形成方案热力图。其中,红色代表“禁止建设范围”,橙色代表“Ⅰ级风险源范围”,黄色代表“Ⅱ级风险源范围”,绿色代表“Ⅲ/Ⅳ级风险源范围”。通过基于C#语言的二次开发进行计算机语言与模型的交互,为线站位的选择提供直观明确的依据。

图1 场地风险等级判别

3.2 可视化设计

传统CAD设计过程中,设计人员使用平面图、立面图、剖面图表达和展现设计成果,这种方式造成信息割裂,图纸成果的一致性难以保证。轨道交通工程具有空间复杂,设计专业众多的特点,BIM技术的可视化特点为设计人员提供了直观的设计平台,方便设计人员发现一些设计不合理及存在隐患的地方,提升设计质量。同时三维可视化的设计成果也是沟通的有效媒介,可以快速准确地解决各专业之间的协调沟通问题。

在双墩站的初步设计过程中,利用Revit构建围护结构及主体结构的土建三维模型,并对后期装修效果中的灯带、龙骨、标识标牌及主要设施等进行布置,做到“所建即所得”[8],方便业主在初步设计阶段即对后期实施效果有直观的认识,对未来设计成果的认识也由二维图纸向虚拟的三维空间转换。

图2 双墩站模型

3.3 三维结构计算

双墩站作为地下三层换乘车站,车站埋深约30m,属于重大风险源工程,其换乘通道及盾构井部位属于复杂结构节点,利用传统二维计算,难以保证结果质量。利用Midas-Gen,构建三维有限元模型,综合考虑结构与地下环境的综合作用,为结构设计提供准确的依据。

图3 室内装修模型

图4 三维有限元计算模型

3.4 碰撞检查

地铁车站涉及风、水、电等多专业,管线种类多,空间位置交错复杂[9],BIM技术的可视化及数据分析特性为快速寻找专业内及专业间的碰撞问题提供了可能。土建专业的碰撞问题主要为“软碰撞”,即净空不足问题; 管线专业内部及与土建专业的碰撞问题多因实施先后顺序或专业间沟通不畅导致的“硬碰撞”,即空间关系重叠问题。在双墩站的实践应用中,利用Naviswork进行土建模型与机电模型的成果整合,对不同专业模块设置个性化碰撞检查标准,并自动进行碰撞检查。通过规范化的提资格式及三维的问题截图,有利于专业间的快速沟通。

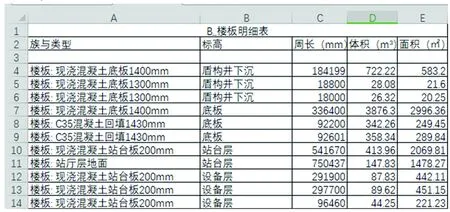

3.5 工程量统计

BIM技术能够将构件信息、三维立体模型、施工流程等系统整合,对工程量的编制和成本管理有着重要的意义[10-11]。在利用Revit进行设计过程中,将自动生成相关构件的性能、面积、体积等信息。在建模过程中,规范各类结构构件的种类属性及材料信息。通过Revit的明细表功能,实现工程量的自动统计及实时更新。在实施过程中,通过对族名称、材质等特性进行分类,可以方便快速分类统计工程量。同时Revit中的明细表统计工具可以用于建筑面积、图纸目录、防火分区、房间面积等多重信息,节省了大量设计中简单的数据统计工作量。

图5 碰撞检查报告

图6 工程量统计表

图7 Revit出图样板

3.6 自动出图

利用Revit中的图纸工具,可对图框样式、图幅、视图位置、图纸比例及显示样式等进行自定义,满足图审及后期施工要求。当模型改变时,所有相关图纸会联动更改,大幅提高了工作效率。同时仅需对图纸剖切即可自动关联图纸,节省了大量工时。但目前由于缺少三维出图的相关规范,软件自身的设置又难以满足传统制图规范要求,因此后续需要进行相关二次开发来适应图审需求。

4 结论

BIM技术在城市轨道交通初步设计阶段的应用,主要以优化方案布置和提升设计效率为主。初步设计的成果是后期建设的重要环节,利用BIM技术的信息化、可视化特点,易于方案比选,且可以有效规避很有传统二维作业模式下功能要求考虑不足的情况。利用模型进行的工程量统计可以得到准确的工程量数据,大幅减少了造价人员的计量工作。图纸与模型的联动,实现了批量出图,提升了设计人员的工作效率[8]。

但目前由于缺少相关出图及交付规范,BIM设计只能用于方案推敲及优化,而难以一次性形成图审文件。未来配合相应的二次开发工具,有望推动BIM技术在轨道交通设计领域的大面积推广应用。