一个“军医”的长征见闻

2021-07-28

陈云(1905—1995),江苏青浦(今属上海)人。在长征中曾任红五军团中央代表、军委纵队政治代表。

一

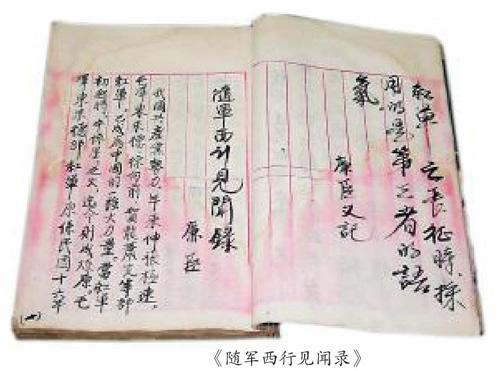

1936年3月,一篇名叫《随军西行见闻录》的文章在法国巴黎华侨组织主办的《全民月刊》上连载,第一次让世人了解了在东方中国那片神秘的土地上,一支名叫红军的队伍渡江过河、翻山越岭、爬雪山过草地转战南北的英勇事迹。同年,这篇文章在莫斯科以单行本的形式出版。

《随军西行见闻录》是首次向世人披露红军长征事迹的文章,比美国记者埃德加·斯诺名闻天下的《红星照耀中国》还要早。当时,这篇文章以连载和单行本的形式问世时,作者署名为“廉臣”。

那么,“廉臣”到底是何许人,他是如何知道红军长征的详细情况的呢?

实际上,《随军西行见闻录》是陈云同志为宣传中国工农红军长征的事迹,在莫斯科(也有人说是陈云在等待去苏联的时候在上海写的,后来去苏联时将稿子带了过去)写的一篇文章。为便于在国民党统治区流传,文章署名“廉臣”,并假托为一名被红军俘虏后又为红军服务的国民党军队的军医所写。

那么,这篇宣传红军长征事迹的文章,为什么会以一个被俘军医的身份来书写呢?

有人认为:“医生易接近红军上层领导,这样可以叙述从上层看到的一些红军长征全局的情况,又因系医生,未能参加决策活动,因而也可以避免谈一些党内机密”,还可以“从中间立场来反映红军长征历史,可以从比较国民党与共产党的作为中,宣传共产党得

民心的事实”,“可以从一个在国共两党军队中工作过的人员的身份,在日本帝国主义入侵、国难当头的情况下,呼吁国共再度合作抗日”。

在苏联出版的单行本流入国内后,这篇文章立刻引起了国人的关注。

1937年3月,王福明在北京编辑出版的《外国记者西北印象记》一书中,曾将《随军西行见闻录》列于书后。1938年,《随军西行见闻录》一书首次在国内出版单行本,书名改为《随军西征记》,由生活书店、新知书店发行。1949年6月,该书又以原书名由上海人民出版社出版,群众图书公司发行。

在当时及其后的几十年里,人们并不知道该文的作者“廉臣”到底是谁。所以,这篇文章的单行本在国內印刷的时候,一直是以“廉臣”这一名字发表的。由于当时美国人斯诺描写红军英勇事迹的《红星照耀中国》已经出版,且在国际上引起巨大的反响,因此,有人以为这篇文章也是美国人所写,所以将“廉臣”的书和斯诺书中的一些片断合编为小册子出版,如明月出版社1938年1月出版时,将书名改为《从东南到西北》,作者署名为“(美)廉臣著”。大文出版社1939年1月出版该书时又以《长征两面写》为名,署名为“(美)史诺、廉臣等著”。

1955年人民出版社出版了《中国工农红军第一方面军长征记》,《随军西行见闻录》被收录其中。1958年2月,此书再版。1959年,该书又以《长征》为名再版,《随军西行见闻录》作为第一篇收入该书,作者的署名仍然是“廉臣”。

“廉臣”之谜一直到20世纪80年代才被解开。1985年1月纪念遵义会议的时候,中共中央理论刊物《红旗》杂志第一次说明“廉臣”是陈云的笔名,并以作者陈云的名字公开发表了《随军西行见闻录》的全文。

至此,神秘的“廉臣”终于向世人展现了真面目,《随军西行见闻录》的作者身世之谜终于大白于天下。

二

在《随军西行见闻录》中,陈云假托军医的口吻,向世人介绍了他所接触的毛泽东、朱德等红军高层领导人的情况。

当时,对于红军领导人,国民党政府称他们为“赤匪”匪首,在报纸宣传中对其极尽诬蔑之能事,让国民党统治区一些不明真相的民众产生了误解。在《随军西行见闻录》中,陈云以一个旁观者的口吻,对毛泽东、朱德等“名闻全国的赤色要人”进行了高度评价,以期消除他们在当时人们心目中的“赤匪”形象:

红军中最高人物如朱、毛、林、彭及共产党中央局等红区要人,亦曾屡为诊病。这些名闻全国的红色要人,我初以为凶暴异常,岂知一见之后,大出意外。毛泽东似乎一介书生,常衣灰布学生装,暇时手执唐诗,极善辞令。我为之诊病时,招待极谦。朱德则一望而知为武人,年将五十,身衣灰布军装,虽患疟疾,但仍力疾办公,状甚忙碌。我入室为之诊病时,仍在执笔批阅军报。见我到,方搁笔。人亦和气,且言谈间毫无傲慢。这两个红军领袖人物,实与我未见时之想象,完全不同。

在陈云的叙述中,毛泽东等“赤色要人”不但有书生气质,待人和气,毫不傲慢,而且他们虽然是高级领导人,却能够与普通士兵同甘共苦,与当时国民政府的一些军官将领有天壤之别,“为现世一般武人望尘莫及”。

红军军官之日常生活,真是与兵士同甘苦。上至总司令下至兵士,饮食一律相同。红军军官所穿之衣服与兵士相同,故朱德有“伙夫头”之称。不知者不识谁为军长谁为师长。而且红军领袖与兵士特别接近,军长、师长常杂在兵士中打篮球、排球,军官与士兵相亲相爱。这种红军军官与兵士同甘苦之日常生活,确为国内其他军队之军官所无。也正因为红军领袖在日常生活上与兵士同甘苦,所以虽在各种困难环境之下,而红军兵士仍毫无怨言。红军领袖之品行及办事精神,亦为现世一般武人望尘莫及者。

在陈云的笔下,毛泽东、朱德等红军领导人不但有勇有谋,待人和善,不分官兵,具有平等思想,而且他们还同情民间劳苦大众的疾苦,待受苦受难的普通百姓如亲人一般亲切。

当我等行经剑河县附近之某村落时,见路边有一老妇与一童子,身穿单衣,倒于路边,气息尚存。询之,始知为当地农家妇,秋收之后,所收获之谷米,尽交绅粮(地租),自己则终日乞食,因今日气候骤寒,且晨起即未得食,故倒卧路旁。正询问间,红军领袖毛泽东至,告以老妇所言。当时毛即时从身上脱下毛线衣一件及行李中取出布被单一条,授予老妇,并命人给以白米一斗。老妇则连连道谢含笑而去。

在文章中,陈云不仅描述了毛泽东等人朴实的作风和崇高的精神,而且对遵义会议后毛泽东指挥红军东渡西进、突破敌人包围的勇敢机智进行了浓墨重彩的描写,并以四渡赤水的灵活战术为例,宣传了毛泽东高超的军事指挥艺术,称他为红军中的“诸葛亮”。

长征途中,有几个革命老人,他們老当益壮、不畏艰险的精神,深深打动了陈云。在文章中,他详细介绍了这两个人长征的情况。

当日上老山界时,我见林、徐二人亦正步行上山。林祖涵(即林伯渠)为苏维埃中央政府财政部长,曾与孙中山共事,创办同盟会,领导辛亥革命,北伐时为国民革命军第六军党代表,在红区所有财政均出其一手计划。林年将五十,白发童颜,身体甚健,在8月余的行军中,林只骑18天马,经常步行。徐特立为教育部副部长,年逾五十。红军离江西时,徐本有一马,但半途因知伤兵缺乏驴马,徐竟转送给卫生部之伤兵,而其本人则步行。此林、徐两老之洁身自好,愈老愈壮之精神,诚非南京政府之要人可比拟也。

陈云在《随军西行见闻录》中,除了用大量的笔墨描述当时红军领导人的情况,记载红军战士英勇战斗的情形外,还不忘夸奖那些看似柔弱的女战士、女干部们,展现她们巾帼不让须眉的一面。

并有妇女干部数十人,均腰悬短枪,脚穿草鞋随军出走。此辈娘子军,均系身体强壮,健步如飞者,常在卫生部招呼伤病兵。有时竟能充伕子抬伤病兵。

在对红军领导人和英勇的战士作了如上精彩描述后,陈云以旁观者的口吻得出结论。他认为,虽然国民政府大军压境,四处追击红军,但红军却越来越顽强,是有其原因的。

故我谓红军之几年苦战与红军之所以逐渐发展,确由于红军中有天才之领袖,有能为之干部。

三

毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》中指出:“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”可以说,因反“围剿”失败而进行的长征,是红军在云、贵、川、甘等偏远省份的民众中,尤其是在少数民族中宣传革命的一次难得的机会。

在《随军西行见闻录》里,陈云记录了红军在云、贵、川、甘等地用实际行动支持当地贫苦民众,从而获得他们拥护的情景。

红军一入贵州,更尽力在汉民、苗民中活动。红军以民族平等、解放苗家,反对贵州军阀压迫苗家等之宣传取得苗家之拥护,并鼓动苗家、汉人到当地平日压迫汉苗贫民之区公所长等人的家里,把财物谷子散给汉苗民。间有缴获反团枪支者,亦发给苗家,武装苗民。红军时时防备不使引起与苗家的冲突,而且处处给苗家以利益。

良好的民族政策、对风俗习惯不同的民族的尊重及红军领导人的亲民形象,使红军在少数民族地区筹集粮食等物资和扩大红军队伍等方面,取得了不小的成绩。

我等在官渡经过时,有几十里路都系回民所居。风俗习惯,亦如江浙之回民,有清真教堂。红军之五军团中亦有不少甘肃之回民,故与回民感情极好。红军亦极尊重回民之教堂。红军领袖朱德曾亲至清真教堂与其教民首领谈话。次日,教堂以红军与回民之感情甚好,且排队欢送,并有几十个回民加入红军。此辈回民加入红军之后,红军为之单独成立回民队伍,一切风俗习惯饮食起居,悉照回民原有习惯。

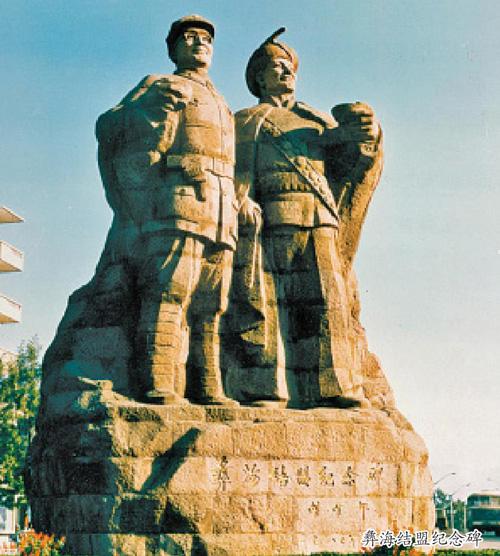

在《随军西行见闻录》里,陈云还记录了红军参谋长刘伯承与大凉山地区的彝族首领歃血结盟的故事。

红军所过之彝民居住之山,共有彝民十余部落。当红军之前卫团出大桥镇上山20里时,即有3个部落之彝民在前后及左翼包围红军,意欲缴枪。但红军善用宣传政策,向白彝声明共产党主张国内各民族一律平等,反对汉人军阀压迫彝民,并提出为彝民所迫切希望之要求“打刘家”(意即打刘文辉的军队,因刘文辉压迫彝民甚烈)。当时红军领袖即与当前的一部落名“沽鸡”者以鸡血充酒,与彝民领袖共饮,表示歃血为盟共打刘家。经过歃血为盟后,“沽鸡”一部落彝民非但不打红军,而反被红军收编作“红军游击支队”,而与红军引路及招抚“阿越”“罗洪”等十余部落。此后红军全部过此彝民山时,彝民则牵牛送羊欢迎红军于道旁。红军则以皮衣、旧枪、盐、布送彝民。故当时我等日夜恐惧之彝民山地,如此竟安然地通过。

可以说,在《随军西行见闻录》中,陈云假托军医,从各个方面展示了红军这支对世人而言还很陌生的军队,让这个假“被俘军医”很好地为红军作了一次代言。

最后,陈云又以军医的口吻,呼吁国民党政府放弃对红军的追击,调转枪口,打击侵略中国大片领土的日寇,联合一切抗日力量,一致抗日。

如果有人以为红军甘心内战,不顾外患,这我觉不然。红军领袖如朱德、毛泽东、周恩来、林祖涵、徐特立等,均系极有政治头脑的政治家。昔年北伐前、北伐时均为国民党中委及国民革命军之上级军官,且也不能不说有相当功绩于北伐,徒以各方主义不同,以致分兵对抗。今在国家一发千钧之时,内战则死、对外则生的时候,只要两方开诚布公,何愁不能合作以对外。而且红军领袖及共产党均有过联合全国兵力一致抗日的主张。我并闻友人传说,共产党党中央及苏维埃政府主张合全国兵力组织国防政府及抗日联军。我以为政府之对内对外政策之迅速改变,此其时矣!我辈小百姓唯一的目的,是在不使中国之亡于日本,不做亡国奴而已。我总觉得无论如何,红军总是中国人,总是自己的同胞,放任外敌侵凌,而专打自己同胞,无疑是自杀政策。以中国地大物博、人口亦多,如果停止自杀,而共同杀敌,则不仅日本不足惧,我中华民族亦将从此复兴矣!

通观这篇3万多字的文章,陈云以一个政治家的眼光,为红军长征做了积极的宣传,推翻了国民党政府宣传红军时的不实之词,让世人对红军及其领导人有了深入的了解。

(摘自商务印书馆《长征记忆》 编著:何志文 赵锋)