肝脏因子FABP1与血脂异常的相关性分析

2021-07-28姚俊秀肖毅王强孙雄山杨永健1

姚俊秀,肖毅,王强,孙雄山,杨永健1,*

1西南医科大学临床医学院,四川泸州 646000;2西部战区总医院干部三科,成都 610083;3西部战区总医院检验科,成都 610083;4西部战区总医院心血管内科,成都 610083

《中国心血管病报告2018》指出,近30年来,我国血脂异常患病率明显增高,成年人血脂异常的知晓率、治疗率和控制率目前仍较低[1]。血脂异常是代谢综合征的重要组成部分,也是促进动脉粥样硬化性心血管疾病发生的一个重要危险因素。研究血脂异常的危险因素有利于预测血脂异常的发生及其早期干预[2],更有利于动脉粥样硬化性心血管疾病的防治。

肝脏是全身能量平衡的中枢调节器,在葡萄糖和脂质代谢中起着重要作用。肝脏特异性或主要由肝脏分泌的信号蛋白可直接影响其他疾病,研究人员将此类信号蛋白称为肝脏因子,目前发现肝细胞可分泌560多种肝脏因子[3]。越来越多的研究表明,肝脏因子可通过自分泌和(或)旁分泌的方式调节肝脏的能量代谢,并通过体循环影响远处组织的代谢过程[4]。因此,研究肝脏因子在血脂异常中的作用可能为血脂异常的防治提供新的思路。已有研究发现,肝脏因子血管生成素样蛋白(angiopoietin like protein,ANGPTL)3、ANGPTL4、ANGPTL6、脂肪酸结合蛋白1(fatty acid binding protein 1,FABP1)是肝脏脂质代谢的调节因子,但目前他们与血脂异常关系的临床研究仍较少[3,5]。本研究检测血清中的肝脏因子ANGPTL3、ANGPTL4、ANGPTL6、FABP1水平,并探讨其与血脂异常的关系,以期为血脂异常的防治提供新的靶点。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2020年3-10月西部战区总医院心内科住院患者122例(其中冠心病34例,心律失常25例,高血压病17例,高血压合并冠心病17例,心脏神经官能症12例),根据其血脂水平及纳入排除标准分为血脂异常者72例,血脂正常者50例,再将血脂异常者分为高胆固醇血症15例、高甘油三酯血症24例、低高密度脂蛋白血症15例、混合型高脂血症18例。诊断标准:总胆固醇(TC)≥5.2 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥3.4 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<1.0 mmol/L,三酰甘油(TG)≥1.7 mmol/L为血脂异常,不符合以上标准的则为血脂正常。纳入标准:(1)根据《2016年中国成人血脂异常防治指南》[5]诊断为血脂异常和血脂正常者;(2)年龄18~70岁;(3)入院前均未接受过降脂治疗及影响血脂的药物治疗。排除标准:(1)急性心肌梗死及脑卒中急性期;(2)各类肝炎病毒携带者及肝功能异常;(3)急性感染、糖尿病、胆管疾病、胰腺疾病、急慢性肠炎;(4)不易配合(智力、听力、肢体活动明显障碍);(5)合并严重疾病,预期寿命不足1年。本研究经过西部战区总医院伦理委员会批准[批件号:2020科研028(2020ky028)],所有参与者均知情同意。

1.2 资料收集及血糖、血脂、肝脏因子的检测测量所有研究对象的身高、体重,并计算其体重指数(BMI),询问年龄、烟酒嗜好。采集所有患者入院后空腹外周静脉血,离心后取血清200 μl,置于-80 ℃的冰箱保存。采用Merck Millipore液相蛋白芯片检测血清ANGPTL3、ANGPTL4、ANGPTL6、FABP1水平,检测试剂盒购自Merck Millipore公司,检测仪器为Luminex液相芯片仪MAGPX12157001,按照试剂说明书进行操作。采用贝克曼AU5821全自动生化分析仪检测患者空腹血糖、血脂水平。

1.3 统计学处理 采用SPSS 26.0软件进行统计分析。对所有连续变量资料进行正态性检验,正态分布的计量资料以表示,非正态分布的计量资料以M(Q1,Q3)表示,符合正态分布的数据两组间比较采用独立样本t检验,非正态分布的数据则采用非参数检验;计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;采用倾向性得分匹配(PSM)法控制本研究中存在的混杂因素,并用二元logistic回归分析评估血脂异常的危险因素,采用多元线性回归分析FABP1的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

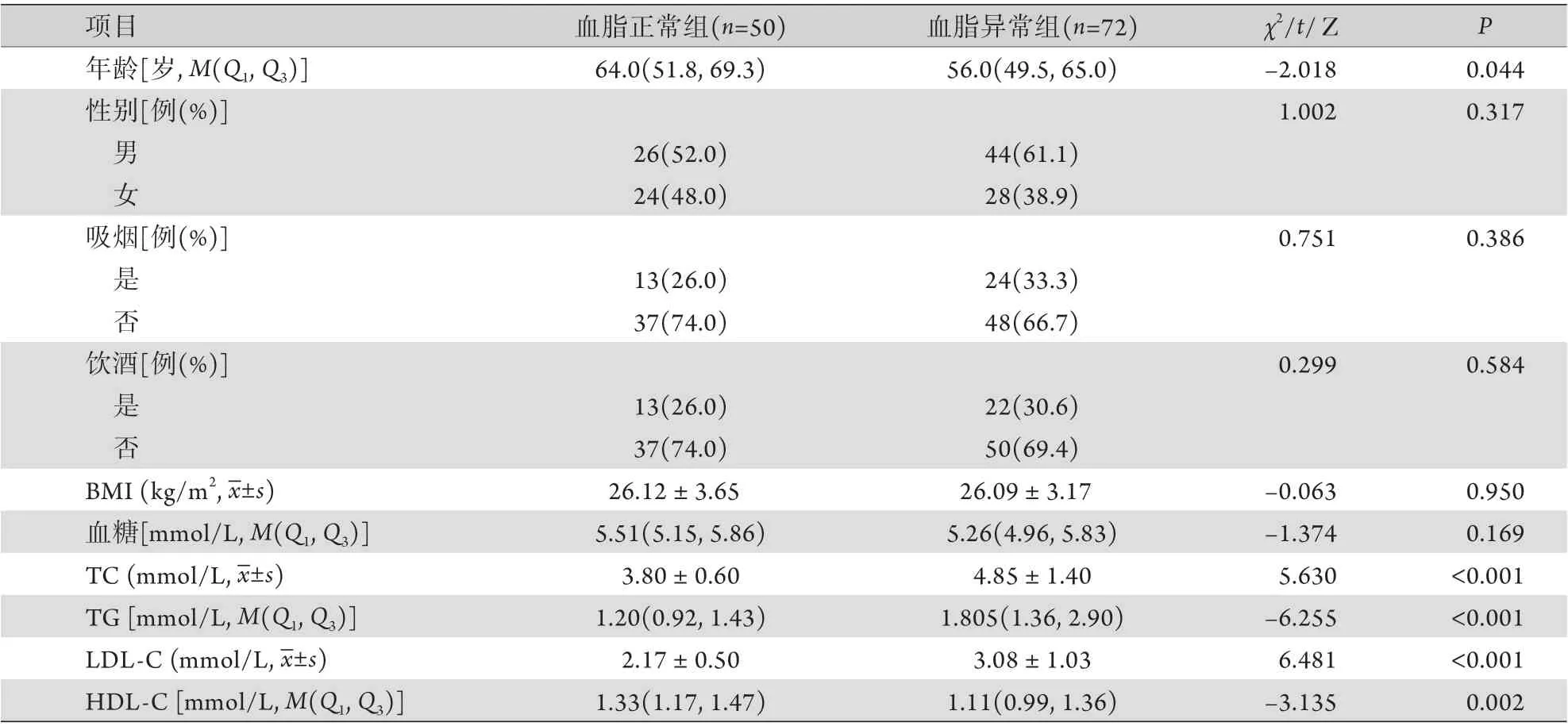

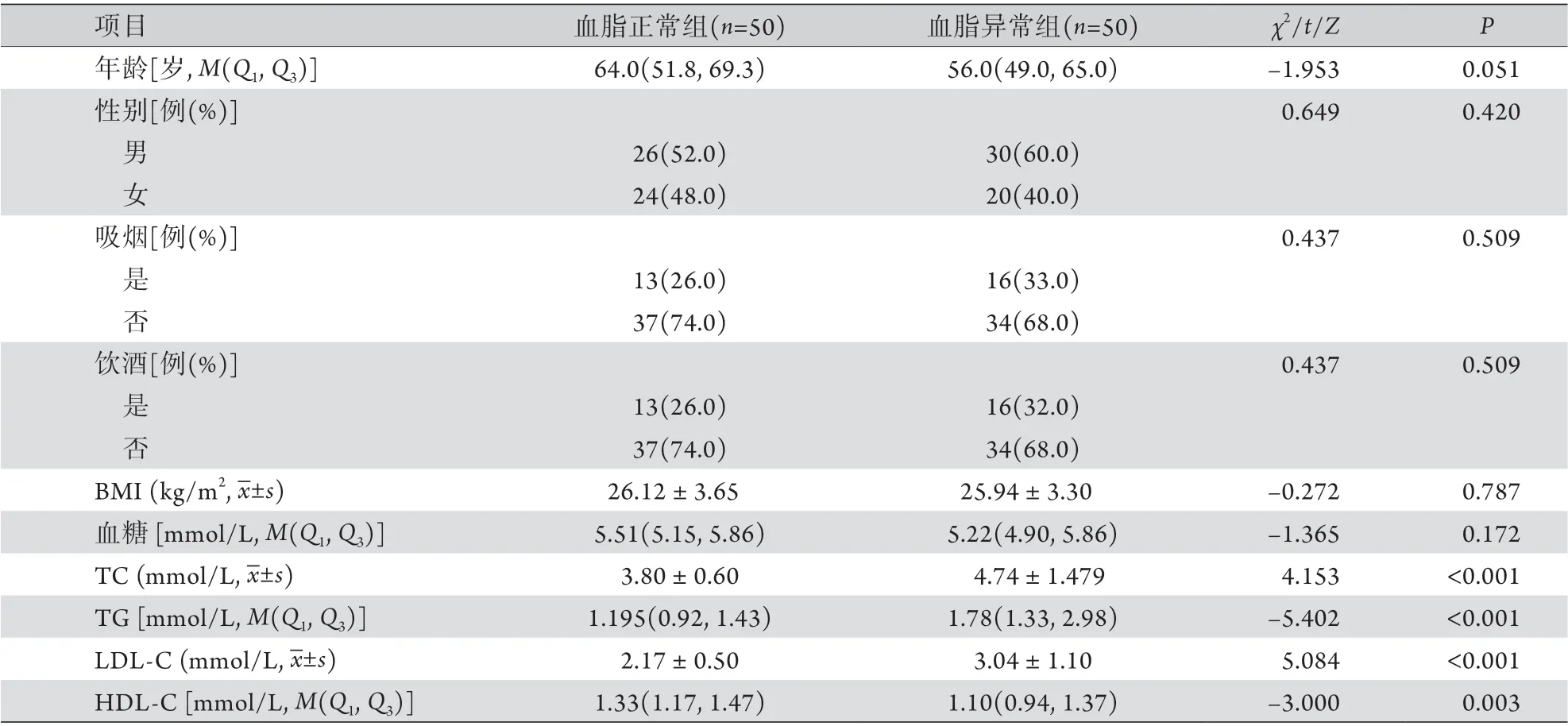

2.1 基线资料 血脂异常组与血脂正常组间性别、吸烟、饮酒、BMI、血糖等差异均无统计学意义(P>0.05);血脂异常组的年龄、HDL-C水平明显低于血脂正常组(P<0.05),TC、LDL-C、TG水平明显高于血脂正常组(P<0.05)(表1)。PSM后两组间年龄、性别、吸烟、饮酒、BMI、血糖的差异均无统计学意义(P>0.05),TC、TG、LDL-C、HDL-C分析结果与表1一致(表2)。

表1 PSM前研究对象的基线资料比较Tab.1 Comparison of baseline data of investigated populations before PSM

表2 PSM后研究对象的基线资料比较Tab.2 Comparison of baseline data of investigated populations after PSM

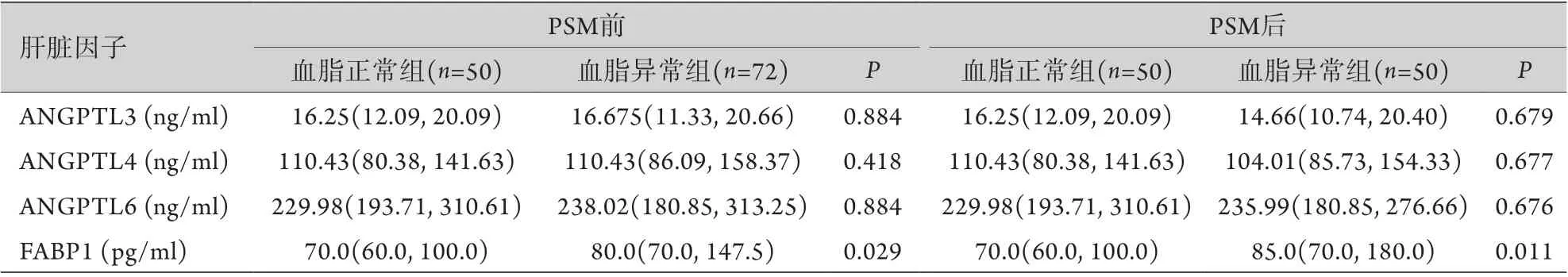

2.2 两组血清肝脏因子水平比较 PSM前后结果均显示血脂异常组的血清FABP1水平明显高于血脂正常组(P<0.05),而两组血清ANGPTL3、ANGPTL4、ANGPTL6水平差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

表3 PSM前后研究对象的肝脏因子水平比较[M(Q1, Q3)]Tab.3 Comparison of hepatokines before and after PSM between the investigated populations [M(Q1, Q3)]

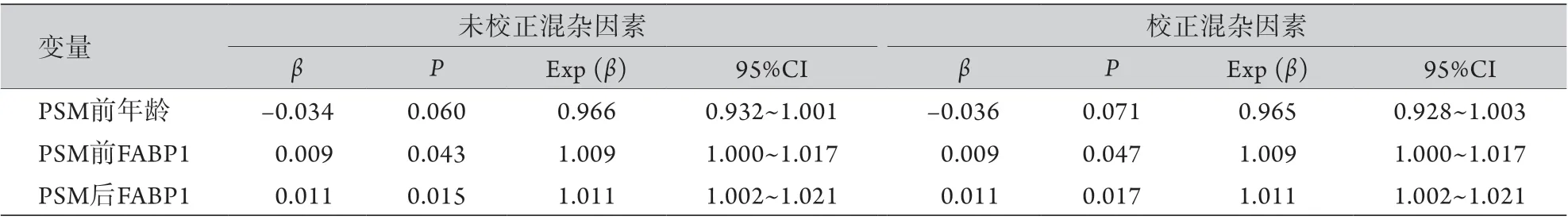

2.3 血脂异常危险因素的logistic回归分析 进行二元logistic回归分析前,以TC为因变量,以BMI、血糖、年龄、TG、LDL-C、HDL-C、FABP1为自变量构建多元线性回归模型,Durbin-Watson值为1.957,说明本研究的122个样本相互独立;方差膨胀因子(VIF)值均<2,说明各自变量间不存在共线性问题。PSM前二元logistic回归分析结果显示,经Hosmer-Lemeshow检验P>0.05,观察数据与回归模型拟合状况良好,结果可真实反映原始变量间的真实关系。未校正混杂因素时,FABP1为血脂异常的危险因素(OR=1.009,P<0.05),年龄不再是血脂异常发生的影响因素(P>0.05)。校正性别、吸烟、饮酒、BMI、血糖后,FABP1仍然为血脂异常的独立危险因素(OR=1.009,P<0.05)。PSM后二元logistic回归分析结果显示,未校正混杂因素时,FABP1为血脂异常的危险因素(OR=1.011,P<0.05),校正年龄、性别、吸烟、饮酒、BMI、血糖后,FABP1仍然为血脂异常的独立危险因素(OR=1.011,P<0.05)(表4、图1)。

图1 PSM前后研究对象血脂异常危险因素的logistic回归分析Fig.1 Logistic regression analysis of risk factors for dyslipidemia in investigated populations before and after PSM and after correction of confounding factors

表4 PSM前后研究对象血脂异常危险因素的logistic回归分析Tab.4 Logistic regression analysis of risk factors for dyslipidemia in investigated populations before and after PSM

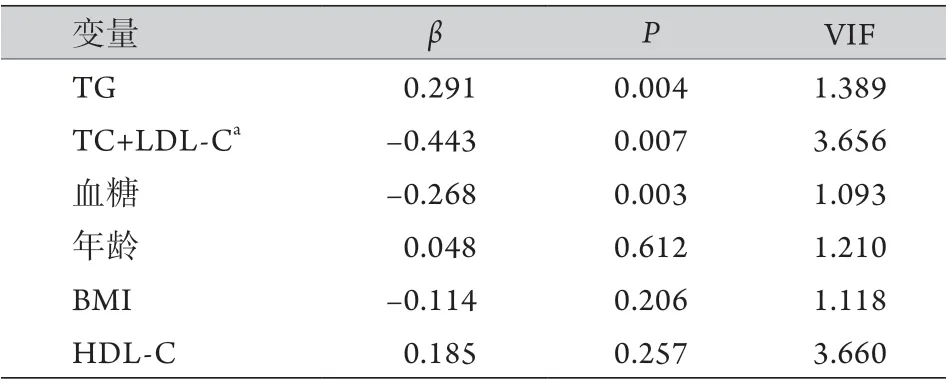

2.4 FABP1的影响因素分析 以FABP1为因变量,年龄、BMI、TC、TG、HDL-C、血糖、尿素氮、肌酐及肌酐清除率为自变量,进行多元线性回归分析,由于TC与LDL-C间存在显著相关性,故将二者进行降维成一个指标(TC+LDL-C)后再进行多元线性回归分析,Durbin-Watson值为1.793,VIF值<5;多元线性回归分析结果提示,TG与FABP1呈显著正相关(β=0.291,P<0.05),TC+LDL-C、血糖与FABP1呈显著负相关(β=-0.443、-0.268,P<0.05),年龄、BMI、HDL-C与FABP1无明显相关性(表5)。

表5 FABP1的多元线性回归分析Tab.5 Multiple linear regression analysis of FABP1

3 讨 论

血脂异常是代谢综合征的重要组成部分,也是冠状动脉粥样硬化性心脏病和缺血性脑卒中的重要危险因素。2012年全国调查结果显示,中国成人血脂异常总体患病率高达40.4%,较2002年明显上升[6]。TC或LDL-C升高是动脉粥样硬化性心脑血管疾病的重要危险因素。胆固醇水平升高将导致2010-2030年我国心血管疾病增加约920万例[7]。此外,我国儿童及青少年高TC患病率也明显增高[8],加重了未来成人血脂异常及相关疾病的负担。血清TG水平增高或HDL-C水平降低与动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的发生也存在一定的相关性[9]。有研究发现,TG升高很可能通过影响低密度脂蛋白(LDL)或高密度脂蛋白(HDL)的结构而引起动脉粥样硬化[6],血清TG水平轻至中度升高者患冠心病的危险性增加[10]。血清HDL-C水平与ASCVD的发病风险呈负相关[11]。因此,积极研究血脂异常的危险因素,可为临床更好地预测其发生并进行有效控制开辟新的思路,有利于我国ASCVD的防控。

ANGPTL3、ANGPTL4、ANGPTL6为ANGPTL家族成员。ANGPTL3仅由肝脏表达和分泌,可抑制氧化组织中的脂蛋白酯酶(LPL),是富含三酰甘油的脂蛋白(TRL)代谢的重要调节因子[12]。Gusarova等[13]利用ANGPTL3的全人源单克隆抗体(REGN1500)处理血脂正常的C57BL/6小鼠,可明显抑制ANGPTL3对LPL的抑制作用,从而降低血浆TG水平。Angptl3基因遗传功能丧失性突变可引起家族性低β脂蛋白血症,其血浆中极低密度脂蛋白(VLDL)、LDL、HDL、TG及TC水平均降低[14],提示ANGPTL3失活可降低血脂,可能成为高脂血症治疗的潜在靶点,但在人类非遗传性高脂血症中未见ANGPTL3与血脂异常相关的报道。ANGPTL4主要在肝脏和脂肪组织中表达,少量在骨骼肌和心脏中表达[15]。ANGPTL4在调节能量稳态和TG代谢中起重要作用[16-17]。ANGPTL4主要通过抑制LPL发挥作用,从而抑制脂肪储存[18]。动物研究发现,ANGPTL4基因敲除小鼠TG水平下降,而通过转基因技术使小鼠体内ANGPTL4过表达后可观察到TG水平明显升高,但人类的ANGPTL4在TG代谢中是否具有同样的作用尚未明确[19]。ANGPTL6又称血管生成素相关生长因子(AGF),主要由肝脏分泌到循环中,可参与葡萄糖、脂质和能量代谢[20-21]。动物研究发现,ANGPTL6敲除小鼠出现了明显的肥胖和胰岛素抵抗,转基因过表达ANGPTL6的小鼠可通过增加能量消耗而拮抗肥胖和胰岛素抵抗[20];但在一项非糖尿病受试者研究中发现,循环中的ANGPTL6与血脂异常无明显相关性[22]。本研究中ANGPTL在血脂正常组与血脂异常组间未见明显差异,可能与样本量偏少、研究人群中缺少家族性高脂血症者、血脂水平增高程度不明显,以及受试者人群总体BMI不高有关。前期研究均是在动物实验或特殊人群中发现ANGPTL与代谢性疾病存在相关性,甚至还存在动物实验与人类临床研究结果截然不同的情况,因此ANGPTL在一般血脂紊乱人群或代谢性疾病中是否能有相应的改变仍有待进一步验证。

FABP1又称为肝脏FABP或L-FABP1,属于FABP家族成员,主要表达于肝脏,也可表达于肠和肾脏,在肝细胞质中含量较丰富,与长链脂肪酸和其他脂质配体结合后可调节脂肪酸及其他脂质配体的摄取、转运和代谢[23-24]。人类FABP1基因位于染色体2p11.2区[25]。FABP1在调节肝脏脂质代谢以及脂肪酸的氧化和酯化过程中均起着重要作用。当饥饿或糖分供应不足时,FABP1与脂肪酸结合并将其运输到肝细胞线粒体外膜与过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPAR-α)结合,从而调节下游靶蛋白线粒体外膜的肉碱脂酰转移酶1(CPT1)的表达,促进活化的脂肪酸与线粒体外膜上的肉碱合成脂酰肉碱,通过线粒体内膜的肉碱-脂酰肉碱转位酶的作用进入线粒体进行β氧化代谢提供能量[26-28]。脂肪酸β氧化过程中生成的乙酰辅酶A又是合成胆固醇的原料来源之一。当机体过多摄入饱和脂肪酸时,会刺激肝脏羟甲基戊二酸单酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶活性增强,导致胆固醇合成增加。当饱食或糖分供应充足时FABP1摄取脂肪酸后转运至肝细胞内质网中与醇类酯化成TG、磷脂、胆固醇酯等。肝脏通过微粒体TG转移蛋白(MTP)将载脂蛋白B(ApoB)与TG、胆固醇酯组装成VLDL分泌入血[27]。肝细胞合成TG后,如果存在中毒、营养不良、必需脂肪酸缺乏、胆碱缺乏及蛋白质缺乏,则不能形成VLDL分泌入血,TG会聚集在肝细胞质中,导致脂肪肝的发生。前期研究发现下调FABP1的表达可预防脂肪酸诱导的肝细胞脂肪变性和损伤[29]。白蛋白启动子驱动的Cre重组酶(Alb-Cre)介导的FABP1缺失小鼠可抑制高饱和脂肪酸诱导的脂肪变性和纤维化[30]。因此降低FABP1水平可减少肝脏TG的合成,进而避免TG在肝脏中的聚集引起非酒精性脂肪肝及相应的炎症改变,推测可通过降低FABP1的水平来减轻非酒精性脂肪肝的进一步加重,但对已经发生的非酒精性脂肪肝是否有保护作用尚未见报道。另有研究发现,在17~30岁肥胖及胰岛素抵抗人群中高甘油三酯血症与血清FABP1水平呈显著正相关[31],表明FABP1在肝脏脂质代谢中起重要作用。也有研究发现,FABP1参与了肠上皮细胞对脂肪酸的摄取及脂质的基底外侧分泌,同时也是肠细胞增殖所必需的,在调节肠道内环境平衡方面有特殊作用[32]。本研究PSM前后均发现FABP1在血脂异常组中表达增多,回归分析结果显示FABP1为血脂异常的独立危险因素,推测可能与FABP1摄取脂肪酸增多而引起血脂异常有关。进一步进行FABP1的影响因素分析发现,FABP1与TG呈显著正相关,与TC、LDL-C呈显著负相关,与前期研究结果[31]一致,说明血清TG升高可促进FABP1的表达增多,而FABP1升高更偏重于促进脂肪酸的酯化,导致TG的生成增多,进而使脂肪酸氧化代谢减少,减少胆固醇合成的原料来源。本研究还发现,血糖与FABP1呈负相关,推测可能与体内有足够的血糖为机体提供能量时,可抑制FABP1的生成,进而减少FABP1通过摄取脂肪酸并进行氧化而为机体提供能量有关。糖脂代谢是个错综复杂的过程,有多种因素参与其调节并相互影响,其机制仍有待进一步研究证实。

综上所述,本研究结果提示FABP1与血脂异常密切相关,结合前期动物及人类临床研究中均提示FABP1与血脂异常存在密切相关性,该指标有望成为高脂血症尤其是高甘油三酯血症的生物标志物。但本研究也存在一些不足之处:研究对象仅局限于本地区的成年人,样本量较小,缺乏青少年、多区域及多种族居民的数据分析,下一步将扩大研究人群进一步证实FABP1在血脂异常发生中的作用,为血脂异常和动脉粥样硬化性心血管疾病的防治提供新思路。