人物画学习之我见

2021-07-28□关良

□ 关 良

绘画同科学一样,总是在不断发展中。科学上有新的发明创造,绘画也有新的表现手法和创作路子。基础功夫,花几年时间总是可以解决的,但若真正在艺术上有所创新,并非易事。寻找新的表现手段,是人民的需要、时代的需要,也是历史发展的必然规律。陈陈相因,泥古不化,自然要被淘汰。艺术如果不出新,未有所追求和改变,势必会失却生命力。

学习目的一定要明确,既要“进得去”,还要“出得来”。对于学到的东西要加以消化,逐步变为自己的东西,成为自己画风的有机组成部分。若所学丰富,且画中不易看出原来痕迹,便能够创造出自己的风格。作画不可面面俱到,要充分发挥“意到笔不到”之妙处。熟练不等于艺术。作画要恰到好处,很生或很熟,都是毛病,要使作品居于二者之间。生尚可补救,所以作画宁可“生”一些。

形神兼备是中国绘画的优良传统,作画时追求特定的境界,倾注自己的感受。若一味模仿自然对象,艺术也就没有存在的必要了。但我并不过分强调变形,变形的目的是写神和概括对象,是为了强调形体的感染力而采取的手段,并不仅仅为追求形式的变化。在中国传统艺术中,“变形”早已有之。无论诗词、戏剧、绘画,无不在表现对象的特征上独具匠心。而人民群众对这种变形、夸张,也完全能理解和接受。变形不是胡扯乱来、信笔涂抹,而是抓住对象的特征加以艺术的概括、夸张、提炼。如八大山人的画是变形的,他画的鸟眼睛是方的,但特别有精神;陈洪绶的画也是变形的,他的人物画确能传神。所以,我认为变形是可取的。

“传神在阿堵”,正是中国传统绘画的艺术经验。古代张僧繇曾有“画龙不点睛,唯恐龙飞去”之说。点睛是表现人物神情的关键之笔。“眸子”两点,焦墨一戳,看来“全不费功夫”,却是“经心之极”的一笔。有时,我把画好的人物画稿高悬墙上,朝夕相对,斟酌再三。一旦成熟,即刻落笔,一挥而就。眼睛不仅反映着人物一般的动态、神态、情绪,而且更反映出戏剧在特定环境中的特定情感气质。虽寥寥数笔,却能区别出人物的三教九流、忠奸贤愚、喜怒哀乐、七情六欲,或飞笔直戳,或横笔带拖,或方或圆,或尖棱或偏斜,不一而足,种种效果,不言而喻。

用笔要符合人物动作的规律,顺势而下,意在笔先,笔到意随,翰不虚动,下必有由。用墨要浓淡相宜,层次分明,既要有深远感,又要有厚实感,切忌流走浮泛或混沌浑浊。笔墨必须为表现剧中人物服务,与剧情、人物相配合,绝不能单纯地为追求“笔情墨趣”而玩弄笔墨。只有笔墨为作品的主题服务成功,才会有感人的艺术效果,产生一种隽永、含蓄、蕴藉风流的韵味。

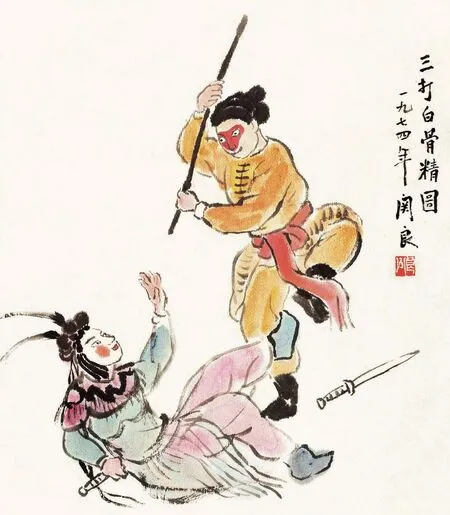

《三打白骨精图》关 良

此外,构图必须服从于实际需要。例如要用的宣纸,首先看它的长短、宽窄、横直、大小,然后考虑入画人物的主次轻重,以此来经营位置、安排地位。构图这门学问,对画家来说是变化无穷的。构图得当,整个作品因此生色增辉;构图不当,整个作品则为此黯然失色。正如透视学、解剖学都是作画不可缺少的基础知识,但在创作实践中,画家需要从实际出发,冲破樊篱,才能使自己的艺术得到充分发挥。所以绘画要创新,就必须尊重、服从构图的规律性,同时还要大胆突破,避免被其束缚,从而不断创造新意,这是合乎辩证法的。画家构图犹如大将布阵,要做到“运筹帷幄之中”,达到“决胜千里之外”,有了这样的老谋深算,才会稳操胜券。