鲁迅收到过方志敏狱中文稿吗

2021-07-27刘明钢

刘明钢

关于鲁迅是否转交过方志敏狱中文稿的问题,曾经引发激烈的争论,目前学界有一种观点认为,鲁迅与狱中文稿没有关系;然而,笔者则认为,鲁迅不仅收到方志敏的遗稿,而且收到了两次。

收到一封都是白纸的信

1935年6月中旬,鲁迅收到方志敏从狱中送出的第一批文稿。这些文稿中除了一封没有称谓、署名的短信外,其余的都是白纸,让人莫名其妙。鲁迅交给胡风,胡也看不懂。据胡风回忆:

一九三五年四、五月间鲁迅从内山书店接到一封信,打开一看是几张白纸,鲁迅弄不清是哪里寄来的,把白纸拿给我看,我也不认识。我去找吴奚如同志,他说可以拿碘酒擦一下试试看。回来后,我买了碘酒,擦后果然显出了字,即拿去给鲁迅看。其中有一封方志敏同志给党中央的信,还有一封给鲁迅的信。

吴奚如当时是中共特科的工作人员,担任党组织与鲁迅之间的联系人。据他回忆:

一九三五年春(或一九三四年冬),方志敏同志在南昌军人监狱中,秘密委托监狱的一个同情革命、钦佩红军将领方志敏的小职员某某义士,把他写给党中央的一件报告和致鲁迅先生的一封信,交那位义士设法派其妻送往上海交内山书店转鲁迅先生。这个秘密使命,那位义士的妻子顺利完成了。

有一天,胡风拿着若干张白纸匆匆跑来找我,说是鲁迅先生收到从内山书店转给他的信中,有一封里面都是白信纸,一个字也没有,莫名其妙,交给胡风研究。……我叫他用碘酒擦擦看,他回去一擦,就出现了字迹,原来是方志敏同志托人送来的。……我留下给中央的报告,他马上把给鲁迅的信送去了。那信是请求鲁迅先生邀约孙夫人和蔡元培先生以中国民权保障同盟的名义,向社会上发动一个营救他的运动。胡风当天带来了鲁迅先生的话。……意见是:请党中央代他转告方志敏同志,如果发动一个营救运动,那只有加速方志敏同志的死刑执行期,因此应该利用蒋介石企图软化方志敏同志的短暂时间,在狱中赶快为党、为中国后代人写下一些珍贵的遗言。从此以后,方志敏同志在狱中除了不断通过那义士的妻子,向党中央特科传递秘密文件外,还接受鲁迅先生的意见,写成了留给后代人的珍贵遗著:《可爱的中国》。这本遗著是分期写成送到党中央特科保存的,直到全国解放后才得以出版。

吴奚如与胡风的文章都提到,鲁迅同时收到方志敏的两封信,一封是给党中央的信,另一封是给鲁迅的信。

需要指出的是,20世纪80年代初,吴奚如已是耄耋老人,回忆40多年前的事情,有的问题难免记得不准确。

首先,吴认为鲁迅收到方志敏给中央的信的时间是“一九三五年春(或一九三四年冬)”,这显然是错误的。方志敏给中央的信写于1935年6月11日,鲁迅收到该信的时间只能在此之后,而不能在此之前。

其次,关于请鲁迅等“向社会上发动一个营救他的运动”的问题。笔者认为,如果方志敏有这种想法,一定应该在给中央的信中谈到。然而,《给党中央的信》却完全没有涉及这方面内容。方志敏是个非常讲纪律的人,他不可能不向中央报告,却请党外人士出面营救。因此,此说存疑。笔者推测,鲁迅在收到方志敏的文稿之后,曾与胡风、吴奚如等人讨论过如何营救的问题,可能提出发动营救运动的建议,因此,吴奚如有此印象。

再次,在此之前《可爱的中国》已经完稿。在《给党中央的信》中,方志敏罗列了已经完成的8篇文稿的题目,其中就有《可爱的中国》,可见该文的写作与鲁迅没有任何关系。

总之,吴的回忆确实有不少的疏漏,因此,一些学者认为完全不可信。然而,笔者则认为,吴的回忆尽管有这样那样的疏漏、错误,但关于鲁迅曾经收到方志敏狱中文稿的内容却是基本可信的。

首先,吴回忆的一些细节相当准确。吴奚如写该文时,手头没有方志敏给中央的信,也没有条件到档案馆查阅这份资料,否则就不会产生那些失误。吴文发表于1980年1月,其时对方志敏遗稿的讨论刚刚开始,学术界对方志敏狱中文稿的情况还很茫然。在这种情况下,吴文披露,鲁迅曾收到方志敏写给中央的“报告书”,而且是密写的。后来,研究者在中央档案馆果然查到这份密写的档案资料。个人的回忆与档案资料相吻合,这说明吴奚如的回忆具有一定的真实性,如果没有亲身经历,不可能如此准确地写出这些细节。

其次,与胡逸民的回忆可以形成证据链。关于是谁送来方志敏的遗稿?按照吴的说法,派其妻送信的是“监狱的一个同情革命、钦佩红军将领方志敏的小职员某某义士”。因为高家骏是监狱的文书,也就是“监狱的”的“小职员”,于是有文章认为此“义士”就是高家骏,送信人应是其女友程全昭。然而,当时程未婚,因此不可能是“义士的妻子”;况且在传送文稿的过程中,程全昭没有与任何人谈及男友的情况,外人不可能知道高家骏是个“小职员”。

根据上面的信息,大致可以排除程全昭的可能性,那么这个“义士的妻子”是谁呢?

该人只能是胡逸民。胡逸民(1890—1986),浙江永康人,曾是方志敏的狱友,也是传送狱中文稿的关键人物。他在一篇回忆文章中写道:“我夫人经常带些吃的东西来探望我,我也拿些给方志敏。我介绍夫人与方志敏认识。有一天,方志敏试探性地问我,能否為他捎一封信,我满口答应,保证由我夫人送到。第一封信的任务完成,他对我更加信任了。”

1986年,胡逸民在接受研究者访问时回忆说:“方志敏写给鲁迅和宋庆龄的信,是由我夫人送去上海的,送信地址,方志敏单独写了一张字条……这信送出后,方志敏对我更信任了。”

据考证,方志敏写给中央的信就是为胡逸民写的“介绍信”, 它不可能交给外人,因此,这位“义士”只能是胡逸民;送信的“义士”之妻只能是当时常来探监的胡逸民的姨太太向影心。

此时,胡逸民是个在押犯。一个好虚荣的女人肯定不会对外人说自己丈夫是个囚犯;而谎称是“小职员”则不但保有面子,也可以避免不必要的麻烦。

从吴奚如和胡风的回忆可以说明,吴奚如、胡风非常清楚向影心回到南昌监狱的情况,由此可以推断,向影心起码不止一次送信到上海。

综上所述,吴奚如的文章与胡逸民的文章可以互相印证,两者可以形成一个完整的证据链,因此,鲁迅收到方志敏第一批狱中文稿的说法是可信的。至于是谁将《可爱的中国》送交上海地下党的,吴奚如没有说明,但根据上下文可以推断,这个人仍是向影心,而且也是经鲁迅之手。

为何引发质疑

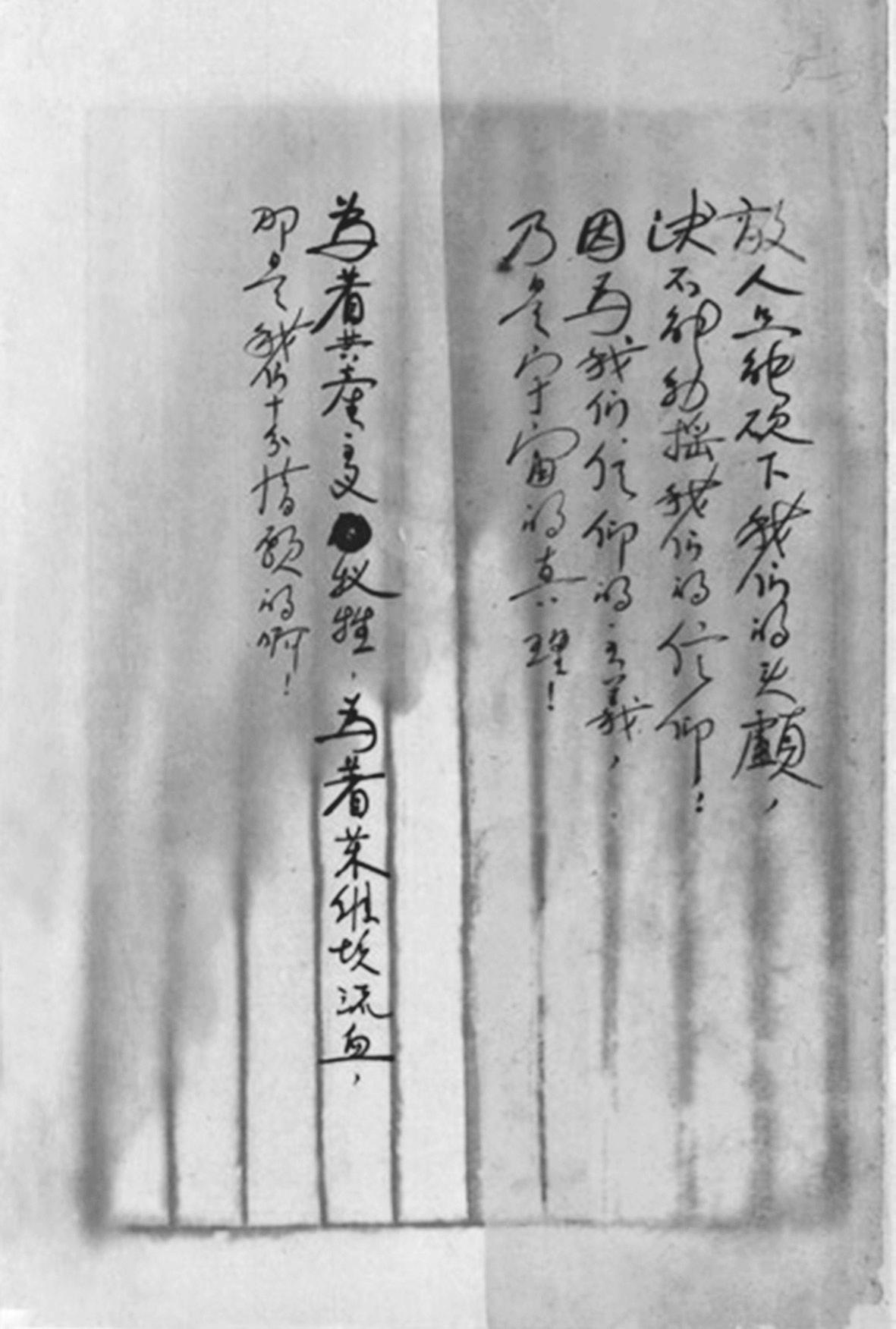

1951年9月,上海出版公司出版了《可爱的中国》的影印本。该书收录了方志敏的三篇墨迹,即《可爱的中国》《清贫》以及一封“短信”。

冯雪峰为影印本撰写了《说明》,其中写道: “这两篇文稿和这短信中所说的三封信,送到鲁迅先生手里的时候,大概已经在方志敏同志就义后很久,即是一九三五年临末或一九三六年初,因为我在一九三六年四月从陕北到了上海,鲁迅先生立即把它们交给我的时候,他说收到已经有几个月了。方志敏同志给党中央的信是密写的,我当时就转送到在陕北的中央了。”

这段文献说明,早在1936年4月,鲁迅就将方志敏的《可爱的中国》等文稿交给了冯雪峰。而在此之前,鲁迅“收到已经有几个月了”。这是鲁迅第二次收到方志敏狱中文稿。

人的记忆力毕竟有限,因此,冯雪峰的回忆也不可避免地出现疏漏。

关于收到文稿的时间。由于冯雪峰并不清楚鲁迅收到方志敏文稿的具体情况,因此,他以为鲁迅收到文稿的时间“大概已经在方志敏同志就义后很久,即是一九三五年临末或一九三六年初”。这个时间有误。方志敏是1935年8月6日英勇就义的。狱中文稿除了胡逸民送出的最后一批,其余都是方志敏生前精心安排、策划送出去的。因此,鲁迅收到这批狱中文稿的时间当在方志敏牺牲之前,而不是之后。再有,鲁迅清楚方志敏文稿的重要性,怎么可能将其放在自己手里几个月?况且,鲁迅与上海地下党关系密切,完全有条件及时转交。

1981年,胡子婴(民建发起人之一,章乃器第二任夫人)发表了《我接交〈可爱的中国〉手稿的经过》一文,由此引发人们对鲁迅是否收到《可爱的中国》等文章的质疑。胡在文章中写道:

一九三六年十一月十八日傍晚,有一个由南昌监狱中释放出狱的小官僚,受方志敏烈士之托,要设法将一个文件送交党中央。因他不认识共产党员,他将文件送到我家。……这个文件是用毛笔写的,也是写在十行纸上的。我看字迹是与上一年我看过的信上的字是一样的。当夜我看完了它,题目就叫“可爱的中国”,四九年上海一解放就出版了。

不久,胡子婴将文稿交给宋庆龄。按照这种说法,《可爱的中国》等文稿就没有经过鲁迅之手。

胡子婴曾两次收到方志敏的狱中文稿。1935年7月,胡子婴收到高家骏的女友程全昭送来的方志敏的两篇文章——《我们临死以前的话》与《在狱中致全体同志书》的密写稿,第二年11月,又收到胡逸民送来的另一批文稿,所以胡子婴写道:“我看字迹是与上一年我看过的信上的字是一样的。”

需要指出的是,胡子婴的回忆可能有误。

其一,胡子婴第一次收到的程全昭送来的是密写稿,一摞白纸,怎么能看出“笔迹”?

其二,胡子婴第二次收到的胡逸民送来的文稿有近10篇,其中包括《我们临死以前的话》与《在狱致全体同志书》的墨写稿;如果这批文稿中还有《可爱的中国》一稿的话,胡子婴完全可以直接对照笔迹,而无须凭记忆做出推断。因此,“我看字迹是与上一年我看过的信上的字是一样的”之说,不合情理。

其三,《可爱的中国》的手稿前后字体并不一样。前半部分的字体工整、拘谨、修长;后半部分的字体洒脱、流畅,一些笔画喜欢向横处伸展。经与方志敏其他手稿比对,不难得出这样的结论:《可爱的中国》的前半部分是他人誊写的,这部分共計3200多字,约占全文的四分之一;后半部分则是方志敏的手迹。因此,“我看字迹是与上一年我看过的信上的字是一样的”之说与事实不符。

总之,胡子婴的文章只能说明她曾经收到胡逸民送来的方志敏部分文稿,但不能证明其中含有《可爱的中国》。

而学界普遍采信胡子婴文章的观点,进而导致有人对鲁迅曾收到方志敏狱中文稿之说也持否定态度。

(责任编辑:齐风)