促进深度学习的“主题+问题链”初中历史教学实践设计

2021-07-27郭汇华

郭汇华

【摘要】深度学习是一种关注学生高阶思维培养与发展的理解型学习模式,它强调对知识的整合与重构、注意迁移与应用能力的培养等特点。历史教师在课堂教学中可以通过恰当且精辟的主题确定、启人深思且环环相扣的问题链设计、有效多变的情境创设来促进学生理解性地自主学习,培养学生对历史叙事的解释、分析和评价的综合思维能力,实现学生的身心健康成长。

【关键词】深度学习;主题+问题链;初中历史;教学实践

深度学习是一种积极主动的探索式、理解型学习模式,是一种以促进学生批判性、发散性思维和创新精神发展为目的的学习过程,不仅关注学生学习的结果,也重视学习状态和学习过程。根据布鲁姆的分类,教育目标有“知识、领会、应用、分析、综合及评价 ”六个层次,其中“分析、综合和评价”属于高级思维技能。深度学习对应的认知水平是“应用、分析、综合及评价”四个较高级的认知层次。《初中历史课程标准》的内容包含了多种不同的层次要求,其中,“探讨、理解、分析”等目标只有通过深度学习才能达到。

下面,笔者以部编版初中历史九年级下册第四单元第13课《罗斯福新政》为例,谈谈促进深度学习的“主题+问题链”初中历史教学实践设计的做法。

一、摸清学情,明确目标,构建时空观念

本课内容上承一战后资本主义国家经济迅速发展,下接二战的爆发,主要讲述了20世纪30年代,资本主义社会的经济大危机和美国的“罗斯福新政”等史实,初中学生普遍对经济领域的市场运作、知识术语等知之甚少,所以对“经济大危机”的理解更是吃力。部分学生对罗斯福本人闻所未闻,更不知何为“罗斯福新政”。因此,教师在教学中采用历史叙事与历史解释,史料实证相结合的方式帮助学生理解历史概念,掌握历史事件和脉络,形成整体的历史思维,进而落实学习目标。

根据课标要求以及具体学情,确定以下教学目标:在20世纪二三十年代美国经济表面繁荣却矛盾重重的背景时空中,学会用唯物史观探究经济大危机爆发的原因和特点、美国爆发的经济大危机对整个资本主义世界产生哪些影响;通过分组情境创设,学生知道了“罗斯福新政”应对危机的不同措施,归纳、提取“罗斯福新政”的特点和实质;了解罗斯福的生平事迹,感受面对困难,迎难而上的勇气和决心。

任何对客观历史的认识都要置于特定的事件和空间背景下,才能对史实有准确的理解和评价。因此,时空观念是学生认识历史的必要标尺。时间轴的设计和运用就能很好帮助学生实现对历史事件的定位和界限。通过以下时间轴的设计和展示“罗斯福新政”的歷史名词解释,可以让学生把握“罗斯福新政”发生的时空条件和时代背景,准确理解和认识“罗斯福新政”,进而帮助学生从当时的时代背景出发,去思考、去评价“罗斯福新政”。

二、主题为魂,立魂构课,培养高阶思维

聂幼犁教授认为,“评价一堂课的育人价值,首要标准就是教学立意”。教学立意指的是一节课要有中心思想即主题、课魂。历史课的主题既是课的核心知识点也是核心价值观,它是历史事件折射出来的精神层面的体现和精神表达,彰显着课文内容背后蕴藏的历史价值,滋润学生心灵,促进学生思想升华。一节好的历史课,应该有主题、有思想、有灵魂,恰当且精辟的主题有助于学生高阶思维的培养和学习能力的提升。

如,在九年级下册第13课《罗斯福新政》一课中,为了让繁杂的教学内容富有条理,更加行云流水,笔者以“危机、转机、生机”为主题,然后从“魂”出发,进行本课的构建,把课文主线确立为美国遭遇经济大危机—罗斯福实行新政,扭转危机—资本主义国家纷纷效仿,找到生机的过程。主题的确定立足课文的主线,深挖内涵价值观,兼具高度的概括和升华内容的作用,比起开门见山的课文题目,更能引起学生的兴趣,全文的授课也有了一种灵魂的引领。

三、问题链为骨架,强化素养,引领深度学习

一节好的历史课,除了有课魂即主题的引领,更需要通过有逻辑、有深度、有思考的历史叙事来完成。历史叙事并不是教师照本宣科对教材知识的简单重复或梳理线索,死记硬背,而是通过一组组启人深思且环环相扣的问题链设计,实现对教材内容进行新的意义重构,由此引领学生深度学习。

本课以“主题+问题链”教学法设置主要框架,在“危机、转机、生机”的课魂下,设计了三组环环相扣的问题链:危机——繁华落尽起危机(经济大危机的原因、过程和影响);转机——力挽狂澜见转机(“罗斯福新政”的措施);生机——行之有效显生机(“罗斯福新政”特点和影响)。问题链导学的形式既为我们提供了自主探究的机会和平台,又能够使课标的要求更加明细化、条理性,十分适应学生的思维和认知习惯。教师在一组核心问题链基础上重组教材,寻找、利用典型历史资料,突破重难点就有的放矢了。

1.为全面理解而提问。《罗斯福新政》的其中两点课标要求是:知道经济大危机,了解罗斯福“新政”。这两个历史事件是因果关系,这就要求学生既要解决以下问题:为什么会出现经济大危机,经济大危机有何表现和特点,经济大危机产生哪些影响?又要理解罗斯福针对经济大危机采取哪些措施以及各自成效。其中,经济大危机爆发的原因是本课的难点,初中学生对经济领域的供求矛盾难以理解。

材料一:1920年到1929年,美国工业生产增长了55%,而工人工资仅增长2%。农业工人的工资还不到非农业工人工资的40%。到1929年,国家财富的3/5由只占人口总数2%的人拥有。

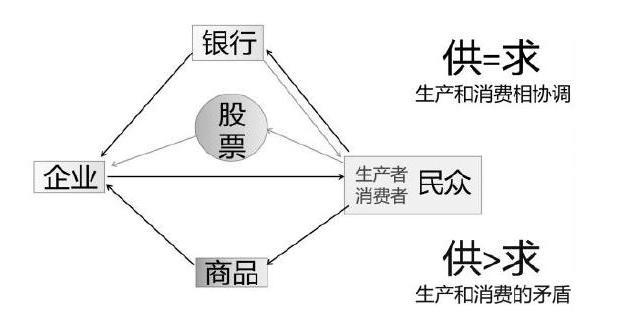

材料二:

设问一:依据材料,美国在1920-1929年出现了怎样的经济现象?这些现象的出现与经济危机的发生有没有必然的联系呢?

通过材料一分析,学生可以直观提取信息:当时美国贫富分化严重,生产能力和消费水平也存在较大差距,出现生产过剩现象。另一方面,教师利用材料二,结合经济学知识,讲述银行、企业、民众和商品是如何正常运转,但供求出现矛盾时,经济大危机就会应运而生。此时,顺理成章地引导学生掌握以下两个知识:一是经济大危机首先从股票行业(金融业)开始,进而延申到工业、农业、就业等方面。二是“罗斯福新政”的中心措施就是围绕平衡供求矛盾开展的。