财产法的体系演进

2021-07-27孙山

孙 山

在《民法典》的制定中,要不要提取物权、知识产权、债权等财产权的公因式,设立统一的、上位的财产编,与人格编对应,显然是不得不直面的问题。如果设立财产编,毫无疑问,《民法典》将极具包容性,我们可能会制订出一部反映时代特征的《民法典》,立法内容上超越《法国民法典》和《德国民法典》;通过提取公因式的方式,我们还可以抽象出财产保护的共用规则①学术界一直有设计“财产权总则”的呼声,参见马俊驹、梅夏英:《我国未来民法典中设置财产权总则编的理由和基本构想》,《中国法学》2004年第4 期;吴汉东:《论财产权体系——兼论民法典中的“财产权总则”》,《中国法学》2005年第2 期;吴汉东:《知识产权“入典”与民法典“财产权总则”》,《法制与社会发展》2015年第4 期;王涌:《财产权谱系、财产权法定主义与民法典〈财产法总则〉》,《政法论坛》2016年第1 期等。,明确一类对象构成财产乃至必须通过设权模式加以保护的逻辑基础,为新类型法益进入《民法典》开拓通道,实现《民法典》的开放性,在立法技术层面也向前发展。当然,这种理想的实现,需要敢于担当的勇气,也需要整体上把握各类财产本质及其保护规则的智慧,更需要充足的、不受任期制影响的立法准备时间。显然,《民法典》“编纂型”立法的思路否定了这种可能。所以,目前的立法规划,恰如江平先生对《民法总则》的评价一样,“继受有余创新不足”。固然,我们很难对这一立法现状有所改变,但学术上的梳理却是非常必要的。“人身/财产”是民法学界惯用的分析框架,如果对“财产”与“财产权”这样的基本概念缺乏清晰辨识,那么辛苦努力构建的民法学理论体系势必奠基在并不坚固的基础之上。不止如此,学理更是司法实践中法律解释的指导,混乱纷争的学说会造成任性随意的裁判。因此,即便暂时不能对立法有所助益,我们也要服从于学术进化和司法实务开展的需求,从财产与财产权的辨析入手,通过考察“物”与“财产”这一对概念在罗马法、《法国民法典》与《德国民法典》上的纠葛史,发现财产法体系演进的历史规律,探讨在知识财产与网络虚拟财产冲击下的财产法体系的重构。

一、财产与财产权之辨

(一)财产与财产权关系的两种解读及其谬误

对于财产和财产权这两个概念,国内民法学者通常有两种解读,其一是将财产与财产权划等号,认为财产包括全部类型的财产权;其二是将财产与绝对财产权划等号,债权被排除在财产的范畴之外。显然,不论哪种解读,都是认为从财产到财产权不存在任何的中间阶段,一项财产当然会被立法确认为一项财产权。这种无条件的自然过渡,存在着严重的逻辑漏洞,也是不符合社会发展的实际需求的。以下分别进行辨析。

马俊驹、梅夏英教授是“财产=财产权”观点的代表。在他们看来,“财产即主体在物上的权利或加于其他人的非人身性权利,前者包括主体在物上的所有权或其他排他性权利,后者则包括债权和其他含有财产内容的请求权。”①马俊驹、梅夏英:《财产权制度的历史评析和现实思考》,《中国社会科学》1999年第1 期。从表述可知,在他们的理论框架下,财产权既包括以支配权为其作用方式的绝对财产权,也包括以请求权为其作用方式的相对财产权。英文中财产与财产权分别为“Property”和“Property Right”,而在中文中,“Right”的存在被选择性忽视的理由是财产只能以财产权的形式表现出来,故而财产与财产权同质同义,属于同一范畴②同注①。,即“财产=财产权”。然而,通过成文法方式设定绝对财产权和通过合同意定方式设定相对财产权并不是保护财产的全部方式,商业秘密、未注册商标等财产形式就属于例外,我们无法将之归入任何一类财产权。对于商业秘密、未注册商标等财产形式,它们的存在本身是合乎立法目的、民众需求和法不禁止皆自由的基本法理的,它们的内容与存在又无法通过法律规定和法定公示方式事先查询得知,而其产生不是出于特定主体间的约定,效力又不限于特定关系中的双方当事人,在绝对财产权与相对财产权的队伍中都无法容纳它们的存在。换言之,财产还能以财产权之外的形式表现出来,自然,财产与财产权就不可能是相伴而生、同质同义的同一范畴。20 多年前该文刊发之时,整个社会对于知识财产的认识还处于单纯法律移植阶段,立法者对不便于管理的未注册商标的“在先使用者的利益,未予以应有的考虑”③参见高卢麟:《中国的商标制度和商标法修改》,《知识产权》2002年第2 期。,《商标法》中排除对未注册商标的保护,《反不正当竞争法》第10 条中“权利人”的措辞成了一些学者推导出“商业秘密权”的法律依据①当时有影响力的2 部商业秘密专著都使用了“商业秘密权”的称谓,参见张玉瑞:《商业秘密法学》,中国法制出版社1999年版,第2 页;孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年版,第4 页。,囿于时代之困,我们自然也不能苛求这两位作者。20 多年间,知识产权学界对未注册商标、商业秘密、有一定影响的商品名称、包装、装潢等有了更为清晰的认识,意识到设权模式与反不正当竞争法模式之分,传统民法学者也从死者利益、胎儿利益、纯粹经济损失等疑难问题的处理中开始反思权利概念的有效性,《民法典》第126 条更是采用了权利/利益二分法,承认了法益的区分保护。在这种时代背景和认识框架下,“财产=财产权”的直线型思维应当成为历史。

王家福先生则是“财产=绝对财产权”观点的代表。早在21世纪初,我国民法学界在对民法典体系的大讨论中王家福先生等人就提出要将无形财产纳入民法典,“财产就写两大编:一编是无形财产,一编是有形财产。它们都是绝对的、排他性的权利,都是人特别需要的权利”②参见王家福、费宗祎、郑成思:《物权法、知识产权法与中国民法典》,载王卫国主编:《中国民法典论坛(2002-2005)》,中国政法大学出版社2006年版,第65 页。。毫无疑问,上述观点非常具有代表性。按照文中的表述,财产和财产权肯定是在相同的意义上使用,前一句中的财产属于后一句中的权利。不但如此,“绝对的、排他性的”表述更是将财产编中的权利限定为绝对权,作为相对权之典型的债权被排除在了财产编之外,这种认识显然是不符合大陆法系国家的理论共识的。从萨维尼开始,物权和债权就产生了现代意义上的直接区分,债法属于财产法的组成部分。“财产=绝对财产权”的看法,将让我们在财产法体系中无从安放债权。

王卫国教授则处于中间状态,他所划分的民事权利体系中包括广义财产权和狭义财产权,狭义财产权中只有物权和无形财产权,狭义财产权与债权构成了广义财产权。③参见王卫国:《现代财产法的理论建构》,《中国社会科学》2012年第1 期。我国学者对于概念特别喜欢使用广义和狭义之分,主要是出于以下两个方面的考虑:第一,词汇源自汉语,作为自然语言的汉语本身具有一定的模糊性;第二,词汇来自外来语,该词汇在其母语中就有多重含义,汉语翻译时不得不作出广义与狭义之分。不论是何种考虑,广义和狭义之分的前提应当是概念清晰,方便人们认识、了解,这是我们判断二分法层面使用同一概念时是否适当的标准。换言之,如无必要,尽量避免对同一概念作广义和狭义的区分。按照这个标准,王卫国教授对财产权概念的二分法显然是不适当的和没有必要的。财产权本就包括绝对财产权和相对财产权两类,他文中所谓狭义财产权实际上是财产权的子集合——绝对财产权,直接使用绝对财产权会让分类更加清晰、简明、没有歧义,免去广义财产权和狭义财产权间的跳入跳出之累。

基于“财产=财产权”的认识,王卫国教授建构的财产法体系无法达成他所预期的“具有包容性和开放性的新的财产法理论体系”。④同注③。王卫国教授著文论证有形财产、无形财产、集合财产的财产三元分类体系,在以绝对权为中心的理论架构下协调传统物权和各种新型财产权的关系,由此构建新的财产分类和财产权理论体系。⑤同注③。然而,终其全文,他都没有就财产与财产权之间的关系作任何分辨说明,从财产到财产权就这样无条件转化了。出于创立新时代的开放式财产法体系的考虑,王卫国教授又将无形财产的子类之一——知识财产分为归属保护型和利用保护型两类,前者主要包括虚拟财产、商业秘密等,以排他性占有为主要特征,具有绝对性以及由此派生的排他性,体现为权利人在权利客体上对他人行为的排除能力。①参见王卫国:《现代财产法的理论建构》,《中国社会科学》2012年第1 期。众所周知,商业秘密的排他效力非常弱,商业秘密持有人根本不能排除他人自主研发或取得同样内容的商业秘密,不可能进行“排他性占有”,也无法禁止反向工程,不具有绝对性,从法理到实践都不应承认“商业秘密权”的错误概念。②参见孙山:《商业秘密的性质及其立法模式研究》,载刘春田主编:《中国知识产权评论》(第4 卷),商务印书馆2011年版,第386-435 页。不止是商业秘密,未注册商标、有一定影响的商品名称、包装、装潢等类型知识财产的排他性也非常弱,我们不能将绝对性定位为所谓“归属保护型”知识财产的特征。不仅知识财产,有形财产中的物权法体系中也存在着占有这种始终在权利与事实之间打转的范畴。王卫国教授所谓的“归属保护型”知识财产,实际上是未上升为权利的法益。将财产不作任何论证就与财产权划上等号,其逻辑结果必然是将未上升为权利的法益排除在“财产=财产权”的封闭结构之外。然而,商业秘密的客观存在又让其不得不创设出“归属保护型”知识财产的新概念,概念创新的同时又无法对这种“狭义财产权”根本不具备的绝对权属性作出有效力的解释。在缺少法益概念支撑论证的情况下,“归属保护型”与“利用保护型”的二元划分只能以破坏整个民法概念体系为代价来换取对局部现象的特设性质的解释,出发点是好的,效果则无法赞誉。综上,王卫国教授的财产法体系构建,无力实现他所预期的包容性与开放性。

(二)法益视角下财产与财产权的区分论要

财产与财产权不分的根源,在于法益概念被遗忘所导致的“唯权利论”。如果财产与财产权没有任何差别,那么按照“如无必要勿增实体”的奥康姆剃刀原理,我们必须对两者作一个取舍,今后不能再同时使用这两个概念。然而学界又经常在不加说明的情况下同时使用财产和财产权,暗示着两者并不完全相同。问题的关键就在于:一种财产之上是否必然成立财产权。所有能为人力所支配、具有经济价值且具有稀缺性的对象,都属于财产。设定财产权,是立法者保护财产的法技术工具。能得出财产之上必然成立财产权的前提,是法律保护财产的方式,只有设定权利一种模式。如此,不论是用财产,还是财产权,都没有逻辑上的障碍。但是,上述推论的前提是不正确的,法律保护财产的方式,除了设定权利的模式之外,还有未上升为权利的财产法益之推定创设模式。即便是设定权利的模式,也存在两种类型:绝对权法定创设和相对权意定创设。③参见孙山:《重释知识产权法定原则》,《当代法学》2018年第6 期。马俊驹、梅夏英先生正确地指出财产本质上是法律概念,但因法益概念的缺失,得出的结论是“财产与财产权相伴而生,并且是同质同义的,属于同一范畴”④马俊驹、梅夏英:《财产权制度的历史评析和现实思考》,《中国社会科学》1999年第1 期。。一旦我们重新发现被遗忘的法益,那么财产与财产权之间就必然不能划等号,作为上位概念的法益对应着财产,作为下位概念的权利对应着财产权,未上升为权利的财产法益则是财产之中没有转化为财产权的组成部分。据此,财产和财产权是有明显区别的分阶概念,财产是财产权的上位概念。

按义务人范围与义务内容的不同,可将财产分为绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益三类。在财产与财产权的关系问题上,以往研究容易陷入一种简单的直线型思维,将财产与财产权或绝对财产权直接划等号。然而,从财产(Property)到财产权(Property Right),“权”的一字之差意味着中间还存在着定型化的过程,意味着有选择的保护。正如拉伦茨所言,德国通说认为,财产指的是一个人所拥有的经济价值意义上的利益与权利的总称,它首先包括不动产与动产的所有权以及债权和其他权利,只要它们具有货币上的价值。①参见[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》(下册),王晓晔等译,法律出版社2003年版,第1006 页。对于拉伦茨笔下的“利益”而言,直接用财产权指代是不恰当的,至少在获得立法明确规定的权利身份之前,“利益”都要停留在财产阶段。财产的概念大于财产权,这一判断在法益说的背景下更容易被国人所理解。法益即法所保护的利益,按其内容不同,可分为人身法益和财产法益。对于财产法益,我们又可以根据义务人的范围和义务内容的不同,分为绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益,其中绝对财产权和相对财产权均为财产权。绝对财产权具有对世效力,推定所有人都应当知晓它的存在,所有人均负有较高的普遍的法定注意义务。相对财产权通常依约定而生,只在特定主体之间有约束力,依约定承担相应的义务,合同关系外第三人不负有注意义务。未上升为权利的财产法益与前述两种财产权均不同,义务的产生既不是依据法律的明文规定,也和合同无关,而是取决于该种法益的影响力范围,在影响力所及范围内通过解释诚实信用原则和公序良俗原则的方式,为该范围内的主体确定较低的注意义务之具体内容。财产类型的三分,实质上就是法益类型的三分。

在财产的分类问题上,有学者使用了财产支配权的表述:“是指权利主体直接支配标的物以实现权利内容,并可排斥他人干涉的权利”②参见温世扬:《财产支配权论要》,《中国法学》2005年第5 期。。究其实质,财产支配权即为本文中的绝对财产权,二者的区别在于强调的重点不同,前者强调意志因素在财产权中的重要性,后者强调该种财产权的法律效力,是在不同层面描述同一范畴。正如一些学者所指出的,“支配权必定是绝对权,绝对权却不一定是支配权”③参见金可可:《论支配权概念——以德国民法学为背景》,《中国法学》2006年第2 期。。按照作用方式上的差异,我们可以将权利分为支配权、请求权、形成权与抗辩权。如果使用财产支配权的表述,相应的,我们就要用财产请求权来充当债权的代名词,但财产请求权的用语会让人们无法处理其与传统民法中各类请求权的逻辑关系,引起不必要的理论混乱。绝对权的所指广于支配权,上述财产三分的结果是形成具有不同法律效力的三类法益,用绝对财产权取代财产支配权,用相对财产权取代财产请求权,这种选择既是逻辑的需要,也便于民众理解。

财产是开放性概念,财产法的称谓可以整合绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益的保护体系。不论在财产和财产权的关系上持何种观点,大家的共识都是希望通过引入财产或财产权的概念,打破“物/债”二分的封闭性,实现民法的开放性。一个概念属于开放性还是封闭性,外延是否会有所变化,取决于概念的判断标准。财产是开放性概念,可以通过解释的方式扩大或缩小其外延。财产的认定属于以人类的需求为基础的价值判断,所有对人类有价值的对象,都可能通过解释的方式定性为财产,并不以法律的明文规定为限,未上升为权利的法益也属于它的重要组成部分。财产权则有不同,其中的绝对财产权属于封闭性概念,相对财产权虽属于开放性概念但约束力仅限于特定关系中的主体。财产权的认定是以现有规范为基础的纯逻辑判断,因财产权的不同性质而在判断的依据上有差别。相对财产权的典型——合同之债因约定而生,定约双方的合意与行为能力是合同之债有效与否的积极要件,法律中的禁止性规定是合同之债有效与否的消极要件,当事人可在积极要件和消极要件组合划定的范围内自由创设债的类型和内容。绝对财产权的类型和内容以法律规定中的封闭式列举为限,当事人设定权利时只能严格对号入座,无法通过约定或解释的方式自由创设。既然财产是开放性概念,财产法的体系保持着一定程度的开放性,那么弹性的财产法体系就可以整合绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益的保护制度。相比之下,财产权法称谓的包容度要差,特别是其中的绝对财产权法,不具有开放性。

财产的三分法能够确立不同程度的注意义务,实现法益保护与行为自由间的平衡。对于权利人而言,所有的绝对财产权都要奉行权利法定原则,权利的类型和内容均由法律明文规定,当事人不得自行创设法定类型以外的绝对财产权,也不得新增权利内容,任何人都不得侵犯法定之权,绝对财产权的保护具有高度的稳定性。对于义务人而言,他们虽然要承担较高的、普遍的注意义务,但这类义务以法律规定为限,绝对财产权可以通过公开途径事先了解的事实和制度设计,辅之以刚性的权利法定原则,义务人的行为自由也得到了充分保障。相对财产权因意定而生,在不违背法律规定中的积极要件与消极要件的情况下,意定的权利类型与内容均为有效,由双方通过合同的方式确定权利义务关系,自主决定法益保护与行为自由的平衡点。相对财产权只能针对特定主体产生拘束力,对于特定关系外的第三人而言,立法者不可能要求其预先知晓合同的存在,也就无法对其课加普遍的注意义务,“第三人侵害债权”仅在特殊情形下成立,从反面保障了公众的行为自由。未上升为权利的财产法益既可能在立法中被明确列举,也可能以推定的方式解释创设。需要说明的是,未上升为权利的财产法益的列举式规定不同于绝对财产权的法定创设。绝对财产权遵循权利法定原则,权利的内容和类型都要由法律明文规定和限定,不存在通过约定方式创设或通过解释基本原则的方式推定创设的可能性,封闭性是绝对财产权的基本特征。与绝对财产权的封闭式列举不同,未上升为权利的财产法益的列举是开放式列举,类型和内容并不以列举为限,这也是推定创设之所以能成立的原因之一。未上升为权利的财产法益所对应的义务,是针对特定范围内主体而课加的较低的、普遍的注意义务,特定范围外主体不承担此类义务,义务的法律依据既有明文规定也有诚实信用原则和公序良俗原则,弹性保护意在平衡法益保护和行为自由。可见,三种类型财产所表征的法益对应着不同程度的注意义务,均能实现法益保护与行为自由的平衡。

二、大陆法系框架下财产法体系的历史演进:“物”与“财产”的纠葛史

正如一些学者所言,大陆法系的财产法模式围绕着对“物”的认识发展而演进。①参见王卫国:《现代财产法的理论建构》,《中国社会科学》2012年第1 期。大陆法系下“物”与“财产”的观念纠葛史展现了人类认识的进步,同时也暗含着“物/债”二分的财产法体系之崩塌与重建的线索。

(一)罗马法中的“物”与“财产”

罗马法中与物有关的概念包括“Res”“Bona”和“Corpus”。罗马法学家按照不同标准对物进行各种分类,包括有体物与无体物、交易物与非交易物、要式物与略式物、可替代物与无可替代物、主物与从物等①参见[意]彼德罗·彭梵得:《罗马法教科书》,黄风译,中国政法大学出版社1992年版,第185-193 页。,其中最重要的分类就是有体物与无体物。按照是否存在对应的物质实体,粗分为有体物(Res Corporales)和无体物(Res Incorporales),前者指拥有物质实体的对象本身,后者指对象之上的权利,如实质意义上的财产继承权、用益物权、债权等。“Corpus”通常译为“物体”,“Bona”通常译为“财物”,“Res”则为“物”。周枏先生这一段论述对三者作出了精准的区分:“在古代罗马,人们所称的物,是指除自由人外而存在于自然界的一切东西。……后来,法律和法学思想不断发展,罗马法逐渐把物限定为一切人力可以支配并能够构成人们财产组成部分的事物,在优帝《学术汇编》中,它包括有体物、权利和诉权,又称财物,这是狭义的物。”②周枏:《罗马法原论》(上册),商务印书馆1994年版,第276 页。也就是说,早期对“物”(Res)的界定,是从纯自然状态意义上完成的,所以,盖尤斯《法学阶梯》中第二编第1 条有如下内容,“现在让我们来看看物:它们有些属于我们的财产,有些则不属于我们的财产”③参见[古罗马]盖尤斯:《法学阶梯》,黄风译,中国政法大学出版社1996年版,第80 页。。对于人类无法掌控的自在之物,如太阳,当然不能归入财产之列。后来对“物”(Res)的界定,则是从规范意义上完成的:对于自然状态的物,剥离了人类无法掌控的自然之物,保留了可以为人类掌控且有物质形态的部分;同时,又将物上的权利拟制为无体物,完成了人法、物法和诉讼法的三编分类。“财物”(Bona)一词对应后来使用的规范意义上的“物”(Res)。所以,“Res”“Bona”和“Corpus”三者间的逻辑关系是这样的:“Corpus”在罗马法框架下即为“有体物”;“Bona”既包括“有体物”,也包括“无体物”,是“Corpus”的上位概念;“Res”则为三者中最上位的概念——“物”,“有体物”与“无体物”之外,它还包括处于纯自然状态、人力所不能掌控的物。

在罗马法时代,“财产”(Patrimomium)的概念已经出现,但受时代和认识水平限制,人们习惯于用“物”(Res)来指称财产的对象,“物”即“财产”。古罗马商品经济的发达让人类意识到商品交换价值的重要性,法学研究的进步则让人类能够对市场交易行为完成初步的、简单的抽象思维。在这一过程中,“物”就成为抽象思维的原点。正如一些学者所言,“盖尤斯引入无体物概念的真正目的是为了把与物紧密相关但又不是物本身的,我们现代人称之为他物权的用益物权、地役权,以及继承权和通过合同产生的债权纳人物法的讨论范围”④参见方新军:《盖尤斯无体物概念的建构与分解》,《法学研究》2006年第4 期。。很显然,罗马法中的无体物是类物化思维的结果,将权利拟制为物以便适用有体物的程序实现权利这种“无体物”的移转。因此,有体物与无体物的分类,主要是为了方便程序的适用。无论是有体物,还是无体物,从满足人类需求的角度看,它们都可以成为“财产”(Patrimomium)。需要特别说明的是,即便在罗马法中,“物”与财产在逻辑上也不是包含与被包含关系。有学者认为,广义的“物”(Res)包括财产和财物,而其依据则是盖尤斯《法学阶梯》第二编第1 条的表述。①参见温世扬:《财产支配权论要》,《中国法学》2005年第5 期。这种说法是不符合逻辑的。财产是从价值角度来评判某一对象,凡是对人类有价值的都属于财产;物则是从物理角度来评判某一对象,凡是通过人力作用能够影响到其存在状态的都属于物。两者的评判角度不同,自然不能用包含与被包含来描述相互关系,但因评价的基础都是某一对象,所以会出现范围重合的可能。好比同时评价人的健康程度与运动能力时,会得出通常情形下喜欢运动的人身体状况也都比较良好的结论,出现被评价对象在范围上的重合,但我们不能得出喜欢运动的人都身体健康或者身体健康的人都喜欢运动的结论。受时代和认识水平的限制,罗马人只能以物为唯一对象来思考财产问题,因此,在盖尤斯撰写《法学阶梯》的时代,财产与物在范围上并不完全重合,而在优士丁尼《学术汇编》的时代,财产与物在范围上是完全重合的,人们也习惯于用物来直观地指称财产的对象。所以,罗马法中物的概念比现代民法中物的概念内涵要广,相当于现代民法中的财产。

在且只在罗马法的框架之下,有体物与无体物的分类才可以实现体系自足。一些学者在评价无体物概念缺憾不足时的依据,是无体物的使用会出现地役权这类“物权的物权”的悖论。②参见马俊驹、梅夏英:《财产权制度的历史评析和现实思考》,《中国社会科学》1999年第1 期。这种批评无视概念所依附的体系,忽视了法学概念的功能性特征。有体物与无体物的区分是出于特定目的而作出的,是否符合逻辑必须依照该特定目的进行判断,根据后世对有些概念的界定来评价名称相同而实质有异的表述,这种做法是不适当的。之所以将权利拟制为无体物,是因为要利用既有的物法,方便程序的适用。对于罗马人而言,他们的大脑中根本不会出现“权利上之权利”的困惑,因为有体物与无体物之分的创设年代,根本不存在形式上的权利范畴。一些学者在历史考察之后发现,除了“法”“公正”和“执法地点”之外,Ius 在罗马法中还可作“权利”来理解,但权利概念还没有完全从“公正”的意义中分离出来,权利在罗马法中只处于次要的地位;12世纪开始,Ius 的主观意义(权利)逐步受到重视;到17世纪为止,权利的概念已经充分成熟,格劳秀斯在其名著《战争与和平法》中将“正义”“权利”和“法律”明确总结为Ius 的三种含义。③参见李中原:《Ius 和right 的词义变迁谈两大法系权利概念的历史演进》,《中外法学》2008年第4 期。也就是说,直到17世纪,“权利”才作为一个概念被人们所认可。“(古罗马)当时财产唯一可能存在的形式是对有体物的占有和使用,罗马法只能在有体物的范畴中解决所有权以及其他财产权利的法律问题”④同注②。,在缺少权利概念本身的背景下,无体物成为古罗马法学家的创新就不足为奇了。“权利上之权利”的质疑,完全是站在19世纪德国民法学的理论框架下提出的,罗马人只知道有体物之诉和无体物之诉,权利这种有体物之上如何还能存在权利的问话,对于罗马人而言与天书无异。因此,在没有权利概念的古罗马时期,有体物与无体物之分在促进正当利益保护的同时也不会带来学理上的难题。罗马人是从物的归属的角度来思考问题,权利概念并未登场。而在权利概念出现之后,有体物与无体物所受到的保护均被归因于权利的存在,而无体物本身亦被定性为权利,通过推导可以得出“权利的客体是权利”的结论,有体物与无体物二分的合理性就会逐渐受到质疑。无论我们以何种表述指称知识产权的对象,知识产权的对象都是没有物质实体的。于是,权利就不得不与知识产权的对象共用“无体物”的上位概念,罗马法上的“无体物”概念彻底解体。知识产权的出现与普遍认可,给了有体物与无体物二分框架最后一击。有体物与无体物的分类,在且只在罗马法的框架下实现体系自足。

(二)《法国民法典》中的“物”与“财产”

《法国民法典》中使用了“物”(Chose)、“财产”(Bien)和“所有权”(Propriété)的概念。为了明确法国《民法典》中“物”与“财产”的关系,我们需要解析“Chose”“Bien”和“Propriété”的概念。“Chose”的含义比较确定,是指具有物质实体的物,相当于罗马法中的有体物(Corpus)。“Bien”与“Propriété”联袂出现在第二卷的标题中:“Des biens et des différentes modifications de la propriété”。于是,“Bien”和“Propriété”如何翻译就成为考验国人智慧的难题。“Bien”的内涵确定,关键在于第516 条中的分类方式及此后对于分类方式的具体介绍。按照第516 条的规定,“Bien”可以分为两类,可以移动的(Meuble)和不可以移动的(Immeuble),通常将该条译为:“财产或为动产,或为不动产”。根据《法国民法典》的总体架构和第二卷第一编该条以后第一章“不动产”(第517-526 条)和第二章“动产”(第527-536 条)的内容及其用语,可以确定立法者在这些条文中尽可能在避免出现“权利”(Droit)的字眼,尽力避免“财产”(Bien)与权利发生关联,财产都以具备一定形态的“物”(Chose)为对象。如此一来,“Bien”意为“财产”,但含义窄于罗马法上的“财产”(Patrimomium),其所指的对象相当于罗马法中的“有体物”(Res Corporales)。①参见郑成思、黄晖:《法国民法典中的“财产权”概念与我国立法的选择》,《知识产权》2002年第3 期。语言常常具有多义性,特别是跨语系的翻译,翻译不能传达全部信息是我们不得不面对的困窘。实际上,“Bien”既包含物的意思,也包含财产的意思,是两者的结合。在这一点上,罗马法中的“Patrimomium”和法国法中的“Bien”也是不同的,前者仅指财产。在第544 条中,立法者对“Propriété”作了定义,是指“对于物(Chose)有绝对无限制地享有及处分的权利,但法律和法规所禁止的使用不在此限”②原文为“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”。比照该条用语和第一章“动产”与第二章“不动产”所有条文的用语很容易发现,立法者是要以明确态度将“propriété”定义为财产权,它是针对各种物(chose),更准确地说是拥有物质实体的、本来意义上的物,所享有的绝对地、无限制地享有和处分的权利。。由此,“Propriété”便成为针对有物质实体的物(Chose)的所有权,和罗马法中的“Patrimomium”也是有区别的。承袭罗马法,债和担保的内容被规定到了第三编“Des différentes manières dont on acquiert la propriété”,即“所有权取得的不同方式”。根据上述分析,我们可以对“Chose”“Bien”和“Propriété”间的关系作一梳理:“Chose”(物)是“Bien”(财产)的物质表现形态,“Bien”同时强调物的自然属性与物对人类的价值,“Propriété”则突出物的规范属性,是针对“Bien”(财产)的所有权。

出于逻辑的考虑,《法国民法典》用动产与不动产的二分法取代了罗马法中的有体物与无体物的二分法。《法国民法典》的制定是在法国大革命之后,权利概念早被承认,权利观念更是深入人心,所以,不曾困扰古罗马人的“权利上之权利”,就成为法国人不得不直面的问题。正如马俊驹、梅夏英所指出的,在无体物也属于物的情况下,地役权这类无体物仍然成为物权,陷入“物权的物权”的怪圈。①参见马俊驹、梅夏英:《财产权制度的历史评析与现实思考》,《中国社会科学》1999年第1 期。为了回避无体物的使用,立法者在第516 条中使用了“财产”(Bien),并将动产和不动产作为最基本的分类,分类的标准包括属性、用途和使用目的②参见《法国民法典》第517 条。,加入了更多人类主观选择的因素。如前所析,动产、不动产都是建立在有物质实体的物(Chose)之上的,《法国民法典》中也多次出现了“不可移动物”(Chose Immobilière)③参见《法国民法典》第526 条、第546 条、第二卷第二编第二章第一节的标题、第1968 条,此处为穷尽列举。和“可移动物”(Chose Mobilière)。④参见《法国民法典》第546 条、第二卷第二编第二章第二节的标题、第565 条、第1918 条、1961 条、第1968 条,此处为穷尽列举。《法国民法典》之所以能够避免“权利上之权利”的质疑,是因为立法者以“财产”替换“物”、以“动产/不动产”替换“有体物/无体物”,并将《民法典》中的“物”(Chose)限定为有物质实体的物,把罗马法上的无体物按照其所依附的物之属性、用途和使用目的分别归入动产或不动产,无体物的概念彻底被《法国民法典》废弛。由此,债、担保等作为财产的取得方式被规定到了第三卷“取得财产的各种方式”之中。可见,《法国民法典》的立法者也是非常有立法智慧的,在权利概念已经被普遍认可的情况下,立法者的限缩定义直接取消了“无体物”的问题,《法国民法典》自身实现了体系自足。

《法国民法典》在财产法立法上的缺憾,在于没有预见到知识财产的融入问题,也就难以通过大规模的修法明确其保护的细则。毕竟,时代的局限使得立法者只选择了物作为财产法的基础概念,而将“物”(Chose)限定为有物质实体的物的选择,会产生关闭财产法体系大门的效果,知识财产因物质实体的欠缺被排除在外,第517 条将财产二分为动产和不动产的规定让知识财产难以被归类,法律解释对此也无能为力。《法国民法典》对财产的保护,稳定性有余而开放性欠缺。所以,在解释“财产”概念时,法国人已经抛弃了有体物的范围界限,扩张到包括各种无形财产的更广泛的范围,⑤参见[法]弗朗索瓦·泰雷、菲利普·森勒尔:《法国财产法》,罗结珍译,中国法制出版社2008年版,第98-115 页。以此来弥补开放性上的不足。

(三)《德国民法典》中的“物”与“财产”

《德国民法典》中同时使用了“物”(Sache)、“对象”(Gegenstand)和“财产”(Vermögen),将“对象”(Gegenstand)翻译为“物”的做法是错误的。“Vermögen”通译为财产,在法典中大量使用但没有被定义,究其实质,是指个人所享有的各种经济利益的总和,至于是否仅限于物权和债权,从法典用语中并不能直接推导出结论。三个用语中,《德国民法典》只对“物”(Sache)进行了定义,而且是使用“对象”(Gegenstand)完成了定义,该法第90 条将法律意义上的“物”限定为有体的“对象”。这里需要特别澄清的是,以往对于《德国民法典》第90 条“物的概念”的翻译。第90 条的原文为:“Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände”。“Sache”译为“物”是没有任何疑问的,“Körperliche Gegenstände”则有“有体物”⑥如“本法意义上的物,只为有体的物”,参见《德国民法典》,杜景林、卢谌译,中国政法大学出版社1999年版,第20 页;“本法所称的物为有体物”,参见《德国民法典》(修订版),郑冲、贾红梅译,法律出版社2001 版,第17 页。、“有体的标的”⑦参见《德国民法典》(第4 版),陈卫佐译注,法律出版社2015年版,第30 页。等译法。正如陈卫佐先生在其译本第90 条的注释中所质疑的那样,用“有体物”给“物”下定义有循环定义的嫌疑,所以他选择用“标的”这一上位概念翻译“Gegenstand”,理由是“Gegenstand”和英文中的“Object”、法语中的“Objet”含义相同。①参见《德国民法典》(第4 版),陈卫佐译注,法律出版社2015年版,第30-31 页。然而,在我国法律中,“标的”一词集中出现在《合同法》中,用“标的”来翻译“Gegenstand”容易让人产生误解。实际上,“Gegenstand”的标准译法应为“对象”,这一译法既与词典含义相同,也不会产生任何歧义。与英文“Object”、法语“Objet”含义相同的德语词汇,是“Objekt”,并非“Gegenstand”。按照第90 条的规定,“物”是“有体的对象”(Körperliche Gegenstände)。无体的对象,则包括电流、热能、行为、作品、发明、商标等。德国法中“无体的对象”与罗马法中的“无体物”存在非常大的差别,第90 条“有体物”的译法则将二者混为一谈。综上,“物”(Sache)、“对象”(Gegenstand)和“财产”(Vermögen)间的逻辑关系应当是这样的:“物”是“对象”的子集合,“物”与“债”共同构成了《德国民法典》的保护“对象”,所有的保护“对象”都属于“财产”的组成部分。

《德国民法典》第90 条中“对象”(Gegenstand)一词的适用,构成了“物/债”两分和五编制立法体例的连接点。同样都是将法典中的“物”限定为有物质实体的物,但《法国民法典》并没有对“物”进行定义,而《德国民法典》则用“有体的对象”(Körperliche Gegenstände)界定了“物”。借助于“对象”这一连接点,债法部分不再以物取得之法的身份依附于物法,获得了独立身份,作品、发明、商标等新类型“对象”则被立法者排除在法典之外,《德国民法典》对财产的分类形成了“物/债”二分结构。所以,从“物/债”二分结构的视角来看,将“Körperliche Gegenstände”翻译为“有体物”的尝试也是错误的,行为并非“有体物”所对应的“无体物”,而是无体的“对象”。与此同时,“物”是“有体的对象”意味着权利不再能以“无体物”的拟制方式获得财产法之对象的资格,法律关系概念更加准确清晰。由此,对象和奠基于对象之上的权利实现了有效区分,这是进步之处。在限定“物”的所指的同时尽可能避免使用“财产”的表述,“物/债”二分结构才能得以成为《德国民法典》五编制模式的重要依据。

“物/债”二分的结构决定了《德国民法典》只是19世纪学理研究和立法成就的集大成,不可能适应20世纪以来财产法扩张的现实需求。“物/债”二分存在着致命的缺憾:“物/债”二分限缩了“有体的对象/无体的对象”二分框架的适用空间,债以外的“无体的对象”不能在《德国民法典》中独立存在,财产法体系不可能完整。既然《德国民法典》中的“物”仅限于“有体的对象”,那么物法编也就只能调整基于“有体的对象”所产生的法律关系。19世纪末以作品、商标、发明为典型的知识财产保护立法已然出现,但受时代的局限,《德国民法典》并未将知识产权法纳入其中。由此,法典中“无体的对象”就只剩下行为,物法编与债法编并列,“物/债”二分就成为人们认识、剖析《德国民法典》框架结构的基本工具。毫无疑问,知识财产和网络虚拟财产都属于“无体的对象”。然而,“物/债”二分的表象掩盖了二分法的实质——基于法律效力所作的“绝对/相对”二分,也就排除了具有对世效力的知识产权和网络虚拟财产权这两类重要财产类型借助二分法进入财产法体系的可能性,财产法体系非常不完整。所以,《德国民法典》只是19世纪学理研究和立法成就的集大成,不可能关照到20世纪以来知识产权迅猛发展和21世纪以来网络虚拟财产权的地位提升,“物/债”二分注定是一个阶段性的认识成就,二分体系的坍塌与重建应以“物”与“财产”概念的解读为基本线索。

三、知识财产与网络虚拟财产冲击下财产法体系的当代命运

(一)知识财产与网络虚拟财产对传统财产法体系的冲击

知识财产的出现使得《德国民法典》不得不将“物”限定为有体的对象。囿于时代的限制,物权在很长一段时期内都被认为与绝对财产权含义相同。知识产权的出现打破了这一局面,“知识财产冲破了罗马法以来的单一财产权结构,非物质性财产与物质形财产共同构成了近现代社会财富的完整内容”①吴汉东:《财产的非物质化革命与革命的非物质财产法》,《中国社会科学》2003年第4 期。,绝对财产权的内容也从一元变为二元。知识产权的成立是以任意第三人对知识产权的存在负有普遍的注意义务为前提,知识产权属于支配权,知识产权人可以通过自己的自由意志实现权利的生成、利用、变动、消灭,这种法律层面的支配与物权人对物的事实支配在性质上并不存在根本差异,都是自由意志决定一切。知识产权与物权在支配方式的差别,在于是否依托于特定的物质实体,是否能直接实施自力救济。知识财产刚刚出现的年代,人们不可能去想象知识产权会对人类未来生活产生多大影响,因此,在性质认识不清的情况下,《德国民法典》的立法者选择将知识财产排除在物的范围之外,将物限定为有体的对象。经过最近100 多年的发展,知识财产已经在社会财富中占据了非常重要的地位,知识产权制度也成为经济增长方式转变、国家发展模式转型的基本支撑,成为国力竞争和民众生活品质提升的重要保障。正如刘春田先生所指出的,知识产权作为第一财产权利是民法学上的一个发现②参见刘春田:《知识产权作为第一财产权利是民法学上的一个发现》,《知识产权》2015年第10 期。,如何在民法典中规定知识财产成为考验立法者智慧的重要问题。

需要特别说明,人身财产二元复合的描述并不符合知识财产的本质,顾名思义,知识财产是纯粹的财产。正如一些学者所言,知识产权也属于财产支配权③参见温世扬:《财产支配权论要》,《中国法学》2005年第5 期。,属于支配权之一种。知识产权是纯粹的财产权,“Intellectual Property Rights”凸显了这一点,著作人格权只是部分国家特定历史阶段形成的本土意识,并不具有普适价值。一些学者的历史分析已经揭示了著作人格权渗入知识产权纯属偶然,“人格财产一体性”的权利不可能存在。④参见李琛:《质疑知识产权之“人格财产一体性”》,《中国社会科学》2004年第2 期。因此,知识财产整体纳入财产法体系并不存在逻辑上的障碍。

网络虚拟财产丰富了财产的体系,财产法需要在理念上进行大变革才能有效接纳网络虚拟财产。在网购已经成为中国人重要生活方式乃至生活态度的今天,以网店、游戏装备为典型的网络虚拟财产受法律保护的必要性当然毋庸置疑,而如何进行保护,则考验着立法者的理论准备和立法智慧。网络虚拟财产权究竟如何定性,一直以来学说纷纭,存在着物权说、债权说、知识产权说、中间权利说、不保护说和法益说等,均有明显不足,难以充当立法基础。不保护说泥古不化⑤参见范利平:《虚拟财产的物权性否定》,《汕头大学学报(人文社会科学版)》2004年第6 期;侯国云、么惠君:《虚拟财产的性质与法律规制》,《中国刑事法杂志》2012年第4 期。,罔顾社会发展现状及趋势,也已成为历史。定性为物权者①参见杨立新、王中合:《论网络虚拟财产的物权属性及其基本规则》,《国家检察官学院学报》2004年第6 期;林旭霞:《虚拟财产权性质论》,《中国法学》2009年第1 期。,不能解释支配权受相当大限制的现象。定性为债权者②参见陈旭琴、戈壁泉:《论网络虚拟财产的法律属性》,《浙江学刊》2004年第5 期;房秋实:《浅析网络虚拟财产》,《法学评论》2006年第2 期。,不能奠定独立的请求权基础以有效地保护权利人之利益。定性为知识产权者③参见石先钰、陶军、郝连忠:《论虚拟财产的法律保护》,《甘肃政法学院学报》2005年第4 期。,创造性又无从谈起,知识产权说明显不符合网络虚拟财产的本质,现已无人坚持。定性为中间权利者④参见刘惠荣、尚志龙:《虚拟财产权的法律性质探析》,《法学论坛》2006年第1 期;马一德:《网络虚拟财产继承问题探析》,《法商研究》2013年第5 期。,看似两利,实则首鼠两端,进退得咎,骑墙态度导致制度设计时进退两难,不足以充当规范制定的逻辑基础。定性为法益者⑤参见李岩:《虚拟财产继承立法问题》,《法学》2013年第4 期。,只能暂时缓解保护难题,随着《民法典》的出台,网络虚拟财产彻底上升为权利,作为权利说之准备的法益说永久地失去了短暂的生命力,法益说的倡导者也转而撰文论证网络虚拟财产权的独立性。⑥参见李岩:《“虚拟财产权”的证立与体系安排——兼评〈民法总则〉第127 条》,《法学》2017年第9 期。《民法典》第127 条的出台并未完全消除争论。不论何种学说,都必须从整体上解决网络平台运营商、网络用户和第三人这三类主体之间的关系问题,拥趸最多的物权说与债权说的死穴恰恰是只能用来处理部分主体间的法律关系,陷于“物/债”二分框架而不能自拔。网络虚拟财产所面临的立法难题,再次证明“物/债”二分的有限性和表面化。知识财产和网络虚拟财产的冲击驱使我们不得不重新审视“物/债”二分框架的本质,探索财产法体系的重构。

“物/债”二分的实质是法律效力区分基础上的“绝对/相对”二分,财产权体系在“绝对/相对”二分框架下才能得以完整建立。萨维尼首次对物权和债权进行了现代意义上的直接区分,他主张物权和债权关系构成的个人权利关系的总体即为财产,与之相关的法律制度的总体即为财产法。⑦参见[德]弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼:《萨维尼论财产权》,金可可译,载王洪亮、张双根、田士永主编:《中德私法研究》(第1 卷),北京大学出版社2006年版,第208 页。“物/债”二分之所以能被萨维尼接受,并在此后较长时期内成为民事权利分类方法的主导思维模式,是由人类社会的经济活动发展史所决定的。在温饱问题尚难解决、文盲大面积存在的漫长世纪里,“物”自然成为人类最重要的财产形式,“物/债”二分在当时具有天然的正当性;当我们的物质财富积累和技术开发手段发展到一定程度后,不以物质实体的存在作为必要前提的知识产权与网络虚拟财产权就逐步登上舞台并走向中心,“物/债”二分明显过时了。“物/债”二分的依据是对象的自然属性,优势在于直观、容易理解,弊端也在于直观、表面。透视“物/债”二分法不难发现,二分法的标准从表面上看是存在形式,从分类目的来看则是效力差别,物权具有绝对效力,债权只具有相对效力。新的权利对象出现以后,这种执着于对象的自然属性的分类方式便不敷使用。知识产权和网络虚拟财产权没有出现之前,“物/债”二分和“绝对/相对”二分混用还不至于引发大的问题;知识产权和网络虚拟财产权出现之后继续混用就只能导致理论研究的停滞和司法实践的混乱了。正如一些学者所批评的那样,“物/债”二分的“主要问题在于理论上形成了过于僵化的思维模式”⑧参见马俊驹、梅夏英:《无形财产的理论和立法问题》,《中国法学》2001年第2 期。,不允许超脱于“物/债”之外的新类型财产权利出现。“物/债”二分是表象,“绝对/相对”二分才是本质,固守“物/债”二分体系,对知识产权选择性失明①但凡固守“物/债”二分体系的民法学者,在论证时都未谈及知识产权的保护,以此来获得逻辑上的自足。,将网络虚拟财产强行解释为物②参见林旭霞:《虚拟财产权性质论》,《中国法学》2009年第1 期。,这种努力无异于买椟还珠。财产权体系的完整建立,应以“绝对/相对”二分的效力差别为依据,我们需要扬弃“物/债”二分这种以权利对象的物理差别为依据的分类方式。

(二)财产法体系的重构

根据法律效力的不同,可将财产权分为绝对财产权③也有学者采用财产支配权来描述实质上的“绝对财产权”,参见温世扬:《财产支配权论要》,《中国法学》2005年第5 期。财产支配权和绝对财产权在观察角度上有所区别。考虑到人们已经习惯于将支配权定义为直接以物理方式实现对某个对象的掌控,支配权容易和物权划等号,本文采用绝对财产权而非财产支配权的方式进行分类。和相对财产权两大类,绝对财产权包括物权、知识产权、网络虚拟财产权等,债权是相对财产权的典型。吴汉东先生指出,知识产权制度的建立是财产非物质化革命的结果,但不是无形财产权体系的终结;非物质性财产,主要是知识财产,但不限于知识财产。④参见吴汉东:《财产的非物质化革命与革命的非物质财产法》,《中国社会科学》2003年第4 期。笔者不认同无形财产权的表述,但认同他的判断:财产权体系并未终结,非物质性财产不限于知识财产。我们需要一个具有高度包容性、开放性的财产法体系,为各种自然形态的财产提供统一的、有差别的法律调整框架。以权利对象的自然形态是否能被具化为物作为财产权的分类标准,知识产权、网络虚拟财产权等就只能和债权一起获得一个无体财产权或无形财产权的共同特征,而在风车磨坊的年代财产权分类就被简化为物权与债权二分。以权利对象所受到的保护具有绝对效力还是相对效力作为财产权的分类标准,知识产权、网络虚拟财产权等自然就以绝对财产权的身份进入到财产权体系中。

在解决知识产权进入民法学理论体系的问题时,一些学者持拟物化思维,固守“物/债”二分的框架,认为物是指外在于人和人的行为、能够为人所控制和利用的客观存在,将物的范围扩展到无体物,主张知识产品属于无体物,物权和知识产权统一于财产支配权之下,财产支配权即“对物支配权”,也就是广义的“物权”,并在此基础上构建了包括完全支配权(所有权)、使用价值支配权(用益物权)和交换价值支配权(担保物权)的财产支配权体系。⑤参见温世扬:《财产支配权论要》,《中国法学》2005年第5 期。可惜,论者虽然对物作了无所不包的扩大解释,但依旧无法在物权法中安放知识产权,还要构建财产支配权体系,而在他所构建的财产支配权体系中,物权和知识产权仍然各自适用不同的规则,看不出来任何整合的痕迹,用物作为上位概念统合物权与知识产权的尝试变成了思维游戏。论者对于有体物与无体物的区分和财产支配权体系构建的目的,应当是为了方便法律适用,减少重复规定,实现立法上的经济。如果依旧分别适用不同的规则,那么扩大解释“物”所产生的一系列操作就更显得荒谬了。上述认识的根源,就是学界长期以来对《德国民法典》第90 条的错误翻译。该条将“物”界定为“有体的对象”,根本不是什么“有体物”,债和知识财产等属于独立于“物”的“无体的对象”,不是拟物化处理的“无体物”,“物”的概念不足以包罗万象。“物/债”二分根本不是捕捞一切新财产类型的概念之网,“准物权”之说实际上是换了新网来捕捞新财产类型,“物”在此处只具有象征意义,无法对规范的设计与适用发挥任何作用。也有学者主张以“财产”概念代替“物”的概念来指称物权客体,网络虚拟财产得以纳入物权法调整范围,物权法得以成为规范财产的归属和利用的开放性的法律体系。①参见李国强:《时代变迁与物权客体的重新界定》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2011年第1 期。然而终其全篇,我们也没有看到知识财产的身影,知识财产被毫无理由地开除出财产的队伍。唯一可能的原因是为了满足物权法扩编的需要,毕竟这一创新的前提是用“财产”概念代替“物”的概念来指称物权客体,财产就成了物权法的禁脔。但是,这种创新既违背了民法传统,也和民众的基本共识不符。我们需要构建的,是统一的财产法体系,其中的绝对财产权部分,包括物权、知识产权、网络虚拟财产权等,各自支配的对象不同,根本不能、也不需要采取扩充解释“物”的外延的方式。财产权体系的演进,就是“绝对/相对”二分法取代“物/债”二分法,成为民事权利分类方法的主导思维模式,知识产权和网络虚拟财产权等融入民事权利体系当中,保持绝对财产权部分的适度弹性。

财产权体系是财产法的基本组成部分,稳定性与封闭性是财产权体系的总体特征,财产法的开放性很难经由财产权体系实现。如前所述,“物/债”二分法的关注点是对象的自然形态,因此,不具备物质实体的对象就可能被彻底排除在只由物权与债权所组成财产权体系之外。作为绝对权之一种,物权奉行权利法定原则,稳定性与封闭性是物权法的基本特征。稳定性必然意味着封闭性,二者是对同一现象从不同角度观察得出的结论,本质上是统一的。债权债务关系只在特定主体间产生拘束力,所以,即便合同双方可以在不违背法律的禁止性规定的情况下任意约定,但合同内容上的开放性并不会对第三人产生影响。换言之,对内具有开放性的债权债务关系,对外则呈现出封闭性的特征。故而,只由物权和债权组成的财产权体系,是完全封闭的,不能接纳其他不具备物质实体的对象上所生成的绝对财产权。相形之下,用“绝对/相对”二分取代“物/债”二分担当财产权分类的标准,以绝对财产权和相对财产权的二分取代物权和债权的二分构造出来的财产权体系,就可以接纳其他不具备物质实体的对象上所生成的绝对财产权。需要指出的是,绝对财产权与相对财产权的二分只是为其他具有绝对效力的法益进入财产权体系提供了逻辑上的说理,具有绝对效力的法益真正成为绝对财产权还须立法的明文规定,所有类型的绝对权都需要遵循权利法定原则。一些学者认为,在保留传统的所有权制度的同时,引入更高层次的财产权概念,赋予新型财产权利和所有权、债权平等的地位,确保财产法是开放的权利体系,给新的财产关系留下足够的空间。②参见马俊驹、梅夏英:《财产权制度的历史评析和现实思考》,《中国社会科学》1999年第1 期。然而,奉行权利法定原则的绝对财产权也是封闭性的系统,只是绝对财产权与相对财产权的二分结构比物权和债权的二分结构包容度更大而已。因此,绝对财产权与相对财产权二分的财产权体系,只存在极其有限的开放性。财产法开放性的实现,不可能离开未上升为权利的财产法益的承认与保护。

未上升为权利的财产法益也是财产法的重要组成内容,财产法因未上升为权利的财产法益之融入而具备了开放性。开放性有限的财产权体系并不必然会影响人类的生活,彻底开放的绝对财产权反而会彻底破坏法益保护与行为自由间的平衡,财产法的封闭性才会干涉私法主体的意思自治,制约着市场交易的发展。凡是对人有价值、具有稀缺性并能被特定主体意志所影响的利益形态,均为财产,也就是法益。并非所有法益都能上升为权利,不是所有财产之上都可以成立财产权,立法技术的限制、立法者不予保护的主观选择、立法者理性有限无法预见的客观限制等都是未上升为权利的法益存在的理由,停留在财产阶段的利益形态属于社会生活的常态。未上升为权利的法益适用推定创设原则,只要不违背法律的禁止性规定,生活利益都可以被推定为未上升为权利的法益,针对一定范围内的公众设置普遍的、较低的注意义务。立法中对未上升为权利的法益的列举式规定,属于非穷尽式的列举,未被列举的类型与内容也可以通过推定方式创设,未上升为权利的法益的类型和内容保持着开放性,根本不同于权利法定原则下绝对权类型和内容的封闭式规定。所以,借助未上升为权利的法益这一法技术工具,立法者能够有效应对社会变化。财产权体系开放性有限的特征由财产权的本质所决定,财产法所必需的开放性则可以通过未上升为权利的财产法益的承认和保护获得保障,未上升为权利的财产法益本身是个开放性的范畴。

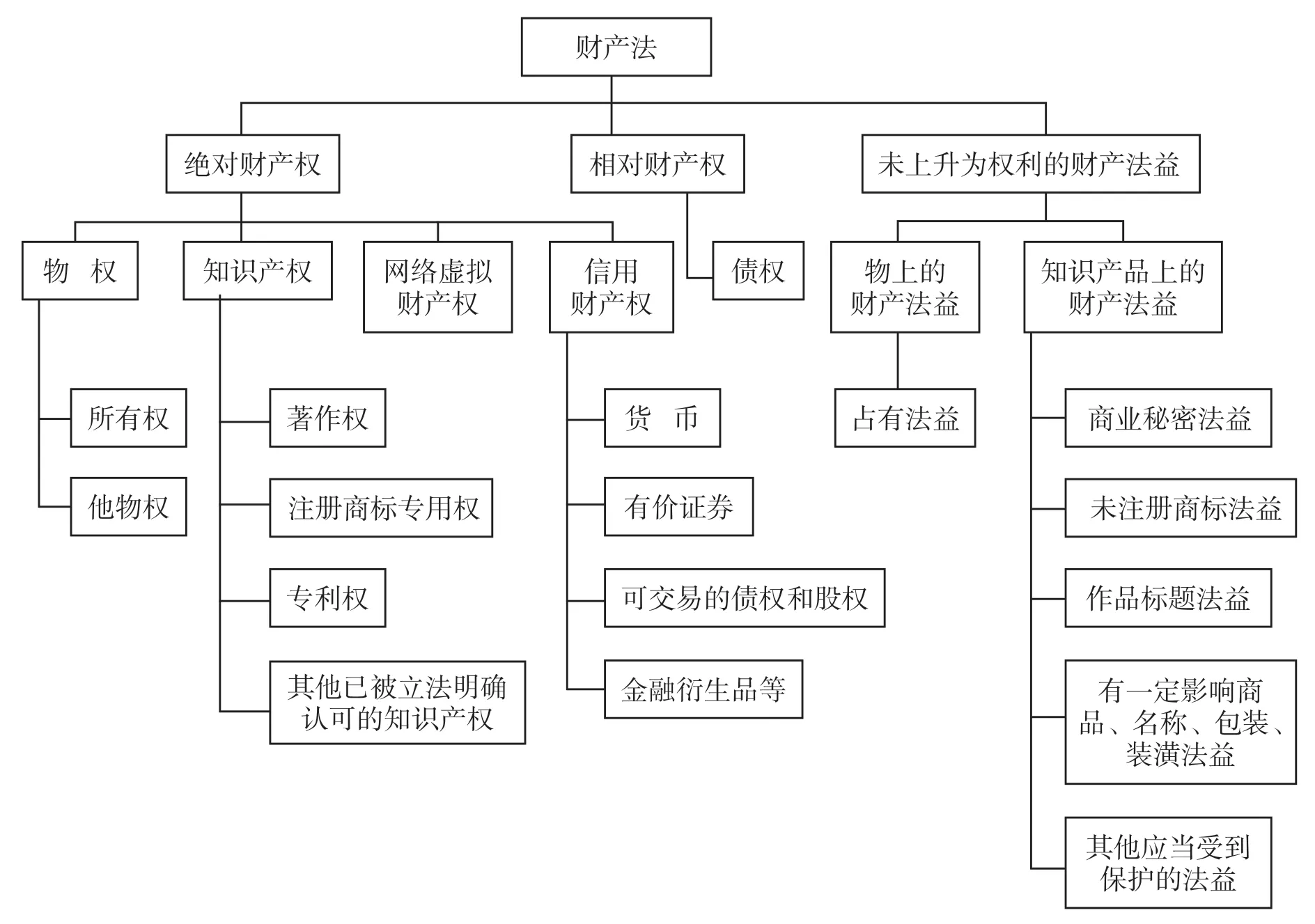

只要看穿“物/债”二分的本质,借助于法益区分保护理论,我们完全可以在大陆法系框架下构建具有开放性的财产法体系,根本无须另起炉灶。以上述分析为基础,结合既有的研究成果①王卫国教授在《现代财产法的理论建构》一文中对信用财产作了详细的论证,本文以为然,所以直接采用。参见王卫国:《现代财产法的理论建构》,《中国社会科学》2012年第1 期。,本文提出如图1所示的财产法的体系构成:

图1 财产法的体系构成

根据财产上法益的不同效力,可将财产分为绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益三大类。以财产权所指向对象的自然状态为标准,可将绝对财产权分为物权、知识产权、网络虚拟财产权和信用财产权。这些绝对财产权都具有对世效力,任何人都负有普遍的、较高的注意义务,不得实施侵害行为,区别在于支配的方式不同。相对财产权只具有相对效力,只在特定主体间依约定形成权利义务关系。未上升为权利的财产法益在特定范围内会产生排他效力,特定范围内的主体负有较低的注意义务,不得故意实施侵害行为。以财产所指向对象的自然状态为标准,可将未上升为权利的财产法益分为物上的财产法益与知识产品上的财产法益。占有一直被规定在物权法中,但始终无法确认其权利性质,根本原因,在于它只是未上升为权利的法益。商业秘密等不能完美融入知识产权法的概念体系,原因同样在于未上升为权利的法益之本质属性。“其他应当受到保护的正当利益”是指立法上尚未规定但现实生活中已然出现的正当利益,这些利益的生成和存在不违背法律的禁止性规定,可以通过推定的方式实现新类型法益的创设。绝对财产权体系具有严格的封闭性,不允许通过约定方式创设法律未曾规定的权利类型和内容;相对财产权体系不能对特定关系外第三人产生拘束力,特定关系主体间自由约定的权利义务关系对外则是封闭的,未上升为权利的财产法益则属于开放性的范畴,不以法律明文列举为限。在此基础上,由绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益所组成的财产法体系具备必需的开放性,是对已有财产法体系的深化和升华。正如吴汉东教授所言:“财产权的类型化、体系化与法典化,不仅表现为立法者对制度理性的理想追求,更是中国推行现代法律变革的社会实践。”①吴汉东:《财产权的类型化、体系化与法典化——以〈民法典〉(草案)为研究对象》,《现代法学》2017年第3 期。上述财产法的体系构成,即为在科学立法的价值追求下作出的。

财产法体系的重构不能违背常识、法理与逻辑。一些学者主张以绝对权为中心定义财产权概念,扩大财产权的保护范围,同时主张在人法之外建立一个既承认绝对权与相对权的区分又能包容二者的财产法,组成一个主要由有形财产权与无形财产权构成的财产体系和一个债权法体系组成的大财产法。②参见王卫国:《现代财产法的理论建构》,《中国社会科学》2012年第1 期。上述建议的出发点是好的,尝试去建构一个开放性的财产法体系,但其体系构成则是混乱的。一切具有财产价值的权利都是财产权,债权本就属于财产权之一种,按上述建议则降级为未上升为权利的法益,名为权利却无法跻身财产权之列,承认绝对权与相对权区分一说便无从谈起。扩大财产权保护范围的实现路径,并非只有矮化债权唯一一种方式,只需要透视“物/债”二分现象的本质,按照法律效力的不同将财产权分为绝对财产权和相对财产权两大类,绝对财产权队伍扩编,加入知识产权、网络虚拟财产权等即可。为达到扩大绝对财产权范围的目的,论者选择重新定义财产权概念的方式,但又无法解决债权的定位问题,首尾不能自顾,如此大的代价却只能换来一个自相矛盾的混乱体系。更为关键的是,这种理论创新只是解决了绝对权队伍的扩编问题,整个财产法体系仍然是刚性的,对于那些立法上虽有规定但不能与绝对权同等保护的正当利益,以及立法未曾明确规定、当事人也没有以合同方式约定的正当利益,上述财产法体系根本无法涵盖,财产概念不具有开放性。这一认识的根源,在于未对财产与财产权作区分,没有法益理论为财产概念的开放性提供解释。

四、结 语

通过辨析财产与财产权这对国内学者经常混用的概念,我们发现法益概念的缺失是无法给二者清晰划界的根本原因。财产不同于物,物是客观范畴,财产则是主观范畴,凡是对人有经济价值、可分离、可掌控的对象都属于财产,财产不限于物。财产也不同于财产权,财产是财产权的上位概念,财产权只是保护财产的立法技术之一。财产大于财产权的判断在法益说的背景下更容易被国人所理解。法益即法所包含的利益,按其内容不同,可分为人身法益和财产法益。对于财产法益,我们又可以根据义务人的范围和义务内容的不同,分为绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益,其中绝对财产权和相对财产权均为财产权。以往的研究陷入了“财产=财产权”或“财产=绝对财产权”的直线型思维。正如本文所揭示的,“物”与“财产”在大陆法系框架下的观念纠葛史展现了人类认识的进步,同时也暗含着“物/债”二分体系坍塌与重建的线索。“物/债”二分的背后,是法律效力上“绝对/相对”的二分,由物权与债权组成稳定、封闭的财产权体系就可以进化为由绝对财产权和相对财产权组成稳定、封闭的财产权体系,知识产权和网络虚拟财产权等以绝对财产权的身份进入到财产权体系中。除此之外,未上升为权利的法益也是重要的财产类型,开放性是基本特征,财产体系也应有它的一席之地。在此基础上,本文主张构建包括绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益在内的财产法体系,这一体系兼顾了稳定性与开放性。严守“物/债”二分,《民法典》中财产法部分只由物权法和债权法组成,这种“继受有余创新不足”的立法选择是多重因素合力的结果:既有对知识财产和网络虚拟财产等新类型财产把握不准等现实困难的考虑,也有泥于“物/债”二分表象的客观原因,还有故步自封、确保自身知识体系不被推倒重建的主观障碍。《民法典》的制定,不仅仅是为了个体的利益得失,更是为了整个中华民族的未来。所以,在这一过程中,反思、扬弃、共识是每个参与者都要经历的。财产法并非英美法的特产,大陆法系同样有财产法的基因,“物/债”二分不足以应对现实变化,由绝对财产权、相对财产权和未上升为权利的财产法益组成的财产法体系才能真正反映现实需求、时代特征和未来走向。科学立法,应从“财产”“财产权”这类基本概念的界定与选择开始。