欧内斯特·卢瑟福的梦想

2021-07-23编译乔琦

编译 乔琦

19世纪与20世纪之交,欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)是快速发展的放射性物理学领域冉冉升起的明星。19世纪90年代,在传奇的剑桥大学卡文迪许实验室工作时,卢瑟福发现了α辐射和β辐射,并且和科学界传奇人物J. J. 汤姆孙(J. J. Thomson)共同发表了论文,获得了善于设计各种简易但巧妙实验的名声。1898年,27岁的卢瑟福离开了卡文迪许实验室,在加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学担任教授。在那里,卢瑟福依旧活跃,发表了一篇又一篇探索各类放射性现象的论文。

不过,卢瑟福在1901年3月写给导师汤姆孙的一封信表明,他当时对自己职业生涯的状况很是不满,尤其不满自己当时工作的地点。20世纪初,世界上最重要的物理学实验室集中在欧洲。相较之下,北美的物理学研究机构,往好里说,是杂乱的暴发户;往坏里说,则是毫无希望的死水。远离物理学研究中心的现实令卢瑟福感到孤立和挫败。他在信中对汤姆孙说:“相比在卡文迪许实验室工作的多年时光,我觉得自己现在有些脱离主流科学界,并且失去了很多与对物理学感兴趣的人交流的机会。我认为,这种孤立感正是外派物理学家前往英国殖民地任教的一大缺陷。”卢瑟福还在信中恳请汤姆孙,如果英国本土出现了空缺的教授职位,一定要告诉他。然而,汤姆孙当时也没有可以推荐给卢瑟福的任何职位,后者似乎完全没有希望回到英国本土。20世纪初,放射性研究的竞争日趋激烈,这更是令远离重要物理学实验室的卢瑟福忧心忡忡。毫无疑问,他在研究的问题,欧洲的很多同行也在研究。卢瑟福担心,自己的工作会因为远离欧洲物理学界而遭到忽视,甚至无视。为此,卢瑟福改变了他的论文发表策略。他开始寻找各种能够确保自己的发现快于竞争对手并且被欧洲同行看到的方法。卢瑟福的这番努力不仅确保了他本人未来在物理学的地位,更是推动了20世纪最有影响力的科学期刊之一《自然》(Nature)的崛起。

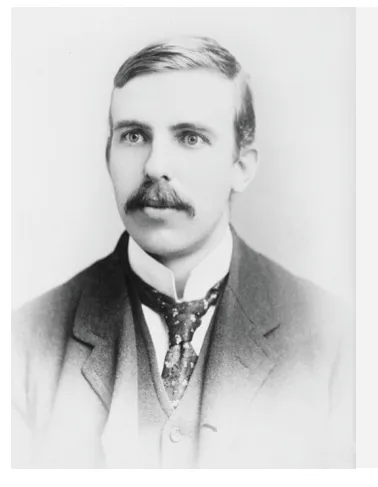

欧内斯特·卢瑟福肖像

求学时代的卢瑟福

1871年8月30日,卢瑟福出生于新西兰南岛,是家里的第四个孩子,父亲詹姆斯(James)是出生于苏格兰的车轮修造工,母亲玛莎(Martha)是出生于英格兰的学校教师。卢瑟福一家住在相对偏远的地方,但父母仍努力保证孩子们能够接受良好的教育。卢瑟福很快就凭借自己的数学和物理学天赋,在学生中脱颖而出。1894年,在获得新西兰坎特伯雷学院(现坎特伯雷大学)学士学位后,卢瑟福申请并赢得了英国皇室的1851年博览会奖学金。这项奖学金旨在支持博士和博士后工作,是英国最出名的几大奖学金之一。1851年博览会奖学金本来仅限于英国本土学生申请,1894年第一次向出生于英国殖民地的学生开放,而卢瑟福正好在这一年毕业。拿到奖学金后,卢瑟福选择在卡文迪许实验室继续物理学研究,师从以阴极射线方面的工作而名噪一时的J. J. 汤姆孙。

剑桥大学卡文迪许实验室

汤姆孙对卢瑟福很是关心。早在卢瑟福来英国之前,汤姆孙就开始和自己的夫人罗斯(Rose)一起为这名学生寻找住处。卢瑟福一到剑桥,汤姆孙就热心地把这个新西兰年轻人介绍给了实验室的老员工和新同事。汤姆孙对卢瑟福的科研工作很感兴趣,给予了后者很大支持,对后者的实验也提出了诸多建议。卢瑟福在给家里的一封信中写道:“对导师汤姆孙,我给出了自己能想到的最高敬意。”

虽然得到了汤姆孙的支持,但当时的卡文迪许实验室并非都是对卢瑟福友好的声音。实验室里的英国人认为卢瑟福是局外人和入侵者。卢瑟福在给家里的信中抱怨说,部分同事排挤和嘲笑他,他们甚至会故意阻挠卢瑟福用实验室的仪器。此外,由于和身处新西兰的未婚妻玛丽·牛顿(Mary Newton)分居两地,这也令卢瑟福头疼。

不过,卢瑟福很快就在无线电波的传播和探测方面取得了重大科学成就。他在回新西兰期间发明了新型无线电波探测器,并且带去了剑桥。6个月后,他就写好了一篇以此为主题的论文,准备在伦敦皇家学会会议上发表。与此同时,这位年轻门徒的才干愈发令汤姆孙感到惊艳,后者更是将卢瑟福的工作介绍给了在物理学界的所有同事。虽然卢瑟福在抵达剑桥之初备受年轻同行的冷遇,但他的才能和汤姆孙的指导迅速为他在英国物理学界赢得了一席之地。

伦琴射线和放射性

卢瑟福在卡文迪许实验室工作期间,正好赶上了物理学世界的一段重要发现。1895年,物理学家威廉·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)在用真空放电管做实验时注意到了一种有趣的现象:当他把手放在放电管和涂有氰亚铂酸钡的屏幕之间时,屏幕上出现了他手部骨骼的昏暗图像。人们很快就意识到伦琴发现了一种全新的波,并将其命名为“伦琴射线”。这一发现迅速引起了科学界和公众的轰动。不过,伦琴本人更希望称这种波为“X射线”。最终,大多数英语世界的科学家都接纳了他的这个意见。

伦琴发现X射线后,许多科学家都开始研究这种全新的波。巴黎综合理工学院教授亨利·贝克勒尔(Henri Becquerel)就是其中之一。他感兴趣的是,天然磷光矿物是否也会发出X射线或者其他未知射线。1896年3月,他向法国科学院报告了一项不同寻常的发现:一天晚上,他把硫酸铀酰钾和包装好的照相底片一起放在抽屉里;第二天一早,照相底片上却出现了硫酸铀酰钾这种盐的剪影。后续实验表明,即便这些盐没有暴露在阳光之下,也会令照相底片感光——这就意味着,贝克勒尔所说的“铀射线”的产生和盐的磷光现象没有关系。

这一系列新发现激发了卢瑟福的科学想象。他和汤姆孙合作完成了一篇颇有影响力的论文“论电在暴露于伦琴射线下的气体中的通路”。这篇论文1896年发表于英国月刊《哲学杂志》(Philosophical Magazine)。不过,最令卢瑟福感兴趣的还是贝克勒尔的发现,他很快就把研究重点转向了铀盐的神秘放射物。

虽然贝克勒尔的发现并没有立刻激起像人们对伦琴射线那样的巨大关注,但卢瑟福并不是唯一一个对这个课题感兴趣的科学家。当时正在丈夫皮埃尔·居里(Pierre Curie)巴黎高等物理化工学院实验室工作的玛丽·居里(Marie Curie)也研究起了贝克勒尔的铀射线。她很快就发现,有几种物质——其中最出名的当属沥青铀矿——也会释放铀射线。居里夫人改用“放射性”一词描述自己正在研究的这种现象。1898年,居里夫妇和化学家古斯塔夫·贝蒙(Gustave Bémont)宣布发现了两种新元素:钋(polonium,为纪念玛丽·居里的祖国波兰而取的名字)和镭。这两种元素的放射性都要比铀强千百倍。

卢瑟福的“殖民地任命”

居里夫妇的实验室里涌现了一项又一项令人激动的发现,而卢瑟福也很快有了自己的成果。1898年,他证明有两种不同类型的铀射线,并命名为“α射线”和“β射线”。α射线带正电,并且很容易被大多数物质吸收;β射线带负电,并且可以几乎完全不受阻碍地穿过金属。卢瑟福的实验简洁而精妙:他找来了一块铀,然后不断在上面覆盖薄铝片;铀上的薄铝片每增加一层,他就测定一次铀电离气体的能力。结果证明,带正电的α射线无法穿过3层薄铝片,但β射线却能电离12层薄铝片之外的气体。

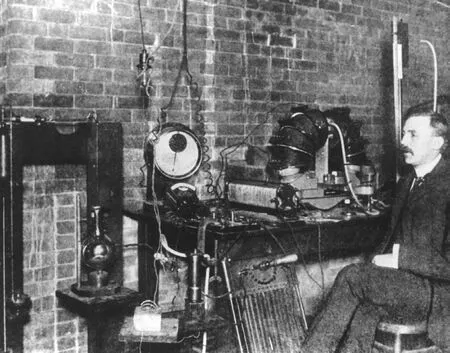

1905年,卢瑟福在麦吉尔大学麦克唐纳物理学实验楼

同年,麦吉尔大学聘任卢瑟福为教授。这份来自英国殖民地的任命多少有些令人意外。虽然卢瑟福有汤姆孙的大力推荐,但他很清楚,这个职位竞争激烈,自己并没有多少胜算。当时,麦吉尔大学拥有全球设备最优良的研究实验室之一:麦克唐纳物理学实验楼。1893年,实验楼投入使用时,就因其优雅的建筑风格、令人艳羡的图书馆、造价不菲的实验设备和15万加元的高昂维修费用引起了国际社会的广泛关注。卢瑟福在1898年4月22日给玛丽·牛顿的信中写道:“麦吉尔大学的教授职位很可能会引起全英国的激烈竞争,我实在没有把握最后赢得这个职位。”

不过,麦吉尔大学最后选择了卢瑟福。于是,这个年轻人生平第二次收拾行囊,奔赴一片此前从未踏足的大陆。在两名杰出合作者的帮助下,卢瑟福抵达加拿大后很快就重启了放射性领域的研究。其中一位是卢瑟福的第一位研究生哈里特·布鲁克斯(Harriet Brooks);另一位则是化学家弗雷德里克·索迪(Frederick Soddy),他在1900年从牛津大学转来麦吉尔大学,加入卢瑟福的团队。卢瑟福开始和布鲁克斯一道研究起放射性元素释放的粒子和射线。

1903年,卢瑟福和索迪以这些工作为基础,发表了一篇论文,证明了放射性是原子“嬗变”的结果。这篇论文发表后,像开尔文勋爵(Lord Kelvin)这样的保守派物理学家批评了其中“放射性可以将某种元素转变成另一种”的观点,认为这无异于炼金术。不过,卢瑟福和索迪还是成功说服了顽固派之外的所有人。他们用充分的证据证明,放射性元素在释放出α射线、β射线和γ射线后,确实会改变化学性质。他们利用麦克唐纳实验楼的气液胀管机——当时世界上最先进的实验设备,只有寥寥几家实验室拥有——将镭和钍的放射产物冷却成液体,并且证明,这些液态放射产物的化学性质与镭和钍不同。卢瑟福和索迪分别在1908年和1921年凭借这项工作获得诺贝尔化学奖。卢瑟福在麦吉尔大学工作的最大劣势是地理位置。虽然他找到了像索迪和布鲁克斯这样的高产合作者,但这位年轻的物理学家还是觉得自己离物理世界的中心太远。虽然这里有无数全球顶尖的昂贵设备,但仍不足以取代卢瑟福在卡文迪许实验室体验过的那种群英荟萃的感觉——更何况,没过多久,布鲁克斯和索迪离开了蒙特利尔,转去了英国。1901年,卢瑟福给门徒布鲁克斯在卡文迪许实验室谋了一个职位,这也反映了他的真实想法:物理学家要想有所建树,就必须在英国(或者欧洲)工作。布鲁克斯在1903年回到了蒙特利尔,但那个时候,索迪已经去了伦敦大学学院。

缺少顶尖人才并不是卢瑟福这份“殖民地任命”的唯一劣势——他还担心被居里夫妇击败。卢瑟福并不甘心成为又一个跟在这对巴黎夫妇身后做放射性研究的物理学家,他要引领这个领域的研究。卢瑟福在当时给母亲的一封信中,清楚地表明了他的竞争欲望以及尽快发表研究工作成果的渴望:“这条研究路上总是有很多人在相互竞争,所以我必须不断前进,必须尽快发表我目前的研究。只有这样,才能保持竞争力。目前,这条赛道上的领先者是巴黎的贝克勒尔和居里夫妇。在过去的几年里,他们在放射性物质这个课题上做了很多重要的工作。”

然而,要想在科研竞赛中超越像贝克勒尔和居里夫妇这样的“领先者”绝非易事。更糟糕的是,卢瑟福发现自己已经落后不少。举个例子,1899年11月,卢瑟福正准备向《哲学杂志》投稿一篇论文,主题是概述放射性钍如何诱发其他物质的放射性,也即他所谓的“受激放射性”现象。然而,居里夫妇当时也在研究这种现象,并且率先发表了相关工作。等到卢瑟福的论文发表于1900年2月的《哲学期刊》上时,结尾处只好带上了承认巴黎人率先完成了相关研究的苦涩说明:“我们在本论文的出版过程中收到了11月6日的《法国科学院通报》(Comptes Rendus),其中包含了一篇居里夫妇的论文和贝克勒尔的注释,主题是镭和钋激发的其他物质的放射现象。”

1896年某期《自然》期刊的扉页,彼时正是放射性研究方兴未艾之际

研究成果被抢先发表,对卢瑟福的职业规划和个人自尊都是一次沉重打击。他把很大一部分责任都归咎于自己任职的地域。由于加拿大离大部分主流物理学期刊的主办地都很远,卢瑟福的论文常常要花一个多月才能抵达大西洋彼岸的期刊编辑办公室。同样,期刊编辑的审稿意见也常常要花一个多月才能送抵卢瑟福手中。这一来一回的延迟造成了重大影响。举个例子,卢瑟福和布鲁克斯在1899—1900年间完成的早期研究成果,直到1902年才正式发表。相比之下,像贝克勒尔和居里夫妇这些“领先者”,他们的论文初稿只需要几天就能送到顶级期刊《法国科学院通报》的编辑办公室,这显然要大大领先于卢瑟福。于是,卢瑟福开始寻找能够尽快发表研究成果的途径,并且迅速注意到了英国受众最广的科学期刊之一:《自然》(Nature)周刊。

卢瑟福和《自然》

1900年,《自然》期刊刚刚走过了30多个年头,负责编辑事宜的仍旧是期刊创办者、天文学家诺曼·洛克耶尔(Norman Lockyer)。这份期刊在创刊之初的几十年里,主要是以科学争论而闻名。《自然》以周为单位的出版周期——以及19世纪英国皇家邮政的信件处理速度——让这本期刊“给编辑的信”专栏成为科学家唇枪舌剑的理想平台。对当期《自然》讨论话题感兴趣的读者可以在读完文章后立刻写一封信并寄到位于伦敦的编辑办公室,然后等待下一期的回应。19世纪末,这个专栏讨论(或者说争论)的主题包括像地球年龄、最新的进化理论这样的重大科学议题。

随着科学界对X射线的兴趣与日俱增,《自然》又为这个专栏开发了新用途:宣布令人激动的最新研究成果。当时,像《自然》及其竞争对手《电学消息》(The Electrician News)、《化学消息》(Chemical News)这样的专业科学周刊凭借其出版速度积攒了一大批对伦琴射线感兴趣的读者。它们为研究人员提供了平台,通过这些平台,研究人员对X射线的各种初步实验结果和理论可以在提交后的一周内就被读者看到,从而最大程度地避免被其他研究者抢先一步。很快,《自然》的各大版面充斥着那些做了新X射线研究并急于报告发现的物理学家的来信,其中最出名的是,《自然》发表了第一份伦琴论文的英译版以及全英国拍摄的第一张X射线照片。

在1899年被居里夫妇抢先发表研究成果之前,卢瑟福从没有向《自然》投过稿,这或许是因为他更习惯在皇家学会期刊这样的著名学术期刊上发表内容更为详尽的论文。不过,卢瑟福很快改变了这个习惯。1901—1908年间,卢瑟福向《自然》提交了至少12封简短的投稿信,研究主题包括放射性现象的热效应、镭释放的氦数量、放射性强度与放射性物质浓度之间的关系、镭释放的α射线的电荷。他也仍旧会向《哲学杂志》和《伦敦皇家学会学报》(Proceedings of the Royal Society of London)提交长论文,但只会把这部分投稿留给自己最重要、最优秀的工作。同时,卢瑟福会把那些他认为日后还有深入研究空间的初步研究结果提交给《自然》,以避免他在受激放射性研究一事上遭遇的挫折再次出现。

有意思的是,虽然卢瑟福当时急于寻找各种快速发表研究成果的渠道,却没有向《自然》之外的其他科学周刊投稿。1902年,他和索迪合作撰写了一篇以钍放射物为主题的长论文,并向《化学消息》投稿了论文的前面几个部分。不过,在索迪离开麦吉尔大学之后,卢瑟福便没有向该期刊投稿论文的剩余部分。另外,他也没有向《电学消息》投稿的习惯。这番取舍的根源可能是卢瑟福对自己物理学家身份的强烈认同。《化学消息》主要是面向英国化学家的,而《电学消息》的受众主要是工程师和应用科学家。很多人都知道,卢瑟福获得诺贝尔化学奖(而非物理学奖)时,他其实内心有些芥蒂。

在卢瑟福的出版策略中,北美地区的期刊没有多大戏份。其实,美国也有一份科学周刊《科学》(Science),并且这份期刊也有类似《自然》“给编辑的信”专栏这样的内容。此外,《科学》期刊位于纽约的编辑办公室也显然要比位于伦敦的《自然》期刊编辑办公室离蒙特利尔更近,但卢瑟福确实没有考虑《科学》。他也完全没有在加拿大期刊上发表论文的想法,更是从没想过在居里夫妇的大本营法国期刊上直接挑战竞争对手。

卢瑟福以英国期刊为重的论文发表策略表明,除了追求发表速度,他还希望有一群固定的受众(比如英国科学家)。卢瑟福的母语是英语,在英国期刊上发表论文显然能体现他的语言优势,并且能够增加那些正在寻找新同事的英国物理学家注意到他的工作的可能。特别需要指出的是,卢瑟福当时拒绝了新西兰维多利亚大学学院、西澳大学和纽约哥伦比亚大学的物理学教授职位,这表明,他的梦想不只是离开麦吉尔大学,更是想要回到英国。

卢瑟福的投稿选择不仅重塑了自己的职业轨迹,更是改变了《自然》期刊的未来。快速发表研究成果以避免被他人捷足先登在科学界并不是什么新鲜事。举个例子,《法国科学院通报》就是法国科学家快速发表研究成果的大本营。然而,在X射线和放射性研究大放光芒之前,《自然》原本并不是科学家的主流选择。此外,即便是在放射性研究领域,《自然》也只是边缘刊物。例如,居里夫妇就几乎没在上面发表过文章;但由于有了卢瑟福的频繁发文,《自然》逐渐成为这一领域学者的必读出版物。

卢瑟福的投稿还大大提升了《自然》的国际影响力。19世纪,这份刊物的主要受众局限在英国科学界,在欧洲科研中心工作的学者几乎都不订阅,反倒是在美国还有小部分读者。当时,向《自然》投稿的主要也是英国人。然而,到了1910年,全世界的物理学家都在阅读《自然》,都会把他们的研究成果投寄给这份刊物。例如,在卢瑟福和美国物理学家伯特伦·博尔特伍德(Bertram Borden Boltwood)的通信中,两人都频繁提到,《自然》是他们发表论文的主要阵地,也是获取他人研究信息的主要来源。

博尔特伍德可能是当时美国放射性研究领域内最重要的物理学家(这点颇有争议)。和卢瑟福一样,他也饱受着远离主流科研中心(如巴黎、剑桥)之苦。事实证明,对他来说,《自然》是非常宝贵的资料来源,也是他发表成果的重要刊物。博尔特伍德有个习惯,他会把初步研究成果同时寄给美国期刊和《自然》。就像他在1906年给卢瑟福的信中提到的那样:“我给《自然》的编辑寄去了一份简要通信,也给12月的《美国科学杂志》(American Journal of Science)寄去了一份摘要。”卢瑟福也在诸多信件中提到自己会把初期研究成果寄给《自然》。例如,他在1906年10月写道:“我最近做了一些实验。实验结果表明,在常温下,放射物会被椰子炭完全吸收……大约一周后,你就会在《自然》上看到一篇相同主题的文章。”

国际上,其他研究放射性的科学家也纷纷追随卢瑟福和博尔特伍德的脚步,投稿给《自然》。其中最有名的当属后来凭借发现铀裂变而获得诺贝尔奖的奥托·哈恩(Otto Hahn)。1905—1906年间,哈恩和卢瑟福同在麦吉尔大学工作。同卢瑟福及其他以英语为母语的同行一样,哈恩很快就采取了向《自然》投稿初步实验结果的策略。

卢瑟福梦想成真

卢瑟福的论文发表策略收到了成效。1906年12月,他写信告诉母亲,自己得到了英国的一份教职邀约:“曼彻斯特大学邀请我担任物理学系主任。我觉得应该接受这份邀约。重新回到英国应该是一项明智的决定,并且有很多理由支持我这么做。我可以拿到更高的薪水,成为实验室的负责人,此外,还有对我来说更重要的,英国离物理学科研中心要比加拿大近得多。”

1934年卡文迪许实验室成员合影,其中包括詹姆斯·查德威克(前排左起第三位)、J. J. 汤姆孙(前排左起第六位)和欧内斯特·卢瑟福(前排左起第七位)

卢瑟福转去曼彻斯特大学后,很快便重启了α粒子方面的研究。他希望能找到查明α粒子究竟是由氢原子构成还是由氦原子构成的方法。1908年,他成功捕捉了足够多的α粒子,并且运用光谱手段加以分析,结果表明,正如卢瑟福很久之前猜测的那样,α粒子确实是由氦原子构成的。1908—1909年间,卢瑟福同访问学者汉斯·盖格(Hans Geiger)以及研究生欧内斯特·马斯登(Ernest Marsden)合作,用α粒子流轰击金属箔。实验结果令他们很是意外,有一小部分α粒子在接触金属箔后竟然反弹回来,而非像他们预测的一样直接穿过。这一发现引发了原子理论革命。在此之前,主流原子理论是汤姆孙的“葡萄干布丁模型”。这个模型认为,正负电荷均匀分布在原子内,就像布丁上洒着的葡萄干一样。在卢瑟福等人的发现之后,大家信奉的原子理论变成了“核模型”,也即认为正电荷集中在原子中心的致密区域。

在曼彻斯特大学期间,卢瑟福仍旧扮演着青年物理学家的导师角色。他试图说服布鲁克斯来英国同自己一起工作,但后者在1907年结婚之后便决定留在蒙特利尔。卢瑟福在曼彻斯特大学的高徒中涌现了一大批著名物理学家,其中包括发现每种元素都有专属原子序数的亨利·莫斯利(Henry Moseley)、发现了中子的詹姆斯·查德威克(James Chadwick),以及给原子理论带来又一场革命且日后成为量子物理学领域举足轻重人物的尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)。

1919年,第一次世界大战结束之后,卢瑟福收到了一份令他更加难以拒绝的邀约:回到卡文迪许实验室并担任负责人。于是,卢瑟福带着得意门生查德威克回到了卡文迪许实验室,两人在20世纪20年代研究了放射性衰变现象。虽然卢瑟福对放射性现象以及原子结构认识深刻,但他错误地认为分割原子的想法无异于白日梦。很遗憾,他没有活到见证哈恩、弗里茨·施特拉斯曼(Fritz Straßmann)和利泽·迈特纳(Lise Meitner)证明他错了的那天——1937年,卢瑟福在接受疝气并发症手术后意外死亡。

卢瑟福给世人留下了丰厚遗产。他在放射性领域和原子结构领域的工作让物理学家认识世界的方式发生了根本性变化。他还亲身指导了部分20世纪最有影响力的物理学家。此外,卢瑟福还开辟了科学出版界的新格局。不同国家、不同学科、不同研究领域的科学家都采取了他的出版策略:在给《自然》期刊编辑的信中宣布自己最令人激动的发现。如果没有卢瑟福以及他回到英国工作的梦想,《自然》这份英国科学周刊或许永远不可能成为闻名全球、备受追捧的科学出版物。

资料来源 Physics Today