新中国成立以来大学生劳动教育的特点

2021-07-23李凯华太原理工大学

■李凯华/太原理工大学

一、新中国成立后到改革开放前大学生劳动教育的特点

(一)为工农服务,为生产建设服务

1949年12月,第一次全国教育工作会议制定了“教育为工农服务,为生产建设服务”的方针。大学生劳动教育实质上等同于教育大学生参加工农业生产实践。

(二)劳动教育工具化

大学生劳动教育的首要目标就是摒弃旧社会的脱离生产劳动的“只专不红”的资产阶级知识分子,彻底消灭一切剥削阶级残余,尤其是要与“劳心劳力相分离”的资产阶级思想彻底斗争。

二、改革开放新时期大学生劳动教育的特点

(一)重视脑力劳动

党的十一届三中全会后,我国拉开了改革开放的大幕,抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误路线,开始以经济建设为中心,建设社会主义现代化强国。1981年6月,党的十一届六中全会通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》,提出了“坚持德智体全面发展、又红又专、知识分子与工人农民相结合、脑力劳动与体力劳动相结合”的教育方针。大学生劳动教育要求破除劳动只代表从事传统的农业和手工业劳动等的体力劳动的观念,高校开始采取教学、科研与生产相结合的教育教学模式。脑力劳动边缘化、孤立化的现象得以改善,脑力劳动受到重视。

(二)突出技术教育

党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心的发展思路,迫切需要大量有利于社会主义现代化建设的技术人才,劳动教育突出劳动技能的习得,体现了时代发展对技术型人才的需求。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》指出,社会主义现代化建设的宏伟任务,就是大规模地准备新的能够坚持社会主义方向的各级各类合格人才,并造就数以亿计的工业、农业、商业等各行各业有文化、懂技术、业务熟练的劳动者。技术习得与知识文化的学习密切相关,劳动教育对技术的过度强调也使得教育实践当中劳动属性的弱化,对技术要求的增加,忽视了基本的生产劳动。

(三)强调素质教育

进入20世纪90年代,党中央国务院对大学生劳动教育仍然十分重视。1999年第三次全国教育工作会议上,中共中央做出关于全面推进素质教育的决定。素质教育以全面提高人的基本素质为根本目的,教育与生产劳动相结合是培养全面发展人才的重要途径,强调各级各类学校要加强和改进对学生的生产劳动与实践教育。内置于这一时期教育改革浪潮中的劳动教育,必然打上了素质教育的烙印。科学技术的快速发展也使得劳动技术教育更加受到重视,成为实施素质教育的重要环节。2007年《国家教育事业发展“十一五”规划纲要的通知》指出通过组织学生参加各种生产劳动及公益活动,引导学生尊重及热爱劳动。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)》出台,强调社会责任感与劳动价值的重要性,劳动教育不再只是技能和习惯的培养,更有思想品德和精神世界的塑造,培养学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感。

劳动不仅是谋生的需要,更是人的本质需要。回顾过去的大学生劳动教育,作为全面发展教育的不可或缺的组成部分,自新中国成立起,就一直受到党和相关部门的高度重视。并在实践当中取得了诸多宝贵的经验,解决了一系列迫切的社会问题,培养了大量社会建设所需要的人才。但是,促进大学生全面发展的劳动内在育人价值被忽视,劳动教育偏向于在体力劳动或者是技术习得方面。而且强化了脑力劳动与体力劳动的疏离。当前,尊重劳动、崇尚劳动、热爱劳动的劳动价值观并没有在大学生身上内化于心、外化于行,不仅如此,嫌贫爱富、贪图享受、规避劳动的劳动价值观异化现象时有发生,与马克思主义促进人的全面发展的旨归偏离。大学生劳动教育需要在新时代进一步拓展与深化。

三、新时代大学生劳动教育的特点

回顾人类发展历史,无处不体现着劳动的力量。中国特色社会主义进入新时代,大学生劳动教育展现出了新的面貌。

新时代大学生劳动教育既不是简单地学工、学农,去学习锻造、钳工、数字机床操作等技术,去学习育种、栽培和收割等农业生产技术;也要避免用智育取代劳动教育。要以体力劳动为主,结合产业新业态、劳动新形态,注重选择新型服务性劳动的内容,让大学生亲身参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,培养大学生热爱劳动、依靠自我劳动生存与创造的道德品质,提高理论知识的应用能力,增强体质、磨炼意志,促进身心健康,丰富对人生的理解,增强对自我发展的审美意义,引导大学生树立正确的劳动价值观。

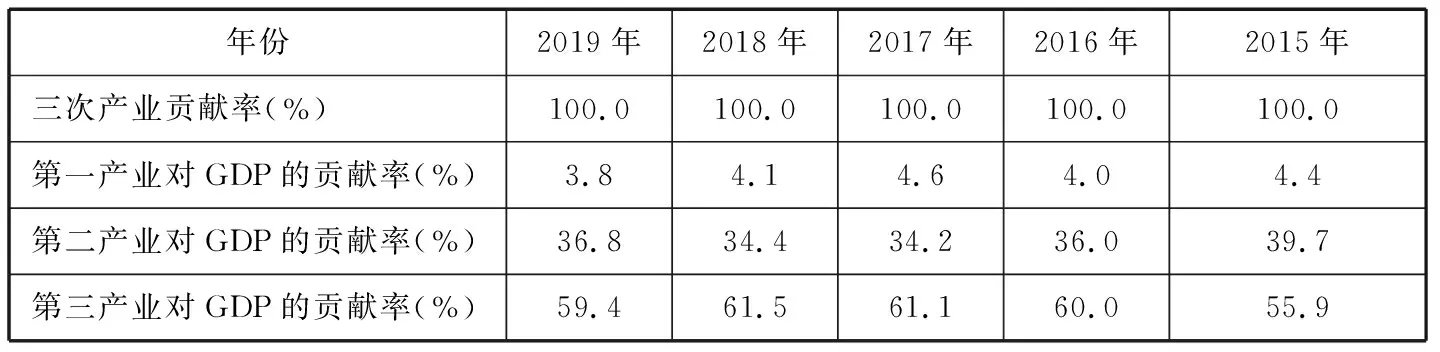

表1 2015—2019我国三次产业贡献率(%)

表2 2015—2019我国按三次产业分就业人员数(万人)

(一)体现新时代劳动发展趋势,突出创造性劳动

劳动这一概念具有发展性,深深地刻着时代的烙印。在新时代,科学技术迅猛发展,工业革命和科技革命加速向前,新型服务性劳动日益增多,我国三大产业结构发生了深刻变化,如下文两张表格所示。这也反映了“不同历史条件下的劳动对象、劳动工具、劳动内容、劳动规模、劳动水平等”的不同。教育是社会经济发展到一定阶段的产物,新时代大学生劳动教育正是对新时代劳动发展趋势的准确把握。新时代大学生劳动教育强化了辛勤劳动的底线要求和诚实劳动的道德要求,在此基础上突出强调挖掘创造性劳动潜能,激发创造性劳动动力,提高创造性劳动能力。最终能够达到创造性劳动的目的。

(二)充分利用劳动教育资源,强调与学科、专业的结合

高校具有多样的劳动教育元素,如创新创业教育、实习实训、专业服务、勤工助学等。在高校的各类专业设置中,也有不少具有丰富的劳动属性和劳动指向,如理化实验、地质勘探、田野调查、新闻采访等。新时代大学生劳动教育充分利用劳动教育资源,与学科、专业紧密结合,使大学生将所学知识应用于劳动实践当中,主动思考、科学分析、开拓思维;在劳动实践当中深化认识、优化知识、增加智慧;并利用学科特点和专业优势开展专业化志愿服务,如科普服务、爱心医疗、法律援助等,以培育大学生的公共服务意识和奉献精神,在重大灾害中能够主动作为。

(三)着眼于大学生就业问题,强调思想性

大学生毕业之后就要走向社会,踏上工作岗位,高校肩负着培养高素质劳动者的重任。在就业时,大学生会面临一系列问题:选择什么样的职业?去哪里就业?是否要创业?自己是否满足工作岗位的要求?这些问题事实上都与大学生的择业观相联系,而择业观正是劳动观在就业领域的具体表现。新时代大学生劳动教育有利于培养大学生吃苦耐劳的品质、开拓创新的能力、责任意识与担当意识、奋斗精神与奉献精神,促使大学生树立正确的择业观,提高就业创业能力,在祖国和社会最需要的地方奉献青春。