社会隔离对中国老年人老化态度的影响及作用机制研究

2021-07-22程新峰葛廷帅姜全保

程新峰,葛廷帅,姜全保

(1.西安工业大学经济管理学院,西安 710021;2.西安交通大学公共政策与管理学院,西安 710049)

一、引 言

老年社会隔离问题已经成为严重的公共健康问题(Kaye,2017)[1]。社会隔离是指个体社会关系在客观上的不足以及主观上对这种不足的感知(Cacioppo&Cacioppo,2014)[2],可进一步分为客观社会隔离和主观社会隔离。在中国,随着人口老龄化态势加剧(杨菊华等,2019)[3],老年人口失能和残疾数量迅速增加(彭希哲、胡湛,2011)[4],以及老年人家庭代际支持的严重不足(闫志民等,2014)[5],会有越来越多的老年人遭遇社会隔离问题。遭遇社会隔离是导致老年人精神心理疾病(Herbolsheimer et al.,2018)[6]、功能健康状况变差(Cornwell&Waite,2009)[7]以及过早死亡(Holt-Lunstad et al.,2010)[8]的重要风险因素。

老化态度已经成为老年人成功老龄化的重要标志(Kleinspehn-Ammerlahn et al.,2008)[9]。成功老龄化是老年人对老龄化阶段适应程度的重要衡量指标,它认为老年人在老龄化过程中保持生理健康的同时也要保持心理健康,能够维持和谐的社会关系,最终享受有意义的老年生活。因此,老年人实现成功老龄化的关键是个体在老化过程中具有积极的主观感知,即积极的老化态度(Santini et al.,2017)[10]。以往研究表明个体的老化态度对身心健康有重要的影响(Diehl et al.,2014)[11],积极的老化态度会提升健康福祉、促进个体实现成功老龄化和长寿,而消极的老化态度会加速衰老,对健康产生较大的负面影响。因此,促进老年人形成积极的老化态度已经成为助力老年人实现成功老龄化的重要干预措施。

现有研究较少关注社会背景因素对老年人老化态度的影响,尤其是社会隔离对中国老年人老化态度的影响。按照符号互动理论的观点,老年人的老化态度受到社会关系网络的数量和质量的影响(Aksan et al.,2009)[12]。然而,由于受到老年期个体生活消极事件不断增多的影响,老年人的社会网络规模呈不断收缩趋势,网络完整性不断遭到破坏(Kaye&Singer,2018)[13]。一方面,由于老年人退出原有工作岗位,社会角色减少,老年人基于工作关系而建立的广泛关系网络收缩;另一方面,由于老年期身体活动能力下降、出行不便、丧亲丧偶等消极事件不断发生,老年人的家庭网络、社区网络也不断缩小,这不仅减少了老年人的社会支持,而且增加了社会隔离和孤独的风险,进而可能影响老年人的老化态度。同时,随着数字中国建设背景下数字信息技术的快速普及,人际交往互动方式也发生改变,线上交往频率增加,线下面对面交流减少,然而大多数中国老年人接受新兴事物的进程缓慢,甚至有一种抵触情绪。对于许多中国老年人来说,数字技术不再是连接老年人和社会的桥梁,反而成为一种社会联系的障碍。老年人与信息技术疏离的同时,也可能伴随着社会关系的疏离,不仅阻碍老年人融入社会,而且增加了老年人社会隔离的风险。然而,关于中国老年人遭遇社会隔离对老化态度的影响以及作用机制,现有研究尚未进行理论探讨和实证检验。因此,在当前中国社会积极应对人口老龄化的现实背景下,本文将基于中国大型社会调查数据,分析社会隔离(客观社会隔离和主观社会隔离)对老年人老化态度的影响与作用机理。

二、文献综述

老化态度指个体对自己或他人衰老过程的感知(Diehl et al.,2014)[11]。在以往相关研究中,老化态度常常与年龄认同、年龄感知、老化认知、年龄刻板表达等交替使用(Diehl et al.,2014)[11],Diehl等人认为,无论使用何种测量方式和定义,这些概念都表达的是个体自身对衰老的看法和态度。同时老化态度的形成也是一个复杂的过程,受到个人经历、社会互动、群体间的刻板印象、文化价值观和社会结构的影响(Westerhof&Tulle,2007)[14]。老化态度又可以根据需要区分为自我老化态度和一般老化态度(Laidlaw et al.,2007)[15],自我老化态度指个体对自身衰老过程的感知,一般老化态度指个体对老年群体衰老过程的整体感知。

社会隔离是指个体的社会关系在客观上的不足(即客观社会隔离),以及主观上对这种不足的感知(即主观社会隔离)(Gardner et al.,1999)[16]。社会护航理论模型指出了个体社会关系的多维性,处于不同层级的社会关系对老年人的护航作用是有差异的(Antonucci et al.,2014)[17]。费孝通先生提出的差序格局理论实际上也反映出中国社会非正式支持遵循“近亲—远亲—朋友—邻居—社会”的关系序列(姚远,2003)[18]。因此,为了验证老年人遭遇不同维度社会隔离对老化态度影响的差异性,本文将从家庭、朋友和社区三个层面考察个体的客观社会隔离状况。主观社会隔离通过感知隔离来考察(Cacioppo&Cacioppo,2014)[2]。以往研究指出,个体可以在没有遭遇客观社会隔离的情况下感觉社会隔离,或者遭遇客观社会隔离而不会感觉到孤独(主观社会隔离)(Perissinotto&Covinsky,2014)[19],主观社会隔离和客观社会隔离可以不同时出现。因此,考察个体的社会隔离状况有必要同时考察客观和主观两个层面(Gardner et al.,1999)[16]。

现有关于社会隔离与老年人老化态度关系的研究还较为少见,有部分研究基于社会关系视角探讨了对老年人的老化态度的影响,但研究结论还存在争议。Diehl提出的老化认知启发式模型建立了社会关系与老化态度的理论联系,指出了社会关系对老化态度的重要预测作用(Diehl et al.,2014)[11],所以社会隔离可能是影响老年人老化态度的重要因素。以往研究发现遭遇来自配偶、孩子、亲戚以及朋友的关系隔离或与他们的关系质量较差,都会使得老年人的老化态度更加消极(张明妍、王大华,2011)[20];相比于有配偶的人,没有配偶陪伴的老年人老化态度更消极(Bryant et al.,2012)[21];如果老年人缺乏亲密关系,那么老年人对衰老的感知会更加消极(Steverink et al.,2001)[22];社会交往越少的老年人对衰老的积极体验越少,老化态度也更消极(Sanchez et al.,2009[23],Tong and Lai,2016[24])。一项对韩裔美国老年人的研究发现,亲戚或朋友的数量越少,老年人的老化态度越消极(Kim et al.,2012)[25]。但是,有研究发现社会支持并不能对老年人的老化态度产生显著的影响,相比于朋友支持,来自配偶或子女等的家庭支持对老年人老化态度的影响并不显著(冀云、李进伟,2017)[26],也有研究发现无论是朋友还是家人的情感支持,都不能对老年人的老化态度产生显著的影响(Kavirajan et al.,2011)[27]。

基于以上分析可以看出,虽然现有研究探讨了社会关系对老年人老化态度的影响作用,但大多数研究集中在西方国家,较少有研究关注社会隔离这一重要社会关系变量对中国老年人老化态度的影响及作用机理。中国有特殊的社会文化背景和较大的城乡差异,老年人的社会关系资源存在性别差异和城乡差异,这可能会使得社会隔离对老化态度的影响也存在不同群体内部异质性。因此,本文将在中国社会文化背景下,使用具有代表性的全国大型数据探讨社会隔离对老年人老化态度的影响及作用机理。

本文主要关注以下问题:1.社会隔离的不同层面,即客观社会隔离和主观社会隔离对老年人的老化态度(自我老化态度和一般老化态度)是不是有独立的影响作用?2.不同维度的社会隔离对老年人老化态度产生怎样的影响作用?3.这一影响作用在不同性别、城乡老年人中是不是具有较大的差异性?4.不同维度社会隔离对老年人老化态度产生影响的内在作用机理是什么?

三、数据、变量与方法

(一)数据来源

本文使用的数据来自中国老年社会追踪调查(Chinese Longitudinal Aging Social Survey,CLASS)。CLASS是由中国国家985专项经费支持、中国人民大学执行的一项全国性、连续性大型社会调查。本调查使用分层多阶段概率抽样方法,2014年的基线调查涵盖了全国28个省(自治区/直辖市)共462个村/居委会的11511名60岁及以上的老年人。

CLASS目前公开的只有2014年、2016年的数据,由于2016年数据缺少对老年人老化态度的测量,本文仅使用2014年数据研究社会隔离对老年人老化态度的影响。在2014年的调查中,CLASS首先对老年人进行认知能力筛查,认知能力较差的老年人将不会参加后续关于老化态度的调查。剔除未通过认知能力筛查(N=2943)以及本文所关注变量存在缺失(N=1287)的老年人,本文最终的样本量为7281。相比于本文实证研究所使用样本中的老年人,被删除的老年人女性比例高(70.14%)、农村比例高(57.05%)、无配偶比例高(53.44%)。

(二)变量测量

本文的因变量是老化态度,包括自我老化态度和一般老化态度。CLASS问卷使用老化态度问卷的7个题目测量老化态度:(1)我觉得我已经老了;(2)在我看来,变老就是一个不断失去的过程(如失去健康、失去朋友亲人、失去能力等);(3)老了以后,我发觉更难交到新朋友了;(4)因为我的年龄,我感到我被排斥在一边;(5)年龄越大的人,处理生活问题的能力越强;(6)智慧随年龄而增长;(7)变老也有许多令人愉快的事。每个题目的选项为1(完全不同意)~5(完全同意)。本文将前4题得分反向编码后加总来测量自我老化态度(Cronbach’s alpha=0.70),将后3题的得分加总来测量一般老化态度(Cronbach’s alpha=0.61);得分越高,老年人的自我老化态度或一般老化态度越积极。

本文的自变量为社会隔离,包括客观社会隔离和主观社会隔离。其中客观社会隔离又分为家庭隔离、朋友隔离和社区隔离。本文使用以下题目来测量老年人的家庭隔离和朋友隔离程度:(1)您一个月至少能与几个家人/亲戚见面或联系?(2)您能和几个家人/亲戚放心地谈您的私事?(3)当您需要时,有几个家人/亲戚可以给您提供帮助?(4)您一个月至少能与几个朋友见面或联系?(5)您能和几个朋友放心地谈您的私事?(6)当您需要时,有几个朋友可以给您提供帮助?每个题目的选项为0(没有)、1(1个)、2(2个)、3(3~4个)、4(5~8个)、5(9个及上)。本文分别使用前3个题目和后3个题目的得分来反映老年人的家庭隔离程度(Cronbach’s alpha=0.797)和朋友隔离程度(Cronbach’s alpha=0.837)。参考张文娟等人的研究(张文娟,刘瑞平,2016)[28],若得分在6分以下,视为老年人遭受家庭隔离或朋友隔离,编码为1,否则视为没有遭受家庭隔离或朋友隔离,编码为0。社区隔离使用“在过去三个月内您是否参加以下活动?包括社区治安巡逻、照料其他老年人、环境卫生保护、调解纠纷、陪同聊天、需要专业技术的志愿服务、帮助照看其他人家的小孩。”来测量。若以上活动都没有参加过,则视为老年人遭受社区隔离,编码为1;否则视为没有遭受社区隔离,编码为0。主观社会隔离,包括感知隔离,使用孤独感量表进行测量,包括以下题目:(1)过去一周您觉得自己没人陪伴吗?(2)过去一周您觉得自己被别人忽略了吗?(3)过去一周您觉得自己被别人孤立了吗?每个题目选项为1(没有)~3(经常)。参考Shaw 等人的研究(Shaw et al.,2017)[29],若以上三种情况都没有发生过,则视为老年人没有遭遇感知隔离,编码为0;否则视为老年人遭遇感知隔离,编码为1。

本文的控制变量包括老年人的人口学特征变量、反映老年人社会经济状况的变量以及反映老年人身体功能状况的变量。老年人的人口学特征变量包括年龄、性别(0=女性,1=男性)、受教育水平(0=小学及以下,1=初中及以上)、婚姻状况(0=已婚有配偶,1=无配偶)、居住方式(0=与其他人住,1=独居)和户籍(0=农村,1=城市)。反映老年人社会经济状况的变量包括去年年收入(取对数)、工作状况(0=没有工作,1=有工作)和所处地区(1=西部,2=中部,3=东部)。反映老年人身体健康状况的变量包括自评健康(0=不健康,1=健康)、认知能力和工具活动能力。其中,老年人的认知能力使用简易精神状态量表(Mini-Mental State Examination,MMSE)从定向力、记忆能力、注意力和计算回忆能力等4 个方面进行测量。MMSE 量表共有16个题目,每个题目答错为0分,答对为1分,总分为0~16分;得分越高表明老年人的认知能力越好。老年人的工具活动能力从购物、做饭、打电话、吃药、管理钱财、乘坐交通工具以及做家务等方面衡量,每项能力的选项为1(不需要别人帮助)~3(完全做不了)。将以上7项能力的得分加总来反映老年人的工具活动能力。

(三)方法

本文使用多元线性回归模型检验客观社会隔离和主观社会隔离对老年人老化态度的影响作用,使用中介效应检验法分析主观社会隔离的中介作用。本文接下来首先进行样本的描述性统计分析,考察老化态度和社会隔离在全样本以及分性别、分城乡样本中的分布情况。其次,在全样本中拟合一系列多元线性回归模型检验不同维度的社会隔离对老年人自我老化态度和一般老化态度的影响。其中,模型1和模型3在控制协变量的情况下检验客观社会隔离,即家庭隔离、朋友隔离和社区隔离,对老年人自我老化态度和一般老化态度的影响;模型2和模型4分别在模型1和模型3的基础上增加主观社会隔离变量,检验主观社会隔离对老年人自我老化态度和一般老化态度的影响。再次,本文检验不同维度的社会隔离对老年人自我老化态度和一般老化态度影响的性别差异和城乡差异。因此,本文最后使用中介效应检验的方法在全样本中检验主观社会隔离在客观社会隔离与老化态度之间是否存在中介作用。本文的所有分析均在Stata13.0软件中完成。

四、实证结果

(一)描述性统计

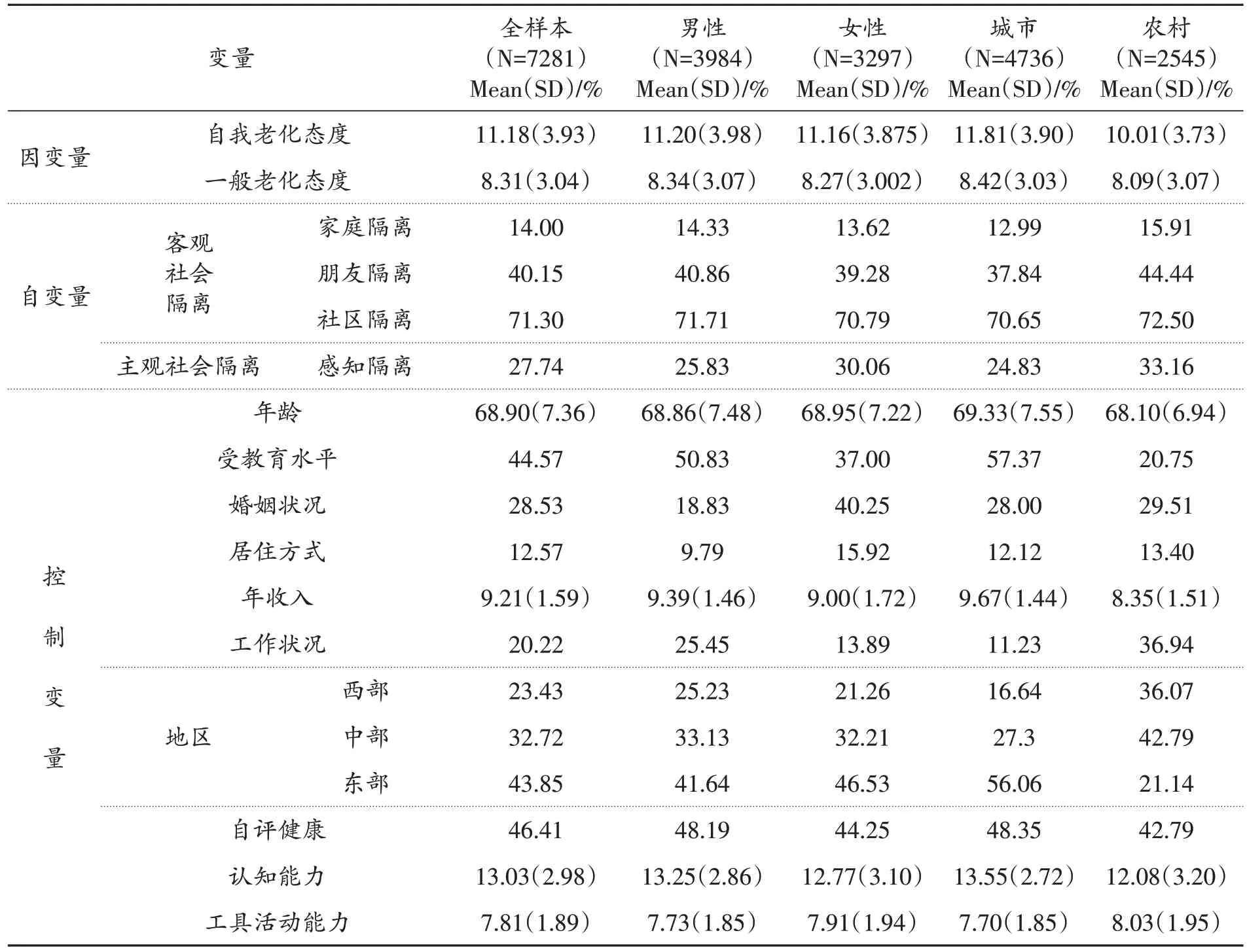

表1为样本的描述性统计结果。从全样本来看,老年人平均年龄为68.9岁;遭遇家庭隔离的比例为14.00%,朋友隔离的比例为40.15%,社区隔离的比例为71.30%,遭遇感知隔离的比例为27.74%;28.53%的老年人没有配偶;老年人的自我老化态度值为11.18,一般老化态度值为8.31。

表1 样本的描述性统计结果

(二)全样本多元回归

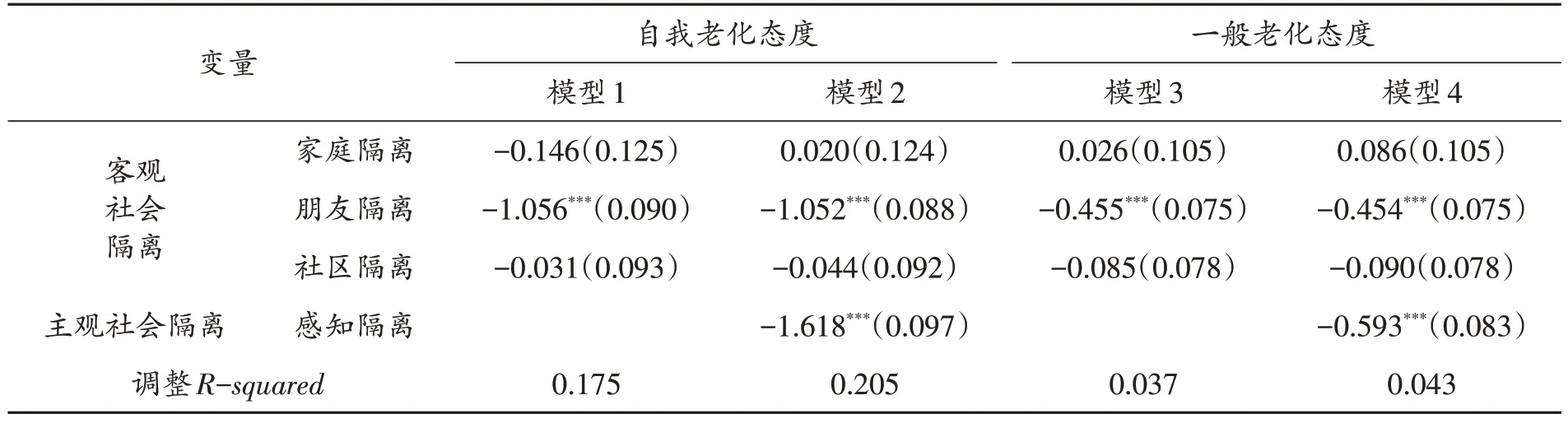

表2是社会隔离对老年人老化态度在全样本中的多元回归结果。模型1的结果表明,在控制了老年人的社会人口学变量后,朋友隔离与老年人自我老化态度显著负相关,即相比于没有遭遇朋友隔离的老年人,遭遇朋友隔离的老年人其自我老化态度更消极(β=-1.056,p<0.001)。即使在模型2中加入感知隔离,以上结果也没有发生显著变化(β=-1.052,p<0.001)。对于感知隔离,模型2的结果表明相比于没有遭遇感知隔离的老年人,遭遇感知隔离的老年人其自我老化态度更消极(β=-1.618,p<0.001)。

表2 社会隔离对老化态度的全样本多元回归结果

模型3的结果表明,相比于没有遭遇朋友隔离的老年人,遭遇朋友隔离的老年人其一般老化态度更消极(β=-0.455,p<0.001),即使在模型4中加入感知隔离,以上结果也没有发生显著变化(β=-0.454,p<0.001)。对于感知隔离,模型4的结果表明相比于没有遭遇感知隔离的老年人,遭遇感知隔离的老年人其一般老化态度更消极(β=-0.593,p<0.001)。

(三)性别差异分析

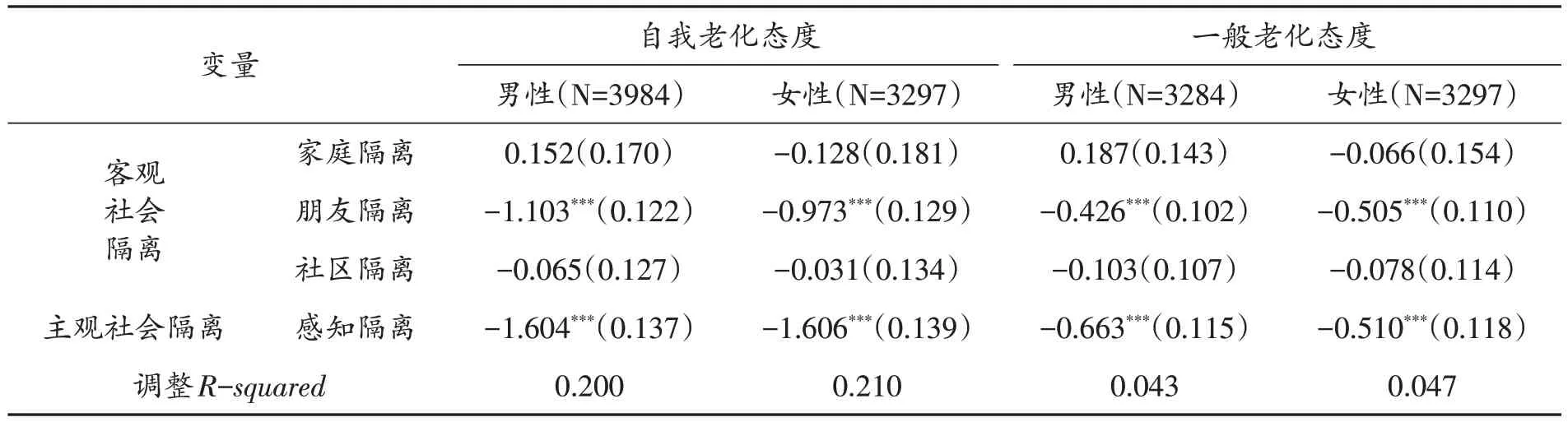

表3是社会隔离对老化态度影响的分性别样本多元回归结果。可以看出,无论是男性老年人还是女性老年人,朋友隔离和感知隔离始终对老年人的自我老化态度和一般老化态度具有显著的负向影响。进一步的Wald检验结果表明,朋友隔离和感知隔离对老年人自我老化态度的影响均不存在显著的性别差异。

表3 社会隔离对老化态度的分性别样本多元回归结果

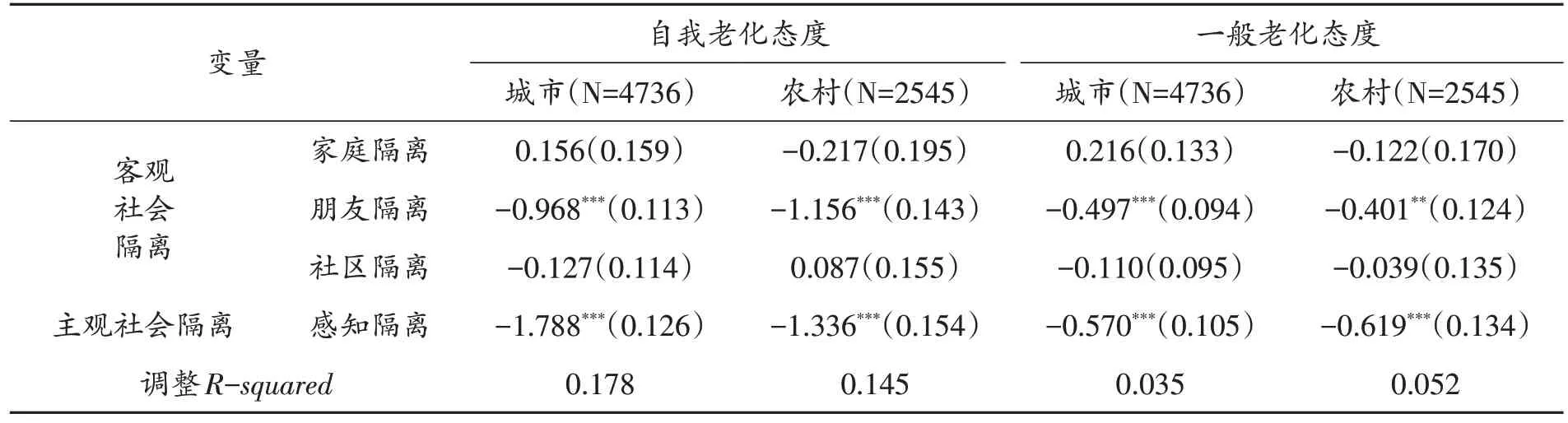

(四)城乡差异分析

表4是社会隔离对老化态度影响的分城乡样本多元回归结果。可以看出,无论是城市老年人还是农村老年人,朋友隔离和感知隔离始终对老年人的自我老化态度和一般老化态度具有显著的负向影响。进一步的Wald检验结果表明,朋友隔离对老年人自我老化态度和一般老化态度的影响均不存在显著的城乡差异;感知隔离只对老年人自我老化态度的影响存在显著的城乡差异(p=0.019),但对一般老化态度的影响不存在显著的城乡差异。

表4 社会隔离对老化态度的分城乡样本多元回归结果

(五)中介效应分析

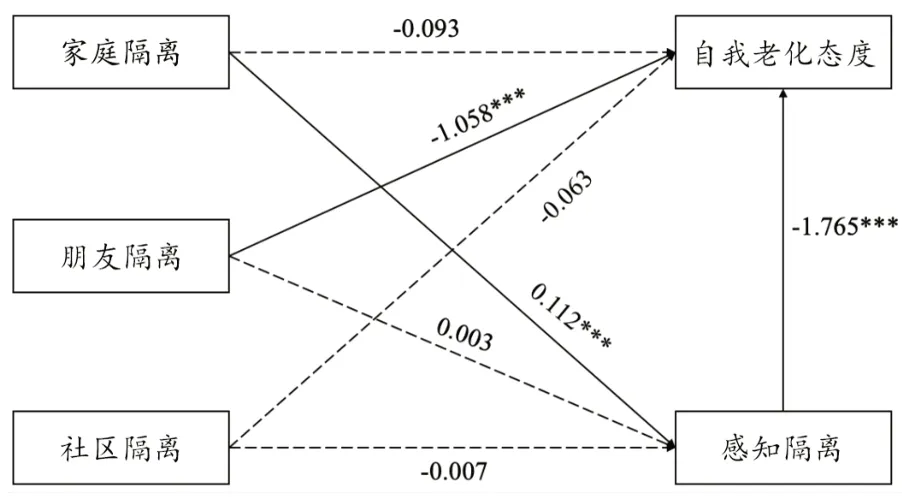

图1为客观社会隔离、主观社会隔离与自我老化态度作用路径图。可以看出,家庭隔离→感知隔离、感知隔离→自我老化态度路径分别在1%水平上显著,而家庭隔离→自我老化态度路径在统计上不显著。这表明感知隔离在家庭隔离与自我老化态度之间发生了完全中介作用。也就是说,家庭隔离对自我老化态度的消极影响作用完全通过感知隔离产生,作用大小为-0.198(p<0.001)。

图1 主观社会隔离在客观社会隔离与自我老化态度之间的中介作用

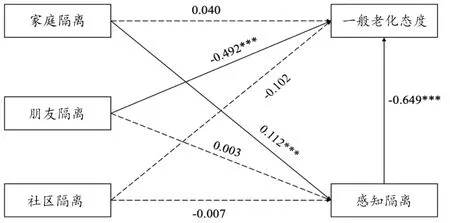

图2为客观社会隔离、主观社会隔离与一般老化态度作用路径图。可以看出,家庭隔离→感知隔离、感知隔离→自我老化态度分别在1%水平上显著,而家庭隔离→一般老化态度在统计上不显著。这表明感知隔离在家庭隔离与一般老化态度之间发生了完全中介作用,作用大小为-0.073(p<0.001)。

图2 主观社会隔离在客观社会隔离与一般老化态度之间的中介作用

五、结论与讨论

本文通过使用2014年CLASS数据和多元线性回归模型,检验了社会隔离(客观社会隔离、主观社会隔离)对老年人老化态度(自我老化态度和一般老化态度)的影响,并分析了这一影响的性别差异和城乡差异。同时,通过中介效应分析发现,感知隔离在家庭隔离与老年人老化态度之间发生了完全中介作用。本文研究结果表明,家庭隔离虽然对老年人的老化态度没有直接影响,但会通过感知隔离产生间接影响;朋友隔离和感知隔离是老年人老化态度的重要预测因子;感知隔离对老年人老化态度的影响存在显著城乡差异性。

家庭隔离对老年人老化态度没有直接影响,但通过感知隔离的完全中介产生间接影响。这一结论与冀云等(冀云,李进伟,2017)[26]的研究结果相一致。这一结果,可以从以下两个方面进行理解:一方面,从老年人与家人之间的关系来看,老年人与家庭成员之间的关系既是一种契约式的、持久可靠的关系,也是一种责任和义务,有时甚至会演变成一种压力和负担,这导致老年人与家庭成员之间的关系质量难以保障。例如,在中国农村地区有很多老年人忙于照料未成年孙子女或为子女倾其所有,但难以获得来自子女的认可和生活照料。在中国城市地区,老年人与成年子女在价值观念、生活方式上的较大差异,导致过多的家庭互动可能会产生更多的家庭矛盾。如果与家庭成员之间的互动会给自己带来更多的压力,那么老年人可能会主动选择限制与家庭成员的来往,这可能是家庭隔离对老年人的老化态度没有显著影响的主要原因。另一方面,如果老年人遭遇家庭隔离,老年人更可能独居,较少得到家庭成员的社会支持。而客观的社会隔离是导致主观社会隔离的重要诱因,老年人会有更多的孤独体验,进而导致主观社会隔离(即感知隔离),从而使得老年人有更消极的衰老体验,即消极的老化态度。

朋友隔离会使老年人的老化态度更加消极,这一结果与Huxhold 等人的研究结论相一致(Hux⁃hold et al.,2014)[30]。本文发现与没有遭遇朋友隔离的老年人相比,遭遇朋友隔离的老年人其自我老化态度和一般老化态度都更加消极。社会情绪选择理论认为,老年人十分重视社会交往的情感支持功能,倾向于保持和增进与重要社会成员之间的联系(Carstensen et al.,2003)[31],而朋友一般是与老年人年龄相仿的同伴,与老年人之间有更多的共同话题,也更可能是老年人情感支持的重要来源。如果说与家庭成员的互动是一种责任和义务的话,那么与朋友的互动则是老年人自我选择的结果。在老年阶段,由于子女成家立业,老年人原有的家长功能逐渐弱化,朋友更可能是老年期亲密情感关系的来源。然而随着年龄增大,老年人的活动能力和身体功能都在下降,加之一些朋友生病或者死亡,会显著增大老年人朋友隔离风险,导致老年人产生消极的老化态度。

感知隔离也会使老年人的老化态度更加消极。本文发现感知隔离对老年人的老化态度具有显著的负向影响,且影响存在城乡差异。感知隔离是老年人对自己社会关系状况的主观评价和心理体验,反映了老年人对社会关系数量和质量的期望值与实际值之间的差距(Cacioppo et al.,2011)[32]。感知隔离的老年人难以得到充足的来自社会网络成员的情感支持,对社会关系的不满意程度更高,因此容易产生焦虑、抑郁等负面情绪。这些负面情绪进而影响老年人的自我认知,老年期的失去感、无力感和无法抗拒感也会不断增多,导致老年人的老化态度变得更加消极。此外,相比于农村老年人,感知隔离对城市老年人自我老化态度的影响更加严重,原因可能是城市老年人的自我衰老感知对社会关系质量的变动更为敏感;而且,城市老年人一般受教育水平较高,对精神层面的需求可能会更大,所以同样的感知隔离水平下,感知隔离对城市老年人自我老化态度的影响更严重。

社区隔离对老年人老化态度没有显著影响。社区隔离对老年人老化态度没有显著影响的原因可能有以下两个方面:一方面,中国的社区服务仍处于发展阶段,社区志愿活动无论从类型还是频率上来说都难以满足老年人的需求,老年人整体社区活动的参与率也处于较低水平。因此,社区隔离难以对老年人的老化态度产生显著影响;另一方面,社区关系通常是对家庭关系和朋友关系的一种补充。老年人较少参与社区活动时,可能会有更多的时间与家人或朋友互动,由此也能降低自身对衰老的消极态度。

本文也存在一些局限性。首先,本文使用横截面数据,无法验证社会隔离与老化态度的因果关系;其次,以往一些研究指出老年人的性格特征也是影响老年人老化态度的重要因素,但由于数据限制,本文无法控制这一重要变量。再次,由于CLASS数据只对通过认知能力筛查的老年人进行老化态度评估,导致认知能力较差的老年人没有老化态度的相关数据,所以样本中删除认知能力不达标的老年人后,可能会低估社会隔离对老年人老化态度的影响。尽管存在以上局限,本研究检验了社会隔离对中国老年人老化态度的影响以及作用机制,发现了不同维度的社会隔离对老年人老化态度影响的不同作用机理,弥补了当前研究的不足。

本文研究结论具有重要的政策启示。研究发现了朋友隔离和感知隔离对老年人老化态度的重要影响,以及家庭隔离通过感知隔离进而对老化态度产生消极影响的机理,有利于政府、社区和家庭采取相应干预策略,通过减少老年人社会隔离进而促进老年人成功老龄化。政府应出台相关措施鼓励老年人积极参与社会,通过结识志同道合的朋友来扩大朋友圈,减少朋友隔离,促进老年人形成积极的老化态度;社区要通过开展满足老年人需求的特色活动,比如将体育活动融入老年人健康生活方式中,助力老年人融入社会,消除孤独和寂寞感,进而减少社会隔离(丁志宏等,2020)[33];家庭成员应尽量减少老年人独居,关注老年人的感知隔离,支持老年人老有所为、老有所乐,培养或发展一种兴趣或爱好,培养生活的目标感和意义感,形成更加积极的老化态度。本文的研究发现不仅有利于政府、社区和家庭以及老年人自身采取措施积极应对老年人社会隔离,也有利于国家将社会关系网络治理纳入公共卫生干预体系,从而有效降低老年人对衰老的消极感知,形成更为积极向上的老化态度,进而促进老年人实现成功老龄化。