高鲁山县级自然保护区土壤类型主要性状特征分析

2021-07-22傅俊涛岳丽兴

傅俊涛,岳丽兴

(云南省林业调查规划院昆明分院,云南 昆明 650200)

1 引言

土壤是气候、地形、母质、生物和时间五大自然成土因素和人为活动长期综合作用下的产物[1~3]。根据土壤发生学原则、土壤地带性分布规律和土壤属性,对典型剖面的形态特征、成土过程的分异以及现状植被种类进行了对比分析[4~8]。保护区多样的土壤环境、土壤资源为各类森林生态系统、森林群落、动植物物种的形成和演化及维持提供了多样而有利的土壤生态条件,对维持保护区及附近地区景观的异质性,庇护生物多样性,维系绿汁江、化念河、玉溪大河及其支流流域生态系统的平衡,保障峨山县及中下游的生态安全、水安全、经济社会的可持续发展等方面发挥着十分重要的作用[9]。通过土壤-植被系统涵养的水源是保护区及附近地区多个水库和塘坝的主要补给来源,也是峨山县若干社区各产业用水、饮用水和生态用水最主要的水源。

保护区及附近地区位于珠江流域南盘江一级支流玉溪大河和红河元江一级支流化念河、绿汁江上游的分水岭地区[10],两大流域的多条支流发源并流经保护区, 保护区的建立及各类生态系统的有效保护,对于有效调节河流水情,控制土壤侵蚀,减轻、避免地质、洪涝、气候等自然灾害,保障周边社区乃至全县的生态安全都具有十分重要的意义。

2 保护区土壤基本性状特征

以保护区内土壤亚类为主,分析其主要性状特征。

2.1 赤红壤

保护区内仅有赤红壤一个亚类,且面积很小,系保护区基带土壤。母质是中生代砂岩、粉砂岩风化残积物、残坡积物。气候为南亚热带半湿润、半干旱季风气候,植被主要为南亚热带稀树灌木草丛、暖热性灌丛等。基本成土过程为较强烈的脱硅富铁铝化作用和生物循环过程。土壤层次分化明显,通体呈弱酸性至酸性,pH值5.0~6.3之间,随深度降低,酸性增强。腐殖质层有机质、全氮、碱解氮、全钾含量很高或高[4],速效钾含量中等,全磷、速效磷含量很低,随深度呈减少趋势。全钾通体含量都很高,向下呈增加趋势。

2.2 红壤

红壤是保护区面积最大,分布最广的土壤,分布于各片区海拔1300~2300 m的非石喀斯特地区。气候类型为干湿季分明的中亚热带低纬高原半湿润季风气候。现状植被以半湿润常绿阔叶林、云南松林、滇油杉林、暖温性灌草丛为主。母质为中元古代砂页岩、板岩、千枚岩等的风化残积物、残坡积物、坡积物以及古红色风化壳等。因自然成土条件、成土过程和性状特征的差异,红壤可划分为山原红壤、红壤、黄红壤和红壤性土4个亚类[4],分别相当于中国土壤系统分类中的富铝湿润富铁土、铝质湿润淋溶土、黏化湿润富铁土、铝质湿润雏形土[5,6]。

2.2.1 山原红壤

山原红壤是云南高原上红壤土类中最具代表性的亚类。分布于各片区出露有古红色风化壳(古红土)的夷平面、剥蚀面及缓坡地段。现状植被以半湿性常绿阔叶林、云南松林、滇油杉林为主。

土体深厚,通常在1 m左右,发生层分异明显。表土层呈暗红色,团块状结构,较疏松,质地多为粘壤土;心土、底土层多呈暗红、棕红或红橙等,块状或棱块状结构,紧实,质地粘重,部分剖面下部有红黄交错的网纹。通体呈酸性至微酸性反应,pH值5.3~6.3。有机质含量低,土壤养分含量低,肥力不高,但表土层明显高于剖面下部其它层次。以山后厂片区海拔2120 m的茶山箐01号剖面为例,其剖面形态特征见表1。

2.2.2 红壤

红壤为红壤土类中的典型亚类,分布于保护区海拔1300~2300 m范围内,与山原红壤、石灰土等呈复区分布。母质为砂岩、砂页岩、紫红岩的现代风化残积坡积物,生物、气候条件与山原红壤分布区相似。分布区通常地形坡度较大,山地土壤特点突出,诸如土被不连续,土体稍薄,侵蚀较重,母质、生物、气候微域变化大,土属及土种多样等。以大黑山片区铜矿附近三岔路口海拔1766 m的03号剖面为例,其剖面形态特征见表1。

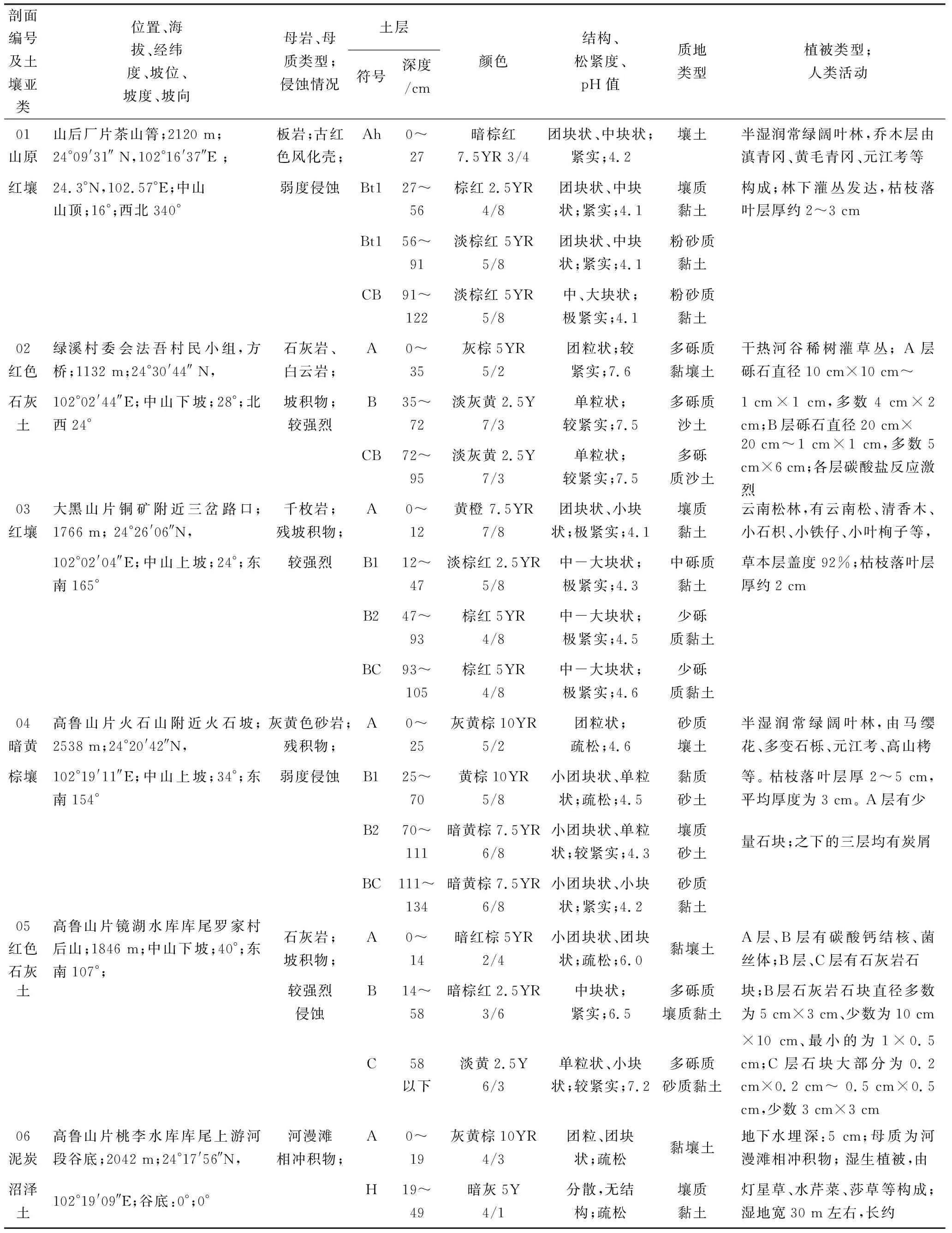

表1 保护区土壤剖面环境因子和主要形态特征调查结果

续表1

2.2.3 黄红壤

黄红壤是红壤向黄壤或黄棕壤过渡的类型,分布于保护区海拔1800~2200 m高度范围内降水量偏多、湿度偏大的迎风坡、阴坡区域,面积较小。现状植被以半湿润常绿阔叶林为主。与红壤亚类相比,脱硅富铝化过程更弱,淋溶作用和生物累积过程更强烈,并伴随有一定的黄化过程,但不及黄壤强,黏粒硅铝率约2.5左右,高于红壤亚类。土体较深厚,腐殖质层颜色为暗棕,质地大多为壤土、砂质壤土,团粒状、小团块状结构。心土层为淡红黄色、黄棕色,砂粒、粉砂粒含量较多,以壤质砂土为主。底土较紧实,团块状或单粒状结构。通体呈酸性反应,土壤有机质含量低,全磷、全氮含量较低,速效钾丰富,速效氮偏低,速效磷缺乏。以高鲁山片区桃李水库北岸南坡海拔2034 m的07号剖面为例,其剖面形态特征见表1。

2.2.4 红壤性土

因地势陡峻,土壤自然侵蚀强烈,剖面发育较差,处于幼年发育阶段,或因植被破坏严重,土壤加速侵蚀强烈,原有土壤严重退化形成的,土体厚度小于30 cm的红壤土类中的一个亚类。呈斑点状分布于红壤带内地势陡峻、植被破坏严重的地段,与红壤其它亚类呈复区分布。阳离子代换量低,盐基不饱和,有机质、氮、磷、钾等含量低,机械组成和养分状况与底土相似。陡坡上发育的红壤性土,因水土条件不稳定,剖面分化不明显,发育较弱,土体浅薄,夹有中量以上的砾石、粗砂,母质特征明显,风化淋溶作用弱于山地红壤和黄红壤,粘土矿物以高岭石、伊利石为主,伴有石英,脱硅富铝化程度不高,黏粒硅铝率明显高于山地红壤和黄红壤,表土层有机质和养分含量取决于植被的生长情况,但一般低于红壤其他亚类。分布区土壤侵蚀较严重,岩石露头多,土被不连续,系典型生态脆弱区和敏感区,应严加管护,促进其恢复。

2.3 黄棕壤

只有暗黄棕壤一个亚类,是垂直带谱中红壤和棕壤之间的过渡类型,相当于中国土壤系统分类中的铁质湿润淋溶土。分布于保护区海拔2200 m以上至最高峰(2583.7 m)的区域。气候类型为山地北亚热带半湿润、湿润季风气候。与红壤分布区相比,气温更低,降水、云、雾更多,土壤、空气湿度更大。植被主要为湿润常绿阔叶林、温凉性针叶林(华山松林)等。母质是石英岩类、泥质岩类风化残积物、坡积物为主。成土过程既有明显粘化过程,又有较弱的脱硅富铝化过程和较强的生物累积作用。剖面层次完整,土体一般较厚,质地沙质壤土至沙质粘壤土。通体呈酸性反应,有机质和氮、磷、钾含量较丰富,自然肥力较高,保肥能力较强。以高鲁山片区火石山附近火石坡海拔2538 m的04号剖面为例,其剖面形态特征见表1。

暗黄棕壤分布区,水湿条件好,土壤自然肥力高,适于森林生长。土壤大多发育于砂岩上,质地比较疏松,结构松散,如森林植被一旦遭到破坏,雨季很容易引起水土流失,甚至发生泥石流,土壤肥力将随之急剧下降。分布区地势最为高耸,是整个保护区的生态屏障,也是保护区内珍稀濒危动、植物种类集中分布的区域,应特别重视现有森林植被保护。

2.4 石灰土

只有红色石灰土亚类,分布于保护区出露碳酸盐岩的区域,与红壤、黄棕壤呈复区分布,地表多石灰岩露头,常见石芽、溶蚀洼地、漏斗等喀斯特地貌。现状植被以云南松林和石灰岩暖温性灌草丛为主。成土母质为石灰岩、白云岩等的风化残积物、残坡积物。生物小循环过程、富铝化作用亦较强烈,但石灰岩新风化物以及含碳酸盐的地表水不断进入土体内部,致使土体中含有碳酸盐,多数剖面有碳酸盐反应(垂向上从弱至强),pH值比红壤高,一般在6.0~7.5之间,呈中性至微酸性反应。土体一般较厚,发生层大多较明显,与母岩过渡亦明显,通体呈暗红、棕红、红色,质地粘重或轻粘。土壤有机质含量中等至高,全氮和速钾含量普遍很高,全钾和速氮含量都很低,全磷和速磷含量一般都低至很低。以高鲁山片区镜湖水库库尾罗家村后山海拔1846 m的05号剖面及大黑山片区方桥附近海拔1132 m的02号剖面为例,其剖面形态特征见表1。

2.5 紫色土

紫色土是在紫色、紫红色砂岩、砂页岩上经强烈的物理风化作用后发育形成的一种幼年性岩成土壤。只有中性紫色土一个亚类,面积很小,仅分布于高鲁山片区西部沿岸。成土母质为紫红岩类(紫色、紫红色砂岩、粉砂岩、页岩)的风化残积物、残坡积物[7]。因发育程度低,土壤富铝化特征不明显,基本保持了母岩理化性质特征。土体浅薄疏松,无明显的腐殖质层和淀积层,剖面呈紫色、紫棕色、紫灰色等。土体内多母岩碎块、砾石、粗砂,粗骨性强,结构差,蓄水保肥能力低,抗蚀、抗冲性能差,植被稀树地段,尤其是陡坡及山脊部位,土壤自然侵蚀较强烈,地表多裸岩,沟谷较发育。速效钾含量丰富,速效氮含量中等,全量氮、磷、钾及速效磷含量低,具有较高的潜在肥力。pH值一般6.0~7.0,无石灰反应。需要指出的是,紫色土分布区的植被一旦受到破坏,极易发生土壤侵蚀[8],导致土层变薄,甚至基岩裸露,植被恢复极为困难,应重点加以保护。

2.6 沼泽土

有腐泥沼泽土、泥炭沼泽土2个亚类。

2.6.1 腐泥沼泽土

面积较小,主要分布在镜湖水库、摆依寨水库、桃李水库等的库尾、库湾浅水区及季节性淹水区域,沼生、湿生植被繁茂,成土过程中长期或季节性受到水分浸润或饱和,土体中物质还原作用强烈,成土过程主要包括泥炭化和潜育化两个基本过程。因发育时间很短,大多只有40~60年,剖面上部仅有明显的腐泥层,中下部有明显的潜育层。腐泥层是植物残体分解转化形成的细腐殖质和细粒矿物颗粒结合形成的黑色泥状物质即腐泥,分散无结构,呈黑褐色或灰黑色。潜育层显蓝色或灰色。质地大多为黏土、黏壤土,少数剖面为砂壤土。全剖面呈酸性反应,一般有机质、全氮、全磷、速效氮、速效磷含量高,全钾、速效钾含量低。

2.6.2 泥炭沼泽

面积很小,仅分布于河流源头宽缓河段河床部位,是长期、稳定滞水条件下形成的,为沼泽土向泥炭土过渡的一个亚类。以桃李水库库尾上游海拔2042 m左右的河段面积最大,最典型,表土层有一个15~20 cm的草根层As,灰黄棕色(10YR 4/3),湿软,质地黏壤土,有绣纹绣班,植物根系很多;之下是泥炭层(H),厚约20~40 cm,暗灰色(5Y 4/1),泥炭分解度较高,质地壤质黏土,无结构,湿软,有绣纹绣班,根系较多;泥炭层之下是潜育层(G),厚约15~30 cm,淡灰(5R 6/1),无结构,多砾质沙土,紧实,是高鲁山片区最重要的湿地类型之一。

2.7 新积土

只有冲积土1个亚类,相当于中国土壤系统分类中的湿润冲积新成土。主要分布于保护区河谷的河漫滩、低阶地、沟口冲洪积扇以及水库库滨等地段。成土母质为河流冲积物、洪积物、坡积物。成土时间很短,剖面发生层分异不明显。土壤肥力和砂黏程度因冲积物来源不同,差异较大。喀斯特地区的冲积土,受来自山坡上部喀斯特水的影响,碳酸盐一般含量较高,有石灰反应,通体呈中性至碱性反应。非喀斯特地区的冲积土,碳酸盐含量一般很低,没有石灰反应,通体呈酸性反应。表土层灰棕色,砂土,有细砾石、细砂及母岩残体,单粒结构。心土和底土层呈灰色、灰白色,砂土至砂壤土,以单粒或小块状结构为主。土体大多浅薄,一般厚约0.5 m,砂粒含量高,质地轻粗,保水保肥能力差。有机质和全量、速效养分含量普遍低至很低。

3 结论

(1)保护区的土壤有机质差异较大,有机质含量最高的是黄棕壤,其含量超过最高水平,其次为棕壤、红壤、黄红壤,紫色土含量最低。随海拔增加,表土层土壤有机质含量随之增加,海拔越高、气温越低,对有机质的积累越有利[8]。

(2)不同的植被带内,所发育的土壤类型迥然不同。受垂直气候的影响和控制,保护区植被类型较多,垂直分带十分明显[2~8]。从绿汁江河谷最低点至高鲁山片区火石山山顶,随海拔增加,植被类型依次为干热河谷稀疏灌草丛、季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林(如滇青冈林、元江栲林等)、暖温性针叶林(如云南松林、滇油杉林、人工华山松林等)、中山湿性常绿阔叶林[2]、暖热性石灰岩灌丛(如清香木灌丛、椎连栎灌丛)、暖温性灌丛等。季风常绿阔叶林下发育的地带性土壤为赤红壤,暖温性针叶林、半湿润常绿阔叶林下发育的地带性土壤为红壤,中山湿性常绿阔叶林下发育的主要为黄棕壤。原始森林分布区,枯枝落叶归还量大,生物小循环过程旺盛,土壤-植被系统稳定。在人为活动较频繁的部分实验区以及附近地区,植被受到干扰破坏较严重,以次生性灌丛、人工性的云南松林等为主,土壤侵蚀、石漠化等退化过程明显。