解读德彪西钢琴练习曲《为四度音程而作》

2021-07-22向川一

文/ 向川一

练习曲作为专门训练演奏技术、提高表演技巧的音乐体裁,一直受到许多作曲家的关注。从以克列门蒂《名手之道》和车尔尼系列练习曲等为代表的技术训练为主的练习曲,到肖邦和李斯特等人创作的近似“乐曲”的练习曲,练习曲这一体裁的创作从未中断。在肖邦、李斯特使练习曲的创作和演奏达到前所未有的高度之后,德彪西《练习曲》(L.136)的成功问世,让练习曲在技术和音乐两个方面又实现了许多新的突破。

德彪西《练习曲》创作于1915年,于1916年6月出版,属于印象派风格成熟时期的作品。它集德彪西创作理念与音乐追求于一体,在他的音乐作品中占据着重要地位。这套题献给肖邦的作品的创作灵感来源于德彪西对肖邦练习曲乐谱的编订。《练习曲》共十二首,德彪西为每一首作品都写有标题,标题指明了每首练习曲的创作目的和技术训练内容。德彪西的练习曲不是追求艰深的纯粹演奏技术,而是以常见的基本演奏技法伴随音乐的印象派风格呈现为其创作目的,如三度、八度、琶音、半音阶等。其中《练习曲》第三首《为四度音程而作》(L.136:3①,以下简称“四度练习曲”),由于前人几乎无人涉猎的四度音程的训练内容,引起了人们的关注。

这首练习曲主要训练四度双音的敏锐触键、细腻音色的寻找和踏板的使用技巧。由于传统和声是以三度叠置为基础的音乐理论,所以四度音程和声叠置的音乐作品,尤其是四度练习曲的问世具有重要的创新和探索意义。

下文将从乐谱识读和演奏实践两个方面来解析这首作品。

一、乐谱识读

研读乐谱是钢琴演奏者面临的第一个工作,也是必做的案头工作。这要求演奏者对音乐结构和表现内容进行细致的谱面分析,其目的是“摆脱流行演奏定势,使自己的演奏更接近作者意图的可靠保证”。②乐谱识读并非纸上谈兵,它要求在乐谱识读的同时结合音乐表演的感性体验,在分析的同时考虑实际音乐效果。

1. 创作技法

德彪西是一位勇于创新的作曲家。在作曲方面,他一直在旋律、节奏、和声、曲式等方面进行新的探索。他不再仅仅依赖于旋律为主导的音乐表达,和声不再将功能性作为第一要旨,曲式打破了传统曲式结构。

德彪西本人表达过自己对音乐分析的排斥,但他作品中一些独有的音乐特性依然有学习与探索的价值。这首练习曲使用了德彪西印象风格的典型和声语言,在音乐中使用五声音阶、空四度、平行和弦等。虽然篇幅短小,但调式调性变化较为频繁。作品中调号共有四次变化,分别出现于第29、46、49、65小节,调号变化兼有段落划分的意义。

在曲式方面,德彪西利用段落间不同的调号、拍号、双纵线等划分乐句、乐段。音乐带有即兴色彩,旋律短小零碎,音乐拼接无过渡。四度练习曲大体上也采用了三段式的曲式结构:A段是第1至42小节,B段是第43至64小节,再现段A'是第65至85小节。再现段不是完整的再现,更多的是对于动机的拆解和片段的再现。

2. 音乐术语

德彪西对于音乐术语的使用是非常慎重和讲究的。在读谱阶段弄懂这些术语的含义,可以使以后的具体弹奏有想象的指向,能更好地揣摩德彪西创作时的内心音响。

(1)术语多。在这首作品中,我们发现德彪西详细地标注了音乐术语。如在第49至54小节就出现了八处标记,这些标记提供了具体奏法、音乐形象、速度安排等不同角度的演奏提示。从这些术语可以看出,德彪西要求这首练习曲应该具备细腻的音乐感知和丰富的情感内涵。

(2)符号“rit.- - - //”。这个标记在全曲共出现七次,分别出现于第6、8至10、11至12、17、19、38至39、41至42小节。其中,符号“//”是表示“异常细腻的层次”,不代表音乐的停顿。③千万不要将其误读为外形为双纵线的段落线。

(3)力度记号的大量使用。为了音乐的需要,大量使用各种力度记号。它不仅在乐段、乐句、音乐小碎片中使用,甚至在单个的音符上使用。

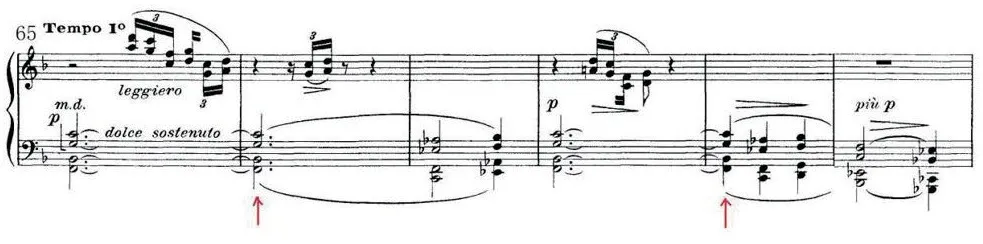

3. 断开的延音线

在这首作品中,有时因为声部数量较多,为了使乐谱简洁、清晰,在乐谱中使用了断开的延音线,即外形断开,实际音响延续的延音线(如第65至70小节)。

4. 其他识谱问题

德彪西作品的乐谱已很少有因乐谱来源或编撰者的不同而出现音符的偏差,但是这首四度练习曲在对比亨乐版本、杜朗版本④时,我们发现还是有一个音符的出入(见例1)。

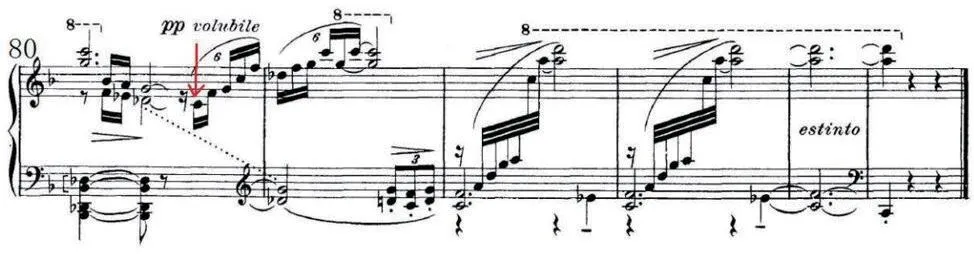

例1 第80 至85 小节(选自亨乐版本)

例1中标记的音符是亨乐版本的c1,但在杜朗版本中为d1。在德彪西的手稿中,此音确实为d1,但他首次发行的版本中变为了c1。有人认为此处也许是作曲家笔误,因为根据此处连续的四度音程关系而言,此处为c1更具逻辑性。⑤在内田光子、波利尼和傅聪的演奏中,此处也为c1音。

二、演奏实践及思考

德彪西是一位具有开拓精神的作曲家,他用独特的创作技巧来表达他所追求的印象派风格。德彪西的印象派风格主要表现在对光影色彩瞬间景象的捕捉和对声音空间感的细致描绘。德彪西利用自身敏锐的听觉挖掘瞬息之间的音响以营造一种虚实相间的朦胧氛围和再现“周围世界的声音”。我们在实际演奏时,要依据具体的音乐形态、表现内容进行有意识的音乐想象。

为了顺利完成“四度练习曲”的技术内容和准确传达作曲家的音乐内涵,在演奏时我们要注意以下几点。

1. 指 法

德彪西于1916年在《12首钢琴练习曲》首版的《简短序言》中说“不标明指法是一种优秀的练习方式”。⑥但在实际弹奏时,有一个合理的指法安排可以让我们事半功倍,并且能更好地完成音乐形象的呈现。

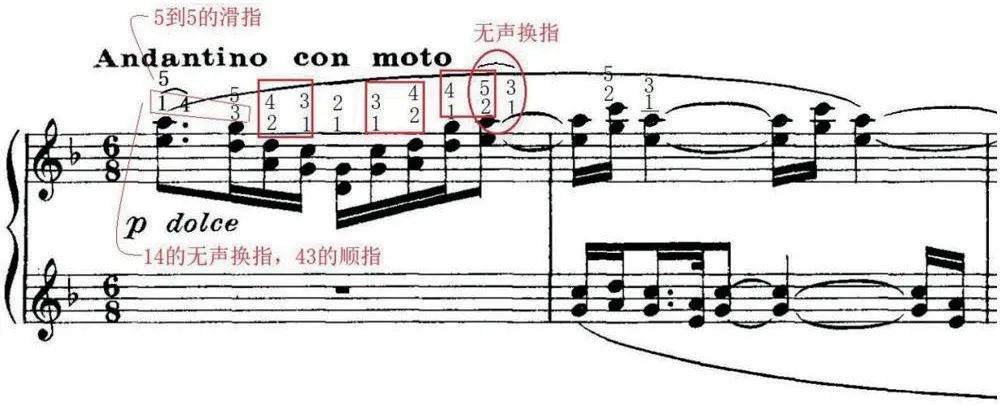

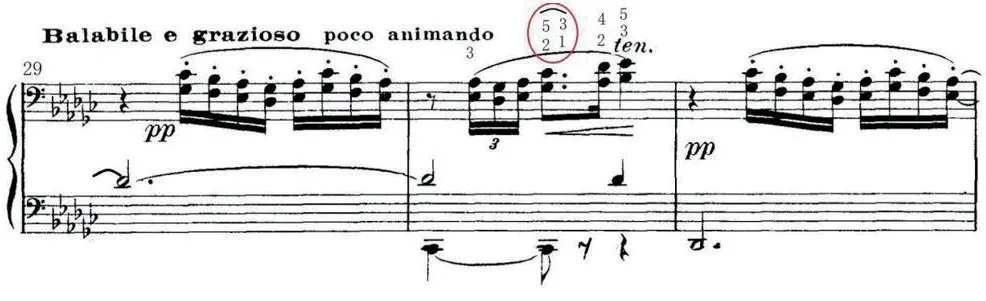

在连续的四度弹奏中,指法安排的原则是:缩短手移动的距离,节约移动的时间,让手指可以稳定有序地工作。根据手的自然生理条件,连续双音优先选择2 5-1 4指、2 4-1 3指的指法。

例2中的这两小节为乐曲的开头,速度不太快,旋律进行中是连续的四度音程。开始处的两组双音,前长后短,第一个长音的下方使用无声换指再顺指,上方高音用5到5的滑指。后面连续双音的指法选用我们惯常使用的两个音程为一组的自然连接的顺指指法,即2 4-1 3、1 4-2 5。第五个音程在第1小节的底部,用1、2指以方便第1小节的音乐走向塑造。后面为对称的上行音程,基本上用前面下行的对应指法。

例2 第1 至2 小节

这首练习曲的乐谱有一个特点,即有大量的“同音连线”。在同音连线出现且音乐进行较为缓慢时,可以采用“无声换指”的方式让声音得到延续,同时又让手提前无声地进入下一个把位并找到琴键,这样可以使音符的连接更为自然。

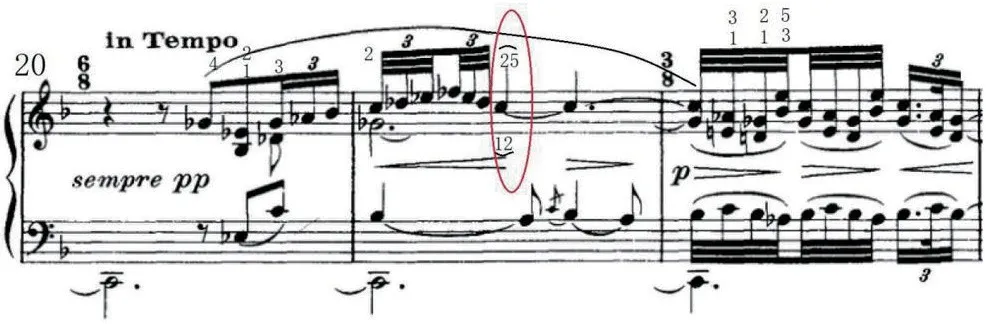

在第21小节的右手声部长音时值处,有足够的时间进行无声换指—1、2指换到2、5指。这样可以使手提前进入到后面音符的把位,并做好弹奏准备,为下一小节连续的三十二分音符乐句作充足的准备(见例3)。

例3 第20 至22 小节

例4 第29 至31 小节

左右手的巧妙再分配。把左右手音符分配不太合理的地方重新进行分配,力争达到“技术难度降低、手指弹奏舒适、音乐表达顺畅、背谱方便快捷”的目的(见例5)。

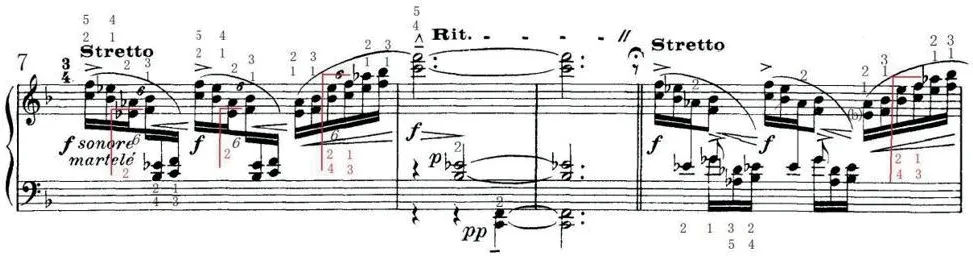

例5 第7 至10 小节

第7至9、10至12小节为两个三小节的基本相同的乐句,这时两个乐句最好选用相同指法以方便肌肉记忆。故在安排指法时,不仅要考虑左右手重新分配后弹奏的科学性,还要尽量考虑让两句的指法保持一致。具体做法如下:把第7小节第一个六连音的第三组双音的下方音分给左手2指弹奏;第二个六连音的第三组双音的下方音也分给左手2指弹奏;第三个六连音将连续上行四度中的第3、4组双音分给左手演奏。第10小节与第7小节同理。该曲的第37、40小节的左右手同理。

2. 声部思考

德彪西的作品声部繁密复杂,在练习的过程中应细致地分析辨别,更好地理解各声部的乐句走向,将纵向与横向相结合,把握整体的层次、结构。

例6 第4 至6 小节

第5、6小节的记谱,其实只有三个声部,高、低声部均为六拍时值的四度音程,内声部为同音反复。这里要仔细阅读中声部的记谱,并用小节内的总时值加以计算,不可片面地将不同朝向的符干理解为两个独立的声部。这里中声部的符干实际是为了提醒演奏者用左右手交替演奏而采用的记谱。

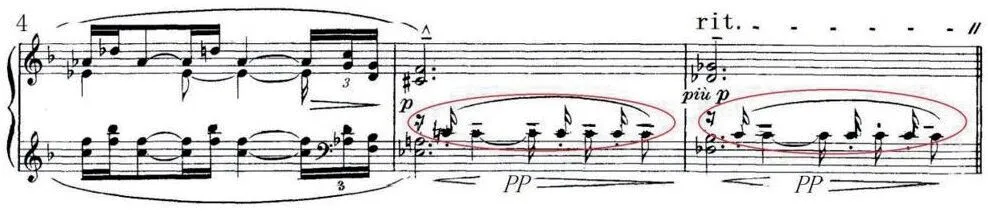

第54小节出现了“德彪西式对位”。将它概括为“高声部有快速向下跑动的四度音型,中声部有长的持续音D,低声部D与A形成了小的动机”⑦。但若更仔细地分析此处前后的声部,会发现第53、55小节并不是三声部,而是四声部(见例7)。

例7 第52 至56 小节

第53小节,亨乐版的乐谱中,我们发现右手的低声部和弦,在第三拍处有一个八分休止符,这一休止符在法国杜朗版中被省略。这小节实际是四声部片段:第一声部为旋律(谱例中用红圈标出,记谱省略了最后的八分休止符);第二声部为二分音符时值的和弦长音,后面是八分休止符和两个十六分音符时值的和弦,它进行到下一小节的连续四度片段(杜朗版乐谱省略了第三拍的八分休止符);第三声部为持续音D(谱例中用红圈标出);第四声部为两个音的小动机。

第55小节与第53小节同理,第56小节与第54小节相似(谱例中把省略的休止符重新补写出来)。

经过以上分析,最后得出的声部情况是:第53小节是四声部,第54小节是三声部,第55小节是四声部,第56小节是三声部。

3. 踏 板

踏板被称作钢琴的灵魂,踏板的使用是钢琴演奏的重要技术。踏板使用既有规则,又非常微妙、复杂,还有相当的即兴性。⑧

德彪西作品的演奏要“沐浴在踏板之中”。在这首“四度练习曲”中,由于存在大量的连续四度双音进行,它既需要右踏板的切分踩法来实现声音连接,又需要右踏板的深浅来达到音乐朦胧、虚幻的不同效果。在低音长音时,还要练习中踏板(选择性延留音踏板)的长音延续而右踏板和其他音符可以变换的使用方法。同时,在pp虚静高远的音乐意境时,还要学习左踏板的踩法。

钢琴的三个踏板,有时用一个踏板,有时用两个踏板,有时三个踏板需要全部使用。由此可见,踏板的使用是很难、很微妙的。著名钢琴家内田光子赤脚演奏(来自1989年的影像资料),以增强双脚对踏板快慢、深浅、声音的敏感,真正达到“琴人合一”的状态。下面用例8来说明一下踏板的用法。

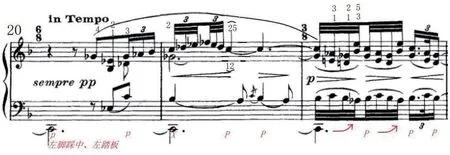

例8 第20 至22 小节

在第20至21小节时,高声部较为流动,而中低声部较为缓慢。第22小节,上方声部突然变得密集,句子紧张度增加。第22小节的左右手都是密集的三十二分音符,踏板要极为小心,且力度提示为p,因此踏板至少要少于三分之一。此小节是节拍,由三组小连线构成,且提示均为渐弱。右踏板可以根据这些提示,以一个小连线为单位更换,使语气更加自然。右踏板还要根据力度的变换来采用适当的深浅(红色箭头为右踏板根据渐弱符号而缓缓抬起)。

由于第20小节低声部的三小节延续和semprepp的提示,左脚可以同时踩下左踏板和中踏板。在第22小节的力度p时,左脚可放掉左踏板,但还是要保持踩住中踏板(以保持低音的延续)。

另一处中踏板或手指踏板的用法(见例9)。

例9 第65 至70 小节

例9中的第65小节低声部延续并跨越小节线,在第65小节踩下中踏板和右踏板,到第66小节红色箭头处中踏板继续踩住不动,更换右踏板以去掉前一小节上谱表中的音符声响。内田光子在第66小节处是使用“双手手指重新按下但不发声”(手指踏板)然后更换右踏板的方式。这比较考验演奏者对于琴键深浅及触键的把控,但不失一种新的思路。第69小节也是同样的方法。

4. 拍子和速度多变

这首练习曲运用了大量的复合节奏和变换拍子,突出了这首练习曲幻想和即兴的特点。在变换拍子出现时,应当注意音乐的节奏和速度,演奏者应该具有开阔的整首乐曲的演奏视野和格局。

这首练习曲中还出现了很多速度标语,如stretto、rit.等。在做这些变化时,应设计好前后句子的伸张幅度,使其具有逻辑性,乐句张弛有度。

拍子和速度的频繁变化体现了德彪西作品的“即兴性”。对于演奏者来说,如何做到“形散而神不散”,这就要求演奏者既要抓住音乐中的严密安排和内在逻辑,又要使音乐充满灵气而不机械呆板。例如,第7至9小节为一个完整乐句。这句节拍由变换到,单位拍增大一倍,且stretto暗示我们句子要紧缩、加紧,张力在第8小节达到f。在第7小节中,节奏型均为六连音,音符密集,而在后两小节均为长音。可以看出第7小节蓄力后需要后两个小节充分释放能量,以进到pp的意境中。所以这里的节拍节奏暗示了这句的强弱安排、内在气息,要做到第7小节的向前推动和第8、9两个小节的逐渐放缓后达到平衡(见例5)。

5. 音色、触键、力度、立体感

在印象派钢琴作品中,音色是音乐意境塑造的重要手段,而触键是获得音色的最主要技法。演奏者可以通过改变下键的部位、力度、速度等方法使声音呈现出明暗、深浅、虚实、刚柔的变化。德彪西音乐的触键要避免敲击的声音,声音偏重柔和、朦胧、虚幻、连贯。我们可以利用左踏板、慢下键、指腹触键来帮助我们寻找需要的声音。在音乐的进行中,“德彪西将‘音线’切断,割成一个个小碎片,然后将各个具有独立音乐形象的‘碎片’进行‘万花筒’式的重新组合,这使得音层的独立性得到了前所未有的强调”。⑨

力度对比在这首练习曲中也极具特色。德彪西在乐谱上详细标注各处的强弱安排,尽量详细地向演奏者传达自己的内心音响效果。在演奏时,我们应清楚德彪西音乐的整体力度一般应在“不太强”的力度中进行,“他的琴声饱满而热情,但从来都不刺耳,而且会把音量控制在pp到f之间”。⑩

这首曲子也有从pp到ff的乐句(第17至18小节),造成了强烈的色差对比与音乐的戏剧性。在音符密集、强度大的片段,力度要向前推动;而松散、略为即兴的片段则要让音乐的流动缓慢下来,这样的音乐动静平衡、张弛有度。

立体感强是这首练习曲的特点之一。它需要具有多层次的音色、力度、线条。例如,第8小节的三个声部就是三个力度(f、p、pp),当然就需要三种音色和三种触键(见例5)。

三、结 语

德彪西《12首钢琴练习曲》中的印象派风格和全新演奏技术是学习者始终要主动去掌握的课题。

德彪西说:“音乐是韵律中的色彩与时值。”⑪本文论及的德彪西“四度练习曲”不仅可以让我们直观地认识到什么是印象派音乐风格,还可以使我们在四度双音技术、触键、踏板、音色、层次等技法方面得到非常有用的训练,进而让我们去学习和感受一种完全不同于巴洛克音乐、古典音乐和浪漫音乐的全新音乐风格。

注 释:

①L.136:3是Lesure Nr.136:3的简称,音乐家勒序尔(Lesure)把德彪西的全部作品进行编号,于1977年在日内瓦出版。参见人民音乐出版社1998年版《德彪西12首钢琴练习曲》(德国亨乐出版社授权)第1页脚注的文字。

②张前,《音乐表演艺术论稿》,中央民族大学出版社,2004年,第40页。

③罗伊·霍瓦特编订,《德彪西钢琴作品全集(钢琴作品Ⅰ,第2分册)》,上海音乐出版社(法国杜朗出版社提供版权),2013年,前言第14页。

④本文的亨乐版指注释①中提及的由亨乐授权出版的《德彪西12首钢琴练习曲》;本文的杜朗版指注释③提及的由杜朗授权出版的《德彪西钢琴作品全集(钢琴作品Ⅰ,第2分册)》。

⑤参见注释①中《德彪西12首钢琴练习曲》编辑说明第Ⅱ页中“第80小节上谱表”的文字说明。

⑥参见注释①中《德彪西12首钢琴练习曲》第Ⅶ与第1页之间的插页文字。

⑦戴高德,《德彪西的〈十二首钢琴练习曲〉》,《钢琴艺术》,2016年第7期,第30页。

⑧魏廷格,《钢琴学习指南(答钢琴学习388问)》,人民音乐出版社,1997年,第206页。

⑨赵晓生,《钢琴演奏之道(修订本)》,上海世界图书出版公司,1999年,第370页。

⑩玛格丽特·隆,《与克劳德·德彪西“谈”琴》,巴黎:朱利亚出版社,1960年,第37页。

⑪马杰里·哈尔福德,《德彪西钢琴作品演奏指导》,上海音乐出版社(美国阿尔弗莱德出版公司提供版权),2007年,第6页。