纯电动汽车前舱下车体布置及系统选型研究

2021-07-22余硕乾俞敬

余硕乾,俞敬

(上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部,上海 201804)

前言

随着社会的不断发展,人们环保意识的不断增强,近年来各国对排放标准的政策越来越严苛。混合动力汽车(HEV),插电式混合动力汽车(PHEV),纯电动汽车(BEV),以及燃料电池汽车(FCEV)等各种能源技术如雨后春笋般展露出来。如今国六已经到来,在大趋势上,排放标准的更新将会越来越快,而各个车企也正加快从传统燃油车型过渡到新能源车型的节奏。

对于消费者来说,购买新能源车型不仅有国家和地方双补贴、免购置税等利好政策,部分城市还能享受新能源车型专有绿牌。用车成本方面,每公里电费也远低于油费。可以说买新能源车型不仅花钱少,而且出行也更顺畅。

1 新能源车型分类

目前市场上主流的新能源车型种类大致分为三种:HEV、PHEV以及BEV[1]。

混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle,HEV),其驱动车辆的能量都来自于燃料,最常见的能量来源就是汽油。发动机通过齿轮组和电机配合驱动车轮,电池组可以通过电机输出扭矩,也可以通过电机回收制动能量或者通过发电机发电对电池组充电。代表车型有丰田卡罗拉双擎,普锐斯等。

插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV),其能量走向则结合了BEV的插电部分和HEV的发动机部分。电池可以由外部电网通过充电器充电,也可以通过电机回收制动能量或者通过发动机发电对电池组充电。车辆行驶可以由纯电驱动或者发动机通过齿轮组和电机配合驱动车轮。代表车型有宝马5系插混,上汽荣威ei6等。

纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV),即只有电池提供能源供给,电机提供动力,驱动汽车行驶。此类车型一般配置较大容量的电池,并提供交流慢充和直流快充两种充电接口,能够实现行驶过程完全零排放。代表车型有特斯拉Model 3,蔚来ES8,上汽荣威ER6等。

2 纯电动汽车前舱/下车体主系统研究

纯电动汽车主系统可分解为“三元一体”,即由驱动单元、储能单元、负载单元构成的高压系统,以及由散热器、膨胀壶、水泵、Chiller等构成的冷却体系(图1)。

图1 三元一体

2.1 驱动形式及布局选型

整车驱动形式和动力总成选型一直是息息相关的。由于传统燃油车发动机与变速箱体积较大,受制于动力系统,考虑到整车空间利用率以及维修的便利性等需求,中置或后置发动机会严重影响乘员舱和后备舱空间。同时考虑到传动效率、整车轻量化、成本控制以及排气系统布局等多方面因素,若采用后轮驱动,势必要在下车体布置一根传动轴将发动机的动力传递至后轮,侵占上车体乘员舱空间。所以传统经济型燃油车多将发动机布置在整车前舱并以前轮驱动为主[2]。而纯电动汽车以电机作为驱动,相比于体积庞大的发动机与变速箱,其系统紧凑体积小。无论采用前置前驱,后置后驱还是双电机四驱,都不会占用太多舱内空间[3]。

纯电动车型的研发主要有两条技术路线,一种是“油改电”,即基于传统燃油汽车平台进行改制,另一种则是全新研发纯电动车型专用架构。选取不同的技术路线,其优选的电驱布局也有所不同。

2.1.1 基于传统燃油汽车平台进行改制

该方案相对成熟,可靠性高,原车的底盘系统、外饰造型可以最大程度地共用,可大幅度缩短研发周期。如图 2,上汽荣威Ei5是基于i5平台研发的纯电动汽车,为了尽可能减小整车架构布置的变化,保留了原型车前置前驱的的动力总成布局形式,使得前舱蓄电池、保险丝盒等零件以及底盘前后桥最大程度地实现了共用。

图2 前舱对比

2.1.2 全新研发纯电车型专用架构

基于电机体积较小,布置灵活,可以在保证较高的整车空间利用率的同时选用在动力学方面更具优势的后置后驱布局,以便能够充分发挥纯电动车型的技术优势,但是其研发周期长,成本高,技术难度大。前置前驱车型在转向时,当前轮达到抓地力极限时,有一部分抓地力分配给了转向,此消彼长,能够提供给加速或刹车的抓地力就无法达到最高。而后置后驱车型的前轮和后轮则是各司其职,前轮只负责转向,后轮负责驱动。因此,后置后驱车型可以拥有更高的动力学极限。不仅如此,车辆在起步时,车身的载荷会向后部转移,这时候前轮的抓地力就会下降,加速性能也随之下降。而基于电机低速高扭的特性,采用后置后驱则可以利用后轮此时增大的抓地力获得更快的加速,行驶稳定性和舒适度也提高了。如图3,大众在其全新纯电架构MEB上开发的ID.3车型,其前桥采用麦弗逊悬架+前置转向机,后桥采用五连杆后悬+平行轴电机,施放出来的前舱空间使得空调鼓风机前置成为了可能,形成了纯电车型独有的布置形式,增加了乘员舱的内部空间。

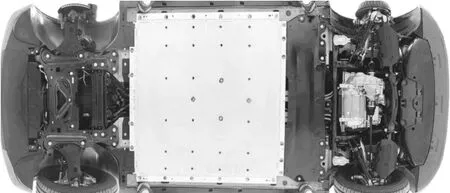

图3 大众ID.3下车体布局

2.2 储能单元布局及选型

纯电动汽车全靠动力电池提供能源供给,这种模式诞生了纯电动汽车独有的一个现象,那就是“里程焦虑”。虽说目前绝大部分纯电动汽车都有了500公里以上的续航里程,但是充电速度一直是个难以突破的技术瓶颈。目前纯电动汽车充电方式有快充和慢充两种模式,如果采用慢充模式进行充电,基于选用11 kW的车载充电器,也至少需要6~8小时才能充满电量。而即便是特斯拉的超级快充站,将一辆长续航版Model 3由10%电量充至90%也至少需要35分钟的时间。相比传统燃油车10分钟不到的加油时间,时间成本的增加带来了出行效率的降低。其次是充电桩分布密度的问题,多数充电桩都是集中在一二线城市,分布在三四线城市的占比较少,对于这些地区的消费者来说,充电基础设施的不完善也导致了“里程焦虑”的存在。所以在现有外部技术条件无法突破的情况下,在现有纯电动车型规划下尽可能地提升大电池电量是首先要解决的问题。

基于传统燃油汽车平台进行改制的纯电车型,由于其和传统燃油车共平台开发,动力电池布置受到原有底盘及车身结构的影响,布置效率低,不能满足电池大容量要求。而在全新研发的纯电动车型专用架构中,为同时保证上车体乘员舱空间及下车体的整车通过性,动力电池本体 Z向高度需求进一步缩减,但市场却需求更高的续航里程,因此需要高效地布置动力电池,增加动力电池在地板下的面积占比,为纯电动车型定制“专属”的动力电池布置策略。深入分析市场上的纯电车型,对比动力电池在地板下的占比,传统油改电车型电池宽度方向的利用效率只有 61%,而基于全新纯电架构开发的车型其电池宽度效率能达到 82%。通过分析其电池布置和安装方式,如图 4所示,制定电池布置策略如下:

图4 动力电池侧向布局

(1)采用窄边框的设计思路,减小电池到门槛的间距,把动力电池直接安装到门槛梁上,释放了影响电池宽度的边界,取消了地板下方的横梁和纵梁并系统规划电池侧面的布置,结构及空间;

(2)确定有无中央通道情况下,高压线,管路等布置策略;

(3)根据整车宽度及人体布置,优化门槛饰板,线束等布置及人机,增大门槛截面宽度;

(4)确定前排乘员硬点及座椅骨架选型,增加座椅安装横梁高度;

(5)优化门槛内的吸能结构,横梁及电池框架,满足安全要求(侧碰和侧柱碰)及零件布置要求。

通过上述策略,能够在门槛宽度相同的情况下,增加动力电池的Y向宽度30%。

针对电池前端的零件布置,优选转向机前置的布局并结合高压线走向,无线充电,安全碰撞空间等要求 ,完成电池前端的边界定义。而在电池后端,考虑到刀锋臂四连杆以及扭梁会限制电池Y向宽度,铝制H-Arm下摆臂会增加零件成本,优选五连杆后悬,并降低副车架前横梁高度(图 5)使得其与电机Z向错开,进一步增加电池X向带宽。

图5 后副车架前横梁下移

通过上述方法能够拓展动力电池的Y向宽度及X向长度尺寸,进一步增大了动力电池的面积以提升电量。

2.3 负载单元布局规划

与传统燃油车型相比,纯电动车型虽然没有排气及燃油系统,但是多了一套高压电器系统。通过前期合理地规划各单元在整车中的布局能够缩短高压线长度,降低高压线成本并减轻EMC的影响,有效提升整车布置效率。如图6所示,为典型的纯电动四驱车型的高压电器系统连接原理,其主要特征是前电机、后电机、电压缩机、高压PTC等高压电器件均通过PDU(高压配电器)与大电池相连,此种布局策略的优点是能够减少大电池内部的接口高压接口数量,提升大电池能量密度并降低成本。

图6 高压系统连接原理

随着近年来各传统车企及新势力造车对于全新纯电汽车架构的研发越来越广泛,纯电汽车的造型趋势向着短前悬、长轴距、低车高、倾斜A柱等方向发展,前舱与乘员舱的空间配比发生了变化。而随着整车研发重心正慢慢由机械化向电子化转变,各系统控制器也从分布式向集中式革新,自动驾驶以及人机交互等新技术需要整车提供更多的传感器以及更高的计算力,乘员舱需要为这些电器模块腾出空间,即前舱要为乘员舱做出贡献。本着上述目标,制定策略如下:

(1)提高各系统零件集成度:快慢充口一体化集成;ESS集成PDU;OBC与DC-DC集成;

(2)优化各体系连接策略:充电口靠近OBC布置,即OBC布置在前舱,充电口布置在翼子板;OBC布置在后舱,充电口布置在后侧围;应用高压分线器以减少高压线束及 PDU接口数量;应用In-line以减少PDU数量并改善安装环境。

通过上述策略,能够形成更紧凑的前舱布局,并能够降低整车成本。

3 结论

我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。目前国家已经出台多种政策,扶持和引导电动汽车产业的快速发展。从各大传统车企纷纷加快步伐推出纯电车型这一点来看,纯电车型会是未来汽车行业发展的大趋势,其机遇与挑战并存。在大好形势下,我们一定要把握机遇、再接再厉,在前期研发阶段通过创新的布置手段,开创电动汽车产业发展的新局面,在国际汽车产业转型过程中形成“弯道超车”,实现我国电动汽车产业由大变强和自主发展。