儿童患者中分离的流感嗜血杆菌的分布及耐药性分析

2021-07-21吕志勇宋文琪甄景慧

吕志勇,董 方,宋文琪,甄景慧,周 为,杨 溪

流感嗜血杆菌为革兰阴性短小杆菌,能寄居并侵犯人体上呼吸道黏膜,是儿童社区获得性肺炎的主要致病菌。该菌主要引起儿童呼吸系统疾病,如支气管炎、扁桃体炎、肺炎等,也可引起关节炎、菌血症和脑膜炎等侵袭性疾病,严重影响患儿的健康[1]。研究表明,5岁以下急性上呼吸道感染的患儿鼻咽部流感嗜血杆菌携带率高达26.3%[2]。近年来随着抗菌药物的广泛使用,流感嗜血杆菌的耐药率也在逐年上升,给临床治疗带来了挑战。了解流感嗜血杆菌临床分布特点及其耐药情况,对于临床合理选用抗菌药物,提高治疗效果具有重要的意义。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 细菌来源 收集2015年1月1日—2019年12月31日首都医科大学附属北京儿童医院门急诊和住院患儿分离流感嗜血杆菌菌株,剔除同一患者、同一部位重复分离菌株,共收集3 026株流感嗜血杆菌。

从无菌部位分离到的流感嗜血杆菌的感染为侵袭性流感嗜血杆菌感染;从非无菌部位分离到的流感嗜血杆菌的感染为非侵袭性流感嗜血杆菌感染。

1.1.2 试剂与仪器 巧克力平板购自郑州安图生物工程有限公司,HTM药敏平板为实验室自制(琼脂培养基HTM和营养补充剂SRO158E);抗菌药物纸片、Ⅴ+Ⅹ因子纸片、Ⅹ因子纸片、Ⅴ因子纸片头孢硝噻吩试剂、HTM干粉以及SRO158E均购自英国OXOID公司。VITEK质谱仪及BACTEX FX血培养仪分别为法国梅里埃和美国BD公司产品。

1.1.3 质控菌株 药敏试验质控菌株为流感嗜血杆菌ATCC 49247,流感嗜血杆菌质谱鉴定质控菌株为大肠埃希菌ATCC 8739。

1.2 方法

1.2.1 菌株分离培养 按照《全国临床检验操作规程》[3]分离培养技术进行操作,将痰液、呼吸道分泌物、阴道分泌物等临床标本接种于巧克力平板,37℃、5%CO2孵育18~24 h。血液注入血培养瓶,放入BD BACTEC FX血培养仪培养,如报警阳性再转种巧克力平板,37℃、5%CO2孵育18~24 h。

1.2.2 菌种鉴定及药敏试验 严格按照《全国临床检验操作规程》中嗜血杆菌属鉴定要点[3],根据典型菌落形态做“卫星现象”试验,采用Ⅴ+Ⅹ、Ⅹ、Ⅴ因子生长需求试验辅助鉴定进行初筛,对初筛阳性菌株采用VITEK质谱仪进行确认。使用纸片扩散法(K-B)进行药物敏感试验,按照2019年CLSI M100标准对药敏结果进行判读[4]。

1.2.3 β内酰胺酶测定 采用头孢硝噻吩纸片法进行定性检测,出现红色为阳性,即产β内酰胺酶;1 h后无颜色改变为阴性,即细菌不产β内酰胺酶。

1.2.4 统计方法 采用WHONET 5.6软件进行数据处理和统计分析。

2 结果

2.1 菌株分布

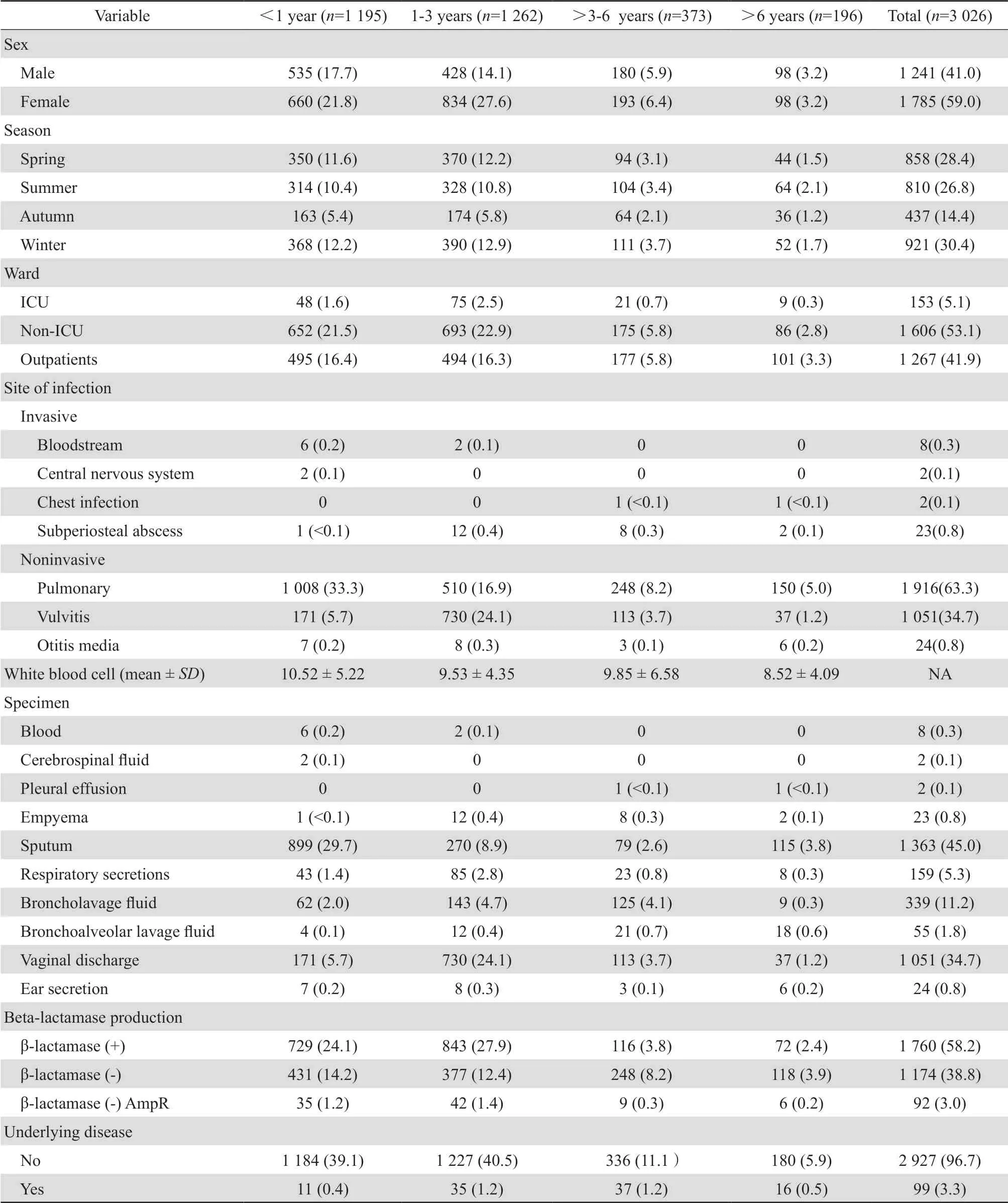

2.1.1 患儿的基线情况 2015—2019年共分离3 026株非重复流感嗜血杆菌,其中1 241株(41.0%)分离自男性患儿,1 785株(59.0%)分离自女性患儿。分离自婴儿期(0~1岁)患儿1 195株(39.5%),幼儿期(>1~3岁)1 262株(41.7%),学龄前期(>3~6岁)372株(12.3%),学龄期(>6岁)197株(6.5%)。见表1。

2.1.2 门急诊和住院患儿分离的菌株 流感嗜血杆菌源自门急诊1 267株(41.9%);分离自住院患儿1 759株(58.1%),其中ICU患儿分离153株,非ICU患儿分离1 606株。见表1。

2.1.3 标本来源 标本主要来自痰液(1 363株,45.0%)、阴道分泌物(1 051株,34.7%)、支气管灌洗液(339株,11.2%)、呼吸道分泌物(159株,5.3%)、支气管肺泡灌洗液(55株,1.8%)、耳分泌物(24株,0.8%)、脓液(23株,0.8%)、血液(8株,0.3%),胸腔积液和脑脊液标本各2株。见表1。

2.1.4 季节分布 以冬季和春季多,秋季最少。其中春季(3月份~5月份)858株(28.4%)、夏季(6月份~8月份)810株(26.8%)、秋季(9月份~11月份)437株(14.4%)、冬季(12月份~次年2月份)921株(30.4%)。见表1。

表1 3 026例患儿相关临床资料Table 1 Clinical data of 3 026 children

2.2 药物敏感性分析

2.2.1 β内酰胺酶检测结果 3 026株流感嗜血杆菌中,β内酰胺酶阳性菌株为1 760株,检出率 为58.2%(1 760/3 026),2015—2019年 每 年的检出阳性率依次为50.0%(267/534)、52.5%(318/606)、58.8%(381/648)、60.3%(425/705)和69.2%(369/533)。β内酰胺酶阴性氨苄西林耐药(β-lactamase negative and ampicillin-resistant,BLNAR)菌株为92株,检出率为3.0%,BLNAR菌株均分离自痰标本。每年的检出率依次为3.4%(18/534)、3.1%(19/606)、3.2%(21/648)、3.1%(22/705)和2.3%(12/533)。

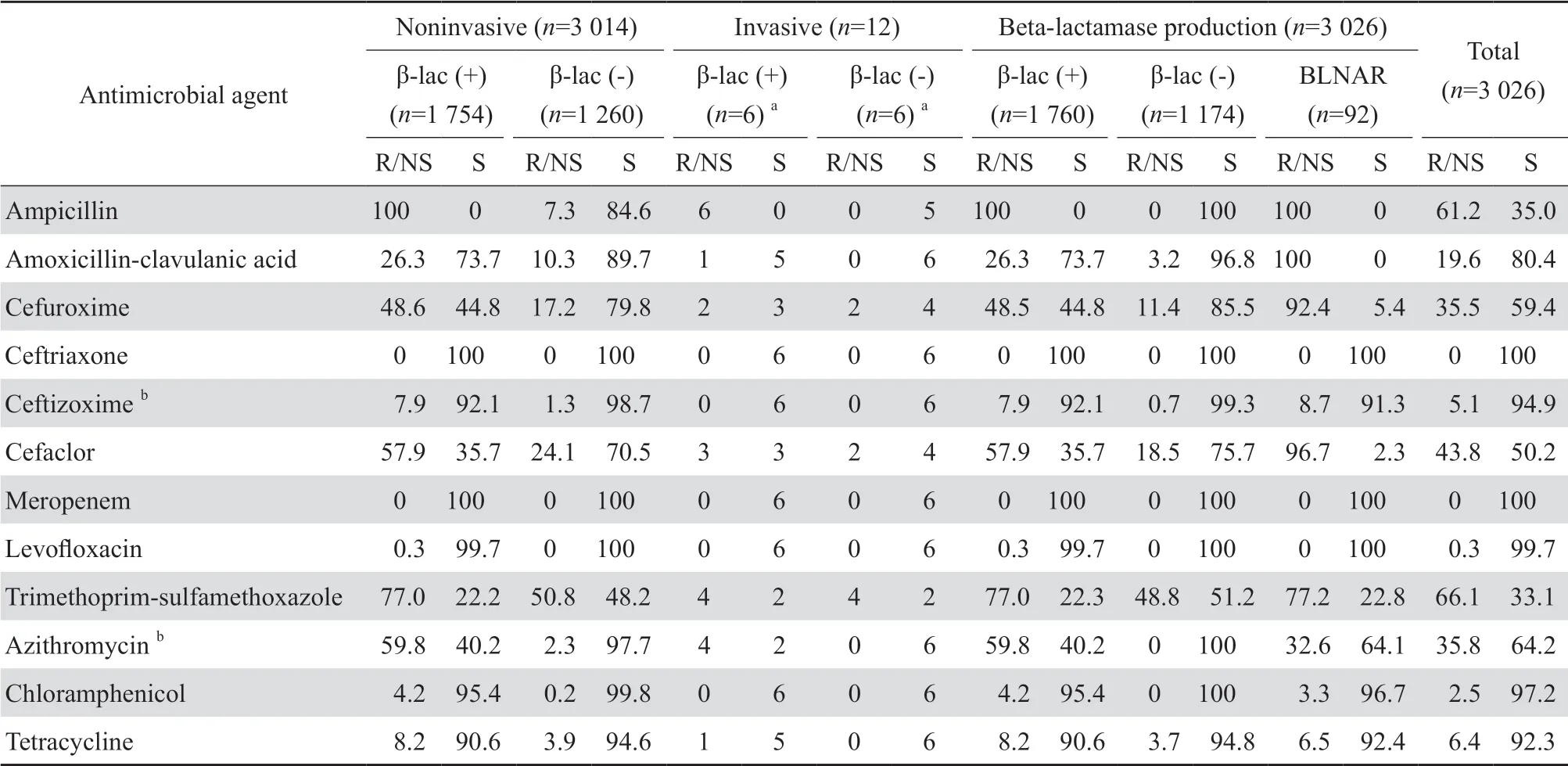

2.2.2 药敏试验结果 分离菌株对抗菌药物的耐药情况见表2。未检出对头孢曲松、美罗培南不敏感菌株。侵袭性菌株与非侵袭性菌株对抗菌药物的耐药率或不敏感率差异不明显。在非侵袭性流感嗜血杆菌中产β内酰胺酶菌株对头孢克洛、甲氧苄啶-磺胺甲唑和氨苄西林的耐药率>57.0%,对阿莫西林-克拉维酸的耐药率为26.3%,对头孢唑肟和阿奇霉素的不敏感率分别为7.9%和59.8%,均显著高于不产β内酰胺酶菌株(P<0.05)。

表2 儿童分离3 026株流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率Table 2 Susceptibility of 3 026 strains of H. influenzae isolated from children to antimicrobial agents(%)

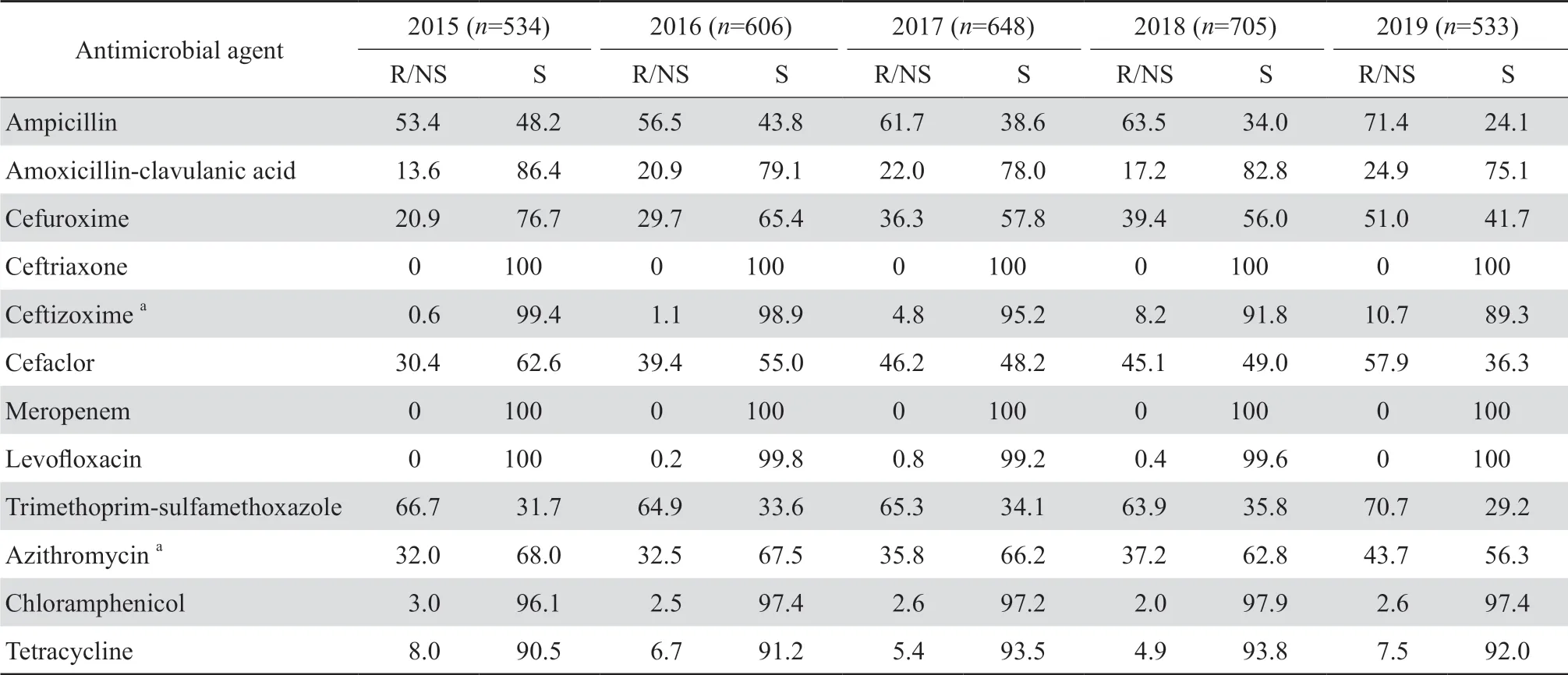

2.2.3 历年药敏试验结果 2015—2019年分离的流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药情况见表3。各年份分离菌株对氨苄西林和头孢呋辛的耐药率、对头孢唑肟和阿奇霉素的不敏感率呈逐年上升的趋势。对头孢克洛和阿莫西林-克拉维酸的耐药率也呈逐年上升的趋势,除2017年分离菌株对头孢克洛的耐药率和2018年分离菌株对阿莫西林-克拉维酸的耐药率外,各年份分离流感嗜血杆菌对氯霉素、四环素和甲氧苄啶-磺胺甲唑的耐药率变化不大。

表3 2015—2019年分离流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率Table 3 Susceptibility of H. influenzae isolates to antimicrobial agents by year from 2015 to 2019(%)

3 讨论

流感嗜血杆菌定植于鼻咽部,是引起呼吸道感染的主要病原菌之一,也可引起脑膜炎、败血症等侵袭性疾病,严重威胁儿童健康[5]。研究表明,流感嗜血杆菌可通过黏附侵入呼吸道上皮细胞,从而长期定植于呼吸道[6]。本研究中流感嗜血杆菌主要分离自呼吸道标本,占总分离株的63.3%,远低于之前的文献报道[7],其中痰标本最多,其次为支气管灌洗液标本。呼吸道标本分离株占比下降是因阴道分泌物标本分离株的增多所致,本研究中阴道分泌物标本分离株占34.7%,高于陈珊珊等[8]的报道。有研究表明,外阴阴道炎在青春期前是最常见的小儿妇科疾病,国内的发病率高达40%~81.4%,其中流感嗜血杆菌占阴道炎分离菌株的第二位,仅次于大肠埃希菌。我院儿童阴道分泌物中分离的致病菌中流感嗜血杆菌居第一位,与国内文献报道有差别[9]。流感嗜血杆菌可通过污染的手传播到儿童阴道中,国外文献报道流感嗜血杆菌的生物型Ⅳ型和Ⅶ型是引起青春期前女孩外阴阴道炎的常见型别,该型别菌株毒力较强,因此应引导儿童养成良好的卫生习惯。

本组资料显示男性患儿中检出的流感嗜血杆菌的比例明显高于女性患儿,推测可能与男性患儿更易受该菌感染有关,与国内文献报道一致[8,10]。从流感嗜血杆菌感染患儿的年龄结构中,发现婴儿期和幼儿期患儿占81.2%,明显高于学龄前期和学龄期儿童,即主要的感染人群为婴幼儿,与婴幼儿鼻黏膜柔软易受感染、肺弹力发育差、免疫系统尚未发育健全等因素有关。因此流感疫苗的接种对婴幼儿流感嗜血杆菌的感染具有至关重要的预防作用。本研究显示我院冬季和春季检出的流感嗜血杆菌占全年的58.8%,引起的相关感染好发于冬春季,与文献报道一致[11]。

氨苄西林是用来治疗流感嗜血杆菌引起的各类感染性疾病的首选药物,但近年来随着抗菌药物的广泛使用,流感嗜血杆菌对氨苄西林的耐药率逐渐上升。氨苄西林耐药的流感嗜血杆菌于1972年首次从脑膜炎患者体内分离出,随后越来越多的氨苄西林耐药株被检测到,耐药形势不容乐观[12]。本组研究资料显示我院流感嗜血杆菌对氨苄西林的耐药率为61.6%,耐药率由2015年的53.1%逐步上升到2019年的71.4%,明显高于国内报道的42.4%[13]。流感嗜血杆菌对氨苄西林的耐药机制分为两种:一是产生β内酰胺酶,分为TEM-1和ROB-1两种类型[14],常见的是TEM-1型,ROB-1型检出率低[15]。本研究的3 026株流感嗜血杆菌中共检出1 760株β内酰胺酶阳性菌株,阳性率为58.2%,高于金瑛等[16]报道的44.7%,与2019年CHINET监测数据相近[17]。且在2015—2019年β内酰胺酶阳性率呈逐年上升的趋势。本研究中氨苄西林耐药率与β内酰胺酶阳性率相近,提示我院流感嗜血杆菌对氨苄西林的耐药机制主要为β内酰胺酶对抗菌药物的水解。文献报道,流感嗜血杆菌细胞壁上青霉素结合蛋白3(PBP3)的ftsI基因氨基酸位点构象发生改变,可导致细菌与β内酰胺类抗菌药物的亲和力下降[18]。另一种机制导致的氨苄西林耐药称为BLNAR菌株。本研究中共检出92株BLNAR菌株,检出率为3.0%,且每年的检出率相对稳定。BLNAR菌株在加拿大的检出率较低,但是在日本和韩国的流行率很高[19]。国外有研究表明BLNAR菌株易成为多重耐药菌[20],因此应对其给予重视,对其耐药机制应进行深入研究。经统计学分析,β内酰胺酶阳性菌株对阿莫西林-克拉维酸、头孢呋辛、头孢克肟、甲氧苄啶-磺胺甲唑、氯霉素、四环素的耐药率以及对阿奇霉素和头孢唑肟的非敏感率显著高于β内酰胺酶阴性菌株。本研究分离的流感嗜血杆菌对阿莫西林-克拉维酸的耐药率由2015年的13.6%逐步升高到2019年的24.9%,作为常用的口服药物,阿莫西林-克拉维酸仍可作为临床经验用药,但逐年上升的耐药率仍需引起重视。

综上所述,目前流感嗜血杆菌产β内酰胺酶的比例极高,氨苄西林已不能作为临床一线用药,对其他β内酰胺类抗菌药物的耐药率和阿奇霉素的不敏感率呈逐年上升的趋势,因此对流感嗜血杆菌的耐药性进行监测,指导临床合理使用抗菌药物从而减缓耐药菌株的出现具有重要意义。