儿童嗜麦芽窄食单胞菌临床分离株耐药性多中心研究

2021-07-21邓慧玲张玉凤蔡慧君王传清许红梅景春梅林爱伟陈英虎黄卫春肖芳菲陈益平温正旺杨锦红邓继岿0君0黄园园冀旭峰郝建华2张聪慧2

邓慧玲,张玉凤,蔡慧君,俞 蕙,王传清,许红梅,景春梅,林爱伟,李 娜,陈英虎,陈 静,曹 清,黄卫春,张 婷,肖芳菲,陈益平,温正旺,杨锦红,邓继岿0,施 君0,黄园园,冀旭峰,郝建华2,张聪慧2

嗜麦芽窄食单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)是临床上较常见的条件致病菌,广泛存在于土壤、动物体内和人类皮肤、痰液及粪便中,也可存在于医院环境中。随着广谱抗菌药物和免疫抑制剂的广泛应用及侵袭性操作的增多,其分离率在非发酵菌属中呈上升趋势,已成为医院获得性感染的重要病原菌之一。因该菌对多种抗菌药物固有耐药,给临床治疗带来很大困难。为进一步了解儿童嗜麦芽窄食单胞菌感染和耐药现状,由全国11家三级甲等医院组成的细菌耐药监测组(infectious disease surveillance of paediatrics,ISPED)各成员单位分离的嗜麦芽窄食单胞菌菌株对抗菌药物药敏试验结果及患儿临床特点进行回顾性分析,为临床合理使用抗菌药物提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

收集 ISPED 协作组11家医院(复旦大学附属儿科医院、重庆医科大学附属儿童医院、浙江大学医学院附属儿童医院、上海市儿童医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、浙江省温州医科大学附属育英儿童医院、深圳市儿童医院、山东省济南市儿童医院、陕西省西安市儿童医院、河南省开封市儿童医院、吉林大学第一医院)2019年1月1日—12月31日临床分离的嗜麦芽窄食单胞菌,包括痰液、尿液、血液、腹水、肺泡灌洗液、分泌物、脓液、引流液等。剔除同一患者中分离到的重复菌株。选择患者首次分离菌株进行统计。同时对249例嗜麦芽窄食单胞菌感染患儿住院资料进行回顾性分析,收集患儿临床信息,主要包括年龄、性别、基础疾病、医疗侵入置管情况、近三个月抗菌药物使用情况、近三个月内住院情况、治疗及预后等。本研究相关资料已匿名化处理并得到西安市儿童医院伦理委员会的批准(2019-IRB-102)。

1.2 药敏试验

标本均按照《全国临床检验操作规程》[1]的操作要求进行细菌分离、培养和鉴定。采用全自动快速生物质谱检测系统、全自动微生物鉴定分析仪进行菌种鉴定。药敏标准参考2017年的美国临床和实验室标准化协会(CLSI)-M100文件。

1.3 结果判读和数据分析

按照CLSI 2017 年版标准及《中国嗜麦芽窄食单胞菌感染诊治和防控专家共识》[2]进行药敏试验和结果判读,即头孢哌酮-舒巴坦参考CLSI文件中对铜绿假单胞菌的判断标准,哌拉西林-他唑巴坦参考CLSI对铜绿假单胞菌(2010年 CLSI M100-S20)的标准。

1.4 统计学处理

数据统计分析采用WHONET 5.6软件。

2 结果

2.1 病例及菌株来源

1 453例嗜麦芽窄食单胞菌感染患儿来自重庆医科大学附属儿童医院184例,深圳市儿童医院38 例,复旦大学附属儿科医院191例,浙江大学医学院附属儿童医院88 例,上海市儿童医院82 例,浙江省温州医科大学附属育英儿童医院44例,陕西省西安市儿童医院563例,山东省济南市儿童医院142例,上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心86例,河南省开封市儿童医院13例,吉林大学第一医院22例。标本主要分离于痰液、血液和肺泡灌洗液,其中痰液的分离率最高,705 株(48.5%),血液 365 株(25.1%),肺泡灌洗液 86 株(5.9%)。

2.2 药物敏感性试验

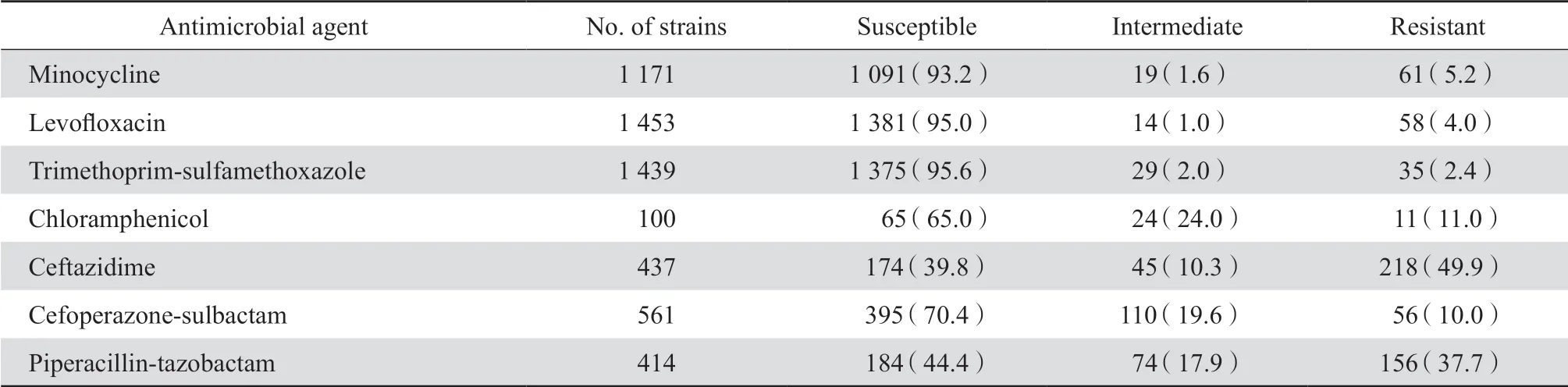

1 453株嗜麦芽窄食单胞菌对抗菌药物敏感性结果显示,嗜麦芽窄食单胞菌对甲氧苄啶-磺胺甲唑的总敏感率为95.6%,对米诺环素的总敏感率为93.2%,对左氧氟沙星的总敏感率95.0%,对头孢哌酮-舒巴坦的总敏感率为70.4%,对哌拉西林-他唑巴坦的总敏感率为44.4%,见表1。

表1 嗜麦芽窄食单胞菌药物敏感性试验结果Table 1 Antimicrobial susceptibility test results of Stenotrophomonas maltophilia

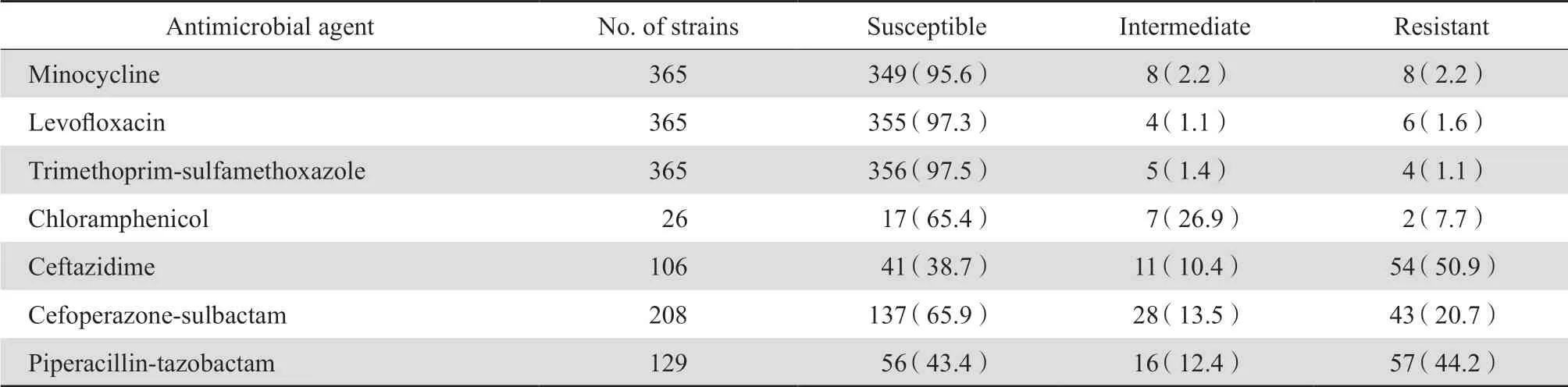

365株来源于血液标本的嗜麦芽窄食单胞菌对甲氧苄啶-磺胺甲唑的总敏感率为97.5%,对米诺环素的总敏感率为95.6%,对左氧氟沙星的总敏感率97.3%,对头孢哌酮-舒巴坦的总敏感率为65.9%,对哌拉西林-他唑巴坦的总敏感率为43.4%,见表2。

表2 血标本来源嗜麦芽窄食单胞菌药物敏感性试验结果Table 2 Antimicrobial susceptibility test results of the Stenotrophomonas maltophilia strains isolated from blood samples

2.3 249例患儿的临床资料

根据2013年《中国嗜麦芽窄食单胞菌感染诊治和防控专家共识》[2]感染微生物诊断要求,所有患儿的痰标本均经镜检筛选为合格痰标本(鳞状上皮细胞<10 个/LP,多核白细胞>25 个/LP),尿液、血液等体液标本均按临床操作规程严格采集,分离培养得嗜麦芽窄食单胞菌,同时患者有临床感染症状或加重的,考虑诊断为该菌感染。无临床感染症状的,视为定植菌或污染菌。经排除合并其他细菌感染、定植菌和污染菌后,共收集来自全国9家医院249例嗜麦芽窄食单胞菌感染病例的详细临床资料。249株嗜麦芽窄食单胞菌分离标本中,痰标本占70.7%,血和肺泡灌洗液各占12.0%和8.8%。

2.3.1 一般资料 249例患儿中,男137例,女112例;年龄3 d~15岁,中位年龄为8月龄。其中<6月龄108例(43.4%),6 月龄~<2岁67例(26.9%),2~<5岁18例(7.2%),≥5岁56例(22.5%)。

2.3.2 疾病分布 嗜麦芽窄食单胞菌感染以肺炎最常见(152例),其余依次为脓毒血症(56 例)、尿路感染(9例)、皮肤软组织感染(8例)、深部组织脓肿 (5例)、化脓性脑膜炎(5例)、腹膜炎(5例)等。

2.3.3 基础疾病 249例患儿中,69.5%有基础疾病,包括营养不良及低蛋白血症56例,长期应用广谱抗菌药物25例,早产儿24例,先天性心脏病10例,慢性肺病(支气管扩张、肺囊性纤维化)10例,染色体异常9例,免疫缺陷病4例,尿路畸形3例,急性淋巴细胞白血病4例,淋巴瘤1例,再生障碍性贫血1例,盆腔肿瘤1例,4例胆道闭锁术后,短肠综合征2例(其中食管闭锁术后、肠坏死术后1例),脊柱性肌萎缩2例,脑瘫1例,脑积水1例,癫痫1例,肺动脉高压4例,肺发育异常2例,脑白质病1例,脑膜膨出术后1例,膀胱造瘘术后1例,慢性胰腺炎1例,新生儿溶血1例,长期应用激素或免疫抑制剂3例。

2.3.4 医疗侵入置管情况分析 249例患儿中77.1%有医疗置管情况,包括深静脉、 PICC、气管插管、胸/腹腔引流管、脑室引流管、导尿管、长期机械通气。

2.3.5 近三个月抗菌药物使用情况分析 249例患儿中72.3%近三个月内明确使用过抗菌药物,仅23.3%未使用过抗菌药物,4.4%抗菌药物使用情况不明。抗菌药物使用超过10 d的有43例(17.3%),未超过10 d的70例(28.1%),使用天数不明的136例(54.6%)。抗菌药物使用患儿中,其中25.0%单药使用,23.6%联合使用抗菌药物。

2.3.6 近三个月内院住院情况分析 近三个月未住院患儿110例(44.2%),住院患儿139例 (55.8%),其中入住PICU患儿20例,占8.0%。

2.3.7 本次住院过程中抗菌药物使用情况 249例患儿中,206例(82.7%)患儿使用了多种抗菌药物联合治疗。数据显示抗菌药物使用天数最长的为222 d,平均为39 d。

2.3.8 治疗及转归 249例患儿均使用抗菌药物治疗,治愈36例,治愈率14.5%,好转169例,好转率67.9%,死亡13例,占5.2%。

3 讨论

嗜麦芽窄食单胞菌是一种广泛存在于自然界和医院环境中的革兰阴性条件致病菌[3]。随着广谱抗菌药物和免疫抑制剂的广泛应用以及侵袭性操作的不断增多,该菌的分离率呈逐年上升趋势,已成为医院获得性感染的重要病原菌之一,该菌分离率占所有临床分离革兰阴性菌的第5~6位,位于临床分离非发酵菌的第3位[4]。嗜麦芽窄食单胞菌致病力弱,其感染常出现在免疫力低下、病情危重的患者,可引起免疫力低下患者肺部感染、血流感染、皮肤软组织感染、腹腔感染、颅内感染和尿路感染等。嗜麦芽窄食单胞菌通常对多种抗菌药物固有耐药,由于临床中抗菌药物、免疫抑制剂、糖皮质激素等的广泛应用,以及有创诊疗操作的开展,该菌的感染和耐药比例逐年增多,尤其是该菌对碳青霉烯类抗生素天然耐药[2]。有文献报道该菌引起的肺部感染、心内膜炎和血流感染的病死率在20%以上[5-6]。

本研究分离出的嗜麦芽窄食单胞菌共1 453 株,对米诺环素(93.2%)、甲氧苄啶-磺胺甲唑(95.6%)、左氧氟沙星(95.0%)敏感率均大于90%,和国内大多数地区一致[7-8],但仍低于部分地区报道的左氧氟沙星(96.3%)和甲氧苄啶-磺胺甲唑(98.8%)的敏感率[9],对头孢哌酮-舒巴坦的总敏感率为70.4%,对哌拉西林-他唑巴坦敏感性较低,敏感率<50%。嗜麦芽窄食单胞菌毒力不高,对抗菌药物呈现多重耐药,且因其含有β内酰胺酶,对许多β内酰胺类药物天然耐药[10],而且可产生氨基糖苷类修饰酶以及外排泵表达等机制对多种抗菌药物产生耐药[11-12],使其临床多重耐药菌株不断增多,给临床治疗带来很大的困难。

儿童嗜麦芽窄食单胞菌感染主要见于2岁以下婴幼儿,尤其是6月龄以下婴儿。临床表现多样,可引起肺炎、败血症、深部组织脓肿、骨髓炎、关节炎等[3],本研究通过对全国11家三级甲等医院儿童病例研究发现嗜麦芽窄食单胞菌感染以肺炎最常见,其次为脓毒血症、尿路感染、皮肤软组织感染、深部组织脓肿、化脓性脑膜炎等。既往研究显示,慢性呼吸道疾病、免疫功能低下、重度营养不良、低蛋白血症、肿瘤化疗、ICU入住时间长、气管插管或气管切开、留置中心静脉导管、长期接受广谱抗菌药物尤其是碳青霉烯类抗菌药物治疗是嗜麦芽窄食单胞菌感染的易感因素[2]。本研究显示69.5%嗜麦芽窄食单胞菌感染患儿有基础疾病,包括营养不良、低蛋白血症、早产、先天性心脏病、慢性肺病(支气管扩张、囊性肺纤维化)、染色体异常及免疫缺陷病。77.1%的患儿有医疗置管情况,包括深静脉、 PICC、气管插管、胸/腹腔引流管、脑室引流管、导尿管、长期机械通气。72.3%患儿近三个月内有明确使用过抗菌药物的情况。近三个月住院患儿占55.8%,其中入住PICU患儿占8.0%。提示有基础疾病、免疫力低下、各类侵袭性操作、长期住院尤其是入住ICU、接受免疫抑制剂及抗菌药物的使用均易感染嗜麦芽窄食单胞菌,是多重耐药菌感染的高危因素[2,13]。因此,临床工作中提高患者免疫力,增加营养摄入,缩短导管留置时间,合理使用药物,减少有创性操作,可有效控制嗜麦芽窄食单胞菌感染。

综上,我国11家三级甲等儿童医院2019年分离的1 453株嗜麦芽窄食单胞菌主要来源于痰液标本,对多种抗菌药物产生耐药,所以必须加强预防。对于有基础疾病,免疫力低下、各类侵袭性操作、长期住院尤其是入住ICU、接受免疫抑制剂及抗菌药物使用的患者,应引起医务人员重视。临床应严格遵守侵袭性操作的适应证,尽可能缩短机械通气的时间和住院时间,严格执行消毒隔离和无菌操作,强化医务人员手消毒的意识,对机械表面的细菌进行培养、查找病原体,减少机会性感染。一旦发现感染,应积极给予病原学检测和药敏试验,及时、正确、合理地选择抗菌药物,提高临床对该菌感染的控制率和有效率。一旦出现该类细菌感染应加强隔离,降低嗜麦芽窄食单胞菌对重症患者感染的发生风险,最终降低该菌感染的发生率和病死率。