低幅度构造特征及其对油气成藏的控制作用:以鄂尔多斯盆地彭阳地区延安组为例

2021-07-20郑登艳王震亮王联国

郑登艳,王震亮,王联国,黄 昊

(1.西北大学 大陆动力学国家重点实验室,陕西 西安 710069;2.西北大学 地质学系,陕西 西安 710069;3.中国石油长庆油田分公司 第十一采油厂,甘肃 庆阳 745000)

0 引 言

鄂尔多斯盆地是我国重要的含油气盆地,近年在勘探开发方面也取得了很大的进展,拥有巨大的勘探和开发潜力。低幅度构造是指构造幅度为0~50 m、隐蔽性强、闭合面积小的构造。前人大量研究表明,低幅度构造对鄂尔多斯盆地的油气聚集成藏有着巨大的贡献。低幅度构造高点有利于油气成藏,控制着盆地大中型油气田的形成,低幅度构造与大型沉积体系及其有利相带等的优势配置控制了盆地主要的油气分布,盆地内低幅度背斜、鼻状构造是最有利的成藏位置,对油气的聚集和成藏有重要的研究意义[1-4]。同样规模和幅度的低幅度构造,因处于区内不同的位置,与烃源岩、沉积砂体、运移通道和运移动力的配置关系不同,进而对油气的控制作用也会有所差异,因而低幅度构造对油气聚集成藏的控制成了近几年研究的热点和难点[5-7]。

鄂尔多斯盆地延安组油藏为隐蔽性油藏,油藏规模小,勘探难度大,主要以构造油藏和构造岩性油藏为主[8]。研究区位于鄂尔多斯盆地西南缘,内部构造特征简单,大面积发育一系列5~30 m低幅度的穹窿和背斜,但平面上油藏呈点状分布,体现出选择性成藏的特点,选择性成藏机理和低幅度构造对油气成藏控制作用的研究较少[3,9]。研究区远离长7烃源岩的生烃中心,油气由东向西和西南部经历了远距离的运移最终成藏,西部和南部有明显的孤点含油的特征。因而低幅度构造对成藏的控制作用可能受运移通道和运移机制的影响,而在不同区域体现出不同控制效果。因此明确研究区构造特征及其对油气聚集成藏的控制作用,能为勘探开发和下一步研究提供重要的指导作用。本文针对这一系列的问题,以彭阳地区延9层为例,对低幅度构造特征进行研究并分类,并对这些低幅度构造对油气成藏的关系进行初步讨论,明确低幅度构造对油气成藏的控制作用。

1 区域地质背景

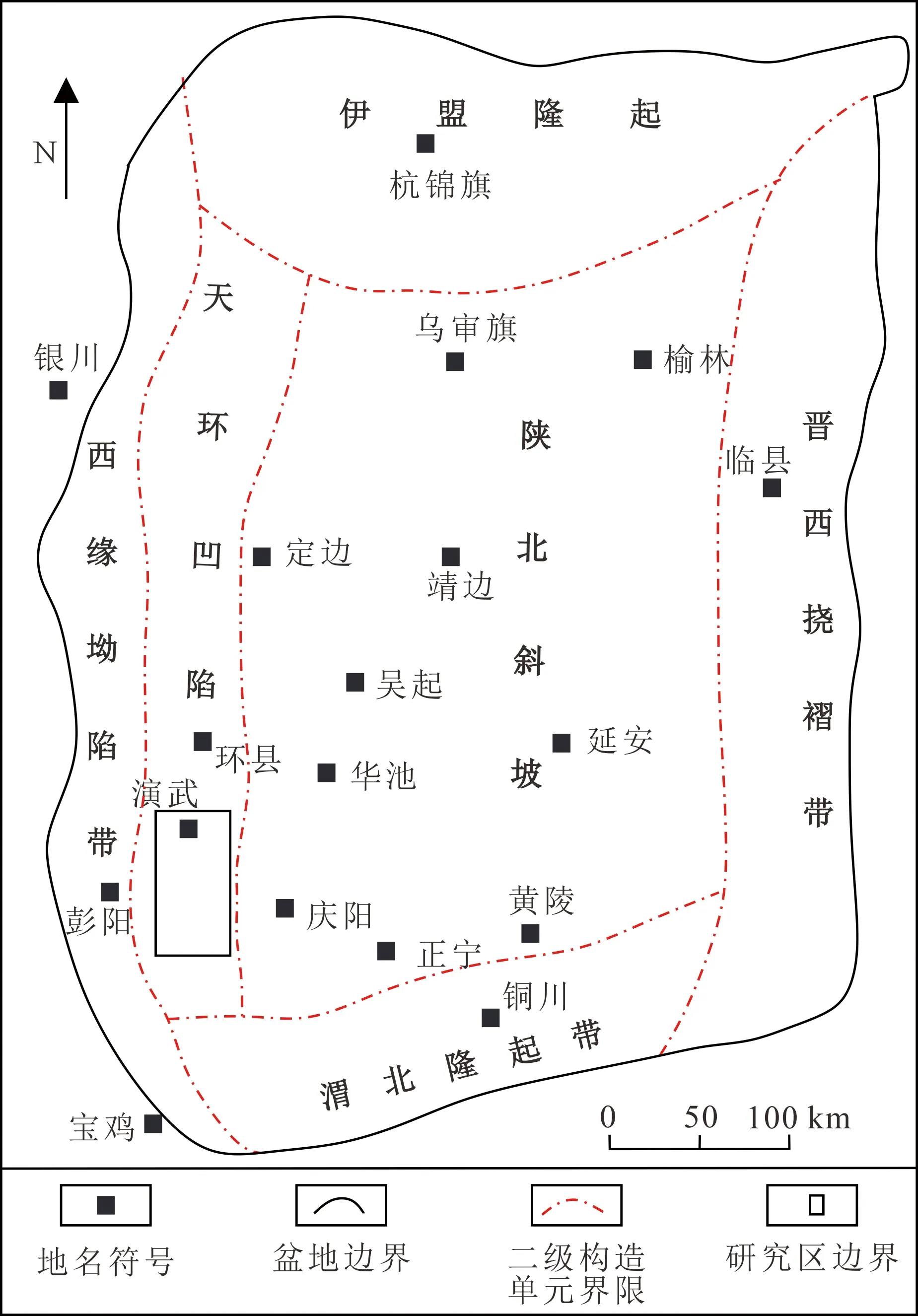

研究区位于鄂尔多斯盆地天环凹陷的西南部,靠近西缘逆冲带,面积约4 300 km2,建产以来陆续发现了演23、演24、演146、演33、演25、演34等侏罗系高产井,现今年产油突破10万吨,勘探开发潜力大(图1)。前人对延安组原油与盆地内烃源岩生物标志物参数的对比及区域烃源岩分析结果表明,彭阳地区延安组有效烃源岩主要为长7段炭质泥岩和油页岩,盆地长7烃源岩发育良好,是研究区有效的烃源岩[10-13]。研究区平面上远离长7烃源岩的生烃中心,纵向上延9层与长7烃源岩层距离较远,油气由生烃中心向西侧、西南侧运移至研究区后聚集成藏,主要的油藏类型为岩性油藏和构造油藏[14-16]。研究区北部因距离生烃中心较近而成藏范围大;研究区西部和南部因距离生烃中心较远,油气经历了远距离的侧向和垂向运移,因而为孤点式油藏。

图1 研究区位置图

研究区延安组地层自上而下发育延4+5、延6、延7、延8、延9、延10,一共6个油层组,油气藏数量由延9层—延6层递减。本文重点研究延9油层组,属西南物源控制下的辫状河三角洲平原沉积体系,主要发育分流河道、河漫沼泽、天然堤、分流间洼地沉积微相。储层岩性以岩屑长石砂岩为主,成分成熟度高,分选磨圆一般,成岩作用较为强烈,黏土矿物和石英次生加大胶结使孔喉变小,后期溶蚀作用又使孔隙增大,形成了连通性好的粒间孔和溶蚀孔,改善了储层物性,且储层非均质性强。延9层孔隙度平均值11.37%,渗透率160×10-3μm2,属于低孔—低渗储层,相对发育小孔喉。延9储层相比延8—延4+5层,储层孔渗较低、孔喉半径较小,且砂体厚度较小,油藏数目也减少。储层综合评价结果显示,研究区Ⅱ类储层广泛发育,Ⅰ类、Ⅲ类储层次之(图2)。

图2 彭阳地区延9层沉积岩性综合柱状图(演116井)

2 低幅度构造特征

2.1 研究区构造格局

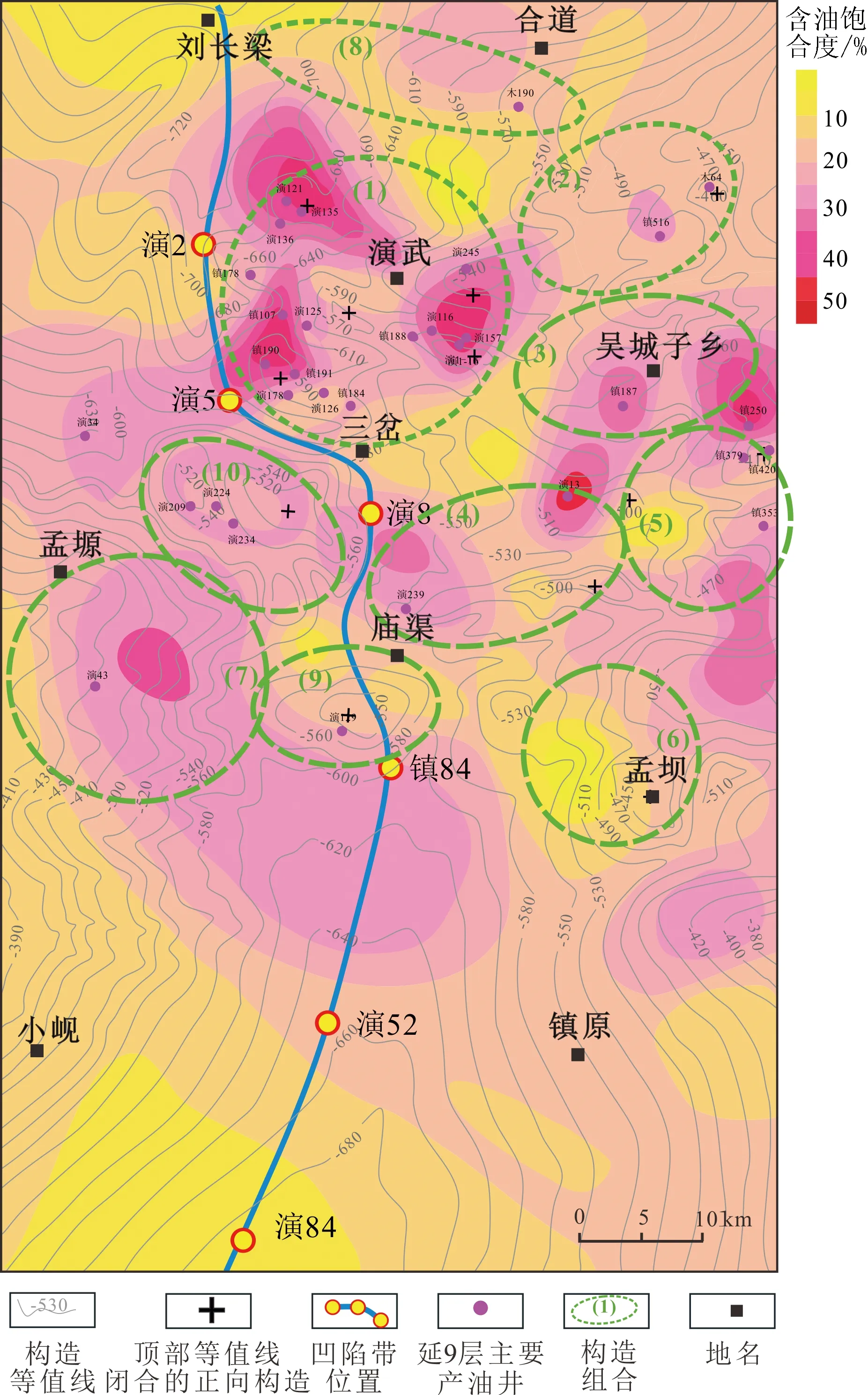

彭阳地区位于鄂尔多斯盆地的西南缘,处在天幻凹陷构造单元的南部,靠近西缘断裂带,内部构造较为简单,发育大量鼻隆构造。根据钻井和地层的分层信息,利用密井网、小间距插图法编制了研究区延9层的顶面构造图,能较好地反映研究区构造的基本面貌和发育特征(图3)。研究区在天环凹陷的构造背景下,表现为一东西高、南北低、中部凹的向斜构造,中部凹陷带位于演2-演5-演8-镇84-演52-演84井一带。凹陷带的东侧,构造东高西低,顶面海拔由-390 m下降至-760 m,构造高差370 m,坡降8.07 m/km,构造多正向凸起且密集分布,自北向南发育7条大型的构造鼻隆带,鼻隆带近乎平行且向东隆起,且鼻隆带的脊线多发生偏转、凹凸和分叉,构造组合规模较大,部分鼻隆带顶部构造线闭合形成穹隆构造。凹陷带西侧,构造西高东低,海拔由-410 m下降到-560 m,构造高差150 m,坡降5.73 m/km,发育3条向西侧抬升的鼻隆构造带和两个较大的背斜构造。与东部相比,鼻隆构造的数量相对较少,规模较小。整体而言,彭阳地区构造相对简单,发育大量鼻隆构造,少量背斜、穹隆构造,且构造幅度和规模变化较大。有利于油气聚集成藏的正向构造以鼻隆构造为主,不同构造部位油气井的产出差别较大。

图3 彭阳地区延9层构造图

2.2 低幅度构造及组合类型

有利于油气聚集的构造大多数是正向构造,少量的负向构造成藏也是由于油气成藏后发生的油气调整,因而本文中仅讨论鼻隆、背斜、穹隆等正向构造,对研究区的正向构造的隆起幅度和闭合面积进行统计,结果表明:彭阳地区构造以鼻隆构造为主,少量背斜和穹隆,可划分了25个主要的正向构造单元(图3),构造幅度在5~55 m之间,大部分在5~30 m之间,属典型的低幅度构造。仅少量幅度可达55 m,平均幅度为23 m,闭合面积在0.8~62 km2之间,平均14 km2。

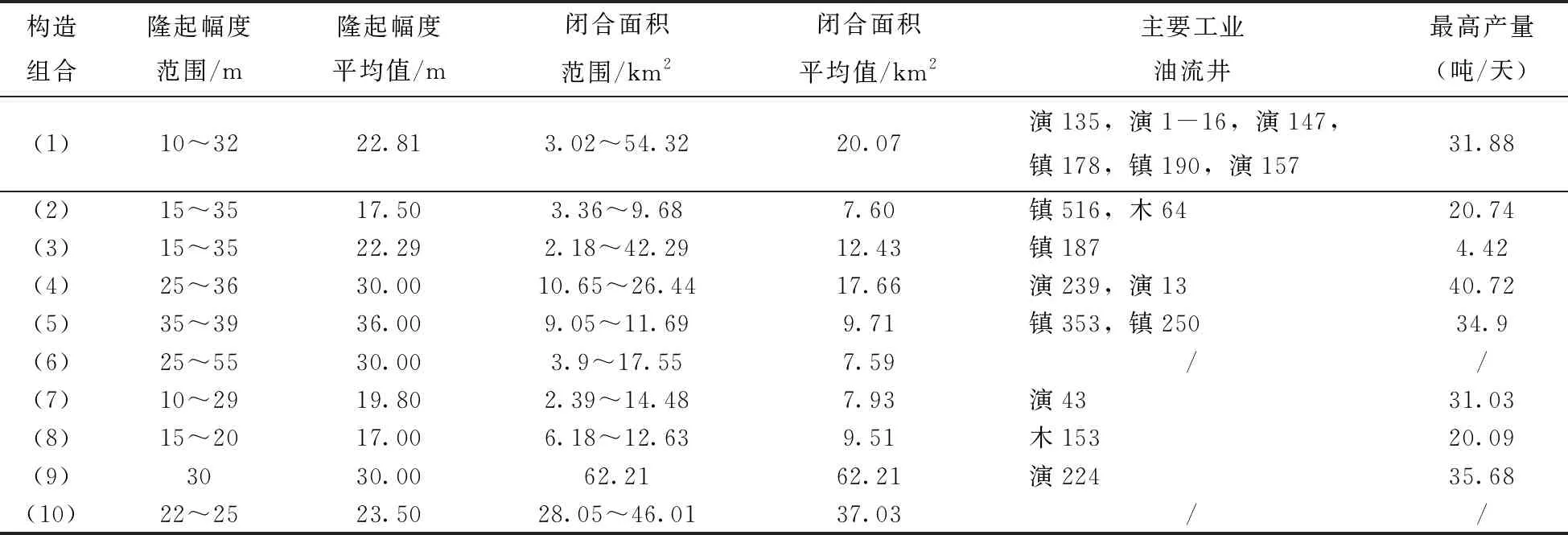

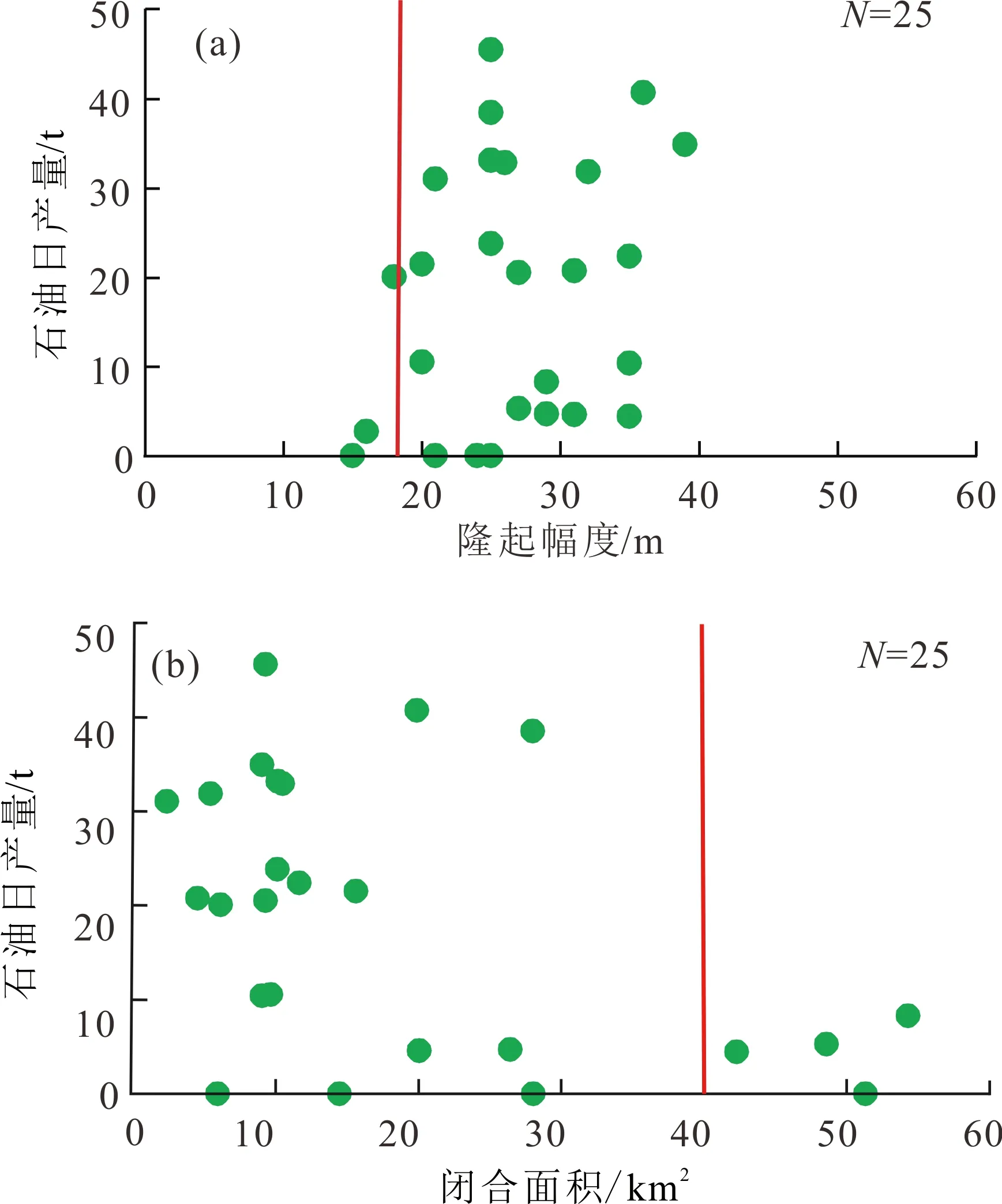

由于彭阳地区延9油藏在平面上油气分布散乱,规律不明,而低幅度构造在不同的区域也有不同的特征。本文通过对延9油层组构造的精细研究,结合油气的平面分布特征,并依据鼻隆带的隆起方向、凹隆组合的配置等将研究区构造划分为8个鼻隆构造组合和2个背斜构造组合,7个位于凹陷带东侧,3个位于凹陷带西侧。除构造组合(5)和(6)外,其余的8个组合均属于低幅度构造。各构造单元的平均幅度在17~45 m之间,由于构造的规模变化大,闭合面积幅度范围较广,平均值在7.59~32.21 km2之间(表1)。虽然各构造组合间的构造幅度和规模差异性较小,但各构造单元的工业油流井的数目和油产量相差较多,且油藏的产量和数目并不随幅度和闭合面积的增大而增大,如(1)、(2)、(4)、(5)构造组合工业油流井的数目和油产量均比其他组合高,而这4个组合间也有一定的差异性(图4)。

图4 彭阳地区演22井埋藏史图(据文献[15])

表1 彭阳地区延9层构造组合特征表

2.3 低幅度构造的形成与油气成藏时间

鄂尔多斯盆地经历了印支、燕山和喜山运动后,形成了现今复杂的沉积建造和独特的构造格局,彭阳地区位于鄂尔多斯盆地天环凹陷构造单元,靠近盆地西缘。目前研究认为,盆地西缘构造定型的时间基本是晚侏罗世,即在晚侏罗世燕山运动主幕期,盆地西缘的构造格局已基本确定[6,17-19]。燕山运动主幕期,NEE-SWW向强烈的挤压应力为低幅度构造的形成提供了强大的动力来源,地层发生褶皱并与逆断层伴生,形成断背斜、鼻隆等大量的低幅度构造,低幅度构造格局已初步形成,而后期的构造活动对早期形成的低幅度构造和圈闭又具有一定的改造作用。中生界长7烃源岩的排烃高峰期为早白垩世末期,在排烃高峰期及以后,构造活动强烈,构造必然会对成藏具有一定的影响作用。

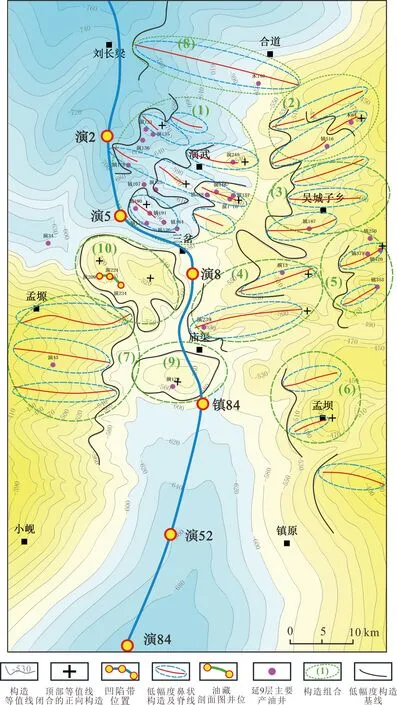

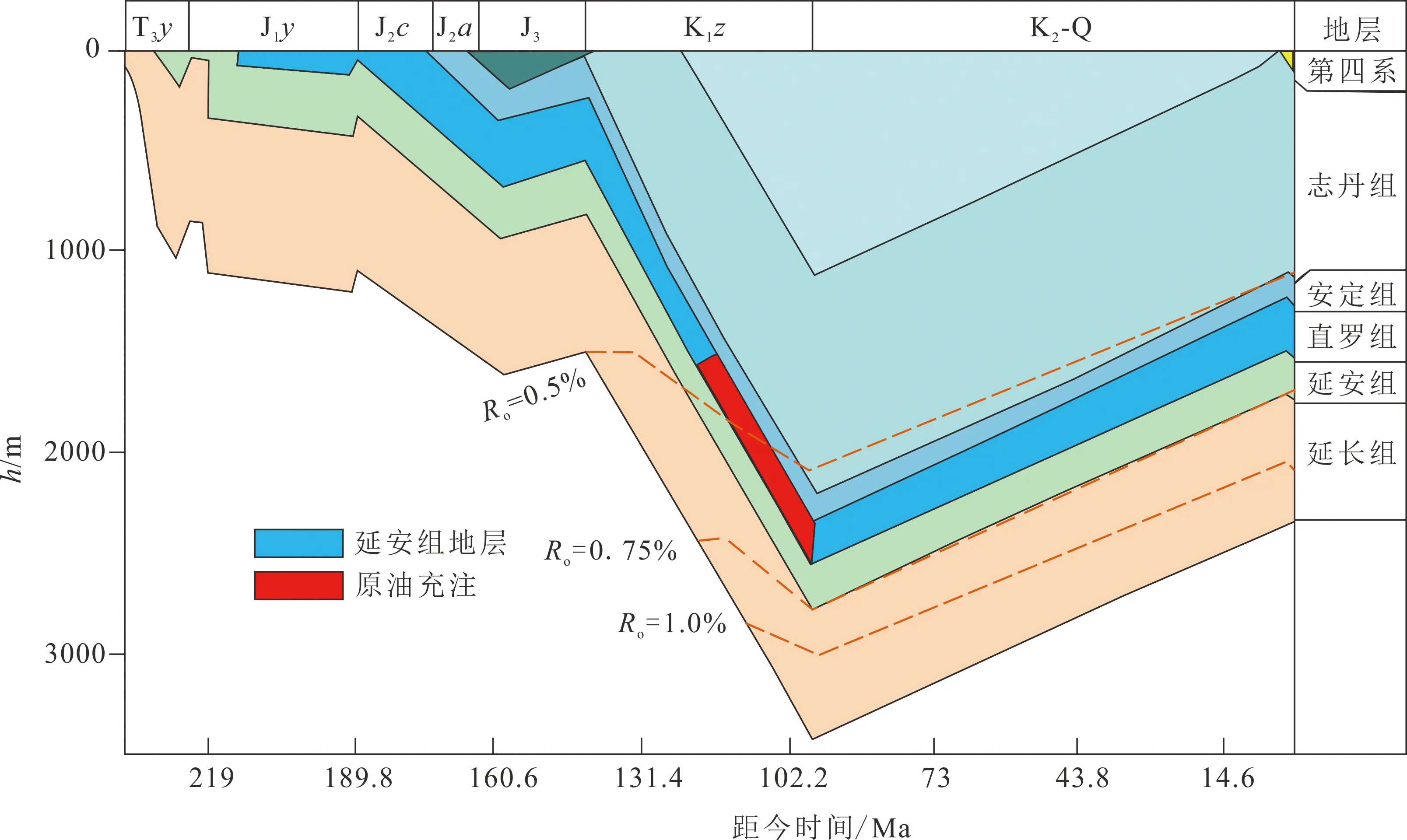

对区内延9层的砂岩样品进行薄片的荧光观察和流体包裹体进行研究,区内流体包裹体可分为产出于石英颗粒内愈合裂纹的包裹体组合Ⅰ、产出于石英加大边和方解石内的包裹体组合Ⅱ、产出于穿石英加大边裂纹中的包裹体组合Ⅲ三类,其分别对应了三次的油气充注。包裹体的均一温度测试结果显示,包裹体组合Ⅰ盐水包裹体均一温度为80~100 ℃,组合Ⅱ均一温度主体为100~110 ℃,包裹体组合Ⅲ均一温度主体为110~130 ℃,参照任战利等[20]测定的天环坳陷的古地温梯度(4.1 ℃/m)和地表温度(11.5 ℃),结合原油成熟度、地层埋藏史(图5)推测油气充注的时间。结果表明,研究区至少存在三期油气充注,且充注时间连续,推测充注时间为120~96 Ma,即早白垩世中晚期-晚期。彭阳地区构造格局和低幅度构造在晚侏罗世已初步形成,而油气的关键成藏期在早白垩末世。因此在成藏期前,低幅度构造已大面积发育,低幅度构造能对成藏起到明显且有效的控制作用。

图5 背斜构造油藏剖面图(演224井为例)

3 低幅度构造对油气富集和成藏的控制

3.1 油气藏类型

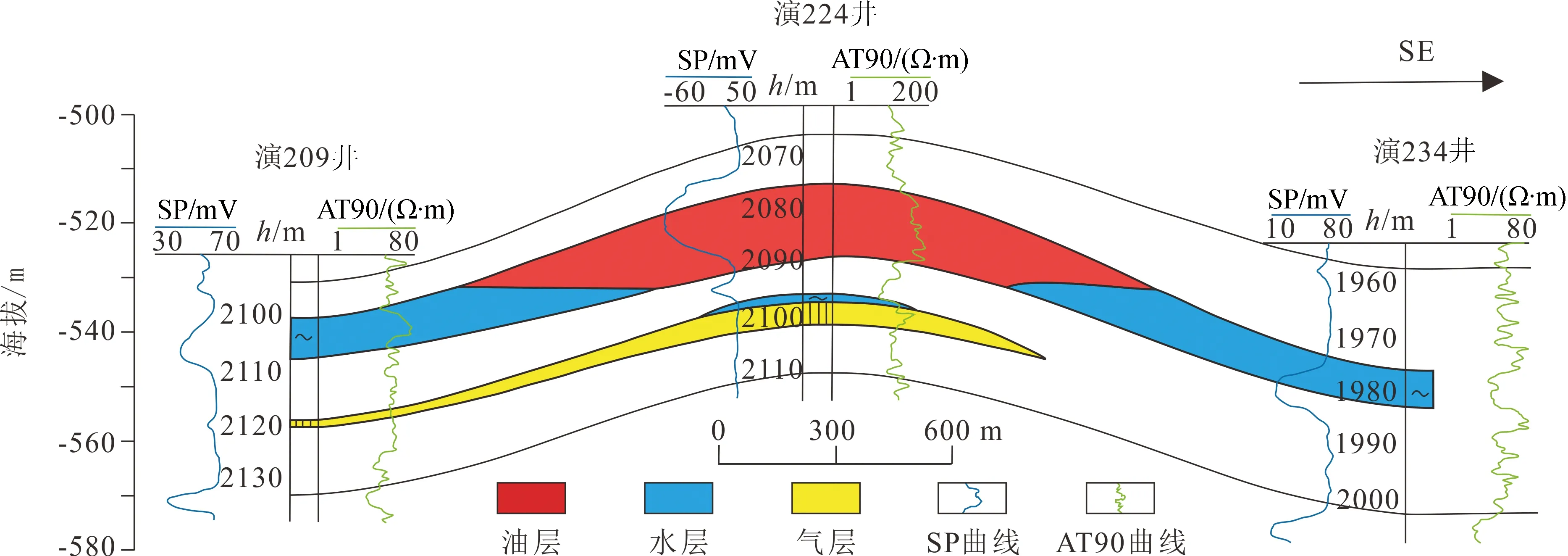

研究区延9层油藏呈点状分散分布,平面上具有东北部多,西南部少,北部大规模成藏、南部油藏呈孤点状分布的特征。油藏集中分布在(1)、(2)、(4)三个鼻隆构造组合和(9)、(10)两背斜构造处,从延9层-延6层油藏的数目依此减少。在古地貌、储层、烃源岩、成藏动力等因素的制约下,油气经过远距离的运移,有选择性地在鼻隆、背斜构造处聚集成藏。油藏有明显的油水界面,边底水活跃,以构造油藏和岩性-构造油藏为主。如演224井,油气运移至研究区后,沿高效输导格架运移至坡嘴位置,遇到良好的砂体在背斜构造圈闭中聚集成藏,形成背斜构造油气藏(图4)。

3.2 低幅度构造对油气富集的控制作用

3.2.1 低幅度构造与油水分异

正向构造能够捕捉通过断层和输导体向上运移的油气,对垂向及平面上的油、气、水分异产生重要影响,从而决定油气最终能否在构造高点处聚集。低幅度构造虽然隆起幅度低,闭合面积小,但仍能形成有效的油水分异,通常在低幅度构造的高部位,形成油气聚集区域;在鼻凹等低幅度构造的较低部位则为含水饱和度相对较高的富水区域[5]。研究区的产油井均发育在正向构造单元上,鼻凹构造和平缓地带仅见极少量的油气显示,为油气后期调整的结果。研究区内部的低幅度构造也发现了大量的油气圈闭,地层原油密度0.785 g/cm2,油水的密度差为0.215 g/cm2,这些特征都表明彭阳地区延9层的构造能够形成有效的油水分异,并为油气提供良好的圈闭作用。根据前人研究得知,研究区运移的主要动力是浮力,异常压力为次要作用,因而本文在浮力为主要动力的背景下研究低幅度构造对油气聚集的控制作用。

低幅度构造的两翼和顶端处地层倾角不同,鼻隆构造翼端坡度大,顶端坡度小,因而浮力促进运移和上浮的分力大小不同。假设鼻隆翼端倾角为a,顶端倾角为b,在油气运移方向上,油气的上浮分力可表示为Fa2、Fb2(公式(1)的(2)),促进运移的分力可表示为Fa1、Fb1(公式(3)和(4))。

Fa2=ρVgcosa

(1)

Fb2=ρVgcosb

(2)

Fa1=ρVgsina

(3)

Fb1=ρVgsinb

(4)

式中:F.浮力,N;Fa1、Fb1.地层倾角分别为a、b时浮力沿油气运移方向的分力,N;Fa2,Fb2.地层倾角分别为a、b时浮力垂直地层方向的分力,N;ρ.地层水密度,kg/m3;V.体积,m3;g.重力加速度,m/s2;a.低幅度构造翼部地层倾角,(°);b.低幅度构造顶部地层倾角,(°)。

因a>b,sina>sinb,cosa 图6 低幅度构造油气滞留成藏示意图(据文献[2]修改) 3.2.2 低幅度构造与平面油水分布 原始含油饱和度可以反映油气的富集程度和原始的油、气、水分布状态。因而原始含油饱和度与低幅度构造的叠合图可以有效地反映构造与油、气、水分布状态的关系,研究区原始含油饱和度在5%~55%之间,大部分区域的原始含油饱和度处在15%~25%,说明研究区由于构造幅度较低且为低孔低渗储层,油水的分异和聚集均是相对的,难以实现油和水的完全分异(图7)。研究区含油饱和度急剧变化的区域均发生在正向构造组合单元内,鼻隆处含油饱和度高,鼻凹处含油饱和度低,不同构造组合的低幅度构造对油水的分异效果也不同。(1)、(2)、(3)、(4)、(5)构造组合含油饱和度变化与构造的相关性高,而其他的构造组合则含油饱和度与构造幅度变化规律不明显。 图7 彭阳地区延9层原始含油饱和度平面图 研究区主要工业油流井的构造幅度在18~39 m之间,闭合面积在2.38~62.21 km2之间。对研究区主要工业油流井的研究表明,构造幅度18 m以上,闭合面积大于2.8 km2的正向构造即可为油气聚集成藏提供良好的圈闭作用,但构造幅度的大小并不能控制油气成藏规模的大小。油产量与构造幅度和闭合面积无相关性,油产量并不随低幅度构造规模的变化而规律性变化,且低幅度构造的闭合面积大于40 km2后,石油产量反而降低,这是由于在低幅度的构造背景下,闭合面积过大,鼻隆的翼端与顶端坡度相差不大,反而不利于油气的聚集成藏(图8)。因此,研究区的低幅度构造能形成有效的油水分异,进而控制油气的聚集,是油气成藏的必要条件。研究区油气藏呈点状分布,构造规模的大小不能控制油藏规模大小,构造组合间产油井的巨大差异性均证明了研究区不同的区域和构造单元油气成藏的主控因素不同。由于油气成藏经历了远距离的横向和垂向运输,研究区内不同部位的烃源岩、运移动力、运移通道及储层等要素的配置关系均不同,因而处于不同区域的构造组合受不同的成藏要素的控制,进而导致不同组合内构造对油气成藏的控制作用也不同。 图8 彭阳地区低幅度构造与原始含油饱和度效应关系图 前人研究表明,鄂尔多斯盆地侏罗系油层组的油藏分布主要受古地貌控制,不同的古地貌部位的油藏分布特征及成藏模式不同,在古地貌的优势成藏区域和成藏模式下,低幅度构造才是有效且有意义的。因此研究低幅度构造对成藏的控制作用要在古地貌的约束下研究[21-24]。本文通过印模法和井震结合法精细刻画彭阳地区前侏罗纪古地貌形态,刻画出高地、斜坡、河谷、支河谷、河间丘5种古地貌单元,古地貌总体表现为:西南部高地,地势高;东北部河谷,地势低;中部斜坡和支河谷,地势由高向低过渡(图9)。 图9 彭阳地区古地貌图 本文根据古地貌背景下的油藏分布特征及前人研究结果,认为古地貌的坡嘴和靠近支河谷的高地是彭阳地区古地貌的优势成藏区域,位于优势成藏区域的低幅度构造是成藏的有利区,易于大面积成藏;而在非优势运移区域上,运移成藏的规模主要受储层物性和裂缝发育情况的约束,规律性差。将该区的古地貌成藏模式总结为:古地貌坡嘴成藏和河道源头古高地坡度成藏两种主要的古地貌成藏类型。油气在底水驱动下往高部位运移,紧靠河道砂体的坡嘴是油气最先达到的部位,坡嘴是指斜坡区向古河谷指状延伸的部分。古河谷砂体底水发育,长7层油气在地层压力作用下,沿古河谷的不整合面向上运移至延9层后,因坡嘴和靠近支河谷地貌的砂体物性好易形成良好储层,油气优先进入坡嘴位置聚集成藏,在小幅背斜和鼻隆构造处形成构造圈闭,形成古地貌坡嘴成藏的成藏类型。而未能在坡嘴处成藏的油气继续运移至古高地,古高地有较大的坡度角和绝对高差,由此形成的斜坡的坡面是天然的油气运移通道,在演武古高地上偏向二级河道源头的区域,遇到延9油层组分流河道砂体和低幅度构造,则聚集成藏,形成古高地河道源头古高地坡度成藏。 彭阳地区油气经历了远距离的运移最终聚集成藏,低幅度构造与成藏要素的有效配置,是低幅度构造处能否成为油气聚集的最终场所的决定因素,也是制约不同区域构造对油气聚集控制作用差异性的主要因素[25-27]。以上研究表明,低幅度构造能形成有效的油水分异和油气聚集效应,且研究区成藏主要受古地貌控制,坡嘴和近河道源头的古高地是优势成藏区域,油气的成藏是在前侏罗系凹凸不平、顶面起伏的古地貌基础上,在构造作用下所形成的微背斜、微鼻隆构造处聚集成藏。因而正向构造单元能否成为有效的聚集场所很大程度上取决于低幅度构造与古地貌成藏类型的配置关系,同时也受输导砂体、储层、烃源岩等条件的制约。 研究区低幅度构造对油气的聚集成藏能起到有效的聚集作用,但不同的构造单元由于成藏条件的不同,对油气成藏的控制作用也不同。(1)—(5)构造组合较为靠近长7生烃中心,其中(4)—(5)位于古地貌支河谷单元坡嘴处,而(1)构造组合位于近河道源头的古高地,有良好的油气运移通道和古地貌成藏条件,油气成藏条件配置良好,因而构造对油气成藏控制作用强。油气规模随构造幅度和闭合面积的增大而增大,表明油水的聚集程度随构造幅度和闭合面积的增大而变强,但当闭合面积在35 km2以上时,含油饱和度与闭合面积不再呈线性相关关系(图10)。因此对(1)—(5)构造组合,低幅度构造是油气成藏的主控因素,在8~50 m的隆起幅度、0.2~35 km2的闭合面积内,油气成藏规模随构造幅度的增大而增大。(7)、(9)、(10)构造单元位于研究区西部,不在古地貌优势成藏区域,油气在过剩压力的驱动下,由东部向西、西南部运移,油气能否聚集成藏主要取决于裂缝的发育情况和输导砂体的配置条件,构造对成藏的控制作用弱,油气的发育规模与低幅度构造的规模无关(图11)。而(6)、(8)构造组合虽靠近河道但不在坡嘴处,储层砂体发育不好且物性差,也难以形成有效的成藏。因此,(6)—(10)构造单元由于不在古地貌优势成藏区,低幅度构造不是油气成藏的主控因素,只是油气成藏的必要条件,低幅度构造的规模和含油气性也无明显的相关性。 图10 (1)—(5)构造组合低幅度构造与原始含油饱和度效应关系图 图11 (6)—(10)构造组合低幅度构造与原始含油饱和度效应关系图 (1)研究区大量发育有利于油气聚集成藏的正向构造,且构造幅度和规模变化较大。平均构造幅度为23 m,闭合面积14 km2,大部分构造幅度在0~30 m之间,属于典型的低幅度构造,正向构造可分为10个构造单元。 (2)低幅度构造能形成有效的油水分异和油气滞留区。构造幅度18 m以上、闭合面积大于2.8 km2的低幅度构造能够形成油气滞留效应;25 m以上的构造幅度可以形成油水的有效分异。但由于研究区不同部位的成藏要素配置不同,因而构造幅度的大小并不能控制油气的聚集成藏规模大小。 (3)研究区成藏受古地貌控制,油气在前侏罗系凹凸不平、顶面起伏的古地貌基础上在构造作用下形成的微背斜、微鼻隆构造处聚集成藏。古地貌成藏模式有古地貌坡嘴成藏和河道源头古高地坡度成藏两种主要的古地貌成藏类型。古地貌的坡嘴和靠近支河谷的高地是彭阳地区古地貌的优势成藏区域,位于优势成藏区域的低幅度构造是成藏的有利区,易于大面积成藏。 (4)研究区低幅度构造对油气的聚集成藏有重要的控制作用,不同的构造组合单元由于成藏条件不同而控制作用的强弱不同。东北部(1)—(5)构造组合近生烃中心且位于侏罗系古地貌优势成藏区域,油气主要受构造控制,油气规模随构造幅度和闭合面积的增大而增大;西南部(6)—(10)构造组合单元不在古地貌优势成藏区域,低幅度构造是油气成藏的必要条件而非主控因素,低幅度构造的规模和含油气性也无明显的相关性。

3.3 低幅度构造与古地貌成藏

3.4 低幅度构造组合类型与油气聚集成藏关系讨论

4 结 论