人口年龄结构变迁与产业结构优化升级

2021-07-19苏斌程洪飞王茹茹

苏斌,程洪飞,王茹茹

(新疆财经大学 经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

十八大以来,我国经济开始由原来的高速增长逐步减速进入中高速增长阶段,经济结构处在不断调整和亟须优化的状态。以习近平同志为核心的党中央准确把握经济发展大局,做出了对我国经济发展进入新常态的科学判断。为适应新常态,中央在2015年11月提出了供给侧结构性改革的新思路,指出在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。产业结构优化升级是供给侧结构性改革的重要内容,关系到未来我国产品的供给质量与效率。与西方发达国家相比,我国现阶段的产业结构存在一、二产业偏重,第三产业偏低的特点,产业间及产业内的合理化程度不够,高端制造业、服务业的供给能力不足,供给与需求不匹配。人作为需求端的微观单元,其消费偏好、消费习惯的改变,会直接影响消费需求,进而影响产品供给和产业结构。随着生活水平的提高以及年龄的变迁,人们的消费需求会发生变化。按照国际标准,我国在2016年已全面进入老龄化社会,且老龄化程度不断加深。我国现阶段的老龄化与发达国家相比具有“未富先老”的特点,老龄化所带来的一系列挑战的根源在于年龄结构与社会制度、产业结构不协调[1]。我国2000年的老年抚养比为6.96%,少儿抚养比为22.89%。截止到2017年,老年抚养比增加了8.9%,少儿抚养比下降了6.1%,人口年龄的变迁可能会对产业结构转型升级产生一定影响。但是,人口年龄变迁如何影响产业结构合理与高级化?老龄化如何影响产业结构转型升级?基于对以上问题的思考,本文从人口年龄变迁的角度,研究我国人口年龄变迁与产业结构优化升级之间的关系。

一、文献综述与问题假设

关于人口年龄结构对产业结构影响的研究,可以从宏观角度分为需求层面和供给层面。Maxime和Marcel首次运用世代交叠模型研究了经合组织成员国家老龄化与经济增长之间的关系,发现老龄化对经济增长的影响正在由负转正[2]。之后越来越多的学者运用世代交叠模型研究了老龄化与经济增长之间的关系[3-7]。以上学者从宏观层面研究了年龄结构与经济增长的关系,并未涉及经济内部的产业。

Annabi等从供给层面研究了老龄化对产业的影响,发现由于老龄化导致的劳动力供给不足促进了非劳动密集型产业的发展[8]。朱洵和周彦汐的相关研究表明,我国三次产业间具有不同的老龄化程度,且第一产业老龄化较为严重,年龄与产业之间的双重失衡较为严重[9]。任栋和李新运研究发现老龄化将抑制产业结构的调整和升级[10],但是聂高辉和黄明清的研究结果表明人口老龄化对产业结构升级具有显著的正向作用[11]。汪伟等的研究得出了与聂高辉和黄明清相似的结论[12]。

于潇和孙猛认为人口老龄化对消费的影响分为三个阶段,我国正处于正影响阶段[13]。陈卫民和施美程从人口老龄化的需求效应角度研究发现,根据老龄化程度的不同,消费的需求效应对服务业的影响也不同,并且在发达国家与欠发达国家中表现出异质性[14]。羊雪琪从劳动供给与消费需求两个层面研究发现,老龄化的劳动力供给弱化效应对产业结构升级具有负向效果,消费需求转变效应对产业结构升级具有正向效果[15]。

基于以上已有研究,下面就人口年龄结构变迁对产业结构的影响及作用机制进行系统性分析。首先,在劳动供给层面,随着我国人口老龄化的不断深入,适龄劳动人口逐渐减少,人口红利消失与劳动力结构变迁都在影响着生产模式和产业结构调整。劳动力供给不足、劳动供给结构的变化可能会促进非劳动密集型产业发展,抑制劳动密集型产业的发展,或者倒逼企业增加技术研发投入,迫使企业向资本密集型和技术密集型转变。由于三次产业的老龄化程度不同,劳动力供给结构也会发生相应变化,各产业及其内部行业需要根据劳动等生产资料的供给调整自身需求,有利于劳动力等生产要素在产业间和产业内的再配置,进而促进产业结构合理化。其次,在消费需求层面,个人年龄的变化会影响个人的收入水平、消费偏好等,进一步,整个社会人口的年龄变迁会导致社会消费倾向和消费结构的变化[16]。从产品供给的角度,产业则会根据社会消费倾向和消费结构的变化调整产品供给,进而影响产业结构调整。从家庭微观单元看,少儿抚养比例的提高,会增加家庭负担,增加家庭的预防性储蓄和遗产赠予储蓄,会抑制家庭消费及消费层次的提升,进而抑制产业结构升级[17];最后,随着生活水平的提高,人们越来越重视服务性和精神性消费。老龄人口既有能力又有时间进行这种消费,如旅游、文化、娱乐和医疗保健等,因此老龄化将有利于消费层次和消费结构的提升,进而促进产业结构升级[18]。根据以上分析,提出以下假设:

假设1:少儿抚养比增加和老龄化有利于产业结构合理化。

假设2:少儿抚养比增加不利于产业结构高级化。

假设3:老年抚养比增加有利于产业结构高级化。

已有文献对老龄化和产业结构优化升级的研究大都从老龄化的整体层面进行研究,并未对人口年龄结构进行细分。考虑到年龄结构中少儿与老人在消费需求方面对产业结构优化升级的倒逼作用可能不同。因此,从人口年龄结构变迁的角度,将产业结构优化升级分为产业结构合理化与高级化,利用我国2000—2017年30个省(市、自治区)的面板数据,设计面板回归模型,同时考虑人口年龄结构和产业结构在区域间的异质性,将区域分为东、中、西三大部分,研究我国人口年龄变迁与产业结构优化升级之间的关系。

二、实证分析

(一)变量选取

1.被解释变量

根据已有文献的研究,将产业结构的优化升级分为两个方面,即产业结构合理化与高级化,产业结构合理化(T)用泰尔指数指标,泰尔指数越小,表明产业结构合理化程度越高;产业结构高级化(S)用二、三产业产值占GDP的比重表示[19]。用公式(1)计算泰尔指数:

(1)

式中:T为泰尔指数值,Y为产业的产值,L为产业的就业人数,i为产业类别,n为产业类别数。

2.解释变量

核心解释变量为人口年龄结构,具体指标选取少儿抚养比(child)和老年抚养比(old)。首先,少儿抚养比下降和老龄化已成为我国人口年龄结构变迁的重要特征。根据统计数据,2000—2017年间,我国少儿抚养比(0—14岁)已从22.89%下降到了16.79%;老年抚养比(65岁以上)从6.9%上升到了15.86%,我国少子化和老龄化特征已经非常明显。其次,已有研究大多采用这两个指标来衡量人口年龄结构变迁[20]。另外,少儿和老年人口的变化对产业结构优化升级方面的影响可能不同,将人口年龄结构分为少儿与老年,有助于分析其对产业结构优化升级的不同影响。

3.控制变量

考虑到一个地区的人力资本水平、城镇化水平、政府干预程度和交通便利程度等因素对该地区产业结构优化升级的影响,控制变量包括:人口教育结构(E),以受高等教育占受教育人口的比重表征;城镇化水平(U),以地区城镇人口占该地区总人口的比重表征;政府参与程度(G),以该地区财政支出占地区生产总值的比重表征;各地区人均GDP(g),表征各地区经济发展水平;人口密度(P);道路基础设施(I),以地区公路里程数表征。引入上述已被证实的重要影响因素,可以避免因遗漏变量导致的内生性问题,从而使实证结果更加稳健、客观。

(二)实证模型

利用我国30个省(市、自治区)2000—2017年的面板数据,考察人口年龄结构与产业结构高级化、合理化之间的关系,构建以下面板回归模型:

Tit=δi+α1Cit+α2Oit+α3Eit+α4Uit+α5Git+α6PGit+α7Pit+α8Iit+λit

(2)

Sit=γi+β1Cit+β2Oit+β3Eit+β4Uit+β5Git+β6PGit+β7Pit+β8Iit+μit

(3)

式中:被解释变量分别为T(产业结构合理化),S(产业结构高级化),核心解释变量为C(少儿抚养比),O(老年抚养比),下标i、t分别表示省份与时间;δi、γi表示个体异质性的截距项,λit、μit表示随着个体和时间改变的随机扰动项。

(三)数据的描述性统计

所使用的2000—2017年我国30个省(市、自治区)的相关数据来自《中国统计年鉴》、中经网统计数据库、《中国人口年鉴》(变量的描述性统计见表1)。从2000—2017年的数据均值来看,产业结构合理化程度与产业结构高级化程度呈现东部、中部、西部依次降低的特点。

表1 数据的描述性统计

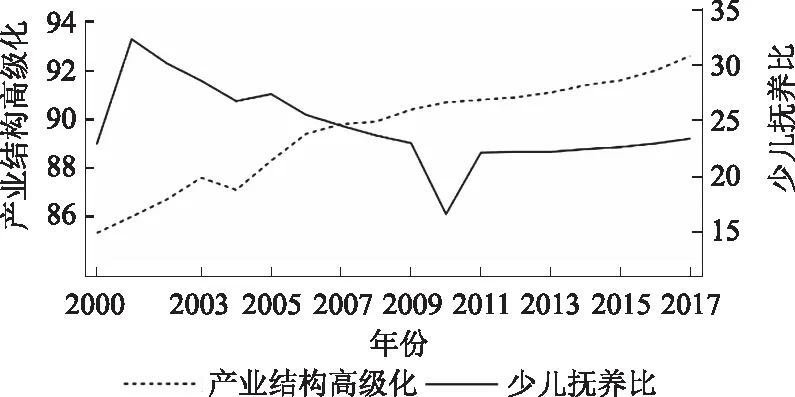

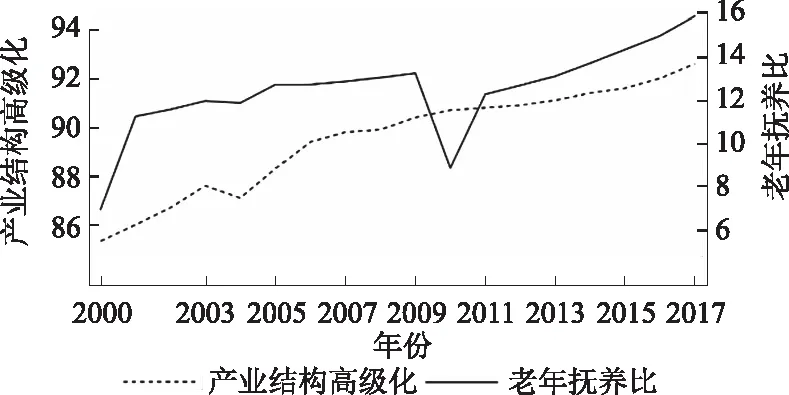

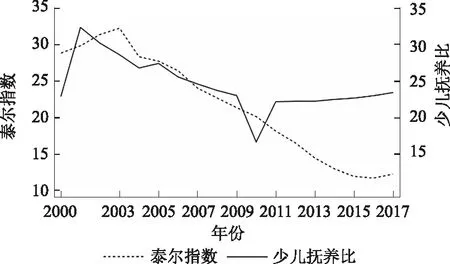

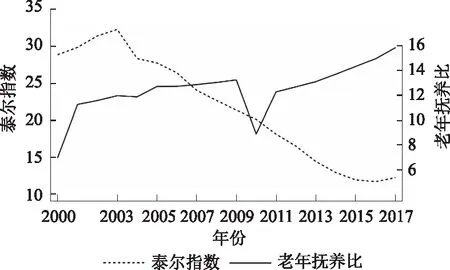

由图1可知,少儿抚养比与产业结构高级化大致呈现负相关关系,说明少儿抚养比上升可能会抑制产业结构高级化。图2中,老年抚养比与产业结构高级化大致呈现正相关关系,说明一定程度的老龄化可能对产业结构高级化具有促进作用。图3中,泰尔指数指标在样本期内逐渐下降,表明我国产业结构合理化程度不断提高,但是少儿抚养比与产业结构合理化的关系并不明确,需要进行具体的回归来考察。图4中,老年抚养比与泰尔指数指标在2007年之后大致呈现负相关关系,说明在2007年之后老龄化在一定程度上促进了产业结构合理化。

图1 少儿抚养比与产业结构高级化

图2 老年抚养比与产业结构高级化

图3 少儿抚养比与泰尔指数

图4 老年抚养比与泰尔指数

三、实证结果

(一)人口年龄结构对产业结构高级化的影响

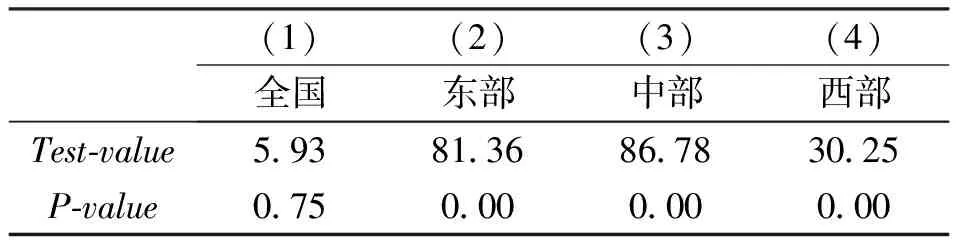

根据人口年龄结构与产业结构高级化面板模型回归的豪斯曼检验,全国的回归选择随机效应模型,东部、中部、西部均采用固定效应模型,豪斯曼检验结果见表2。

表2 豪斯曼检验

人口年龄结构与产业结构高级化的具体回归结果见表3。表3(1)列中是对全国整体进行回归,没有区分区域间的异质性,少儿抚养比的回归系数为0.009,说明我国少儿抚养比在一定程度上抑制了产业结构高级化。从老年抚养比看,回归系数为0.015,说明老年抚养比在一定程度上促进了产业结构高级化,这与问题假设2和问题假设3一致,但是少年抚养比和老年抚养比的回归系数并不显著。从两者的回归系数看,与图1和图2中的数据大致走势相一致,即少儿抚养比与产业结构高级化存在负相关关系,老年抚养比与产业结构高级化存在正相关关系。为了考察人口年龄结构与产业结构在区域间的异质性,将我国分为东部、中部、西部三大区域,分别进行面板回归来考察人口年龄结构在不同区域对产业结构高级化的影响。东部、中部、西部的回归结果分别为表3中的(2)(3)(4)列。由(2)(4)列可知,东部和西部少儿抚养比与老年抚养比对产业结构高级化的影响分别为负、正相关,且东部地区少儿抚养比和老年抚养比的回归结果均在1%的水平上显著。这与(1)列中全国的回归结果相似,但是在全国总体水平、东部、西部中,少儿抚养比和老年抚养比对产业结构高级化的影响程度不同,这说明人口年龄结构对产业结构高级化的影响在区域间存在异质性。在(3)列中,中部地区的回归结果与全国整体、东部和西部的回归结果有明显不同。中部地区的少年抚养比、老年抚养比的回归系数分别为0.14、0.227,回归结果分别在5%、10%的水平上显著,说明在中部地区,少儿抚养比对中部地区产业结构高级化具有促进作用,老年抚养比对中部地区产业结构高级化具有抑制作用,这与其他地区人口年龄结构对产业结构高级化的影响相反。

表3 人口年龄结构与产业结构高级化

总体而言,人口年龄结构不同,老龄化的进程不同,可能导致人口年龄结构对产业结构高级化的影响不同,并在区域之间具有异质性。

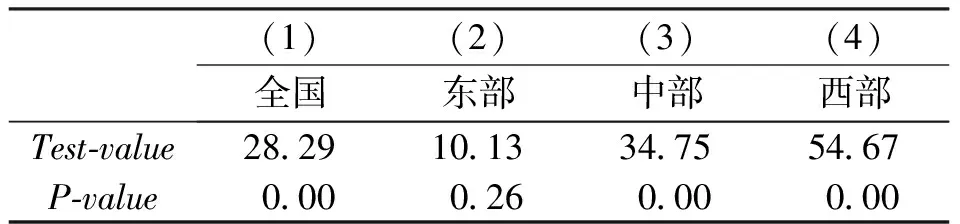

(二)人口年龄结构对产业结构合理化的影响

根据人口年龄结构与产业结构合理化面板模型回归的豪斯曼检验(结果见表4),东部地区的回归选择随机效应模型,全国、中部、西部均采用固定效应模型。

表4 豪斯曼检验

人口年龄结构与产业结构合理化的具体回归结果见表5。表5中(1)(2)(3)(4)分别给出了全国及东部、中部、西部三大区域的回归结果,(1)列中少儿抚养比和老年抚养比在全国整体水平的回归结果分别为0.195、0.041,少儿抚养比的回归结果在5%的水平上显著,说明就全国总体而言,少儿抚养比和老年抚养比与泰尔指数负相关,即少儿抚养比的增加和老龄化对产业结构合理化具有不同程度的促进作用,这与假设1一致。考虑人口年龄结构与产业结构合理化在区域间的异质性,(2)列中东部地区的回归结果与全国总体水平类似,少儿抚养比增加和老龄化在不同程度上对产业结构合理化具有不显著的正向影响。从(3)列中部地区的回归结果看,中部地区少儿抚养比对产业结构合理化的影响与全国、东部地区类似,老年抚养比对泰尔指数的影响系数为0.559,该结果在10%的水平上显著,说明在中部地区,老龄化的程度对该地区产业结构合理化的促进作用比较明显。从西部地区的回归结果看,少儿抚养比对泰尔指数的影响系数为0.401,与其他地区少儿抚养比的影响类似,但西部地区的老年抚养比对产业结构合理化的影响明显不同于其他地区,回归系数显示该地区的老年抚养比与泰尔指数具有正相关关系,说明西部地区老龄化对产业结构合理化具有抑制作用。西部地区相对于东部、中部地区,经济发展和产业结构均相对滞后,从上述回归结果看,西部地区由于老龄化导致劳动人口结构进一步失衡,进而抑制了产业结构合理化。

表5 人口年龄结构与产业结构合理化

综上所述,从人口年龄结构与产业结构合理化的回归结果分析发现,在全国总体水平上,少儿抚养比和老年抚养比对产业结构合理化有不同程度的促进作用。从东部、中部、西部三大区域看,少儿抚养比对产业结构合理化的影响与全国总体水平类似,老年抚养比对产业结构合理化的影响表现出区域异质性。

(三)动态面板稳健性检验

考虑到产业发展过程中的动态性,同时作为稳健性检验,在上述基准模型中加入因变量的滞后项,将其扩展为动态面板模型,采用广义矩估计(GMM),考虑到分地区样本数量的减少,广义矩估计可能存在偏差,因此在进行分地区回归时采用偏差校正LSDVC方法。表6和表7分别给出了人口年龄结构与产业结构高级化和产业结构合理化的回归结构,限于篇幅,仅给出了核心解释变量的回归结果。通过将表6、表7与表3、表5的回归结果进行对比发现,大部分核心解释变量的回归结果没有本质的变化,基本保持一致,因此所得的回归结果较为稳健。

表7 人口年龄结构与产业结构合理化

四、结论及建议

利用我国30个省(市、自治区)2000—2017年的面板数据,构建面板固定、随机回归模型,考察了我国人口年龄结构变迁与产业结构优化升级之间的关系,同时考虑人口年龄结构与产业结构在区域间的异质性,将我国分为东部、中部、西部三大区域,分别考察在不同区域,人口年龄结构对产业结构影响的区域异质性。主要结论如下:

第一,人口年龄结构对产业结构高级化的影响。在数据样本期内,我国少儿抚养比对产业结构高级化具有不显著的抑制作用,且二者呈现负相关关系;老年抚养比对产业结构高级化具有不显著的促进作用,且二者呈现正相关关系。考虑到人口年龄结构和产业结构高级化在区域间的异质性,东部地区少儿抚养比对产业结构高级化具有显著的抑制作用,老年抚养比对产业结构高级化具有显著的促进作用;中部地区人口年龄结构对产业结构高级化的影响与其他地区存在明显的差异,少儿抚养比对产业结构高级化具有明显的促进作用,老年抚养比对产业结构高级化具有明显的抑制作用;西部地区人口年龄结构对产业结构的影响与全国总体水平类似,少儿抚养比和老年抚养比对产业结构高级化分别具有不显著的抑制和促进作用。

第二,人口年龄结构对产业结构合理化的影响。在数据样本期内,全国总体水平上少儿抚养比和老年抚养比与产业结构合理化均呈现不同程度的正相关关系。考虑到区域的异质性,东部、中部、西部三大区域的少儿抚养比对产业结构合理化的影响与全国总体水平类似,即少儿抚养比与产业结构合理化存在正相关关系,老年抚养比对产业结构合理化的影响在区域间表现出明显的异质性,全国总体水平、东部地区、中部地区的老年抚养比与产业结构合理化呈现正相关关系,但中部地区老年抚养比对产业结构合理化的影响程度明显大于全国总体水平和东部地区;西部地区老年抚养比对产业结构合理化的影响与其他地区相反。

人口年龄结构变迁是社会发展到一定程度所带来的必然趋势,老龄化本身并没有好坏之分,人口年龄变迁所带来的挑战缘起于人口年龄结构与社会制度、产业结构之间的不协调,我国应积极面对人口年龄结构变迁带来的挑战。

首先,现阶段少儿抚养比有不断下降趋势,少儿抚养比的下降对产业结构高级化具有促进作用。我国应抓住现阶段少儿抚养比的下降优势,优化少儿消费层级,进一步促进产业结构向着更高形态、更合理的方向发展。

其次,我国社会面临全面老龄化,并且老龄化程度不断加剧,老年人的消费需求以及消费能力不容忽视。我国应抓住老年消费红利,积极完善和发展老年教育、消费、旅游和娱乐等相关产业,进一步扩大老龄化对产业结构升级的促进作用。

最后,考虑到人口年龄结构在区域间的异质性,人口年龄结构对产业结构优化升级的影响在不同地区有不同程度的差异,在应对人口年龄变迁所带来的挑战时,应实施差异性、结构性政策,政策调控应由“定向诱导”突破到“区位定向诱导”,使得相关政策与各个地区相匹配,在促进当地产业结构优化升级的同时,促进各区域间的协调发展。