舌三针治疗中风后吞咽障碍的系统评价与试验序贯分析

2021-07-19夏宇歌黄海城蒋东丽黄帆易玮

夏宇歌, 黄海城, 蒋东丽, 黄帆, 易玮

(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东广州 510006)

吞咽障碍是中风患者最常见的症状之一。据统计,我国有30%~65%的脑卒中患者存在不同程度的吞咽障碍,其中,尤以急性期为多,主要表现为吞咽困难、饮水返呛、构音障碍等[1]。研究[2]表明,由于吞咽障碍的长期存在,肺炎、营养不良、脱水等并发症的发病率也会随之显著上升。针对该病,西医尚未有疗效确切的治疗方案,重症患者只能通过鼻饲或静脉补液等方式来补充营养。近年来,中医针灸因其疗效显著,逐渐成为治疗中风后吞咽障碍研究的热点。

舌三针是靳瑞教授总结中医古籍与历代医家经验独创的三针疗法之一,第一针取穴上廉泉,第二、第三针取穴位于上廉泉旁开1寸[3]。上廉泉属于经外奇穴,具有利咽活络的功效,主治流涎、咽痛、言謇、音哑、舌强等疾病,而左右夹廉泉有增强其疏通经气、调理气血、活络祛风之功效[4]。舌三针深刺亦可刺激舌肌、舌下神经和舌咽神经[5],促进吞咽功能的康复。研究[6]表明,舌三针治疗中风后吞咽困难具有显著疗效,但相关的循证医学报道较少,故本研究采用Meta分析的方法,评价舌三针治疗中风后吞咽障碍的有效性与安全性。

1 资料与方法

1.1 检索策略

通过计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据知识服务平台(Wanfang)、美国医学在线(PubMed)、国际循证医学图书馆(Cochrane Library)、Embase等数据库。检索时间从建库至2020年10月30日,语言仅限中文和英文。中文检索词为“舌三针”“靳三针”“吞咽困难”“吞咽障碍”“延髓麻痹”“球麻痹”“饮水反呛”“饮水呛咳”。检索式为:(舌三针OR靳三针)AND(吞咽困难OR吞咽障碍OR延髓麻痹OR球麻痹OR饮水反呛OR饮水呛咳)。英文检索词采用“Tongue Three-Needle”“JinThree-Needle”“Dysphagia”“Deglutition Disorder”“Swallowing Disorder”。英 文 检 索 式:((Dysphagia[Title/Abstract])OR(Deglutition Disorder[Title/Abstract])OR(Swallowing Disorder[Title/Abstract]))AND((Tongue Three-Needle[Title/Abstract])OR(JinThree-needle[Title/Abstract]))。

1.2 纳入标准

①研究类型:舌三针治疗中风后吞咽障碍的临床随机对照试验(RCT),必须为公开发表的文献;②研究对象:所有符合中风后吞咽障碍中西医诊断标准的患者;③干预措施:试验组采用舌三针或舌三针与其他疗法联用,对照组应用非舌三针疗法的其他对照干预措施,如康复训练、常规针刺、吞咽治疗仪等;④结局指标:总有效率、标准吞咽功能评定量表(Standardized Swallowing Assessment,SSA)评分和洼田饮水试验评分。

1.3 排除标准

①非临床试验或非随机试验;②无统计分析的描述性研究;③数据不全、混乱的研究;④重复发表的文献。

1.4 资料提取

由2位研究者单独完成资料的提取,提取信息包括:作者、发表年限、样本量、疗程、年龄、干预措施及结局指标。当2位研究者意见出现分歧时,先通过讨论后,若两者意见仍不能统一,则由第3位研究者进行协助判断。

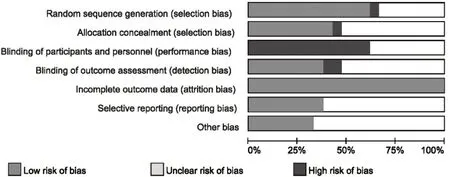

1.5 文献质量与偏倚风险评价

由2名研究人员根据Cochrane RCT质量评价标准独立进行质量评价。具体评价标准包括7项内容:(1)生成随机序列的方法;(2)分配方案是否隐藏;(3)受试者和实施者是否采用盲法;(4)评估者对结局评价是否采用盲法;(5)结局数据是否完整;(6)是否存在选择性报告对研究方向有利的结果;(7)其他偏倚来源。分别对以上7项内容作出高风险(high risk)、低风险(low risk)、风险不明确(unclear risk)的判断。

1.6 统计方法

采用RevMan 5.4软件对纳入文献进行Meta分析。二分类资料采用相对危险度(RR)及其95%可信区间分析;连续性资料采用加权均数差(WMD)或标准化均数差(SMD)及其95%可信区间分析。采用χ2检验分析研究结果间的异质性,当P>0.10且I2<50%时,表示文献间不存在异质性,采用固定效应模型进行Meta分析;当P≤0.10和(或)I2≥50%时,表示文献间存在异质性,则采用随机效应模型进行分析。如果P<0.10,而且异质性来源难以判断,便不进行Meta分析,应用描述性分析总结。Meta分析的结果以森林图呈现,当纳入文献数量≥10项时,采用漏斗图评估研究的发表性偏倚。

2 结果

2.1 文献检索结果

通过数据库检索共获得相关文献264篇,其中,中文文献261篇,英文文献3篇。剔除重复性文献后得到148篇,阅读文题与摘要初步筛除91篇,剩余57篇可能纳入研究,阅读全文后剔除36篇,最终纳入RCT文献21篇[8-28]。文献筛选流程及结果见图1。

图1 舌三针治疗中风后吞咽障碍文献筛选流程图Figure 1 Flow chart of literatures screening of tongue three-needle therapy for dysphagia after stroke

2.2 纳入研究的基本特征与方法学质量评价

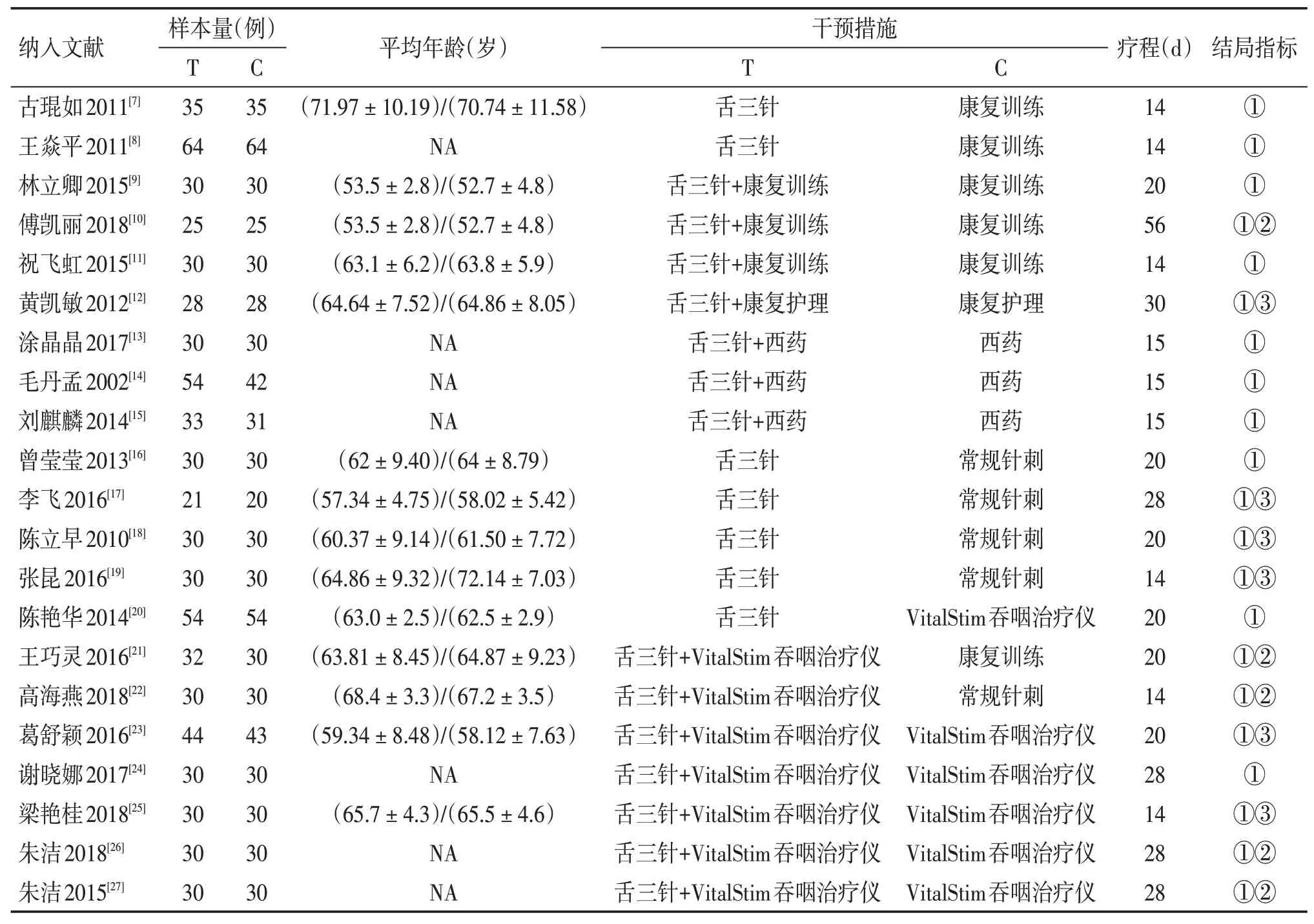

本研究共纳入21项RCT研究[7-27],共计1 532例患者,其中,试验组730例,对照组802例。纳入研究的基本特征见表1。其中,11项研究[10-12,15-17,19,21-22,26-27]采用了随机数字表法,1项研究[8]采用了就诊先后顺序随机法,1项研究[27]采用了电脑生成随机数法,其余研究使用了随机方法但未提及具体方法,1项研究[21]报告了病例脱落。所有试验均未提及分配隐藏及盲法,无选择性报告偏倚及其他偏倚来源。结果见图2。

图2 舌三针治疗中风后吞咽障碍纳入文献的偏倚风险图Figure 2 Summary of risk bias of included literatures on tongue-three needle therapy for dysphagia after stroke

表1 舌三针治疗中风后吞咽障碍纳入研究的基本特征Table 1 Basic characteristics of tongue three-needle for the treatment of dysphagia after stroke (±s)

表1 舌三针治疗中风后吞咽障碍纳入研究的基本特征Table 1 Basic characteristics of tongue three-needle for the treatment of dysphagia after stroke (±s)

T:试验组;C:对照组;NA:未提及。①:总有效率;②:SSA评分;③:洼田饮水试验评分

?

2.3Meta分析结果

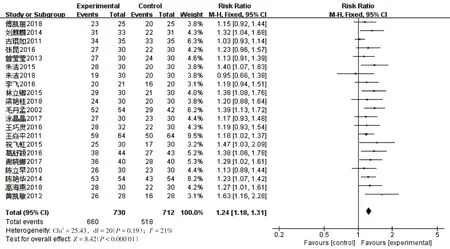

2.3.1 总有效率

纳入的21项研究[7-27]均报道了总有效率为结局指标。纳入研究之间无统计学异质性(P=0.19,I2=21%),选用固定效应模型合并效应量,结果显示:单用舌三针或联合舌三针治疗中风后吞咽困难总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义[RR=1.24,95%CI(1.18,1.31),P<0.05]。结果见图3。

图3 舌三针治疗中风后吞咽障碍总有效率比较的森林图Figure 3 Comparison of the totaleffective rate of tongue three-needle for the treatment of dysphagia after stroke

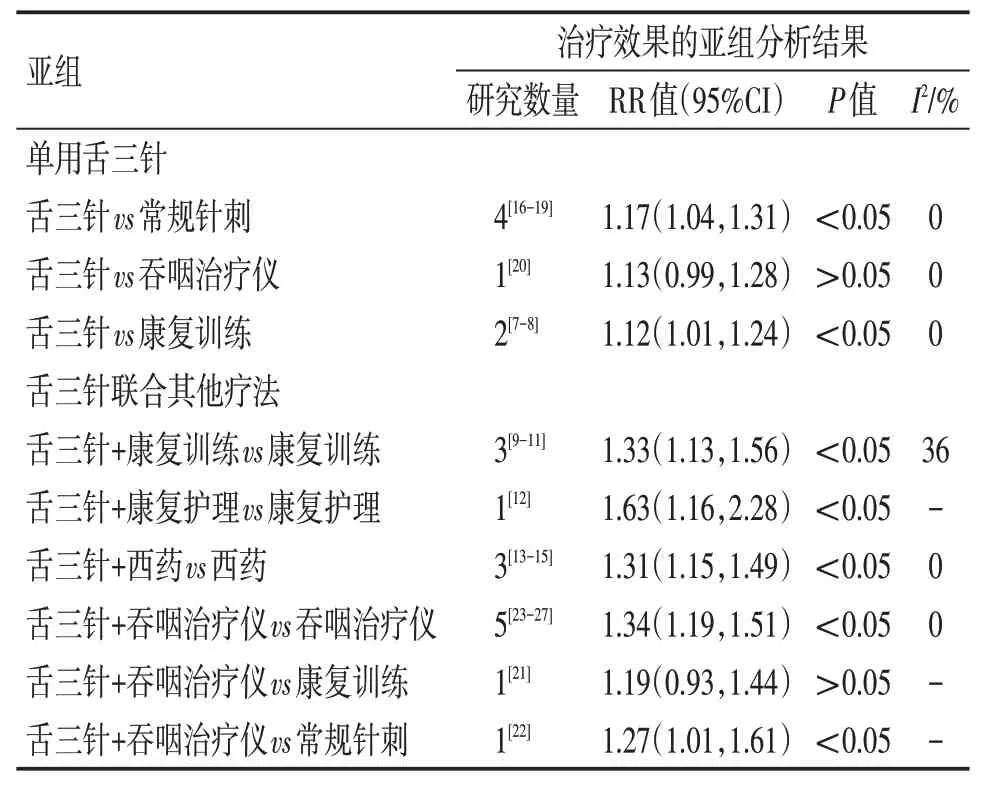

根据对照组干预手段进行亚组分析。结果显示,各试验组的总有效率均显著优于对照组。结果见表2。

表2 舌三针治疗中风后吞咽障碍总有效率的亚组分析结果Table 2 Subgroup analysis of the totaleffective rate of tongue three-needle for the treatment of dysphagia after stroke

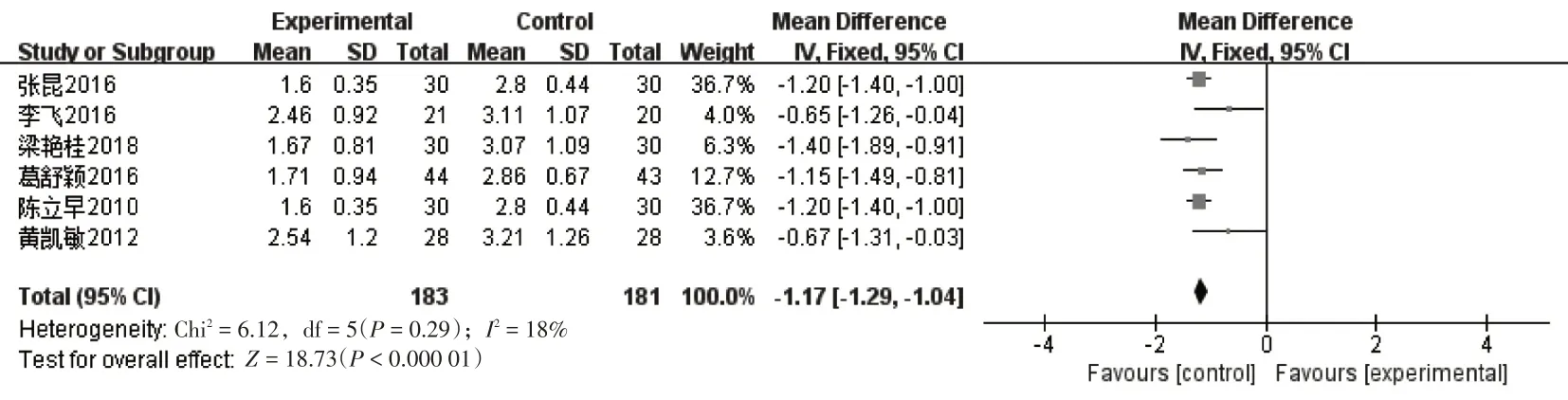

2.3.2 洼田饮水试验评分

纳入的6项研究[12,17-19,23,25]报道了洼田饮水试验评分,共364例患者,纳入研究之间无统计学异质性(P=0.29,I2=18%),选用固定效应模型合并效应量。结果显示:单用舌三针或联合舌三针治疗中风后吞咽困难洼田饮水试验评分的降低显著优于对照组,差异有统计学意义[SMD=-1.17,95%CI(-1.29,-1.04),P<0.05]。结果见图4。

图4 舌三针治疗中风后吞咽障碍洼田饮水试验评分比较的森林图Figure 4 Forest chart of comparison of Wada drinking water test score for swallowing disorder after stroke treated by tongue three-needle

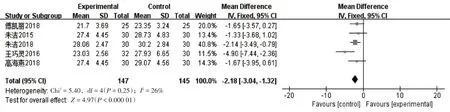

2.3.3 SSA评分

纳入的5项研究[10,21-22,26-27]报道了SSA评分,包括292例患者。纳入研究之间无统计学异质性(P=0.25,I2=26%),选用固定效应模型合并效应量。结果显示:单用舌三针或联合舌三针治疗中风后吞咽困难SSA评分的降低显著优于对照组,差异有统计学意义[SMD=-2.18,95%CI(-3.04,-1.32),P<0.05]。结果见图5。

图5 舌三针治疗中风后吞咽障碍SSA评分比较的森林图Figure 5 Forest chart of comparison of SSA score for swallowing disorder after stroke treated by tongue three-needle

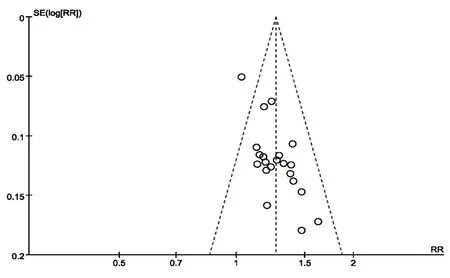

2.4 发表偏倚检验

以总有效率RR(试验组/对照组)作为横坐标,以总有效率SE(log[RR])作为纵坐标,绘制漏斗图。漏斗图分析结果显示,纳入的研究不完全对称,提示存在发表性偏倚的可能性较小。结果见图6。

图6 舌三针治疗中风后吞咽障碍总有效率的漏斗图Figure 6 Funnelplot of totaleffective rate of tongue three-needle for dysphagia after stroke

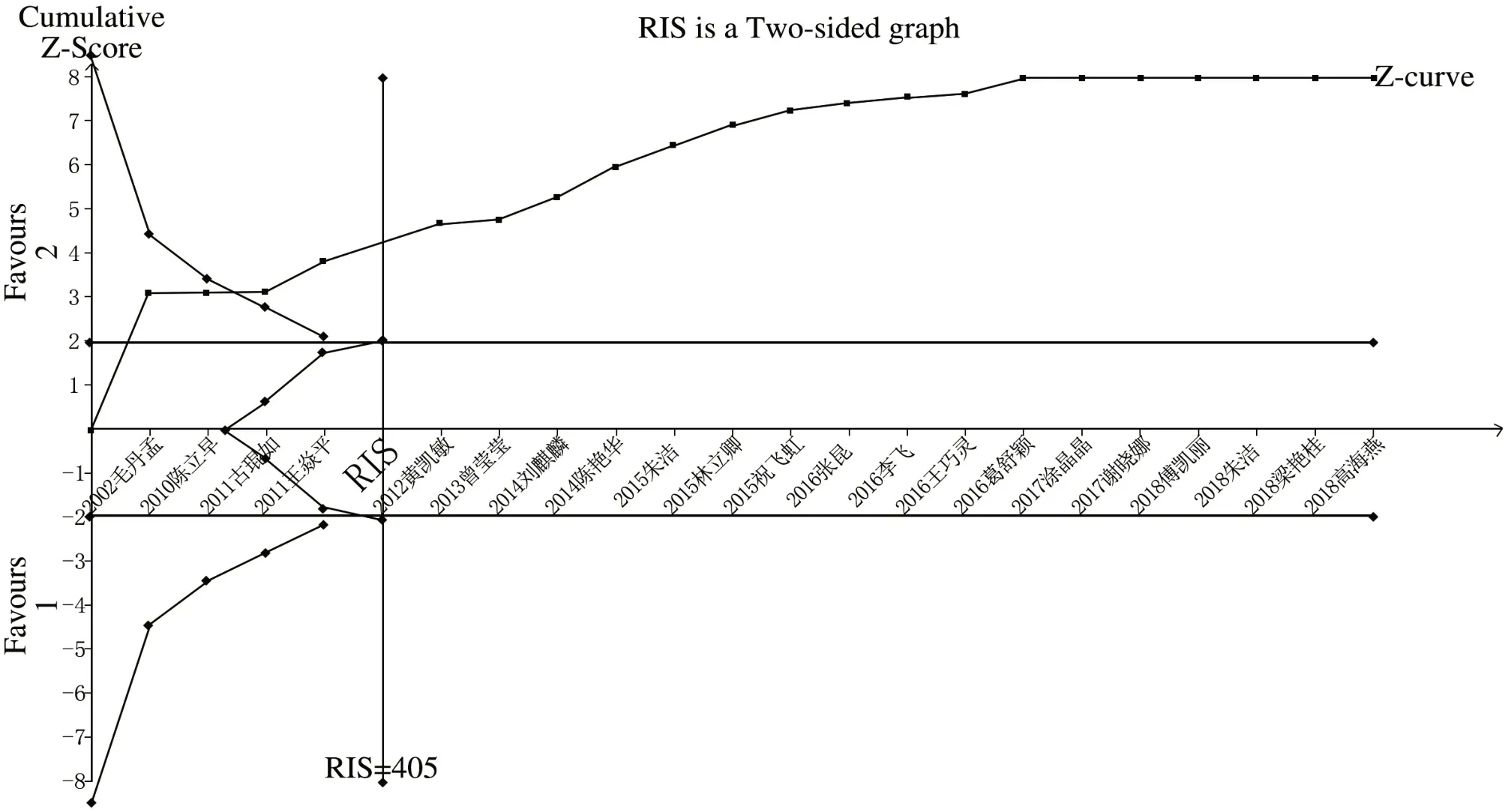

2.5 试验序贯分析(TSA分析)

对总有效率进行TSA分析,设定Ⅰ类错误概率为α=0.05,Ⅱ类错误概率为β=0.1,相对危险度降低RRR为22%,对照组阳性事件发生率为72.6%,结果见图7。累积的Z值穿过了传统界值,纳入第3个研究(加上标)后又穿过TSA界线,纳入第5个研究(加上标)穿过RIS,已得到肯定的结论。

图7 舌三针治疗中风后吞咽障碍总有效率序贯分析图Figure 7 TSA of totaleffective rate of tongue three-needle in treating dysphagia after stroke

3 讨论

中风后吞咽障碍与中医“舌强言謇”“喉痹”“舌謇”“喑痱”的临床表现相似,病机主要为肝肾不足,血气亏虚而致风阳上扰,痰浊瘀血内阻[28]。病位为舌、咽、脑。舌三针中的主穴上廉泉又名舌本,系任脉经气所发,乃任脉与阴维脉之交会,与舌体的运动关系密切,《素问·刺疟论》云:“舌下两脉者,廉泉穴也。”《医经理解》记载:“廉泉,舌根下之两廉出泉脉也,又曰足少阴舌下各一,则廉泉非一穴也。”靳瑞教授认为,上廉泉的两侧也属于其组成[29]。因此,舌三针取穴为上廉泉加左右相隔各一寸的两穴。“舌三针”所取穴位处于西医解剖学舌咽神经,迷走神经以及舌下神经所支配的部位,对这些部位进行持续的刺激,可以增加感觉输入,刺激神经中枢,促进吞咽患者功能的恢复[5]。本研究通过Meta分析对舌三针疗法治疗中风后吞咽困难的临床疗效进行评估。

3.1 临床疗效分析

Meta分析结果表明,舌三针或舌三针联合其他疗法治疗中风后吞咽障碍在总有效率及改善洼田饮水试验评分、SSA评分方面明显高于其他疗法。有效率亚组分析方面,舌三针组对比常规针刺组与舌三针对比康复训练组均无组内异质性,表明舌三针疗效的显著性。而单用舌三针组对比吞咽治疗仪组无统计学意义(RR=1.13,95%CI[0.99,-1.28]),这可能与纳入文献样本量较少有关。舌三针结合康复训练组、舌三针结合西药组、舌三针结合吞咽治疗仪组治疗中风后吞咽障碍的总有效率优于康复训练组、西药组、吞咽治疗仪组,且组内同质性高。TSA分析的结果也证明了结果的可靠性。

3.2 局限性分析

①纳入的研究均为RCT,但是,文献的随机方法没有具体描述,样本量较小,可能会导致一定的误差,影响结果的可靠性;②所有RCT均未对中风患者的疾病分期进行描述,难以对舌三针治疗中风后吞咽障碍进行更有针对性的分析;③根据Cochrane偏倚风险工具评估,纳入的研究均未提及分配隐藏,偏于高风险,会对结果产生限制;④对中风后吞咽功能的评估标准不够统一,应采用更多客观标准,电视荧光吞咽造影检查(videofluoroscopic swallowing study,VFSS)作为评估吞咽障碍的“金标准”,所纳入的文献却未有使用,这些都可能造成一定程度的偏倚;⑤纳入的RCT未提及随访期研究,因此,本系统评价主要评估舌三针疗法的短期疗效,缺少其对中风后吞咽困难所致的营养不良、肺部感染、再入院率、死亡率等情况的影响研究,需要更进一步的随访试验进行补充;⑥安全性研究较少;⑦纳入的RCT均未评价舌三针疗法对患者生活质量的干预和经济花费。

综上所述,舌三针能提高中风后吞咽障碍患者的总有效率,改善洼田饮水试验评分和SSA评分,不良反应较少,值得推广。但临床仍需进一步开展大样本、高质量、多中心、长期随访的RCT,作为循证医学的可靠证据指导临床治疗。