长沙窑陶瓷创新设计探析

2021-07-17欧阳雨露

摘 要:长沙铜官窑陶瓷技艺是国家级非遗保护项目。刘兆明先生把现代设计引入长沙窑产品设计和工艺之中,从作品的造型、釉色、纹饰、创作手法、创作理念等方面都创造出新的特点,为长沙窑的创新打开新的思路。运用符号学理论探析新长沙窑的创新设计,阐释刘兆明作品的意涵,有利于长沙窑陶瓷技艺的传承、创新和发展。

关键词:刘兆明;长沙窑;创新;符号学

一、引言

(一)研究背景与现状

1.研究背景

长沙铜官窑,简称长沙窑,位于湖南省长沙市望城区铜官街道石渚湖一带,距离长沙城20多公里。长沙铜官窑始于初唐,盛行于中唐,鼎盛于晚唐,衰落于五代末期。现已探明的龙窑遗址有60多座,主要分布在湘江東岸的望城区铜官镇和石渚湖沿岸,涵盖了从原材料采集、加工,到陶瓷的制作、烧成,再到产品销售的整个陶瓷行业[1]。长沙铜官窑融合了东西方文化,首创釉下多彩,产品远销东亚、东南亚、南亚、西亚等20多个国家,是唐代海上丝绸之路的重要节点,形成了“南青北白长沙彩”的三足鼎立局面。2009年,长沙铜官窑陶瓷技艺被列入湖南省非物质文化遗产名录;2011年,成为第三批国家级非物质文化遗产保护项目,具有重要的学术研究价值与文化价值。

2.研究现状

通过田野调查的方法,采访了铜官老街的陶瓷手艺人,了解到铜官老街手艺人在陶瓷制作的过程中,对唐朝时铜官窑陶瓷器物的造型、纹饰、技艺等方面进行传承,即当地人所谓的“仿古”,但也有打破这一传统、在陶艺创作中进行创新的陶瓷手艺人。现研究长沙窑陶瓷“创新”的相关文献中,知网收录的共有131篇,其中硕士论文79篇、博士论文6篇。在这类文献中,探寻现代设计介入长沙窑后产生变化的研究论文还比较少。学院派出身的陶瓷设计师在铜官老街是一类重要的代表,刘兆明设计师即其中之一。他认为当下唐代长沙窑的研究一般还限于收藏考古的范畴内,长沙窑的产区、铜官的作坊也停留在仿古和复制上。当代人应该做与时代发展相吻合的工作,唐代长沙窑的精粹应该得到传承,更重要的是在这个基础上的研究、创新与发展,创造出符合现代人审美追求的装饰艺术风格。他的陶瓷设计作品与铜官传统陶瓷艺人的作品存在区别,充满窑变美、肌理美与残缺美,符合现代人的审美价值。

(二)研究目的与意义

本文通过对长沙窑陶瓷设计师刘兆明的作品分析,来探寻现代设计介入长沙窑后发生的变化,为长沙窑的创新发展打开全新的思路,使长沙窑产品更加符合现代陶瓷市场的需求。通过赵毅衡《符号学原理与推演》[2]中“符号表意”相关理论方法的运用,将陶瓷符号作为载体,从刘兆明作品的造型、釉色、纹饰、创作手法、创作理念等五个方面分析新长沙窑作品的特点,使长沙窑在创新中传达现代审美价值。

二、长沙窑陶瓷之“新”变

(一)破旧之形——新长沙窑的造型

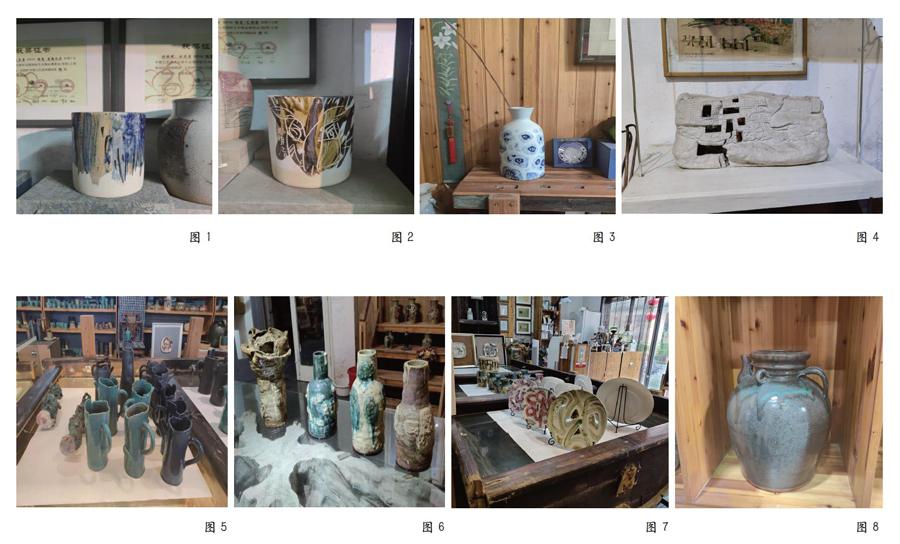

在长沙窑陶瓷器型中,按器物出土数量的多少可以分为壶、碗、罐、洗、盒、瓶等,其中,壶是长沙窑的大宗产品[3]。现铜官的“仿古”陶瓷中,也多以执壶制作为主,以周世洪、刘志广等陶瓷艺人为代表。在刘兆明的作品中,陶瓷器物的造型发生了重要变化。陶瓷筒是刘兆明新长沙窑作品中重要的一类。陶瓷在现代社会除了收藏与观赏价值,开始更多地倾向实用价值。刘兆明的陶瓷筒(如图1、图2)一改长沙窑传统的造型,陶瓷筒直腹,口沿微敞,整体风格简约,造型上的小巧便于陶瓷筒随处放置,既可作为小摆件,具有审美性,又可装入笔具等,实用性强。

除了陶瓷筒,刘兆明还创新设计了小型陶瓷瓶(如图3),这一作品不同于传统梅瓶造型,瓶口外敞,颈口内收,腹部圆润,可用于插花,来美化空间。以上的陶瓷作品作为符号表意,是科学、实用的,属于“所指优势”的符号,能明确地传达意义。

很多造型奇特的陶瓷作品也出现在刘兆明的工作室中。作品《构筑》(如图4)采用榫卯结构,可以直观地看到作品内部的结构,竖立着一个“窑汗”效果的老窑砖,纹理从中国徽派建筑雕花板上借鉴,通过印模形成。这一造型属于刘兆明陶艺作品一种新的艺术表述语言。艺术的、仪式的、文化的符号行为,与表意过程的主导环节正相反,是“能指优势”。能指并不需要明确指向所指,而是独立形成一种价值。

图5的陶瓷壶壶口造型呈现不规则形状,体现出残缺美,壶嘴一改长沙窑造型的短流,呈中长流,方便倒水使用。图6的陶瓷瓶呈长颈状,类似于现代玻璃酒瓶的造型,再施以不同釉色,器物外表构成特色肌理,独具风韵。

(二)窑变之美——新长沙窑的釉色

长沙窑的色釉属于典型的南方高钙釉,呈乳浊状,粘稠,遮盖性强,釉质莹润如玉。釉色种类丰富多样,主要有青釉、白釉、褐釉、黑釉、绿釉以及少量铜红釉等。此外,还通过复合施釉工艺将两种不同的釉进行组合,形成新的釉色[4]。刘兆明在釉色的选择上,除了这些传统釉色的呈现之外,多以创新复合釉为主。在陶瓷的烧制过程中,窑内氧化与还原的气氛不相同,釉在高温下产生流动,经烧制、降温冷却后,陶瓷达到意想不到的效果,“进窑一色,出窑万彩”就是对窑变效果的经典性概括[5]。刘兆明选择现代化的气窑与电窑烧制陶瓷,也是其作品釉色独特性的重要因素,最终形成窑变的效果。

刘兆明擅于创新釉色,在陶瓷盘(如图7)中,运用长沙窑中并不常见的色彩,如淡紫、大红与墨绿,施釉之后,在釉下进行绘彩,形成独特的线条与图案,突出作品的原创性。图8的执壶通体施酱釉,壶颈部复合绿釉,釉在高温下产生流动,釉层堆积,釉中的铜元素在还原的氛围下形成红色,达到红绿相间的效果。

在这些作品中,各种颜色的釉装饰在陶瓷器身的表面,通过视觉呈现来获得美感,不同的釉色呈现给人带来不同的心理感受[6]。鹅黄色釉与蓝紫色釉相结合,给人淡雅清新之感;宝石绿与铜红釉相互映衬,幽深隽秀。新长沙窑在色釉上呈现出的色彩与质感,带有不可言说的美感,将我们带入审美的情境之中。

(三)肌理之美——新长沙窑的纹饰

长沙窑的纹饰以人物、走兽、鸟类、花草、风景、抽象图形与诗歌为主,以釉下彩绘作为装饰。刘兆明在作品中对长沙窑的纹饰也有着属于自己的创新运用,其中运用最多的是字体纹饰的拆分与重组。结构主义符号学大师索绪尔认为,“在语言状态中,一切都是以关系为基础的”[7]。纹饰符号的意义,与语言符号类似,也要以符号的关系为基础。索绪尔认为,在符号体系中,存在两种最基本的关系,即组合关系与聚合关系。组合关系是符号与符号组合起来的关系。而聚合关系,则是在同一序列的同一位置,可以相互替代的符号关系。在纹饰符号中,同样也存在着这两种关系[8]。在图9的陶瓷罐中,刘兆明将不同字体的偏旁部首进行拆分,再进行重新组合,给人以视觉上的冲击力与画面上的丰富性。同样,在一些陶瓷瓶(如图10)中,刘兆明将元素的另一部分用相似的符号来进行替代,并形成错位感。图10中左一的陶瓷瓶,以瓶腹最突出处为中心轴,左右两侧花瓣造型各不相同。中间位置的的陶瓷瓶,左右两条鱼身比例存在一定的差异。

引借也是一种最常用的符号手法,在刘兆明的许多作品中,也有所体现。刘兆明借用剪纸艺术中的图案作为陶瓷器物上的装饰(如图11),引用水墨山水画中“梅、兰、竹”等符号元素绘在施以透明釉的素烧瓷器上(如图12),一些非物质文化遗产技艺中的场景,如蓝印花布的印染画面场景也被引用到陶瓷罐上(如图13)。

(四)技艺之法——新长沙窑的创作手法

新长沙窑在创作手法上,多区别于传统长沙窑,在施釉工艺上,传统长沙窑的施釉方法主要有喷釉、绘釉、浸釉、淋釉法。对于一些具有肌理感的陶瓷,常采用喷釉手法;绘釉法是直接在陶瓷胚体上进行描绘;浸釉往往先浸满器物一边,等釉干后再浸另一边;一些大型的器物,则多采用淋釉法。刘兆明在創作时,除了运用这些传统方法,还大胆使用泼釉的手法,在陶瓷盘(如图14)直接泼上颜色鲜艳的彩釉,形成意料之外的独特效果。同时,刘兆明还追求“残缺美”,执壶(如图15)上一些瓷片脱落的地方,在他看来更加增添了陶瓷的陈韵。在烧制工艺上,刘兆明没有采用被当地人吹捧的“柴烧”方式,而是运用现代化的气窑与电窑进行烧制,这样烧制出的新长沙窑陶瓷,温度易控,能够把握氧化与还原的氛围,同样也可以产生窑变的效果,并且这种烧成方式绿色环保,利于资源节约,保护环境。

(五)独特之径——新长沙窑的创作理念

刘兆明老师是学院派出身,2008年入驻铜官,打造了属于自己的陶艺工作室“兆明艺墟”,很多创作理念都与时俱进,将现代设计的法则融入到陶瓷设计制作当中。现代设计将陶瓷原料、工艺与科技在组合上运用到极致,从而在视觉中传达出强烈的时代符号。刘兆明通过“引借、解构、重复、置换”等符号组合手法[9],来探寻陶瓷中的“窑变美、肌理美与残缺美”。赵毅衡曾在《符号学原理与推演》中说:“艺术理解是缓刑:从感知中寻找识别,从识别中寻找理解,这个过程越费力越让人满意,哪怕最后找不到理解,这个寻找过程本身,而不是理解的结果,让人乐在其中”。[10]刘兆明在创作的过程中,始终坚持着原创性与创新性原则,去感知与识别自己的作品。至于别人理解与否,他认为欣赏过程本身就是对其艺术形式的欣赏,解释意义反而是第二位的。

三、结语

现代设计介入长沙窑后,为长沙窑的设计打开了新的思路,刘兆明从“破旧之形”“窑变之美”“肌理之美”“技艺之法”“创作之径”五个方面总结新长沙窑的特点。在造型上,刘兆明的新长沙窑突破传统长沙窑的器型,除了具有收藏与观赏的功能,更加具备实用性,贴近现实生活,满足当下消费者的需求。在釉色与肌理上,新长沙窑的釉色不再呈现出单一性,刘兆明选择创新釉色,陶瓷作品产生窑变效果;新长沙窑的纹饰,刘兆明将其元素进行拆分与重组,传达出不同的符号意义。新长沙窑的技艺手法运用现代化的设备,提高创作效率,有利于资源节约与环境的保护。非物质文化遗产是人类重要的精神财富,长沙窑陶瓷制作技艺作为非遗项目,更蕴含着丰富独特的美学内涵。以陶瓷符号为载体,在符号学语意下探析新长沙窑的创新设计,阐释刘兆明作品的意涵,其创新中蕴含的现代审美价值,更有利于“非遗”在当今的发展。

注释:

①文中所用图片均为笔者进行课题研究田野调查时亲自拍摄,下不赘述。

参考文献:

[1]李晔.沉浮 长沙窑档案[J].收藏,2020(7):20-23.

[2]赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2016.

[3]长沙窑课题组.长沙窑[M].北京:紫禁城出版社,1996.

[4]李晔.淋漓 长沙窑釉色的烈火魂灵[J].收藏,2020(7):32-35.

[5]徐建华.陶瓷窑变现象的哲学表征[J].江苏陶瓷,2019(6):14-15+17.

[6]黄金谷.光泽与象征——中国传统瓷釉的精神内涵研究[D].南京:南京师范大学,2013.

[7]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1985:170.

[8]李梅.别与和:中国古代服饰符号中的组合与聚合[J].社会科学家,2009(1):38-41.

[9]郭希彦.景观设计符号的组合构思方法初探[J].赤峰学院学报(自然科学版),2010(12):133-135.

[10]赵毅衡.符号学:原理与推演[M].南京:南京大学出版社.2001:173.

作者简介:欧阳雨露,湖南师范大学美术学院设计学专业硕士研究生。